О некоторых приемах в технологии изготовления заготовок костяных изделий (по материалам Мстиславского-4 раскопа в средневековом Пскове)

Автор: Фисенко А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

В ходе археологического исследования 2018 г. в Пскове на Мстиславском-4 раскопе в заполнении фортификационного рва и прилегающей территории была выявлена коллекция отходов косторезного ремесла численностью 5714 отпиленных эпифизов метаподия. Период накопления в культурном слое коллекции датирован XV-XVII вв. Собранная коллекция отходов ремесла является ценным источником о процессе производства изделий из кости животных в черте средневекового города, а именно первичного этапа изготовления изделий. Цель статьи - ознакомить читателя с предварительными итогами изучения коллекции. Основным результатом первичного изучения коллекции стало выявление закономерности в технике отпиливания нижнего эпифиза метаподия крупного рогатого скота. Было сформулировано «правило двух пальцев», заключающееся в том, что псковские косторезы отпиливали нижний эпифиз крупного рогатого скота на расстоянии двух пальцев от дистального канала кости. В связи с обнаружением такого технологического решения псковских ремесленников выводом является постановка вопроса о его распространенности: «правило двух пальцев» сугубо псковский феномен или эта методика заготовки центральной части метаподия существовала в других средневековых городах?

Ремесло, технология обработки, метаподии крупного рогатого скота, средневековый город, xv-xvii вв

Короткий адрес: https://sciup.org/143180016

IDR: 143180016 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.273-279

Текст научной статьи О некоторых приемах в технологии изготовления заготовок костяных изделий (по материалам Мстиславского-4 раскопа в средневековом Пскове)

Рис. 1. План расположения Мстиславского-4 раскопа на карте г. Пскова

В ходе изучения остеологических материалов раскопа наше внимание привлекло огромное количество остатков косторезного ремесла. Общая численность остеологической коллекции насчитывает 36 380 ед. Из них законченные изделия из кости и рога составляют 42 ед., заготовки изделий разных технологических этапов производства – 11 ед., остатки косторезного ремесла – 5726 ед. и кухонные остатки – 30 601 ед. Основной массив остатков косторезного ремесла (5714 ед.) представлен однотипной категорией – отпиленные верхние и нижние концы метаподия рогатого скота с приросшими эпифизами. Для изучения выявленных остатков косторезного ремесла на полевом этапе исследования была сделана контрольная выборка из 3444 ед. При анализе контрольной выборки определено, что 8 ед. отпиленных эпифизов принадлежали мелкому рогатому скоту (МРС) и 3436 ед. – крупному рогатому скоту (КРС).

По керамическому материалу и индивидуальным категориям находок хронологический диапазон попадания в культурный слой остатков косторезного ремесла датирован широкими рамками XV–XVII вв. Столь широкая датировка обусловлена, в первую очередь, техногенным воздействием теплоэлектроцентрали, на площади которой находился раскоп, и характером накопления коллекции в культурном слое, выявленной в заполнении фортификационного рва и прилегающей к нему территории. Процесс попадания в культурный слой напрямую связан с деградацией линии фортификационных укреплений 1374/1375 гг., начавшейся после завершения строительства стены 1465 г., и использованием рва для свалки мусора.

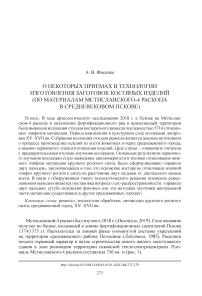

Рис. 2. Схема первичного этапа заготовки изделий

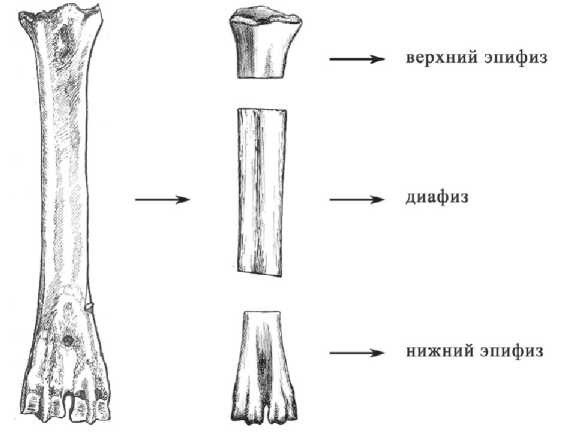

Основным контекстом накопления остатков производства мы считаем работу в этой части города крупной косторезной мастерской, специализировавшейся на производстве изделий из метаподия КРС, следы деятельности которой ранее были выявлены на Васильевском-3 раскопе ( Фисенко , 2021. С. 150). К сожалению, точная локализация мастерской на данный момент невозможна, тем не менее выявленные остатки косторезного ремесла Мстиславского-4 раскопа являются ценным источником о процессе производства изделий из кости животных, а именно изготовления заготовок изделий (рис. 2). Тафономическая сохранность коллекции оценивалась по пятибалльной шкале ( Антипина , 2004. С. 13) и может быть определена как «отличная». Высокая сохранность остатков косторезного ремесла в культурном слое позволила сделать ряд наблюдений, которыми хочется поделиться. Было замечено, что недопилы и последующие сколы в большинстве случаев расположены с одной стороны и под одинаковым углом. Такой наклон обусловлен либо эргономичностью захвата в этом положении кости, так как подушечки пальцев попадают в естественное желобковое углубление, либо пилением на станке. В ходе подсчета допиленных и недопиленных экземпляров мы пришли к выводу, что недопил и последующий надлом – это не брак (недопиленных экземпляров с последующем надломом 86 %) (рис. 3). Сколы никак не влияли на качество заготовок и этот «дефект» может считаться технологической особенностью. Мы это связываем с одномоментным пилением большой партии костей.

В ходе работы с коллекцией было замечено, что нижние части метаподия отпилены на расстоянии двух пальцев от дистального канала кости. Для подтверждения гипотезы нами были проведены замеры, при помощи электронного штангенциркуля, суммарной ширины указательного и среднего пальцев левой руки в месте средней фаланги у 60 человек мужского пола в возрасте от 18 до 67 лет. В итоге

Рис. 3. Недопиленные, надломанные эпифизы

1 – график соотношения недопиленных, надломанных и допиленных эпифизов; 2 – места надломов полученные результаты составили – минимальная ширина 22,46 мм, максимальная ширина 42,39 мм (наименьшие промеры принадлежат индивиду 18 лет, наибольшие индивиду 38 лет). Общее число нижних концов метаподия в коллекции составило 2062 ед. Из этого числа подавляющее большинство (1469 ед.) отпилены на расстоянии, укладывающемся в диапазон минимального и максимального значений произведенных нами измерений. Если рассматривать и нижние эпифизы, которые отпилены на расстоянии большем, чем измеренная нами ширина двух пальцев, то их число возрастет до 2059 ед., т. е. подавляющее большинство.

С чем может быть связано такое решение псковских ремесленников? Для ответа на этот вопрос обратимся к строению метаподия животных. Метаподий

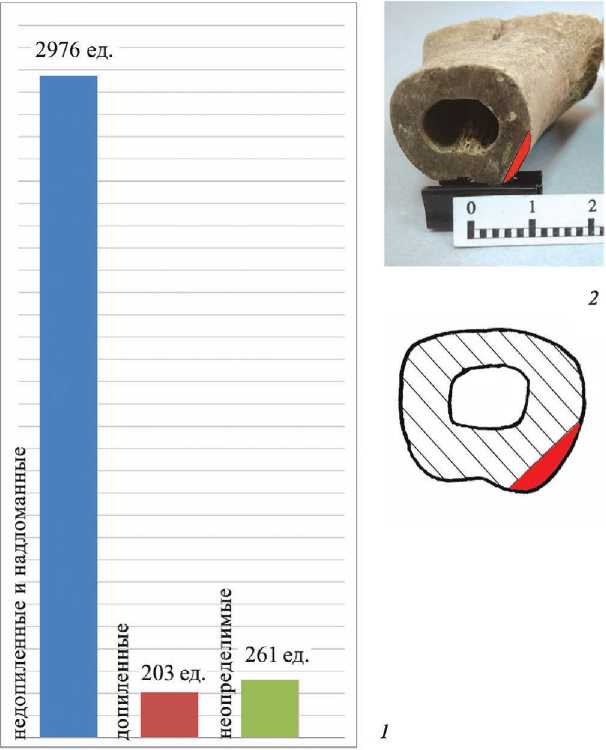

Рис. 4. «Правило двух пальцев»

1 – способ применения «правила двух пальцев»; 2 – нижний эпифиз КРС, отпиленный с соблюдением «правила двух пальцев»; 3 – нижний эпифиз КРС, отпиленный без соблюдения «правила двух пальцев»

состоит из верхнего и нижнего эпифизов и диафиза, губчатого вещества эпифизов и плотной кости (компакты или компактного вещества диафиза). Выявленный отступ делался для того, чтобы во внутренней части диафиза не оставалось губчатого вещества и не приходилось дополнительно дорабатывать заготовку изделия, вычищая ее изнутри. Таким образом, опытным путем псковские косторезы обнаружили, что именно на расстоянии двух пальцев от дистального канала ме-таподия у центральной полой части кости (диафиз) не будет оставаться губчатой внутренней структуры (рис. 4).

Как мы заметили, в индивидуальных случаях, если нужна была заготовка изделия определенной длины, косторез мог пренебречь выявленным «правилом двух пальцев». Однако в подавляющем большинстве случаев оно неуклонно соблюдалось.

Обнаруженная закономерность позволяет поставить вопрос: выявленное «правило двух пальцев» является сугубо псковским феноменом или такая техника в подготовке полой части метаподия для изготовления изделий существовала в других средневековых городах?

Список литературы О некоторых приемах в технологии изготовления заготовок костяных изделий (по материалам Мстиславского-4 раскопа в средневековом Пскове)

- Антипина Е. Е., 2004. Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и реальные результаты // Новейшие археозоологические исследования в России: к столетию со дня рождения В. И. Цалкина / Отв. ред.: Е. Е. Антипина, Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 7-34.

- Лабутина И. К., 1985. Историческая топография Пскова в XIV-XV вв. М.: Наука. 243 с.

- Михайлов А. В., 2019. Отчет об археологических раскопках на территории объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой древнего Пскова VIII-XVII вв". на участке строительства в г. Пскове по ул. Советская, д. 29 (Мстиславский IV). Т. I-II. (Рукопись в очереди на регистрацию в научно-отраслевой архив ИА РАН).

- Фисенко А. В., 2021. Остатки косторезного производства по материалам Васильевского III раскопа в Пскове: датировка, пространственное распределение, интерпретация // Новые материалы и методы археологического исследования: материалы VI конф. молодых ученых / Отв. ред. В. Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 149-151.