О некоторых проблемах медицинской экологии (с примерами по Волжскому бассейну, Самарской области и городу Тольятти)

Автор: Лазарева Наталья Владимировна, Лифиренко Наталья Геннадьевна, Попченко Виктор Иванович, Розенберг Геннадий Самуилович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы экологии

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены некоторые вопросы медицинской экологии: соотношение с традиционной медициной, медико-географическое картографирование, состояние репродуктивного здоровья населения, влияние физических факторов городской среды на здоровье населения. Сделан вывод о необходимости рассмотрения популяционного здоровья населения как синэкологического механизма перераспределения пространства экологических ниш.

Медицинская экология, здоровье окружающей среды, физические факторы, медико-географическое картографирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148203867

IDR: 148203867 | УДК: 574.24

Текст научной статьи О некоторых проблемах медицинской экологии (с примерами по Волжскому бассейну, Самарской области и городу Тольятти)

Медицинская экология (экологическая медицина) – сравнительно новое направление медицинской науки, находящееся на стыке медицины и экологии; «комплексная научная дисциплина, рассматривающая все аспекты воздействия окружающей человека среды на его здоровье» [22, с. 279] с центром внимания на средовых заболеваниях, изучающая общие закономерности взаимодействия окружающей среды с людьми в сфере их здоровья, а так же взаимодействия между факторами риска внешней среды и здоровьем человека. Экологическая медицина (медицинская экология) как синоним медицинских аспектов антропоэкологии [2] – раздел экологии и направление в современной профилактической медицине, анализирующий связи и зависимость общественного здоровья и его нарушений от факторов окружающей природной, социальной и техногенной среды [Медицинская_экологи я].

По существующим представлениям (см., например, [27]) между традиционной и экологической медициной имеются определенные различия (табл. 1) . К тому же, с точки зрения врачебного подхода, традиционная медицина направлена, главным образом, на идентификацию и лечение специфических острых заболеваний или симптомов хронических заболеваний. При этом процесс

диагностики и лечения имеет следующую последовательность:

-

• сбор анамнеза (совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путём расспроса самого обследуемого и / или знающих его лиц) заболевания;

-

• физическое обследование пациента;

-

• лабораторные и инструментальные иссле

дования;

-

• формулирование диагноза заболевания;

-

• лечение заболевания: медикаментозная терапия, хирургическое вмешательство, радиотерапия, психотерапия и пр.

В 90-х годах в Российской Федерации имелось две возможности изучения пространственного распределения заболеваемости. Первая – на основании данных государственной статистики, ставшей общедоступной с началом перестройки, в результате чего был опубликован ряд сборников, обзоров и атласов эколого-медицинского содержания; вторая – использование данных АГИС «Здоровье», полученных по отдельным неблагополучным в экологическом отношении городам. Эти сведения не дублировали, а дополняли друг друга – государственной статистикой было охвачено все население, а в рамках АГИС «Здоровье» изучались выборки групп населения, проживающего в «грязных» и относительно «чистых» зонах промышленных центров и профессионально не связанных с вредными производствами. Сегодня АГИС «Здоровье» не работает и доступной остается только официальная статистика. Несмотря на многочисленные недостатки медицинской статистики (в частности, отсутствие этиопатогенетиче-ской дифференциации заболеваемости), она все-таки более адекватно индицирует качество среды обитания, чем официальные данные о состоянии последней, полученные на основании инструментальной оценки состояния среды [15].

Эта уверенность основывается на том, что большая группа заболеваний связана непосредственно с природной средой, что и позволяет использовать их как показатель качества среды (причем разных её аспектов). Прежде всего, это патологические состояния, обусловленные эндемичными геохимическими особенностями (пролиферативные поражения щитовидной железы, уровская болезнь и пр.), климатическими факторами, региональными биоценологическими характеристиками (многие паразитарные болезни, гаффская болезнь), изменчивостью возбудителей инфекционных заболеваний во внешней среде (например, вируса гриппа) и т. д. Другая обширная группа патологических процессов ассоциирована с производственной деятельностью, с ограниченной зоной влияния и воздействием на небольшой контингент людей, непосредственно работающих в неблагоприятных условиях. Третья группа заболеваний возникает под влиянием социальных причин и внутрипопуляционного взаимодействия (преимущественно это психогенная патология: сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, нарушения психической сферы). В качестве «патогенного» фактора могут выступать этнические (например, особенности питания, распространение сыроедения рыбы и мяса) и генотипические характеристики популяций (генетические отклонения в окислении алкоголя). Применительно к нарушениям здоровья, ассоциированных с этническими особенностями, обычно обсуждаются последствия дизадаптации в результате изменения образа жизни. Примером этому могут служить малые народности, проживающие в экстремальной социальной среде. Наконец, обширная группа заболеваний, а также повышение общей заболеваемости (нередко без достаточного фактологического обоснования) непосредственно связывается с интенсивным загрязнением воды, воздуха, почвы в результате производственной деятельности человека. Каждая из этих групп заболеваний характеризуется своими особенностями (пространственное распределение, распространенность в популяции, спектром нозологических форм), но все они каузально связаны с экологическими факторами.

Таблица 1 . Основные различия между традиционной и экологической медициной

|

Факторы |

Медицина |

|

|

традиционная |

экологическая |

|

|

Понятие о здоровье человека Подход Влияние окружающей среды Лечение |

Расценивает здоровое состояние организма при отсутствии диагностируемого заболевания. Недостаточная индивидуальная направленность. Недоучет влияния экологических факторов. Использование унифицированных схем лечения. |

Определяет здоровое состояние организма только в условиях оптимального функционирования органов и систем. Учет биохимической, иммунологической индивидуальности пациента. Учет влияния ксенобиотиков, физических факторов и пр. Строго индивидуализированное лечение. |

Анализ экологически обусловленной патологии урбанизированных территорий осложняется:

-

• существенными колебаниями интенсивности влияния экологических факторов на ограниченных территориях (промышленные зоны);

-

• высокой миграционной активностью жителей в пределах города, сочетанием воздействия профессиональных вредностей и загрязнения селитебной зоны;

-

• наличием многокомпонентного загрязнения среды, нередко с разнонаправленным действием отдельных факторов;

-

• недостаточной информацией о куммуля-тивных эффектах и проявлениях воздействия низких доз большинства поллютантов.

Этот далеко не полный перечень приводится лишь для иллюстрации тех трудностей, которые возникают при анализе заболеваемости с экологических позиций – установление тех или иных её особенностей в большинстве случаев лишь повод для серьезного исследования. Ряд трудностей в анализе заболеваемости может быть устранен при сравнении таковой у детского и взрослого населения. Наконец, можно привести соображения сугубо экологического плана. Человек находится на вершине трофической пирамиды и выступает в качестве хищника самого высокого порядка. А так как антропогенные воздействия в первую очередь «выбивают» верхние этажи трофической пирамиды, то состояние здоровья человеческой популяции может быть приемлемым индикатором качества окружающей среды.

Проиллюстрируем некоторые методические подходы медицинской экологии на конкретных примерах.

-

1. МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

Медико-географическое картографирование – одно из наиболее рано оформившихся направлений современного экологического картографирования [13, 21]. Его основы были заложены еще в 60-е гг. XX в. Первым отечественным опытом в области картографирования распространения болезней, связанных с природными факторами, является нозогеографическая карта СССР «Болезни с природной очаговостью» масштаба 1 : 25 000 000, составленная Б.В. Вершинским [8, 9]. На карте показана приуроченность комплексов болезней к определенным природным зонам. Использован способ качественного фона (для некоторых болезней насыщенность цвета соответствует уровню заболеваемости), а также ареалы и локализованные значки. За основу принята геоботаническая карта, поскольку характер растительного покрова определяет не только распространение эпидемически и эпизоотически важных видов животных, но и особенности хозяйственного использования природных территориальных комплексов.

Одним из наиболее доступных и распространенных направлений составления компонентных медико-экологических карт является картографическое оформление медицинской интерпретации существующих карт. При этом в проведении анализа различных аспектов влияния окружающей среды на здоровье человека приоритетное значение придается факторам риска, непосредственно ведущим к возникновению заболеваний. Следует отметить также, что недостаточность исходных данных, ведомственная разобщенность, неравномерность и неполнота медико-географической изученности различных территорий страны являются в настоящее время серьезным препятствием для развития медико-экологического картографирования.

Развитие компьютерных технологий перевело медико-экологическое (географическое) картографирование на новый уровень. Создание легко читаемых медико-экологических карт стало одним из этапов визуализации баз данных и составной частью ГИС-технологий.

В качестве примера медико-экологического картографирования рассмотрим одно из наиболее распространенных экопатологических состояний

– злокачественные новообразования (ЗНО), занимающие (в разные годы) второе-третье место среди причин смертности. Хотя причины возникновения ЗНО еще недостаточно ясны, но связь с качеством окружающей среды вполне «просматривается». Установлено, что на частоту развития рака влияет солнечная радиация, проникающее излучение, загрязнение атмосферы, особенно в сочетании с высокой влажностью (смог), плотность и урбанизированность населения, а также ряд этнографических и социальных факторов. Имеются многочисленные экспериментальные доказательства канцерогенного действия множества химических соединений как естественного, так и искусственного происхождения. Среди последних особая роль принадлежит 3-4-бенз(а)пирену, образующемуся при сгорании органического топлива (он накапливается, кстати, в продуктах питания при копчении, с чем связывают б о льшую частоту злокачественных заболеваний в Прибалтийских странах). В последнее время среди канцерогенов особое внимание привлекают нитрозосоединения, предшественниками которых являются нитраты, содержащиеся в воде и пищевых продуктах (овощи, молоко, мясо) и восстанавливающиеся в организме до нитритов, в 20 раз более токсичных, чем исходные соединения. Канцерогенный эффект нитрозоаминов наступает при дозировке, измеряемой в «мкг на кг веса тела». Хотя количественная оценка влияния загрязнения среды на частоту возникновения рака затруднена из-за многочисленных методических ограничений, сам факт наличия такой связи не вызывает сомнений.

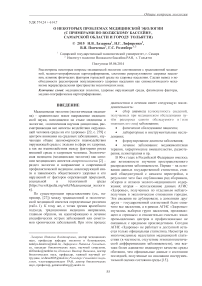

1995 г.

2008 г.

Рис. 1. Заболеваемость ЗНО в Волжском бассейне:

1 – до 6 случаев на 1000 чел.; 2 – 6-8; 3 – 8-10; 4 – более 10

До 90-х годов существовали ограничения на публикацию сведений о заболеваемости раком. И лишь в 1989 г. появился первый статистический сборник «Злокачественные новообразования в СССР и союзных республиках». Приводимые ниже сведения касаются относительной заболеваемости , не стандартизированной по возрасту, – они не учитывают изменения частоты рака в связи с увеличением старших возрастных групп в популяции. Однако и этот показатель достаточно полно отражает существующие тенденции.

На рис. 1 представлены медико-экологические карто-схемы из экспертной системы REGION, которая позволяет проводить модельностатистический анализ взаимосвязи распределения ЗНО с антропогенными факторами [23].

По данным на начало 90-х годов ЗНО взрослого населения Волжского бассейна были наиболее распространены в Рязанской и Оренбургской областях (при средней по России для взрослого населения – 39 на 1000 человек). Несколько ниже их уровень был в Пензенской и Нижегородской областях, Москве, Московской, Владимирской и Ярославской областях. Новообразования у детей наиболее часто встречались в начале 90-х годов в Ярославской (3,6, при средней по России 1,3 на 1000 чел.), Тамбовской (2,6), Ивановской (2,4) и Рязанской (2,3) областях. В Поволжье наиболее высокая встречаемость этой патологии была отмечена в Самарской области (2,2). Более благополуч- ная ситуация наблюдалась в Поволжских республиках – Татарстане и Башкортостане.

К 2008 г. количество раковых заболеваний выросло абсолютно во всех областях и республиках бассейна. Наиболее резко ситуация изменилась в отрицательную сторону в Калужской области (на 125%), значительное увеличение ЗНО имело место в Ярославской, Владимирской, Пензенской и Самарской областях (около 50%).

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД (1999-2012 ГГ.)

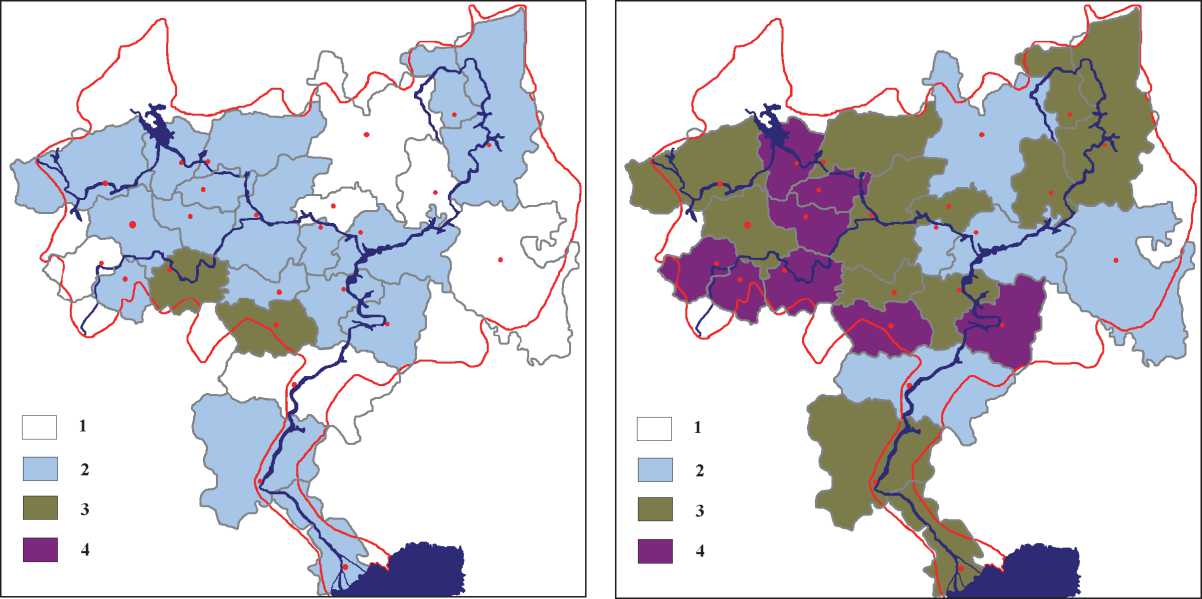

Анализ демографических показателей Самарского региона за десятилетний период (19992008 гг.) отражает тенденции, характерные для всей Российской Федерации: при стабильной численности населения области (3189 тыс. чел. зарегистрировано в 1999 г. и 3172,8 тыс. чел. – в 2008 г.) общий коэффициент рождаемости возрос на 41,9%, смертности – уменьшился на 6,1%. Коэффициент естественного прироста населения изменился с -8,1 до -3,8 (рис. 2). Динамика коэффициента естественного прироста населения свидетельствует о положительной тенденции, с достоверным снижением в 2011 г. до -2,9, а в 2013 г. – до -2,1.

Рис. 2. Динамика естественного движения населения Самарской области за 1985-2008 гг.

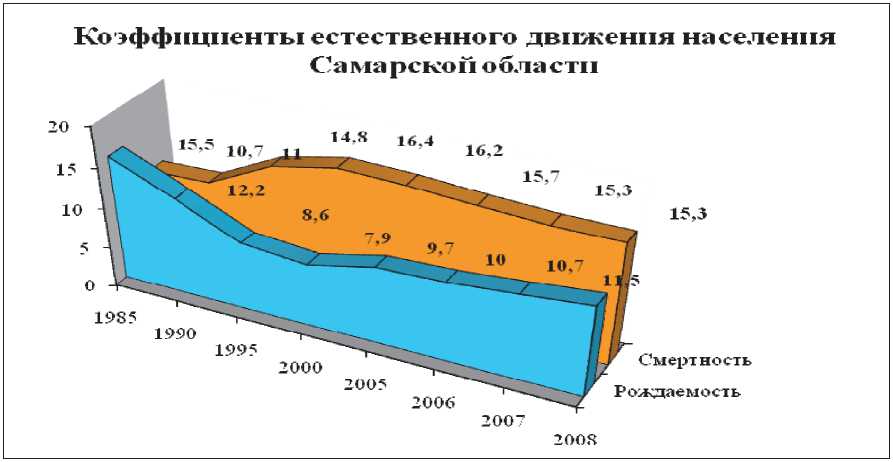

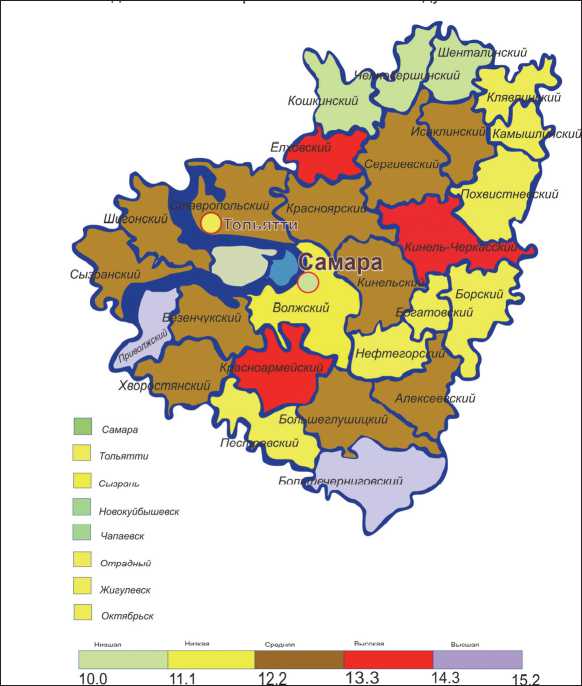

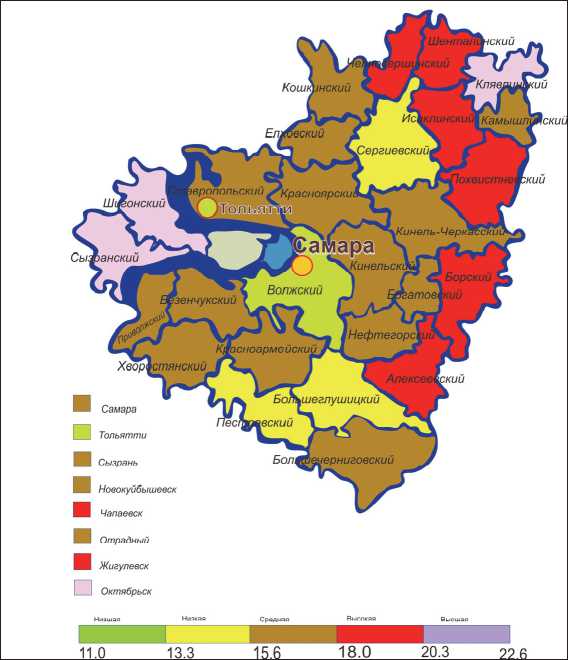

На рис. 3 и 4 представлены карто-схемы распределения рождаемости и смертности населения на территории Самарской области в 2008г. [18, 19].Среди положительных тенденций в репродуктивном поведении женщин за интервал (1999-2008 гг.) фигурируют значимое увеличение количества родов в регионе – на 7,8%, с возрастанием доли нормальных родов (с 32,3% до 64,1%) и количества повторных родов – вторых и третьих [18, 19, 26].

Рис. 3. Рождаемость в Самарской области в 2008 г.

Рис. 4. Смертность в Самарской области в 2008 г.

Коэффициент младенческой смертности снизился на треть (32,7%) и в 2009 г. составил 6,8‰, но отмечается умеренное повышение в 2012 г. до 7,0‰, что в сравнении с показателями по Российской Федерации стабильно ниже, и в 2012 г. составил 8,6‰. Основные причины младенческой смертности – заболевания перинатального периода, заболевания органов дыхания, инфекционные болезни.

Перинатальная смертность уменьшилась на 38,2%. Материнская смертность стабилизировалась на уровне 12,6 и 11,0 на 100 000 тыс. детей, родившихся живыми. Характерно, что отмечается стабильное снижение этого показателя в 2012 г. до 7,7 и, соответственно, в 2013 г. до уровня 5,1 (в Российской Федерации в 2012 г. – 11,6).

Положительной тенденции изменения основных демографических показателей за исследуемое десятилетие (1999-2012 гг.) сопутствовал умеренный рост показателей заболеваний, влияющих на реализацию репродуктивной функции девушек-подростков и женщин репродуктивного возраста. Данные статистики свидетельствуют о низком уровне репродуктивного потенциала региона, обусловленном возросшей экстра-генитальной заболеваемостью, преимущественно у подростков: 1882,8 на 1000 нас. соответствующего возраста против 2272 в когорте взрослого населения [18, 19, 26].

Показатели распространенности болезней эндокринной системы , расстройств питания и нарушений обмена веществ у девушек-подростков несколько преобладали в сравнении с таковыми у взрослого женского населения (8153,1 и 8073,5 на 100 тыс. нас.).

Динамика показателя врожденных аномалий и хромосомных нарушений отличается умеренным ростом как у подростков (от 2644,5 до 3091,1 на 100 тыс. нас.), так и взрослых женщин (от 165,2 до 194,9 на 100 тыс. нас.); преобладают аномалии системы кровообращения: 93,1 – у подростков, 86,3 – у взрослых женщин. Показатели болезней мочеполовой системы у исследуемого контингента оказались сопоставимыми – на уровне 28002900 (на 100 тыс. нас.). К 2008 г. – численность случаев возросла: у подростков до 2845,8, взрослых – 2851,7 (на 100 тыс. нас. соответствующего возраста). Гинекологическая заболеваемость девушек-подростков Самарской области колебалась на уровне 168,9-171,1 (на 100 тыс. нас. соответствующего возраста). Распространенность воспалительных болезней гениталий девушек-подростков составила 2777,7, что практически в 1,5 раза превышает соответствующий показатель в когорте женщин фертильного возраста – 1912,8 (на 100 тыс. нас.). Максимальное значение данного показателя в когорте девочек-подростков пришлось на 2007 г. (3930,9), в последующем (к 2008 г.) – отмечено его постепенное снижение до 2777,7 (на 100 тыс. нас.). В целом, за десятилетний период наблюдения выявлен стремительный темп роста показателя в 6 раз.

Демонстрацией репродуктивного неблагополучия в регионе является статистика роста ювенильных абортов – у подростков 10-14 лет (в 1,3 раза), вариабельность с тенденцией к снижению их показателя у первобеременных (4,8 – в 2006 г., 3,8 – в 2008 г.; расчет на 1000 женщин 15-45 лет). В структуре осложнений беременности (2008 г.) доминируют: анемия (38,3%), гестоз (20%), гестационный пиелонефрит (22,5%). Примечательна динамика отдельных осложнений беременности: частота анемии снизилась в 1,5 раза (на 32%), болезней кровообращения – в 1,5 раза (на 25,5%), незначительно (на 5%) возрос показатель распространенности болезней мочеполовой системы. Частота абдоминального родоразрешения увеличилась на 7%.

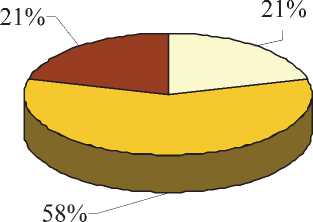

Анализируя риск развития пренатальной патологии плода и новорожденного, отметим преобладание среднего уровня (61,7%) его реализации – практически в 2 раза больше, чем высокого (23,6%) и в 4 – низкого (14,7%), что свидетельствует о средней степени риска неблагоприятного исхода беременности и родов.

АНАЛИЗ РОСТА ЧИСЛА УМЕРШИХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В АВГУСТЕ 2010 ГОДА

В конце июля и августе 2010 г. в Волжском бассейне (да и на всей территории сначала Центрального и Приволжского федеральных округов, а затем и в других регионах России) возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. По данным Департамента здравоохранения Москвы [Природные_пожары_ в_России_в_2010_году] только на 9 августа 2010 г., смертность в Москве достигла уровня примерно 700 чел./день, тогда как в обычные дни она составляет 360-380; вызовы «скорой помощи» увеличились до 10 тыс. в день (в обычные дни – 7,5-8 тыс.); общее число госпитализаций увеличилось на 10%, госпитализаций детей – на 17%. Основные поводы обращений — сердечнососудистые патологии (при этом число инсультов выросло незначительно, а число инфарктов даже сократилось), бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, проблемы с лёгкими. Число умерших в августе 2010 г. по всему Волжскому бассейну по сравнению со следующим августом 2011 г. увеличилось более чем в 2 раза, по Самарской области – почти в 3 раза [16, 17]; также резко выросло число летальных исходов в Ниже- городской, Саратовской, Волгоградской и Московской областях.

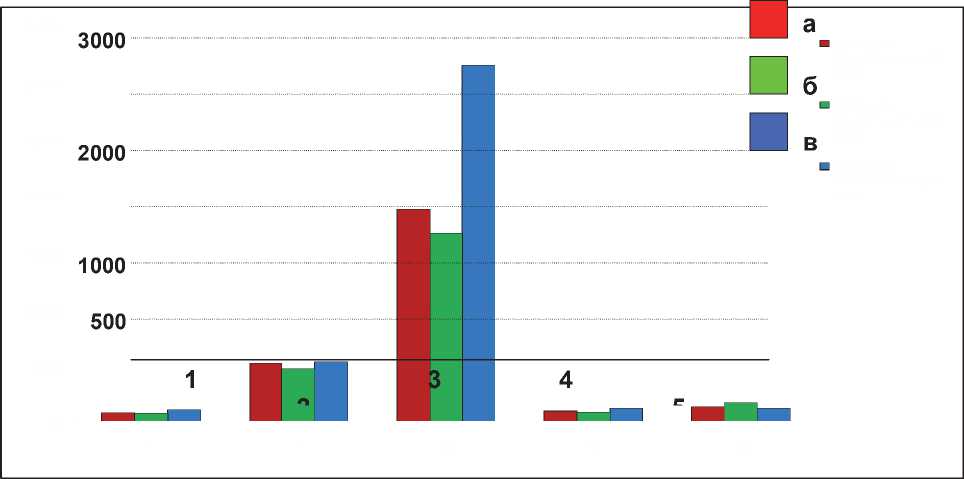

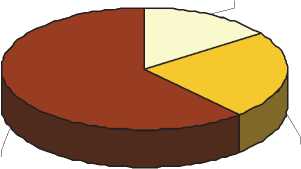

Но протяжении последних лет основными причинами смерти населения как Российской Федерации, так и всех без исключения субъектов Волжского бассейна (в среднем 57% от общего числа смертных случаев) являются болезни системы кровообращения [16, 17, 23]. Не стал исключением и 2010 г. Однако, при рассмотрении причин смерти в августе 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет (рис. 5) ста- новится очевидным, что доля умерших от заболеваний этого класса болезней возросла особенно резко (до 70%).

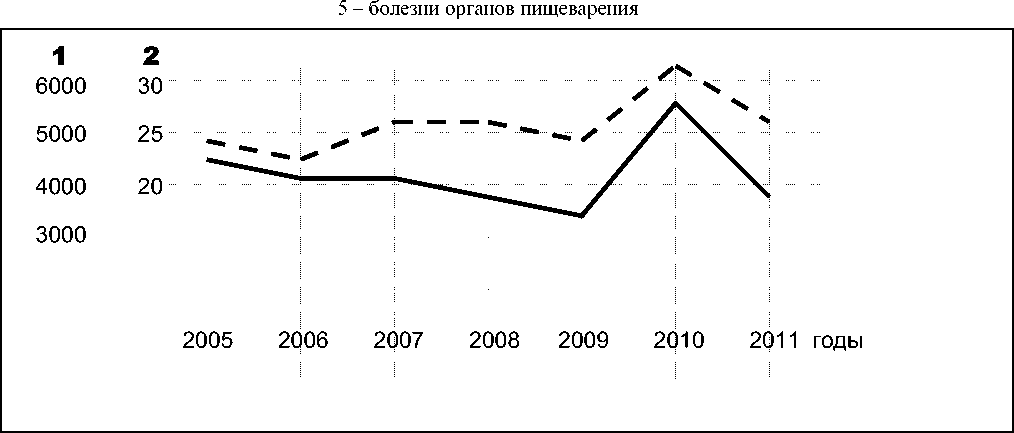

Динамика числа умерших в Самарской области за 7 лет с 2005 г. в августе месяце демонстрирует более-менее стабильный характер (около 4 тыс. чел.) с достоверным ростом в 2010 г. (рис. 6). Сходный график имеет и динамика средней температуры июля-августа в Самарской области (коэффициент линейной корреляции достоверен и равен 0,81).

Рис. 5. Распределение причин смерти населения Самарской области (август):

а – 2008 г. б – 2009 г. в – 2010 г.

1 – инфекционные и паразитарные болезни; 2 – ЗНО;

3 – болезни системы кровообращения; 4 – болезни органов дыхания;

Рис. 6. Число умерших в Самарской области в августе месяце (сплошная линия) и средняя температура воздуха июля-августа (пунктирная линия)

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕНАСЕЛЕНИЯ

Город Тольятти отличается наличием ряда крупных промышленных предприятий, высокоразвитой транспортной сетью и высокой плотностью жилой застройки. Эти и другие факторы оказывают значительное влияние на экологическую обстановку как на территории городского округа, так и на близлежащих территориях. За последние годы в условиях Тольятти резко выросло воздействие физических загрязнений (шума, вибрации, инфразвука, электромагнитных полей, ионизирующих излучений и др.). Сотрудниками Тольяттинского государственного университета под руководством А.В. Васильева [3, 4] проведены комплексные исследования по мониторингу и воздействию на население Тольятти физических загрязнений.

уровень звука до 60 дБ

уровень звука 60-65 дБ

ЖигупвЕсго* хоре

ж/д станция

уровень звука свыше 65 дБА (в на вегетативную нервную систему)

Г, -1 г^!

А

А е

Волга (п шлюзов)

На «шумной» территории

Рис. 7. Карта уровней звука на территории поселка Шлюзовой г. Тольятти (в дБА - децибел акустический).

На «нешумной» территории

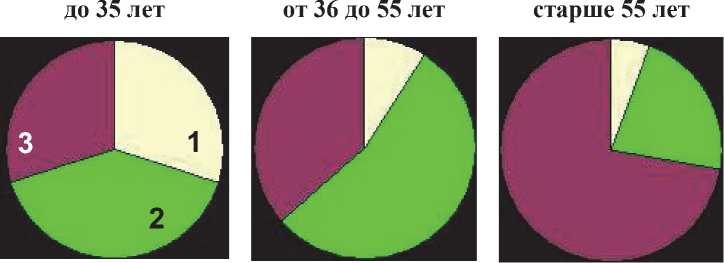

Рис. 8. Оценка комфортности проживания (возрастная структура;

1 - хорошая оценка, 2 - удовлетворительная, 3 - плохая)

15%

62%

23%

Хорошая

Удовлетворительная

Плохая

Женщины

Мужчины

Рис. 9. Оценка условий комфортности проживания (половая структура)

В частности, основным источником шума для Тольятти являются транспортные потоки. Установлен ряд шумоопасных зон со значительным превышением гигиенических требований. Большинство из них находятся в Центральном и Комсомольском районах. Проблема усугубляется тем, что ряд участков селитебной территории недопустимо близко примыкает к источникам звука и инфразвука. На рис. 7 показана карта уровней звука на территории района (поселка) Шлюзовой г. Тольятти1. В ночное время значения почти во всех измеренных точках превышают нормативные, что говорит о крайне неблагополучной акустической ситуации в это время.

Совместные исследования (Тольяттинский госуниверситет и ИЭВБ РАН [5, 6]) позволили оценить влияние физических факторов на здоровье населения г. Тольятти. В частности, качественным методом прогнозирования (анкетноэкспертный прогноз) путем опроса жителей Комсомольского района Тольятти была оценена комфортность условий проживания в зависимости от возраста, пола респондентов, «шумового загрязнения» (см. рис. 8 и 9).

По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:

-

• чем старше возраст жильцов, тем хуже воспринимается наличие акустического загрязнения;

-

• у женщин по сравнению с мужчинами чувствительность к шуму заметно выше;

-

• чем больше длительность проживания опрошенных жильцов на данных территориях, тем чаще уровень комфортности определяется ими как плохой или удовлетворительный;

-

• более негативно относятся к шумовому загрязнению респонденты с плохой оценкой собственного здоровья.

Кроме того, было показано [10, 24] влияние «электромагнитного загрязнения» в условиях г. Тольятти на здоровье населения.

О ПАРАМЕТРАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ С ПОЗИЦИИ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

Экология человека – это наука о взаимоотношении человека и сообществ людей со средой обитания в различных аспектах (биологическом, социальном, экономическом, техническом и пр.); она призвана определить оптимальные условия существования человека, включая допустимые пределы его воздействия на окружающую среду. Эта наука возникла и сформировалась на пересечении многих научных дисциплин, с которыми она до сих пор тесно взаимодействует (прежде всего, собственно биология и экология, далее идут география, демография, социология, история, психология, медицина, экономика, гражданское строительство и пр. Медицина в этой системе наук представлена общей и коммунальной гигиеной, организацией здравоохранения, эпидемиологией и др.

Первая в отечественной научной литературе статья по экологии человека появилась в середине 60-х годов прошлого века [25]. Принципиальное значение для развития экологии человека у нас в стране имела книга В.П. Казначеева [12]; этапными стали работы Н.С. Агаджаняна с соавторами [1, 2], Б.Б. Прохорова [21], Ю.П. Пивоварова [20] и др.

Здоровье человеческой популяции ( населения ) – популяционное здоровье – понятие статистическое, характеризующееся комплексом демэколо-гических показателей, среди которых особое значение имеют следующие [11, 23]:

-

• рождаемость - измеряется числом рожденных детей за один год на 1000 чел. населения (для Волжского бассейна: 1985 г. – 15,5; 2000 г.

– 8,2; Россия: 1985 г. – 16,6; 2000 г. – 8,7; 2013 г. – 13,3);

-

• смертность (в том числе младенческая -смертность детей первого года жизни) – измеряется числом смертей за 1 год на 1000 чел. населения (для Волжского бассейна: 1985 г. – 11,3; 2000 г. – 17,0; Россия: 1985 г. – 11,3; 2000 г. – 15,6; 2013 г. – 13,1);

-

• средняя ожидаемая продолжительность жизни - число лет, которое в среднем предстоит прожить представителю конкретного поколения при предположении, что смертность представителей данного поколения при переходе его из одной возрастной группы в другую будет равна современному уровню смертности в этих возрастных группах.; в истории человечества этот показатель возрос с 21-23 до 80 и более лет (для Волжского бассейна: 1985 г. – 69,8; 2000 г. – 65,1; Россия: 1985 г. – 69,4; 2000 г. – 65,3; 2013 г. – 70,8);

-

• прирост популяции (для Волжского бассейна: 1985 г. – +4,2; 2000 г. – –1,5; Россия: 1985 г. – +5,3; 2000 г. – –6,9; 2013 г. – +0,2);

-

• возрастно-половая структура населения ;

-

• физическое развитие ;

-

• заболеваемость (за 1 год на 1000 чел. населения; Россия, 2012 г. – 1604,2; с диагнозом, установленным впервые – 796,9);

-

• инвалидность (за 1 год на 1000 чел. населения; для Волжского бассейна, 2012 г. – 98,2; Россия, 2012 г. – 92,2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем некоторые итоги рассмотрения проблем медицинской экологии в свете экологии человека. Экология человека как интегрирующая наука2 включает в себя и медицину в части, касающейся общественного (популяционного) здоровья [14]. Применительно к экологии понятие «популяционного здоровья», в первом приближении, можно определить как отсутствие массовых нарушений здоровья – эпидемий, эпизоотий или эпифитий. Массовые заболевания являются одним из основных факторов избирательной смертности и в этом качестве выступают как механизм эволюции, опосредующийся естественным отбором по вектору «устойчивость – чувствительность» к различным патогенным факторам среды. Этот механизм представляет собой одни из путей реализации микроэволюционных процессов, что нашло отражение на западе в формировании так называемой «дарвиновской медици- ны»3. В этом плане популяционное здоровье является объектом изучения не столько медиков, сколько биологов и экологов.

Комплексный подход к изучению воздействия экологических явлений на здоровье людей всегда был отличительной чертой медицинской географии, от которой он перешел к медицинской экологии [13]. Проявлением дальнейшей экологизации медико-биологических наук служит возникновение и развитие таких дисциплин, как экологическая физиология, экологическая токсикология, экологическая эпидемиология, экологическая гигиена, экологическая психиатрия и геогигиена, названия которых уже фигурируют в отечественной и мировой научной литературе. Можно с уверенностью ожидать, что этот перечень будет расти.

Вслед за Г.П. Краснощековым [14], популяционное здоровье (в экологическом понимании) можно рассматривать и как синэкологический механизм освобождения экологических ниш (изменение структуры заболеваемости; например, возникновение СПИДа как результат ликвидации традиционных эпидемических заболеваний – чумы, натуральной оспы, проказы [28]), и как регулятор биологического разнообразия человеческих популяций (рост соматических заболеваний, среди которых стали превалировать «болезни цивилизации» (болезни человека, возникающие в результате издержек научно-технической революции, индустриализации и урбанизации: раковые, психические, эндокринные, метаболические, болезни пищеварительной и дыхательной систем и др.), и нарушений в психоэмоциональной сфере [29]).

«Стремясь сохранить антропогенные системы, человек обречен на борьбу с жизнью во всех её проявлениях4. В ХХ в. для этих целей создана мощная индустрия производства ядохимикатов и противопаразитарных препаратов. Первоначально ситуация казалась очень простой и сводилась к уничтожению отдельных «вредных» видов. Но в середине ХХ в. было доказано, что у бактерий возможен горизонтальный перенос фрагментов хромосом от одной клетки к другой с изменением генетического кода клетки-реципиента. Этот ме- ханизм <…> обеспечивает несравненно более стремительное течение эволюционного времени прокариот. Экспериментальные данные подтверждаются распространением паразитов, резистентных к высокоэффективным в недавнем прошлом препаратам» [14, с. 106].

В XXI в. все громче звучат голоса тех, кто говорит о возрастающей роли экологической медицины [32], как особой отрасли здравоохранения (не причинять вреда окружающей среде и, в свою очередь, улучшить здоровье человека). Микробиолог Р. Дюбо считал, что «роль биолога заключается в изучении природы «человеческого сырья» и механизмов, которые каждый человек использует, чтобы создать себя (собственную эмпирическую индивидуальность). Эта роль становится все более значимой, так как человеческая жизнь все более определяется глубоким влиянием технологий и, следовательно, все б о льшим удалением от эволюционного опыта человека» [31, p. 18]. Профилактика и осторожность – вот первая «линия обороны» экологической медицины.

Список литературы О некоторых проблемах медицинской экологии (с примерами по Волжскому бассейну, Самарской области и городу Тольятти)

- Агаджанян Н.А., Григорьев А.И., Черешнев В.А. и др. Экология человека. Учебник. М.: Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2008. 240 с.

- Агаджанян Н.А., Никитюк Б.А., Полунин И.Н. Интегративная антропология и экология человека: области взаимодействия. М.; Астрахань: АГМИ, 1995. 134 с.

- Васильев А.В. Физические факторы среды обитания. Учебное пособие. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2002. 60 с.

- Васильев А.В. Анализ шумовых характеристик селитебной территории г. Тольятти//Экология и промыш. России. 2005. № 4. С. 20-24.

- Васильев А.В., Лифиренко Н.Г., Костина Н.В., Розенберг Г.С. Шумовое загрязнение и его оценка как фактора риска заболеваемости населения//Труды Х Всерос. конгр. «Экология и здоровье человека», 11-13 октября 2005 г. Самара: Самар. обл. Дом науки и техники, 2005. С. 49-51.

- Васильев А.В., Розенберг Г.С. Мониторинг акустического загрязнения селитебной территории г. Тольятти и оценка его влияния на здоровье населения//Безопасность в техносфере. 2007. № 3. С. 9-12.

- Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн. 2. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1977. 191 с.

- Вершинский Б.В. Картография природноочаговых болезней в связи с изучением их географии в СССР//Медицинская география. Итоги и перспективы. Иркутск: Изд-во АН СССР, 1964. С. 62-104.

- Вершинский Б.В., Симонович В.К. Нозогеографическая карта СССР «Болезни с природной очаговостью»//Медицинская география: итоги и перспективы. Иркутск: Изд-во АН СССР, 1964. (врезка).

- Зибарев А.Г., Кудинова Г.Э., Лифиренко Д.В. и др. Экологический атлас, ТерКСООС, экоаудит территории и рекомендации к действию для мэра города Тольятти//Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1. С. 32-42.

- Ильиных И.А. Экология человека: Курс лекций. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. 136 с. .

- Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М.: Наука, 1983. 260 с.

- Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. СПб.: «Петроградский и К0», 1998. 256 с.

- Краснощеков Г.П. Идеи и основоположники: экология человека, популяционное здоровье. Тольятти: Кассандра, 2012. 108 с.

- Краснощеков Г.П., Розенберг Г.С. Здоровье населения как критерий оценки качества среды. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1994. 53 с.

- Лифиренко Д.В. Количественная оценка роста числа умерших по территории Волжского бассейна в августе 2010 г.//Экологический сборник 3: Труды молодых ученых Поволжья. Тольятти: Кассандра, 2011. С. 119-122.

- Лифиренко Н.Г., Лифиренко Д.В. Анализ роста числа умерших среди населения Волжского бассейна летом 2010 года//Проблемы региональной экологии. 2012. № 3. С. 126-131.

- Основные показатели здравоохранения Самарской области 2001-2005 гг.: справочник/Под ред. Г.И. Гусаровой. Самара: СО МИАЦ, 2006. 218 с.

- Основные показатели здравоохранения Самарской области 2009-2013 гг.: справочник/Под ред. Г.Н. Гридасова. Самара: СО МИАЦ, 2014. 203 с.

- Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: Учебник. М.: Академия, 2004. 527 с.

- Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Изд. центр «Академия», 2003. 320 с.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с.

- Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. Тольятти: ИЭВБ РАН; Кассандра, 2009. 477 с.

- Розенберг Г.С., Лифиренко Н.Г., Костина Н.В. Воздействие электромагнитного загрязнения на здоровье населения (на примере города Тольятти)//Экология урбанизированных территорий. 2007. № 4. С. 21-24.

- Соколов Н.П. Экология человека//Проблемы географической патологии/Материалы пленума и конференции. М., 1964. С. 161-165.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения Самарской области за 2006-2008 гг./Сост.: Г.Н. Корчагина и др. Самара: СО МИАЦ, 2009. 180 с.

- Стожаров А.Н. Медицинская экология: учеб. пособие. Минск: Выш. шк., 2008. 368 с.

- Супотницкий М.В. Природа не делает скачков//Природа. 1997. № 8. С. 67-77.

- Чумаков Б.Н. Валеология Курс лекций/2-е изд. М.: Педагог. об-во России, 2000. 407 с.

- Day T., Stearns S.C. Editorial: evolutionary medicine special issue//Evolution, Medicine, and Public Health. 2013. V. 1. P. 7-9.

- Dubos R. Man's nature and man's history//American Scientist. 1965. V. 53. P. 4-19 .

- Ecological Medicine: Healing the Earth, Healing Ourselves/Ed. by Ausubel K. San Francisco (CA): Sierra Club Books; Univ. California Press, 2004. 264 р.