О некоторых проблемных вопросах производства экспертиз холодного и метательного оружия

Автор: Рыбников В.В., Харченко И.В.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

В повседневной оперативно-служебной деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при производстве экспертиз холодного и метательного оружия зачастую возникают вопросы об относимости объектов к категории холодного короткоклинкового оружия по критерию оценки травмобезопасности рукояти, связанные с некоторыми противоречиями в оценке размерных характеристик их параметров и результатов экспертных экспериментов. Автором проанализирован имеющийся опыт производства данного вида экспертных исследований на базе экспертно-криминалистических подразделений ГУ МВД России по Иркутской области. Рассмотрены причины возникновения данных противоречий и предложены отдельные рекомендации по вопросу внесения изменений в методику оценки травмобезопасности рукоятей.

Клинковое холодное оружие, критерии травмобезопасности рукоятей, конструкционные особенности элементов холодного оружия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184957

IDR: 143184957 | УДК: 343.985.065

Текст научной статьи О некоторых проблемных вопросах производства экспертиз холодного и метательного оружия

В целом экспертиза холодного и метательного оружия остается довольно востребованной в оперативно-служебной деятельности МВД России. Так, в ГУ МВД России по итогам 2024 года проведено 413 экспертных исследований. Как показывает практика производства экспертиз короткоклинкового холодного оружия и конструктивно сходных с ним предметов, при оценке травмобезопасности рукояти исследуемого объекта имеют место случаи, когда конструктивные особенности травмоопасных рукоятей не подтверждаются результатами экспертных экспериментов или выглядят недостаточно убедительными.

Основной задачей данной статьи является выявление и рассмотрение обстоятельств, обусловливающих недостаточную корреляцию результатов практических экспериментов с заявляемыми характеристиками травмо-безопасности рукоятей. Для реше- ния поставленной задачи предлагается детальное изучение особенностей действующей методики оценки, включая проведение дополнительных экспериментов и внедрение новых подходов к интерпретации полученных данных. Рассмотрены современные материалы, используемые для изготовления рукоятей ножей, такие как термоэластичные полимеры и традиционные природные материалы, обеспечивающие высокий уровень сопротивления скольжению, а также конструкция темляков, способствующих надежной фиксации ножа в руке оператора.

Таким образом, статья ставит перед собой цель расширить понимание методов экспертизы короткоклинкового холодного оружия, предложив новые подходы к оценке травмобезопасности рукоятей и подчеркнув необходимость учета различных аспектов, таких как физические свойства материалов и дополнительные элементы конструкции, способные повысить надежность и безопасность эксплуатации ножей или других сходных объектов.

Основная часть

Причинами неподтверждения травмоопасных рукоятей результатами экспертных экспериментов могут быть следующие обстоятельства. Согласно Приложению № 3 к действующей в настоящее время в системе МВД России методике [1], рукоять ножа считается травмобезопасной, если:

-

- ширина ограничителя (крестовины) больше ширины черена рукояти на 5 мм;

-

- глубина одиночной подпальцевой выемки на передней части рукояти больше 5 мм;

-

- глубина подпальцевых выемок (более одной) свыше 4 мм;

-

- толщина клинка более 3,5 мм в районе пяты, используемой как ограничитель или как подпальцевая выемка.

Кроме того, травмобезопас-ность обеспечивает разница более 8 мм диаметров ограничителя и навершия рукояти клиновидной формы и аналогичная разница максимального диаметра средней части бочкообразной рукояти и минимального диаметра навер-шия. Рукоять является травмоопасной при длине её черена менее 70 мм [2].

Согласно указанной выше методике, для оценки степени трав-моопасности рукоятей исследуемых образцов коротко-, среднеклинкового холодного оружия экспертом, проводящим соответствующее исследование, проводится ряд экспериментов по нанесению повреждений мишени, в роли которой, как правило, выступа- ет сухая сосновая доска. При этом рукоять исследуемого объекта прочно удерживается в руке экспериментатора, который наносит ряд колющих ударов поперек волокон древесины с нарастающей силой. При проведении эксперимента максимальная сила ударов должна быть сопоставима с силой удара, условно достаточной для причинения смертельных повреждений человеку. Как правило, удары наносятся сериями, внутри которых меняется угол встречи клинка с преградой в пределах 30–90 °. Эксперт в обязательном порядке отмечает степень вероятности травмирования кисти руки лица, применяющего данный образец холодного оружия, в том числе возможность проскальзывания кисти с рукояти на лезвие клинка. Многократность нанесения ударов с достаточно большой силой предназначена также для оценки деформационной стойкости отдельных элементов конструкции оружия, их способности противостоять продольным и поперечным нагрузкам, приводящим к нарушениям целостности объекта (его разрушениям) [3]. Недостаточность прочностных характеристик исследуемых объектов значительно влияет на безопасность применения либо на дальнейшее использование холодного оружия по прямому назначению. При их наличии объекты признаются непригодными для поражения цели и к категории холодного оружия не относятся.

При анализе указанных выше критериев оценки травмобезопас-ности рукоятей усматривается, что методикой рассмотрены вопросы, только связанные с определенными геометрическими конфигурациями, образующими в той или иной степени препятствия, не допускающие соскальзывания кисти на лезвие клинка, и совершенно не рассматриваются вопросы физических свойств материалов, из которых изготовлены рукояти или их конструкционные особенности, например наличие дополнительного, отличного от ограничителя, элемента, к качестве которого может выступать темляк.

Из курса физики известно, что существует так называемый коэффициент трения скольжения – это отношение силы трения поверхности тела к силе реакции опоры. Применительно к затрагиваемой теме телом является кисть руки, а опорой выступает непосредственно рукоять. Сила реакции опоры - это сила, с которой опора действует на тело, - она численно равна силе нормального давления и противоположна ей по направлению. Коэффициент трения скольжения можно определить только экспериментально, так как он не имеет размерности и показывает, насколько поверхность гладкая, т. е. чем больше коэффициент, тем больше степень шероховатости поверхности.

Таким образом, приходим к выводу, что в ходе экспертного эксперимента все же следует оценивать в том числе величину силы трения, возникающую между ладонной поверхностью кисти и рукоятью при нанесении ударов клинком по мишени.

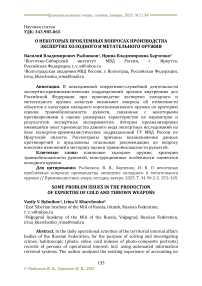

Из истории изготовления и использования холодного оружия известно, что рукояти оружия покрывались определенными видами кожи, например кожей рыб, относящихся к отряду хрящевых рыб (лат. Chondrichthyes ). Кожа хрящевых рыб, таких как акулы (лат. Selachii ) и скаты (лат. Batomorphi ), покрыта плакоидной чешуей – крошечными кожными зубчиками, которые представляют собой дентиновые пластинки с рельефной поверхностью. Каждая пластинка оканчивается выступающим эмалевым шипом и внутри нее, как и зубов акулы, проходят кровеносные сосуды и нервные окончания (рис. 1).

Рис. 1. Поверхность кожи хрящекостных рыб - плакоидные чешуйки при увеличении

По этой причине в Азии, а позднее и в Европе ценилась шагрень. Именно так называлась специально обработанная кожа, в том числе акулы, из которой изготавливали ремни, сумки, покрытия рукоятей для мечей и прочие изделия.

Термин «шагрень» происходит от турецкого термина «сагри», что означало обработанную специальным образом (сушка со вдавленными в поверхность семенами) лошадиную кожу. После удаления зерен она приобретала своеобразный зернистый рисунок. Узор поверхности акульей кожи благодаря плакоидным чешуям, имеющим зубообразную форму, напоминает именно сагри. В средние века она очень ценилась в среде военизированных формирований, так как рукояти холодного оружия, в том числе мечей, покрытых кожей с шероховатой поверхностью, проч- но удерживались в руках. Считалось, что выбить оружие с такой рукоятью из рук во время боя практически невозможно.

Аналогичным образом японские самураи использовали для своих мечей кожу скатов, именуемую на Японских островах словом «самэ-кава», дословно означающим «грубая кожа ската», которая использовалась в том числе как подложка на рукоятях под оплетку (цуко-ито) холодного оружия. И в настоящее время в Японии мастера-оружейники покрывают рукояти мечей кожей плосконосой акулы с целью повышения силы трения сцепления руки и рукояти (мешает возникновению взаимного перемещения) и силы трения скольжения, которая препятствует начавшемуся передвижению.

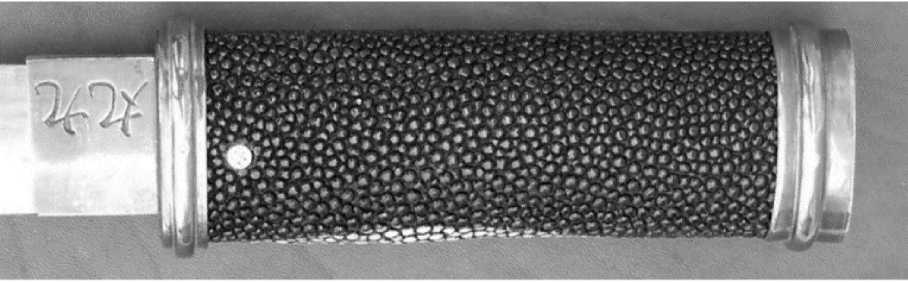

Рис. 2. Рукоять ножа, изготовленная из кожи ската (самэ-кава)

Аналогичными свойствами обладают и рукояти ножей, изготовленные из некоторых видов современных полимерных материалов, например из кратона (рис. 2, 3). Кратон, или термопластичный каучук, представляет собой в основном синтетический резиноподобный материал – термопластичный эластомер (TPE или TPR). Поскольку это искусственный каучук, кратон является гиб- ким, водонепроницаемым и имеет повышенное сцепление поверхностей, увеличивающееся при нанесении рельефной насечки на черенке рукояти. Он также обладает повышенной устойчивостью к нагреву и суровым условиям по сравнению с натуральным каучуком.

Рис. 3. Рукоять ножа, изготовленная из термопластичного эластомера, с ромбовидной насечкой

Рис. 4. Рукоять тактического ножа с фиксированным клинком КАМПО «Ратник 6x9 гражданская версия», изготовленная из термопластичного эластомера

Также хотелось бы остановиться на конструкции ножей, сертифицированных как разделочные и шкуросъемные ножи (рис. 5), представляющих собой полосу металла, где клинок и рукоять составляют единое целое, причем рукоять не имеет каких-либо жестко закрепленных элементов и при этом плотно обмотана шнуром. Такие ножи в силу своей конструкции также достаточно прочно удерживаются в руке при нанесении ударов.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Экспертно-крнминалнсгический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия (Аттестат аккредитации: РОСС RU. ООО1.21МЖЗЗ от 21 апреля 2008 г.)

125130, г. Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, 5 Тел. 8-490-745-80-43 8-490-745-80-26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК К ПРОТОКОЛУ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Nt 4133-1 С-5573 от 21 мая 2009 г.

Нож артикула MF-1 модели «PRY BAR» (на фотоснимке), изготовленный фирмой «MANTIS KNIVES INC.» (США, страны происхождения изделий разные) с торговой маркой «Mantis Knives». Испытанный образец является ножом разделочным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и y^ypp^SS-W^ Общие технические условия» с изменением Na 1 (пр. от 18.04.2005 г. Na 86-сг).

Технические характеристики:

общая длина, мм. 240

длина клинка, мм.110

наибольшая ширина клинка, мм.33,2

толщина клинка, мм.........................4,75

длина рукояти, мм....... 130

ширина рукояти (в ср. части), мм.............37,5 толщина рукояти (в ср. части), мм.............8,7 твердость клинка, JjgQ.............56-57

Примечан не . ХЬвШЯНБВа рукоять.

Превышение ширины крестовины, образованной выпуклостями пяты клинка, над шириной нервна рукояти, обмотанного шнуром защитного зеленого цвета, составляет менее 5 мм (фактическое -4,5 мм).

Рис. 5. Информационный листок к протоколу сертификационных испытаний

В оружейных магазинах зачастую любой шнур, намотанный на рукоять, называют паракордом. На самом деле паракорд – это сокращение от «парашютный шнур», то есть лёгкий полимерный шнур, изготовленный из нейлона, который используют в стропах парашютов. Он достаточно эластичен и прочен, может выдержать высокие нагрузки на разрыв. При намотке такого шнура на рукоять (рис. 6) в силу получаемой относительно малой твердости рукояти увеличиваются сила трения скольжения, что значительно повышает сопротивляемость кисти к соскальзыванию на клинок ножа.

Рис. 6. Рукоять ножа, обмотанная паракордом

Следует отметить, что имеют место факты, когда рукояти ножей, по своим размерным характеристикам отвечающие критериям безопасности, при проведении экспертных экспериментов не подтверждают заявленных свойств именно в силу характера материала, из которого выполнены их контактные поверхности. Например, если черен рукояти изготовлен из отполированного полиметилметакрилата (оргстекла), где травмобезопасность обеспечивается за счет разности диаметров (более 8 мм) в средней части рукояти и у навершия (рис. 7), то при нанесении колющих ударов в условную мишень имеют место случаи соскальзывания кисти на клинок ножа.

Рис. 7. Рукоять самодельного ножа, изготовленная из полиметилметакрилата

Проведенные эксперименты с рукоятями тактических ножей, изготовленными из термопластичного эластомера, разделочных и шкуросъемных цельнометаллических ножей со шнуровой обмоткой рукояти, не относящихся к категории холодного оружия (как раз по причине отсутствия каких-либо защитных устройств), показывают, что они достаточно прочно удерживаются в кисти руки при нанесении ударов, сопоставимых по силе с ударами, условно достаточными для причинения смертельных повреждений человеку, т. е. признак изготовления рукояти из материала, обладающего высоким коэффициентом трения, может рассматриваться как самостоятельный и должен быть в обязательном порядке прописан в соответствующих нормативных документах, регламентирующих сертификацию короткоклинкового оружия и производство экспертиз холодного и метательного оружия.

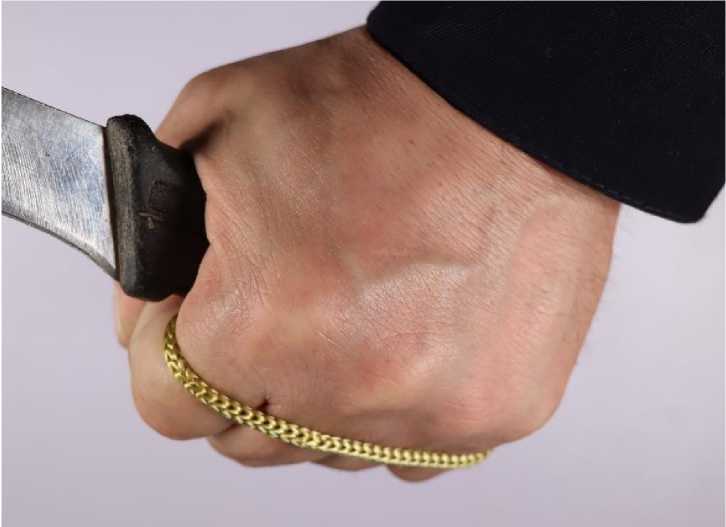

Как показывает практика производства экспертиз данного вида, зачастую на исследование поступают ножи, рукоять которых оснащена темляком – прочной петлей, изготовленной из кожи или иного материала, крепящаяся к рукояти и надеваемая на запястье руки в целях удерживания оружия1. В современных условиях материалом для темляков чаще всего служит паракорд, свойства которого рассмотрены выше. Также все еще довольно широко распространены кожаные темляки. Темляки бывают разъёмными и неразъёмными. Разъемные оснащаются каким-либо съёмным креплением, например карабином для установки на соответствующем отверстии ножа, – такой темляк в любое время можно быстро снять с ножа. Неразъёмные темляки закрепляются либо плетутся непосредственно на самом ноже без последующей возможности экстренного снятия без разрушения сочленений шнура или его непосредственного плетения.

Специалисты, как правило, выделяют следующие функции темляка:

-

- предотвращение утери ножа (петля надевается на запястье владельца, и если нож выпадет из руки, он останется висеть на запястье);

-

- помощь в извлечении ножа из кармана или глубоких ножен;

-

- удержание ножа на темляке на запястье, если нужно поочерёд-

- но работать несколькими инструментами;

-

- обеспечение уверенного и, что немаловажно, безопасного хвата рукояти, т. е. темляк начинает выполнять свои функции не только после выскальзывания инструмента, но и при нанесении колющих ударов.

Причем темляк, снабженный механизмом регулирования длины петли (различные фиксаторы, зажимы шнуров, в т. ч. для одежды), позволяет оперативно выбрать необходимую длину петли под конкретные размеры кисти или вид хвата.

Рассмотрим два способа расположения темляка на кисти руки:

-

1) петля, образованная темляком, огибает обух ножа, формируя своеобразную дужку гарды (рис. 8);

часть петли укороченного темляка непосредственно охватывает только кисть руки, удерживающую рукоять ножа (рис. 9).

Рис. 8. Фиксация рукояти ножа в руке при помощи петли темляка, огибающей обух клинка

Рис. 9. Фиксация рукояти ножа в руке при помощи петли темляка, охватывающей кисть руки

Проведенные эксперименты с рукоятями ножей, оснащенными травмоопасными рукоятями, при установлении на них паракордовых или кожаных темляков показывают, что рукояти жестко удерживаются в руке при нанесении даже максимально сильных ударов, и глубина повреждений на условной мишени сопоставима с повреждениями, нанесенными ножами, относящимися к категории холодного оружия.

Выводы и заключение

Описанные выше конструкционные признаки (изготовление рукояти из материала, обладаю- щего высоким коэффициентом трения, наличие темляков) должны рассматриваться как самостоятельные и в обязательном порядке исследоваться и оцениваться при проведении экспертиз холодного и метательного оружия. Соответственно, приложение № 3 к методике [1] должно быть дополнено пунктом об относимости рукояти к категории травмобезопасных по результатам проведенного в ходе исследования экспертного эксперимента с учетом объяснимых выявленных экспертом ее конструкционных особенностей.

Список литературы О некоторых проблемных вопросах производства экспертиз холодного и метательного оружия

- Синицын, Е. Ю. Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств / под ред. Ю. М. Дильдина, общ. ред. В. В. Мартынова. М.: ЭКЦ МВД России, 2010. Ч. 1. С. 517-566.

- Шведко, В. Н., Синицин, Е. Ю., Антропова, О. Б., Родионов, П. А. Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия: метод. рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 2020. 88 с.

- Сумарока, А. М., Стельмахов, А. В., Егоров, А. Г. Холодное и метательное оружие: криминалистическая экспертиза: учебник / под. ред. А. Г. Егорова. Саратов, 2000. 152 с.