О некоторых современных тенденциях развития института административной ответственности (на примере экстраординарных (особых) правовых режимов)

Автор: Лифанов Д.М., Хазанов С.Д.

Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua

Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Статья в выпуске: 4 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен сравнительный анализ конструктивных особенностей норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), основанный на правовых позициях высших законодательных (представительных), судебных органов власти, мнениях ученых-правоведов в части установления ответственности за нарушения, допущенные в условиях экстраординарных (особых) правовых режимов: военного, чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, правовых режимов повышенной готовности, противодействия терроризму, экстремистской деятельности, закрытого административно-территориального образования. Особое внимание уделяется конструкции составов административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.3, 20.5, 20.5.1, 20.6, 20.6.1, 20.7, 20.19, 20.27 КоАП РФ, и их соотношению с аналогичными нормами проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г., разработанного и опубликованного Минюстом России. Сравнительный анализ диспозиций соответствующих норм административно-деликтного права позволил выявить некоторые проблемы, связанные с недостаточно точным разграничением ответственности за невыполнение требований в условиях экстраординарных (особых) правовых режимов, определением субъекта анализируемого правонарушения. Отмечается, что большинство норм, устанавливающих административную ответственность за нарушение экстраординарных (особых) правовых режимов, сконструированы по типу бланкетных, отсылают к регулятивному законодательству, которое не содержит положений, указывающих на порядок их применения. Авторы полагают, что использование указанной законодательной конструкции уместно в тех случаях, когда это необходимо для эффективности реализации не только экстраординарных (особых) правовых режимов, но и правового механизма, который обеспечивает четкость и полноту регулирования ответственности за их нарушение. Резюмируется, что бессистемность и рассогласованность изменений, вносимых в законодательство об административных правонарушениях, нередко приводит к коллизионному пересечению отдельных положений КоАП РФ и обусловливает необходимость их корректировки в части формулирования объективных признаков правонарушения и установлению степени соответствия санкций статей гл. 20 КоАП РФ количественному и качественному аспектам строгости системы административных наказаний. В связи с вышеизложенным авторами предлагается применять комплексный подход к проработке норм действующего административно-деликтного законодательства, в частности содержания положений гл. 20 КоАП РФ, разработать методические рекомендации по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях, связанным с реализацией экстраординарных (особых) правовых режимов деятельности публичной администрации.

Экстраординарные правовые режимы, чрезвычайное законодательство, административная ответственность, административно-деликтное право, публичная администрация, законопроектная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/143183508

IDR: 143183508 | УДК: 342.92 | DOI: 10.19073/2658-7602-2024-21-4-490-516

Текст научной статьи О некоторых современных тенденциях развития института административной ответственности (на примере экстраординарных (особых) правовых режимов)

За последнее время значительно увеличилось количество принятых нормативных правовых актов, устанавливающих порядок реализации экстраординарных (особых) правовых режимов1. Данными актами предусматриваются ограничения, налагаемые на органы, граждан и организации, в том числе: ограничение свободы передвижения по территории, на которой введен специальный административноправовой режим; ограничение в отношении отдельных видов финансово-хозяйственной деятельности; установление особого порядка реализации пищевых продуктов, лекарственных средств, товаров первой необходимости, оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, специальных средств; запрещение или ограничение массовых мероприятий, деятельности средств массовой информации. Важнейшим элементом содержания правовой конструкции режима также является ответственность за осуществление носителем режима функций2. В условиях экстраординарных (особых) правовых режимов ответственность наступает за нарушение требований, предусмотренных федеральными конституционными и фе- деральными законами, иными нормативными правовыми актами. В частности, юридическая ответственность за правонарушения, совершенные при введении специальных административно-правовых режимов (далее – САПР), установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). КоАП РФ содержит гл. 20, посвященную административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность общественный порядок. Она предусматривает целый ряд норм, определяющих административноправовые санкции за нарушение положений чрезвычайного законодательства. Важное значение при этом имеют вопрос разграничения норм административноделиктного права, которые имеют коллизионное «пересечение» в условиях реализации САПР.

В юридической науке приводится различные подходы к рассмотрению экстраординарных (особых) правовых режимов3 [1–4]. Ученые по-разному определяют разновидности экстраординарных (специальных) административно-правовых режимов. Некоторые из них имеют довольно сложные конструкции, состоящие из «первичных режимов и надстраиваемых на них и на их основе вторичных режимов» [5, с. 184–185]. Существует также подход, предлагающий выделять следующие виды специальных административно-правовых режимов: чрезвычайного положения, военного положения, контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации [6, с. 94–165]. Анализ специальной литературы показывает, что необходимо выработать единообразный подход к пониманию экстраординарных (специальных) правовых режимов, обеспечению согласованности применения федерального и регионального законодательства, в том числе путем одновременной модернизации чрезвычайного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

Представляется, что к экстраординарным правовым режимам относятся режимы военного, чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, правовые режимы противодействия терроризму, экстремистской деятельности, закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО). Некоторые ученые выстраивают их в один понятийный ряд ввиду наличия для этого необходимых признаков. Так, по мнению С. А. Старостина, режим ЗАТО относится к чрезвычайным, поскольку установлен соответствующим федеральным законом [7]. Согласно пп. 1, 2 ст. 3 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» Правительством РФ в ЗАТО устанавливается особый режим безопасного функционирования органов исполнительной власти, организаций и (или) объектов, предполагающий та- кие ограничения, которые предусмотрены и в рамках других САПР. В свою очередь С. М. Зырянов также относит режим ЗАТО к вторичным специальным административно-правовым режимам, при этом не анализирует его с точки зрения чрезвычайности [2, c. 76]. На наш взгляд, чрезвычайность режима ЗАТО проявляется в расширении экстраординарных полномочий органов местного самоуправления ЗАТО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ч. 2 ст. 44).

Вышеуказанные правовые режимы имеют нормативное закрепление на уровне федерального законодательства и обеспечиваются целым набором административно-правовых средств, в частности, положениями, устанавливающими обстоятельства (основания), порядок и условия введения САПР (привлечение специальных сил и средств), особые полномочия органов публичной администрации, правовое положение (ограничения и запреты), гарантии и ответственность за нарушение требований САПР [4, с. 140–144]. Анализ влияния экстраординарного режима на установление санкции нормы в административно-деликтном законодательстве показывает несоответствие между спецификой содержания такого режима и строгостью мер юридической ответственности. В частности, санкция за нарушение режима контртеррористической операции предусматривает штраф для граждан в размере 500 руб., требований режима чрезвычайного, военного положения – от 500 до 1 тыс. руб., режима в ЗАТО – от 3 до 5 тыс. руб. С другой стороны, значительные размеры административного штрафа (до 30 тыс. руб.) предусмотрены за правонарушения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Как отмечает П. В. Ремизов, «многочисленные точечные, несистемные изменения, вносимые в КоАП РФ, привели к тому, что санкции многих норм об административных правонарушениях перестали отражать их реальную степень общественной опасности» [8, с. 44]. Особенно это касается норм, предусматривающих ответственность за нарушение требований экстраординарных административно-правовых режимов, например, ст.ст. 20.5 и 20.27 КоАП РФ [9]. В настоящий момент общее количество законопроектов, внесенных в ГД ФС РФ, исчисляется сотнями пакетами законов5, однако предусматриваемые ими изменения являются несистемными и нередко ведут к рассогласованию отдельных положений КоАП РФ. Так, например, в проекте КоАП РФ от 18 декабря 2015 г. нормы, предусматривающие ответственность за невыполнение норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 37.7), требований и мероприятий в области гражданской обороны (ст. 38.13), рассредоточены в различных главах Особенной части КоАП РФ. В частности, ст. 37.7 помещена в гл. 37 «Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность», ст. 38.13 – в гл. 38 «Административные правонарушения в области воинской обязанности, военно-транспортной обязанности и гражданской обо- роны»6. В проекте КоАП РФ от 30 октября 2015 г., напротив, предложено включить административные правонарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отдельную главу, где предусмотрены два состава административных правонарушений: невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 387), невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны (ст. 388)7. Представляется, что применение нумерации, используемой в ряде кодексов, включая Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, имеет определенное практическое применение, однако потребует пересмотра всего законодательного массива.

Принимая во внимание то, что значительное количество указанных правовых актов уже становилось предметом изучения современных исследователей в разных аспектах [10; 11], позволим себе остановиться лишь на наиболее актуальных в настоящее время законопроектах. В частности, предлагается провести сравнительный анализ действующего КоАП РФ и проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г., разработанного Минюстом Рос-сии8, и, подробно рассмотрев особенности конструирования отдельных элементов соответствующих норм, определить некоторые тенденции и возможные перспективы совершенствования правового регулирования административной ответственности за нарушение требований чрезвычайного законодательства.

Особенности конструирования норм административно-деликтного права: сравнительный анализ КоАП РФ и его обновленного проекта

Рассматривая нормы об административной ответственности в сфере общественной безопасности и общественного порядка, необходимо отметить, что они являются частью чрезвычайного законодательства, включающего федеральные9 и региональные10 нормы, ведомственные акты11, которые затрагивают такие экстраординарные (особые) правовые режимы. Ответственность за нарушение требований экстраординарных (особых) правовых режимов характеризуется бланкетным спо- собом юридической регламентации. Исключением, пожалуй, являются те нормы чрезвычайного законодательства, которые предусматривают ее дифференциацию на конкретные виды юридической от-ветственности12. Вместе с тем указанные нормы носят общий характер, а их применение обеспечивается посредством привязки к конкретным положениям отраслевого законодательства, в частности трудового, гражданского, административно-деликтного и уголовного законодательства.

Анализ действующего законодательства в части установления административной ответственности за нарушение режимов повышенной готовности, чрезвычайного и военного положения, правовых режимов противодействия терроризму, экстремистской деятельности следует начать с рассмотрения технико-юридических особенностей закрепления соответствующих норм административно-деликтного права. Так, исследуемые правовые нормы помещены в главу, которая посвящена административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность общественный порядок (гл. 20 КоАП РФ – ст.ст. 20.5, 20.5.1, 20.6, 20.7, 20.19, 20.27). Отметим, что рубрикация Кодекса таким образом отчасти не соответствует новым тенденциям развития законодательства об административных правонарушениях. В частности, в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. правонарушения, посягающие на общественную безопасность, предлагается поместить в гл. 39, предусматривающую следующие статьи: 39.8, 39.9, 39.10, 39.14, 39.27. Таким образом, незакрепле- ние в названии соответствующей главы словосочетания «общественный порядок» говорит о том, что законодатель представляет родовой объект административного правонарушения в несколько усеченном виде. Представляется некорректным представлять объект правонарушения в таком значении, поскольку это имеет существенное значение для квалификации правонарушения и правильного восприятия последовательности изложения нормативного материала.

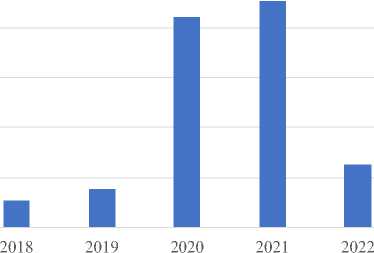

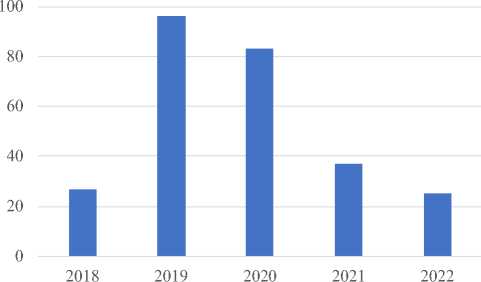

Исследуя количественные данные о рассмотренных судами делах об административных правонарушениях, можно выделить следующие статистические показатели (рис. 1, 2).

Рис. 1. Количество рассмотренных судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 20.3, 20.5, 20.6, 20.7 КоАП РФ

Рис. 2. Количество рассмотренных судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.27 КоАП РФ

Siberian Law Review. 2024. Volume 21, no. 4 правонарушений за нарушение правового режима противодействия терроризму незначительно, что объясняется степенью их общественной опасности и действием механизма распределения (перераспределения) элементов карательного воздействия за предусмотренные в уголовном законе деяния.

Рассматривая режим чрезвычайного положения, необходимо отметить, что ответственность за его нарушение предусмотрена ст. 20.5 КоАП РФ. Данная норма регламентирует общественные отношения в сфере обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ. Предметом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.5 КоАП РФ, выступают требования режима чрезвычайного положения15, предусмотренные, в частности, гл. III Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – Закон о ЧП)16, поскольку диспозиция данной нормы является бланкетной и для правильной квалификации правонарушения следует руководствоваться положениями вышеуказанного закона.

Вместе с тем в литературе высказывается иная позиция в пользу понимания объекта данного состава административного правонарушения общественных отношений, которые возникают в сфере реализации правового механизма обеспечения безопасности [12]. Представляется, что определение объекта сформулировано предельно широко и может включать в себя иные юридические

Следует сразу оговориться, что в обобщенные результаты не вошла статистика по ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая ведется в период, начиная с 2022 г., когда в общей сложности было рассмотрено 657 340 дел об административных правонарушениях. Нарушение требований режима чрезвычайного положения (ст. 20.5 КоАП РФ), невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6 КоАП РФ), невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны (ст. 20.7 КоАП РФ) в соответствии со статистическими показателями Судебного департамента при Верховном Суде РФ объединены в одну графу, в том числе ввиду подведомственности дел одному и тому же субъекту административной юрисдикции13, что представляется не совсем корректным, поскольку не позволяет обозначить количественные расхождения между вышеуказанными составами административных правонарушений14. С другой стороны, установить количественные показатели применения ст.ст. 20.5.1, 20.19 КоАП РФ не представилось возможным ввиду отсутствия какой-либо статистической информации на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес пришелся на правонарушения, связанные несоблюдением требований законодательства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом количество административных средства, посредством которых «осуществляется результативное правовое воздействие на общественные отношения, поведение людей»17. Следовательно, объект правового регулирования должен охватывать отношения, связанные с несоблюдением особого юридического режима регулирования чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях.

Важной особенностью данной нормы является ее неприменение в отношении нарушения правил комендантского часа. Вместе с тем введение комендантского часа входит в перечень мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения (п. «а» ст. 12 Закона о ЧП). Кроме того, Закон о ЧП предусматривает порядок задержания граждан, нарушивших правила комендантского часа (ст. 31). Таким образом, очевидно, что нарушение правил комендантского часа может охватываться нормой ст. 20.5 КоАП РФ и обусловливает необходимость последующей корректировки ее диспозиции.

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.5 КоАП РФ, являются граждане и должностные лица. При этом отдельные авторы выделяют также специальных субъектов, например, военнослужащих [8], что не совсем корректно. Военнослужащие несут ответственность в особом порядке, поскольку состав ст. 20.5 КоАП РФ не поименован в положениях ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ. Анализ санкции ст. 20.5 КоАП РФ свидетельствует о том, что она не применяется к юридическим лицам. Однако Закон о ЧП предусмат- ривает возможность ограничения прав хозяйствующих субъектов, организаций (например, по смыслу пп. «в»–«д» ст. 13 данного закона), что позволяет рассматривать их в качестве участников САПР, которые могут совершать умышленно либо по неосторожности действия, подпадающие под принимаемые в рамках режима чрезвычайного положения ограничительные меры и запреты.

Представляется, что отсутствие целесообразности внесения соответствующих изменений в проект КоАП РФ от 29 мая 2020 г. обусловлено тождественностью действий юридического лица действиям лиц физических. Однако для законодательного установления административной ответственности необходимо установление характера конкретных физических лиц, ответственных за нарушение требований режима чрезвычайного положения, что исключает возможность привлечения коллективного субъекта в качестве «фактического нарушителя»18.

Федеральным законом от 24 июня 2023 г. № 265-ФЗ в КоАП РФ введена ст. 20.5.1, санкция которой предусматривает административное наказание для граждан и должностных лиц в виде административного ареста на срок до тридцати суток19. Исходя из последовательности изложения в гл. 20 КоАП РФ нормативного материала, становится очевидным, что наказание в виде административного ареста может быть применено как к гражданам, так и к должностным лицам за нарушение требований любого экстраординарного (особого) правого режима, в том числе режимов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму, в ЗАТО. Полагаем, что нарушение требований экстраординарных (особых) правовых режимов должно предполагать соответствие по крайней мере качественной строгости системы административных наказаний, в частности административного ареста, которое не предусмотрено ст.ст. 20.6, 20.19 и 20.27 КоАП РФ. Вместе с тем в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. законодателем не предусмотрена возможность закрепления административного ареста в качестве санкции соответствующих норм либо правовое регулирование административной ответственности отсутствует вовсе, например, за нарушение режима военного положения (ст. 20.5.1 КоАП РФ).

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.5.1 КоАП РФ, являются отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, предметом – положения, установленные в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения. Объективная сторона правонарушения характеризуется деянием в форме действия либо бездействия и предусматривает такой факультативный элемент, как средство совершения правонарушения – транспортное средство (ч. 2). Особенностью конструирования санкции состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.5.1 КоАП РФ, является дополнительное наказание в виде конфискации транспортного средства. В других нормах гл. 20 КоАП РФ, которые содержат составы административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, данное наказание не предусмотрено. Полагаем, что оно не соразмерно общественной вредности таких нарушений, поскольку размер административного штрафа составляет от пятисот до одной тыс. руб. Кроме того, исходя из особенностей законодательного конструирования и изложения нормативного материала, следует привести в соответствие санкцию ст. 20.5.1 КоАП РФ, указав в качестве дополнительного наказания конфискацию транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой. Субъектами правонарушений являются граждане и должностные лица. Субъективная сторона характеризуется умыслом либо неосторожностью. Поскольку ст. 20.5.1 КоАП РФ введена в 2023 г.20, законодатель не мог предусмотреть возможность урегулирования в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. соответствующих правоотношений. Вместе с тем к проекту указанного федерального закона отсутствует пояснительная записка, обосновывающая необходимость принятия данной нормы, так как законопроект в редакции первого чтения отсутствовал.

Нормативное регулирование административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрено ст. 20.6 КоАП РФ. Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, предметом – требования норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [6], которые определены Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

Сибирское юридическое обозрение. характера» (далее – Закон о ЧС)21 и другими нормативными актами22.

В соответствии с п. 5 ст. 27 Закона о ЧС государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Данным органом является Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России). За последние несколько лет сотрудниками МЧС России было составлено в общей сложности около 9 тыс. протоколов по результатам надзорных мероприятий в соответствии с КоАП РФ, привлечено более 4 тыс. лиц к административной ответственности по ст.ст. 20.6, 20.7 КоАП РФ. Следует отметить, что статистика по количеству составленных протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6, 20.7 КоАП РФ ведется с 2021 г.: за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны (ст. 20.7 КоАП РФ) составлено более 2 тыс. протоколов, за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6 КоАП РФ) – 78 протоколов23.

Анализ диспозиции ст. 20.6 КоАП РФ свидетельствует о том, что она носит отсылочный характер. Это вносит некоторую неопределенность в возможность установления такого элемента состава административного правонарушения как объективная сторона. Для правильной квалификации, по мнению отдельных исследователей, существенное значение имеет определение конкретных требований ПЛЧС и правил поведения при ЧС, которые не были выполнены юридическими или должностными лицами [13]. Санкция ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ предусматривает ответственность должностных лиц, юридических лиц за невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Однако Закон о ЧС также содержит положений, закрепляющих обязанности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 19). В связи с этим следует согласиться с Н. Ф. Поповой, которая указала на необходимость внесения изменений в ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ, определив в качестве субъекта правонарушения граждан [14]. Аналогичную позицию занимает Н. В. Полякова, отмечая необходимость расширения юридического состава ст. 20.6 КоАП РФ с точки зрения субъекта правонарушения [12].

Объективная сторона ст. 20.6 КоАП РФ в отличие от ст. 39.9 в проекте КоАП РФ характеризуется более точной формулировкой несоблюдения требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Полагаем, что формулировка «требования и обязанности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

безотносительно к положениям нормативных актов, устанавливающих требования и правила по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, может создать возможность произвольного правоприменения указанной нормы.

С другой стороны, диспозиция ст. 39.9 в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. более конкретизирована, содержит указание место совершения административного правонарушения – организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты и (или) критически важные объекты, организации, если эти организации (их структурные подразделения) или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Полагаем, что наиболее удачным решением законодателя в этом вопросе является редакция ст. 20.6 КоАП РФ в связи с ее предельно широкой формулировкой, которая может предусматривать объекты не только производственного, но и социального назначения.

Кроме того, в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. описаны квалифицированные составы административных правонарушений по ст. 39.9, в рамках которых определены факультативные признаки объективной стороны (время) и субъект (органы местного самоуправления, органы государственной власти). Указанные признаки объективной стороны были «объединены» в ч. 6 ст. 39.9 проекта КоАП РФ. Полагаем, что установление дополнительных видов административных наказаний для организаций, не эксплуатирующих потенциально опасные объекты или критически важные объекты, не включенных в установленном порядке в состав сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ч. 2 ст. 39.9 проекта КоАП РФ), нецелесооб- разно, поскольку действующая редакция ст. 20.6 КоАП РФ не содержит указания на субъект административного правонарушения. Следовательно, субъектно-режимный подход к конструированию ст. 39.9 проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г. представляется неправильным, поскольку перегружает норму и вступает в коллизию со ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Реализация такого признака объективной стороны состава административного правонарушения, как время предопределила необходимость введения отдельной нормы ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (угрозе ее возникновения). Такой подход нам представляется правильным ввиду того, что позволяет определить иные, в том числе факультативные, признаки объективной стороны, последствия совершения административного правонарушения, разграничить его с уголовно наказуемым деянием.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) актуализировались проблемы применения ст.ст. 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ была введена ст. 20.6.1 КоАП РФ , которая содержит два состава административных правонарушений за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1) и повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу (ч. 2). Критерием разграничения вышеуказанных норм является законодательная оговорка о неприменении ст. 20.6.1 КоАП РФ к случаям, предусмотренным чч. 1, 3 ст. 6.3 КоАП РФ. По мнению отдельных исследователей, такая формулировка исключает возможность установления «непосредственных признаков, позволяющих провести разграничение между смежными составами

Сибирское юридическое обозрение. правонарушений» [15, с. 239]. Очевидно, что норма ст. 20.6.1 КоАП РФ является общей по отношению к ст. 6.3 КоАП РФ и поэтому закономерны соответствующие корректировки в законодательство об административных правонарушениях для элиминирования и недопущения возникновения правовых коллизий.

В данном контексте справедливым представляется мнение Г. Н. Василенко, И. К. Лобанова, что «нормы чч. 1 и 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ были добавлены экстренно и без каких-либо пояснений» [16, с. 184]. На наш взгляд, важное теоретическое и практическое значение для согласованного применения норм ст.ст. 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ имеет правовая позиция Верховного Суда РФ, изложенная в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (далее – Обзор)24. В Обзоре подчеркивается, что ст. 20.6.1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ соотносятся как общая и специальная нормы. Следовательно, за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, предусмотренных Законом о ЧС лицо подлежит ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в то время как нарушение карантинных мер влечет за собой применение мер ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.6.1 КоАП РФ, выступают отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, предметом – правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Объективная сторона правонарушения характеризуется деянием в форме действия либо бездействия. Поскольку по своей юридической конструкции административное правонарушение является материальным, к составообразующему признаку объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, относятся последствия в виде причинения вреда здоровью человека или имуществу при условии, что оно не охватывается нормой ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Субъектами административного правонарушения выступают граждане, должностные лица и юридические лица. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.

Важно отметить, что региональная нормотворческая практика несколько противоречива в части правового обоснования введения режима повышенной готовности и принятия ограничительных мер в связи с пандемией СOVID-19. С одной стороны, подзаконные нормативные акты содержат ссылки на профильные федеральные законы и (или) указы Президента РФ, с другой – дается соответствующая ссылка только на Закон о ЧС либо Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»25. В некоторых документах имеются ссылки на оба упомянутых закона26. Нет однозначного понимания как в теории, так и в правоприменительной практике порядка реализации в условиях режима повышенной готовности такой правоограничительной меры, как ограничение передвижений граждан, предусмотренного Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [16, с. 184]. Как отмечает А. А. Затолокин, «такое положение дел, при котором субъектами правоприменения нивелируются различия между двумя разными составами административных правонарушений, допускаются административные усмотрения, чуждые фундаментальным основам административного права и процесса» [17, с. 81]. В частности, практике известны случаи переквалификации со ст. 6.3 КоАП РФ на ст. 20.6.1 КоАП РФ27.

В этом контексте особое внимание следует обратить на законодательство об административных правонарушениях г. Москвы. Так, рассматривая норму ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы, можно выделить следующие конструктивные элементы его состава. Объектом административного правонарушения выступают отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, предметом – требования нормативных правовых актов г. Москвы, направленные на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории г. Москвы. Соответственно, предмет административного правонарушения более конкретизирован применительно к регио- нальному законодательству. Объективная сторона правонарушения характеризуется деянием в форме действия либо бездействия и выражается в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП г. Москвы. Указанная норма сформулирована таким образом, что лицо подлежит административной ответственности по ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы, если его действия (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния и не влечет административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. Как отмечают А. В. Куракин и Д. В. Карпухин, «репрессивный потенциал» содержащихся в указанной норме предписаний заключается в том, что «позволяет привлечь граждан к административной ответственности за нарушение любых ограничений, которые установлены указами мэра Москвы в рамках режима повышенной готовности и “самоизоляции”» [18, с. 87]. Другого мнения придерживается О. В. Панкова, которая полагает, что нарушение гражданами предписаний, установленных указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ, полностью охватывается п. 2.3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» и в силу этого подпадает под действие ч. 2 ст. 6.3

КоАП РФ, а потому дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы не требует [19; 20]. Полагаем, что наличие «сетевой системы», обусловленной вертикальными и горизонтальными связями отраслевых норм [21, с. 121–122], означает, что фактическое основание административной ответственности применительно к сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в каждом конкретном случае зависит от того, на каком уровне происходит реализация положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – посредством предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей, решений Правительства РФ, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления или уполномоченных должностных лиц иных государственных органов. Субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы, являются граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица28. Субъективная сторона характеризуется умыслом либо неосторожностью.

Изучение состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.19 КоАП РФ, позволяет выделить следующие его конструктивные элементы. Во-первых, объектом правонарушения являются общественные отношения в области охраны общественной безопасности, предметом – правила особого режима в ЗАТО, которые регламентированы Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», постановлени- ем Правительства РФ от 26 июня 1998 г. № 65529. Соответственно, формулировка диспозиции ст. 20.19 КоАП РФ носит бланкетный характер, содержит отсылку на Закон о ЗАТО. В частности, ст. 3 Закона о ЗАТО определены меры, вводимые в связи с установлением особого режима безопасного функционирования организаций и объектов, порядок обеспечения такого режима, осуществления предпринимательской деятельности и иные особенности, а также ответственность граждан за нарушение особого режима безопасного функционирования организаций и объектов ЗАТО (п. 4). Таким образом, бланкетная норма, предусмотренная п. 4 ст. 3 Закона о ЗАТО, также содержит отсылку к специальному закону, а именно ст. 20.19 КоАП РФ.

Кроме того, отмечается расширение признаков объективной стороны нарушения особого режима в ЗАТО и уточнение диспозиции ст. 20.19 КоАП РФ. Так, в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. предлагается ввести ст. 39.12 «Нарушение особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании (ЗАТО), особого правового режима зоны с особыми условиями использования территорий вокруг объекта использования атомной энергии (зона безопасности)». Диспозиция указанной статьи предусматривает административную ответственность за въезд на территорию зоны безопасности и (или) пребывание на ней лиц и транспортных средств без разрешения (уведомления) организации, эксплуатирующей объект использования атомной энергии, вокруг которого установлена зона безопасности. Тем самым уточняется содержание объективной стороны состава административного правонарушения.

Представляется, что конкретизация в этой части избыточна, поскольку особый режим безопасного функционирования организаций и объектов в ЗАТО предполагает ограничения на въезд или постоянное проживание граждан на территории ЗАТО (п. 1 ст. 3 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»). Указание в диспозиции ст. 39.12 проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г. объекта атомной энергии, вокруг которого установлена зона безопасности, в качестве факультативного признака объективной стороны правонарушения (места), по нашему мнению, нецелесообразно, поскольку сужает сферу применения данной нормы.

Следует отметить, что название ст. 39.12 дополнено следующей формулировкой: «нарушение… особого правового режима зоны с особыми условиями использования территорий вокруг объекта использования атомной энергии (зона безопасности)». При этом Закон о ЗАТО не содержит положений, определяющих особый правовой режим закрытого административно-территориального образования. Напротив, законодатель указывает на особый режим безопасного функционирования организаций и объектов в ЗАТО. Порядок определения зоны безопасности с особым правовым режимом (далее – зона безопасности) объекта использования атомной энергии утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 749 (далее – Правила)30. При этом действие указанных Правил «не распространяется на объекты, расположенные в закрытых административно-территориальных образованиях» (п. 1). Следовательно, некорректно рассматривать в рамках диспозиции одной нормы сразу несколько правовых режимов, которые регламентируются отдельными законодательными актами.

Предлагаемое законодателем изменение санкции статьи за нарушение особого режима в ЗАТО, связанное с усилением административной ответственности, свидетельствует о некоторой неопределенности в данном вопросе. Как отмечает Н. А. Морозова, «на протяжении последних 10 лет прослеживается тенденция к значительному ужесточению законодательства об административных правонарушениях, что выражается… в установлении высоких размеров штрафов и чрезмерном увлечении безальтернативными санкциями» [22, с. 138]. На наш взгляд, предлагаемые в проекте КоАП РФ от 29 мая 2020 г. санкции за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 39.12, неадекватны степени общественной вредности данного деяния. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ меры юридической ответственности должны быть справедливыми, соразмерными, дифференцированными31, а меры административной ответственности, в частности – предполагать определенную усредненность оценки законодателем соответствующего деяния и его возможных неблагоприятных последствий (курсив наш – Д. Л., С. Х.)32. Двукратное увеличение верхней границы размера административного штрафа, предусмотренного ст. 39.12 проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г., по сравнению с действующей редакцией ст. 20.19 КоАП РФ, создает значительный потенциал для дискреции юрисдикционного органа и в целом соответствует «средней оценке» ответственности за нарушение САПР (от 3 тыс. до 10 тыс. руб.). Однако санкция за нарушение особого режима в ЗАТО является безальтернативной и, как представляется, может быть дополнена мерой ответственности в виде административного ареста сроком до тридцати суток. В связи с этим следует согласиться с представителями науки административного [22] и уголовного [23] права, которые негативно оценивают увеличение числа безальтернативных санкций в структуре закона.

Административные правонарушения, предусмотренные гл. 20 КоАП РФ, отнюдь не исчерпываются вышеперечисленными видами общественно вредных деяний. Рассматривая вопросы правового закрепления административной ответственности за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны (ст. 20.7 КоАП РФ33), следует уделить внимание конструкции указанного состава административного правонарушения и его соотношению с аналогичной нормой в проекте КоАП РФ от 29 мая 2022 г.

Представляется, что включение Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в содержание диспозиции нормы ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ положений, закрепляющих ответственность за невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, было вызвано «отсутствием норм административного воздействия за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны»34.

Объектом административного правонарушения выступают отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, предметом – требования и мероприятия в области гражданской обороны. Объективная сторона правонарушения характеризуется деянием в форме действия либо бездействия. Субъектами правонарушений как правило являются должностные лица, нарушающие правила эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны либо правила использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны35.

Необходимо отметить главную особенность названой статьи: ее диспозиция разделена на две части, исходя из наименования статьи36, при этом указание субъектов административного правонарушения отсутствует. Несмотря на четкое разграничение административной ответственности, формальную определенность ст. 20.7 КоАП РФ , применение ее положений нередко ставится под сомнение в юридической литературе. Так, ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ поглощается ч. 2 ст. 20.7 КоАП и попадает в перечень мероприятий по подготовке к опасностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Указание в ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ диспозиции опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, может показаться недостаточным, так как необходимо соблюдение всех требований и мероприятий в области гражданской обороны, которая охватывает систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ст. 1)37. В связи с этим следует поддержать предложение А. Г. Заворотного, А. В. Фирсова и А. В. Осипова о расширении объема ст. 20.7 КоАП РФ в части закрепления составов административных нарушений, связанных с невыполнением мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [13, с. 62–64].

В отличие от нормы ст. 20.7 КоАП РФ юридическая конструкция ст. 39.10 проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г. (далее – проекта КоАП РФ) предусматривает три квалифицированных состава административных правонарушений (чч. 3–5). Сравнительный анализ диспозиций чч. 1, 2 ст. 20.7 КоАП РФ и чч. 1, 2 ст. 39.10 проекта КоАП РФ позволяет сделать вывод об отсутствии: разграничения ответственности за невыполнение требований и невыполнение мероприятий в области гражданской обороны, конкретизации субъекта анализируемого правонарушения, в частности, организаций, органов местного самоуправления, органов государственной власти. При этом разграничивается ответственность субъектов, отнесенных к категории по гражданской обороне (чч. 1, 3 ст. 39.10), и субъектов, не относящихся к указанной категории (чч. 2, 4, 5 ст. 39.10). Изменениям подверглась и административно-правовая санкция ст. 39.10 проекта КоАП РФ в части двукратного увеличения размера административного штрафа за совершенное правонарушение. При этом санкция ст. 20.7 КоАП РФ в предыдущей редакции Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ38 предусматривала ответственность только для должностных лиц, которая была меньше в десятки раз по сравнению с санкцией действующей редакции указанной статьи.

Очевидно, что законодатель избирает субъектный подход к формулированию квалифицированных составов административных правонарушений, указывая в качестве участника организации (ч. 1),

Сибирское юридическое обозрение. органы государственной власти (ч. 5) и местного самоуправления (чч. 3, 4 ст. 39.10). Действующая редакция ст. 20.7 КоАП РФ не применяет указанный подход, что представляется корректным, поскольку влечет за собой дублирование положений административно-правовых норм , предусматривающих санкции за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны для различных субъектов, будучи отраженных в диспозиции данной нормы.

Кроме того, в диспозиции ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ содержится указание на объект защиты – население, материальные и культурные ценности на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Однако анализ понятия гражданская оборона, закрепленного в ст. 1 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»39, позволяет сделать вывод, что соответствующие мероприятия могут проводиться также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В этом контексте следует поддержать позицию Н. Ф. Поповой, которая относит к административным правонарушениям в области обороны невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [14]. Исходя из вышесказанного, представляется верным уточнить содержание диспозиции ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ, изложив ее в следующей редакции: « Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера ».

По мнению некоторых исследователей, ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ поглоща- ется ч. 2 указанной статьи и «попадает в перечень мероприятий по подготовке к опасностям, возникающим при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» [13, с. 64]. С данным тезисом можно согласиться лишь отчасти, так как мероприятия по ликвидации последствий, возникающих вследствие военных конфликтов, могут проводиться в рамках режима военного положения (подп. 6 п. 2 ст. 7, подп. 6 п. 2 ст. 9 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»). Представляется неверным относить деликт, связанный с невыполнением мероприятий в области гражданской обороны, к правонарушению, предусмотренному ст. 20.5.1 КоАП РФ, ввиду несоответствия предмета, субъектов административных правонарушений и технико-юридической специфики изложения соответствующих правовых норм с точки зрения диспозиции и санкции. Вместе с тем специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны являются общими требованиями и не входят в систему соответствующих мероприятий по гражданской обороне. С учетом этого полагаем, что разграничение ответственности, предусмотренной чч. 1, 2 ст. 20.7 КоАП РФ, обусловлено необходимостью четкой терминологической характеристики понятия «гражданская оборона», способствует конкретизации его смыслового содержания как совокупности мероприятий по гражданской обороне и требований в области гражданской обороны.

Несмотря на то что гл. 20 КоАП РФ затрагивает отношения в сфере общественной безопасности и правопорядка, объектом противоправных действий являются общественные отношения в сфере противодействия экстремистской деятельности. Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ, могут составлять различные действия, выражающиеся в изготовлении, воспроизведении (ч. 3), публичном выставлении, показе, вывешивании, изображении нацистской атрибутики и символики, сходных с ними до степени смешения, а также иные действия, делающие рассматриваемые атрибутику и символику доступными для восприятия других лиц, в том числе путем публикации в средствах массовой информации40. Субъектами административного правонарушения являются граждане, должностные лица, юридические лица. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, поскольку факультативным признаком, имеющим составообразующее значение, является цель – пропаганда нацистской атрибутики и символики. Соответственно, отсутствие указанного признака субъектной стороны влечет за собой возможность переквалификации деяния, например, по ст. 20.29 КоАП РФ.

Анализируя ст. 39.5 проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г., необходимо отметить, что законодатель отказался от дифференцированного подхода к конструированию состава административного правонарушения, что представляется неправильным ввиду следующего. С одной стороны, применение уголовно-правовой методологии в вопросе разграничения ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), изготовление или сбыт таких предметов (объектов) (ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ) имеет практическую значимость, поскольку квалифицированный состав административного правонарушения связан с распространением экстремистских материалов, тем самым, подчеркивается повышенная степень его опасности. При этом в случае внесения указанных предметов (объектов) в Федеральный список экстремистских материалов деяние подлежит квалификации по ст. 20.29 КоАП РФ41 либо по ст. 20.3.1 КоАП РФ – в случае наличия положительных комментариев к экстремистскому материалу, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [24].

С другой стороны, установление одинаковой ответственности за административные правонарушения, имеющие различное юридическое содержание объективной стороны, некорректно, поскольку характер совершенного административного правонарушения имеет важное значение в вопросе индивидуализации ответственности, а значит необходимо предусмотреть возможность для применения основного либо квалифицированного состава административного правонарушения. Вместе с тем в научной литературе высказываются различные точки зрения по данному вопросу. Н. Ф. Кузнецова отмечает, что административной и дисциплинарной ответственности за распространение такой атрибутики было бы достаточно42. По мнению П. В. Пошелова, «демонстрация нацистской (либо иной запрещенной) атрибутики либо символики в определенной обстановке должна образовывать не состав административного правонарушения, а состав преступления» [24, c. 57]. Однако приведенные автором примеры не позволяют с высокой степенью вероятности утверждать о необходимости криминализации указанного деяния. Кроме того, при коллизии соответствующих норм административного и уголовного права налицо несоответствие объекта родового посягательства, направленности умысла лица, распространяющего экстремистские материалы [25]. Полагаем, что изготовление нацистской атрибутики или символики для их последующего распространения охватывается нормой ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ и не влечет уголовной ответственности, поскольку лицо подлежит ответственности за приготовление только к тяжким и особо тяжким преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК РФ).

С точки зрения ответственности за нарушение правового режима контртеррористической операции, можно выделить следующие особенности законодательного конструирования нормы ст. 20.27 КоАП РФ. Объектом административного правонарушения выступают отношения в области обеспечения общественной безопасности. На первый взгляд может показаться, что предмет правонарушения составляет правовой режим контртеррористической операции, однако нарушение его отдельных положений составляет содержание объективной стороны правонарушения, которая характеризуется деянием в форме действия либо бездействия. Исключением является состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.27 КоАП РФ, объективная сторона которого «выражается в нарушении условий освещения контртеррористической операции, установленных законодательством о средствах массовой информации»43. Субъектами правонарушения выступают граждане, должностные лица и юридические лица (чч. 1, 3–4), а по ч. 4 ст. 20.27 КоАП РФ – только граждане. Субъективная сторона характеризуется умыслом либо неосторожностью.

Положения ст. 39.14 проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г. в целом не вносят существенные коррективы в содержание ст. 20.27 КоАП РФ, за исключением субъекта, который обезличен в рамках диспозиции ч. 1 указанной статьи как «должностное лицо, обеспечивающее правовой режим контртеррористической операции». К числу субъектов административной ответственности также отнесены предприниматели (ч. 3), а санкция ст. 39.14 дополнена положением, предусматривающем назначение административного наказания в виде предупреждения, что представляется нецелесообразным ввиду следующего.

В научной литературе состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.27 КоАП РФ, «характеризуется большей общественной опасностью» [26, с. 28]. Вместе с тем санкция ч. 2 ст. 20.27 КоАП РФ не соответствует характеру административного правонарушения, поскольку, например, ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти тыс. руб. На эту закономерность обращают свое внимание и другие исследователи [11]. Кроме того, в более ранней редакции от 20 декабря 2017 г. диапазон размера исчисляемого штрафа по ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ составлял от 70 тыс. до 200 тыс. руб. Чем было вызвано такое краткое уменьшение размера штрафа? Официальный интернет-портал правовой информации на этот вопрос не дает ответа, так как соответствующий законопроект принятого Федерального закона от 14 апреля 2023 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»44, размещенный в Государственной автоматизированной системе «Законотворчество», не относится к анализируемому составу административного правонарушения и был отклонен

Государственной Думой ФС РФ в первом чтении43.

Подводя итог, следует согласиться с мнением Н. А. Морозовой относительного того, что необходимо «пересмотреть размер санкций (штрафов) за нарушение правил “чрезвычайного законодательства”… в сторону их ужесточения, чтобы соблюсти правило пропорциональности наказания тяжести совершенного деяния» [10]. На наш взгляд, система административных наказаний за нарушение экстраординарных (особых) правовых режимов подлежит и качественному параметрированию, с точки зрения установления тех видов административных наказаний, которые будут соответствовать строгости таких санкций для всех делинквентов.

Заключение

Проведенный сравнительный анализ положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и его проекта, разработанного и опубликованного Минюстом России 29 мая 2020 г., в части закрепления ответственности за нарушение экстраординарных (особых) правовых режимов позволяет сформулировать следующие выводы.

-

1. Различие методологических подходов к определению экстраординарных (особых) правовых режимов свидетельствует о необходимости выработки единой концепции их понимания, обеспечения согласованности применения федерального и регионального чрезвычайного законодательства. Представляется, что к экстраординарным (особым) правовым режимам относятся режимы военного, чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, правовые режимы противодействия терроризму, экстремистской деятельно-

- сти, закрытого административно-территориального образования. Указанные правовые режимы имеют соответствующее нормативное закрепление на уровне федерального законодательства и обеспечиваются целым набором административно-правовых средств, включая положения, устанавливающие обстоятельства (основания), порядок и условия введения САПР (в том числе привлечение специальных сил и средств), особые полномочия органов публичной администрации и их правовое положение (ограничения и запреты), гарантии и ответственность за нарушение требований САПР.

-

2. Многие нормы КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за нарушение экстраординарных (особых) правовых режимов, сформулированы по бланкетному типу, отсылая к регулятивному законодательству, которое не содержит положений, указывающих на порядок их применения. В юридической литературе блан-кетность рассматривается с разных позиций, и встречаются различные подходы к трактовке данного понятия [26, с. 15; 27, с. 61; 28, с. 181, 29, с. 51; 30, с. 184]. Так, по мнению О. М. Попович, бланкетность диспозиции статей административно-деликтного законодательства необходима постольку, поскольку позволяет избежать излишнего их увеличения, а также повторного «переписывания» соответствующих положений КоАП РФ [30, с. 184]. Изучение статей гл. 20 КоАП РФ, а также соответствующих норм проекта КоАП РФ от 29 мая 2020 г. показывает, что в указанных нормах допустимо воспроизведение положений федеральных конституционных и федеральных законов, подзаконных нормативных актов, в частности общих терминов, понятий, дефиниций и формулировок в той мере,

45 Пояснительная записка к законопроекту // Законопроект № 343502-8. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. URL: (дата обращения: 20.02.2024).

-

3. Бессистемность и рассогласованность изменений, вносимых в законодательство об административных правонарушениях, нередко приводит к коллизии и несоответствию отдельных статей КоАП РФ и их положений. С этим тезисом соглашается большинство юристов, но часть исследователей в качестве причин возникновения многочисленных коллизий называют неоднородность правового регулирования или множественность нормативных актов, регламентирующих общественные отношения в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

в которой это необходимо для эффективности реализации экстраординарных (особых) правовых режимов, но и правового механизма, который обеспечивает четкость и полноту регулирования ответственности за их нарушение. Применительно к составу административного правонарушения Конституционный Суд РФ подчеркнул, что использование бланкетных конструкций обеспечивает целостность общей системы правового регулирования посредством обращения к правилам, установленным «регулятивными законодательными и подзаконными актами»46.

Полагаем, что выявленные противоречия и несоответствия норм административно-деликтного права могут быть устранены путем внесения уточнений в формулировку диспозиций в части формулировки объективных признаков правонарушения, а также дополнении санкций статей, помещенных в гл. 20 КоАП РФ. Трудно согласиться с утверждением, что критерием определения строгости санкций должен быть избран вид административного наказания, но не его размер [31, с. 9]. Безусловно, размер кон- кретного вида наказания не может рассматриваться как единственный признак (параметр) административных деликтов в области САПР. Однако необходим системный подход к определению мер ответственности за совершенные административные правонарушения, основанный на качественном и количественном соответствии строгости административного наказания нарушению требований экстраординарных (особых) правовых режимов. Содержательная характеристика строгости административного наказания, как верно подчеркивает Д. С. Андреев, заключается в единстве его качественной и количественной составляющих и «создает основу для сопоставления и определения строгости административных наказаний различных видов и размеров» [32, с. 218–219]. Приведенный пример со ст. 20.6.1 КоАП РФ и ее коллизионное пересечение со ст. 6.3 КоАП РФ, а также актами регионального нормотворчества, например, ст. 3.18.1 КоАП Москвы являются лишь одним из проявлений «сетевой системы», обусловленной горизонтальными и вертикальными связями между различными отраслевыми нормами. С нашей точки зрения, для уменьшения правовой «энтропии» в условиях рассогласованности положений подзаконных нормативных актов, устанавливающих порядок реализации экстраординарных (особых) правовых режимов, следует применять комплексный подход к проработке норм действующего административно-деликтного законодательства, в частности содержания положений гл. 20 КоАП РФ.

Кроме того, представляется возможным разработать методические рекомендации по обеспечению производства по делу об административном правонарушении (по аналогии с порядком привлечения к административной ответственности должностными лицами ФССП России47) для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, специально уполномоченных на решение задач в области безопасности, внутренних дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществля- ющих контртеррористическую операцию. Между тем в рамках настоящей статьи мы не ставим себе задачу разрешить сложные и многоаспектные вопросы системы подведомственности дел об административных правонарушениях, связанных с реализацией экстраординарных (особых) правовых режимов деятельности публичной администрации.

Список литературы О некоторых современных тенденциях развития института административной ответственности (на примере экстраординарных (особых) правовых режимов)

- Гессен В. М. Исключительное положение. Классика конституционного и административного права. Харьков, 2004. 418 с.

- Зырянов С. М. Экстраординарные (специальные) административно-правовые режимы: понятие и обоснование необходимости введения // Журнал российского права. 2016. № 4 (232). С. 72-81. DOI: https://doi. о^10.12737/18690

- Ноздрачев А. Ф. Современное содержание понятия «административно-правовой режим» // Журнал российского права. 2017. № 2 (242). С. 98-110. DOI: https://doi.org/10.12737/24119

- Пчелинцев С. В. Проблемы реализации положений Конституции РФ об особых правовых режимах в федеральном законодательстве // Журнал российского права. 2003. № 11 (83). С. 131-145.

- Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / ред. Л. А. Плеханова. М.: Юрид. лит., 1989. 288 с.

- Румянцев Н. В. Специальные административно-правовые режимы деятельности органов внутренних дел в современных условиях: моногр. М.: Юнити-Дана, 2012. 167 с.

- Старостин С. А. Чрезвычайные административно-правовые режимы: моногр. М.: Проспект, 2022. 112 с.

- Ремизов П. В. Дефекты законодательства об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. Т. 6, № 5-2. С. 43-45.

- Керамова С. Н., Абдуллаев М. М. Вопросы правового регулирования административно-правовых режимов в России // Закон и право. 2019. № 2. С. 180-182. DOI: https://doi.org/10.24411/2073-3313-2019-10088

- Морозова Н. А. Административная ответственность как элемент особого правового режима // Административное право и процесс. 2017. № 10. С. 28-31.

- Попугаев Ю. И. О необходимости дифференциации размеров административных и аналогичных уголовных наказаний с учетом степени общественной опасности деяний // Административное право и процесс. 2014. № 2. С. 43-46.

- Полякова Н. В. Особенности административной ответственности за нарушения в области обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2016. № 1-2 (5). С. 315-317.

- Заворотный А. Г., Фирсов А. В., Осипов А. В. Особенности административных нарушений за несоблюдение требований и мероприятий в области гражданской обороны // Безопасность бизнеса. 2020. № 5. С. 59-64.

- Попова Н. Ф. Административная ответственность за совершение правонарушений в области обороны // Актуальные проблемы административной ответственности: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 16 мая 2014 г.) / отв. ред. Ю. П. Соловей. Омск: Омская юридическая академия, 2014. С. 102-110.

- Ефремова М. А., Шутова А. А., Никифорова А. А. Трансформация российского административного и уголовного законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 3 (94). С. 232-248. DOI: https://doi. org/10.24411/2312-3184-2020-10072

- Василенко Г. Н., Лобанова И. К. Административно-деликтное законодательство в условиях обеспечения режима повышенной готовности // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 5. С. 182187. DOI: https://doi.org/10.24411/2073-0454-2020-10287

- Затолокин А. А. Административно-правовые меры как механизм сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции // Общество и право. 2020. № 3 (73). С. 79-83.

- Куракин А. В., Карпухин Д. В. Проблемы определения субъектов административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях, структурированных в КоАП РФ и Кодексе города Москвы об административных правонарушениях в период пандемии коронавируса // Современное право. 2020. № 12. С. 80-87. DOI: https://doi.org/10.25799/NI.2020.25.99.006

- Панкова О. В. Вопросы разграничения административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.3, ст. 20.6.1 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП Москвы, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (часть 1) // Административное право и процесс. 2020. № 7. С. 67-72. DOI: https://doi.org/10.18572/2071-1166-2020-7-67-72

- Панкова О. В. Вопросы разграничения административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.3, ст. 20.6.1 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП Москвы, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (часть 2) // Административное право и процесс. 2020. № 11. С. 67-69. DOI: https://doi.org/10.18572/2071-1166-2020-11-67-69

- Зырянов С. М. Проблемы конструирования составов административных правонарушений в статьях Особенной части КоАП РФ // Журнал российского права. 2020. № 8. С. 105-126. DOI: https://doi.org/10.12737/ jrl.2020.098

- Морозова Н. А. Безальтернативные административные санкции // Журнал российского права. 2019. № 3 (267). С. 129-138. DOI: https://doi.org/10.12737/art_2019_3_11

- Кулешов Ю. И. Проблемы оптимизации уголовно-правовой политики в сфере борьбы с преступлениями против правосудия // Юридический мир. 2014. № 8. С. 26-32.

- Пошелов П. В. Особенности правоприменения по делам о правонарушениях экстремистской направленности // Административное право и процесс. 2021. № 12. С. 54-57. DOI: https://doi.org/10.18572/2071-1166-2021-12-54-57

- Бешукова З. М. К вопросу о криминализации массового распространения экстремистских материалов: некоторые дискуссионные аспекты // Административное и муниципальное право. 2016. № 8 (104). С. 649-657. DOI: https://doi.org/10.7256/1999-2807.2016.8.19823

- Винницкий А. В. Административная ответственность арбитражных управляющих: динамика и практика применения новых норм КоАП РФ // Административное и муниципальное право. 2017. № 12. С. 11-25. DOI: https://doi.org/10.7256/2454-0595.2017.12.24877

- Макарейко Н. В. Бланкетные нормы законодательства об административных правонарушениях // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 2. С. 59-64. DOI: https://doi.org/10.24412/1608-8794-2022-2-59-64

- Макарейко Н. В. Влияние постановлений Конституционного Суда РФ на реформирование института административной ответственности // Социально-политические науки. 2019. № 2. С. 178-183.

- Пискунов С. А. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность: виды, особенности и нормативно-правовые аспекты // Российский следователь. 2014. № 15. С. 49-53.

- Попович О. М. К вопросу об объективных признаках административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 1. С. 181-184. DOI: https://doi.org/10.24411/2073-0454-2020-10039

- Князева И. Н. О некоторых проблемах назначения административных наказаний // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 1 (2). С. 7-10.

- Андреев Д. С. Строгость административного наказания // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 2 (33). С. 217-232.