О необходимости учета фактора миграции населения при эпидемиологических исследованиях

Автор: Писарева Л.Ф., Бояркина А.П.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (13), 2005 года.

Бесплатный доступ

Проведенные исследования в районах Крайнего Севера (Норильский промышленный комплекс) и региона Сибири и Дальнего Востока в период с 1980 по 2000 г. на достаточно большом исходном материале показали, что при онкоэпидемиологических разработках необходимо учитывать фактор миграции, который оказывает существенное влияние на уровни онкологической заболеваемости как за счет сопутствующих негативных обстоятельств, связанных с переездами, так и за счет изменения численности и состава населения.

Короткий адрес: https://sciup.org/14054193

IDR: 14054193

Текст научной статьи О необходимости учета фактора миграции населения при эпидемиологических исследованиях

Проведенные исследования в районах Крайнего Севера (Норильский промышленный комплекс) и региона Сибири и Дальнего Востока в период с 1980 по 2000 г. на достаточно большом исходном материале показали, что при онкоэпидеми-ологических разработках необходимо учитывать фактор миграции, который оказывает существенное влияние на уровни онкологической заболеваемости как за счет сопутствующих негативных обстоятельств, связанных с переездами, так и за счет изменения численности и состава населения.

CANCER INCIDENCE AMONG URBAN AND RURAL POPULATION OF SIBERIA AND RUSSION FAR EAST L.F. Pisareva, A.P. Boyarkina

Cancer Research Institute, Tomsk

The cancer incidence as a whole and the incidence of esophageal cancer, gastric cancer, rectal cancer, lung cancer, uterine cervix cancer and hemoblastosis among urban and rural population of Siberia and Russian Far East has been studied. There have been obtained data on cancer incidence depending on regions (the period between 1984 and 1988) and time intervals (1976-1988). Differences in cancer incidence between urban and rural populations have been found.

Регулярные крупномасштабные онкоэпиде-миологические исследования в регионе Сибири и Дальнего Востока начали проводиться с 1980 г. на базе НИИ онкологии, став одним из его ведущих научных направлений. Идеологом и создателем этого направления явился академик РАМН Н.В. Васильев. Для проведения этих исследований регион Сибири и Дальнего Востока является благодатным полем, так как он занимает обширную территорию Евразийского континента и обладает большим разнообразием климатических, биогеохимических, экологических условий с уникальной демографической обстановкой. Промышленное освоение этого региона вызвало мощную миграционную подвижность — более 2 млн человек в год [2]. Миграционные же процессы изменяют не только численность, уровень и характер воспроизводства населения, но и его возрастно-половой состав, что является важным компонентом демографической ситуации, учет которой совершенно необходим при разработках подобного рода, так как своеобразно отражается на показателях онкологической заболеваемости, принятых при эпидемиологических исследованиях.

Впервые вопрос о необходимости учета фактора миграции при эпидемиологических ис- следованиях был поставлен Н.В. Васильевым и его сотрудниками в конце 70-х гг. прошлого столетия при исследовании онкологической заболеваемости населения Заполярья, в частности Норильского промышленного района (НПР). В этих районах сосредоточено большое количество природных богатств: цветных металлов, апатитов, угля, алмазов и др., в результате чего регион стал местом интенсивного освоения, что потребовало вовлечения в производственную сферу дополнительных трудовых ресурсов. Этим был обусловлен и высокий темп миграционных процессов, приводящий к омоложению контингента.

По данным Н.С. Ягья [11], для мигрантов, прибывших в районы Крайнего Севера, характерна повышенная заболеваемость по сравнению с населением районов выхода, по большинству классов болезней, что связано с влиянием экстремальных факторов при межзональном перемещении в условиях медико-географической контрастности районов выхода и вселения. Это приводит к дизадаптации, нарушению резистентности организма, которые играют важную роль в обеспечении противоопухолевой защиты, и есть основания полагать, что длительный стресс, который регистрируется у мигран- тов, может отразиться в дальнейшем на онкологической заболеваемости этих контингентов населения [3, 7].

Действительно, возрастная структура населения Заполярья на период исследования существенно отличалась от существующих в ту пору стандартов (СССР - 1979 г., мировой, европейский). Характерной ее чертой являлось преобладание молодых возрастов. Показатели в возрастных группах до 50 лет превышали стандарты, а в 50 лет и старше были, напротив, ниже в 2—11 раз. При этом в составе населения преобладали мужчины.

Шел активный миграционный обмен Норильского промышленного района с Центральной Россией (54 %), Украиной, Белоруссией, Молдавией (27 %), Восточной Сибирью (10,8 %). В механическом движении населения отмечен период, когда отток населения значительно превышал его приток (1954—1963 гг.). С 1979 г. стабильно установилось отрицательное сальдо миграции, увеличивающееся с каждым годом.

Изучение онкологической заболеваемости и смертности населения эпидемиологическими методами осуществлялось на основании первичных материалов: отчетов о заболеваемости (форма 61-ж), вкладышей (форма 6), экстренных извещений на вновь выявленных больных (форма 281), амбулаторных карт (форма 25), контрольных карт диспансеризации больных (форма 30), документов ЗАГСа (записи актов о смерти) и др.

Особое внимание в этих исследованиях уделялось онкологической заболеваемости мигрантов. Для этого было сформировано три группы:

-

1. Бывшие жители городов Норильска, Мур манска, Магадана, Ханты-Мансийска, Тюменс кой области, переехавшие на жительство в го рода европейской территории СССР в 1964— 1978 гг. Эта группа включает 2291 жителя, про живающего в С.-Петербурге, Иванове, Смолен ске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Струнине Владимирской области.

-

2. Лица, выехавшие из Норильска в другие регионы в 1982—1987 гг. Группа включает 3092 человека.

-

3. В группу из 3282 человек вошли онколо гические больные, проживающие в южных рай онах Красноярского края. Среди них выявлена доля лиц, бывших жителей Норильска и других районов Крайнего Севера, заболевших после переезда.

Первая группа сформирована в результате экспедиционных выездов , две другие — по данным адресного бюро Норильска и запросов в онкологические диспансеры.

Результаты этих исследований изложены в заключительном отчете [6], опубликованы в «Вестнике РАМН» [4], автореферате диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук Л.Ф. Писаревой [8] и коротко сводятся к следующему.

На здоровье приехавших в районы Заполярья отражается сложный процесс адаптации к непривычным для них природно-климатическим и социальным условиям мест вселения. Для выявления адаптационного синдрома в онколо-

О необходимости учета фактора миграции населения при эпидемиологических исследованиях ---------------------------------------------------- 49

гической заболеваемости мигрантов проведено изучение популяций с различным стажем проживания в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Обнаружено, что заболеваемость старожилов (северный стаж более 9 лет) выше, чем мигрантов (до 9 лет). Максимум заболеваемости приходится, прежде всего, на группу лиц с относительно малым стажем пребывания на Севере (первые 5 лет).

Средний возраст заболевших мигрантов на 10,9 года у мужчин и на 7,2 года у женщин меньше, чем у старожилов. С увеличением возраста на момент прибытия в НПР снижается период до выявления злокачественных опухолей: у мужчин, прибывших в 40—49 лет, по сравнению с 20-29-летними — на 13,6 года, у женщин такого же возраста — на 8,1 года.

Все это свидетельствует о связи онкологической заболеваемости с этапностью адаптационного процесса. Малый срок пребывания на Севере согласно классификации В.П. Авцына с соавт. [1] соответствует адаптационному напряжению и стабилизации функций в непривычных экстремальных условиях, т.е. «первой зоне риска», когда происходит повышение общей заболеваемости и трудопотерь. Это, скорее всего, связано с существенным нарушением эндокринной регуляции состояния метаболизма, неспецифической резистентностью, что и снижает уровень противоопухолевой защиты и способствует в дальнейшем развитию ряда форм злокачественных новообразоваршй и в первую очередь гормонозависимых опухолей.

Высокий уровень заболеваемости раком легкого во «второй зоне риска» (10—15 лет северного стажа), вероятно , связан не столько с синдромом адаптационного напряжения, сколько с экспозицией к техногенному загрязнению окружающей среды и активному потреблению алкоголя и табака, что на Севере выражено достаточно ярко . А высокий уровень опухолей желудочно-кишечного тракта у старожилов по сравнению с мигрантами логично связать с особенностями питания жителей НПР.

Эту особенность онкологической заболеваемости и смертности населения Севера можно объяснить ремигрированием заболевшего населения в более комфортные для проживания места, а также вообще ограниченным сроком их проживания в указанных условиях. И действительно, среди ремигрантов из НПР в европейскую часть РФ выявлено 178 больных злокачественными новообразованиями, при этом онкологическая заболеваемость среди них встречалась в 2 раза у мужчин и на 31,1 % у женщин чаще, чем среди мигрантов вообще. Все это говорит о том, что на показатели онкологичес-

Таблица 1

Онкологическая смертность населения Норильского промышленного района среди мигрантов и старожилов за 1970-1989 гг.

|

(стандартизованные показатели, на 100 тыс. населения) |

||||

|

Локализация |

Мигранты |

Старо жилы |

||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Все |

17,9 |

19,8 |

41,4 |

25,4 |

|

Пищевод |

03 |

0,1 |

1,6 |

0,4 |

|

Желудок |

43 |

4,8 |

7,8 |

43 |

|

Толстая кишка |

03 |

13 |

13 |

13 |

|

Прямая кишка |

03 |

0,8 |

13 |

0,8 |

|

Печень |

03 |

03 |

13 |

03 |

|

Поджелудочная железа |

0,4 |

0,4 |

1,6 |

03 |

|

Трахеи, бронхи, легкое |

53 |

0,8 |

13,8 |

13 |

|

Молочная железа |

43 |

7,7 |

||

|

Шейка матки |

1.7 |

2,1 |

||

|

Гемобластозы |

23 |

13 |

3,1 |

1,7 |

кой заболеваемости и смертности населения районов Заполярья оказывают искажающее влияние мощные миграционные процессы.

Миграцию как фактор риска в онкологической заболеваемости населения необходимо учитывать и при эпидемиологических разработках в регионе Сибири и Дальнего Востока, так как использование существующих методов оценки онкологической ситуации позволит получить лишь приблизительную характеристику сложившейся ситуации. Поэтому работы по изучению влияния миграционных потоков на онкологическую заболеваемость были расширены и продолжены в рамках региона Сибири и Дальнего Востока.

Именно этот регион, включающий и сибирское Заполярье, является полигоном для исключительно мощных потоков миграции и ремиграции. По оценкам СО РАМН, для того, чтобы сформировать новый город с постоянным населением около 50 тыс. человек, требуется 20 лет. За это время через такой пункт успевают промигрировать около 700 тыс. человек. В Сибири и на Дальнем Востоке число таких мест измеряется десятками [4]. И это не может не оказывать серьезного влияния не только на интенсивность онкологической заболеваемости, связанной с адаптационными процессами, но и на медико-статистические показатели и в регионе, и в стране в целом.

Начало крупномасштабных исследований по влиянию миграционных процессов на онкологическую заболеваемость населения региона Сибири и Дальнего Востока, также по инициативе Н.В. Васильева, относится к началу 80-х годов ушедшего столетия. При этом, учитывая различие миграционных свойств населения, проживающего в условиях города и села, когорты городского и сельского населения рассматривались раздельно.

Первый этап этой работы состоял в изучении миграционной обстановки в отдельных территориях региона Сибири и Дальнего Востока по данным вычислительного центра МЗ РФ за период 1981—1990 гг., а именно показателей прибытий, выбытий, чистой и валовой миграции [5, 9], и исследовании их динамики за рассматриваемый период. На основании этих материалов была проведена стратификация изучаемой совокупности территорий раздельно для городского и сельского населения, на четыре однородных относительно миграционных процессов типа:

I — увеличивающийся с годами миграционный прирост. Этим свойством обладает все (городское и сельское) население Новосибирской, Омской областей и Приморского края, только городское население Сахалинской области и только сельское — Иркутской области, Алтайского и Красноярского краев;

II — умеренное падение миграционного прироста или его стабильность — все население Амурской и Читинской областей, городское население Алтайского края и Иркутской облас ти, сельское — Кемеровской области, респуб лик Бурятия и Саха (Якутия);

-

III - отрицательный прирост - все населе ние Томской, Камчатской областей и Хабаров ского края, городское — Кемеровской области, Красноярского края и Республики Тыва, сельс кое — Тюменской и Сахалинской областей;

-

IV — «обвальное» сокращение миграцион ного прироста — все население Магаданской области, городское — Тюменской области, рес публик Бурятия и Саха (Якутия), сельское — Рес публики Тыва,

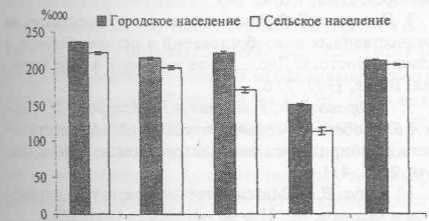

Вторым этапом работы явилось выявление зависимости онкологической заболеваемости населения от его миграционных особенностей. Лдя этого были проведены расчеты интенсивных показателей онкологической заболеваемости косвенным методом с использованием распределения Пуассона [10] для каждого из перечисленных выше типов миграции (рис. 1).

Как видно из рис. 1, уровни онкологической заболеваемости зависят от типа миграции населения. Самые высокие как у городского, так и сельского населения (выше регионального на 11,3 % в первом случае и 7,8 % — во втором, причем на статистически значимом уровне) отмечены при I типе миграции, т.е. когда миграционный прирост положительный. Основной

1 П Ш IV Регион

Рис. 1. Онкологическая заболеваемость населения территорий Сибири и Дальнего Востока с различным типом (Т—IV) ми1рании (интенсивные показатели на 100 тыс. населения)

причиной этого могут быть стрессы и адаптационные сдвиги при контрастной смене окружающей среды.

II тип миграции — умеренного падения, тем более стабильного ее уровня, оказывает отно сительно слабое воздействие на уровень онко логической заболеваемости, который практи чески не отличается от регионального.

III тип миграции с отрицательным сальдо оказывает различное воздействие на уровень онкологической заболеваемости городского и сельского населения. Так, у городского населе ния он на 5,3 % выше регионального уровня. Здесь, по-видимому, играют свою роль три фактора, повышающие заболеваемость: небла гоприятная экологическая ситуация городов, стрессы и адаптационные процессы, характерные для мигрантов вообще, и снижающие — за счет ремиграции онкологических больных. У сельс кого населения, где заболеваемость на 16,2 % ниже региональной, последнее обстоятельство играет более важную роль.

Процесс ремиграции населения при IV обвальном типе миграции наиболее ощутимо сказывается на показателях онкологической заболеваемости населения как городского, где он ниже регионального на 28,4 %, так и сельского — на 44,3 %.

Таким образом, означенными исследованиями показано, что фактор миграции населения

Таблица 2

Онкологическая заболеваемость населения территорий Сибири и Дальнего Востока с различным типом миграции (интенсивные показатели ИП, на 100 тыс. населения и их доверительные интервалы ДИ)

Проблема миграции продолжает оставаться актуальной и в современных условиях, так как миграция и ремиграция населения в регионе Сибири и Дальнего Востока приобретают новые оттенки и, следовательно, вносят свои коррективы и в показатели онкологической заболеваемости. Все это говорит о том, что при эпи- демиологических, в том числе онкоэпидемио-логических, исследованиях для получения адекватных оценок показателей заболеваемости в местах активно мигрирующего населения этот фактор необходимо учитывать.