О новом подходе к организации деятельности экипажа российской орбитальной станции

Автор: Калери А.Ю., Жаркова Т.Н.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (48), 2025 года.

Бесплатный доступ

Одной из стратегических целей российской пилотируемой космонавтики является повышение эффективности пребывания человека на низкой околоземной орбите и расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности. Российская орбитальная станция создаётся как станция нового поколения и должна обеспечить национальные интересы Российской Федерации в области пилотируемой космической деятельности, развития отечественной науки и экономики путём перехода к использованию низкой околоземной орбиты, создания технологического задела для межпланетных полётов и обеспечения нового качества жизни и работы человека в космосе. В статье рассматривается 60-летний опыт проведения научно-прикладных исследований во время работы экспедиций на орбитальных станциях и в автономных полётах космических кораблей, обсуждаются различные варианты организации исследовательской работы в полёте и оценивается необходимость привлечения специалистов в различных областях деятельности к выполнению целевых программ на борту станции. Для реализации такого подхода необходимы разработка целевой программы экспедиции, создание научной аппаратуры для космонавта-специалиста и рациональная организация работы экипажа, включая отбор и подготовку к полёту специалиста без отрыва его от основной деятельности.

Научно-прикладные исследования, целевые программы, целевые экспедиции, космонавты-испытатели, космонавты-исследователи, непрофессиональные космонавты, специалисты

Короткий адрес: https://sciup.org/143184197

IDR: 143184197 | УДК: 629.786.2:629.78.072

Текст научной статьи О новом подходе к организации деятельности экипажа российской орбитальной станции

За десятилетия, прошедшие со дня исторического полёта Ю.А. Гагарина, мы научились жить и работать в космосе. С 1989 г. обеспечено практически непрерывное присутствие человека на низкой околоземной орбите (НОО) сначала на советской/российской орбитальной станции (ОС) «Мир», а затем на Международной космической станции (МКС). В космосе построены модульные конструкции массой до 400 т, выполнено более трёхсот стыковок космических кораблей и модулей орбитальных станций, продолжительность полётов достигла одного года и более, на станциях выполняются научно-прикладные исследования (НПИ) широкого спектра, космонавты уверенно работают на внешней поверхности станции, выполняя монтажные и ремонтные работы различной степени сложности.

Орбитальный комплекс «Мир» отработал на орбите 15 лет и завершил свой полёт после начала постоянного пребывания экипажа на МКС.

Он стал первой многомодульной ОС, на которой работали 28 основных экспедиций и 26 экспедиций посещения. МКС создавалась с максимальным использованием опыта ОС «Мир» минимум на 15 лет полёта. В ноябре 2023 г. её первому модулю, функциональногрузовому блоку «Заря», исполнилось 25 лет. Все партнёры подтвердили намерение продлить её эксплуатацию до 2028–2030 гг. [1]. Началось создание идущей на смену МКС Российской орбитальной станции (РОС), работа на которой должна начаться в 2028 г. РОС создаётся как принципиально новая станция открытой архитектуры, летающая на приполярной орбите, с модулями увеличенного размера, высокой мощностью системы электропитания, высокоинформативной радиолинией «борт–Земля», с робототехническими средствами для работы как внутри станции, так и за её пределами. Станция может работать как в постоянно обитаемом, так и в посещаемом режимах. В период работы новой станции предстоит совершить переход от освоения НОО к её использованию. Для получения при целевом использовании РОС качественно новых результатов необходимо, опираясь на опыт всех предшествовавших полётов, по-новому организовать работу малочисленного экипажа на многоцелевой станции.

Приобретённый опыт

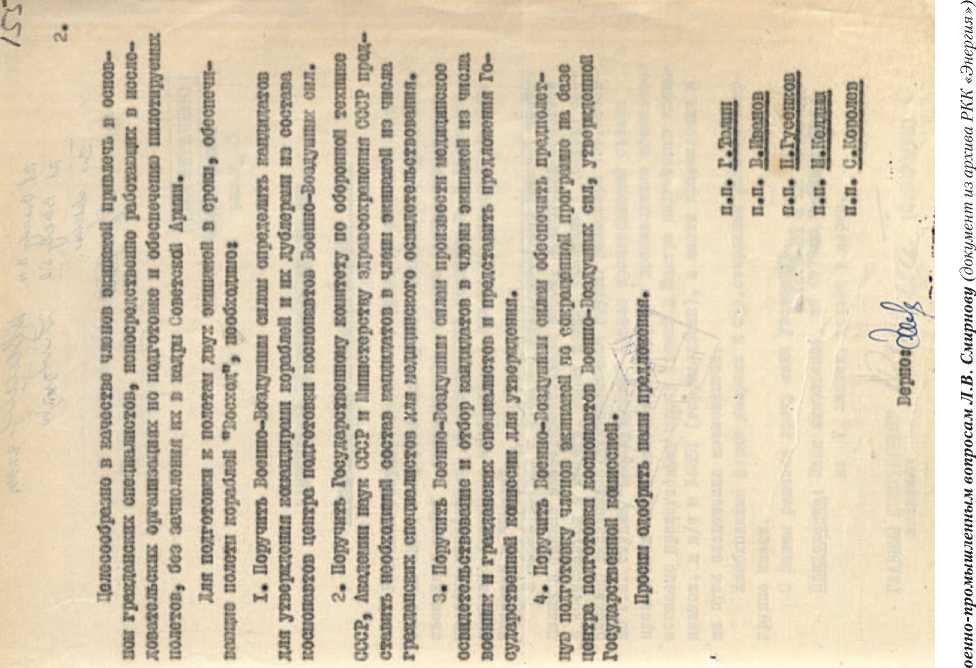

В полётах космических кораблей «Восток» был получен первый опыт пребывания и работы человека в космосе. Далее предстояли более сложные и продолжительные космические полёты. Задача повышения эффективности работы космонавтов на орбите начала решаться уже в полёте первого в мире многоместного космического корабля (КК) «Восход». Этот корабль создавался в считанные месяцы путём модернизации корабля «Восток», на которых к тому времени было успешно выполнено шесть пилотируемых полётов. Была решена сложная техническая задача — обеспечить полёт экипажа численностью три человека в корабле, создававшемся изначально для одного человека. 17 июня 1964 г. председатель комиссии Высшего совета народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам Л.В. Смирнов согласился с предложениями ведущих ведомств и Академии наук СССР о включении в состав экипажа:

-

• командира корабля — лётчика-космонавта;

-

• члена экипажа корабля — инженера или учёного, специализирующегося в области космической и ракетной техники;

-

• члена экипажа корабля — врача, специализирующегося по вопросам космической медицины и знакомого с вопросами медико-биологического обеспечения полётов.

В той же докладной записке предлагалось: «Целесообразно в качестве членов экипажей привлечь в основном гражданских специалистов, непосредственно работающих в исследовательских организациях по подготовке и обеспечению пилотируемых полётов, без зачисления их в кадры Советской Армии» (рис. 1).

Военно-воздушным силам (ВВС) поручалось обеспечить предполётную подготовку членов экипажей по сокращённой программе на базе Центра подготовки космонавтов ВВС.

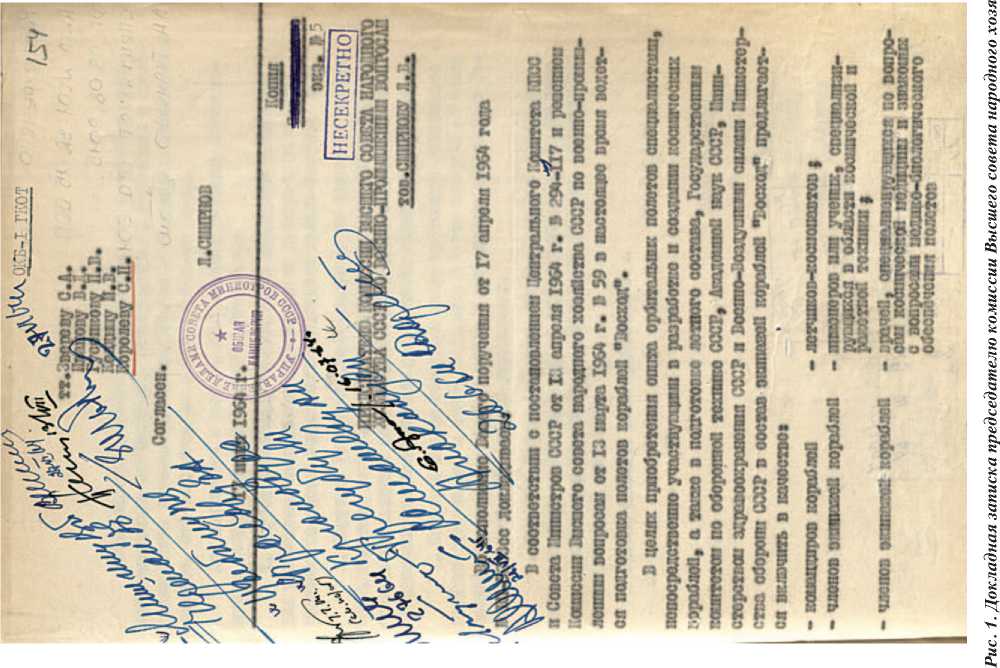

Военно-воздушные силы упорно сопротивлялись включению в состав экипажа гражданских специалистов и предлагали, как крайний вариант, сформировать экипаж КК «Восход» из трёх военных лётчиков, двое из которых имели квалификацию инженера и врача [2]. Несмотря на это, Госкомиссия утвердила экипаж в следующем составе (рис. 2):

-

• командир корабля — В.М. Комаров, лётчик-космонавт ВВС;

-

• космонавт – научный сотрудник — К.П. Феоктистов, ведущий проектант КК (и в дальнейшем — ОС), работавший в ОКБ-1;

-

• космонавт-врач — Б.Б. Егоров, сотрудник вновь созданного Института космической биологии и медицины Министерства здравоохранения СССР.

Полёт был успешно выполнен 12–13 октября 1964 г. и дал начало принципиально новому этапу освоения космического пространства — участию в космических полётах инженеров и учёных, специалистов различных направлений.

<0

Рис. 2. С.П. Королёв с экипажем космического корабля «Восход» — Б.Б. Егоровым, В.М. Комаровым и К.П. Феоктистовым — перед стартом [3]

Сергей Павлович Королёв дал такую оценку этому событию: «Отныне учёному доступны не только сухие цифры и записи приборов, фото-и телеметрические плёнки, показания датчиков. Нет, сейчас ему доступно своё, живое восприятие событий, чувство пережитого и виденного, ему предоставляется увлекательная возможность вести исследование так, как он этого пожелает, тут же анализировать полученные результаты и продвигаться далее. <…> Полётом отважного экипажа корабля «Восход» тт. В.М. Комарова, К.П. Феоктистова и Б.Б. Егорова открыта дорога в космос работникам науки, смелым исследователям и пытливым первооткрывателям» [4].

На смену кораблям «Восход» пришли КК «Союз» С 1971 г. автономные полёты кораблей «Союз» выполнялись крайне редко — трёхместный корабль стал транспортным средством для долговременных ОС «Салют». Кроме полётов по программе «Союз–Аполлон» были выполнены два автономных полёта специализированных кораблей «Союз» с исследовательскими задачами. В 1973 г. на борту корабля «Союз-13» космонавты П.И. Климук и В.В. Лебедев, работая с астрофизической обсерваторией «Орион-2», предоставили советским астрофизикам для дальнейшего исследования ультрафиолетовые спектральные снимки большого количества слабых звёзд [5]. В 1976 г. на борту корабля «Союз-22» космонавты В.Ф. Быковский и В.В. Аксёнов выполнили фотосъёмку территории СССР и ГДР многозональным космическим фотоаппаратом МКФ-6, проведя его лётные испытания [6]. В дальнейшем МКФ-6 успешно использовался на станциях «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Эти работы требовали высокого операторского мастерства космонавтов. Вся обработка полученных снимков проводилась учёными на Земле после окончания полётов. То есть научноисследовательская работа космонавтов в этих экспериментах была преимущественно исполнительской.

Экипажи первой долговременной ОС «Салют» состояли из трёх человек. В их состав были включены инженеры-испытатели Н.Н. Рукавишников и В.И. Пацаев — высококлассные специалисты в области приборостроения, электроники и вычислительной техники, выполнявшие в экипажах функциональные обязанности инженера-исследователя.

После гибели экипажа корабля «Союз-11» из-за разгерметизации спускаемого аппарата при возвращении на Землю по завершении длительного полёта на станции «Салют» численность экипажей кораблей «Союз», выполнявших транспортные операции для станций «Салют-3» – «Салют-6», сократили до двух человек, введя спасательные скафандры для членов экипажа и средства подачи газовой смеси в них. Поскольку для управления кораблём и обслуживания станции требовалось два человека, то технической возможности для включения в экипаж специалиста или космонавта-исследователя не было. Полёты выполнялись космонавтами-испытателями, по существу — космонавтами-универсалами.

Важный опыт был получен при реализации на станции «Салют-6» программы «Интеркосмос» — полётов международных экипажей с космонавтами из социалистических стран. Экспедиции посещения (ЭП), состоявшие из международных экипажей, работали на борту станции совместно с экипажами долговременных основных экспедиций (ЭО). Главной задачей ЭО в этот период было обслуживание станции, обеспечение работы экипажа ЭП и помощь ему. При такой организации работы драгоценное время краткосрочной ЭП не тратилось на расконсервацию станции в начале и её консервацию в конце полёта.

Экипажи ЭО оказывали помощь космонавтам ЭП в развёртывании научной аппаратуры и организации жизни и работы на борту станции [7]. Космонавты из социалистических стран были представлены исключительно военными лётчиками [8]. Программа полёта ЭП была очень напряжённой, и научно-исследовательская работа была исключительно исполнительской [7]. Подобная практика организации работы ЭП использовалась и в последующих полётах. Этот опыт может быть использован при организации на РОС целевых экспедиций во время работы на станции основной экспедиции.

Техническая возможность включения в экипаж космонавта-исследователя появилась с началом полётов корабля «Союз Т», численность экипажа которого вновь увеличили до трёх человек. Космонавт-исследователь принимал минимальное участие в управлении кораблём. В его обязанности входило обеспечение собственной жизнедеятельности, ведение связи с Землёй, выполнение указаний Центра управления полётами или командира корабля, пользование индивидуальным снаряжением и совместные действия с членами экипажа при возникновении аварийных ситуаций. Объём подготовки к выполнению таких функциональных обязанностей существенно меньше, чем для командира корабля и бортинженера, и можно выделить больше времени на подготовку к выполнению целевых задач на станции. А если космонавт-исследователь является специалистом в области целевых задач, которые ему предстоит выполнять, то задача его подготовки к полёту ещё более упрощается. При этом подготовка к полёту по специально составленной сокращённой программе не должна приводить к потере исследователем своей научной или технической квалификации [9].

Реализация такой концепции началась на ОС «Салют-7» (рис. 3) и продолжилась на станции «Мир» (рис. 4).

Врач-кардиолог Института клинической кардиологии О.Ю. Атьков в качестве космонавта-исследователя выполнил полёт в третьей основной экспедиции (рекордной в то время по длительности — 237 сут) вместе с командиром Л.Д. Кизимом и бортинженером

В.А. Соловьёвым. Подготовка к полёту в составе экипажа для О.Ю. Атькова продолжалась четыре месяца после четырёхмесячной подготовки в группе специализации по станции «Салют-7». В его обязанности входило не только проведение регулярных медицинских обследований членов экипажа, оказание первой медицинской помощи при необходимости, но и выполнение исследовательской программы, включавшей ультразвуковые исследования сердца и сосудов с использованием новой эхографической аппаратуры «Аргумент», в создании которой он принимал непосредственное участие, а также эксперименты по генной инженерии, гематологии и инициативно по клинической фармакологии. В полёте были получены уникальные результаты. После полёта О.Ю. Атьков продолжил научную работу в кардиологическом центре, стал доктором наук, позже участвовал в разработке проблемы организации телемедицины в нашей стране. В настоящее время О.Ю. Атьков — действительный член Российской академии наук [10].

Рис. 3. Станция «Салют-7» (фотография из архива РКК «Энергия»)

Рис. 4. Станция «Мир» (фотография из архива РКК «Энергия»)

Космонавт-исследователь Института медико-биологических проблем, врач В.В. Поляков (рис. 5) на станции «Мир» выполнил два длительных полёта с обширной медико-биологической программой исследований, направленной на стабилизацию здоровья и работоспособности экипажей в длительном полёте. В первом полёте, в частности, он осуществил медицинское сопровождение и подготовку членов экипажа третьей основной экспедиции В.Г. Титова и М.Х. Манарова к возвращению с орбиты после первого в мире полёта продолжительностью один год. Второй полёт В.В. Полякова до настоящего времени остаётся рекордным по продолжительности — 438 сут. В этом полёте, нацеленном на выполнение сверхдлительного полёта и продолжавшемся в течение трёх основных экспедиций (ЭО-15, ЭО-16 и ЭО-17), была доказана эффективность отечественной системы профилактики при выполнении длительных космических полётов в интересах будущих межпланетных экспедиций. Полученные результаты, в т. ч. по адаптации к невесомости большого количества космонавтов и астронавтов, используются в системе медицинского обеспечения длительных полётов [11].

Длительные полёты врачей-космонавтов показали, что присутствие врача на борту ОС целесообразно в случае выполнения длительных полётов особой сложности или при лётной отработке принципиально новых элементов медицинского обеспечения космических полётов.

Лётчик-испытатель И.П. Волк (рис. 6) в качестве космонавта-исследователя выполнил короткий полёт в четвёртой экспедиции посещения на станции «Салют-7». Аналогичный полёт выполнил лётчик-испытатель А.С. Левченко (рис. 7) на станции «Мир». Лётчики-испытатели, являясь космонавтами-испытателями Лётно-исследовательского института Министерства авиационной промышленности, принимали активное участие в лётной отработке орбитального корабля «Буран» и были кандидатами в экипажи его планируемых первых пилотируемых полётов. В космических полётах и сразу после приземления проверялась возможность управления кораблём «Буран» в условиях орбитального полёта и при бездвига-тельной посадке на аэродром после полутора-двухнедельного пребывания пилота в невесомости [12].

Рис. 5. Космонавт В.В. Поляков выполняет эксперимент по изучению крови (фотография из архива РКК «Энергия»)

Рис. 6. Космонавты И.П. Волк и О.Ю. Атьков (фотография из архива РКК «Энергия»)

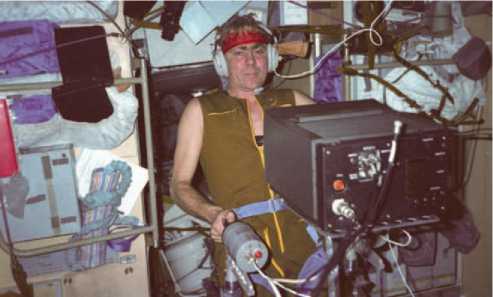

Рис. 7. Космонавт А.С. Левченко за работой на борту станции «Салют-7» выполняет эксперимент «Пилот» (фотография из архива РКК «Энергия»)

В 1965 г. в США был проведён набор астронавтов-учёных для программы Apollo . Один из них, Х. Шмитт, геолог по специальности, участвовал в полёте Apollo 17 на Луну в 1972 г., работал на поверхности Луны и внёс значительный вклад в планетологические исследования на другом небесном теле. Учёные из этой группы работали на американской ОС Skylab в 1973–1974 гг. В составе каждого экипажа был научный сотрудник: авиационный врач, физик — специалист по исследованиям ионосферы, и астрофизик, специализировавшийся в исследованиях Солнца. Позже некоторые из них летали на шаттлах.

В период с 1983 по 1998 г. на американских шаттлах летала лаборатория Spacelab в различной комплектации и с различными задачами. В этих полётах принимали участие 53 специалиста по полезной нагрузке из разных стран: США, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Италии, Японии, Канады, Австралии, Мексики, Саудовской Аравии, Израиля. Специалистами по полезной нагрузке были учёные (физики, астрофизики, геофизики, океанолог, химики), врачи разных специальностей, военные специалисты, инженеры-испытатели и другие специалисты. Некоторые из них принимали участие в разработке экспериментов, исследовательских программ или научной аппаратуры, с которой потом работали в полёте. Всего было успешно выполнено 33 автономных полёта шаттлов со специалистами по полезной нагрузке в экипаже. Некоторые специалисты-астронавты участвовали в нескольких полётах. После полётов большая часть астронавтов вернулась к исследованиям в своей области, к работе над другими исследовательскими миссиями или к преподаванию в университетах. Опыт интересный и поучительный, однако следует учитывать, что, во-первых, кратковременные полёты шаттлов были, по сути дела, целевыми экспедициями, а во-вторых, экипажи были многочисленными. Перед нами же стоит задача организовать эффективную работу экипажа ограниченной численности на многоцелевой ОС.

На китайской ОС «Тяньгун», запущенной в апреле 2021 г., работает седьмая длительная экспедиция. В 2022 г. в период третьей экспедиции был завершён очередной этап сборки станции на орбите: к базовому блоку были пристыкованы два целевых модуля. Экипажи численностью три человека состояли преимущественно из лётчиков-истребителей и пилотов военно-транспортной авиации, за исключением экипажа пятой экспедиции, в состав которой были включены военный инженер Чжу Янчжу и гражданский учёный Гуй Хайчао. Эти два тайконавта относятся к третьему набору, в составе которого 18 человек: 7 пилотов космических кораблей, 7 инженеров и 4 специалиста по полезной нагрузке. Из опубликованных данных о китайских тайконавтах следует, что в Китае уже привлекают и будут привлекать к работе на ОС специалистов и учёных [13].

Организация исследовательской работы экипажа на российском сегменте Международной космической станции

На российском сегменте МКС (РС МКС) космонавты-исследователи не работали. Более того, в настоящее время в штате отряда космонавтов Роскосмоса есть только космонавты-испытатели, там нет космонавтов-исследователей. В период до 2009 г. продолжалось развёртывание МКС, и условия для работы на борту космонавтов-исследователей отсутствовали. Отсутствовали они и позже, поскольку для управления кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС» в автономном полёте в экипаже требовались два высококвалифицированных космонавта, а к этой работе с нашей стороны допускались только космонавты-испытатели.

С 2001 г. на МКС (рис. 8) выполняются полёты непрофессиональных космонавтов, для которых подготовка к полёту и выполнение космического полёта не являются их профессиональной деятельностью [8]. В соответствии с документацией МКС, в составе экипажа их называют «участник космического полёта» (УКП). Следует отметить, что несколько УКП были профессиональными астронавтами стран, не являющихся партнёрами по программе МКС [8].

Рис. 8. Международная космическая станция (фотография из архива РКК «Энергия»)

С 2010 г., за исключением периода с апреля 2017 г. по март 2021 г., на РС МКС работают три российских космонавта. Средние трудозатраты на обслуживание РС МКС, которое выполняют космонавты-испытатели, составляют чуть менее двух человек за экспедицию, а на НПИ тратится около 35% рабочего времени экипажа. Таким образом, бюджет рабочего времени экипажа из трёх человек позволяет включить в него космонавта-исследователя. Однако в настоящее время работа на РС МКС организована таким образом, что «космонавты на борту являются универсальными специалистами», фактически совмещающими функции космонавтов-испытателей и космонавтов-исследователей [14]. Как и всякий универсализм, такой подход не может обеспечить хорошие результаты во всех без исключения направлениях. Но за оставшиеся четыре-пять лет работы МКС отобрать и подготовить к полёту космонавтов-исследователей по существующим правилам уже невозможно.

С 2021 г. реализована возможность полёта на транспортном корабле «Союз МС» одного профессионального космонавта (командира корабля) с двумя УКП, т. е. имеется возможность доставки на РС МКС как минимум одного, а в кратковременной экспедиции посещения и двух непрофессиональных космонавтов, которые могут быть специалистами в любой интересующей нас области. Эта возможность была реализована в 2021 г. в целевой работе «Вызов», основной задачей которой являлась съёмка видеоматериалов для художественного фильма «Вызов». Готовились к полёту и работали на борту МКС профессионалы киноиндустрии: режиссёр фильма К.А. Шипенко и исполнительница главной роли актриса театра и кино Ю.С. Пересильд, прошедшая двойной конкурсный отбор — как актриса и как УКП (рис. 9). Их подготовка к полёту продолжалась около четырёх месяцев. Работа на МКС длилась 11 сут. В съёмках принимали участие все российские космонавты, находившиеся в то время на борту станции. Работой экипажа руководил ответственный за РС МКС О.В. Новицкий. Фактическим руководителем съёмочных работ был К.А. Шипенко. Съёмки фильма продолжились после полёта. Работа над фильмом завершена, он вышел на экраны кинотеатров. Главными итогами этой целевой работы стало участие в работе на борту МКС специалистов и их подготовка к полёту в рекордно короткий срок без отрыва от основной деятельности.

Рис. 9. Участники целевой работы «Вызов» А.Н. Шкап-леров, К.А. Шипенко, Ю.С. Пересильд (фотография из архива РКК «Энергия»)

Различные подходы к выполнению научно-прикладных исследований

Принципиально существуют два способа выполнения исследований на борту орбитальной станции:

-

1) все НПИ выполняют члены основного экипажа, которые имеют квалификацию «космонавт-испытатель» и должны быть готовы, в первую очередь, поддерживать работоспособность станции;

-

2) часть исследований выполняет специально подготовленный космонавт

с квалификацией «космонавт-исследователь», а ещё лучше — учёный, являющийся специалистом в интересующем направлении НПИ.

Принятый в настоящее время порядок организации работы космонавтов на борту РС МКС с участием исключительно космонавтов-испытателей имеет как плюсы, так и минусы, о чём написал Н.Н. Рукавишников ещё в 1983 г. [9]. Положительной является возможность в длительном полёте при малочисленном экипаже проводить широкие исследования по различным направлениям, что и используется на отечественных ОС. Однако в этом случае постановщики экспериментов вынуждены создавать научную аппаратуру, в максимально возможной степени не зависящую от квалификации работающего на ней оператора. Такой подход к разработке научной аппаратуры приводит, по мнению Н.Н. Рукавишникова, к вынужденному усложнению бортового оборудования. Принять решение о продолжении работы или об изменении режима выполнения эксперимента или его методики специалист на Земле может только после получения и анализа результатов сеанса эксперимента и сопутствующей информации, которую ещё нужно квалифицированно зафиксировать, что для неспециалиста может представлять существенную трудность. Очевидно, что эти недостатки снижают эффективность НПИ на ОС.

В другом крайнем случае к научной работе на борту привлекается уже готовый к ней учёный, проводивший до полёта исследования в этом направлении. В этом случае сужается круг проводимых на станции НПИ, но достигается максимально возможная квалификация исполнителя работ. Шансы получения высококачественного научного результата в таком случае заметно выше, особенно при наличии на борту оборудования, созданного для специалиста. При этом срок подготовки к полёту такого специалиста будет существенно меньше, чем в первом варианте.

В НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина рассмотрен и промежуточный вариант — подготовка космонавтов-исследователей в современных условиях из отобранных по конкурсу кандидатов в космонавты, являющихся, по сути, начинающими исследователями [15]. В этом случае подготовка к полёту также продолжается не менее шестисеми лет [14], в результате чего будет достигута квалификация, промежуточная по отношению к первому и второму вариантам. При этом научный профиль космонавта-исследователя должен быть достаточно широким, поскольку невозможно заранее предугадать необходимое в отдалённом будущем направление исследований. Необходимо также помнить о том, что при продолжительном перерыве в работе по специальности, как правило, утрачивается квалификация специалиста [16, 17].

Сравнение некоторых аспектов проведения исследований на борту ОС космонавтом-испытателем, космонавтом-исследователем и специалистом-учёным приведено в таблице.

По личному опыту одного из авторов, несмотря на его высококачественное научное образование (Московский физико-технический институт), которое помогало оперативно решать возникавшие на борту научнотехнические задачи, ему не хватало именно практического опыта научноисследовательской работы по направлениям проводившихся в полётах научных исследований. Физико-математическое образование помогало только настраивать или ремонтировать бортовое оборудование и обеспечивать максимально приемлемые условия для проведения научных экспериментов, особенно в нестандартных ситуациях. Но принимать решение об изменении хода эксперимента для получения необходимого результата он был не готов. Максимум, на что он был способен, это повторить, по возможности, сеанс эксперимента в случае возникновения подозрений в некорректном выполнении работы. Такой случай, например, имел место при выполнении на станции «Мир» в мае 2000 г. эксперимента «Плазменный кристалл-2» с пылевой низкотемпературной плазмой. При этом положительную оценку полученного результата дали специалисты во время сброса видеоинформации в Центр управления полётами.

Сравнение подготовки и выполнения научных экспериментов (НЭ) космонавтами различных категорий

|

Параметры |

Космонавт-испытатель |

Космонавт-исследователь |

Специалист |

|

Возможный спектр проводимых в полёте исследований |

Широкий |

Широкий |

Узкий |

|

Подготовка к выполнению НЭ в полёте:

|

Минимальный По остаточному принципу Минимально необходимая |

Максимально возможный Максимально возможная Средняя |

Минимально необходимый Минимальная Максимальная |

|

Эффективность получения результатов при выполнении НЭ |

Средняя |

Повышенная |

Высокая |

|

Уровень научной квалификации исследователя |

Средний |

Повышенный |

Высокий |

|

Характер работы исследователя |

Исполнительский |

Преимущественно исполнительский |

Поисковый творческий |

|

Анализ результатов НЭ в полёте |

Маловероятен |

Возможен |

Обязателен |

|

Возможность корректировки хода НЭ |

После наземного анализа полученных данных |

Как правило, после наземного анализа полученных данных |

На борту в ходе полёта |

Необходимо, чтобы создаваемая в настоящее время РОС обслуживалась одним космонавтом. Проработки на этапе эскизного проектирования орбитального комплекса РОС показали, что это реализуемо. Поэтому важной задачей при создании РОС становится всемерное уменьшение трудозатрат на обслуживание станции экипажем. Предполагающийся к использованию в качестве транспортного средства пилотируемый корабль «Орёл» имеет экипаж численностью до четырёх человек, а управлять им в полёте может один космонавт. Таким образом, на КК «Орёл» так же, как и на КК «Союз МС», будет возможность доставлять на станцию космонавтов-исследователей или непрофессиональных космонавтов — специалистов в той или иной области деятельности. При наличии соответствующей программы целевых работ в целевой экспедиции и необходимого для их выполнения оборудования можно будет получить результат более высокого качества. Далее целесообразно рассмотреть вопрос, в каких случаях присутствие такого специалиста на борту станции будет необходимо. Следует учитывать, что НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина обладает опытом подготовки к полёту непрофессиональных космонавтов в течение шести месяцев и менее без длительного отрыва их от основной деятельности [8, 18].

Какие исследователи нужны на Российской орбитальной станции?

Для выполнения программы целевых работ на РОС могут потребоваться специалисты по различным направлениям: научным исследованиям, сложным монтажным и испытательным работам, обслуживанию космических аппаратов (в т. ч. нестандартному, т. е. требующему изменения хода работы при появлении каких-то неожиданностей), оказанию медицинской помощи и т. д. Целесообразность участия в полётах врачей-космонавтов уже была рассмотрена выше. Вопросы целесообразности привлечения специалистов к сложным монтажным и испытательным работам, обслуживанию космических аппаратов, управлению спутниковыми группировками ещё ждут своих исследователей.

Поэтому ограничимся пока рассмотрением выполнения научных исследований.

Как отметил норвежский полярный исследователь Г. Свердруп, существует большая разница между исследованиями, проводимыми в лаборатории, и изучением явлений природы. В лаборатории исследователь имеет возможность регулировать условия эксперимента, последовательно изучать отдельное явление и на основании полученных результатов делать свои заключения. В природе приходится наблюдать сложные явления, часто представляющие собой целый комплекс отдельных «лабораторных» явлений. Иными словами, в лаборатории опыт ставит экспериментатор, а в природе — сама природа. Наблюдатель не может самостоятельно вызывать эти явления, поэтому ему остаётся только терпеливо и настойчиво дожидаться интересующих его явлений, быть готовым зафиксировать их и при накоплении достаточного количества этих явлений делать соответствующий вывод. В обоих случаях постигается природа явлений, но во втором случае процесс получения результата гораздо более сложный и долгий [19]. Нетрудно заметить, что во втором случае результат исследования в решающей степени зависит от личности исследователя (включая алгоритмику его психики, воспринимающей и перерабатывающей информацию из окружающей среды), его квалификации, вовлечённости в эту работу, т. е. от его подготовленности к этой работе. И не существует другого пути высококачественной подготовки к такой работе кроме непосредственной исследовательской работы в этой области.

«Лабораторные» же эксперименты лучше поддаются планированию, деятельность экспериментатора может быть подробно описана в инструкции, поэтому от непосредственного исполнителя этих работ, как правило, не требуется высокая научная квалификация. Обязанностью постановщика эксперимента будет в этом случае замысел работы, предоставление научной аппаратуры, методическое обеспечение, анализ полученных результатов, корректировка методики при необходимости и решение о достижении требуемого результата и завершении эксперимента. Исполнитель такой работы обязан точно и аккуратно выполнять операции согласно инструкции, передавать постановщику эксперимента полученные результаты и точно выполнять все его указания. Такую работу целесообразно поручать космонавту-универсалу.

Исследования второй группы состоят преимущественно из систематических визуально-инструментальных наблюдений (ВИН) поверхности Земли и океана, околоземного пространства (атмосферы, ионосферы) и астрономических объектов. Как отмечают опытные космонавты, наблюдателю, впервые работающему на ОС, требуется около двух месяцев наблюдательной практики, чтобы научиться видеть нужные объекты и явления, определять их положение на земной поверхности, регистрировать основную и сопутствующую информацию в реальном времени [7, 20]. При совершенствовании процесса подготовки космонавта к визуальным наблюдениям с использованием «Тренажёра ВИН» возможно сокращение этого времени до трёх недель [21]. Но всё равно для продуктивной наблюдательной работы необходим длительный полёт. Процесс наблюдения осложняется тем обстоятельством, что исследователь видит объекты и явления комплексно, во взаимосвязи и взаимодействии различных факторов, в разных условиях освещения Солнцем, с разных направлений, сквозь разрывы в облаках и т. д. Космонавту приходится наблюдать постоянно меняющуюся подстилающую поверхность — угловая скорость орбитального движения на низкой орбите составляет около 4 °/мин. Также следует учитывать, что ряд интересующих объектов наблюдения скрыт толщей либо пород, либо воды, и может проявляться на дневной поверхности в виде различных дешифровочных признаков, таких как формы рельефа, речная и озёрная сеть, характер облачности, и др. Для создания зрительного образа такого объекта по видимому ограниченному набору деталей также требуется время, объём наблюдений и благоприятное состояние психики наблюдателя. С учётом всех этих обстоятельств необходим довольно продолжительный промежуток времени в первом полёте, чтобы зрительное восприятие космонавта адаптировалось к таким условиям работы. В последующих полётах эта адаптация проходит значительно быстрее.

ВИН также можно разделить на две группы. К первой относятся наблюдения, которые выполняются по уже существующей методике и в которых осуществляется накопление данных. В таком случае необходима дисциплина и аккуратность — это преимущественно исполнительская работа исследователя. Ко второй группе относятся принципиально новые наблюдения, для которых методика ещё только формируется — это преимущественно творческая работа, в которой элементы исполнительности нарастают по мере формирования системы наблюдений данных объектов или явлений. Как показал богатый опыт экспедиций посещения орбитальных станций, начиная с «Салют-6», в кратковременном полёте практически нет условий для творческой работы: полёт строго регламентирован, программа рассчитана по часам, экипаж занят с утра до ночи, времени на творческий поиск нет совершенно, в отличие от длительного полёта [7, 20].

Результаты систематических наблюдений представляют собой первичную информацию, обработка которой осуществляется в едином центре, как правило, уже на Земле. Затруднительным может быть случай, когда постоянный поток первичной информации превышает возможности канала передачи данных на Землю. Мощные вычислительные средства хранения и обработки информации установить на станции возможно, а вот расширить канал передачи данных, как правило, затруднительно. Следовательно, для оперативного анализа и использования полученных данных необходима выборка значимой информации из имеющегося множества данных. Выборку значимой оперативной информации целесообразно поручать специалисту.

Вывод по первой группе наблюдений ясен: их может успешно выполнять хорошо подготовленный космонавт-исследователь или космонавт-испытатель. А по второй группе остаётся основной вопрос: что делать, если процесс накопления необходимых данных не уложится в одну экспедицию по времени. Возможны два варианта: либо продолжать работу в следующем полёте того же исследователя и т. д., что может закончиться безрезультатно, так как следующий полёт этого специалиста может не состояться; либо продолжать работу в таком же ключе другому исследователю. В этом случае последующая работа может приобрести характер исследования из первой группы. Примером такого построения работы по второй группе исследований могут служить ВИН на станциях «Салют-4», «Салют-6» и «Салют-7» таких оптических явлений в верхней атмосфере Земли, как полярные сияния, второй эмиссионный слой, зодиакальный свет, серебристые облака, зондирование атмосферы Земли с помощью Солнца, Луны и звёзд. Наблюдения, начатые инициативно П.И. Климуком и В.И. Севастьяновым на ОС «Салют-4», Ю.В. Романенко и Г.М. Гречко на «Салют-6», продолжились в последующих полётах другими космонавтами. Во всех этих работах принимал участие находившийся в ЦУПе ведущий специалист НПО (РКК) «Энергия» по оптическим приборам С.А. Савченко, фактически являвшийся координатором этих работ, а в анализе результатов также принимали участие учёные соответствующих научных организаций [7].

Показательным примером является совместный полёт экипажей кораблей «Союз Т-13» (В.А. Джанибеков, В.П. Савиных) и «Союз Т-14» (В.В. Васютин, Г.М. Гречко, А.А. Волков) с частичной заменой экипажа ЭО-4 на станции «Салют-7» в сентябре 1985 г. [22]. В этот период выполнялось большое количество экспериментов фактически по целевой программе исследования верхней атмосферы Земли. Программа основывалась на результатах предыдущих исследований и была призвана дать ответы на оставшиеся невыясненными вопросы. Одним из главных идеологов этих исследований был Г.М. Гречко, хорошо знавший предмет исследований, состояние и возможности бортовой аппаратуры, а также условия работы на станции. С.А. Савченко предложил оптические схемы экспериментов и варианты использования имевшихся на борту «Салют-7» оптических приборов. Были задействованы все пять членов совместного экипажа, синхронно работали до десяти станционных приборов. Сами космонавты считали дирижёрами этой программы С.А. Савченко — на Земле, Г.М. Гречко — в космосе. За пять дней был выполнен большой объём работы, получены уникальные результаты.

В программе полёта второй части ЭО-4 была специальная целевая программа по работе с оптико-механической аппаратурой высокого разрешения, к которой был подготовлен А.А. Волков, имевший должность в экипаже «космонавт-исследователь». Вследствие досрочного прекращения полёта из-за болезни командира экипажа программа полёта не была выполнена полностью [22]. Часть оставшихся незавершёнными работ выполнили члены экипажа корабля «Союз Т-15» Л.Д. Кизим и В.А. Соловьёв во время являющегося до сих пор уникальным полёта на станциях «Мир» и «Салют-7» в 1986 г. [23].

В эскизном проекте проработаны различные варианты полёта РОС: постоянно обитаемый и посещаемый. Какой путь реализации исследований избрать, будет зависеть, конечно, от конкретных задач и программы исследований. Необходимо быть готовыми работать по любому сценарию. Неизбежно время от времени потребуется привлечение к работе в целевых экспедициях специалистов, не являющихся профессиональными космонавтами. Уже сейчас необходима проработка критериев целесообразности привлечения таких специалистов.

РОС будет летать по новой орбите, по которой ещё никто из людей прежде не летал. Космонавты неизбежно встретятся с новыми объектами и явлениями. Необходимо будет очень тщательно подойти к решению задачи выстраивания методики систематических наблюдений и исследований природных явлений и объектов, учитывая стратегическую важность Арктики для России.

Выводы

Целесообразно участие в экспедициях на РОС специалистов, отобранных под конкретные значимые целевые программы. Такая организация работы обеспечит новое качество целевого использования будущей орбитальной станции.

Одной из целей пилотируемой космонавтики на низкой околоземной орбите является переход от этапа освоения НОО к этапу её использования. Это потребует учитывать интересы конечных пользователей, не только государственных, но и частных. Более широкое привлечение к работам на орбите специалистов, не являющихся профессиональными космонавтами, не только обеспечит высокую результативность целевых работ, но и повысит интерес общества к пилотируемым полётам в космосе и сделает пилотируемую космонавтику в России более привлекательной.

Участие специалистов в конкретных целевых программах на борту РОС технически реализуемо.

Существует техническая возможность доставки на станцию с помощью существующих и перспективных транспортных средств, а также долговременного нахождения на ней непрофессиональных космонавтов — учёных и специалистов в различных областях деятельности.

Россия обладает опытом проведения экспедиций посещения и реализации целевых программ на орбитальных станциях в краткосрочных и длительных экспедициях.

НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина обладает опытом подготовки непрофессиональных космонавтов к полёту за время не более шести месяцев и без существенного отрыва от их основной деятельности.

Уже сейчас, в период создания РОС, целесообразно начать разработку целевых программ и необходимой для этого бортовой аппаратуры, а также планировать отбор и необходимую подготовку без отрыва от основной деятельности специалистов и учёных, которым предстоит выполнять эти работы, с тем чтобы непосредственно перед полётом оставался лишь непродолжительный период лётно-космической подготовки в составе экипажа.

К задачам профессиональных космонавтов должна добавиться задача оказания помощи специалистам других профессий в обучении жизни и работе на космической орбите.