О палеогеографических предпосылках и возможных путях миграции палеолитического человека с западных предгорий Урала в долину Нижней Оби

Автор: Зольников И.Д., Постнов А.В., Анойкин А.А., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Выборнов А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

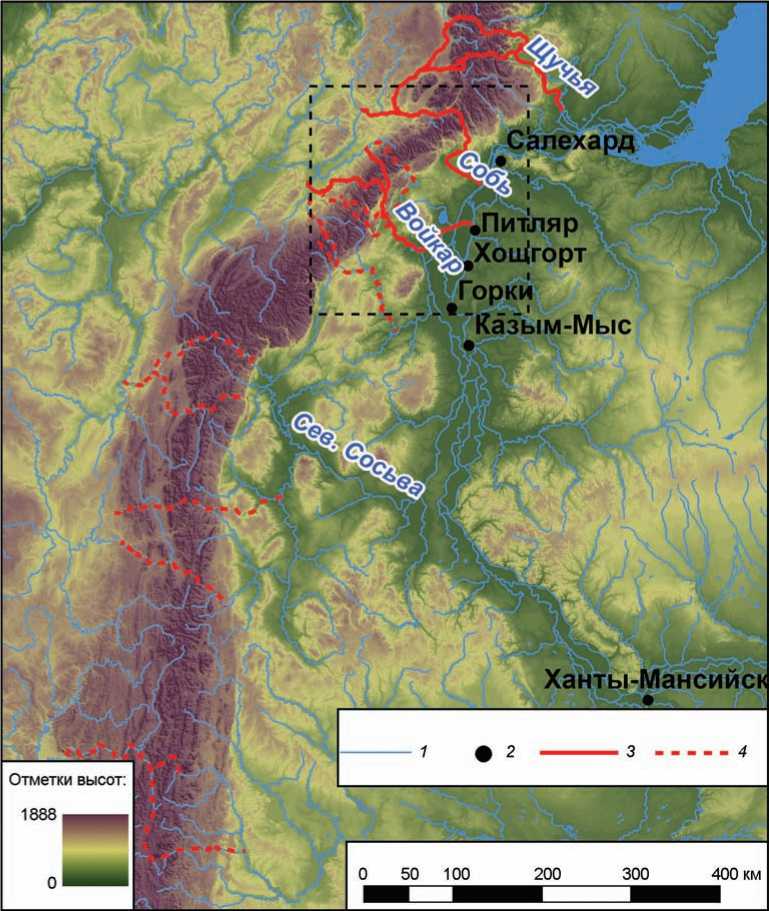

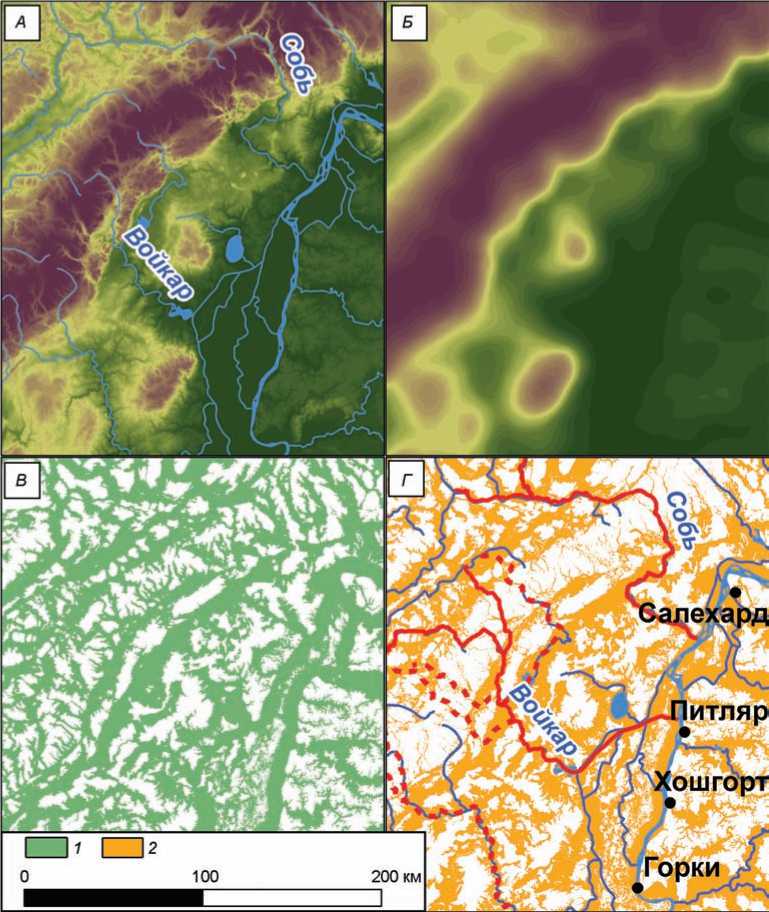

Геолого-геоморфологический анализ территории Уральского хребта и прилегающей к нему территории позволил выявить палеогеографические предпосылки миграций палеолитического человека из Предуралья в Зауралье. На основе цифровой модели MERIT, приведенной к пространственному разрешению 70 х 70 м, была создана трендовая поверхность с усреднением абсолютных отметок высот в скользящем окне радиусом 10 км. Затем из исходной цифровой модели рельефа был вычтен тренд. В результате получен растр, каждый пиксель которого содержит значение отклонения по вертикали от тренда рельефа. Из полученного растра были выбраны все пиксели, которые расположены ниже поверхности тренда рельефа, что соответствует долинам. Далее из контуров долин были выделены все пиксели, угол наклона которых не превышал 4°, что и соответствует искомым сквозным долинам. Выявлены сквозные долины через Урал с плоскими широкими днищами, пригодными для длительных путешествий семейных групп палеолитических людей, включающих стариков и детей. Кроме того, выделены второстепенные долины с менее широкими днищами и уклонами менее 8°, соединяющиеся с главными сквозными проходами. Напротив нижней Оби (отрезок от Казым-мыса до Питляра) сквозные проходы через Урал соединяются с двумя ее левобережными притоками - реками Войкар и Собь. Севернее, на Полярном Урале, сквозная долина соединяется с р. Шучья. Южнее, напротив реки Казым, серия сквозных долин соединяется в бассейне р. Северная Сосьва. Еще южнее, напротив Иртыша, серия сквозных долин выходит в бассейн Тавды. Таким образом, на северном Урале существовали потенциальные миграционные пути, что позволяет оценивать северное Приуралье как территорию высокую по перспективности в качестве исходной для заселения севера Обской долины, на правобережье которой экспедициями 2016-2019 гг. были найдены артефакты палеолитического облика в поверхностном залегании.

Урал, обь, палеолит, миграции, палеогеография

Короткий адрес: https://sciup.org/145145549

IDR: 145145549 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.109-115

Текст научной статьи О палеогеографических предпосылках и возможных путях миграции палеолитического человека с западных предгорий Урала в долину Нижней Оби

До недавнего времени север Западной Сибири считался территорий малоперспективной для поисков археологических памятников палеолита [Петрин, 1986]. На основании серии «омоложенных» радиоуглеродных дат, из отложений под верхним гляциокомплексом, выполненных по ископаемой растительности [Архипов и др., 1977], предполагалось, что низовья Оби – это область распространения ледника в интервале 24–11 тыс. л.н., а субширотное Приобье и более южные районы – территория, которая затапливалась одновозрастным этому леднику подпрудным озером [Архипов, Волкова, 1994]. Со временем выяснилось, что граница покровного оледенения для региона в позднем неоплейстоцене располагалась севернее полярного круга, а существование этого ледникового покрова и его подпрудного озера укладывалось в хронологический интервал ок. 90–60 тыс. л.н. [Астахов, 2009; Астахов, Назаров, 2010].

Таким образом, была выявлена потенциальная вероятно сть продвижения древних людей на север Западно-Сибирской низменности, вслед за осваивавшими эту территорию (после деградации ледников и спуска подпрудно-ледниковых озер) растительными и фаунистическими сообществами перигляциальной степи, начиная с 60 тыс. л.н. Открытие археологических памятников, сначала стоянки Луговское [Зенин и др., 2006], а затем Ко-мудваны [Макаров, Резвый, 2018], продемонстрировало, что эта возможность была реализована людьми эпохи верхнего палеолита. Находки каменных артефактов палеолитического облика на отмелях левобережного притока Оби – р. Войкар [Косинская, Федорова, 1994], а также на бечевниках правобережья нижней Оби вдоль западной окраины Белогорского материка и от пос. Казым-мыс до пос. Питляр [Зольников и др., 2018] показали, что палеолитический человек посещал низовья 110

Оби, продвигаясь фактически до ее устья. Однако севернее стоянки Комудваны пока не обнаружено стратифицированного памятника с культурным горизонтом, включающим органические остатки, пригодные к радиоуглеродному датированию. Соответственно, встает вопрос о конкретных путях и о времени первоначального проникновения (возможно, неоднократного) палеолитических людей в долину нижней Оби.

Вместе с тем западнее и восточнее нижней Оби время раннего присутствия палеолитического человека определяется более уверенно. Ярким свидетельством пребывания человека 45 тыс. л.н. в районе устья Енисея является находка у метеостанции Сопочная Карга ко стей мамонта со следами от ударов орудиями древних охотников [Пи-тулько, 2016]. Таким образом, на Енисее гораздо севернее широты полярного круга человек появлялся уже если не в среднем палеолите, то по крайней мере в эпоху, переходную от среднего палеолита к верхнему. Собственно стоянки палеолитического человека с культурным слоем в низовьях Енисея не найдены, хотя следы, свидетельствующие о его пребывании в этом районе, были известны ранее; например, скребло, поднятое на галечном берегу Енисея близ Дудинки [Хлобыстин, 1973]. При этом значительное количество стратифицированных памятников палеолита с многочисленными радиоуглеродными датами известно на западных склонах Урала, включая его заполярную часть [Павлов, 2013].

На настоящий момент остается открытым вопрос о том, какие пути были предпочтительнее для проникновения палеолитического человека в низовья Оби. С востока – из долины Енисея, так же, как и с юга – вдоль долины Оби после 60 тыс. л.н. для миграции древних людей не существовало природных барьеров. Западно-

Сибирская равнина в позднем плейстоцене была свободна от болот, активное формирование которых началось только в голоцене. Общеизвестно, что в середине позднего плейстоцена Сибирский Север являлся областью распространения перигляциальной степи, которая была кормящим ландшафтом для мамонтовой фауны и не представляла трудностей для передвижения первобытным людям – охотникам на копытных млекопитающих. Тем не менее отсутствие природных барьеров и наличие благоприятного кормящего палеоландшафта не обязательно являлись достаточными условиями для мотивации древнего человека к миграциям на большие расстояния. Немаловажную роль могла играть степень доступности каменного материала, который служил ресурсом для изготовления орудий.

На территории Обь-Енисейского междуречья в пределах палеогляциозоны фактически единственный до ступный источник камня – валуны и гальки из морен и флювигляциальных отложений, поскольку коренные источники литифицированых пород скрыты под чехлом рыхлых мезокайнозой-ских отложений. В центральной части севера Западной Сибири морены содержат гораздо меньше галек и валунов, чем на периферии. Кроме того, сезонные миграции копытных животных, вероятнее всего, проходили в субмеридиональных направлениях. Возможно, этот фактор ограничивал мотивацию людей к дальним субширотным перемещениям с восточного обрамления Западно-Сибирской равнины на запад. На юге Западной Сибири последние выходы аллювиальных валунно-галечников фиксируются в районе с. Могочино. Далее по долине Оби на север вплоть до района устья Иртыша, где появляются среднечетвертичные морены, содержащие валуны и гальку, литифицированные породы перекрыты четвертичными отложениями. Соответственно на отрезке от с. Могочино до г. Ханты-Мансийска на территории магистральной Обской долины отсутствуют источники каменного сырья, что также могло снижать привлекательность дальних миграций на север.

Оценивая возможность миграций с западных предгорий Урала на левобережье Оби (рис. 1), можно заключить следующее. Если Уральский хребет не являлся непреодолимым препятствием для древних людей, то в зимнее время, когда русло Оби и ее многочисленные протоки покрывались льдом, не существовало преград для дальнейшего продвижения с ее левобережья на восток, в частности, до современного правобережья Оби. При этом сам Уральский хребет является ближайшим к Обской долине источником высококачественного каменного сырья, среди которого имеются яшмы, кварциты, кремнистые породы и т.п. Однако до сих пор геолого-геоморфологические предпосылки миграций палеолитического человека из Приуралья в Зауралье детально не изучались и, следовательно, перспективы обнаружения на этой территории палеолитических памятников сколько-нибудь детально не анализировались.

Для выявления сквозных долин через Уральский хребет была использована цифровая модель рельефа (ЦМР) MERIT, находящаяся в свободном доступе. Данная ЦМР создана на основе данных SRTM v.2 и ALOS AW3D, а размер ее пикселя составляет 0,000833°, что для широты района исследования соответствует 70 × 90 м. Специфика используемой ЦМР состоит в том, что ее высоты соответствуют рельефу дневной поверхности «голой земли», т.е. с исключением кустарниковой и древесной растительности. Это было сделано на основе уменьшения высоты в местах произрастания растительности с помощью карт плотности деревьев. Для удобства дальнейших построений этот растр был пересчитан на квадратный пиксель со стороной 70 м.

Потенциальными проходами через хребет, пригодными для передвижения на дальние расстояния малочисленных групп древних людей (несколько десятков человек), являются линейные понижения рельефа с относительно широкими плоскими пологими днищами. Морфометрически такие днища долин при используемом пространственном разрешении по углам наклона, вычисляемым на основе ЦМР MERIT, не должны превышать для рассматриваемой территории 4°. Это пороговое значение выявлено эмпириче ски для долин Урала исходя из типового в регионе вертикального и горизонтального расчленения рельефа. В качестве сравнения отметим, что долины Горного Алтая с пологими днищами выделяются для ЦМР с разрешением 90 × 90 м на основе порога 11° [Зольников и др., 2013], что обусловлено как большей площадью пикселя, так и более крутыми бортами долин, фрагменты которых усредняются для элементарных ячеек ЦМР.

Конкретная методика выделения сквозных долин через Уральский хребет с использованием программного пакета ArcGIS может быть охарактеризована в виде следующей технологической последовательности. На основе исходной ЦМР (рис. 2, А ) была построена генерализованная ЦМР (рис. 2, Б ) с тем же пространственным разрешением, но с усреднением абсолютных отметок высот в скользящем окне радиусом 10 км. Такой радиус окна непосредственно в условиях анализируемой горной местности покрывает две смежные долины и прилегающие участки водоразделов, что обеспе-

Рис. 1 . Сквозные долины через северный Урал.

1 – гидросеть; 2 – населенные пункты, сквозные долины; 3 – основные; 4 – второстепенные.

чивает необходимый уровень генерализации. Затем из исходной ЦМР была вычтена усредненная ЦМР, которая представляет собой тренд рельефа. В результате получен растр, каждый пиксель которого содержит значение отклонения по вертикали от тренда рельефа, что отражает вертикальную расчлененность рельефа. Из полученного растра были выбраны все пиксели, которые расположены ниже поверхности тренда рельефа, что соответствует долинам (рис. 2, В ). Затем из контуров долин были выделены все пиксели, угол наклона которых не превышал 4° (рис. 2, Г ). Это было сделано при помощи растровой модели склонов, каждому пикселю которой присвоен угол наклона земной поверхности, усредненный для каждого участка 70 × 70 м (построена путем преобразования исход-112

ной ЦМР). В ArcGIS проведены оверлейные операции по растрам пологих поверхностей и ложбин. В итоге получена растровая модель, на которой отображены поверхности ниже тренда рельефа и с углом наклона менее 4°, что и соответствует искомым долинам. Как правило, такие широкие долины обрамлены серией более узких долин, на протяжении которых встречаются короткие отрезки с менее пологим днищем (уклоны до 8°). Эти долины, которые тоже доступны для прохождения человеком, выделены как второстепенные по сравнению с «магистральными».

На рис. 1 пунктиром показаны возможные пути миграций древнего человека через те долины, которые пересекают Уральский хребет и соединяют речные системы западных и восточных его скло-

Рис. 2. Геоинформационное моделирование сквозных проходов через Уральский хребет. Показано с увеличением для фрагмента территории, отмеченного прямоугольником на рис. 1.

А – цифровая модель рельефа; Б – тренд рельефа; В – отрицательные формы рельефа (усл. обозн. 1 ); Г – отрицательные формы рельефа с углами наклона менее 4° (усл. обозн. 2 ).

нов. В соответствии с полученной моделью, напротив магистральной долины Оби на отрезке от устья Иртыша до впадения Оби в губу таких проходов из Приуралья в Зауралье, пригодных для миграции людей, всего два. На восточном склоне Уральского хребта и далее на левобережье Оби сквозные проходы соединяются с долинами рек Собь и Войкар. Еще севернее на левобережье Обской губы такой сквозной проход выходит на долину реки Щучья (см. врезку на рис. 1).

Таким образом, на севере Урала проходили потенциальные миграционные пути, что позволяет предполагать северное Приуралье территорией исходной для заселения низовьев Оби, на правобе- режье которой экспедициями 2016–2019 гг. были найдены в поверхностном залегании артефакты палеолитического облика. Этот вывод подтверждается как минимум для долины р. Войкар, где близ поселков Усть-Войкар и Вершина Войкар на берегах Войкарского сора ранее были найдены каменные артефакты, предположительно, палеолитического возраста [Косинская, Федорова, 1994]. В 2019 г. в ходе разведочных работ Нижнеобского палеолитического отряда в шурфе под культурным слоем бронзового века (на 20–30 см ниже) были обнаружены фрагменты палеопочвы, деформированной и «растасканной» солифлюкционными процессами, в которой встречаются мелкие обломки костей.

Сразу под этим прерывистым гумусовым горизонтом залегают уже аллювиальные отложения 6–8 м террасы р. Войкар. Не исключено, что именно к этому стратиграфическому уровню и были изначально приурочены каменные артефакты, найденные ранее на берегах Войкарского сора. Следует также отметить, что на берегах р. Войкар и Войкарского сора неоднократно поднимались ископаемые кости мамонтов, шерстистых носорогов и другой мегафауны. На настоящий момент эта территория служит резчикам по кости ресурсом сырья, пополняемым ежегодными сборами. Напротив Войкарского сора находится отрезок правобережья Оби, где около сел Лопхари, Горки, Хашгорт, Питляр в ходе полевых исследований 2016–2019 гг. на бечевнике были обнаружены каменные артефакты палеолитического облика и ископаемая мегафауна.

В низовьях Оби существовали геолого-геоморфологические и палеогеографические предпосылки для миграций древних людей из Предуралья через сквозные долины через Уральский хребет начиная примерно с 60 тыс. л.н., когда на данной территории уже не существовало ни ледников, ни подпрудных бассейнов. Подтверждением этому выводу являются находки по берегам р. Вокар и Войкарского сора на продолжении сквозной долины через Уральские горы. Дальнейшее продвижение через пойму Оби и ее многочисленные протоки было возможно в зимний период, когда на реки ложился устойчивый ледяной покров. Вышеизложенное позволяет считать долины рек Щучья, Собь, Войкар, Северная Сосьва, Тавда перспективными для поиска палеолитических памятников.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-20002).

Список литературы О палеогеографических предпосылках и возможных путях миграции палеолитического человека с западных предгорий Урала в долину Нижней Оби

- Архипов С.А., Волкова В.С. Геологическая история, ландшафты и климаты плейстоцена Западной Сибири. – Новосибирск: Науч.-изд. центр ОИГГМ СО РАН, 1994. – 105 с.

- Архипов С.А., Вотах М.Р., ГольбертА.В., Гудина В.И., Довгаль Л.А., Юдкевич А.И. Последнее оледенение в нижнем Приобье. – Новосибирск: Наука, 1977. – 213 с.

- Астахов В.И. Средний и поздний неоплейстоцен ледниковой зоны Западной Сибири: проблемы стратиграфии и палеогеографии // Бюл. комиссии по изучению четвертичного периода. – 2009. – № 69. – С. 8–24.

- Астахов В.И., Назаров Д.В. Стратиграфия верхнего неоплейстоцена севера Западной Сибири и ее геохронометрическое обоснование // Региональная геология и металлогения. – 2010. – № 43. – С. 35–37.

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Грутес П.М., Надо М.Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 1 (25). – С. 41–53.

- Зольников И.Д., Выборнов А.В., Картозия А.А., Постнов А.В., Рыбалко А.Г. Рельеф и строение четвертичных отложений нижней Оби в связи с перспективами поиска палеолитических объектов // Археология Арктики. –Салехард: Науч. центр изучения Арктики, 2018. – Вып. 5. – С. 30–38.

- Зольников И.Д., Постнов А.В., Лямина А.В., Славинский В.С., Чупина В.С. ГИС-моделирование условий обитания, благоприятных для проживания древнего человека в горах Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 3 (55). – С. 40–47.

- Косинская Л.Л., Федорова Н.В. Археологическая карта Ямало-Ненецкого автономного округа. – Екатеринбург, 1994. – 113 с.

- Макаров С.С., Резвый А.С. Стоянка Комудваны – новый памятник палеолитической эпохи в среднетаежной зоне Западно-Сибирской равнины // Человек и Север: Антропология, археология, экология: мат-лы Всерос. науч. конф. – Тюмень: Федер. исслед. центр Тюм. науч. центр СО РАН, 2018. – Вып. 4. – С. 143–149.

- Павлов П.Ю. Древнейшее прошлое Пермского края: палеолит // Вестн. Перм. науч. центра. – 2013. – № 4. – С. 22–32.

- Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: Наука, 1986. – 144 с.

- Питулько В.В. Свидетельства раннего расселения человека в Арктической области Евразии: новые находки и перспективы исследований // Археология Арктики. – Калининград: РОСДОАФК, 2016. – Вып. 3. – С. 91–116.

- Хлобыстин Л.П. О древнем заселении Арктики // КСИА. – 1973. – № 136. – С. 11–16.