О пересмотре данных российской урожайной статистики конца XIX века

Автор: Нефедов С.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению вопроса о достоверности урожайной статистики Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Автор показывает, что в 1893 г. была проведена реформа учета урожайности, которая привела к формальному росту урожайности минимум на 19 %. Таким образом, проводимое в работах историков сравнение данных о зерновом производстве в 1880-х гг. с данными начала ХХ в. оказывается некорректным. Если ранее считалось, что рост производства опережал рост населения, то учет предлагаемой поправки в 19 % приводит к противоположному выводу. Оказывается, что производство зерна на душу населения уменьшалось, и уровень потребления снижался.

Урожайная статистика, реформа статистики, производство зерновых, уровень потребления, уровень жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/147242436

IDR: 147242436 | УДК: 94(470)«18»:31 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-8-92-99

Текст научной статьи О пересмотре данных российской урожайной статистики конца XIX века

Nefedov S. A. On the Revision of Russian Harvest Statistics of the Late 19th Century. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2023, vol. 22, no. 8: History, pp. 92–99. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2023-22-8-92-99

Вопрос об объеме производства зерна важен сам по себе, и кроме того он непосредственно связан с дискурсом о темпах экономического развития России, об успешности (или неудаче) модернизации, об уровне потребления широких масс. Большинство историков оценивает уровень производства в 1883–1913 гг. по данным Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, публикуемых в сборниках «Урожай… года». Эти данные использовались при построении временных рядов, опубликованных в работах В. Г. Михайловского [1921], А. С. Нифонтова [1974], А. В. Островского [2013], В. Г. Растян-никова и И. В. Дерюгиной [2009], И. А. Кузнецова [2020], а также некоторых других авторов. Наиболее апробированным при этом считается ряд посевных площадей, урожайности и валового сбора для 50 губерний Европейской России, построенный В. М. Обуховым [1927]. В свою очередь, данные временных рядов использовались в многочисленных работах историков и экономистов, посвященных исчислению валового внутреннего продукта и оценкам темпов экономического развития.

В некоторых работах обсуждался вопрос о корректировке урожайных данных ЦСК МВД, их считали заниженными и увеличивали равномерно до длине ряда на 7 % [Gregory, 1982], 10 % [Миронов, 2008], даже на 19 % [Jasny, 1972]. Однако исследования Н. Виноградовой [1926] и С. Уиткрофта [Wheatcroft, 1974] показали, что официальные данные были достаточно надежными. При этом почти все специалисты считали эти данные однородными, т. е. не допускали их скачкообразных флюктуаций в результате изменения методики сбора и обработки статистиками ЦСК.

Насколько нам известно, первым специалистом, допустившим такую возможность, был А. В. Островский [2013, с. 216]. Исследователь обратил внимание на примечание в книге Д. И. Иванцова «К критике русской урожайной статистики» [1915]. Речь шла о проведенной в 1893 г. реформе учета урожайных данных Центральным статистическим комитетом, которая заключалась, в том числе, в организации ежегодного собирания сведений о посевных площадях. Обсуждая эту тему, Д. И. Иванцов делает следующее примечание: «В личной беседе с одним из самых видных деятелей Центрального Комитета нам удалось установить, что одновременно с этой реформой в собирании посевных данных произошло (для нас не совсем ясное) изменение и в технике учета их в самом Комитете, благодаря чему подесятинные сборы “несомненно поднялись ” (выделено Иванцовым. – С. Н. ) в общем “не менее как на 10 %”» [Там же, с. 75].

В составленных сотрудниками ЦСК материалах известной «Комиссии 1901 года» также отмечалось, что фиксируемое официальными источниками повышение урожаев в условиях прогрессирующей выпаханности земель представляется сомнительным. «Более вероятным объяснением отмеченного явления служит, по-видимому, большее совершенство сведений о сборе хлебов в последнем десятилетии сравнительно с предшествующим временем, когда статистика урожаев находилась в настолько неупорядоченном состоянии, что сведения о сборе хлебов страдали крайней недостоверностью» (Материалы, 1903, с. 198). Это прямое указание компетентных специалистов на то, что собираемые и обрабатываемые ими урожайные данные в 1880-х гг. «страдали крайней недостоверностью», что формальное увеличение урожайности после 1893 г. объясняется «более совершенными сведениями о сборе». Очевидно, что реформа урожайной статистики с целью получения этих «более совершенных сведений» была необходима, особенно после катастрофического неурожая 1891 г.

Тем не менее, указание А. В. Островского на возможность скачка в урожайных данных было скептически встречено немногими обратившими на него внимание историками. Б. Н. Миронов попросту отрицал такую возможность [2022, с. 41]. И. А. Кузнецов утверждал, что урожайная статистика не подтверждает наличия скачка: «При переходе от 1893 к 1894 году 10-процентного скачка урожайности не наблюдается, по крайней мере, урожайность четырех основных хлебов… по 50 губерниям Европейской России увеличилась лишь на 2,6 %» [2020, с. 56]. Однако по какой-то причине И. А. Кузнецов упустил из виду, что учет посевных площадей и урожайности по новым правилам начался в 1893 г., и, стало быть, скачок урожайности должен наблюдаться при переходе от 1892 к 1893 г. И он наблюдается! По данным Обухова, урожайность зерновых в 1892 г. составила 34,3 пуда с десятины, а в 1893 г. - 48,7 пуд./дес. Рост не на 2,6 и не на 10 %, а на 42 %!

Правда, перепады урожайности от года к году могут быть вызваны чередованием урожайных и неурожайных лет. При изучении динамики урожайности специалисты обычно рассматривают средние за несколько (три, четыре, пять и более) лет. Однако если мы отступим от 1893 г. на несколько лет, то придется учитывать катастрофический неурожай 1891 г. В этом случае средние за трехлетие 1893–1895 гг. превзойдут средние за 1890–1892 гг. на 46 %. Поэтому логично было бы исключить из расчетов экстремальный 1891 г. и, чтобы соблюсти требование неразрывности интервала, брать трехлетнее среднее за 1888–1890 гг., сравнивая его со средним за 1893-1895 гг. В этом случае скачок средних составит 33 %. Можно сравнивать четырехлетние средние за 18 87-1890 и 1893-1896 гг. Скачок составит 24 %. Можно еще удалиться от точки разрыва и сравнить пятилетние средние за 1886-1890 и 1893-1897 гг. В этом случае в расчет попадет неурожай 1897 г. и скачок составит 19 %. Далее при сравнении шестилетних средних величина скачка снова увеличится до 21 %. Такой же разрыв имеет место при семилетних средних, а для восьмилетних средних он составит 22 % (подсчитано по: [Обухов, 1927, с. 56]).

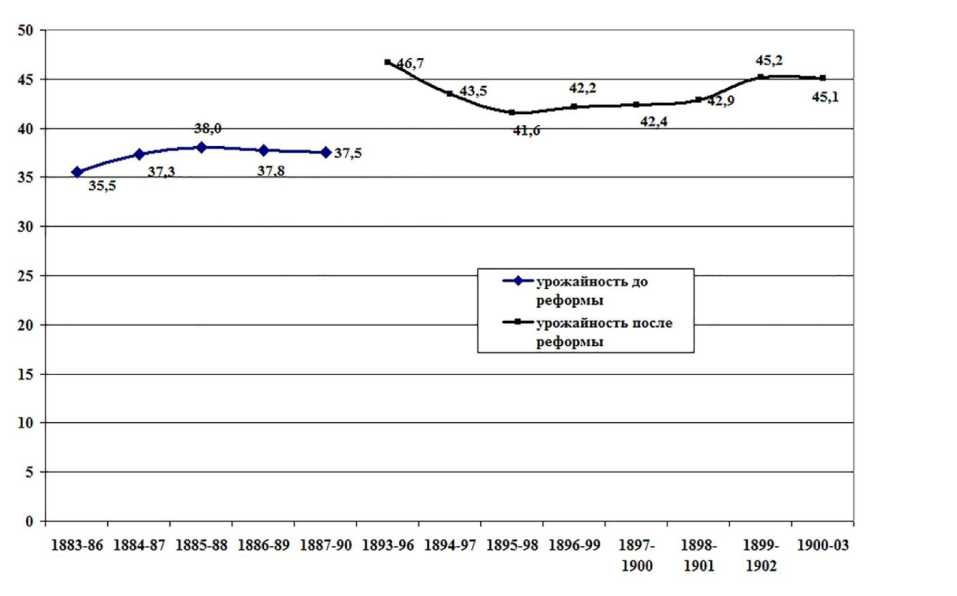

Формальный рост урожайности до и после реформы урожайной статистики с использованием 4-летних скользящих средних проиллюстрирован далее. Видно, что средняя урожайность до реформы урожайной статистики и после реформы менялась незначительно, без явной тенденции к росту, а в год реформы (1893 г.) произошел внезапный скачок.

Итак, скачок в данных по урожайности действительно имеет место. «Один из самых видных деятелей Центрального Комитета» утверждал, что в результате изменения методов учета урожайность возросла на бумаге «не менее как на 10 %». Теперь становится ясным, что «не менее как на 10 %» означает скачок как минимум в 19 %, но, может быть, и больше (2122 %).

В различных губерниях величина скачка урожайности была различной. В прибалтийских, северных, центральных промышленных губерниях существенного увеличения показателей урожайности после реформы статистики не наблюдалось. Но в некоторых черноземных и поволжских губерниях скачок урожайности в 1893–1896 гг. по сравнению с 1887–1890 гг. превышал 40 %. В Екатеринославской губернии скачок составил 42 %, в Херсонской - 43, Казанской - 51, Уфимской - 54, Вятской - 55, Самарской - 78 % (подсчитано по: [Обухов, 1927, с. 59-108]). Столь резкое повышение средней урожайности невозможно объяснить климатическими флюктуациями. По-видимому, здесь сыграли роль не только изменения в системе учета, но и «крайняя недостоверность» данных 1880-х гг., о которой писали сотрудники ЦСК, составлявшие «Материалы Комиссии 1901 года». В одних губерниях, как в Прибалтике, данные могли быть относительно достоверными, в других - «крайне недостоверными». Реформа урожайной статистики подразумевала не только изменение системы учета, но и наведение порядка в сборе данных.

Средняя урожайность по 4-летним периодам (пуд. / дес.) (подсчитано по: [Обухов, 1927, с. 56]).

Average yield over a 4-year period (pood / desyatina) (calculated based on [Obukhov, 1927, р. 56]).

Обнаружение неоднородности данных ЦСК заставляет критически переосмыслить не только данные отмеченных выше временных рядов, но выводы исследований, касающихся уровня потребления населения.

Как известно, в историографии существуют два направления, по-разному оценивающих динамику уровня потребления в России конца XIX – начала ХХ в. «Пессимисты» говорят о нарастании аграрного перенаселения и крестьянского малоземелья, что приводило к снижению душевого потребления и нарастанию недовольства народных масс. Революция 1905 г. сопровождалась волной крестьянских восстаний; крестьяне требовали передачи им помещичьей земли, что означало бы для них повышение уровня потребления. «Пессимистической» точки зрения придерживалась практически вся дореволюционная либеральная историография. «Тезис о систематическом понижении уровня жизни крестьян… – констатирует Б. Н. Миронов, – получил поддержку у всех авторитетных исследователей конца XIX – начала ХХ в.: И. И. Игнатович, А. А. Кауфмана, П. И. Лященко, Н. М. Покровского, Н. Н. Рожкова, А. Финн-Енотаевского и других, включая, конечно, В. И. Ленина, что отразила энциклопедия Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона» [Миронов, 2010, с. 31].

«Оптимисты» придерживаются противоположной позиции, они утверждают, что уровень жизни крестьян постепенно повышался. Эта точка зрения получила распространение в 1970-х гг. сначала среди американских историков, а затем, после 1993 г., и в России. Среди работ американских историков этого направления выделяется монография П. Грегори «Russian National Income. 1885–1913» [Gregory, 1982]; в то время как лидером российских «оптимистов» считается петербургский историк Б. Н. Миронов, опубликовавший несколько монографий на эту тему. Б. Н. Миронов утверждает, что причиной революции была «относи- тельная депривация – психологическая неудовлетворенность достигнутым повышением уровня жизни, разрыв между тем, что есть, и тем, что хочется» [Миронов, 2019, с. 156]. В обоснование своей позиции он ссылается на П. Грегори, который утверждал, что «между 1885–1889 и 1897–1901 гг. стоимость зерна, оставленного крестьянами для собственного потребления, в Европейской России в постоянных ценах возросла на 51 %, тогда как сельское население увеличилось на 17 %. Таким образом, потребление зерна в крестьянском хозяйстве росло в три раза быстрее, чем сельское население» [Грегори, 2003, с. 36].

Это утверждение многократно цитировалось различными авторами как доказательство повышения уровня жизни крестьян, потому мы остановимся на нем подробнее. Обратимся к статье, в которой Грегори обосновывает этот тезис [Gregory, 1980]. Прежде всего надо отметить, что Грегори учитывает только «пищевые» культуры: рожь, пшеницу, ячмень, используя при этом данные ЦСК. В 1885–1889 гг. чистый сбор этих культур в среднем составил 1 334 млн пуд., продажи – 316 млн пуд., у крестьян осталось на потребление 1 017 млн пуд. В 1897–1901 гг. осталось на потребление 1 394 млн пуд., таким образом, в натуральных объемах количество оставленного зерна возросло не на 51, а на 35 % (подсчитано по: [Gregory, 1980, р. 162]). Если же мы учтем, что сборы в 1885–1889 гг. были как минимум на 19 % больше, чем в использованных Грегори данных ЦСК, то получится, что средние сборы в этот период составляли не меньше 1 334 · 1,19 = 1 587 пуд., а количество оставляемого зерна составляло по крайней мере 1 587 – 316 = 1 271 млн пуд. Иначе говоря, в действительности между 1885–1889 и 1897–1901 гг. количество оставляемого зерна возросло только на 9,7 %, в то время как численность сельского населения (по Грегори) увеличилась на 17 %. В итоге душевое потребление сельского населения уменьшилось не менее чем на 6,2 %.

Недавно «оптимистическая» точка зрения, казалось бы, получила обоснование в работе И. А. Кузнецова [2020]. Автор приводит ряд пятилетних средних производства зерна на душу населения и приходит к выводу, что «динамика скользящей средней для Европейской России в целом рисует картину плавного повышения душевого производства зерна...» [Там же, с. 69]. Действительно, по Кузнецову, производство зерна на душу населения возросло с 28,1 пуда в 1883–1887 гг. до 31,6 пуда в 1909–1913 гг., т. е. на 12,5 % [Там же, с. 62]. Однако если мы учтем минимальный скачок в 19 %, то окажется, что в действительности душевое производство в 1883–1887 гг. составляло по крайней мере 28,1 · 1,19 = 33,4 пуда и к 1909– 1913 гг. оно не возросло, а уменьшилось не менее чем на 5,5 %.

И. А. Кузнецов почему-то не ссылается на работу С. Уиткрофта [Wheatcroft, 1991], который тридцатью годами ранее производил такие же вычисления и пришел к такому же, как И. А. Кузнецов, выводу о росте душевого производства. По Уиткрофту, душевое производство в 1883–1887 гг. составляло 456 кг, а в 1909–1913 гг. – 515 кг, что практически совпадает с цифрами И. А. Кузнецова. Однако С. Уиткрофт подсчитал также остаток зерна за вычетом экспорта: 378 кг на душу в 1883–1887 гг. и 425 кг в 1909–1913 гг. [Ibid., p. 135]. Экспорт составлял в 1883–1887 гг. 78 кг на душу. С учетом минимального скачка реальное душевое потребление в это пятилетие составит не менее 456 · 1,19 = 543 кг, а остаток после вывоза – 465 кг. Таким образом, за 1883–1913 гг. остаток не увеличился, а уменьшился не менее чем на 9,1 %, притом что производство уменьшилось на 5,5 %. Другими словами, рост экспорта зерна приводил к уменьшению остатка на внутреннее потребление.

Неучет скачка в данных ЦСК приводит к погрешности при вычислении ВВП. Так, в новейшем исследовании группы японских историков [Kuboniwa et al., 2019, р. 345] утверждается, что стоимость сельскохозяйственной продукции в России составляла в 1885 г. 4 818,1 млн руб., а в 1913 г. 10 629,4 млн, т. е. возросла в 2,206 раза. Если мы сравним сборы зерновых по данным ЦСК в 1885 и 1913 гг., то увидим, что они увеличились именно в 2,206 раза. Иначе говоря, в своих расчетах авторы ориентировались на данные ЦСК. Как известно, для сравнения урожайных данных следует брать не отдельные годы, а промежутки в несколько лет. Если мы сравним данные за 1883–1887 и 1909–1913 гг., то увидим, что производство зерновых возросло в 1,68 раза. С учетом минимального скачка в 19 % получится, что производство увеличилось не в 2,206 раза, а только на 42 %. Соответственно, вычисляемый авторами объем ВВП нуждается в существенной коррекции.

Таким образом, производство зерновых в России росло медленнее, чем полагали раньше, и при этом оно отставало от роста населения.

В итоге можно констатировать, что существовавшие до сих пор представления об экономическом развитии России во второй половине XIX в. требуют ревизии с учетом новых обстоятельств. «Пессимистическая» точка зрения получает при этом дополнительную аргументацию.

Список литературы О пересмотре данных российской урожайной статистики конца XIX века

- Виноградова Н. М. Русская урожайная статистика // Вестник статистики. 1925. Кн. 23. С. 29-84; 1926. Кн. 24. С. 51-104.

- Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX - начало XX в.): Новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003. 255 с.

- Иванцов Д. И. К критике русской урожайной статистики. Пг.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1915. 178 с.

- Кузнецов И. А. Производство зерновых и картофеля на душу населения в Европейской России в 1883-1913 годах: динамика регионов // Крестьяноведение. 2020. Т. 5, № 1. С. 53-83. https://doi.org/10.22394/2500-1809-2020-5-1-53-83

- Миронов Б. Н. Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX - начале ХХ в.? // Уральский исторический вестник. 2008. № 3. С. 81-95.

- Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII - начало ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. 911 с.

- Миронов Б. Н. Российская модернизация и революция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. 528 с.

- Миронов Б. Н. Священны факты, мнения свободны // Социологические исследования. 2022. № 3. С. 40-46. https://doi.org/10.31857/S013216250019223-8

- Михайловский В. Г. Тезисы доклада «Урожаи в России 1801-1914 гг.» // Бюлл. ЦСУ. 1921. № 50. С. 2-8.

- Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине XIX века. М.: Наука, 1974. 318 с.

- Обухов В. М. Движение урожаев в Европейской России в период 1883-1915 гг. // Влияние неурожаев на народное хозяйство России / Под ред. В. Г. Громана. М., 1927. Ч. 1. С. 1- 159.

- Островский А. В. Зерновое производство Европейской России в конце XIX - начале XX в. СПб.: Полторак, 2013. 416 с.

- Растянников В. Г., Дерюгина И. В. Урожайность хлебов в России. 1795-2007. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2009. 192 с.

- Gregory P. Grain Marketing’s and Peasant Consumption, Russia, 1885-1913 // Explorations in Economic History. 1980. Vol. 17, no. 2. P. 135-164.

- Gregory P. Russian National Income. 1885-1913. New York: Cambridge Uni. Press, 1982. 352 p.

- Jasny N. Soviet and East European Studies. Cambridge; New York: Cambridge Uni. Press, 1972. 218 p.

- Kuboniwa M., Shida Y., Tabata S. Gross Domestic Products // Kuboniwa M., Nakamura Y., Kumo V., and Shida Y. (eds.). Russian Economic Development Over Three Centuries. Singapore, 2019. P. 335-419.

- Wheatcroft S. The Reliability of Russian Prewar Grain Output Statistics // Soviet Studies. 1974. Vol. 26. P. 157-180.

- Wheatcroft S. Crises and the Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia // KingstonMann E., Mixter T. (eds.). Peasant Economy, Culture and Politics of European Russia. Princeton, 1991. P. 128-172.