О питании прудовой лягушки (Rana lessonae) урбанизированных территорий Среднего Поволжья

Автор: Файзулин А.И., Кузовенко А.Е., Чихляев И.В., Исаева И.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследовано питание прудовой лягушки Rana lessonae в условиях различной по степени урбанизации местообитаниях в зоне малоэтажной, промышленной застройки, пригороде и контроле. Наибольшая ширина трофической ниши по индексу Sd отмечена в промышленной (13,88) и пригородных (11,05) зонах и контроле (9,84), наименьшая в условиях малоэтажной застройки (2,56).

Питание, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/148205572

IDR: 148205572 | УДК: 591:

Текст научной статьи О питании прудовой лягушки (Rana lessonae) урбанизированных территорий Среднего Поволжья

В Среднем Поволжье прудовая лягушка Rana lessonae Сamerano, 1882 обитает на восточной границе ареала [6], при этом в Самарской области расположен южный участок распространения вида [1].

По литературным данным, этот вид земноводных не является синантропным [5], однако отмечается в незастроенных пригородной и лесопарковой зонах г. Самары, а также на участках с промышленной застройкой городов Тольятти и Ульяновск [1]. Следует отметить, что питание прудовой лягушки на урбанизированных территориях практически не изучено, в отличие от Rana ridibunda озерной лягушки [4]. В ненарушенных местообитаниях Среднего Поволжья питание исследовано в республиках Мордовия [2] и Татарстан [5].

В соответствии с принятой классификации урбанизированная территория подразделяется на зоны в зависимости от доминирующего типа застройки территории: I – промышленная, II – многоэтажная, III – малоэтажная, IV – территорию лесопарков и пригородных лесных массивов и К – контроль (участок, удаленный от черты города) [3].

Цель настоящего исследования – проанализировать особенности питания и трофической ниши прудовой лягушки в черте г. Тольятти Самарской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

С целью исключения сезонной изменчивости спектра питания прудовой лягушки его изучение проведено в периоды с 20 мая по 20 июня 2005 и 2010 гг. в 4 географических точках на территории

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 225 пищевых объектов рациона прудовой лягушки 56,9% (128 экз.) определены до вида, 5,8% (13 экз.) – до рода, 25,3% (57 экз.) – до семейства и 11,6% (26 экз.) – до отряда. Данные о встречаемости пищевых объектов в условиях разной антропопрессии представлены в таблице. Во всех зонах, выделенных по степени урбанизации, спектр питания амфибий существенно отличается.

В условиях наибольшего антропогенного воздействия (в промзоне Автозаводского района г. Тольятти) высокая доля в питании водных насекомых, представителей семейств: Dytiscidae – Co-lymbetes striatus (5; 14,3%), Graphoderes cinereus (1; 2,9%); Naucoridae – Ilyocoris cimicoides (3; 8,6%) и Corixidae – Plea minutissima (1; 2,9%). Фоновыми по частоте встречаемости являются наземные насекомые, виды семейств: Carabidae; единичны находки Сicindela hybrida (1; 2,9%); Formicidae – Tetramorium coespitum (2; 5,8%); Scarabaeidae – Melolontha hippocastani (1; 2,9%), Coccinellidae – Coccinella septempunctata (2; 5,8%) и Curculionidae – Sitona sp. (1; 2,9%). Позвоночные в пищевом рационе прудовой лягушки представлены молодью карповых рыб Cyprinidae – Carassius carassius (1; 2,9%) и микромаммалиями Soricidae – Sorex sp. (1; 2,9%).

В питании амфибий из популяции в зоне малоэтажной застройки с. Васильевка отмечены представители семейств Coenagrionidae – Coenagrion pulchellum (1; 1,2%); Chrysomelidae – Donacia cinerea (8; 9,5%), Prasocuris phellandrii (5; 6,0%), Chrysomela sp. (2; 2,4%), Orsodacne cerasi (3; 3,6%); Nemonychidae – Nemonyx lepturoides (1; 1,2%); Curculiondae – Strophosoma capitatus (1; 1,2%), Cycloderes pilosulus (1; 1,2%) и Lepyrus pal-ustris (1; 1,2%). По частоте встречаемости доминируют водные насекомые из семейств Gerridae –

Gerris lacustris (49; 58,3%); Naucoridae – Ilyocoris cimicoides (3; 3,6%) и Hydrophilidae – Coelostoma orbiculare (1; 1,2%).

В зоне пригородных лесных массивов в пищевом рационе прудовой лягушки доминируют наземные насекомые – виды отряда Diptera, а также семейств Chrysomelidae: Orsodacne cerasi (5; 6,0%), Labidostomis sp. (3; 3,6%), Cassida nebulosa (1; 1,2%), Chrysomela sp. (1; 1,2%), Chr . saliceti (2; 2,4%), Galeruca interrupta (1; 1,2%) и Donacia cinerea (1; 1,2%). Фоновыми по частоте встречаемости являются Coccinellidae – Coccinula quatuor-decimpustulata (1; 1,2%), Propylea quatuordecim-punctata (1; 1,2%), Harmonia quadripunctata (1; 1,2%) и Curculionidae – Otiorhynchus ovatus (5; 6,0%), Sitona hispidulus (1; 1,2%). Единичны в питании амфибий виды семейств Formicidae – Cam-ponotus saxatilis (2; 2,4%), Lasius niger (2; 2,4%), Scarabaeidae – Rhizotrogus aestivus (1; 1,2%), Aphodius serotinus (1; 1,2%); Silphidae – Dendrox-ena quadrimaculata (1; 1,2%); Scolytidae – Scolytus pygmaeus (1; 1,2%); Scutelleridae – Odontoscelis fuliginosa (1; 1,2%) и Lygaeida – Chilacis typhae (1; 1,2%). Среди водных кормов преобладают виды семейства Gerridae – Gerris lacustris (6; 7,2%) и G . sp. (3; 3,6%); редки: Naucoridae – Ilyocoris cimi-coides (4; 4,8%); Dytiscidae – Acillus sulcatus (1; 1,2%), Suphrodytes dorsalis (1; 1,2%); Corixidae (1; 1,2%) и Coenagrionidae, larvae (1; 1,2%).

Таблица. Спектр питания популяций прудовой лягушки Rana lessonae на территориях с различной степенью урбанизации

|

Пищевые объекты |

Зоны (по степени урбанизации) |

|||||||

|

Промышленная |

Малоэтажная |

Пригородная |

Контроль |

|||||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Insecta |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

2 |

2,4±1,7 |

0 |

– |

|

Plecoptera |

0 |

– |

0 |

– |

2 |

2,4±1,7 |

0 |

– |

|

Trychoptera, larvae |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

4 |

19,1±8,2 |

|

Оdonata: Zygoptera |

2 |

5,7±3,9 |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

|

Coenagrionidae |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

0 |

– |

|

Coenagrionidae, larvae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Оdonata, larvae |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

0 |

- |

0 |

– |

|

Lepidiptera, larvae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Hymenoptera |

0 |

– |

0 |

– |

4 |

4,8±2,3 |

0 |

– |

|

Vespidae |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

0 |

– |

4 |

9,5±6,1 |

|

Andrenidae |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

2 |

9,5±6,1 |

|

Formicidae |

2 |

5,7±3,9 |

2 |

2,4±1,7 |

5 |

6,0±2,6 |

0 |

– |

|

Coleoptera |

0 |

– |

0 |

– |

2 |

2,4±1,7 |

0 |

– |

|

Carabidae |

3 |

8,8±4,8 |

0 |

– |

3 |

3,6±2,0 |

1 |

4,7±4,4 |

|

Dytiscidae |

6 |

17,7±6,5 |

0 |

– |

2 |

2,4±1,7 |

0 |

– |

|

Hydrophilidae |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

0 |

– |

|

Silphidae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

- |

– |

|

Scarabaeidae |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

2 |

2,4±1,7 |

0 |

– |

|

Buprestidae |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

Окончание табл .

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Coccinellidae |

2 |

5,7±3,9 |

0 |

– |

3 |

3,6±2,0 |

1 |

4,7±4,4 |

|

Chrysomelidae |

2 |

5,7±3,9 |

18 |

21,4±4,5 |

16 |

19,3±4,3 |

3 |

14,3±7,3 |

|

Nemonychidae |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

0 |

– |

|

Curculionidae |

1 |

2,9±2,8 |

3 |

3,6±2,0 |

6 |

7,2±2,8 |

0 |

– |

|

Scolytidae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Hemiptera: Eurygasteridae |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

2 |

9,5±6,1 |

|

Ligaedae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Miridae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Scutelleridae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Pentatomidae |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

4,7±4,4 |

|

Naucoridae |

3 |

8,6±4,7 |

3 |

3,6±2,0 |

4 |

4,8±2,3 |

0 |

– |

|

Corixidae |

2 |

5,7±3,9 |

2 |

2,4±1,7 |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Gerridae |

0 |

– |

49 |

58,3±5,4 |

9 |

10,8±3,4 |

0 |

– |

|

Hemiptera, larvae |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

4,7±4,4 |

|

Orthoptera: Acrididae |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Homoptera |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

4,7±4,4 |

|

Aphrophoridae |

2 |

5,7±3,9 |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

|

Diptera |

1 |

2,6±2,7 |

1 |

1,2±1,2 |

11 |

14,5±3,9 |

0 |

– |

|

Diptera, larvae |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Sarcophagidae |

0 |

- |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Syrphidae |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

4,7±4,4 |

|

Chironomidae |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

0 |

– |

|

Dermatoptera |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

1 |

4,7±4,4 |

|

Arachnida |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

|

Mollusca |

0 |

– |

1 |

1,2±1,2 |

0 |

– |

0 |

– |

|

Mammalia |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

0 |

- |

1 |

4,7±4,4 |

|

Pisces |

1 |

2,9±2,8 |

0 |

– |

0 |

– |

0 |

– |

В условиях контроля среди наземных кормов преобладают представители отряда Coleoptera: Chrysomelidae – Chrysomela sp. (1; 4,7%), Galeruca tanaceti (1; 4,7%), Chrysomela sturmi (1; 4,7%); Coccinellidae – Coccinella septempunctata (1; 4,7%); Carabidae – Agonum sp. (1; 4,7%). Обычны виды отрядов Eurygasteridae – Eurygaster maurа (1; 4,7%), E . intergriceps (1; 4,7%); Pentatomidae – Holcostethus vernalis (1; 4,7%); Hymenoptera – Vespidae: Vespula germanica (2; 9,5%); Andrenidae – Andrena sp. (2; 9,5%). Водные объекты питания представлены только отрядом Trychoptera, larvae .

Согласно литературным данным [6], спектр питания прудовой лягушки существенно отличается в разных регионах. Так, в Симкинском лесничестве Республики Мордовия в питании амфибий преобладают Coleoptera (30%), Odonata, larvae (20%), Mollusca (18,0%), Hirudinea (16,0%) и Diptera, imago (15%) [2, 6]. В Истринском районе Московской области доминируют Insecta (25,1%), Diptera, imago (17,3%), Arachnida (10,4%) и Odo-nata, imago (9,1%) [6]. По нашим данным, в г. Тольятти в зоне промышленной застройки преобладают Dytiscidae (17,7%); в зоне малоэтажной застройки – Gerridae (58,3%) и Chrysomelidae

(21,4%); в пригородной зоне – Chrysomelidae (19,3%), Diptera (11%) и Gerridae (14,5%); в контроле – Coleoptera (23,5%) и Trychoptera, larvae (19,1%). Несмотря на имеющиеся различия, в большинстве рационов [2, 6] преобладают Diptera, imago, которые являются фоновыми объектами питания только в пригородной зоне района исследования.

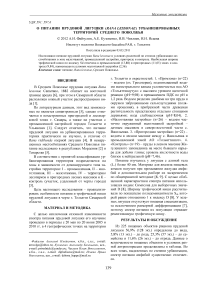

Соотношение водных и наземных объектов в рационе питания прудовой лягушки представлено на рис. 1. Из графика видно, что в большинстве обследованных популяций амфибий преобладают наземные объекты питания, за исключением участка в районе малоэтажной застройки.

Доля наземных пищевых объектов на статистически значимом уровне выше доли водных объектов в пригородной зоне (P<0,01; F=19,93), промзоне (P<0,05; F=7,40) и контроле (P<0,05; F=5,87). Напротив, в зоне малоэтажной застройки преобладают водные объекты питания (P<0,01; F=8,89), что связано с высокой встречаемостью в питании Gerris lacustris (58,3%). Доля водных объектов доминирует на статистически значимом уровне в малоэтажной зоне по сравнению с популяциями из пригородной зоны (P<0,01; F=36,88), промзоны (P<0,01; F=18,74) и контроля (P<0,01; F=16,61). Различия между другими популяциями, где доля водных объектов не превышает 25%, статистически не достоверны. По опубликован- ным данным, для зеленых лягушек отмечается возрастание доли водных кормов в условиях антропогенного воздействия [4, 9].

Рис. 1. Водные и наземные объекты питания в рационе прудовой лягушки урбанизированных территорий

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05 0

к^я индекс Симпсона D

—•— ширина ниши Sd

малоэтажная пригородная контроль

промышленная

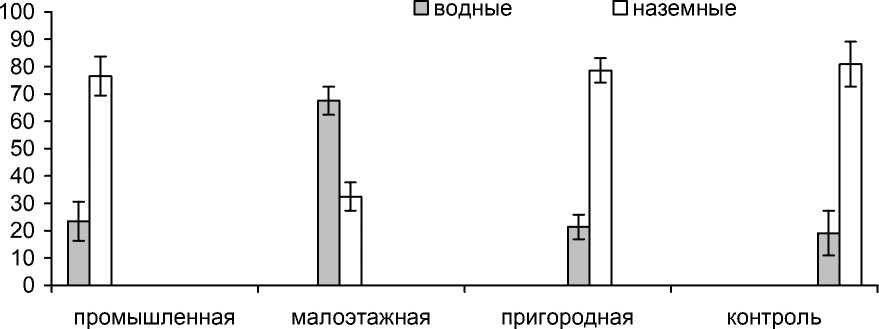

Рис. 2. Индекс Симпсона и показатель ширины трофической ниши (индекс полидоминантности) прудовой лягушки урбанизированных территорий

Анализ ширины трофических ниши – индекс полидоминантности – представлен на рис. 2. Наибольшая ширина ниши отмечена для популяции лягушек, обитающей в зоне промышленной застройки; уже – в лесопарковой зоне и контроле; наименьшая – в зоне малоэтажной застройки. Ранее в районе г. Тольятти проанализирована трофическая ниша озерной лягушки, где также установлено снижение широты ниши в зоне малоэтажной застройки [9] по сравнению с остальными зонами. Широкая трофическая ниша популяции земноводных, обитающей в зоне промышленной застройки, связана с особенностями кормовой базы местообитания. В отличие от других популяций здесь прудовая лягушка обитает в нетипичном биотопе – открытом водоеме. Данный водоем ранее наполнялся водой из магистрального канала условночистых вод и использовался в системе орошения; в настоящее время рекреаци- онная нагрузка отсутствует, сельхозугодья вокруг водоема заброшены.

Пищевой рацион амфибий обусловлен в первую очередь состоянием разнообразия и обилия кормовой базы.

На кормовую базу влияет комплекс экологических факторов, причем в ряде случаев антропогенная трансформация местообитаний земноводных приводит к повышению видового разнообразия рациона и ширины трофической ниши.

С другой стороны, в популяциях амфибий, обитающих в условиях высокой антропопрессии, изменяется соотношение экологических форм объектов питания – возрастает доля водных кормов. Снижение доли наземных кормов, по нашему мнению, связано с сокращением наземной части трофической стации под действием рекреационной нагрузки в районе малоэтажной застройки.

Список литературы О питании прудовой лягушки (Rana lessonae) урбанизированных территорий Среднего Поволжья

- Бакиев А.Г., Файзулин А.И. Материалы к кадастру земноводных и пресмыкающихся Самарской области//Материалы к кадастру амфибий и рептилий бассейна Средней Волги. Н. Новгород: Экоцентр «Дронт», 2002. С. 97-132.

- Астрадамов В.И. О питании амфибий Мордовии//Материалы конференции молодых ученых Волго-Вятского региона. Саранск: Изд-во Морд. ун-т, 1973. С. 138-139.

- Вершинин В.Л. Экологические особенности популяций амфибий урбанизированных территорий: Автореф. дис… д-ра биол. наук. Екатеринбург, 1997. 47 с.

- Вершинин В.Л., Иванова Н.Л. Специфика трофических связей вида-вселенца -Rana ridibunda Pall. в зависимости от условий местообитаний//Поволжс. экол. журн. 2006. № 2/3. С. 119-128.

- Гаранин В.И. Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края. М.: Наука, 1983. 175 с.

- Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М.: Т-во науч. изд. КМК, 1999. 298 с.

- Кузьмин С.Л. Теория оптимального пищедобывания и избирательное питание земноводных//Журн. общ. биол. 1992. Т. 53, № 1. С. 47-55.

- Кузьмин С.Л. Трофология хвостатых земноводных. Экологические и эволюционные аспекты. М.: Наука, 1992. 170 с.

- Файзулин А.И., Чихляев И.В., Кривошеев В.А., Кузовенко А.Е. Анализ спектра питания озерной лягушки (Rana ridibunda) урбанизированных территорий Среднего Поволжья//Изв. Самар. НЦ РАН. 2010. Т. 1, № 1. С. 126-129.