О поляризационных откликах объектов с малой оптической анизотропией (краткое сообщение)

Автор: Фофанов Яков Андреевич, Бардин Б.В.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика и химия приборостроения

Статья в выпуске: 1 т.26, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследованы некоторые особенности поляризационных откликов объектов с малой оптической анизотропией. Показано, что данные отклики обладают важными для практики свойствами линейности и аддитивности. Рассмотрена принципиальная возможность описания намагничивания в терминах ориентационной упорядоченности.

Лазер, поляризационно-оптический анализ, магнитооптика, оптоэлектроника, оптическое материаловедение

Короткий адрес: https://sciup.org/14265011

IDR: 14265011 | УДК: 535.44.621

Текст краткого сообщения О поляризационных откликах объектов с малой оптической анизотропией (краткое сообщение)

Поляризационно-оптические методы являются эффективными средствами исследований и технологического контроля материалов и элементов с высокой оптической и структурной однородностью, упорядоченных веществ и материалов, ансамблей точечных рассеивателей и т. д. [1–10]. Тем не менее перспективы дальнейшего развития и применения методов ограничиваются в ряде случаев отсутствием достаточно полных представлений об их возможностях. В данной работе рассмотрены некоторые особенности поляризационных откликов исследуемых объектов с малой оптической анизотропией.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

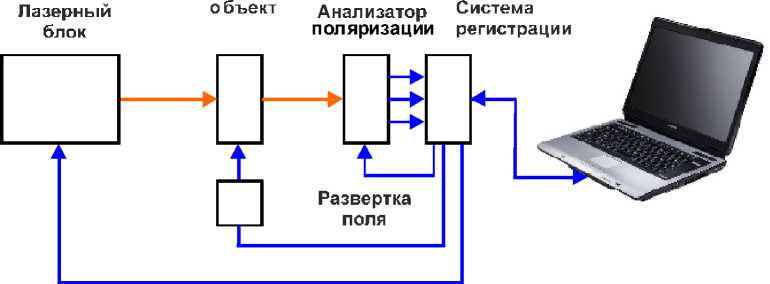

На рис. 1 представлена упрощенная блок-схема, поясняющая принцип измерений [2–3, 5].

Генерируемое лазерным блоком зондирующее излучение проходит через исследуемый объект и детектируется анализатором поляризации. Блок развертки поля осуществляет управляемое воздействие на исследуемый объект. В системе регистрации происходит аналоговая и цифровая обработка, а также отображение и запись полученных сигналов, несущих информацию о поляризационных характеристиках исследуемых объектов [11].

Исследуемый

Рис. 1. Блок-схема установки

Наблюдаемый поляризационно-оптический отклик φ (далее отклик) определяется следующей формулой:

φ = φ 0 sin Δ cos 2 ψ , (1)

где Δ — разность набегов фаз зондирующего излучения, линейно поляризованного по главным осям исследуемого объекта; ψ — угол разворота образца; φ 0 — масштабный множитель (более подробно см. [5]).

В целом ряде практически важных случаев представляют большой интерес исследования образцов, обладающих малой оптической анизотропией [2–5, 9, 10]. Естественной мерой малости при этом может быть соотношение

Δ << 1 рад. (2)

В этом случае sin Δ ≈ Δ, и соотношение (1) принимает следующий вид:

φ = φ 0 Δ cos 2 ψ , (3) т. е. зависимость величины поляризационного отклика от анизотропии образца становится линейной. Хорошо известно, что линейные шкалы очень удобны практически, т. к. заметно упрощают дальнейшую обработку полученных данных.

Исследуемые образцы, удовлетворяющие критерию (2), можно назвать "слабыми образцами" или образцами, обладающими "слабой анизотропией". Отметим, что поляризационные отклики φ , выраженные, например, в вольтах, могут быть при этом отнюдь не слабыми и достигать в зависимости от общего усиления в измерительном тракте единиц–десятков вольт. Но даже и в этом случае отклики образцов, удовлетворяющих (2), естественно будет называть "слабыми откликами".

Слабые отклики обладают помимо линейности еще одним очень важным свойством — аддитивностью: суммарный отклик системы образцов φ Σ равен сумме их отдельных окликов φi , измеренных независимо [3, 5]

φ Σ = Σ ( i ) φ i . (4)

Аддитивность и линейность откликов существенно упрощают теоретический анализ результатов высокочувствительных поляризационно-оптических исследований. Например, это дает возможность выполнить полный анализ переноса поляризованного света в объектах с неоднородной оптической анизотропией, зондируемых лазерным излучением с глубокой модуляцией поляризации [3].

В некоторых случаях аддитивность поляризационных откликов позволяет также описать процесс намагничивания исследуемых образцов в терминах ориентационной упорядоченности. Хорошим модельным объектом для этих целей является борат железа (FeBO3), обладающий наряду с маг- нитными свойствами также и необходимой для использования поляризационно-оптических методов прозрачностью [12].

Достаточно подробное изучение данного кристалла поляризационно-оптическими методами выполнено в работе [13]. Здесь же отметим только, что с оптической точки зрения кристалл бората железа можно упрощенно рассматривать как стопу из пластин (доменов), направления главных осей, индикатрисы и магнитных моментов которых имеют хаотическую ориентацию [14]. При намагничивании оптические индикатрисы доменов и их магнитные моменты начинают ориентироваться преимущественно по направлению внешнего магнитного поля, что сопровождается появлением поляризационных откликов [13, 14].

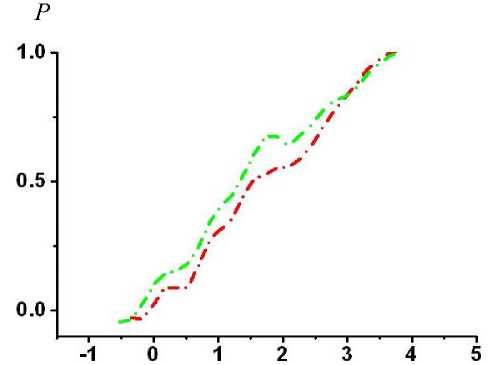

Из [15] следует, что описываемый здесь процесс поляризационно-ориентационной упорядоченности может быть охарактеризован параметром поляризационно-ориентационного порядка:

P = 2 ‹cos2 ψ › – 1, (5)

где ψ — угол наклона оси оптической индикатрисы. Если оптические индикатрисы доменов ориентированы хаотически, то среднее значение ‹cos2 ψ › равно 1\2 и P = 0. При полной поляризационноориентационной упорядоченности ‹cos2 ψ › = 1 и P = 1.

При переходе от ψ к 2 ψ из (5) получаем, что P = = ‹cos 2 ψ ›. Учитывая при усреднении свойство аддитивности откликов (4), находим, что параметр поляризационно-ориентационного порядка пропорционален измеряемому поляризационному отклику, определяемому соотношением (3), и, таким образом, процесс намагничивания может быть

H , Э

Рис. 2. Зависимости параметра поляризационноориентационного порядка от внешнего магнитного поля описан в терминах поляризационно-ориентационной упорядоченности. Это иллюстрируется рис. 2, где показаны зависимости P(H) для образца из бората железа. Из полного массива полученных данных на рис. 2 представлены две кривые, сопоставление которых дает характерное представление о воспроизводимости результатов измерений. Видны ускорения и замедления намагничивания, обусловленные скачкообразными изменениями доменной структуры исследуемого кристалла [13, 16].

Развиваемые методы и подходы могут найти применение в исследованиях широкого круга объектов и систем, обладающих слабой оптической анизотропией [13, 17, 18].

ВЫВОДЫ

-

1. Поляризационные отклики образцов с малой оптической анизотропией обладают важными для практики свойствами линейности и аддитивности.

-

2. Показана принципиальная возможность описания намагничивания в терминах ориентационной упорядоченности.

Авторы благодарят Плешакова И.В. за полезные обсуждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-02-08703.

Список литературы О поляризационных откликах объектов с малой оптической анизотропией (краткое сообщение)

- Billardon B.M., Canit J.C., Russel M.F.J. Sensitive devices to determine the state and degree of polarization of a light beam using a birefringence modulator//J. Optics (Paris). 1977. Vol. 8, no. 6. P. 373-384.

- Fofanov Ya.A. Threshold sensitivity in optical measurements with phase modulation//Proc. SPIE. The Report of tenth Union Symposium and School on High-Resolution Molecular Spectroscopy. 1992. Vol. 1811. P. 413-414. Doi: DOI: 10.1117/12.131190

- Sokolov I.M., Fofanov Ya.A. Investigations of the small birefringence of transparent objects by strong phase modulation of probing laser radiation//J. Opt. Soc. Am. A. 1995. Vol. 12, no 7. P. 1579-1588. Doi: DOI: 10.1364/JOSAA.12.001579

- Фофанов Я.А., Афанасьев И.И., Бороздин С.Н. Структурное двупреломление в кристаллах оптического флюорита//Оптический журнал. 1998. Т. 65, № 9. С. 22-25.

- Фофанов Я.А. Методы и приборы для количественного анализа структурного двулучепреломления материалов и веществ//Научное приборостроение. 1999. T. 9, № 3. С. 104-110.

- Фофанов Я.А. Селективное отражение поляризованного света при наклонном падении//Квантовая электроника. 2009. Т. 39, № 6. С. 585-590. Doi: DOI: 10.1070/QE2009v039n06ABEH013773

- Fofanov Ya.A., Kuraptsev A.S., Sokolov I.M., Havey M.D. Dispersion of the dielectric permittivity of dense and ultracold atomic gases//Phys. Rev. A. 2011. Vol. 84. P. 053811. Doi: DOI: 10.1103/PhysRevA.84.053811

- Fofanov Ya.A., Kuraptsev A.S., Sokolov I.M., Havey M.D. Spatial distribution of optically induced atomic excitation in a dense and cold atomic ensemble//Phys. Rev. A. 2013. Vol. 87. P. 063839. Doi: DOI: 10.1103/PhysRevA.87.063839

- Fofanov Ya.A. Optical saturation of strong selective reflection//Universal Journal of Physics and Application. 2013. Vol. 7, no. 4. P. 370-375. Doi: DOI: 10.13189/ujpa.2013.010402

- Fofanov Ya.A. Nonlinear and fluctuation phenomena under conditions of strong selective reflection in inclined geometry//Advances in Optoelectronics Research. Ed. M.R. Oswald. Nova Science Publishers, Inc., USA, 2014. ISBN: 978-1-63321-212-1. P. 75-114.

- Фофанов Я.А., Бардин Б.В. О принципах и подходах к автоматизации высокочувствительных лазерных методов количественного поляризационно-оптического анализа//Научное приборостроение. 2002. Т. 12, № 3. С. 64-67.

- Diehl R., Jantz W., Noläng B.I., Wettling W. Growth and properties of iron borate, FeBO3//Currents Topics in Material Science. Vol. 11. Ed. Kaldis E. Elsevier Science Publisher, 1984. P. 241-387.

- Фофанов Я.А., Плешаков И.В., Кузьмин Ю.И. Лазерное поляризационно-оптическое детектирование процесса намагничивания магнитоупорядоченного кристалла//Оптический журнал. 2013. Т. 80, № 1. С. 88-93.

- Саланский Н.М., Глозман Е.А., Селезнев В.Н. ЯМР и доменная структура в монокристалле FeBO3//ЖЭТФ. 1975. Т. 68, № 4. С. 1413-1417.

- Грищенко А.Е., Черкасов А.Н. Ориентационный порядок в поверхностных слоях полимерных материалов//УФН. 1997. Т. 167, № 3. С. 269-285.

- Рудяк В.М. Эффект Баркгаузена//УФН. 1970. Т. 101, № 3. С. 429-462.

- Fofanov Ya. On the analogy in evolution processes and the behavior of a magnetically ordered systems//Natural Science. 2013. Vol. 5, no. 4A. P. 14-17. Doi: DOI: 10.4236/ns.2013.54A003

- Фофанов Я.А. О критериях сильных и слабых сигналов в поляризационно-оптических исследованиях//Научные труды Международного конгресса "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". Том 7. Санкт-Петербург, 2015. C. 101.