О положении ценопопуляций копеечника Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.) в экологическом пространстве (в условиях бассейна Средней Волги)

Автор: Ильина Валентина Николаевна, Дорогова Юлия Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о возможности определения экологических особенностей местообитаний копеечника Гмелина в условиях бассейна Средней Волги с помощью программы EcoScaleWin.

Копеечник гмелина, ординация, популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/148200920

IDR: 148200920 | УДК: 57.055

Текст научной статьи О положении ценопопуляций копеечника Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.) в экологическом пространстве (в условиях бассейна Средней Волги)

К аждый вид организмов характеризуется экологической амплитудой, или экологической позицией – диапазоном значений экологического фактора, при котором возможно его существование. Экологическую позицию вида можно оценить при помощи различных экологических шкал. Для реализации этого используются как точечные шкалы оптимумов, так и диапазонные экологические шкалы. Диапазонные экологические шкалы содержат балловую оценку экологической амплитуды видов по различным факторам среды.

Фитоиндикация местообитаний раритетных представителей местных флор, их ценопопуляций и растительных сообществ является в настоящее время одним из популярных и репрезентативных видов диагностики параметров этих объектов. Основой фитоиндикации являются экологические характеристики популяций видов, входящих в состав конкретных фитоценозов. Индикационная значимость видов тем выше, чем ýже их экологические диапазоны. Это справедливо для растений с высоким обилием.

Среди рассмотренных нами видов отметим копеечник Гмелина ( Hedysarum gmelinii Ledeb.) – травянистый стержнекорневой многолетник с развитым каудексом из сем. Fabaceae Lindl., произрастающий на карбонатных почвах в Поволжье, Сибири, Казахстане, Монголии [13, 15, 16, 17]. В связи с редкостью на территории европейской части России к. Гмелина внесен в некоторые региональные Красные книги, в том числе Самарской области [11]. Даже при визуальных наблюдениях можно увидеть некоторое разнообразие в условиях местообитаний модельного вида – он произрастает на меловых и глинистых почвах в составе сообществ как петрофитных, так и луговых степей.

Территория, на которой с 1998 года нами проводится изучение популяций H. gmelinii , располагается на западной границе его ареала. Она охваты-

Ильина Валентина Николаевна , к.б.н., доц.; Дорогова Юлия Александровна , к.б.н., доц.

вает всю Самарскую и сопредельные с ней районы Оренбургской и Ульяновской областей и принадлежит к бассейну р. Волга в среднем ее течении.

В сложении растительного покрова бассейна Средней Волги заметное место занимают каменистые степи. В Предволжье они располагаются на Жигулевских, Сенгилеевских, Хвалынских горах, в Заволжье в основном приурочены к отрогам Бу-гульмино-Белебеевской возвышенности и Общего Сырта, где водоразделы и склоны крупных и малых рек образованы коренными горными породами пермского, юрского, реже мелового возрастов. Сверху они перекрыты четвертичными отложениями, на которых сформирован почвенный покров. Почвы типичные карбонатные и остаточно-карбонатные черноземы, смытые иногда до материнской породы.

Число известных местообитаний к. Гмелина в бассейне Средней Волги невелико, нередко они значительно удалены друг от друга. В большинстве местообитаний (до 80 %) отмечена низкая численность особей, нередко обнаруживаются только единичные взрослые экземпляры. Динамика пространственной и онтогенетической структур изученных ценопопуляций имеет флуктуационный тип [7, 8, 9].

В Среднем Поволжье к. Гмелина характеризуется как уязвимый вид. Почти все его популяции находятся в угнетенном состоянии, часто на грани исчезновения или уже сведены. Разработка мер охраны вида в бассейне Средней Волги должна проводиться с использованием сравнения состояния его локальных популяций в оптимальных и критических условиях обитания. Определение этих параметров возможно при использовании методов ординации.

Ординация – это собирательное понятие для обозначения многомерных методов обработки данных о связи растительности и условий среды [1, 6, 12], опирающиеся на данные видового состава растительных сообществ, что дает возможность проследить существующие взаимосвязи между экологическими факторами и составом растительности.

Наиболее популярным в геоботанических и экологических исследованиях на территории Европейской части России можно назвать использование экологических шкал выдающихся отечественных ученых Л.Г. Раменского [14], Д.Н. Цыганова [18] и европейских исследователей Г. Элленберга [19, 20] и Э. Ландольта [21].

Различные компьютерные программы, например, EcoScaleWin позволяют обрабатывать массивы геоботанических описаний и получать точечные и диапазонные оценки для любого вида сосудистых растений по каждому исследуемому фактору и совокупную оценку местообитаний [1, 6].

Флористические списки геоботанических описаний растительных сообществ с участием H. gmelinii были обработаны нами с помощью компьютерной программы EcoScaleWin по шкалам Д.Н. Цыганова. Для анализа экологических режимов территорий на зональном и региональном уровнях целесообразно использовать 4 шкалы Д. Н. Цыганова: термоклиматическую, континентальности климата, омброклиматическую аридности-гумидности и криоклиматическую. Остальные шесть шкал отражают экологическую неоднородность территории локального масштаба: по увлажнению, его переменности, богатству, кислотности, солевому режиму почв, освещенности местообитаний. Таблицы Д. Н. Цыганова имеют меньшую градацию по сравнению с таблицами Л. Г. Раменского, поэтому ими проще пользоваться.

В результате обработки описаний были получены следующие экологические характеристики местообитаний модельного вида по десяти шкалам: термоклиматической (Tm) – неморальные, континентальности климата (Kn) – материковые и субконтинентальные, омброклиматической аридно-сти–гумидности (Om) – субаридные, криоклимати-ческой (Cr) – с умеренными зимами, увлажнения почв (Hd) – средне-степные и лугово-степные, со- левого режима почв (Tr) – довольно богатые и богатые почвы, богатства почв азотом (Nt) – бедные азотом почвы, кислотности почв (Rc) – нейтральные почвы, переменности увлажнения (fH) – с умеренно переменным увлажнением, освещенности-затенения (Lc) – открытые и полуоткрытые пространства.

Несомненно, эти данные не являются окончательными и нуждаются в доработке, прежде всего потому, что при анализе геоботанических описаний с помощью программы EcoScaleWin процент найденных видов редко превышал 80% в каждом из приведенных описаний. Список видов, учитывающийся при использовании экологических шкал Д.Н. Цыганова, должен быть существенно дополнен разработчиками программы и требует включения многих степных и сухостепных представителей. В описаниях не учитывались такие растения, как Scorzonera purpurea L., Hedysarum gmelinii Le-deb., H. grandiflorum Pall., H. razoumovianum Fisch. еt Helm, Gypsophila altissima L., Globularia punctata Lapeyr., Vincetoxicum stepposum (Pobed.) A. et D. Love, Stipa pulcherrima K. Koch, S. korshinskyi Roshev., Thymus bashkiriensis Klok. & Shost., Linum ucranicum Czern., Crambe tataria Sebeok и многие другие, часто встречающиеся в фитоценозах с участием модельного вида, нередко имеющие значительное обилие и представляющие значительный интерес при изучении и анализе флоры и растительности петрофитных вариантов степей. Та же проблема возникает и при обработке данных с использованием шкал Л.Г. Раменского, что отмечается и другими авторами, работающими в этом направлении [5, 6]. Программа EcoScaleWin содержит больший набор экологических шкал и, в основном, сведения о лесных видах растений, вследствие чего их лучше применять для фитоиндикации лесных сообществ.

Hd

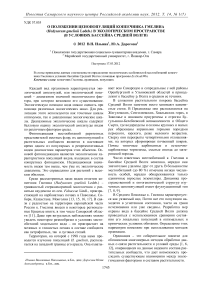

Рис. 1. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и континентальности климата (Kn)

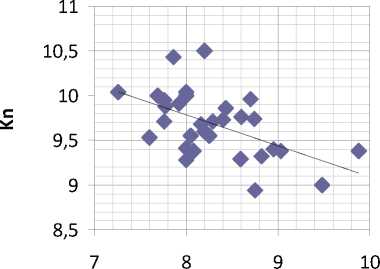

Рис. 2. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и аридности-гумидности (Om)

Несмотря на возникающие сложности, получение сведений об экологической специфике растительных сообществ и местообитаний H. gmelinii с помощью программы EcoScaleWin представляется возможным [12].

На практике часто возникает необходимость ных. С этой целью на графике выделяют только оптимумы обилия, т.е. такие параметры экологического фактора, при которых вид развивается максимально продуктивно, и в дальнейшем сравнивают только эти числа.

Метод определения особенностей популяций с рассматривать одновременно несколько экологиче-

использованием анализа экологического простран-

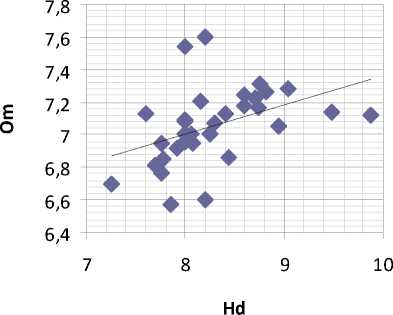

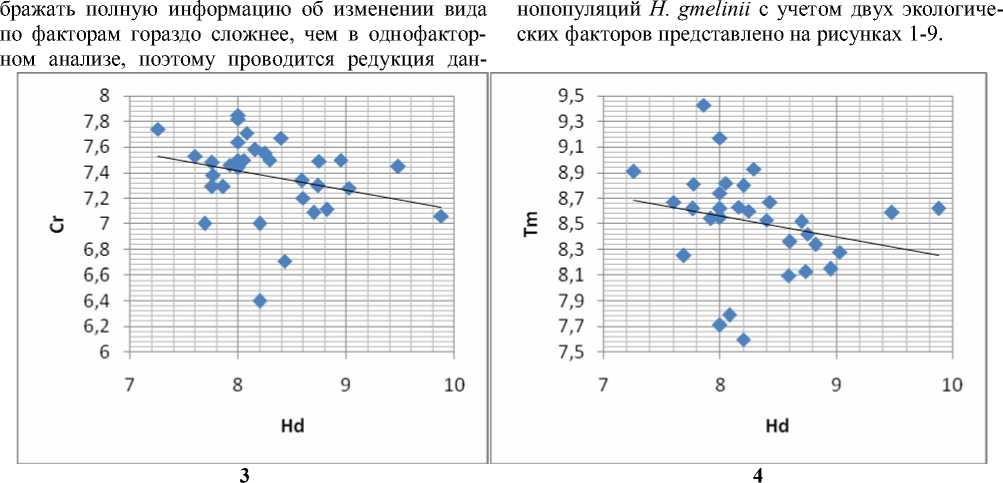

ских факторов. Для изучения сообществ, определяемых более, чем одним фактором, применяют многофакторный градиентный анализ (обычно двухфакторный) [2, 3, 4, 12]. В этом случае, ото- ства с учетом 2-х факторов был применен нами при выявлении экологических особенностей местообитаний копеечника Гмелина в бассейне Средней Волги. Положение в пространстве изученных це-

Рис. 3. Положение ЦП в экологическом простран- Рис. 4. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и криотермно- стве факторов увлажнения почв (Hd) и преобласти (Cr) дающих температур (Tm)

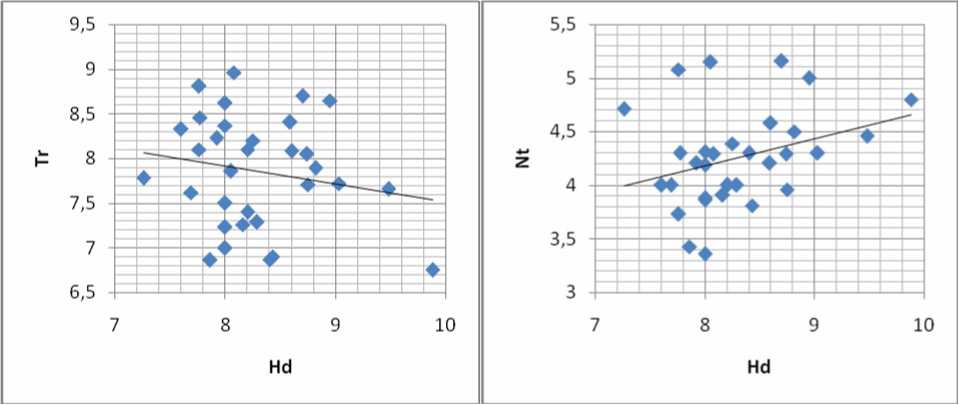

Рис. 5. Положение ЦП в экологическом простран- Рис. 6. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и солевого стве факторов увлажнения почв (Hd) и богатства режима почв (Tr) почв азотом (Nt)

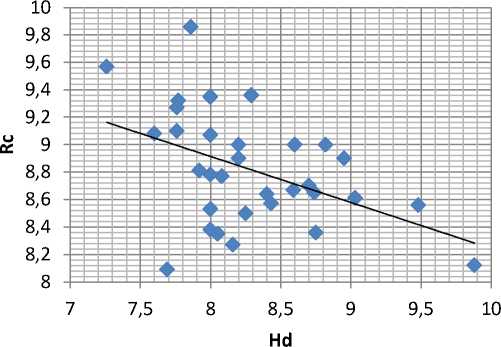

Рис. 7. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и кислотности почв (Rc)

Hd

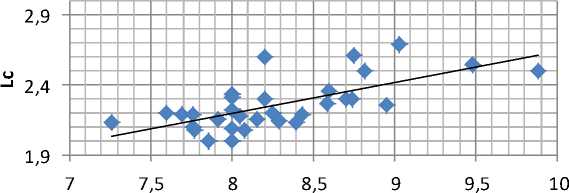

Рис. 8. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и освещенности-затенения (Lc)

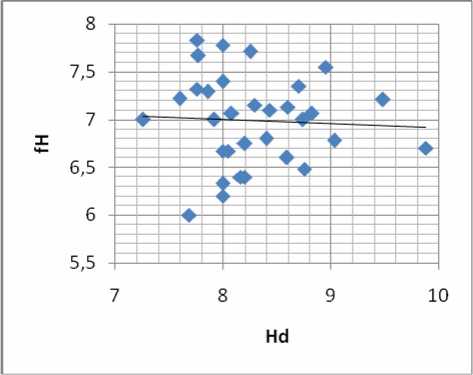

Рис. 9. Положение ЦП в экологическом пространстве факторов увлажнения почв (Hd) и переменности увлажнения (fH)

Полученные данные свидетельствуют о достаточно широком общем экологическом пространстве, в котором могут располагаться изученные це-нопопуляции копеечника Гмелина, но и о значительно более узком экологическом оптимуме, благоприятно сказывающемся на развитии и поддержании популяций. Таким образом, обладая узкими экологическими диапазонами H. gmelinii имеет высокую индикационную значимость.

Список литературы О положении ценопопуляций копеечника Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.) в экологическом пространстве (в условиях бассейна Средней Волги)

- Грохлина Т.И., Ханина Л.Г. Автоматизация обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам//Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всероссийской научной конференции/Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2006.

- Дорогова Ю.А. Популяционное и экологическое разнообразие наиболее распространенных видов древесных растений в подзоне хвойно-широколиственных лесов: дис. … канд. биол. наук: 03.00.16. Йошкар-Ола, 2009.

- Жукова Л.А., Дорогова Ю.А., Турмухаметова Н.В., Гаврилова М.Н., Полянская Т.А. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений: монография/Под общ. ред. Л.А. Жуковой. Йошкар-Ола: МарГУ, 2010.

- Заугольнова Л.Б., Есипова Е.С. Использование ГИС для анализа пространственного распределения популяций деревьев (на примере Приокско-террасного заповедника)//Онтогенез и популяция: сб. материалов III Всеросс. популяционного семинара. Йошкар-Ола: МарГУ, 2001.

- Зубкова Е.В. О некоторых особенностях диапазонных экологических шкал растений Д.Н. Цыганова//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 5.

- Зубкова Е.В., Ханина Л.Г., Грохлина Т.И., Дорогова Ю.А. Компьютерная обработка геоботанических описаний по экологическим шкалам с помощью программы EcoScaleWin: учебное пособие. Йошкар-Ола: МарГУ, Пущинский гос. ун-т, 2008.

- Ильина В.Н. Эколого-биологические особенности и структура ценопопуляций редких видов рода Hedysarum L. в условиях бассейна Средней Волги. Автореф. дис.… канд. биол. наук. Тольятти, 2006.

- Ильина В.Н. Hedysarum gmelinii Ledeb. на западной границе ареала//Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников науч. конф. (Тольятти, 12-15 окт. 2009 г.). Тольятти, 2009.

- Ильина В.Н. О распространении копеечников Разумовского и Гмелина в бассейне Средней Волги//Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы (V Любищевские чтения)/Под ред. Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова. Тольятти: Кассандра, 2010.

- Ильина В.Н., Дорогова Ю.А. К вопросу об экологических условиях местообитаний копеечника Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.)//Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы Всеросс. научно-практ. конф. с международ. участием, посв. 100-летию со дня рождения д.б.н., проф. В.Е. Тимофеева. 1-3 февраля 2012 г., Самара. Самара: ПГСГА, 2012.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Редкие виды растений, лишайников и грибов/Под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и проф. С.В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007.

- Новаковский А. Методы ординации в современной геоботанике//Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. № 10 (132).

- Плаксина Т.И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара: Изд-во СГУ, 2001.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипов Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз, 1956.

- Росков Ю.Р., Яковлев Г.П., Сытин А.К., Железняковский С.А. Бобовые Северной Евразии: информационная система на компакт-диске. СПб., 1998.

- Спрыгин И.И. Выходы пород татарского яруса пермской системы в Заволжье, как один из центров видообразования в группе калькофильных растений//Сов. ботаника. 1934. №4.

- Федченко Б.А. Обзор видов рода Hedysarum. С.-Пб, 1902.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983.

- Ellenberg H. Ziegerwerte der Gefaspflanzen Mitteleuropeas/H. Ellenberg//Scripta geobotanica. Gottingen, 1974. Vol. 9.

- Ellenberg H., Weber H.T., Dull R.,Wirth V., Werner W., Paulisen D. Zeigerwerte von Pflanzen in in Mitteleuropa [Indicator values of plants in Central Europe]//Scripta Geobotanics. V. 18. Verlag Erich Goltze KG, Gottingen, 1991.

- Landolt E. Okologische Zeigerwertezur Sweizer Flora//Veroff. Geobot. Inst. ETH. Zurich. 1977. H. 64.