О понятиях «цивилизация, протоцивилизация»и знаках на керамике в культурах Подунавья, Кавказа и Переднего Востока в V-III тыс. до н. э

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Эта статья представляет собой попытку более конкретно сформулировать концепцию цивилизации в системе типологии исторического процесса на основе этнологических и археологических данных. Определены следующие термины: цивилизация, протоцивилизация, раннее государство, государство без денежного обращения и государство с валютной системой для обмена и торговли. В своем определении порога цивилизации автор следует L.G. Моргана и И. М. Дьяконова, согласно которому ключевым моментом было продвижение передачи информации на изобретение сценария, состоящего из слов или слогов. Этап исторического развития до этого является тем, что автор рассматривает как протоцивилизацию. Характерными для этого этапа являются знаковые системы, обозначенные на керамике или объекте культового значения. Культуры дунайского хальколита, период Урука в Северной Месопотамии и ранний бронзовый век на Кавказе можно классифицировать как протоцивилизации. Среди особенностей протоцивилизаций - хорошо развитая металлообработка и эксплуатация источников меди. Цивилизация является синонимом идеи государства. Отличительной особенностью государства является его уровень экономического развития, который находит выражение в появлении обмена с использованием общепринятых весовых эквивалентов для ценностей (благородных металлов). Именно с этого этапа развития государственность началась в Сумер, а затем на Ближнем Востоке.

Цивилизация, протоцивилизация, археология, этнология, пер-вобытное общество, периодизация, культура, вождество, фонетическое письмо, словесно-слоговое письмо, история, информатика, майкопско-новосвободненскаяобщность, куро-араксская культура, знак, керамика, текст, символ, источник

Короткий адрес: https://sciup.org/14328560

IDR: 14328560

Текст научной статьи О понятиях «цивилизация, протоцивилизация»и знаках на керамике в культурах Подунавья, Кавказа и Переднего Востока в V-III тыс. до н. э

Одной из актуальных проблем типологии исторического прогресса по данным археологии и этнологии является понятие цивилизация . В настоящее время этот термин используется с разной смысловой нагрузкой. Например, как показатель некой высокой культуры или государственности1. Его также употребляют в историософии, философии, журналистике и в самых разнообразных случаях ( Массон , 1989. С. 5-12; Сулакшин , 2013. С. 14-56).

В данной статье нас интересует вопрос, насколько понятие цивилизация возможно использовать на основании археологических источников в применении к культурам земледельцев и скотоводов поздней первобытности. Начнем анализ этого понятия от его истоков.

Термин цивилизация происходит от латинского слова civilis – городской, гражданственный. Он появился впервые в работе шотландского просветителя, историка и философа, моралиста Адама Фергюсона «An essay on the history of civil society» (1767). Под ним подразумевалась стадия в развития человеческого общества, характеризующаяся существованием общественных классов, а также городов, письменности и других подобных явлений. Предложенная шотландским ученым периодизация мировой истории (дикость - варварство - цивилизация) пользовалась поддержкой в литературе просветителей и философов в конце XVIII – начале XIX в. ( Семенов , 1993б; Сулакшин , 2013. С. 14).

Понятие «цивилизация» в исторической этнологии появилось благодаря трудам Л.Г. Моргана о развитии родового общества ( Морган , 1934. С. 13). Цивилизация, как писал Л.Г. Морган, имеет две ступени – древнюю и современную. Древняя ступень начинается с изобретения фонетического письма или иерогра-фического письма на камне (Там же. С. 10). Современную ступень цивилизации он детально не рассматривал. Но под ней явно имелось в виду государство2.

Современные этнологи, судя по фундаментальной работе Ю.И. Семенова (1993а. С. 2), вообще к понятию «цивилизация» относятся очень сдержанно. То же самое можно отметить и для археологии ( Гуляев , 2012. С. 218).

В археологии конца XX в. продолжался поиск конкретного приложения термина «цивилизация» для анализа стремительно растущего фонда ее источников по заключительному этапу первобытной эпохи. В качестве критериев цивилизации рассматривались монументальная архитектура, города и письменность (см., напр.: Массон , 1989. С. 8). Не поднимая дискуссию вокруг такого подхода, можно только отметить, что по археологическим источникам энеолита, начала бронзового века критерии возникновения города3 часто бывают весьма расплывчатыми, если речь заходит о населенных пунктах без монументальной храмовой архитектуры и крепостных стен. Так, Р. Мак-Адамс предложил считать поселком населенный пункт с площадью 0,1-6 га, городом - населенный пункт с площадью 6,1-25 га, городским центром - населенный пункт с площадью около 50 га ( Гуляев , 2012. С. 40). Вместе с тем широко распространено мнение, что города появились в Месопотамии еще в урукский период, когда о словесно-слоговой письменности и государственности еще говорить рано (Там же. С. 5).

Возникновение монументальной архитектуры (таулов – комбинированных каменных стел) относится сейчас к IX тыс. до н. э. (Гёбеклитепе) (Schmidt, 2007. S. 83-96). Это намного древнее первых цивилизаций - государств в Егип- те и Шумере. Ну, и конечно, оттенок термина «цивилизация», указывающий на гражданское общество, плохо увязывается с историей первобытности. Это более позднее явление, чем неолит и бронзовый век.

Свидетельства материальной культуры, относящиеся к развитию письма, отмеченные Л.Г. Морганом, археологически, как известно, могут быть зафиксированы для целого ряда культур4. Эти данные обозначают особое направление, связанное с историей информатики, которая косвенным путем отражала этапы общества, иллюстрирующие степень ее развития. Рассмотрим такой подход на конкретных примерах.

Прежде всего, надо отметить, что для уточнения понятия «ранние формы письма» очень важно замечание крупнейшего специалиста в области палеолингвистики И.М. Дьяконова. Так, по его определению, при установлении критерия порога цивилизации на Ближнем Востоке речь должна идти не о форме фонетического письма, а о словесно-слоговом письме. Оно появилось в Шумере не позже первой четверти III тыс. до н. э. (Дьяконов , 1979. С. 27). Подлинные цивилизации с такой системой передачи и хранения информации возникли на юге Месопотамии, на юго-западе Ирана и в долине Нила в самом конце IV тыс. до н. э.5 В Шумере письменность зарождается во время протописьменного периода6 в виде идеограмм, а затем в виде клинописи. Таблички с клинописью датируются на юге Месопотамии с середины III тыс. до н. э. (Дьяконов , 1983. С. 117).

Вместе с тем, фундамент цивилизаций на Ближнем Востоке был заложен ранее, в период урукской культуры (Там же. С. 88). Переход к цивилизации в Месопотамии шел неравномерными темпами. На юге он твердо определяется с начала III тыс. до н. э. Но в начале III тыс. до н. э. на севере Месопотамии культуры еще не переступили порог первобытности и оставались на более низкой ступени развития (Там же. С. 90).

Ниже мы кратко упомянем археологические данные, относящиеся к знаковым системам того «фундамента», который подстилал эпоху становления словесно-слоговой письменности Переднего Востока. Они связаны с урукской эпохой вне зоны Южной Месопотамии. Для полноты сравнения наш экскурс затрагивает области распространения высокоразвитых культур земледельцев и скотоводов Подунавья, Кавказа и Переднего Востока в V-III тыс. до н. э.

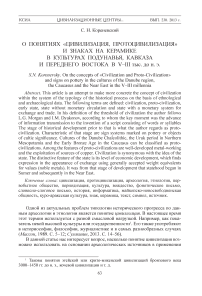

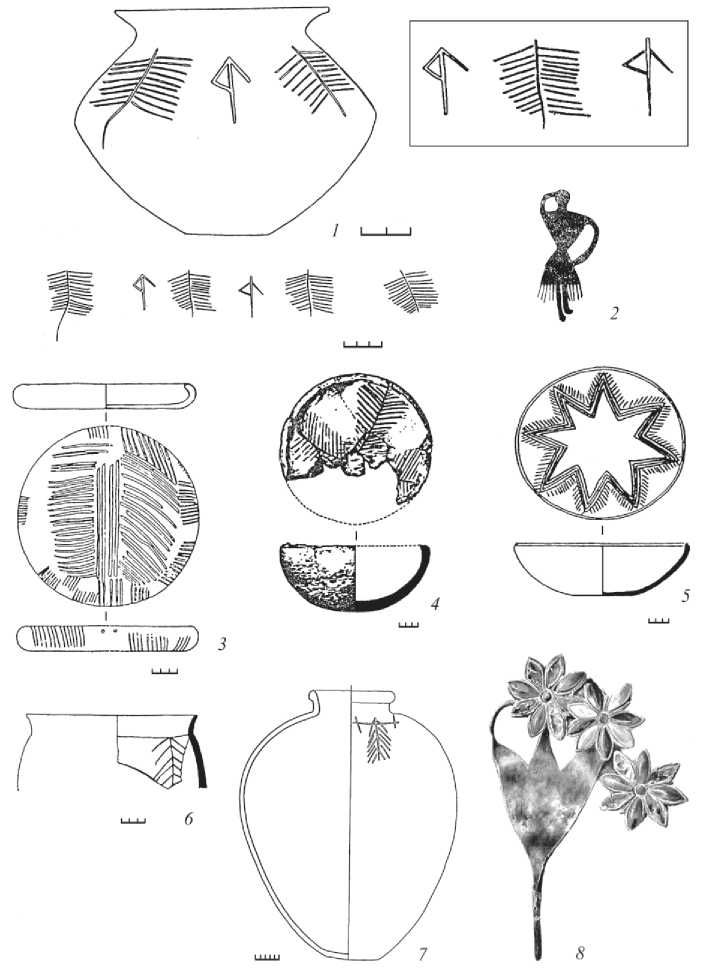

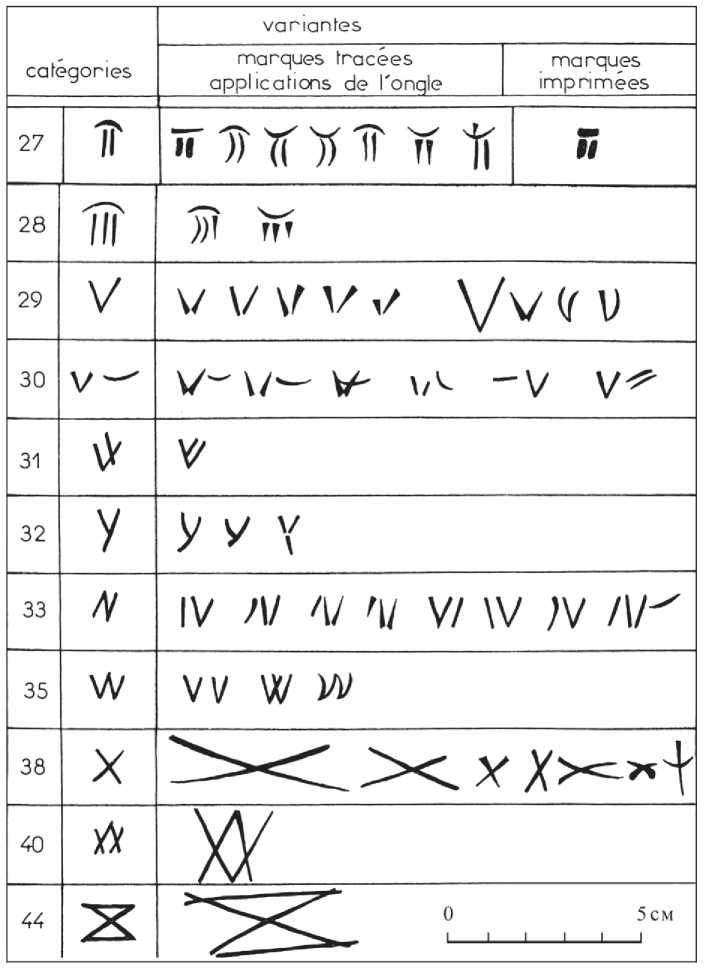

Рис. 1. Знаки на керамике культуры нео-энеолита Винча-Тордош (по: McChesney Winn , 1973)

Знаки культур дунайского энеолита (конец VI - V тыс. до н. э.) (рис. 1). Знаки-пиктограммы дунайского энеолита известны из культур Винча-Тордош, Ма-рица, Сава, Поляница, Видра, Градешница с конца VI – середины V тыс. до н. э. далее, а также культур Гумельница - Караново VI - Варна - Коджадермен (Тодорова, 1986. С. 208–211) Знаки на керамике хорошо прослеживаются для культуры Триполья (Черныш, 1982. С. 304. Табл. LXXXIII). Мак-Чесни Винн даже называет эпоху энеолита Дунайского бассейна «халколитической цивилизацией», которая сформировалась независимо от влияния Месопотамии (McChesney Winn, 1973. Р. 303). Более того, он подчеркнул, что в самом Урукском периоде в Месопотамии (Южной) знаки на керамике были совершенно неизвестны. Знаки культуры Вин-ча-Тордош он отожествлял с зарождением письменности (McChesney Winn, 1973. Р. 289).

Я не хотел бы спорить по этому вопросу, т. к. здесь дело касается специального анализа этой проблемы лингвистами, которые могут оценивать значение древних знаковых систем. В любом случае их можно воспринимать как начало создания знака для передачи и хранения информации с определенным смысловым значением.

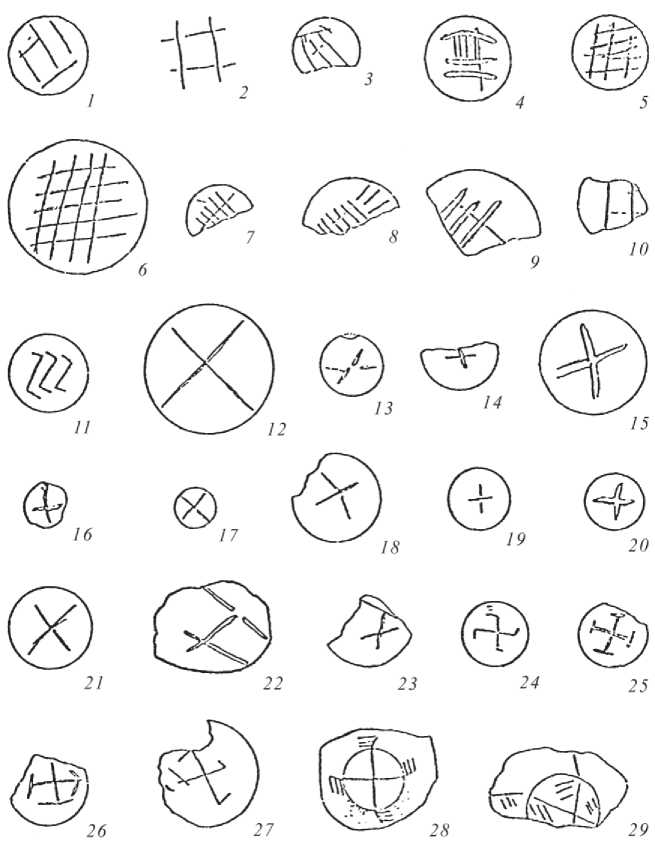

Майкопско-новосвободненская общность (МНО) Предкавказья (IV тыс. до н. э.). Галюгаевско-серегинский и псекупский варианты . Керамика со знаками была связана прежде всего с носителями галюгаевско-серегинского варианта (раннемайкопского) МНО. Его дата определяется с диапазона первой четверти начала IV тыс. Большинство дат укладывается в середину IV тыс. до н. э. Финал приходится на третью четверть этого тысячелетия. Наиболее ранняя дата фрагмента сосуда со знаком, имеющая определение возраста, находится в конце первой половины IV тыс. до н. э (Заманкул 1/70: 3640–3500 ВС) ( Кореневский , 1999; 2011. С. 21–40). Знак на сосуде встречен также в Майкопском кургане (на пифосе).

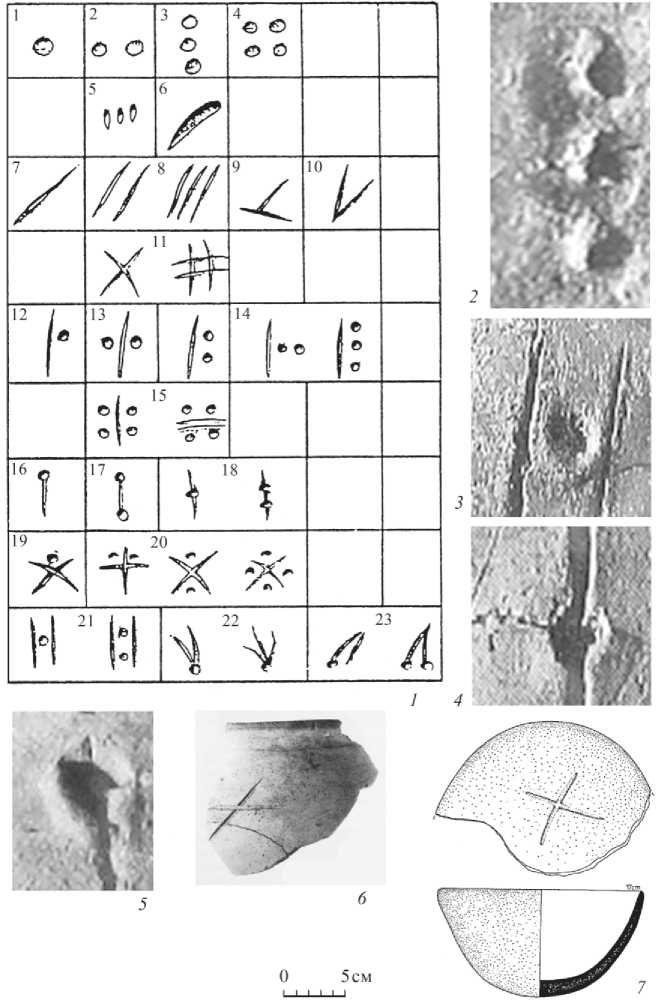

Знаки на сосуды галюгаевско-серегинского варианта наносились на плечико, в основном по сырому тесту. Такие сосуды со знаками имеют округлое дно. Они изготовлялись из тщательно отмученного теста и обладают высокой степенью симметрии форм вследствие изготовления с помощью примитивных круговых устройств. Коллекция знаков на керамике с круглым дном МНО галюгаевско-серегинского варианта известна по небольшому количеству находок, включающих несколько более 30 образцов целых форм и отдельных черепков ( Кореневский , 1999. С. 4-23; 2004. С. 37, 38). Знаки имели вид прорезных линий, наколов, углублений, напоминающих отпечаток пальца, но не всегда ими являющихся. Формы их были просты, но, как правило, индивидуальны. Это кресты прямые и косые, сочетание прямых линий, сочетание прямой линии/линий и точечных углублений (наколов, отпечатков) или только точек-углублений. Место нанесения знака – верхняя часть сосуда (плечико). В основном сосуды со знаками – это сосуды средних или крупных закрытых форм, а также чаны (рис. 2, 1–30 ).

Интересно отметить, что в другом, псекупском варианте МНО, также впитавшем в себя наследие передневосточной культуры времени северо-месопотамских миграций, сосудов со знаками очень мало. Например, мне известен один сосуд с таким знаком из погребения 1 кургана 4 могильника Натухаев-ский псекупского варианта МНО (рис. 2, 31 ) (раскопки А.В. Шишлова 2008 г.) ( Шишлов , 2012) 7 .

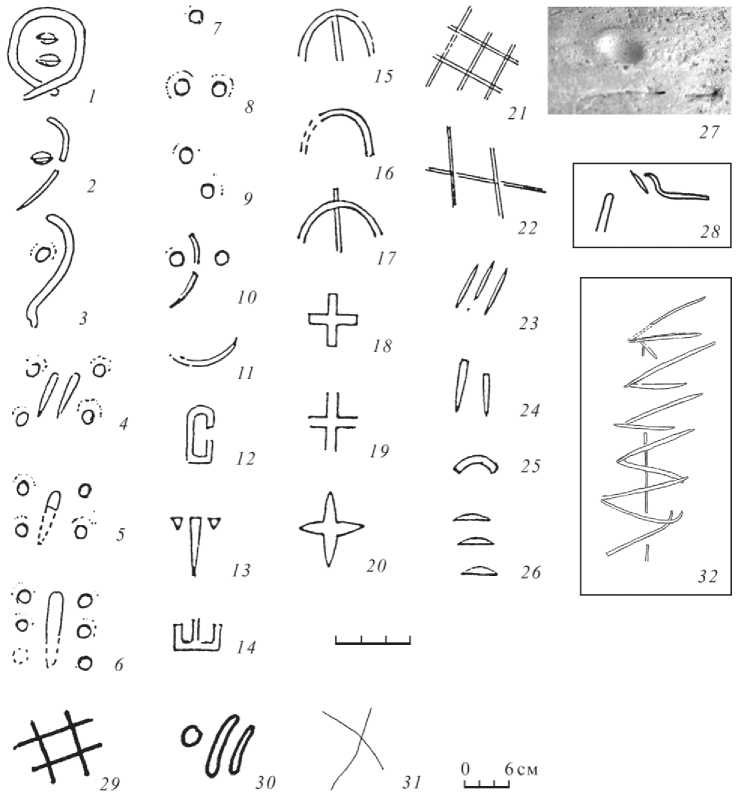

Система знаков на керамике позднемайкопских памятников долинского варианта МНО (рис. 3, 1–3, 5–8 ). Она представлена знаками на плоском дне

7 Благодарю А.В. Шишлова за возможность использовать эти находки.

Рис. 2. Знаки на керамике майкопско-новосвободненской общности

Галюгаевско-серегинский вариант : 1, 2, 4, 24, 25 – Усть-Джегутинский мог.; 3, 6 – Серегинское пос.; 7, 8, 10, 11, 27 – Галюгаевское пос.; 12 – курган Кардоник, основное погр.; 13–16, 18, 19, 21 – Большетегинское пос.; 17 – погр. 2/60 у с. Заманкул; 22 – курган Шалушка о. п.; 23 – курган у п. Гранит о.п.; 26 – погр. 4/7 мог. у с. Сунжа; 28 – пос. Индустрия; 29 – погр. 1/70 у с. Заманкул (по: Кореневский , 1999); 30 – Усть-Джегутинское пос. (раскопки А.Д. Резепкина). Псекупский вариант : 31 – мог. Натухаевский 4/1 (раскопки А.В. Шишлова). Долинский вариант : 32 – Марьинский 3 мог. 1/18 (использована сводка автора: Кореневский , 1999. Рис. 1 с добавлениями)

сосуда в виде креста или решетки. Все сосуды изготовлены из тщательно отмученного теста и относятся к образцам керамики высокого класса по меркам МНО ( Кореневский , 1999; 2004). Известно до десятка находок черепков и целых сосудов с такими знаками.

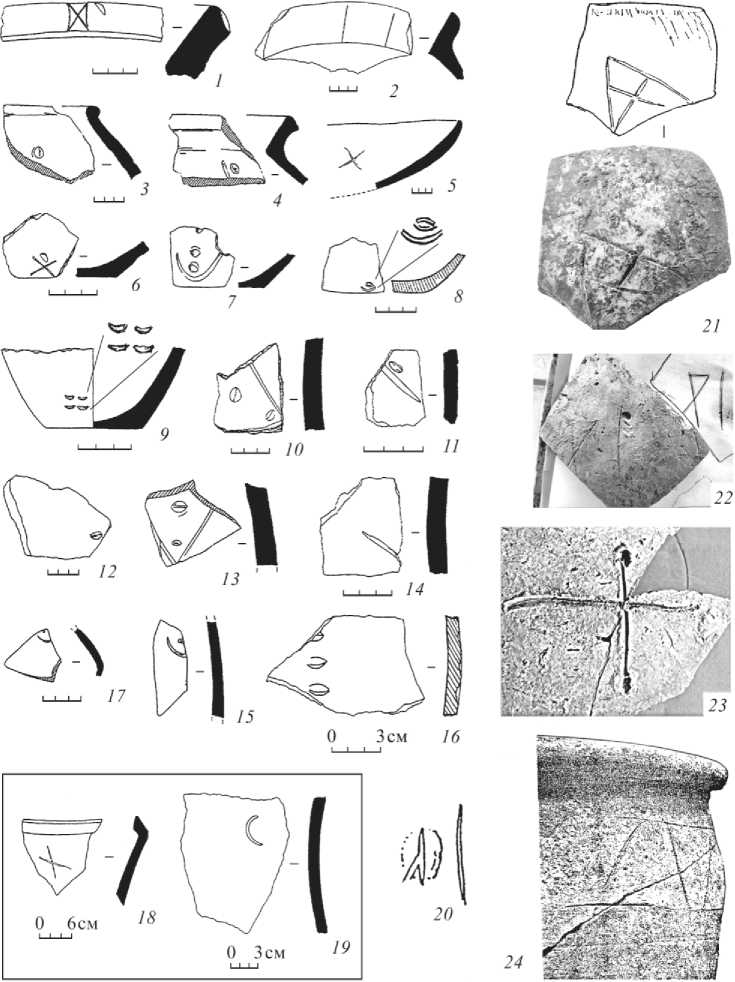

Рис. 3. Знаки на доньях долинского варианта МНО и их аналогии в куро-араксской культуре и северо-месопотамской культуре позднего халколита

1 – Кабардино-Балкария; 2 – Калиновский мог., комплекс 3; 3 – ст. Ассиновская, кург. 20, насыпь (по: Кореневский , 1999); 4 – Великент II (по: Мунчаев и др. , 2010); 5, 6 – пос. Кирпичный (раскопки С.Н. Кореневского); 7 – Марьинская 3, кург. 1 погр. 18 (фото автора); 9 – Арслантепе VII (по: Fran-gipane , 2010); 10 – образец записи шумерского счета (по: Крамер , 2009)

На доньях сосудов долинского варианта помимо крестообразных прорезных знаков встречены также небольшие углубления, расположенные точно по центру. Но они интерпретируются как следы от оси поворотного столика ( Бобринский, Мунчаев , 1966. С. 17).

Один сосуд долинского варианта из комплекса Марьинская 3 1/18 имеет особую метку на тулове. Она была нанесена на сосуд после обжига ( Канторович, Маслов , 2009. С. 83–116) (рис. 1, 32 ; 3, 7, 8 ). При увеличении метка предстает в виде ряда V-образных значков (примерного порядка V V V W\) (рис. 1, 32 ; 3, 8 ), нанесенных на заранее помеченное прямой линией место, каждый по отдельности друг за другом. Значки образуют вертикальную строку размером около 5 см в длину, ограниченную снизу косым прочерком в виде «слэша». Эта метка уникальна. Как она воспринималась? В вертикальном или горизонтальном положении? При постановке сосуда на дно или вверх дном? Ответить трудно. Поэтому о ней мало что можно сказать кроме того, что с ее помощью выражается какое-то сложное понятие, передаваемое рядом отдельно стоящих и отдельно пишущихся элементов, наподобие буквы или цифры V8.

В истории развития письма есть примеры записи знаков счета, в виде повторяющихся элементарных символов (палочек, треугольников, галочек). Таковы, например, системы записи римских или шумерских чисел (рис. 3, 10 ) ( Крамер , 2009. С. 110).

Прорезные знаки и знак-пиктограмма Древа Жизни . В контексте МНО есть еще один редкий сосуд - находка на р. Пшиш (рис. 4, 1 ) со знаками Древа Жизни и двумя прорезными разделителями, напоминающими человеческие фигуры с жестом руки, опирающейся в танце на пояс (рис 4, 2 ). Мы полагаем, что это была именно пиктограмма со смысловой передачей символа волшебного дерева, а не абстрактный значок. По типу биконического сосуда он может быть отнесен к псекупскому варианту МНО. Аналогии такому рисунку Древа Жизни можно отметить на дне миски из основного погребения кургана 25 Чегем II (рис. 4, 3 ), на миске из поселения Уашхиту (рис. 4, 4 ), а также на сосуде из поселения Чишхо (рис. 4, 6) 9 . Знак Древа Жизни был распространен очень широко в разных культурах. Например, он встречен на энеолитическом сосуде протоямной культуры из погребения 2 кургана 27 ( Синицын, Эрдниев , 1966. С. 168. Рис. 34, 3 ). Он обнаружен на сосуде из поселения Арслантепе VIA (рис. 4, 7 ). Вероятно, нанесенные на сосуд из Пшиша знаки отражают некий «текст». Но, принимая во внимание уникальность вещи, более ничего о таких знаках не приходится говорить.

Заканчивая экскурс в тему майкопско-новосвободненской общности, необходимо подчеркнуть, что характерная для новосвободненской группы керамика не имеет никаких отмеченных выше знаков. Единственный знак в виде рисунка-символа встречен на миске из урочища Клады кург. 11/Н, погребение 49, – это восьмиконечный знак розетки-цветка Древа Жизни (рис. 4, 5 ) напоминающий восьмиконечные цветы этого волшебного дерева, украшающие булавки жрицы Шубад из Урского некрополя (рис. 4, 8 ) ( Woolley , 1934).

Аналогии прорезным знакам на майкопской керамике. Коллекция прорезных и накольчатых знаков на тулове, зафиксированная на майкопской керамике IV тыс. до н. э., имеет наиболее близкие аналогии среди знаков на посуде лейлатепинской культуры Южного Кавказа и среди меток на посуде

Рис. 4. Сосуды майкопско-новосвободненской общности со знаком Древа Жизни и цветка-розетки

1 – р. Пшиш; 2 – трипольская культура, изображение человека в танце; 3 – Чегем II 25/о. п.; 4 – пос. Уашхиту; 5 – Клады 11/Н, погр. 49; 6 – пос. Чишхо (по: Резепкин , 2004); 7 – Арслантепе VIA (по: Frangipane , 1993); 8 – Ур, царское кладбище (по: Woolley , 1934)

из памятников того же времени, локализованных в Северной Месопотамии, Восточной Анатолии ( Кореневский , 1999; Мусеибли , 2011. С. 16–21). Поэтому в целом такую систему маркировки на керамике можно для удобства изложения назвать северо-месопотамской знаковой системой на керамике массового производства, изготовляемой с помощью начальных форм круга, но иногда и вручную.

Аналогии маркировке плоского дна сосудов известны для керамики разных культур и времен. Они, скорее всего, имеют конвергентный характер. Таковы, например, знаки на доньях сосудов ручной лепки дунайского энеолита (рис. 1, 5, 6, 12, 18, 21 ). Встречены на керамике куро-араксского поселения Великент II (рис. 3, 4 ) ( Мунчаев и др. , 2010. Рис. 6, 6 ). Знак на дне кругового сосуда известен из слоя Арслантепе VII (рис. 3, 9 ) ( Frangipane , 2010. P 33. Fig. II, c ).

Ниже отметим памятники, на которых зафиксирована керамика с северо-месопотамской системой меток на тулове, к югу от Предкавказья.

Северо-месопотамская система знаков на керамике , упомянутая выше (рис. 5, 1 - 6), наиболее рано была зафиксирована на немногих памятниках. Один из них известен на Южном Кавказе, это поселение Овчулартепеси на р. Арпа в Нахичевани. Слой, откуда происходит знак, связан с временем переходного периода от Убейда к Уруку (рис. 5, 7 ). Другой случай отмечен на черепке из поселения Хоурум Хуюк в Восточной Анатолии, датируемом V тыс. до н. э. ( Flatcer , 2007. Р. 191–202). Посуда, на которую нанесены эти знаки, вылеплена от руки. На Овчулартепеси - это простая форма миски с уплощенным дном. Знак нанесен на дно изнутри (рис. 5, 7 ).

Знаки более молодого времени, IV тыс. до н. э., представлены уже большими сериями и нередко на керамике, изготовляемой с помощью круговых устройств. Они специально изучены Ф. Труфелли для слоя VII Арслантепе (рис. 5, 1 ) ( Tru-felli , 1994. Р. 245–288) и отражены в трудах А. Пальмиери ( Palmieri , 1985), М. Франжипане ( Frangipane , 1993). Слой Арслантепе VII датируется временем среднего урукского периода (3900 – 3700–3400 BC) ( Frangipane , 2000. Р. 440, 451). Далее, по сводке Ф. Труфелли, похожие значки встречены на керамике поселений Телль-Брак, Хамман ель Туркман, Норсунтепе, Тепе Гавра слой XI, Амук F, G, Грай Реш ( Trufelli , 1994. Р. 245–288). К этому списку можно добавить поселение Олюмтепе из восточной Анатолии ( Öygen et al. , 1999. P. 19 – 67).

На Южном Кавказе аналогичные значки зафиксированы на керамике из поселений лейлатепинской культуры: Техут ( Кореневский , 1999. С. 20. Рис. 8), Лейлатепе (рис. 6, 24 ), Беюк Кесик (6, 1 – 17 ), Пойлу II (рис. 6, 18, 19 ) ( Торо-сян , 1976; Нариманов и др. , 2007. Рис. IV, 22, 27 ; Мусеибли , 2007. C. 197; 2010. С. 211) Бериклдееби (рис. 6, 20 ), Алхантепе (рис. 6, 21 – 23 )10.

Керамика со знаками лейлатепинской культуры известна по отдельными черепками лепной или круговой керамики. Знаки часто наносятся на придонную часть сосуда, иногда на плечико или венчик. Знаками покрывались как закрытые формы керамики, так и открытые (миски). Датировка ранних памятников лейлате-пинской культуры связана с концом V – началом IV тыс. до н. э. ( Мусеибли , 2007. С. 150, 151). Но она продолжала существовать и в середине IV тыс. до н. э.

Рис. 5. Знаки на керамике Арслантепе VII и Овчулартепеси

1–6 – Арслантепе VII (по: Trufelli, 1994); 7 – Овчулартепеси (по: Morro et al. , 2009)

Рис. 6. Знаки на керамике лейлатепинской культуры

1–16 – Беюк Кесик (по: Мусеибли , 2007); 18, 19 – Пойлу II (по: Мусеибли , 2010); 20 – Бериклдееби (рис. автора; Кореневский , 2004); 21–23 – Алхантепе (раскопки Т.И. Ахундова); 24 – Лейлатепе (по Т.И. Ахундову)

Имеет ли майкопская система знаков свои локальные отличия? По всей видимости, да. Так, у майкопских племен знаки наносились только на керамику престижного «первого класса», для изготовления которой использовались примитивные круговые устройства. Знаки размещались на плечиках сосудов. На лейлатепинской керамике, как и на северо-месопотамской, знаки наносились на венчик, плечико, придонную часть тулова. Состав теста такой керамики специально не изучался. Поэтому сейчас затруднено сопоставление лейлатепинской керамики со знаками в отношении технологии ее производства с предкавказской знаковой керамикой.

Прорезные знаки-метки на керамике Восточной Анатолии, по замечанию Ф. Труфелли ( Trufelli , 1994. Р. 245–288), начинают исчезать из обихода во время эпохи Джемдет Насра, т. е. слоя Арслантепе VIА, остается только редко встречаемый знак Древа Жизни. Отдельные ее проявления доживают до Раннединастического времени ( Munchaev, Merpert , 1994) и прослеживаются на круговой керамике даже в период VIBI, где зафиксирован один такой сосуд в «элитной гробнице» ТI ( Frangipane , 2000. P. 470. Fig. 16, 9 ).

Помимо упомянутых выше знаковых систем культур V – IV тыс. до н. э. в Иране были распространены другие знаковые системы. Они отмечены в Сузиане ( Dollfus, Encrevé , 1980. Р. 269–280), Белуджистане (Мергарх) (IV–III тыс. до н. э.) ( Quirоn , 1980. P. 269–279), в Кермане (Тепе Яхья) (в III тыс. до н. э.) ( Potts , 1980).

Иранские системы знаков отличаются от северо-месопотамской системы тем, что среди них не были распространены знаки в виде углубленных наколов и лунок, а также сочетаний прорезных линий и наколов. Доминировали прорезные прямые или изогнутые линии наподобие следа ногтя, а также знаки, нанесенные краской. Комбинаций знаков из наколов и прорезных линий не заметно также на керамике дунайских энеолитических культур (рис. 1).

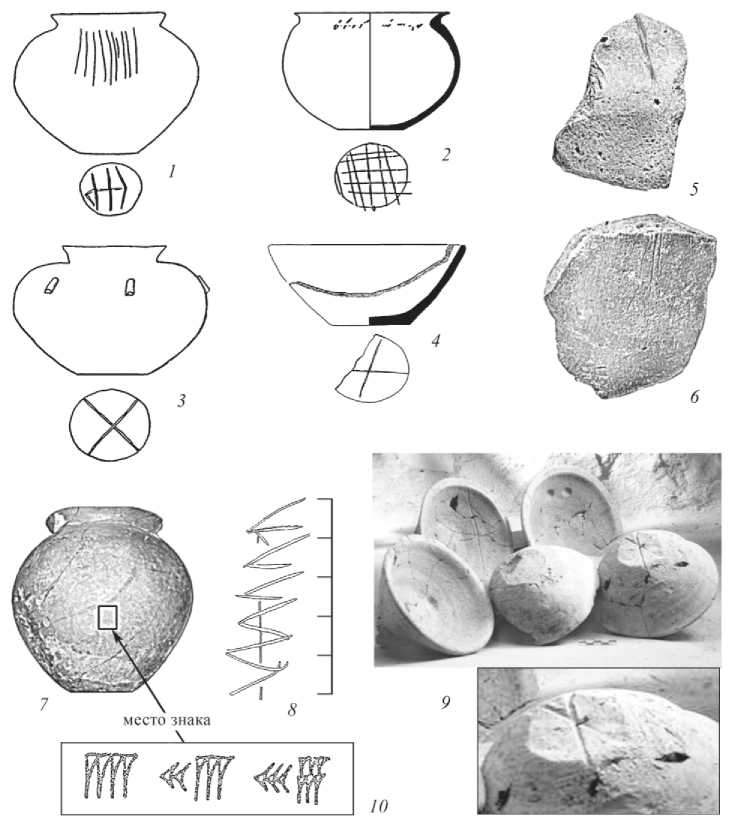

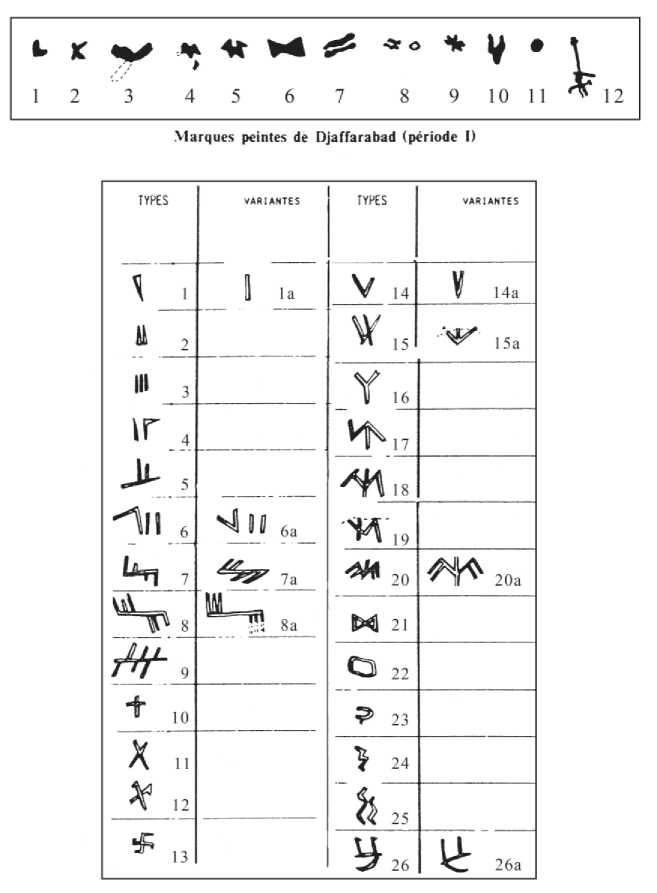

Сузианский вариант системы знаков на керамике представлен на памятниках Джафарабад, Джови, Бендебел, Сузы ( Dollfus, Encrevé , 1980. Р. 107–115). Самые ранние знаки датируются началом V тыс. до н. э. (Джафарабад). Они редки в первой половине V тыс. до н. э. Знаков уже много во второй половине V тыс. до н. э. (Джови, Бендебел). Для IV тыс. до н. э. знаки характерны для Суз. В конце IV тыс. до н. э. фиксируются ранние таблички с письмом прото-эламитов (Ibid. Р. 109) (рис. 7).

Белуджистанский вариант знаковой системы характерен для юго-восточного Ирана (Мергарх). Знаки наносились прорезями как прямые или изогнутые линии или краской как линии такой же формы. Они известны из слоев памятника IV–III тыс. до н. э. ( Quirоn , 1980. P. 269–279) (рис. 8).

Керманский вариант системы знаков в основном датируется III тыс. до н. э. (поселение Тепе Яхья) Он близок к сузианскому варианту. Знаки здесь могут наноситься на дно сосуда в виде рисунка или пиктограммы ( Potts , 1981. Р. 107–117) (рис. 9).

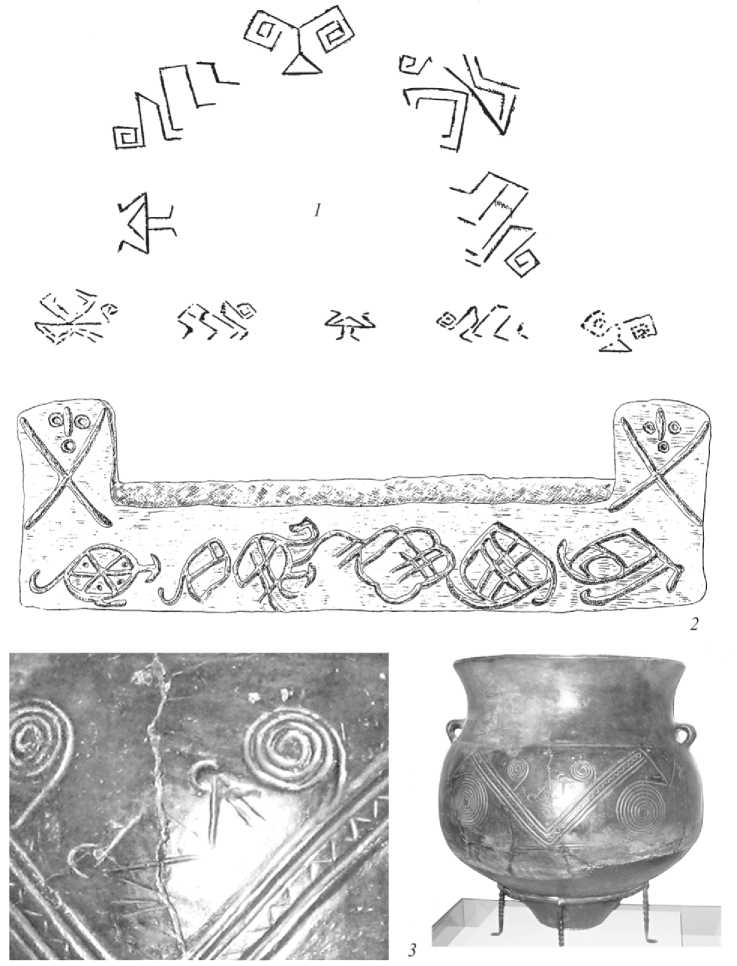

Куро-араксская система знаков-пиктограмм была давно отмечена Б.А. Куф-тиным. В настоящее время установлено, что куро-араксская культура в IV тыс. до н. э. охватила огромную область Северной Месопотамии, Восточной Анатолии, Южного Кавказа и Дагестана. В III тыс. до н. э. ее памятники, известные как культура кирбет-керака, открыты в Палестине и в Иране. Выделенные для

Рис. 7. Знаки Сузианы (по: Dollfus, Encrevé , 1980)

нее Б.А. Куфтиным знаки-пиктограммы ( Куфтин , 1948) могут рассматриваться как некая система передачи кодовой, скорей всего культовой, информации, т. к. подобные значки не были связаны с продукцией массового производства. Знаки куро-араксских племен отмечены не только на керамике, но и на приочажном алтарике из поселения Пулур X ( Koşay , 1976), что подтверждает магический смысл такой маркировки (рис. 10, 4, 5 ).

Рис. 8. Знаки Мергара (выборочно) (по: Quirоn , 1980)

Что могли означать рассмотренные абстрактные знаки-метки в виде комбинаций геометрических линий или комплексов линий и точек, полученных оттиском или наколом? Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, отметим, что на

|

TEPE YAHYA |

/ j| IK mi -rr # S X "^ A t^AArn^UU'F/ll^^V'A/i/^-^^^ |

|||||

|

Shahdad^ |

I ll HH |

rfr |

ex A T / mi (fi/twvx и |

|||

|

Turkmenia |

||||||

|

Mundigak^ |

X |

£X A |

||||

|

Quetta 4 |

X |

mA |

||||

|

Sistan |

X |

|||||

|

Zhob-Lorelai |

1 |

ТГ |

X |

■Ц/ |

||

|

Bactria^ |

К |

X |

||||

|

Amri |

A A |

|||||

|

Bala Kot7 |

Az |

|||||

|

Indian 8 Chalcolithic |

[I 111 |

OX |

ix A A |

3 У t |

* \ |

|

|

S, Indian Megalithic |

1! Ill ни IMF SX |

м A |

& ' ^ ^ VA |

* ХФб |

||

Рис. 9. Знаки поселения Тепе-Яхья в стравнении со знаками Бактрии, Мундигака, Туркмении, Систана, Амри, Бала Хот и Индии (по: Potts , 1981)

примере майкопско-новосвободненской общности мы можем наблюдать, что в принципе многие из них индивидуальны. Знаки, нанесенные по сырому тесту до обжига, явно были важны для самих мастеров. Так, на Филиппинах знаки на сосудах помогали мастерам различать свои партии обжигаемых горшков в общей обжигательной печи. В любом случае, знаки на керамике массового производства могли отражать контроль над продукцией и развитие системы информатики ( Rice , 1987. P. 183).

Сложные знаки со многими линиями и прочерками, объемными геометрическими фигурами, вероятно, могли быть связаны с некими понятиями, но суть последних интерпретировать трудно. Ясно одно: нанесение такого знака было зачем-то необходимо, а простой знак в виде креста, точки-отметки не устраивал.

По всей видимости, так древние керамисты начали подчеркивать важность маркировки посуды как объекта первобытного права и индивидуальности при производстве продукции массового потребления. Другими знаками первобытного права и индивидуальности, определяемыми археологически на Переднем Востоке, стали печати.

Вместе с тем, уже поставлен вопрос о том, что знаки на керамике могли быть одной из ступеней в приближении к созданию письменности (не обязательно фонетической). По крайней мере, культуры, знавшие знаковые системы на керамике, достигли уровня письменных обществ в начале III тыс. до н. э. Это случилось в Сузиане (эламитское письмо, не расшифровано), в Индии (хараппское письмо III тыс. до н.э., не расшифровано), в Египте и в Шумере.

Рис. 10. Знаки-рисунки куро-араксской культуры и алтарь из Пулура

1, 3 – куро-араксская культура Южного Кавказа (по: Куфтин , 1948, Гос. истор. музей Армении);

2 – Пулур X, алтарь (по: Koşay , 1976)

Рассматривая историю археологических культур-носительниц знаковых систем до образования первых государств в Египте и Месопотамии, мы считаем возможным применять к ним понятие первичные протоцивилизации . Они возникли у культур оседлых и подвижно-оседлых земледельцев и скотоводов, достигших высокого уровня в агротехнике, обеспечивающей развитие родовых ремесел и культовых верований. Именно такие культуры со знаковыми системами на керамике были одними из самых передовых в становлении металлургии и металлообработки меди, а также распространения оружия на медной основе в V–IV тыс. до н. э.

В число таких протоцивилизаций V–IV тыс. до н. э., не претендуя на исчерпывающий их список, можно включить упомянутые выше культуры теллей дунайского энеолита, культуру кукутени-триполья, майкопско-новосвободнен-скую общность, куро-араксскую культуру, лейлатепинскую культуру, культуры позднего халколита Восточной Анатолии, Северной Месопотамии, Сузианы, центрального и восточного Ирана.

Тип поселений этих культур был неодинаков. Но главным образом он был связан с долговременными теллями или подвижно-оседлым образом жизни с четко отложенным культурным слоем поселков. Окружающая их периферия культур находилась на менее развитой ступени общественного развития, которую можно назвать по данным археологии первобытной, но с конкретным определением уровня военизации или символики погребальных обрядов лидеров, если таковые как-то выделяются на археологических материалах. (Например, эгалитарной или элитарной11 производственной, культовой, или непроизводственной в зависимости от особенностей заупокойного инвентаря.)

В связи с тем, что переход к государственности занял долгий период после начала III тыс. до н. э., протоцивилизации этого времени можно соотносить с вторичной фазой их существования, на которой они в той или иной мере, прямо или косвенно, подвергались воздействию обществ с государственной организацией экономики, военного дела и идеологии.

Если сопоставить типологию предклассового общества Ю.И. Семенова с понятием цивилизации, то оно станет синонимом политархии, т. е. государственности. Протоцивилизация на ранней фазе12 может соответствовать понятию преполитарного общества, а на поздней фазе13 – протополитарного общества (вождества), т. е. разным ступеням развития общества, которые предшествовали образованию государства ( Семенов , 1993б. С. 62–64).

Для конкретизации понятия «государство» как синонима понятий политар-хия или цивилизация приведем ниже следующие формулировки.

Раннее государство – это интерплеменная организация сословного, иерархического общества с экономикой, основанной на праве индивидуальной (частной) и коллективной (общинной) собственности, на специализированных производствах и с эквивалентом обмена продукции, исчисляемым в благородных металлах на вес14. Государство декларирует и защищает свое право на территорию. Оно обладает аппаратом налогового, правового принуждения и сословнопрофессиональной армией (дружиной). Использует эксплуатацию в виде сбора налогов в пользу высшей власти, а также в виде дани, магнатного (Семенов, 1993а) и рабовладельческого права.

Государство возглавляется клановой верховной Военной властью, с опорой на власть Духовную. Внешне военная власть осуществляет и высшую экономическую власть в государстве, подчинив и приспособив для себя власть Моральную. Хотя, по сути дела, феномен государства сделал главной ветвью власти власть Экономическую, укрепив ее властью Военной, Духовной и Моральной ( Кореневский , 2011. С. 175–188). Экономика возникающих государств раннего типа еще не знала монетарной системы. Последняя была изобретена в Лидии VI в. до н. э. и стала особым направлением в области экономической информатики. Так был обозначен переход к экономике государств позднего (монетарного) типа , если мы будем придерживаться типологии историко-культурологического процесса по археологическим данным. Естественно, такой подход не претендует на анализ других критериев государственных образований от древности до современности.

Рубеж возникновения государств и отделяющий ранние протоцивилизации от поздних протоцивилизаций связан, как упоминалось выше, с началом III тыс. до н. э. Первые цивилизации в Египте и Шумере еще долгое время были небольшими островками в окружающем их мире обществ, не достигших этой ступени развития. Но ареал древнейших государств-цивилизаций стал быстро расширяться в III–II тыс. до н. э. В то же время, по историческим данным, увеличилась и территория, занятая культурами со знаковыми системами и системами разного рода письма. Эти системы могли возникать под влиянием друг на друга или самостоятельно и независимо. Ряд из них дожил до времени великих географических открытий и более молодого времени15.

Носители разных типов протоцивилизаций создавали и использовали многообразные информационные системы записей, но не всегда могли достичь уровня государственности или цивилизации, т. к. последний шаг был обусловлен особыми экономическими условиями развития, главным из которых был обмен продукции с эквивалентом в виде благородных металлов на вес.

Критерии типологии ранних и поздних протоцивилизаций представляют собой особую работу. Сейчас только можно бегло заметить, что в их число могут войти общества с разным хозяйственно-культурным типом и формой оседлости, как с долговременным стационаром, так и с подвижно-оседлым образом жизни, предполагающим перекочевки. Носители таких культур могли строить крупные мегалитические сооружения, делать каменные статуи, основывать храмы и большие и малые поселки, использовать колесный транспорт или обходиться без него, владеть оружием, передовым на своем театре военных действий, в зонах военного соприкосновения с государствами – не уступающим по эффективности оружию цивилизованных обществ.

В итоге можно придти к заключению, что понятие «цивилизация» в изучении источников археологии и этнологии в настоящее время вполне может прибрести конкретный смысл, если при этом будет иметься в виду определенная, связанная с оседлостью, модель развития общества, а также предшествующая ей стадия в развитии систем информатики, такая как протоцивилизация.

Примечание : благодарю Т.И. Ахундова, А.Д. Резепкина и А.В. Шишлова за возможность дать информацию о материалах их полевых работ.

Список литературы О понятиях «цивилизация, протоцивилизация»и знаках на керамике в культурах Подунавья, Кавказа и Переднего Востока в V-III тыс. до н. э

- Бобринский А.А., Мунчаев Р.М., 1966. Из древнейшей истории гончарного круга на Северном Кавказе//КСИА. Вып. 108. С. 14-23.

- Гуляев В.И., 2012. Тайны древних городов: Ближний Восток и Мезоамерика. М.: АСТ-Пресс Книга. 320 с.

- Дьяконов И.М., 1979. Предисловие//Фридрих И. История письма. М.: Наука. С. 9-29.

- Дьяконов И.М., 1983. История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. I: Месопотамия/Ред. И.М. Дьяконов. М.: Наука. 534 с.

- Канторович А.Р., Маслов В.Е., 2009. Раскопки погребения майкопского вождя в кургане близ станицы Марьинская (предварительная публикация)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Ставрополь: Наследие. Вып. IX: Археология, краеведение/Отв. ред. А.Б. Белинский. С. 83-116.

- Кореневский С.Н., 1999. Знаковая керамика Кавказа эпохи энеолита и ранней бронзы//Древности Северного Кавказа: [Сб. науч. работ]/отв. ред. В.И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 7-23.

- Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность. Проблемы внутренней типологии. М.: Наука. 241 с.

- Кореневский С.Н., 2011. Феномен власти в обществах древних земледельцев и скотоводов (теория этнологии и археологи)//КСИА. Вып. 225. С. 175-188.

- Крамер С., 2009. Шумеры: первая цивилизация на Земле. М.: Центрполиграф; Курск: Спектр-П. 383 с.

- Куфтин Б.А., 1948. Археологические раскопки 1947 года в Цалкинском районе. Тбилиси: Изд-во АН Грузинской ССР. 50 с.

- Массон В.М., 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука. 275 с.

- Морган Л.Г., 1934. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л.: Ин-т народов Севера ЦИК СССР. 350 с.

- Мунчаев Р.М., Амиров Ш.Н., Магомедов Г.Г., 2010. Восточный Кавказ и проблема кавказско-месопотамских связей в IV-III тыс. до н. э.//Исследования первобытной археологии Евразии. Махачкала: Наука ДНЦ. С. 316-334.

- Мусеибли Н., 2007. Энеолитическое поселение Беюк Кесик. Баку: Нафта-Пресс. 228 с.

- Мусеибли Н., 2010. Результаты раскопок поселения Пойлу II Лейлатепинской культуры//Археология, этнология, фольклористика Кавказа/Отв. ред. Г. Гамбашидзе. Тбилиси: Меридиани. С. 208-214.

- Мусеибли Н., 2011. Лейлатепинская археологическая культура: переднеазиатские корни и место в кавказском энеолите//Археология и этнография в Азербайджане. Баку. Вып. 2. (На азерб. яз.) С. 1-29.

- Нариманов И.Г., Ахундов Т.И., Алиев Н.Г., 2007. Лейлатепе (поселение, традиция, этап в этнокультурной истории Южного Кавказа). Баку. С. 1-127.

- Резепкин А.Д., 2004. Поселение эпохи ранней бронзы Чишхо и некоторые аспекты происхождения и хронологии майкопской культуры//Археолог: детектив и мыслитель: Сб. ст./Отв. ред. Л.Б. Вишняцкий, А.А. Ковалев, О.А. Щеглова. СПб.: Изд-во СПбГУ С. 422-436.

- Семенов Ю.И., 1993а. Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество: В 3-х ч. М.: Институт этнологии и антропологии РАН.

- Семенов Ю.И., 1993б. Переход от первобытного общества к классовому: пути и варианты развития//Этнографическое обозрение. № 1. С. 52-70.

- Синицын И.В., Эрдниев У.Э., 1966. Новые археологические памятники на территории Калмыцкой АССР (по раскопкам 1962-1963 гг.). Элиста: Калмыцкое книжн. изд-во. 184 с.

- Созина О.А., 1969. Муиски -еще одна цивилизация Древней Америки. М.: Изд-во Института Латинской Америки АН СССР. 200 с.

- Сулакшин С.С., 2013. Количественная теория цивилизационогенеза и локальных цивилизаций. М.: Научный эксперт. 173 с.

- Тодорова Х., 1986. Каменно-медната епоха в България. София: Наука и изкуство. 280 с.

- Торосян P.M., 1976. Раннеземледельческое поселение Техута IV тыс. до н. э. Ереван. 144 с. (Археологические раскопки в Армении. № 14.) (На арм. яз.)

- Фридрих И., 1979. История письма. М.: Наука. 463 с.

- Черныш Е.К., 1982. Памятники среднего периода культуры Триполье-Кукутени и основания для выделения локальных вариантов//Энеолит СССР/Отв. ред. В.М. Массон, Н.Я. Мерперт. М.: Наука. (Археология СССР.) С. 191-205.

- Шишлов А.В., 2012. Исследование майкопских памятников в районе Новороссийска: Докл. на заседании Отдела археологии бронзового века ИА РАН 20 сентября.

- Энгельс Ф., 1960. Происхождение семьи, частной собственности и государства//К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2. Т. 21.

- Dollfus G., Encreve P., 1980. Marques sur poteries dans la Susian du Vе millenaire: Reflexions et comparisons//Paleorient. Paris. Vol. 6. P. 269-280.

- Flatcer A., 2007. The prehistoric assemblage from Horum Höyök//Anatolian Studies. Vol. 57. London; Ankara. P. 191-202.

- Frangipane М., 1993. Local components in the development of centralized societies in Syro-Anatolian regions//Between the Rivers and over the Mountains: Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata/M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae, M. Mellink (eds). Roma: Universita di Roma La Sapienza. P. 133-161.

- Frangipane М., 2000. The Late Chalcolithic/EB I sequence at Arslantepe: Chronological and cultural remarks from a frontier site//Chronologies des Pays du Caucase et de L'Euphrate aux IV-III Milleinaires: Actes du Colloque International organise par l'Institut Fran^ais d'Universite d'Istanbul (IFEA) en collaboration avec l'Universite d'Istanbul (IÜ), le Deutsches Archäologisches Institut,

- Istanbul (DAI) et le British Institute of Archaeology at Ankara (BIAA)/C. Marro, H. Hauptman (eds). Paris: Institut Francis d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul. P. 73-93.

- Frangipane M., 2010. Arslantepe: Growth and collapse of an early centralized system: the archaeological evidence//Economic Centralization in Formative States: The Archaeological Reconstruction of the Economic System in 4th Millennium Arslantepe. Roma: Universita di Roma La Sapienza. (Studi di Preistoria Orientale. Vol. 3.) P. 167-191.

- Ko$ay H.Z., 1976. Keban Project: Pulur excavations 1968-1970//Keban Project Publication Ser. III. № 1. Ankara: Middle East Technical University. 237 p.

- McChesney Winn M., 1973. The Signs of the Vinca Culture: An Internal Analysis: Their Role, Chronology and Independence from Mesopotamia. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms.

- Morro C., Bakhshaliev V., Ashurov S., 2009. Excavations at Ov^ular Tepesi (Nahichevan, Azerbaidjan): First Preliminary Report: 2006-2008 seasons//Anatolia Antiqua. Vol. XVII. P. 31-87.

- Munchaev R.M., Merpert N.Ya., 1994. Da Hassuna a Accad: Scavi della missione russa nella regione di Hassake Siria di nord-est, 1988-1992//Mesopotamia. Firenze. Vol. XXIX. P. 5-48.

- Özgen E., Helwing B., Engin A., Nieuwenhuyse O., Spogr R., 1999. Oylum Höyük 1997-1998: Die Spätchalkolitische Siedlung auf der Westterrasse//Anatolia Antiqua. Vol. VII. P. 19-67.

- Palmieri A., 1985. Eastern Anatolia and early Mesopotamian urbanization: remarks on changing relations//Studi di Paleontologia in onore di S.M. Puglisi/M. Liverani, A. Palmieri, R. Peroni (eds). Roma: Universita di Roma La Sapienza. P. 191-213.

- Potts L., 1981. The potter's marks of Tepe Yahya//Paleorient Vol. 71. P. 107-122.

- Quimn G., 1980. Les marques insisees sur les poteries de Mehrgarh au Baluchistan, du milieu du IV millenaire a la premiere moitie du III millenaire//Paleorient. Vol. 6. P. 269-279.

- Rice M., 1987. Pottery Analysis: a Sourcebook. London; Chicago: Univ. of Chicago Press. 584 p.

- Shmidt K., 2007. Die Steinkreise und die Reliefs des Göbekli Tepe//Vor 12000 Jahren in Anatolien: Die altesten Monumente der Menschheit/Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Stuttgart: Theiss. P. 83-96.

- Trufelli F., 1994. Standardization, mass production and potter's marks in the Late Chalcolithic pottery of Arslantepe (Malatya)//Origini. Roma. Vol. XVIII. P. 245-289.

- Woolley L., 1934. Ur Excavation. The Royal Cemetery. Vol. I, II. London: The British Museum Press.