О попытке установить памятник Петру I в Петрозаводске в 1850 году

Автор: Пашков А.М.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 6 т.47, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена неудачной попытке установить памятник Петру I в Петрозаводске в 1850 году. Ее инициатором был губернатор Н. Э. Писарев. Памятник представлял собой усеченную стелу высотой около трех метров. Однако ходатайство об установке памятника было отклонено министром внутренних дел Л. А. Перовским по причине его низкого художественного уровня. В статье доказывается, что помимо этой существовали еще и другие причины: Н. Э. Писарев имел репутацию взяточника и мерзавца, за что и был переведен с Украины на пост губернатора в отдаленную и малонаселенную Олонецкую губернию. Эта должность была для него ссылкой, а инициативу установить памятник Петру I он рассматривал как возможность заявить о себе. Кроме того, за десять дней до подачи ходатайства Л. А. Перовскому, 22 августа, Н. Э. Писарев публично получил пощечину от ссыльного мелкого чиновника во время церковной службы. Такая публичная дискредитация губернатора, которого вскоре отправили в отставку, была еще одной причиной отказа в установке памятника.

Историческая память, Петр I, Петрозаводск, Н. Э. Писарев, Л. А. Перовский

Короткий адрес: https://sciup.org/147251802

IDR: 147251802 | УДК: 94(470)''1841/1850'' | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1216

Текст научной статьи О попытке установить памятник Петру I в Петрозаводске в 1850 году

Создание памятников историческим деятелям является одной из основных форм проявления исторической памяти1. Как правило, появление этих памятников санкционируется государством и является реализацией политики по формированию исторической памяти в конкретных исторических условиях2. Однако в отдельных случаях государство не поддерживает открытие памятников признанным историческим деятелям, если их создание имеет какую-то нежелательную подоплеку. Примером этого является неудачная попытка сооружения памятника Петру I в Петрозаводске.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ПЕТРЕ I

В НИКОЛАЕВСКОЙ РОССИИ

В России интерес к царю Петру и Петровской эпохе демонстрировал и взлеты, и падения. В годы правления Александра I интерес к петровскому времени угас. Власть была занята проектами реформ и войнами с Наполеоном. Кроме того, Александр I был полной противоположностью царя Петра. Петр был деятельной личностью, а Александр I, по словам А. С. Пушкина, «враг труда». Петр отличался прямотой и откровенностью, а Александр I, по выражению одного дипломата, был «фальшив, как пена морская».

Отношение к царю Петру изменилось с приходом к власти императора Николая I. Историки отмечают, что в 1830–1840-е годы фигура Петра становится предметом живого общественного интереса и сравнительно широкой дискуссии3. Вместе с тем поклонение ему приобретает характер официального культа. Был переиздан труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России» (Т. 1–15. М., 1837– 1843). В 1831 году А. С. Пушкин лично от Николая I получил разрешение работать в архивах для написания «Истории Петра I». После смерти А. С. Пушкина Николай I в 1842 году поручил работу по написанию истории Петра профессору Н. Г. Устрялову [1], [9], [12: 86–151]. Результатом его многолетних изысканий стало издание многотомной «Истории царствования Петра Великого» (Т. 1–4, 6. СПб., 1858–1864).

Образ Петра I привлекал внимание многих писателей и поэтов. А. С. Пушкин посвятил ему ряд произведений («Стансы», «Полтава», «Медный всадник» и др.), незавершенный роман «Арап Петра Великого», незавершенный исторический труд «История Петра». Среди произведений других авторов можно назвать исторический роман И. И. Лажечникова «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого», пьесы Н. А. Полевого «Дедушка русского флота» и «Купец Иголкин» и другие произведения.

Николаевская эпоха отмечена и появлением новых петровских памятников. К началу правления Николая I общее количество различных памятников в России не превышало полутора десятков. Но в годы его царствования началось активное сооружение монументов в честь исторических событий и выдающихся деятелей русской истории. Всего их появилось около ста. Минимум пять памятников были посвящены Петру I: стела в Лодейном Поле (1832), памятник в Кронштадте (1841), обелиск в имении князя С. М. Голицына Кузьминки под Москвой (1846), чугунный обелиск в Полтаве (1849) и стела в селе Васьково на берегу Плещеева озера (1852). На таком фоне у губернатора Олонецкой губернии Н. Э. Писарева возникла идея установить памятник Петру I в Петрозаводске.

ПЕРЕПИСКА ОЛОНЕЦКОГО ГУБЕРНАТОРА Н. Э. ПИСАРЕВА И МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Л. А. ПЕРОВСКОГО

В Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге хранится дело «По представлению начальника Олонецкой губернии о сооружении в Петрозаводске памятника императору Петру I на том месте, где находился дворец Великого государя»4. Дело начинается представлением олонецкого губернатора Николая Эварестовича Писарева (1807–1884)5 на имя министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского (1792–1856) от 2 сентября 1850 года «О сооружении памятника императору Петру Великому»:

«Петрозаводск, основанный государем императором Петром Великим, не имеет никакого памятника, который бы свидетельствовал о том усиленном внимании, которое обращал Великий преобразователь России на весь Олонецкий край».

Здесь Н. Э. Писарев лукавит. Еще в 1823 году в соответствии с пожеланием Александра I, посетившего Петрозаводск в 1819 году, в городском саду был установлен бюст Петра I. Далее губернатор продолжает:

«В Петрозаводске сохраняется еще доселе несколько преданий о пребывании Петра в Петрозаводске, об основании заводов, о беседах его и, наконец, о дворце, в котором Петр имел пребывание во время своих посещений Петрозаводска».

В данном случае имеет место вольный пересказ содержания завершенного в 1814 году сочинения старейшего петрозаводского краеведа Т. В. Баландина (1745–1830) «Петрозаводские северные вечерние беседы»6. В представлении имеется ценная информация об остатках дворца Петра I:

«Время и невнимание разрушили этот дворец, – и я с трудом мог отыскать по рассказам и преданиям место, где он стоял. На месте этом остались только в земле признаки давних строений, какие обыкновенно остаются после их разрушения. Место это находится в городском саду, который устроен был впоследствии из березовой рощи, посаженной самим Петром Великим».

Здесь обращают на себя внимание два момента. Н. Э. Писарев заявляет министру Л. А. Перовскому, что он лично отыскал остатки дворца Петра I. Но о его местонахождении писал Т. Б. Баландин в своих «Беседах», кроме того, в подчинении губернатора служил редактором неофициальной части газеты «Олонецкие губернские ведомости» вполне компетентный краевед А. И. Иванов (1820–1890)7. Н. Э. Писарев, вероятно, не знал, что дворец не разрушился, а был разобран в 1772 году. Но здесь показательно другое. Н. Э. Писарев понимал, что забота о поиске и сохранении исторических памятников вызывает в Санкт-Петербурге положительную реакцию. Неслучайно в высочайше утвержденном Общем наказе гражданским губернаторам 1837 года было сказано:

«Гражданские губернаторы должны иметь попечение и о сбережении по возможности от разрушения всех остатков старых замков, крепостей и других памятников древности. О всех находимых вновь древностях они немедленно доносят Министерству внутренних дел с надлежащею точностию и подробностию»8.

С этого времени раздел о вновь открытых древностях вошел в ежегодные губернаторские отчеты.

Далее Н. Э. Писарев перешел к сути вопроса:

«Дабы сохранить память о том месте, где был дворец державного Петрозаводска, я полагал бы поставить на оном простой архитектуры памятник с приличною надписью.

Памятник этот… вылитый из чугуна, может стоить по заверению управителя здешнего завода не более 200 рублей серебром.

Если Ваше сиятельство изволите одобрить мысль поставления сего памятника, то я буду иметь честь представить Вашему сиятельству проект оного с теми надписями и изображениями, которые можно было бы на нем вылить».

Естественно, что в решении вопроса об установке в Петрозаводске памятника царю Петру большое значение имел источник финан- сирования. Н. Э. Писарев предложил здесь два варианта:

-

«1. Находится в самом городе Петрозаводске несколько лиц, которые желали бы этот памятник поставить на свой счет.

-

2. Александровский литейный завод, основанный императором Петром, может вылить и устроить этот памятник на свой счет…»

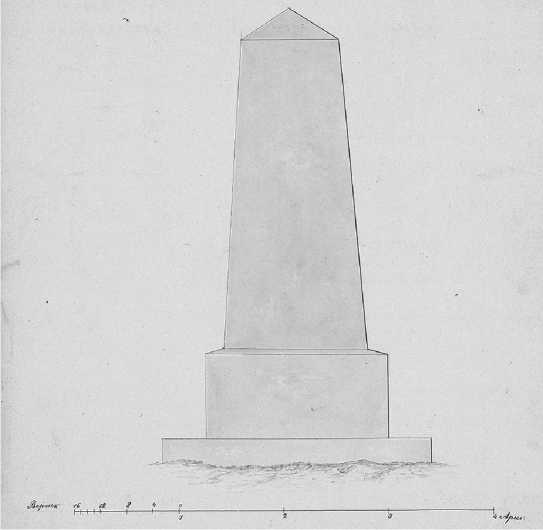

Петрозаводск был маленьким и небогатым городом с населением около 10 тысяч жителей. По ревизии 1851 года, здесь проживал только один купец 1-й гильдии и потомственный почетный гражданин М. П. Пименов (1799–1865) (о нем см: [6]). Он известен как благотворитель, и, возможно, именно его имел в виду Н. Э. Писарев. Что касается отливки памятника на Александровском заводе, который, кстати, был основан не Петром, а в 1774 году, то Н. Э. Писарев ссылается на то, что по высочайшему повелению Министерство финансов разрешило бесплатно отлить чугунный памятник на могилу многолетнего смотрителя этого завода В. Е. Кларка9 стоимостью 300 рублей серебром (рис. 1). К представлению Н. Э. Писарева был приложен чертеж предполагаемого памятника в виде усеченной стелы высотой 4 аршина (около 2,84 метра) (рис. 2).

Казалось, что предложение Н. Э. Писарева об установке памятника Петру I в Петрозаводске обречено на успех. Оно шло в русле правительственной политики по прославлению царя Петра и его деятельности, имело под собой какое-никакое историческое обоснование и, наконец, было продумано в финансовом плане. Но министр внутренних дел Л. А. Перовский, от которого зависело дальнейшее решение этого вопроса, высказался против из-за недостаточно высокого эстетического уровня памятника. В ответе Л. А. Перовского Н. Э. Писареву было сказано:

«По рассмотрении представленного… рисунка проектированному памятнику, находя, что он не соответствует своему высокому назначению, предлагаю Вашему превосходительству войти в ближайшее соображение тех средств, которые для сего имеются, и, если они окажутся достаточными для выполнения хотя простого, но вполне изящного и художественного монумента, то представить о сем в подробности для испрошения Высочайшего на то разрешения».

Неудача не заставила Н. Э. Писарева отказаться от своего намерения. 23 сентября он пишет на имя Л. А. Перовского новое представление:

«…честь имею ответствовать, что предположение мое поставить в Петрозаводске на том месте, где был дворец императора Петра Великого, приличный памятник имеет единственною целию сохранить это место от забвения, в котором оно уже находилось. Но в настоящее время у меня нет чиновника,

Рис. 1. Памятник В. Е. Кларку на старом немецком кладбище. 1845 год. Фото 1930 года. Источник: интернет-ресурс, свободный доступ

Figure 1. Monument to Basil Clark at the old German cemetery, 1845 (photo dates to 1930), an open Internet source

Рис. 2. Чертеж предполагаемого памятника Петру I. 1850 год. Российский государственный исторический архив

Figure 2. Drawing of the proposed monument to Peter the Great, 1850, the Russian State Historical Archive который мог бы составить изящный и художественный проект этого памятника, а потому я имею честь… просить Ваше сиятельство… приказать изготовить этот проект в Академии художеств. Когда это будет исполнено, я бы мог тогда… составить на постройку этого памятника смету и изыскать потребные для постройки средства».

Ответ министра на это преставление был еще более негативным:

«…уведомляю вас, что я нахожу неудобным прежде изыскания средств для сооружения сказанного памятника изготовлять проект, так как при составлении его должно соображаться с имеющимися в виду на сей предмет денежными суммами».

После получения такого ответа Н. Э. Писарев отказался от идеи установить в Петрозаводске памятник Петру I.

Возникает вопрос: в чем истинная причина неудачи? Проблема о том, что должно быть раньше – создание проекта памятника или составление сметы на его изготовление – представляется надуманной, ее можно было решить в рабочем порядке. Относительно художественной ценности стелы можно сказать, что в 1832 году в Ло-дейном Поле был установлен памятник Петру I в виде четырехгранной стелы, увенчанной двуглавым орлом, с профилем царя в виде барельефа в овале на одной из сторон и надписью (рис. 3). Профессор С.-Петербургского университета А. В. Никитенко, побывавший в Лодейном Поле в июле 1834 года, писал:

«Над самою рекой я встретил, впрочем, нечто любопытное: памятник Петру Великому, воздвигнутый здешним купцом Софроновым. Это пирамидка вроде той, что на Васильевском острову в Петербурге, которая называется Румянцевскою, – только в миниатюре. На пирамидке надпись: “На том месте, где некогда был дворец императора Петра I, да знаменует следы Великого сей скромный, простым усердием воздвигнутый памятник – усердием с.-петербургского купца 2 гильдии, Мирона Софронова”. Право, не дурно, ибо просто, без всякой риторики»10.

Высота памятника была, вероятно, три сажени (около 6,4 метра). Согласно преданию, памятник был воздвигнут М. Софроновым по предсмертному желанию его малолетнего сына.

Поэтому и по размерам, и по декоративному убранству лодейнопольский уездный памятник превосходил губернский памятник по проекту Н. Э. Писарева, тем более что оба имели одинаковое предназначение: отмечали места петровских дворцов. Уже исходя из этого проект Н. Э. Писарева мог быть отвергнут Л. А. Перовским.

НИКОЛАЙ ЭВАРЕСТОВИЧ ПИСАРЕВ – ЧИНОВНИК НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ

Но была и другая причина такой реакции министра Л. А. Перовского – это крайне неблаговидная репутация Н. Э. Писарева. Потомок старинного дворянского рода, Н. Э. Писарев окончил Московский благородный пансион и в 1825 году поступил на службу в Министерство финансов. В 1837 году дальний родственник Писаревых Д. Г. Бибиков был назначен военным губернатором Киевской губернии и генерал-губернатором Волынской и Подоль-

Рис. 3. Памятник Петру I в Лодейном Поле. 1832 год. Источник: интернет-ресурс, свободный доступ

Figure 3. Monument to Peter the Great in Lodeynoye Pole, 1832, an open Internet source ской губерний. Н. Э. Писарев перешел к нему на службу, стал чиновником особых поручений, а в 1841 году – правителем канцелярии Д. Г. Бибикова. На Украине Н. Э. Писарев проявил себя как махровый взяточник и мерзавец. Известная мемуаристка А. О. Смирнова-Россет писала со слов своего брата – сослуживца Н. Э. Писарева, что «Бибиков жил с женою Писарева, правителя его канцелярии, этот взятки брал беспощад-но»11. Сослуживец Н. Э. Писарева П. Д. Селецкий вспоминал:

«Писарев был тогда всемогущим человеком в администрации генерал-губернатора. Хотя и ходили довольно неблагоприятные слухи о причинах его влияния и насчет нравственных его качеств, тем не менее, пользуясь неограниченным доверием Бибикова, Писарев пользовался в Киеве большим почетом и играл не последнюю роль… Писарев, получивший воспитание в Московском благородном пансионе, был мне не по сердцу. В его маленькой фигуре, в его светло-голубых стеклянных глазах, светивших умом и фальшью, было что-то отталкивающее, антипатичное… …В каждом деле Писарев искал личной пользы и находил ее... Рассказывали, что однажды Бибиков сказал Писареву: “носятся слухи, что вы берете взятки”. “Не всякому слуху следует верить, – ответил Писарев, – говорят также, будто ваше высокопревосходительство в связи с моей женой. Я этому не верю”… Чем больше знакомился я с делами, тем безвыходнее становилось мое положение… Оставалось или подчиниться вполне требованиям Писарева, что по правилам моим было немыслимо, или оставить занятия… направление настоящей молодежи и мое в особенности крайне не нравились Писареву. Он называл нас утопистами, мечтателями, проводителями новых начал, несвойственных русской природе и нашему общественному строю»12.

Поэт Т. Г. Шевченко в своем «Дневнике» назвал Н. Э. Писарева «гениальным взяточником»13.

В конце концов слухи о запредельной коррупции Н. Э. Писарева дошли до Министерства внутренних дел и III отделения. Министр внутренних дел Л. А. Перовский писал главноуправляющему III отделением царской канцелярии и шефу жандармов графу А. Ф. Орлову, что держать Н. Э. Писарева на Украине нельзя, ибо он «человек подкупной». Но благодаря заступничеству Д. Г. Бибикова Н. Э. Писарев отделался легко: в июле 1848 года был назначен гражданским губернатором Олонецкой губернии.

Олонецкая губерния была небольшой по населению (263,4 тысячи человек по ревизии 1851 года) и бедной (около 83,2 % мужского населения составляли крестьяне). Там не было богатых помещиков (всего в губернии насчитывалось только 5,9 тысячи душ мужского пола крепостных крестьян), а купцов было всего 250 душ мужского пола14. Брать взятки было не с кого.

Н. Э. Писарев прибыл в Петрозаводск в год, когда по всей Западной Европе происходили революции. Чтобы показать начальству свое служебное рвение, он начал гонения на живших в Петрозаводске ссыльных: инициировал обыски и жандармское расследование в отношении члена Кирилло-Мефодиевского братства (об этой организации см.: [4]) Г. Л. Андрузского15, участника кружка петрашевцев А. П. Баласогло (о нем см.: [7: 84–107], [10: 113–218]) и польского дворянина В. Липпомана (о нем см.: [7: 20]). Результатом этого стало ужесточение мер в отношении этих ссыльных: в апреле 1850 года Г. Л. Ан-друзский был сослан в Соловецкий монастырь, а в декабре 1850 года В. Липпоман был переведен

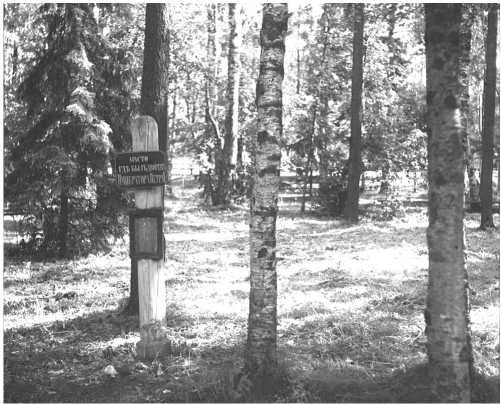

Рис. 4. Место петровского дворца. 1916 год. Фотограф С. М. Прокудин-Горский. Источник: интернет-ресурс, свободный доступ

Figure 4. The site of Peter the Great’s palace, 1916, (photo taken by S. M. Prokudin-Gorsky), an open Internet source в ссылку в Олонец. Не выдержав постоянных придирок и преследований Н. Э. Писарева и воспользовавшись его отсутствием в Петрозаводске, А. П. Баласогло 27 мая 1851 года публично объявил, что ему известна «одна важная государственная тайна» и он требует отправить его в Петербург для личного объяснения с Николаем I. Перепуганные чиновники поторопились отправить А. П. Баласогло в столицу, при этом вице-губернатор М. М. Большев в сопроводительном письме дал ему вполне благоприятную характеристику [7: 91–92].

Служебная карьера Н. Э. Писарева прервалась неожиданно. 22 августа 1850 года на молебне в кафедральном соборе по случаю годовщины коронации Николая I он сделал замечание мелкому чиновнику, семь лет назад высланному из Петербурга, Михаилу Матвееву за то, что тот пришел в поношенной шинели и стоптанных башмаках, и предложил ему удалиться. М. Матвеев ответил, что перед богом все равны, и остался. Губернатор приказал по окончании службы его арестовать. Но когда Н. Э. Писарев подошел, чтобы приложиться к кресту, М. Матвеев ударил его по щеке. Полиция немедленно арестовала смутьяна, а суд приговорил его к бессрочной каторге на Нерчинских рудниках [7: 70–71], [10: 180–181]. Этот инцидент окончательно дискредитировал Н. Э. Писарева. Чтобы как-то поправить свое пошатнувшееся реноме, он срочно вышел с инициативой установить в Петрозаводске памятник Петру I, но встретил непреодолимое препятствие в лице министра внутренних дел Л. А. Перовского. Можно предположить, что его отказ поддержать ходатайство Н. Э. Писарева был обусловлен двумя причинами. Во-первых, судя по чертежу, предполагаемый памятник (усеченная стела) был довольно примитивным и проигрывал даже в сравнении с памятником, установленным в Ло-дейном Поле. Во-вторых, одиозная репутация Н. Э. Писарева делала его, выражаясь современным языком, слишком токсичным и не позволяла допускать его к формированию культа Петра. И, наконец, после инцидента с публичной пощечиной судьба побитого губернатора была предрешена: его ожидала отставка.

В июле 1851 года Н. Э. Писарев был уволен с государственной службы. Последние годы жизни он провел в своем имении в Тульской губернии. За годы «служения отечеству» он сумел сколотить большое состояние и охотно помогал своим многочисленным родственникам. Так, он оплачивал учебу в гимназии и Петербургском университете своего двоюродного племянника Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868), в будущем известного публициста и литературного критика демократического направления.

ПЕТРОВСКИЙ ДВОРЕЦ КАК ПАМЯТНОЕ МЕСТО ПЕТРОЗАВОДСКА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ

Памятник Петру I был поставлен на Круглой площади (ныне площадь Ленина) в центре Петрозаводска в 1873 году. Что же касается места, где находился дворец Петра I, оно было заброшено. Мемуарист С. А. Адрианов, посетивший Петрозаводск в 1896 году, писал:

«Пруд, выкопанный в саду при Петре, сохранился, но он весь засорен и заплесневел, хотя на обоих концах его стоят столбы с надписью “Просят пруда не сорить и не портить”. На лужайке над прудом высится деревянный кол, а на нем дощечка с надписью: “Здесь стоял дворец Петра Великого” – это все, что осталось от дворца»16.

Примерно таким же увидел в 1916 году место петровского дворца известный фотограф

-

С. М. Прокудин-Горский и запечатлел его на одной из своих фотографий (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историческая память о Петре I всегда являлась составной частью коллективной исторической памяти жителей Петрозаводска от уровня бытового сознания (памятный крест 1725 года в память о кончине царя Петра, народные предания, историописания краеведов) до разного рода официальных дискурсов и мемориализации памяти о Петре (установка в 1823 году бюста Петра I в городском саду, открытие памятника Петру I в 1873 году). Попытка установить памятник Петру в Петрозаводске в 1850 году шла в русле этой традиции, но потерпела неудачу в силу указанных выше причин, главной из которых была репутация олонецкого губернатора Н. Э. Писарева.