О построении компьютерной системы поддержки управления учебным процессом вуза на принципах открытой архитектуры с использованием технологий промежуточного программного обеспечения

Автор: Зингиревич С.И., Кривцов В.Е.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Математика, информатика, управление

Статья в выпуске: 2 т.1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142185579

IDR: 142185579

Текст статьи О построении компьютерной системы поддержки управления учебным процессом вуза на принципах открытой архитектуры с использованием технологий промежуточного программного обеспечения

В современном информационном обществе основой развития цивилизации выступают информационные процессы.

Информатизация образования — фундаментальная задача нашего времени [1]. В целом для образования в Российской Федерации главными подзадачами являются:

-

— создание глобальной информационной инфраструктуры образования,

-

— разработка действенной нормативноправовой базы,

-

— создание системы стандартизации и сертификации информационных технологий в образовании,

-

— создание информационно-аналитической системы управления образованием,

-

— разработка научно-обоснованной методологии использования информационных технологий в образовательном процессе.

Внедрение единой информационной системы внутри современного вуза позволит значительно упростить и автоматизировать большинство процессов внутри вуза, что позволит значительно повысить эффективность работы всех его подразделений, а также деятельности всех участвующих в образовательном процессе сторон.

Внедрение подобной системы необходимо и неизбежно ввиду возросшей общей информатизации современного общества.

Начиная с 2002 года Россия принимает непосредственное участие в Болонском процессе [2]. Болонский процесс усиливает европейский акцент оценки и контроля качества, аккредитации, берет курс на сближение стандартов и процедур оценки. В ряду важнейших реформ, провозглашенных Болонской Декларацией, названо развитие европейского сотрудничества на основе выработанных сопоставимых критериев и методик, где качество определено как «краеугольный камень», «основополагающее условие» доверия, релевантности, мобильности, совместимости и привлекательности. В данной работе Болонский процесс рассмотрен не для того, чтобы описывать его сильные и слабые стороны. Он упоминается для того, чтобы охарактеризовать современные тенденции образовательного процесса России.

— Главная задача, которую предстоит решить в рамках Болонского процесса, — повышение контроля качества высшего образования при всемерной поддержке автономности вуза. Эффективное решение этой задачи невозможно без использования продвинутых информационных систем.

— Для участия в Болонском процессе университеты готовят ежегодно обновляемые информационные пакеты с полным описанием содержания, требований к подготовке, системы оценки, методики обучения, кафедр, ведущих подготовку. Информация должна включать также пол- ный план по данному уровню подготовки и сведения об административных процедурах для регистрации на программу. Эффективное решение этой задачи обуславливает использование системы поддержки управления учебным процессом вуза.

— Приложение к диплому, разработанное в рамках Болонского процесса совместной рабочей группой, включающей экспертов Европейской Комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО, позволяет разрешить проблемы признания и обеспечить прозрачность и международное признание квалификаций для академических и профессиональных целей. При этом необходимы сбор и хранение систематических данных о характере и содержании учебной программы, уровне квалификации и системе высшего образования, обеспечившего условия для квалификации. Для сбора и хранения подобных данных необходимо наличие компьютерной системы поддержки управления учебным процессом вуза.

Каждый современный вуз как часть общего образовательного процесса, особенно участвующий в Болонской программе, сталкивается с проблемой создания потенциально необходимой информационной системы поддержки учебного процесса, удовлетворяющей современным тенденциям в области образования и своим специфическим нуждам.

Одним из главных критериев участия в Болонском процессе значится автономность вуза. Она подразумевает собой следующие параметры:

— в существующих условиях в рамках ГОС ВПО вуз определяет содержание обучения по уровням бакалавр/магистр;

— вуз определяет методику обучения;

— вуз определяет количество кредитов за учебные курсы (дисциплины);

— вуз сам принимает решение об использовании нелинейных траекторий обучения, кредитно-модульной системы, дистанционного образования, академических рейтингов, дополнительных шкал оценок (например, 100-балльной);

— ЕГЭ не имеет прямого отношения к Болонскому процессу.

Несмотря на неоднозначные оценки европейского образовательного пространства и неоднородность отечественного высшего образования, очевидно, что развитие Болонского процесса является инструмен- том гармонизации систем высшего образования стран-участников и может быть взаимовыгодным способом формирования единого европейского рынка высококвалифицированного труда и высшего образования [3]. Участие России в этом процессе может позволить добиться равноправного положения наших вузов и специалистов не только в европейском, но и в мировом сообществе, решить проблему признания российских дипломов и укрепить наши позиции на мировом рынке образовательных услуг. Целесообразно рассматривать участие России в Болонской конвенции как способ реформирования отечественной системы образования, её сближение с европейской при условии сохранения фундаментальных ценностей и особенностей и конкурентных преимуществ отечественной системы образования.

Наблюдая современные тенденции развития отечественного образовательного процесса, можно предположить, что внедрение компьютерных систем поддержки управления учебным процессом вуза необходимо и неизбежно.

При этом в процессе внедрения информационной системы вузу необходимо самостоятельно ответить на следующие вопросы.

— Для решения каких управленческих задач необходима информационная система?

— Как оценить эффективность проектов внедрения?

— Какие новые процессы необходимо внедрить, а какие реорганизовать?

Набор стандартных задач современного вуза, которые информационная система позволяет решить:

— организация структуры вуза;

— работа с контингентом студентов;

— организация набора документов;

— организация работы с личной информацией по студентам/кадрам;

— работа с денежными потоками внутри вуза;

— создание единого банка данных и знаний;

— работа с личными делами и успеваемостью;

— организация работы приемных комиссий;

— автоматизация проведения сессии.

Каждый вуз состоит из учебного процесса, находящегося в оболочке административно-управленческих подразделений.

Современная конкурентоспособная компьютерная система поддержки управления учебным процессом вуза должна:

-

1) способствовать выполнению стандартных административно-управленческих функций;

-

2) повышать эффективность организации учебного процесса;

-

3) способствовать организации взаимодействия учебного процесса и административно-управленческих подразделений;

-

4) быть масштабируемой;

-

5) быть легко расширяемой новыми функциональностями;

-

6) быть легко доступной из любой точки мира посредством глобальной сети Интернет.

После того как руководство вуза решило, с какими задачами будет работать и какие проблемы будет решать разрабатываемая компьютерная система поддержки управления учебным процессом, необходимо определиться с принципами её построения. Есть несколько различных направлений.

— Создание компьютерной системы управления «с нуля». Для этого необходимо определиться с платформой и программной средой, выбрать базу данных, написать к ней интерфейс, программно реализовать решения задач учебного процесса и все это подвязать на web-технологиях. Способ ресурсно-затратный, требует много времени, сил и не гарантирует конечного результата.

-

— Приобретение готовой компьютерной системы управления учебным процессом.

В качестве примера уже существующей системы автоматизации управления учебным процессом будем рассматривать систему Naumen University — это информационно-аналитическая система для организации управления учебным процессом в высших и средних специальных учебных заведениях. Остальные системы либо подобны этой, либо хуже. Назначение и основные возможности данного программного продукта заключаются:

-

— в построении единой информационной среды в рамках учебного процесса;

-

— управлении организационной структурой вуза;

-

— учете и ведении личных дел;

-

— формировании и утверждении учебных и рабочих планов;

-

— проведении сессии;

-

— управлении оплатами;

-

— автоматизированной подготовке типового набора документов.

Пользователю для работы с системой требуется наличие web-браузера (тонкий клиент). Программа имеет модульную архитектуру: Контингент, Кадры, Система прав доступа, Справочники, Учебные и рабочие планы, Сессия, Кафедра и т. п.

Компьютерные системы управления, предлагаемые поставщиками ПО, типа Naumen University обычно создаются под определённый учебный процесс. Подобные системы обычно разрабатываются под какой-то конкретный вуз и не только не удовлетворяют всем основным требованиям отечественного образования, но и зачастую не могут решить всех специфических задач данного вуза. При этом самая большая проблема подобных программных продуктов заключается в расширяемости. Для того чтобы дописать необходимый факультету модуль или изменить существующий, нужно изучить весь код программы. Хотя система разработана на платформе с открытым кодом, подобные изменения представляются невозможными для человека, не обладающим навыками программирования. Изменение кода одного модуля нарушит работу других модулей, поскольку их работа взаимосвязана, что может привезти к неэффективной работе всей системы. Становится невозможным удовлетворение одного из основных условий построения систем автоматического управления — произвольного наращивания её функций.

Построение компьютерной системы поддержки управления учебным процессом вуза на принципах открытой архитектуры с использованием технологий «промежуточного программного обеспечения».

Система, разработанная на принципах открытой архитектуры с использованием технологий «промежуточного программного обеспечения», позволит:

-

— повысить эффективность управления вузом за счёт улучшения исполнительской дисциплины, оптимизации контроля

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2 выполнения задач и анализа деятельности;

-

— сократить непроизводительные затраты рабочего времени сотрудников, равно как финансовые издержки на расходные материалы;

-

— повысить надежность учёта и хранения документов;

-

— организовать эффективную защиту информации.

При этом

-

— на поиск документов тратятся не часы, а секунды или минуты; ожидания документов не требуется — документы одновременно доступны всем имеющим к ним право доступа сотрудникам;

-

— процесс согласования и утверждения документов становится прозрачен и происходит в режиме реального времени;

-

— время на передачу документов между подразделениями не тратится вообще — карточки и файлы документов в режиме реального времени доступны всем имеющим к ним право доступа сотрудникам;

-

— подготовка стандартных отчётов о движении документов делается одним нажатием кнопки;

-

— отсутствие ключевых сотрудников на рабочем месте в связи с командировками не останавливает работу с документами — СЭД нового поколения обеспечивает возможность удалённой работы с документами как через web-браузер, так и по электронной почте.

Высокая степень автоматизации функций управления учебным процессом может быть достигнута за счёт использования современных систем документооборота, предоставляющих эффективные средства решения следующего класса задач [4]:

-

— автоматизированной регистрации документов и заданий;

-

— эффективного взаимодействия сотрудников в рамках работ по документам;

-

— мгновенного поиска информации;

-

— контроля выполнения работ, инициируемых документами и заданиями;

-

— мониторинга состояния выполняемых процессов и анализ загрузки персонала за счёт формирования различных журналов и отчётов;

-

— организации долговременного хранения документов вуза;

-

— разграничения прав доступа сотрудников к информации.

За основу компьютерной системы поддержки управления учебным процессом вуза была выбрана система электронного документооборота (СЭД) «Евфрат-Документооборот» компании Cognitive technologies. Это современная СЭД, которая заменит в компьютерной системе управления учебным процессом базу данных с пользовательским интерфейсом. СЭД «Евфрат-Документооборот» была выбрана исходя из следующих соображений. Нужна была стандартная система, удовлетворяющая основным принципам СЭД:

-

— однократная регистрация документа;

-

— возможность параллельного выполнения различных операций с целью сокращения времени движения документов и повышения оперативности их исполнения;

-

— контроль прохождения документов и исполнения связанных с ними поручений и согласований;

-

— создание и использование маршрутов поручений и согласований;

-

— непрерывность движения документа;

-

— единая база документной информации для централизованного хранения документов и исключения возможности дублирования документов;

-

— эффективно организованная система поиска документа;

-

— развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота;

-

— электронная архивация документов и управление архивом;

-

— криптографическая защита документооборота в системе;

-

— настройка и использование электронной цифровой подписи в документообороте.

В «Евфрате» оптимально сочетаются современные информационные технологии работы с документами и преимущества отечественных традиций документооборота. При этом традиционное «бумажное» делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот организации с развитыми горизонтальными связями. «Евфрат» обладает также функциональностью workflow-систем.

«Евфрат» позволяет построить полноценную систему управления информационными потоками и документами организации, а также содержит весь необходимый инструментарий для успешной автоматизации документооборота университета. Система рассчитана на работу как в рамках подразделения с замкнутым циклом обработки информации, так и в рамках всего Университета со сложной технологией создания и обработки информационных потоков.

Особенностью системы «Евфрат» является её гибкость и простота настройки. Система включает не только готовое настроенное в соответствии с частным техническим заданием (ЧТЗ) решение, но и полный набор инструментов для возможной последующей модификации. Система «Евфрат» масштабируема — она может функционировать как на одном рабочем месте делопроизводителя, так и в рамках всей организации.

Особенностью системы является входящая в комплект поставки СУБД НИКА, оптимально поддерживающая работу документоориентированных систем с устоявшимися перечнем информационных потоков и правилами их создания, обработки и обмена между подразделениями, что ха- рактерно для государственных организаций. Кроме того, поддержка СУБД НИКА XML-стандарта позволяет в случае необходимости достаточно гибко решать задачи обмена информацией с другими подсистемами.

«Евфрат» не требует особых условий установки и эксплуатации, а также закупки и внедрения дополнительного программного обеспечения сторонних разработчиков, является полностью российской разработкой, созданной с учётом специфики российского делопроизводства. Программа имеет дружественный полностью русифицированный интерфейс.

В нем должным образом решены вопросы безопасности — передача на сервер информации в шифрованном виде, доступ к базе по логину и паролю, цифровая электронная подпись и так далее.

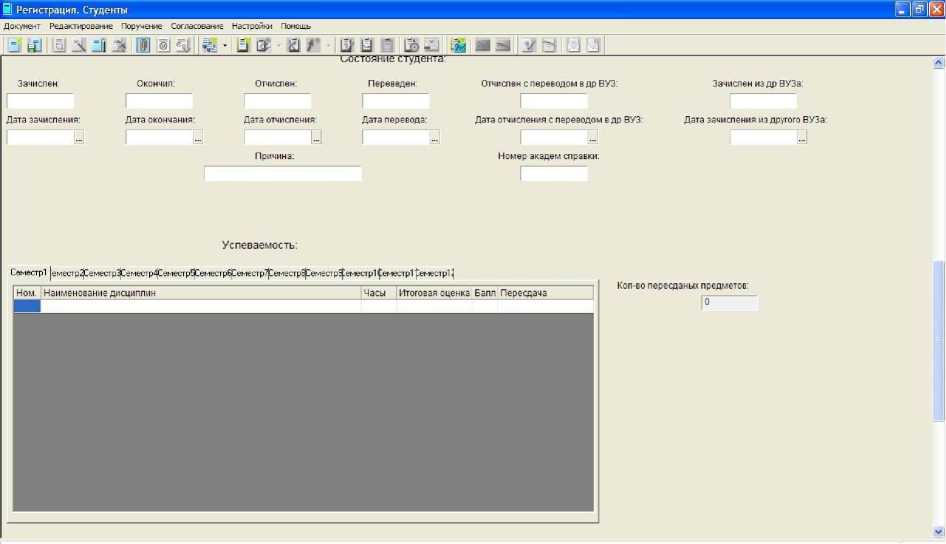

Во время реализации данного проекта удалось уйти от СУБД НИКА, интегрировав «Евфрат» со стандартной реляционной БД MS SQL Server (рис. 1). Следовательно, в дальнейшем есть возможность отказаться от использования документооборота «Евфрат» и строить систему на других программных продуктах. Данная особенность придает системе мобильность и независимость от платформы реализации.

jm Console Root\Microsoft SQL Servers\SQL Server Group\(local) (Windows NT)\Databases\EDO\Tables

|

u Console Root |

Tables 33 Items |

||||||

|

- Microsoft SQL Servers й-е SQL Server Group - Q (local) (Windows NT) - О Databases |

Name |

| Owner |

1 Type |

| Create Date |

|||

|

^ dtproperties |

dbo |

System |

24.05.200 7 15:07 |

00 |

|||

|

Щ EUP_Access_RJght |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

|||

|

Э II EDO |

Щ EUP_Counter |

dbo |

User |

25.06.200 7 17:58 |

16 |

||

|

^ Diagrams |

jT^EUP Field Info |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

И EUP_Indx_All_Words |

dbo |

User |

25.06.200 7 17:58 |

16 |

|||

|

6'У Views |

П EUP_Indx_Char |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

Stored Procedure |

^EUP_Indx_Date |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

I ff Users |

~1 EUP_Indx_DateTime |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

Roles |

Щ EUP_Indx_Double |

dbo |

User |

25.06.20 0 7 17:58 |

16 |

||

|

. [ "| Rules |

0 EUP_Indx_LChar_Part |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

Q Defaults |

Щ EUP_Indx_Long |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

User Defined Dat |

Meup Indx Obi |

dbo |

User |

25.06.2007 20:05 |

42 |

||

|

User Defined Fir |

Щ EUP_Object |

dbo |

User |

25.06.200 7 1 7:58 |

16 |

||

|

[J master |

QEUP Voc_LChar |

dbo |

User |

25.06.2007 17:58 |

16 |

||

|

Q model и ___lu |

Г^П syscolumns |

dbo |

System |

06.08.2000 1:29:12 |

|||

Рис. 1

Исполнение стандартных административно-управленческих функций и организация взаимодействия учебного процесса и административно-управленческих подразделений решаются современными СЭД де-факто.

Учебный процесс вуза включает большое количество различающихся субъектов (студенты, преподаватели, административный и технический персонал), объединённых в рамках организационной структуры (факультеты, кафедры, лаборатории и др.) и взаимодействующих меж- ду собой в ходе решения разноплановых учебных задач (чтение лекций, проведение экзаменов, составление расписаний, планирование учебной нагрузки, воспитательная работа и проч.).

Иерархически предлагается строить систему следующим образом:

Документооборот → Поток → Документ

Общая база данных системы управления учебным процессом должна подразделяться:

-

— на базу данных «студенты»;

-

— базу данных «сотрудники» (преподаватели, административный и технический персонал);

-

— базу данных «стипендии»;

-

— базу данных «приказы»;

-

— базу данных «учебные планы».

Эти базы данных в документообороте находятся на уровне потоков. Рассмотрим на примере базы данных «студенты»

реализацию стандартного документа документооборота. Предлагается использовать стандартную единицу документооборота — документ, в качестве личного дела отдельного студента, содержащего:

-

— личную информацию;

-

— успеваемость;

-

— учебную, научную и внеучебную деятельность;

-

— приказы по данному студенту.

Личные дела студентов имеют в базе данных следующие ключевые поля: ФИО, № группы, дата рождения, дата поступления, — что на 100% исключает повторения.

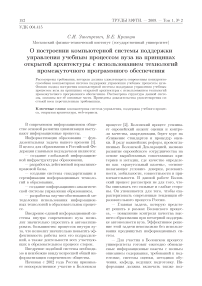

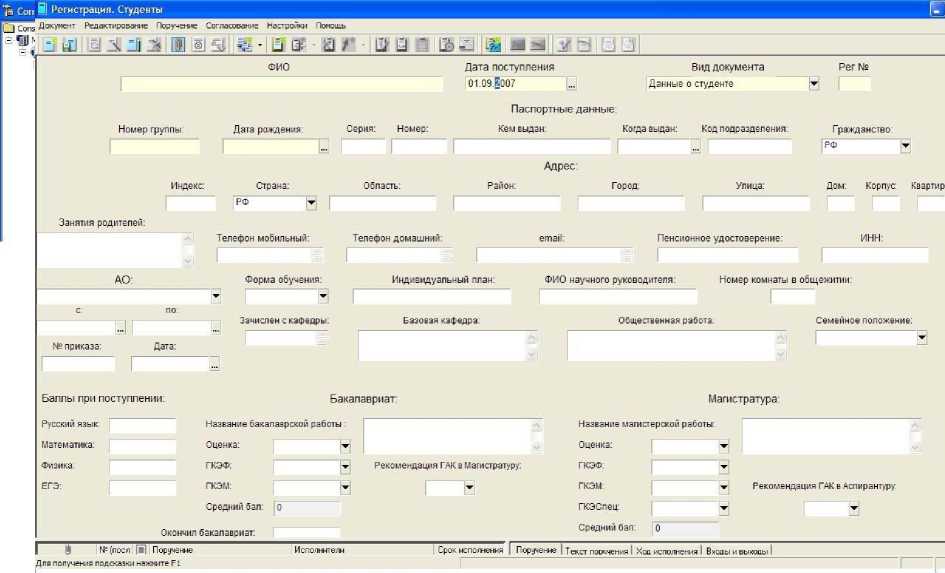

Поскольку удалось полностью описать основные подпроцессы, входящие в учебный процесс, данного личного дела достаточно, чтобы управлять студентом на протяжении всего образовательного периода. Стандартная форма документа показана на рис. 2 и 3.

Рис. 2

Масштабируемость. Во время внедрения данной компьютерной системы управления учебным процессом на факультете инноваций и высоких технологий МФТИ одновременно работало с базой данных 15 человек, была высокая нагрузка на сервер, так как постоянно создавалось и обновлялось большое количество электронных документов. Как известно, запись электронного документа представляет собой серию транзакций между клиентом и сервером, а не одну, как в случае записи элемента в нужную таблицу базы данных, хранящуюся на сервере. При этом система показала отличную работу, не происходило зависаний, сбоев сервера и отказов в работе с документами. Отсюда можно предположить, что данная система управления учебным процессом справится с нагрузкой административно-управленческого аппарата вуза при работе в стандартном режиме.

Рис. 3

Простая расширяемость. Характерной особенностью предлагаемой системы является неустранимая неопределённость в перечне задач управления, подлежащих автоматизации. По мере развития информационных технологий будут постоянно появляться новые возможности и функции управления, подлежащие автоматизации. Поэтому в систему должна быть заложена принципиальная возможность произвольного и одновременно простого наращивания этих функций. Иными словами, создаваемая система должна строиться на принципах открытой программной архитектуры.

Требуемых свойств можно достичь путём использования технологий «промежуточного программного обеспечения» («middleware»), таких, как EJB, .NET, Web-сервисы [5].

Среди перечисленных технологий особое место занимают Web-сервисы. Это обусловлено простотой и универсальностью данной технологии, а также повышенным интересом к ней со стороны крупных разработчиков. Web-сервисы — это технология, которая позволяет приложениям взаимодействовать друг с другом независимо от платформы, на которой они развернуты, а также независимо от языка программирования, на котором они написаны. Web-сервис — это программный интер- фейс, который описывает набор операций, которые могут быть вызваны удалённо по сети посредством стандартизированных XML-сообщений. Для описания вызываемой операции или данных используются протоколы, базирующиеся на языке XML. Web-сервисы взаимодействуют с API программного продукта (интерфейс программирования приложений). API определяет функциональность, которую предоставляет программа (модуль, библиотека), при этом API позволяет абстрагироваться от того, как именно эта функциональность реализована.

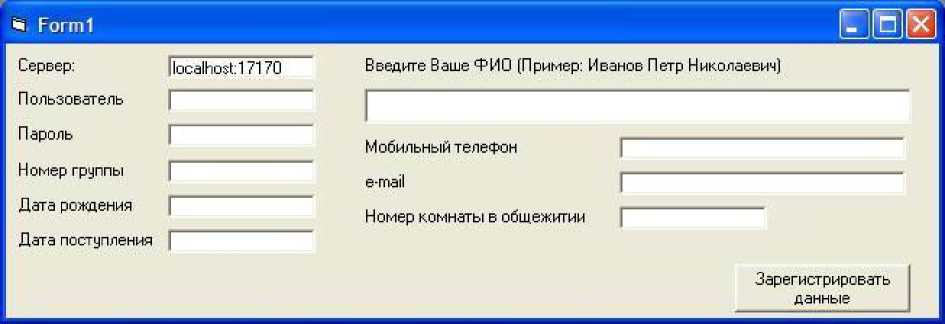

Была разработана программа, которая удалённо связывается с сервером СЭД «Евфрат» посредством библиотеки API, открывает нужный документ и регистрирует там определённую информацию. Данная программа необходима для регистрации личной информации студента, такой как: e-mail, телефонные номера, номер комнаты в общежитии. Поскольку данная информация быстро устаревает и деканат просто не в состоянии уследить за её обновлением, то её регистрация поручается самим студентам. Любой студент из любого места соединяется с базой данных системы управления посредством логина и пароля, заполняет форму (рис. 4) и отсылает её на сервер.

Рис. 4

Тем самым доказывается, что данная компьютерная система поддержки управления учебным процессом вуза легко расширяется и дополняется новыми функцио-нальностями, выходящими за рамки стандартной системы электронного документооборота.

Поскольку разработка программного обеспечения стоит на порядок дороже, чем покупка этого же программного обеспечения, использование технологии Web-сервисов должно привести к значительной экономии: в будущем можно будет докупать и легко интегрировать готовые программные продукты с новыми функционально-стями вместо того, чтобы проектировать их заново.

В перспективе предполагается:

-

— разработка программы автоматического заполнения успеваемости студентов путём многопоточного сканирования и распознания экзаменационных ведомостей;

-

— разработка алгоритма выбора студентом индивидуального плана как наилучший пример интеграции вуза в Болонский процесс и программная его реализация.

Данная компьютерная система поддержки управления учебным процессом вуза имеет лёгкий доступ из любой точки мира посредством глобальной сети Интернет. Поскольку СЭД «Евфрат» имеет функцию тонкого клиента, то, набрав в браузере адрес сервера, можно легко подключиться к системе и работать с ней. Данная функциональность необходима в связи с географической распределенностью МФТИ — административно-управленческий аппарат находится в городе

Долгопрудном, тогда как базовые кафедры разнесены по всей Москве. При этом зачастую возникают неотложные организационные вопросы, которые приходится решать не на рабочем месте.

В заключение хотелось бы отметить, что стремительное развитие процесса информатизации общества в скором будущем приведёт к тому, что вузы, наиболее качественно и эффективно внедрившие компьютерные системы поддержки управления учебным процессом, выйдут на лидирующие места в рейтингах среди образовательных учреждений в России.