О причинах возникновения замутненности вод в бассейне реки Ясыл

Автор: Плотникова Мария Дмитриевна, Медведева Наталья Александровна, Бортник Алиса Георгиевна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена проблема возникновения замутненности вод бассейна реки Ясыл, вызванное вымыванием частиц гипса из карстовой породы. Пробы были отобраны на различных участках бассейна р. Ясыл. Методами рентгенофазового анализа и фотонно-корреляционной спектроскопии установлен состав и размеры частиц дисперсной фазы проб воды в сухом остатке. Проведен мониторинг фазового состава взвешенных частиц и нефтепродуктов, а также установлено взаимовлияние данных параметров. Были обнаружены различные соли жѐсткости, а так же установлена зависимость обнаружения полуводного сульфата кальция от установления его равновесия с дигидратом. Кроме того, были установлены причины исчезновения замутненности с течением времени.

Гипс, нефтепродукты, мутность, рентгенофазовый анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147230006

IDR: 147230006 | УДК: 54.168:374.001

Текст научной статьи О причинах возникновения замутненности вод в бассейне реки Ясыл

Усиление влияния нефтедобывающей деятельности на сток рек приводит к тому, что на территории России трудно найти такую реку, гидрологический режим которой находился бы в естественном состоянии [7,8]. Целый комплекс различных воздействий обуславливает как качественные, так и количественные изменения характеристик гидрологического режима больших, средних и в особенности малых рек. Как правило, такое воздействие - отрицательный процесс, отражающийся на состоянии поверхностных и

подземных вод [10]. Важной стороной этого процесса является появление замутненности вод малых рек из-за присутствия взвешенных твердых частиц [6]. Данный фактор необходимо учитывать, т.к. мутность является одним из основных показателей, характеризующих качество воды [5]. Качество воды, в свою очередь, определяет теоретическую возможность её использования в промышленности, в быту, отраслях сельского хозяйства, допустимость сброса водных масс в природные резервуары [13].

Карстологические исследования равновеснонеравновесной системы вода/карстующаяся порода показали, что район, где наблюдается замутнение подземных вод в местах их выхода на поверхность, отнесен к Иренскому району преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста [4]. Ранее установлено [1], что замутнение вод проявляется во многих родниках, вытекающих из закарстованных сульфатно-карбонатных отложений. Это связано с тем, что происходит формирование трещиннокарстовых коллекторов и прохождение подземных вод через них. Подобные явления наблюдаются в бассейне р. Ясыл, где проводился отбор проб.

Активная добыча нефти в данном районе способствует образованию карстовых пустот, стимулирует развитие природно-техногенных процессов [2], что стимулирует вымывание карбонатных пород, вызывая замутненность воды.

К увеличению замутненности также приводит смешение вод различного состава, что связано с характером миграционных процессов в природных водах [9,12].

Таким образом, целью данного исследования является определение фазового состава взвешенных частиц в пробах воды р. Ясыл, а также установление закономерности между содержанием взвеси и нефтепродуктов в ней.

Объекты и методы исследования

Отбор проб воды р. Ясыл осуществлялся по маршруту, указанному на рис. 1 и представлен в виде таблицы (табл.1) с условными обозначениями.

Таблица 1

Реестр проб для анализа взвешенных веществ в воде долины р. Ясыл (02.06.2017)

|

№ |

№ площадки |

Наименование площадки |

|

1 |

ПП 1 |

Родник 1 (Фон) |

|

2 |

ПП2 1 |

Родник 2 (выход загрязненных вод) |

|

3 |

ПП2 Г |

Родник 2 (пленка) |

|

4 |

ПП2 2 |

Пруд-отстойник у родника 2 |

|

5 |

ПП2 3 |

Родник 2 (ниже пруда-отстойника) |

|

6 |

ПП2 4 |

Место слияния родника 1 и родника 2 |

|

7 |

ПП2 5 |

Ниже места слияния родника 1 и родника 2 |

|

8 |

ППЗ 1 |

Родник 3, нисходящий (выход загрязненных вод) |

|

9 |

ППЗ_2 |

Пруд-отстойник у родника 3 |

Подготовку проб для анализа фазового состава осуществляли посредством испарения методом естественной аэрации. Данный способ был выбран исходя из литературных данных об устойчивости сульфатных форм и возможных полиморфных превращений CaSO4 [16]: ангидрит CaSO4, полу гидрат CaSO40,5H2O и дигидрат или гипса CaSO4-2H2O. Для получения сухого остатка взвешенных веществ производили высушивание 7001000 мл пробы воды при комнатной температуре в течение 2 недель. Для качественного и количественного фазового анализа полученные после высушивания пробы сухого остатка истирались в ступке, далее навеску пробы помещали в кювету и регистрировали дифракто грамму.

Установление качественного и количественного фазового состава взвешенных частиц проводили с использованием дифрактометра Broker «D8 AdvanceECO» в ka-Co излучении. Съемку проводили в интервале двойного брэгговского угла 29 от 10 до 80 градусов с шагом сканирования 0.016°, временем экспозиции 10 секунд в каждой точке, с использованием щели 1 мм. Фазовый анализ выполнялся с применением пакета программ DIF-FRACplus Evaluation Package EVA 12 и базы стандартов PDF - 2 Release 2014 version 2.1402 (International Centre for Diffraction Data).

Определение размера частиц (d) исследуемых проб воды осуществляли с помощью DelsaNano Beeman. В основе измерений размеров частиц лежит метод фотонно-корреляционной спектроскопии (PCS), основанный на принципе динамического рассеяния света. Измерение размера частиц осуществляли в ячейке с кварцевой кюветой. Параллельно с измерением размера частиц осуществляли мониторинг размеров частиц в реальном времени, что позволяет судить о стабильности дисперсной системы во времени.

Результаты и их обсуждение

Методом рентгенофазового анализа установлено, что дисперсная фаза (сухой остаток взвешенных веществ) состоит из гидратных форм сульфата кальция: CaSO4-2H2O, CaSO4-0,5H2O и СаСО3.. Результаты рентгенофазового анализа переведены в табл.2 и табл.З.

Первая площадка (табл.2), соответствующая выходу загрязнения вод (родник 2) находится от фонового источника на незначительном расстоянии ~20 м. Однако, согласно полученным результатам ее минеральный состав существенно отличается тем, что в пробе появляется значительное количество CaSO4-2H2O, при этом доля CaSO4-0,5H2O и солей жесткости существенно снижается.

Следующая площадка - это пруд отстойник у родника 2, где содержание гипса несколько снижено по сравнению с местом выхода с 75,4 до 62,3 мае.%, что свидетельствует об оседании части сульфата кальция на дно водоема. Необходимо отметить, что на поверхности воды наблюдается нефтяная пленка (рис.2). Имеющаяся в воде взвесь сульфатов способна сорбировать нефть на своей поверхности и седиментировать вместе с минеральными частицами [20].

Рис.1. Маршрут пробоотбора на р.Ясыл

Рис.2. Нефтяная пленка

Таким образом, осадкообразование способствует частичному очищению вод от нефти и одновременно - загрязнению дна водоема. Соответствие уровней загрязненности вод и осадков может быть связано с тем, что вертикальное перемещение сорбированной на взвеси нефти в водоеме происходит быстрее, чем ее горизонтальный перенос в составе взвеси течениями или диффузией [11].

Следующая площадка - это родник 3, соответствующий выходу загрязненных вод. Обнаружено, что фазовый минеральный состав данной пробы зависит от места отбора воды: непосредственный выход родника из горной породы или при попадании родника в водоем. Так. в первом случае, в пробе был обнаружен гипс (89,1 мае.%), что выше по сравнению со вторым (76,1 мае.%). Содержание карбоната кальция также отличается.При сравнении фазового состава сухого остатка двух прудов-отстойников (родник 2 и 3, соответственно), можно отметить, что в случае пруда при роднике 3 процесс седиментации взвешенных частиц осложнён. Одной из причин может быть температура воды, которая влияет на растворимость гипса [15]. Как известно, в диапазоне от 0 до ЗО°С, который охватывает большинство природных вод. растворимость гипса увеличивается на 20%, достигая максимума при 43 °C [18].

Таблица 2

Количественное содержание фаз, выявленных с помощью рентгенофазового анализа

(дата отбора проб 02.06.2017 г.)

Таблица 3

Количественное содержание фаз, выявленных с помощью рентгенофазового анализа (дата отбора проб 11.07.2018 г.)

При рассмотрении результатов минерального состава сухого остатка проб воды (табл.2 и 3)

установлено, что в образцах фона существенно различается количество гипса: 17.9 мас.% в 2017 г. и

86.9 мае.% в 2018 г. В пробах 2017 г., во всех рассмотренных случаях, доля гипса возрастает по сравнению с фоновым значением. что подтверждается присутствием дисперсной фазы CaSO4-2H2O. В свою очередь в пробах за 2018 г. содержание гипса во всех рассмотренных случаях варьируется незначительно по сравнению с фоном. Эго говорит о том. что весь гипс находится в растворенном состоянии, а тот гипс, который вымывается родником из горной породы, быстро оседает на дно водоема, о чем свидетельствуют результаты анализа проб донных отложений (рис.4).

Необходимо отметить, что присутствие в пробах карбоната кальция в незначительных количествах, который относится к солям жесткости, свидетельствует о переходе его в сухой остаток из воды. В некоторых пробах также обнаружен песок SiO2.

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство, в пробе 1111 2-4 (2017 г.) обнаружено, отсутствующий во всех остальных случаях. CaSO40.5H2O. Эго можно объяснить равновесными явлениями, протекающими в системе:

Гипс CaSO4-2H2O (дигидрат) или безводный ангидрид CaSO4 способен к дегидратации CaSO4-2H2O и на начальных стадиях может образоваться полуводный гипс (полугидрат гипса) CaSO40.5H2O. который растворяется в воде и образует насыщенный раствор [15.17].

Особенность данной площадки (1111 2-4) - это ее расположение, место слияния двух родников -родника 1 (фон) и родника 2. Эго обстоятельство влияет на состав сухого остатка данной пробы. Далее по течению (1111 2-5) вновь наблюдается существенное содержание CaSO4-2H2O и исчезновение CaSO40.5H2O. что связано с гидратацией полуводного гипса при уменьшении ионной силы раствора за счет изменения концентрации СаСО3 и MgSO4-6H2O [14].

CaS040.5H20+1.5H20 = CaSO4-2H2O. (1)

В 2018 г. подобного рода равновесных явления (гидратация-дегидратация) не наблюдается, это связано с тем. что изменилось содержание сульфата кальция в фоновом растворе (табл.З).

Важным является тот факт, что пробы 2018 г. были прозрачными по сравнению с пробами 2017 г. Этим объясняется изменение размера дисперсных частиц, влияющее на фазовой состав проб. Было установлено, что размер частиц в пробе 1111 3-1 (2,59.7 нм и 18-34 мкм) ниже по сравнению с пробой 1111 3-2 (3.6-6.1 нм и 77-253 мкм). Наличие наноразмерной фазы в обеих пробах придаёт воде мутность. Присутствие более крупноразмерной фазы дает больший вклад в количественное содержание компонентов при определении минерального состава сухого остатка проб. Нефтепродукты, количество которых в пробах родника 3. согласно анализу воды, колеблется в диапазоне близком к ПДК [3]. что выше, чем в пробах родника 2 (табл.4).

Таблица 4

Содержание нефтепродуктов в местах выхода загрязненных вод

|

Наименование площадки |

№ площадки |

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 |

|

|

2017 г. |

2018 г. |

||

|

Родник 1 (Фон) |

ПП 1 |

<0.04 |

0,64 |

|

Родник 2 (выход загрязненных вод) |

ПП2-1 |

<0.04 |

0,43 |

|

Родник 3. (выход загрязненных вод) |

ППЗ-1 |

0.08 |

0,29 |

|

ПДК |

ОД |

||

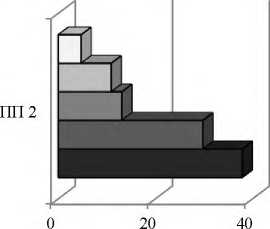

Следовательно, появление частиц более крупной фазы пруда-отстойника 3 может быть связано с сорбцией нефти на поверхности минеральной частицы [19]. благодаря чему происходит ее последующее укрупнение и утяжеление, а затем -оседание. Это подтверждает наличие высокого содержания гипса в пробах донных отложений (рис.З).

-

□ CaSO4 2H2O

-

■ CaMg(CO3)2

-

□ K2Ca2Mg(SO4)4 2Н2О

-

■ СаСОЗ

-

■ Si2O

Рис.З. Минеральный состав донных отложений (дата отбора проб 11.07.2018 г.) пруда-отстойника у родника 2 (ПП2)

О протекании процессов седиментации говорит наличие частиц сульфата кальция в донных отложениях родника 2.

Таким образом, фотонно-корреляционные исследования за 2017 г. позволили определить, что данные водные системы являются седиментационно и агрегативно неустойчивыми, так как превалирующее число частиц имеет размер более 100 нм. а исчезновение замутненности проб воды в 2018 г. вызвано именно этими явлениями. Проведенный мониторинг показал, что увеличение содержания нефтепродуктов в водоеме в 2018 г. и исчезновение замутненности протекают параллельно. В дальнейшем для того, чтобы однозначно оценить связь этих явлений необходимо учесть влияние таких факторов как температура, ионная сила и pH среды.

Список литературы О причинах возникновения замутненности вод в бассейне реки Ясыл

- Бузмаков С.А. Геоэкологическая ситуация в карстовом районе при добыче нефти// В сборнике: Актуальные проблемы экологии и природопользования сборник научных трудов XIX Международной научно-практической конференции. Российский университет дружбы народов. 2018. С. 145-150.

- Бузмаков С.А., Хотяновская Ю. В., Андреев Д.Н., Егорова Д.О., Назаров А.В. Индикация состояния экосистем в условиях нефтепромыслового техногенеза// Географический вестник, выпуск 4(47), 2018. С.90-101.

- ГН 2.1.5.1315-03 или СанПиН 2.1.4.559-96

- Горбунова К. А., Андрейчук В. Н., Костарев В. П., Максимович Н. Г. Карст и пещеры Пермской области. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992. 200 с.

- Иванов Б.В., Павлов А.К. Косвенный метод определения концентрации взвешенных частиц в водах финского залива (на примере бухты Портовая, Выборгский залив) // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2008. № 7. С. 92-100.

- Катаев В.Н., Ермолович И.Г. Генезис и состав новообразований в малых реках территорий развития сульфатного карста // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. 2018. № 21. С. 378-385.

- Красноперова С.А. Мониторинг водных объектов в районе разработки нефтяных месторождений удмуртской республики // Управление техносферой. 2018. Т.1. Вып. 1. С.75-86.

- Леонов А.В., Чичерина О.В., Семеняк Л.В. Математическое моделирование процессов загрязнения морской среды нефтяными углеводородами и их деградации в экосистеме каспийского моря // Водные ресурсы. 2011. Т. 38, № 6, С. 707–732.

- Лукашенко С. Н., Мухамедияров Н. Ж., Койгельдинова М. Т., Макарычев С. В., Ташекова А. Ж. Общая характеристика физико-химических свойств и элементный состав поверхностных вод ручья Узынбулак // Вестник АГАУ. 2016. №12 (146).

- Макаренкова И.Ю. Сравнительный анализ экологического состояния водоемов, расположенных на территории нефтегазовых месторождений (2006 г.) // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2007. №1. С.16-19.

- Маценко С.В., Волков Г.Г., Волкова Т.А. Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на море и внутренних акваториях. Расчет достаточности сил и средств: методические рекомендации // Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2009.– 78 с.

- Морис П. Поверхность и межфазные границы в окружающей среде. От наноуровня к глобальному масштабу. Под редакцией В.И. Свитова. М.: Бином, 2013. 540 с.

- Тюленев М. А., Лукьянова С. Ю., Папин А. В., Макаревич Е. А. Перенос загрязняющих веществ при фильтрации сточных карьерных вод во вскрышных породах // Вестник КузГТУ. 2011. №2.

- Хомутов Е. И. Методические особенности определения характеристик сжимаемости загипсованных грунтов с использованием химических реагентов. Красноярск: Сибирский федеральный университет. 2011. 148 c.

- Аrslan, А., Dutt, G. R. Solubility of gypsum and its prediction in aqueous solutions of mixed electrolytes // Soil Science. 1993. N 155 (1). 37–46.

- Azimi G., Papangelakis V.G., Dutrizac J.E. Modelling of calcium sulphate solubility in concentrated multi-component sulphate solutions // Fluid Phase Equilibria. 2007. N 260(2) Р. 300-315.

- Demopoulos G.P., Kondos P., Papangelakis V.G. Crystallization and Precipitation. Oxford: Pergamon Press, 1987. P. 231–246.

- Klimchouk, A. The dissolution and conversion of gypsum and anhydrite. International Journal of Speleology, 25: 21-36.

- Sirotkina E. E., Novoselova L. YU. Materials for adsorption hurification of water from hetroleum and oil products // Chemistry for Sustainable Development 13 (2005) 359–375

- Zhuravlev L.T. The surface chemistry of amorphous silica. Zhuravlev model // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 173 (2000) 1–38