О причине своеобразия состава пород Кейвского домена (Кольский полуостров)

Автор: Козлов Николай Евгеньевич, Фомина Екатерина Николаевна, Мартынов Евгений Васильевич, Сорохтин Николай Олегович, Марчук Татьяна Сергеевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология, геофизика и геохимия

Статья в выпуске: 1-1 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Кейвский домен отличается от других структур Кольского региона своеобразием состава метаморфических комплексов, наличием в его пределах древнейших для региона щелочных гранитов и ассоциирующих с ними габброанортозитов, а также уникальных месторождений полезных ископаемых. Прежние исследования Кейвской структуры показали, что в ее пределах встречаются метаосадочные образования по содержанию титана, а также отношению Al2O3/SiO2, отличные как от метаосадочных раннедокембрийских породных ассоциаций Кольского региона, так и от фанерозойских осадочных комплексов. Настоящее исследование подтверждает правильность этого вывода. Авторами предпринята попытка поиска обобщенного показателя (тренда), описывающего характер изменения химического состава пород при переходе от низкотитанистых разновидностей пород к высокотитанистым (при одновременном росте отношения Al2O3/SiO2). Для решения этой задачи использован метод поиска отличий в заданных рядах совокупностей при введенном исследователем отношении частичного порядка. В качестве информационной основы выбраны однотипные одновозрастные образования, а именно метапелиты червуртской свиты Кейвской серии. Такой показатель был найден. Он описывает процесс, который кроме существенного привноса титана сопровождался одновременным возрастанием содержания СаО и уменьшением содержания Al2O3, ΣFe и Na2O. Необходимо подчеркнуть, что полученный тренд не связан в гипергенными процессами, для которых характерно сходное поведение титана с алюминием и железом, особенно отчетливо проявленное при формировании кор выветривания. Положение на данном обобщенном показателе точек составов пород всех толщ разреза Кейвского домена, взятых на удалении или вблизи щелочных гранитов, соответствует положению менее или более титанистых пород, тем самым подтверждая предположение о метасоматической переработке последних. Тот факт, что метасоматической переработке, связанной, вероятнее всего, с архейскими комплексами щелочных гранитов, подвержены все метаосадочные образования Кейв, что подтверждается и прямыми геологическими наблюдениями за взаимоотношениями лебяжинских и червуртских породных комплексов со щелочными гранитами, позволяет говорить об их архейском возрасте.

Региональная геология, геохимия, эволюция состава, супракрустальные породы, докембрий, протолиты, реконструкция, метасоматоз, седиментогенез, эволюционный тренд

Короткий адрес: https://sciup.org/14294977

IDR: 14294977 | УДК: 551+552.4 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-1/1-83-94

Текст научной статьи О причине своеобразия состава пород Кейвского домена (Кольский полуостров)

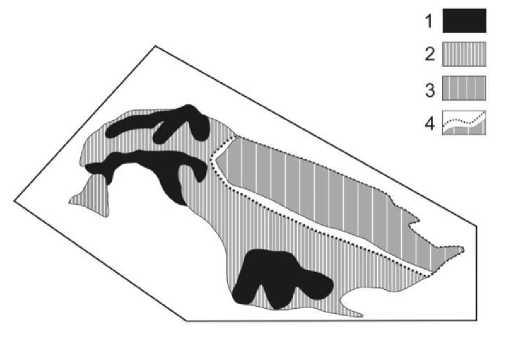

Кейвский домен расположен в центральной части Кольского полуострова. На востоке он граничит с Восточно-Кольским, на западе – с Кольско-Норвежским, на севере – с Мурманским доменами континентальной коры, с юга ограничен раннепротерозойскими образованиями Печенго-Имандра-Варзугского зеленокаменного пояса (рис. 1), занимая особое место в архитектуре региона [1]. Своеобразие его метаморфических комплексов, проявленное в особенностях их вещественного состава, наличии в его пределах древнейших для региона щелочных гранитов и ассоциирующих с ними габброанортозитов, и уникальных месторождений полезных ископаемых ранее отмечалось рядом исследователей, в том числе и авторами настоящей работы [2–4]. Среди факторов, определивших своеобразие вещественного состава метаморфических комплексов Кейв, в последнее время все чаще называются региональные метасоматические процессы [4; 5].

Следует отметить, что данная точка зрения не нова – широкое развитие в пределах Кейвской структуры зон щелочного метасоматоза отмечалось еще Л. И. Салопом [7]. В достаточно оригинальной форме в 1999 г. взгляд на генезис пород данной структуры высказывал В. В. Жданов [8], по представлениям которого весь Кейвский домен представляет собой продукт регионального метасоматоза. Авторы настоящей работы не склонны к столь резким выводам и придерживаются точки зрения, более близкой к представлениям Л. И. Салопа. Можно полагать, что при сохранности во многих случаях первичного состава метаморфитов, позволяющей проводить различного рода реконструкции их протоприроды, для ряда участков Кейвской структуры первичные характеристики протолитов в результате метасоматических преобразований были утрачены, что нашло отражение и в вещественном составе пород. В настоящей работе приводятся фактические данные, подтверждающие эту точку зрения.

Рис. 1. Схема районирования раннедокембрийских геоструктурных элементов земной коры северо-восточной части Балтийского щита [по 6, с дополнениями]. Домены коры: 1 – Мурманский, 2 – Кольско-Норвежский, 3 – Лоттинский, 4 – Кейвский, 4а – Верхнепонойский, 5 – Восточно-Кольский, 6 – Чапомский, 7 – Терский. Зеленокаменные и гранулитовые пояса: 8–10 – архейские: 8 – Лапландско-Колвицкий; 9 – Титовско-Колмозерский (Колмозеро-Воронья);

10 – Сергозерско-Стрельнинский; 11, 12 – неопротерозойские:

11 – Печенга-Имандра-Варзуга-Устьпонойский, 12 – Северо-Карельский;

13 – рифтогенные и окраинно-континентальные отложения рифейского возраста

Fig. 1. The zoning scheme of the early Precambrian geostructural elements of the Earth's crust of the North-Eastern part of the Baltic Shield [according to 6, with additions]. Domains of the crust: 1 – Murmansk, 2 – Kola-Norwegian, 3 – Lotta, 4 – Keivy, 4a – Verkhneponoyskiy, 5 – Eastern Kola, 6 – Chapomskiy, 7 – Tersk domain. Greenstone and granulite belts: 8–10 – Archean: 8 – Lapland-Kolvitskiy;

9 – Titovsko-Kolmozerskiy (Kolmozero-Voronya); 10 – Sergozersko-Strelnitskiy; 11, 12 – Neoproterozoic:

11 – Pechenga-Imandra-Varzuga-Ust'Ponoy, 12 – North-Karelian;

13 – rift and continental marginal sediments of Riphean age

Материалы и методы

Для исследования вещественного состава горных пород Кейвского домена была использована следующая модель. Домен представлен совокупностью объектов, входящих в его состав D = {D i }. Каждый из этих объектов D i охарактеризован выборкой химических составов слагающих его пород X i = {X ij } в признаковом пространстве размерности n, где n – число параметров химического состава. Для оценки качества описания разбиения домена D = {D i }, а также для дальнейшего исследования поставленных перед нами задач, с помощью совокупности выборок X = {X i } можно использовать один из следующих критериев: "сильный", "слабый" и их комбинацию, а именно: "сильный" – для непересекающихся выпуклых оболочек и "слабый" – для пересекающихся.

На первом шаге решения задачи производилась оценка степени полноты информации об объекте, т. е. возможность разбиения D с помощью X. Для этого рассматривались выпуклые оболочки множества выборок {Xi}, а именно: {co(X}, где co(Xi) = {Sja/Xi I aj> = 0 Vj, Sjaj = 1}. В этом случае расстояние между двумя выпуклыми оболочками co(Xi) и co(Xj) определяется как p(co(Xi),co(X)) = mind(x, y), где x е co(Xi), y e co(Xj) и d(x, y) – евклидово расстояние между векторами x и y. Оптимальным является такое описание X, для которого любые две пары co(Xi) и co(Xj) не пересекаются, т. е. p(co(Xi),co(Xj))>0 ("сильный" критерий). Алгоритм проверки отсутствия пересечений выпуклых оболочек (алгоритм "полоска") приведен в работе [9]. В случае наличия пересечений можно использовать так называемый "слабый" критерий. Он заключается в следующем. Вычисляется статистика Пури – Сена – Тамуры между всеми пересекающимися парами Xi и Xj. И если при выбранном уровне значимости 5 ее значение больше критического, то реализуется "слабый" критерий. В противном случае описание разбиения D с помощью X некорректно.

Для описания характера изменения параметров химического состава горных пород под воздействием различного рода геологических процессов была использована система обобщенных показателей [10]. В качестве обобщенных показателей выбирались линейные функции, характеризующие собой тренды изменения параметров вещественного состава породных ассоциаций в заданных рядах совокупностей этих ассоциаций, охарактеризованные выборками химических составов пород, на основе введенных исследователем на них отношений частичного порядка [4; 11; 12]. Суть метода построения системы обобщенных показателей заключается в следующем. Для каждого из отношений частичного порядка строится отношение линейного порядка (если оно существует), описание которого представлено соответствующим обобщенным показателем. Такой показатель находим в результате решения задачи максимизации функционала

J

= max

c

min

U

(Л(с, Z

i

), Л(с,

Z

j

)).

Здесь Z

i

и

Z

j

- многомерные случайные величины, соответствующие

i-й

и j-й выборкам,

U

= {

Особо следует подчеркнуть, что в настоящей работе изучались метаморфиты, по особенностям состава соответствующие осадочным образованиям [4; 6]. Это определило малый объем использованных в работе анализов пород лебяжинской свиты, как известно, сложенной преимущественно метавулканитами. Заметим, что возможная ошибка реконструкции первичной природы при решении поставленных в работе задач не являлась принципиальной. Определяющим было то, что сравнивались однотипные в рамках принятой петрогеохимической систематики породы.

Результаты и обсуждение

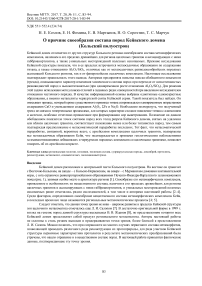

Ранее было показано, что в пределах Кейвской структуры встречаются метаосадочные образования, по содержанию титана отличные как от метаосадочных раннедокембрийских породных ассоциаций Кольского региона, так и от фанерозойских осадочных комплексов [4–6]. Исследование, проведенное с привлечением дополнительных фактических данных по архейским структурам региона (около 1 200 полных силикатных анализов), подтверждает правильность этого вывода (рис. 2, А, В). Фоновое значение содержания титана в метаосадочных породах архея Кольского региона отчетливо меньше, чем в аналогичных образованиях Кейв. Кроме того, метаосадочные породы Кейв характеризуются также значительным разбросом величин отношения Al O 3 /SiO , при этом метаморфиты с аномально высокими значениями этого отношения также не имеют аналогов среди фанерозойских осадочных пород [6].

Причиной обогащения пород титаном, а также возрастания отношения Al O 3 /SiO могли являться их постседиментационные изменения в результате регионально проявленных в пределах Кейвского домена метасоматических преобразований. Подобное предположение уже высказывалось ранее [4]. Была предпринята попытка поиска обобщенного показателя (тренда), описывающего характер изменения химического состава пород при переходе от нормальных по содержанию титана к высокотитанистым разновидностям. В качестве обязательного условия при решении данной задачи было задано одновременное возрастание величины отношения Al O 3 /SiO . Чтобы исключить влияние дометаморфических процессов, связанных с осадочной дифференциацией вещества и эволюцией состава пород в ходе геологического времени, в качестве основы для решения данной задачи выбраны однотипные одновозрастные образования, а именно метапелиты червуртской свиты Кейвской серии. Такой выбор обусловлен тем, что данная свита при довольно значительной мощности наиболее отчетливо выделяется в кейвском разрезе максимальным развитием метапелитов, своеобразных по составу, в разной мере обогащенных кианитом. Более того, именно в пределах данной свиты, согласно имеющимся в нашем распоряжении данным, включающим более 450 полных силикатных анализов, наиболее часто встречаются метаосадочные породы, аномально обогащенные титаном.

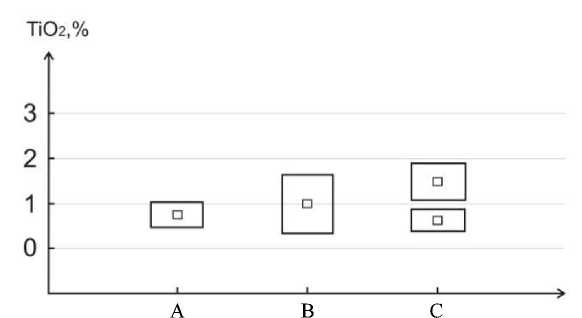

Выборка проб пород червуртской свиты была условно разделена на группы с "нормальным" и повышенным содержанием титана. В качестве границы между породами этих групп, как описано выше, принято значение верхнефонового содержания TiO в архейских комплексах Кольского региона (рис. 2, С), равное 1 %. Далее решалась задача поиска обобщенного показателя, по которому эти выборки различаются значимо. Такой показатель был найден (рис. 3, а). Он описывает процесс, который кроме существенного привноса титана (и возрастания отношения Al O3/SiO ) сопровождался возрастанием содержания СаО и уменьшением содержания Al O3, ΣFe и Na O. Необходимо подчеркнуть, что полученный тренд не связан с гипергенными процессами, для которых характерно сходное поведение титана с алюминием и железом, особенно отчетливо проявленное при формировании кор выветривания [18].

Рис. 2. Медианные и фоновые значения содержания TiO 2 в архейских метаосадочных образованиях Кольского региона (A) и Кейвской структуры (B), а также кейвских метаосадочных породах, разделенных на подгруппы с повышенным (>1 %) и "нормальным" (< 1 %) содержанием TiO 2 (C).

Расчеты по методике [17]

Fig. 2. Median and background concentrations of TiO 2 in the Archaean metasedimentary formations of the Kola region (A) and the Keivy structure (B), as well as the Keivy metasedimentary rocks subdivided into groups with high (>1 %) and "normal" (< 1 %) content of TiO 2 (C). Calculations by the method [17]

Если гипотеза о том, что обогащение пород титаном (и рост отношения Al 2 O 3 /SiO 2 ) было связано с их метасоматическими изменениями, верна, логично предположить, что данные процессы должны затронуть червуртские образования иной первичной природы, а также метаосадочные комплексы других толщ Кейвской структуры. Для проверки этого предположения на обобщенном показателе F 1 было определено место точек составов метапсаммитов червуртской толщи, а также метаосадочных образований нижней (лебяжинская толща) и верхней (песцовотундровская, снежноборская толщи) частей разреза Кейвского домена. Все породы были предварительно разбиты на группы по тому же принципу – содержание титана меньше либо больше 1 %. Результаты исследований приведены на рис. 3, а. Отчетливо видно, что значения обобщенного показателя для всех изученных объектов возрастают по мере перехода от пород с "нормальным" содержанием TiO 2 к высокотитанистым, подтверждая тем самым правильность данного предположения.

Поскольку в качестве источника метасоматических растворов, воздействовавших на супракрустальные образования, можно предложить щелочные граниты Кейв [19; 20], наличие которых принципиально отличает эту структуру от прочих архейских доменов, далее наши рассуждения были следующими – если данный обобщенный показатель действительно характеризует региональные метасоматические преобразования пород, он также должен описывать:

-

1) изменения состава пород, в разной степени удаленных от массивов щелочных гранитов;

-

2) изменения супракрустальных комплексов, вмещающих щелочные граниты, в разной степени подвергшиеся изменениям непосредственно в приконтактовых зонах.

Для решения первой задачи были сформированы выборки пород, в различной степени удаленных от массивов щелочных гранитов. Для того чтобы исключить влияние фактора времени, т. е. "эволюционного" фактора, данная задача решалась, как и в предыдущем случае, отдельно для нижней (лебяжинская толща), средней (червуртская и выхчуртская толщи) и верхней (песцовотундровская, снежноборская толщи) частей разреза Кейвского домена.

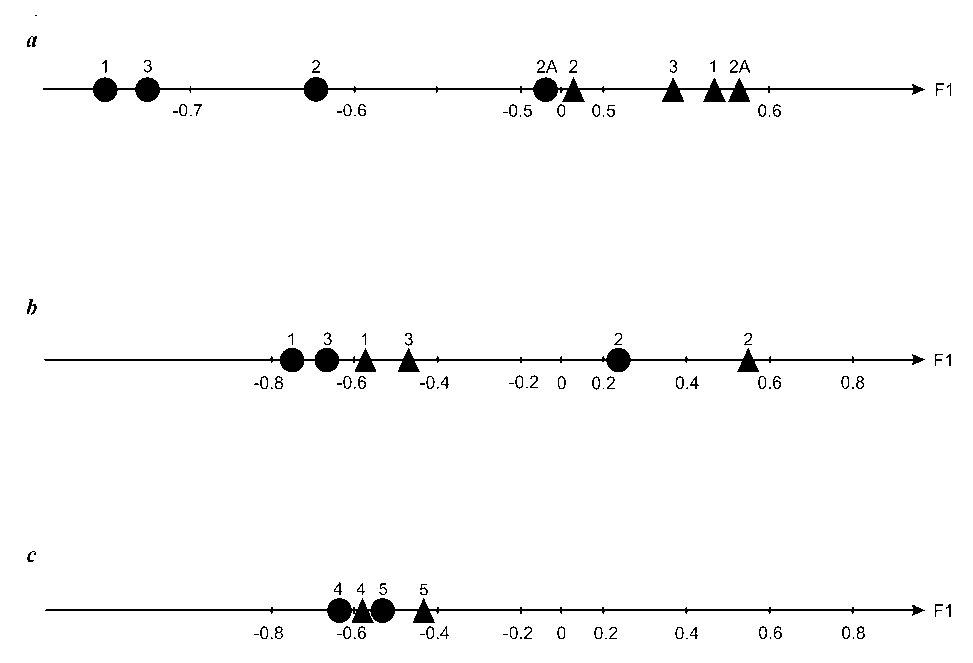

Такое разделение обусловлено тем, что данные стратиграфические уровни отчетливо разделяются геологически (корами выветривания, несогласиями и т. д., по [21]). Границы пород, приближенных к щелочным гранитам и удаленных от них, принимались условно, примерно разделяя исследованную площадь на две равные части с учетом распространенности проб пород в пределах Кейвского домена (схема расположения пород различных выборок в пределах Кейвской структуры приведена на рис. 4). Слабая распространенность метаосадочных пород лебяжинской толщи на севере – северо-востоке Кейвской структуры определила сдвиг условной границы выборок в пределах этой группы относительно того, как были разделены две другие.

На рис. 3, b отчетливо видно, что положение точек составов метаморфитов частей разреза, в различной степени удаленных от щелочных гранитов, на F1 строго соответствует положению менее или более титанистых пород, тем самым подтверждая предположение о метасоматической переработке последних. Отсюда логично полагать, что если тренд F1 действительно описывает тенденции изменения состава пород при их метасоматической переработке, ей предшествовало отложение всех толщ Кейвской структуры, включая верхи разреза (песцовотундровская и снежноборская толщи). Поскольку переработка пород по времени происходила, вероятно, близко к внедрению щелочных гранитов (2751 ± 41 млн лет, [22]), для толщ верхней части разреза более правильно принимать максимальные датировки из интервала 2703–2750 млн лет, установленные для снежноборской подсвиты [23]. Тем самым подтверждается точка зрения И. В. Белькова [20] и В. Г. Загороднего [24] о неоархейском возрасте протолитов пород сланцевого комплекса Кейв. Этот вывод представляется важным в связи с отсутствием надежных архейских датировок времени формирования метаморфитов средней и верхней частей кейвского разреза.

Рис. 3. Положение медиан состава различных групп метаосадочных пород Кейвского домена на обобщенном показателе (тренде) F 1 = –0,09SiO 2 + 0,93TiO 2 + 0,05Al 2 O 3 /SiO 2 – 0,26Al 2 O 3 – – 0,11ΣFe – 0,06MnO – 0,08MgO + 0,12CaO – 0,13Na 2 O – 0,01K 2 O.

Кружками показаны относительно менее измененные, а треугольниками – более измененные породы. Цифрами на всех рисунках обозначены метаосадочные породы лебяжинской (1), червуртской (2), песцовотундровской и снежноборской (3) толщ, а также метаморфиты детальных разрезов в приконтактовых со щелочными гранитами зон в пределах лебяжинских (4) и червуртских (5) образований. 2А – метапелиты червуртской толщи. Буквами на рисунке обозначены породы, разделенные на подгруппы по содержанию TiO 2 (a), степени близости к массивам щелочных гранитов (b). c – данные для пород, отобранных непосредственно в зоне контактов со щелочными гранитами и разделенные на условно более или менее измененные по результатам петрографического изучения

Fig. 3. The position of medians of the composition of different groups of metasedimentary rocks of the Keivy domain on the generalized indicator (trend) F 1 = –0,09SiO 2 + 0,93TiO 2 + 0,05Al 2 O 3 /SiO 2 – – 0,26Al 2 O 3 – 0,11ΣFe – 0,06MnO – 0,08MgO + 0,12CaO – 0,13Na 2 O – 0,01K 2 O.

Circles show relatively less altered, and triangles – more altered rocks. Numerals in all the figures indicate metasedimentary rocks of Lebyazhinskaya (1), Chervurtskaya (2), Pestsovotundrovskaya and Snezhnoborskaya (3) series, as well as metamorphic rocks of the detailed sections near contact zones of alkaline granites within Lebyazhinskiye (4) and Chervurtskiye (5) formations. 2A – metapelites of the Chervurtskaya suite. Letters in the figure indicate rocks divided into subgroups according to the content of TiO 2 (a), the degree of proximity to the rock masses of alkaline granites (b). c – data for the rocks sampled directly in the area of contact with alkaline granites and divided into relatively more or less altered rocks according to the petrographic study results

Рис. 4. Положение исследованных участков в пределах Кейвского домена.

Условные обозначения: 1 – щелочные граниты; 2 – площади, территориально приближенные к массивам щелочных гранитов; 3 – площади, территориально удаленные от массивов щелочных гранитов; 4 – площади, аналогичные 3, несколько расширенные для лебяжинских гнейсов Fig. 4. The position of the studied sites within the Keivy domain. Legend: 1 – alkaline granites;

2 – areas geographically close to the rock masses of alkaline granites; 3 – areas geographically remote from the rock masses of alkaline granites; 4 – areas similar to 3, slightly expanded to Lebyazhinsky gneisses

Для решения второй задачи проведено детальное исследование контактов щелочных гранитов с вмещающими их комплексами, для чего рассмотрены контакты щелочных гранитов с гнейсами лебяжинской свиты и сланцами нижней части кейвской серии в районе Западных Кейв на участках оз. Ровозеро, г. Юмперуайв и г. Макзабак, где представлены наиболее полные и отчетливые разрезы контактовых зон. Для более надежной привязки исследованных пород к определенным уровням разреза Кейвской структуры дополнительно были использованы сведения об их химическом составе. В качестве эталонных использованы выборки метаосадочных пород лебяжинской и червуртской толщ Кейского домена (38 и 174 полных силикатных химических анализов соответственно). Решению поставленной задачи способствовал факт отсутствия пересечений выпуклых оболочек эталонных групп в многомерном пространстве, что позволяло использовать для идентификации наших выборок "сильные" критерии (см. раздел "Материалы и методы"). Результаты исследований приведены в таблице. Они однозначно указывают на близость пород первой из исследованных групп к образованиям лебяжинской толщи, в то время как для второй можно говорить ее принадлежности к червуртским образованиям.

Таблица. Сравнение состава выборок пород, обнаженных вблизи контакта со щелочными гранитами Table. Comparing the composition of rocks samples exposed near the contact with alkaline granites

|

Номер выборки |

Коэффициент близости к породам лебяжинской толщи* |

Коэффициент близости к породам червуртской толщи |

Уровень значимости |

|

1 (группа 4 на рис. 3) |

0,55 |

0,88 |

0,02 |

|

2 (группа 5 на рис. 3) |

0,87 |

0,45 |

0,05 |

* – чем меньше значение коэффициента близости, тем ближе породы исследованной выборки к соответствующей эталонной группе.

В настоящем исследовании породы обрамления массива щелочных гранитов Западных Кейв для дальнейшего сопоставления их состава были условно подразделены на "сильноизмененные", "слабоизмененные" и "неизмененные" гнейсы и сланцы. Разделение осуществлялось экспертным путем на основании детального петрографо-минералогического исследования. Ввиду небольшого количества аналитического материала затем сильно- и слабоизмененные породы объединялись в выборку "измененных" пород, которые сравнивались с "неизмененными".

Для гнейсов лебяжинской свиты метасоматическая зональность описывается следующей схемой: щелочные граниты неизмененные – автометасоматиты по щелочным гранитам – щелочные гнейсы – биотитовые гнейсы – неизмененные гранато-биотитовые гнейсы [25; 26]. Контакты гранитов с гнейсами на всех рассматриваемых участках резкие, магматические. В непосредственной близости к контакту располагаются тонкозернистые розовые и серо-розовые гнейсы-метасоматиты с неясной гнейсовидной текстурой, окраска которых обусловлена в первую очередь высоким содержанием микроклина и щелочного амфибола гастингститового состава. Такие породы были условно названы "измененные гнейсы". Ширина зоны их распространения варьирует в пределах от первых метров до 20 метров. Структура этих пород неравномерно- зернистая за счет наличия крупных порфиробластических обособлений щелочного амфибола и пироксена. Вблизи контакта в измененных гнейсах в качестве породообразующих минералов присутствуют магнетит и титанит, развивающиеся по темноцветным минералам. Часто наблюдаются псевдоморфозы магнетита по пироксену с каймой из цепочки зерен титанита. Кроме того, непосредственно в контакте с гранитами присутствуют шлиры флюорита, а также разнообразные акцессорные минералы РЗЭ и тория. В целом измененные гнейсы представляют собой продукт глубокой метасоматической переработки, по составу близкий к щелочным гранитам, вследствие чего многие исследователи считали и щелочные граниты продуктом метасоматоза (иногда – реоморфизма) лебяжинских гнейсов [27–29].

По мере удаления от контакта в гнейсах постепенно исчезают щелочные амфиболы и пироксены, уменьшается количество микроклина, магнетита, увеличивается содержание кварца, а также значительно сокращается видовое разнообразие акцессорных минералов. Структура "слабоизмененных" гнейсов гранобластовая. Основной объем этих пород слагают кислый плагиоклаз, кварц, биотит и (в небольших количествах) микроклин, изредка присутствует роговая обманка, мусковит, гранат. Из акцессорных минералов распространены эпидот, ортит и титанит. Ореол слабоизмененных гнейсов в единичных случаях (при пологом залегании щелочных гранитов) достигает километра, но обычно не превышает сотни метров.

Следует отметить, что в обоих вышеописанных типах пород наблюдались лейкократовые зоны собирательной перекристаллизации, носящие прожилковый либо линзовидный характер, приуроченные к зонам трещинноватости. По всей видимости, именно по этим зонам инфильтровалась флюидная фаза. Такие участки перекристаллизации встречаются как вблизи, так и на значительном удалении от щелочных гранитов. Порода здесь более крупнозернистая, в ней повышено содержание кварца, полевые шпаты пелитизированы, серицитизированы и характеризуются присутствием оптически чистых новообразованных кайм. Биотит (а при наличии – и гранат) замещается хлоритом, эпидот приобретает породообразующее значение (локально его содержание достигает 40 об.%). Пробы таких эпидотизированных пород для математической обработки также были условно отнесены нами к группе "измененных гнейсов".

За полосой "слабоизмененных гнейсов" следуют породы, в которых отсутствуют явные признаки метасоматической переработки, вследствие чего мы обозначили их как "неизмененные гнейсы". Для этих светло-серых гнейсов характерна порфировая структура и отчетливо гнейсовидная текстура. Основная ткань породы тонко- и равномернозернистая, сложена кварцем, плагиоклазом и биотитом. Порфиробласты представлены гранатом, плагиоклазом и вкрапленниками мелкозернистых агрегатов кварца. Акцессорные минералы представлены редкими зернами эпидота и циркона.

Помимо гнейсов лебяжинской свиты на этих же объектах были изучены и образования нижней части разреза кейвской свиты – слюдяные и гранатово-слюдяные сланцы. Непосредственные контакты этих пород со щелочными гранитами обнажены крайне редко, так как обычно сланцы отделены от интрузий гранитов мощным прослоем лебяжинских гнейсов. Вблизи контакта породообразующими минералами в сланцах являются кварц, биотит, мусковит, плагиоклаз и микроклин. Микроклин расположен в интерстициях между другими фазами в виде ксеноморфных зерен или образует крупные очковые выделения. При этом количество микроклина в сланцах (так же как и в гнейсах) возрастает при приближении к контакту. Биотит зачастую замещает мусковит и образует дактилоскопические срастания с кварцем и мусковитом, при этом сам иногда резорбирован по краям микроклином и/или хлоритом. В акцессорных количествах в породе содержится гранат (в виде мелких единичных зерен около 1 мм), апатит, ортит, ильменит, рутил, изредка – пирит и халькопирит. Описанная разновидность "измененных" пород слагает узкие полосы мощностью от метров до первых десятков метров. По мере удаления от гранитов в сланцах постепенно исчезают микроклин и биотит, снижается количество плагиоклаза и акцессорных минералов, породы превращаются в "слабоизмененные" слюдяные сланцы. Дальнейшее продвижение от контакта сопровождается увеличением зернистости пород, размера порфиробластов граната и содержания последних в породе (до 60 об.%). На расстоянии более 500 метров признаки метасоматоза в сланцах исчезают полностью.

Положение точек составов пород исследованных групп на тренде F 1 хорошо согласуется с установленной для них микроскопическим изучением степенью изменения (рис. 3, с). Малое количество позволяет сделать этот вывод на крайне низком уровне значимости, но, как полагают авторы, об определенных тенденциях и здесь говорить можно, тем более что наиболее измененные разновидности обогащены титанитом, что указывает на возрастание содержания титана по мере изменения пород.

Кроме того, необходимо отметить, что геологически зафиксированное взаимоотношение данных образований со щелочными гранитами подтверждает вывод об архейском возрасте протолитов метаморфитов не только нижней, но как минимум также и средней части кейвского разреза.

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

-

1. Своеобразие вещественного состава пород Кейвской структуры определялось регионально проявленными метасоматическими процессами, которые кроме привноса TiO 2 и CaO приводили к выносу Al 2 O 3 , Na 2 O и ΣFe при незначительном варьировании содержания остальных петрогенных элементов.

-

2. В направлении к щелочным гранитам в супракрустальных комплексах наблюдается усиление влияния метасоматических процессов, что находит отражение в изменении химического состава пород. Для метаморфитов лебяжинской и червуртской толщ это подтверждается также прямыми петрографическими и геологическими наблюдениями. Тот факт, что процессы, связанные со щелочными гранитами, для которых зафиксировано время внедрения 2751 ± 41 млн лет, затрагивают весь разрез Кейвской структуры, свидетельствует об архейском возрасте формирования ее протолитов.

Подобные изменения состава, выявленные для пород различных уровней разреза Кейвской структуры, нельзя объяснить влиянием гипергенных процессов, для которых характерно сходное поведение титана, алюминия и железа, что особенно отчетливо проявлено при формировании кор выветривания.

Авторы подчеркивают, что их выводы строились на предположении, что метасоматическая переработка супракрустальных комплексов Кейв была связана с внедрением щелочных гранитов. Поскольку нельзя полностью исключать, что источником метасоматических флюидов могли являться и более поздние процессы (например, процессы, которые были ответственны за формирование пегматитов Кейв), а зоны контактов супракрустальных комплексов с гранитоидами в этом случае являлись лишь проводящими каналами для них, данное предположение нуждается в дополнительном обосновании.

Работа выполнена в Геологическом институте КНЦ РАН по государственному заказу № 02312015-0007.

Список литературы О причине своеобразия состава пород Кейвского домена (Кольский полуостров)

- Объяснительная записка к геологической карте северо-восточной части Балтийского щита масштаба 1:500 000/отв. ред. Ф. П. Митрофанов. Апатиты: КНЦ РАН. 1994. 95 с.

- Митрофанов Ф. П., Баянова Т. Б. Геохронология корообразующих и коропреобразующих процессов при формировании Кольского глубинного раннедокембрийского коллизиона//Тектоника и геодинамика: общие и региональные аспекты: материалы совещания. М.: ГЕОС, 1996. С. 33-37.

- Митрофанов Ф. П., Баянова Т. Б. Кейвский террейн в Кольском раннедокембрийском коллизионе//Общие вопросы тектоники. М.: Недра, 2000. С. 332-334.

- Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Мартынов Е. В., Фомина Е. Н. Особенности вещественного состава Кейвского домена (Кольский полуостров)//Вестник Кольского научного центра РАН. 2016. № 2 (25). С. 30-38.

- Нерадовский Ю. Н., Войтеховский Ю. Л., Савченко Е. Э. Циркон в кристаллических сланцах Кейв//Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона: труды XII Всерос. (с междунар. участием) Ферсмановской научной сессии, посвященной 80-летию со дня рождения акад. РАН Ф. П. Митрофанова. Апатиты, 6-7 апр. 2015 г./под ред. Ю. Л. Войтеховского. Апатиты: Изд-во K & M, 2015. С. 289-292.

- Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Глазнев В. Н., Козлова Н. Е., Иванов А. А., Кудряшов Н. М., Мартынов Е. В., Тюремнов В. А., Матюшкин А. В., Осипенко Л. Г. Геология архея Балтийского щита: монография. СПб.: Наука, 2006. 329 с.

- Salop L. I. Geological evolution of the Earth during the Precambrian/Berlin: Sprinder Verlag, 1983. 459 p.

- Жданов В. В. Метасоматиты, опыт изучения и картирования. СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 56 с.

- Фомин В. Н. Математическая теория обучаемых опознающих систем. Л.: ЛГУ, 1976. 235 с.

- Авен П. О., Мучник И. Б., Ослон А. А. Функциональное шкалирование. М.: Наука, 1988. 182 c.

- Мартынов Е. В. Реконструкция обстановок формирования протолитов метаморфических комплексов докембрия на основе статистического моделирования их характеристик по петрогеохимическим данным: автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. СПб., 1997. 23 с.

- Мартынов Е. В., Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Марчук Т. С., Фомина Е. Н. Метод реконструкции геодинамических обстановок формирования комплексов докембрия с учетом эволюции химического состава мантии//Вестник Кольского научного центра РАН. 2016. № 3 (26). С. 22-27.

- Tamura R. Multivariate nonparametric several-sample tests//The Annals of Mathematical Statistics. 1966. V. 37, N 3. P. 611-618.

- Puri M. L., Sen P. K. Nonparametric methods in multivariate analysis. New York: John Wiley & Sons, 1971. 677 p.

- Родионов Д. А., Коган Р. И., Голубева В. А. . Справочник по математическим методам в геологии. М.: Недра, 1987. 335 с.

- Nelder J. A., Mead R. A simplex method for function minimization//Computer J. 1964. N 7. P. 308-313.

- Юфа Б. Я., Гурвич Ю. М. Применение медианы и квартилей для оценки нормальных и аномальных значений геохимического поля//Геохимия. 1964. № 8. С. 817-824.

- Цибульчик В. М. Поведение титана в коре выветривания метаморфических пород. М.: Наука, 1972. 136 с.

- Суслова С. Н. Контактово-метасоматические изменения кристаллических сланцев под влиянием щелочных гранитов в районе Западных Кейв//Вопросы геологии и минералогии Кольского полуострова. Вып. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1960. С. 58-93.

- Бельков И. В. Кианитовые сланцы свиты Кейв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1963. 321 с.

- Пожиленко В. И., Гавриленко Б. В., Жиров Д. В., Жабин С. В. Геология рудных районов Мурманской области. Апатиты: КНЦ РАН, 2002. 359 с.

- Беляев О. А., Митрофанов Ф. П., Баянова Т. Б. . Позднеархейский возраст кислых метавулканитов района Малых Кейв (Кольский полуостров)//Доклады РАН. 2001. Т. 379, № 5. С. 651-654.

- Гавриленко Б. В., Басалаев А. А. Минералого-геохимическая зональность в метаморфитах нижних уровней кейвского комплекса//Рудогенез в метаморфических комплексах докембрия: сб. науч. трудов. Апатиты: КНЦ АН СССР, 1991. С. 91-105.

- Загородный В. Г. Основные черты геологии докембрия Кольского полуострова. Вулканиты раннего докембрия Кольского полуострова. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. С. 5-24.

- Батиева И. Д. Петрология щелочных гранитов Кольского полуострова. Л.: Наука,1976. 224 с.

- Соколов П. В. Свита Кейв//Геология СССР. Т. XXVII. Мурманская область. Часть I. Геологическое описание. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1958. С. 180-246.

- Харитонов Л. Я. Структура и стратиграфия карелид восточной части Балтийского щита. М.: Недра, 1966. 359 с.

- Сидоренко А. В., Ожогин В. А. Применение аэрофотоснимков для определения первичного генезиса глубокометаморфических щелочных пород Кольского полуострова//Доклады АН СССР. 1968. Т. 180, № 3. С. 78-85.

- Минц М. В. История и главные закономерности формирования раннедокембрийской коры Восточно-Европейского кратона//Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые раннедокембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы: Интерпретация материалов по опорному профилю 1-ЕВ, профилям 4В и ТАТСЕЙС. В 2 т. Т. 2. М.: ГЕОКАРТ: ГЕОС, 2010. С. 309-334.