О применении радиологической микроскопии в диагностике палеопатологий

Автор: Медникова М.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Микроскопическое изучение патологических проявлений в костной или зубной ткани людей прошлого, или палеогистопатология, - важный элемент в изучении состояния здоровья древнего населения, долгое время малодоступный для большинства исследователей из-за трудоемкой пробоподготовки и деструктивного характера методики. Данная публикация представляет результаты применения нового метода радиологической микроскопии в описании образцов из археологических раскопок.Благодаря прогрессу, достигнутому современной радиологией в области цифровой визуализации изображений, стало возможным работать с низкоконтрастными изображениями и с очень малыми объектами. В статье рассмотрены примеры патологических проявлений костной ткани у детей разных эпох. Благодаря применению недеструктивной микроскопии уточнен летальный диагноз ребенка XVI-XVII вв. из Ярославля,который скончался от инфекции. Также показано, что грудной младенец эпохи бронзы из Великента страдал от недостатка в рационе питания витаминов группы В или фолиевой кислоты. Радиологическая микроскопия - перспективный метод исследования,позволяющий изучать внутреннюю структуру объектов без их разрушения.

Радиология, недеструктивная микроскопия, диагностика палеопатологий, ярославль xvi-xvii вв, кавказ, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/143164007

IDR: 143164007

Текст научной статьи О применении радиологической микроскопии в диагностике палеопатологий

В 2001 г. авторитетный немецкий исследователь предложил новый подход к изучению заболеваний человека прошлого и назвал этот подход палеогистопатологией костной ткани ( Schultz , 2001). Он отмечал, что световая микроскопия костной ткани человека стала рутинной процедурой еще в XIX в., когда в поле зрения ученых оказались не только современные, но и ископаемые образцы. В двадцатые годы XX в. в англоязычной научной литературе появился термин «палеогистология», предложенный одним из основоположников направления, связанного с изучением болезней древних людей – палеопатологии, – Р. Л. Муди ( Moody , 1923).

Метод микроанатомического изучения костной и зубной ткани человека требовал тщательной пробоподготовки. Изучались декальцинированные образцы, которые помещались в парафин, затем они нарезались на тонкие слои с помощью микротома. Поверхность срезов шлифовалась и лишь затем могла быть изучена в нормальном или поляризованном свете.

Поэтому, как подчеркивал М. Шультц ( Schultz , 2001), многие палеопатологи, изучая останки человека из археологических раскопок, преимущественно прибегали к макроскопическому описанию, реже использовали радиологические методы, но очень редко обращались к гистологии. Однако некоторые диагностические критерии доступны для изучения лишь на микроскопическом уровне, ведь многие болезни внешне демонстрируют схожие проявления. Сегодня микроанатомические методики, в том числе сканирующая электронная микроскопия, позволяют проводить разграничение между прижизненными и посмертными (тафономическими) изменениями костной структуры, различать специфические и неспецифические костные инфекции, выявлять последствия метаболических заболеваний, старения или влияния различных уровней физической активности. При этом главная проблема микроскопического изучения археологических образцов заключается в невозможности исследовать мягкие ткани при постановке диагноза представителям современного населения. Вместе с тем минерализованные компоненты, в том числе ко стный коллаген, могут быть предметом гистологического анализа. Главная роль в диагностике патологических проявлений отводится описанию структуры кортикального слоя, компакты и губчатой ткани, а также обнаружению новых формаций костной ткани (Ibid. P. 121).

Но главным недостатком палеогистопатологии до настоящего момента был ее разрушающий характер. Для того чтобы поставить диагноз по материалам из археологических раскопок, приходилось попутно безвозратно уничтожать уникальные экземпляры. Эта проблема может быть решена сегодня благодаря достижениям современной радиологии.

Наиболее совершенным методом, сочетающим преимущества микротомографии и недеструктивную микроскопию, начиная с 2012 г. стала радиологическая микроскопия, позволяющая изучать структурные особенности объектов с увеличением до микронов в двухмерной и трехмерной плоскости. В пилотном исследовании она была применена по отношению к уникальному объекту – фаланге кисти ископаемой девочки из раскопок в Денисовой пещере на Алтае, причем томограмма реконструировалась по 4321 проекции, а размер вокселя составил 9,2814 мкм ( Медникова, Добровольская и др ., 2013; Mednikova et al ., 2013).

Данная публикация обращается к возможностям использования радиологической микроскопии при описании патологических проявлений на костных останках, происходящих из археологических раскопок. Особый интерес представляет возможность изучать сильно фрагментированные находки или очень мелкие объекты, к которым относятся, к примеру, материалы из детских захоронений.

Метод

Сканирование выполнялось на оборудовании VersaXRM-500, Xradia Inc. в ООО «Системы микроскопии и анализа», Москва. Применявшийся прибор демонстрирует преимущества по сравнению с обычным микротомографом и предоставляет возможность производить недеструктивные микроскопические исследования. В отличие от микротомографа, имеющего ограничения в рассмотрении низкоконтрастных изображений, радиологический микроскоп без ограничений в степени контрастности использует двухуровневое увеличение для получения высококачественных изображений с высоким разрешением при размере сканируемых объектов до 50 мм и меньше 1 мм.

В рамках данной работы были изучены два образца костной ткани с разными патологическими проявлениями, техническая информация о сканировании которых приведена в табл. 1. Для построения виртуальных сечений и трехмерных моделей использовано программное обеспечение Xradia (табл. 1).

Таблица 1. Параметры съемки объектов методом радиологической микроскопии

|

Параметры |

Образец № 1 |

Образец № 2 |

|

Ускоряющее напряжение, кВ |

50 |

60 |

|

Ток, мкА |

80 |

83,3 |

|

Время экспозиции, с |

2,5 |

12 |

|

Количество проекций, шт. |

1440 |

1440 |

|

Объектив |

Макро (0.4X) |

Макро (0.4X) |

|

Источник-образец, мм |

25 |

79 |

|

Образец-детектор, мм |

120 |

200 |

|

Камера, биннинг |

2 |

2 |

|

Размер вокселя, мкм |

8,0 |

19,2 |

Результаты и обсуждение

Пример 1. Микроскопические изменения в диафизе трубчатой кости при предположительной младенческой цинге.

Периостальная реакция часто присутствует на длинных трубчатых костях у представителей разных палеопопуляций. Эти костные отложения достаточно часто изучались методами деструктивной микроскопии. За появление этих признаков несет ответственность широкий спектр заболеваний, начиная с инфекций (таких как гематогенный остеомиелит, трепанематоз. туберкулез), неспецифической периостальной реакции (воспалительный процесс в глубоких венах), а также опухоли мягких и костной тканей, цинга.

В 2007–2010 гг. экспедиция Института археологии РАН под руководством А. В. Энговатовой исследовала кладбище XV–XVII вв. при церкви Иоанна Златоуста на территории центральной части г. Ярославля. Собранная в итоге представительная палеоантропологическая коллекция уже послужила основанием как для изучения отдельных палеопатологических случаев, так и для более масштабных эпидемиологических заключений о состоянии здоровья горожан ( Медникова, Энговатова и др. , 2013; Медникова, Энговатова, Решетова и др ., 2013; Медникова и др ., 2015; 2016; Энговатова и др. , 2016). Одним из важных результатов нашей предшествующей работы стало установление главной причины смертности детей Смутного времени от младенческой цинги. Похолодание климата в XVI–XVII столетиях, по-видимому, спровоцировало эпидемию этого заболевания и пик смертности пятимесячных – годовалых младенцев в русских городах ( Торопова, Бужилова , 2012; Медникова, Энговатова и др. , 2013; Медникова, Энговатова, Решетова и др ., 2013). Еще ранее от болезни Моллера – Барлоу страдало средневековое население Русского Севера ( Бужилова , 2005). Поэтому в рамках данного исследования выбор первого образца для недеструктивного микроанатомического изучения был обусловлен степенью изученности этих материалов другими методами.

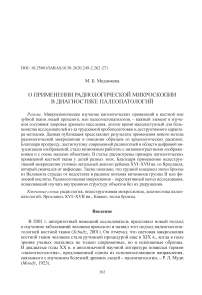

С помощью радиологической микроскопии были получены виртуальные срезы и выполнена трехмерная реконструкция правой плечевой кости ребенка из погребения 99 (№ 2) на кладбище при церкви Иоанна Златоуста, скончавшегося от младенческой цинги, о чем можно было судить по другим диагностическим признакам. Диафизарная длина кости составила 74 мм, что соответствует параметрам развития полуторамесячных современных детей и, скорее всего, свидетельствует об отставании роста ребенка под воздействием неблагоприятных факторов ( Shaefer et al. , 2009. Р. 174). Рассмотрим подробнее виртуальный срез на уровне середины диафиза и оценим информативность этого изображения с точки зрения выявления возможных патологических проявлений (рис. 1). Изображение четко фиксирует разные слои и состояния в пределах компакты костного вещества. Периферическая (внешняя) зона неоднородна. В ней хорошо выделяется область периостальной реакции, локализованная в месте прикрепления дельтовидной мышцы. По М. Шультцу ( Schultz , 2001. P. 107), следует дифференцировать периостит – следствие воспалительного процесса в области периоста – и периостоз – невоспалительный процесс изменений, вызванный кровоизлиянием или опухолью. Однако эти разновидности часто встречаются вместе, что затрудняет диагностику. В рассматриваемом нами примере зона пролиферативной реакции, т. е. локального отложения новой костной формации на внешней периферии в месте прижизненного прикрепления мышцы, прилегает к области неизмененного компактного вещества с хорошо видимой регулярной остеонной структурой. Такая картина вполне типична для субпериостальной гематомы, вызванной травмой или младенческой цингой, и отличается от периостита, вызванного инфекцией. Учитывая, что патологические манифестации на скелете этого ребенка носят генерализованный характер, диагноз цинги представлялся наиболее верным. Однако дальнейшее рассмотрение полученного среза плечевой кости обнаруживает многочисленные перестройки стенок диафиза, затрагивающие и перимедуллярную область (т. е. граничащую с каналом

Рис. 1. Виртуальный срез через середину диафиза правой плечевой кости ребенка 1,5–4 месяцев из раскопок кладбища XVI–XVII вв. у церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Периостит и остеит костного мозга), и непосредственно толщу компактного вещества. Кроме того, для ребенка такого возраста должно быть типично наличие по внешнему периметру кортикального слоя зоны ламеллярных (пластинчатых) отложений, в данном случае полностью отсутствующих.

Как известно, авитаминоз С нарушает синтез коллагена, так развиваются самые заметные симптомы цинги – нарушения костеобразования и хрупкость кровеносных сосудов, часто приводящая к геморрагиям, т. е. к локальным кровоизлияниям, типичным в местах мышечных прикреплений ( Brickley, Ives , 2006). Нарастает остеокластическая резорбция, и это проявляется в истончении кортикального слоя, трабекул, в увеличении пространства между трабекулами. Но, по Шультцу ( Schultz , 2001. P. 124), изменения носят исключительно внешний характер, ламеллярный слой не бывает затронут.

Напротив, при хроническом периостите поверхностная реакция является только одним из симптомов, сопровождаясь также остеитом (воспалительным процессом в толще компактного вещества) или остемиелитом (воспалением, затрагивающим и костно-мозговой канал) (Ibid. P. 126). Очевидно, что в случае рассматриваемого образца речь идет именно о таком обширном воспалительном процессе. Он мог быть вызван разными инфекциями – вплоть до трепанема-тозной, даже лепроматозной (Ibid.). Схожий периостит описан при зоонозном туберкулезе у грудного младенца, которого допаивали зараженным козьим молоком (Hershkovitz et al., 2015).

Последствия авитаминоза С могут быть заметны спустя 4–5 месяцев после рождения ( Ortner , 2003), младенец из Ярославля, как упоминалось выше, для этого возраста очень мал.

В палеопатологии последних лет тема младенческой цинги разрабатывалась очень активно. Впрочем, микроанатомические исследования заболевания из-за своей трудоемкости и деструктивного характера, за редким исключением, не производились ( Carli-Thiele , 1996), поэтому окончательно исключить его из рассмотрения мы не можем, но преобладающей может стать версия хронической инфекции, а не авитаминоза.

Пример 2. Фрагмент свода черепа ребенка около полугода с внешними признаками поротического гиперостоза на теменной кости из раскопок в Великенте (катакомба 2, эпоха бронзы).

Поротический гиперостоз макроскопически проявляется на внешней поверхности свода черепа в виде областей поротизации подокруглой формы (Stuart-Macadam, 1985). Как считается, сходную этиологию демонстрирует и такое распространенное состояние, как криброзные изменения на внутренней стенке глазниц, или Cribra orbitalia (Ortner, 2003; Бужилова, 2005).Часто эти патологии сопряжены с расширением внутреннего слоя губчатой ткани (диплое свода черепа), но Д. Ортнером (Ortner, 2003) отмечалось, что другие заболевания, например цинга или хроническая инфекция, в зоне волосяного покрова могут иметь сходные манифестации. На протяжении почти пятидесяти лет главной причиной этих проявлений считалась железодефицитная анемия, которая была связана с повышенной физиологической нагрузкой на костномозговое пространство и, как следствие, с его гипертрофией. Для подтверждения этой концепции привлекались клинические данные. В частности, было показано, что крайние формы наследственной гемолитической анемии (талассемия и сиклемия) сопровождаются поротическим гиперостозом. Однако эти наследственные формы малокровия очень редки и не могут служить объяснением широкому распространению гиперостоза в палеопопуляциях. Важно обсуждение причин этого состояния в свете новых данных (Walker et al., 2009. P. 110–111). Как подчеркивают Ф.Уолкер и соавторы, анемия – это патологический симптом, а не специфическое заболевание. Малокровие, или недостаток красных кровяных телец, имеет три главные причины: кровопотеря, ослабленный эритропоэз и усиленный гемолиз (деструкция красных кровяных клеток). Соответственно, анемии могут быть генетически наследуемые и приобретенные. Синтез в организме красных кровяных клеток зависит от участия аминокислот, железа, витаминов А, В12, В6 и фолиевой кислоты. Поскольку железо – ключевой элемент в образовании гемоглобина, именно его дефицит считался ключевым фактором в развитии анемических состояний, будь то вследствие обширной кровопотери, недостатков диеты или при нарушении усваивания организмом человека. Подчеркивается, что эритроциты созревают за 7 дней и затем существуют около 120 дней. Но если уровень гемоглобина низок, начинается кислородное голодание (гипоксия) тканей. Гипоксия запускает расщепление эритропоэтина, гормона почек. Если этот гормональный ответ неадекватен, скелетные центры гемопоэза в костном мозге начинают производить возрастающую продукцию эритроцитов. В своде черепа это может привести к расширению свода диплое с распространением процесса на внешнюю пластинку компактного слоя, которая постепенно резорбируется.

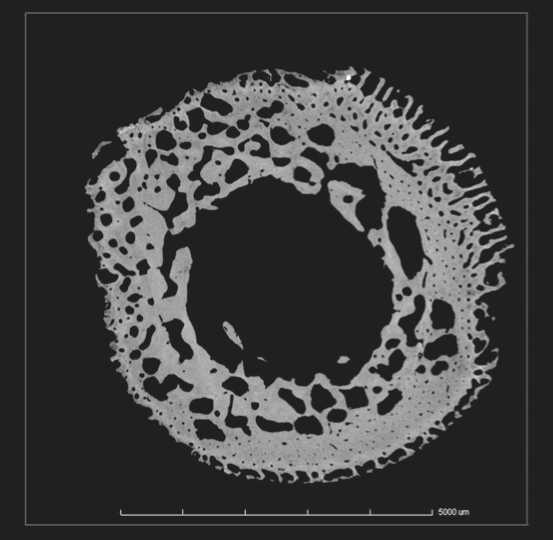

На рис. 2, полученном недеструктивным радиологическим методом для образца из Великента, можно видеть соответствующую картину. Если в нормальном состоянии свод черепа состоит из внутреннего и внешнего компактного слоев и промежуточного слоя губчатой ткани, то здесь нарушена целостность внешней костной пластинки, слой диплое (губчатой ткани), где осуществлялась функция кроветворения, расширен с прободением на внешнюю поверхность. Степень развития поротического гиперостоза у этого ребенка соответствует стадии С ( Schultz , 2001. P. 132): она проявляется в полном разрушении наружной поверхности свода черепа, заметном его утолщении в затронутой патологией области теменной кости, но здесь еще только формируется радиальная ориентация диплоетических трабекул, известная под названием «hair-on-end». Из этого можно сделать вывод, что в эпоху раннего металла дети в земледельческой популяции могли страдать от недостатка витаминов группы В и фолиевой кислоты уже на первом году жизни.

Рис. 2. Виртуальный вертикальный срез через свод черепа младенца эпохи бронзы. Великент, катакомба 2. Поротический гиперостоз, стадия С

Выводы

Радиологическая микроскопия может стать ценным инструментом при изучении тонких внутренних структур костной ткани и, в частности, должна быть использована в изучении особенностей болезней человека в прошлом. Огромное достоинство этогo метода заключается в его недеструктивном характере, что позволит сохранить в целости уникальные палеопатологические образцы лабораторных и музейных коллекций для будущих исследований другими методами или для возможной экспозиции.

Список литературы О применении радиологической микроскопии в диагностике палеопатологий

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens: история болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Медникова М. Б., Добровольская М. В., Виола Б., Лавренюк А. В., Казанский П. Р., Шкловер В. Я., Шуньков М. В., Деревянко А. П., 2013. Радиологическая микроскопия фаланги руки девочки из Денисовой пещеры//АЭАЕ. № 3. С. 120-125.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Решетова И. К., Шведчикова Т. Ю., Васильева Е. Е., 2013. Эпидемиология войны и смуты: антропологические и письменные источники в изучении качества жизни населения русского города XVI-XVII вв. (на примере Ярославля)//КСИА. № 231. С. 154-171.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., ТаРАсова А. А., 2015. Диахронные изменения качества жизни населения Ярославля в XIII-XVII вв. по данным РАдиологии//РА. № 3. С. 41-53.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Тарасова А. А., 2016. Радиологические методы в оценке качества жизни населения Ярославля в XIII-XVII вв.//Археология: история и перспективы: Седьмая региональная конф.: сб. ст./Под ред. А. Е. Леонтьева. Ярославль: Канцлер. С. 101-112.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Шведчикова Т. Ю., Решетова И. К., Васильева Е. Е., 2013. «Дети Смутного времени»: новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI-XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений//КСИА. Вып. 228. С. 115-126.

- Торопова Е. В., Бужилова А. П., 2012. Детские погребения на РАскопе в Старой Русе: археологический комментарий к Новгородской первой летописи//РА. № 3. С. 72-78.

- Энговатова А. В., Медникова М. Б., Добровольская М. В., Шведчикова Т. Ю., Решетова И. К., 2016. Антропологический источник в изучении качества жизни населения Ярославля XVII века//От Смуты к империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI-XVIII вв./Отв. ред.: Л. А. Беляев, А. В. Юрасов. М.; Вологда: Древности Севера. C. 221-227.

- Brickley M., Ives R., 2006. Skeletal Manifestations of Infantile Scurvy//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 129. Iss. 2. P. 163-172.

- Carli-Thiele P., 1996. Spuren von Mangelerkrankungen an steinzeilichen Kinderskeleten. Fortschritte in der Palaopathologie und Osteoarchaologie/Eds: M. Schultz. Bd. 1. Goettingen: Verlag Erich Goltze. 267 S.

- Hershkovitz I. Donoghue H. D., Minnikin D. E., May H., Lee O. Y.-C., Feldman M., Galili E., Spigelman M., Rothschild B. M., Kahila Bar-Gal G., 2015. Tuberculosis origin: The Neolithic scenario //Tuberculosis. Access mode: http://dx.doi.o. Access date: 17.11.2017 DOI: rg/10.1016/j.tube.2015.02.021

- Mednikova M. B., Dobrovolskaya M. V., Viola B., Lavrenyuk A. V., Kazansky P. R., Shklover V. Y., Shunkov M. V., Derevianko A. P., 2013. A micro computerized tomography (X-ray microscopy) of the hand of the Denisova girl//Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia. № 3. P. 120-125.

- Moodie R. L., 1923. Paleopathology. An introduction to the study of ancient evidences of disease. Urbana: University of Illinois Press. 567 p.

- Ortner D., 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 2nd edition. Amsterdam: Academic Press. 645 p.

- Schaefer M., Black S., Scheuer L., 2009. Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Amsterdam: Elsevier. 369 p.

- Schultz M., 2001. Paleohistopathology of bone: a new approach to the study of ancient diseases//Yearbook of Physical Anthropology. Vol. 44. P. 106-147.

- Stuart-Macadam P., 1985. Porotic hyperostosis: representative of a childhood condition//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 66. Iss. 4. P. 391-398.

- Walker Ph. L., Bathurst R., Richman R., Gjerdrum Th., Andrushko V. A., 2009. The Cause of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia: A Reappraisal of the Iron-Deficience Anemia Hypothesis//American Journal of Physical Anthropology. Vol. 139. Iss. 2. P. 109-125.