О проблемах комплексного использования и охраны водных ресурсов Оренбуржья и сопредельных территорий

Автор: Гаев А.Я., Куделина И.В., Гаев И.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Водные ресурсы Оренбургской области формируются преимущественно за счет вод инфильтрационного происхождения. Их динамика и химический состав меняются зонально, уменьшаясь с севера на юг, от лесостепей до сухих степей и далее к пустыням Казахстана по законам широтной зональности и высотной поясности, которые отличаются в разных районах. Хорошо гидрогеологически закрытые районы имеют мощную зону гидрогалогенеза. С уменьшением закрытости недр растет мощность зон гидрогенеза, достигающая максимума на горно-складчатом Урале, где гидрогеологическая зональность согласуется с ландшафтно-геохимической неоднородностью и с бассейнами стока. Концентрации элементов в водах растут от зоны аэрации к зоне постоянного стока. В структурах Предуралья выявлен региональный геохимический барьер сероводородных вод для металлов. Объем химической денудации уменьшается к сухостепной зоне и растет в приподнятых районах, сложенных загипсованными и карстующимися породами. Для решения водохозяйственных задач необходимо внедрять современные технологии. К ним относятся комплексные устройства с геохимическими, гидродинамическими и комплексными барьерами.

Водные ресурсы, гидрогеохимическая зональность, модуль стока, комплексный барьер

Короткий адрес: https://sciup.org/147246271

IDR: 147246271 | УДК: 556.3:502.175 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.1.23

Текст научной статьи О проблемах комплексного использования и охраны водных ресурсов Оренбуржья и сопредельных территорий

Наиболее ценные подземные воды инфильтрационного генезиса приурочены к зоне активного водообмена. Они формируются по законам широтной зональности и высотной поясности (Всеволожский, 1983). От лесостепей к сухим степям снижается количество атмосферных осадков и модулей водного стока, растут испарение и минерализация вод. Высотная поясность особенно контрастна в горах, играющих роль климатораздела, несмотря на их небольшую высоту. Они резко уменьшают водный сток. Цель исследования – рассмотреть вопросы комплексного использования и охраны водных ресурсов Оренбуржья и сопредельных территорий. Задачи исследования сводятся к следующему: уточнить строение и условия формирования подземных вод региона во взаимосвязи с техногенными процессами; разработать меры по переходу к управлению ресурсами и качеством природных вод на основе системы мониторинга, экспериментальных и натурных исследований системы вода–порода в разных гидрогеологических условиях с применением технологий по восполнению запасов подземных вод на действующих водозаборах за счет частичной аккумуляции паводковых вод с защитой их от загрязнения барьерными технологиями.

Для реализации этих задач проанализированы и обобщены имеющиеся гидрогеологические материалы, а также выявлены закономерности формирования природных вод с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Результаты и обсуждения

На Урале преобладают трещинно-жильные воды, а в Предуралье сосредоточены поровые и пластово-поровые вод. В результате

многократной структурно-гидрогеологической перестройки в регионе сформировались четыре гидродинамических этажа, существенно отличающиеся по закрытости и взаимодействию вод этих этажей в каждом районе (Гаев, 1989). В открытых или полуоткрытых структурах над выступами кристаллического фундамента сформировались воды с небольшой минерализацией. В хорошо закрытых структурах Камско-Кинельской системы прогибов и на борту Прикаспийской синеклизы сформировалась зона гидрогалогенеза с хло-ридно-кальциевыми рассолами.

При деформациях земной коры трещинные воды фундамента перемещаются в осадочный чехол и обратно за счет градиента геодинамического давления, существенно отличающегося на разных исторических этапах развития. Движение трещинных вод характеризуется тектоно-гидравлическим характером, что позволяет рассматривать фундамент в качестве гидродинамического этажа. В осадочном чехле региональные во-донефтегазоупоры формируют гидрогеологические этажи с хорошей закрытостью, что способствует накоплению залежей углеводородов. Давление флюидов изменяется от гидростатического до геодинамического. Верхний этаж дренирует воды местного и регионального подземного стока (рис. 1). Разгрузка их происходит благодаря эрозионным врезам и разности гидростатических напоров. Взаимосвязь вод в разрезе земной коры, как и уровень ее закрытости, определяется особенностями вертикальной зональности, отличающейся в разных районах. В хорошо закрытых районах имеется мощная зона гид-рогалогенеза, а на месторождениях углеводородов – газовые шапки. Чем меньше закрытость недр, тем больше мощность зон гидрогенеза. Из разреза этих зон сначала исчезают скопления газообразных, а затем и жидких углеводородов, снижаются газона-сыщенность и газовый фактор вод. В открытых структурах Урала гидрогеологическая зональность согласуется с ландшафтно-геохимической и инженерно-геологической неоднородностью, что позволяет сопоставить гидрогеологические районы с бассейнами стока. В водах здесь нет достаточного количества йода, фтора, многих металлов (Гаев, 1989; Мартин, 1975).

Концентрации большинства элементов в водах растут от зоны аэрации к зоне постоянного стока.

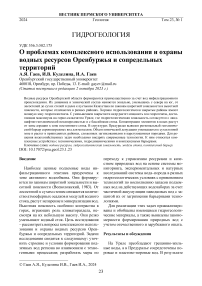

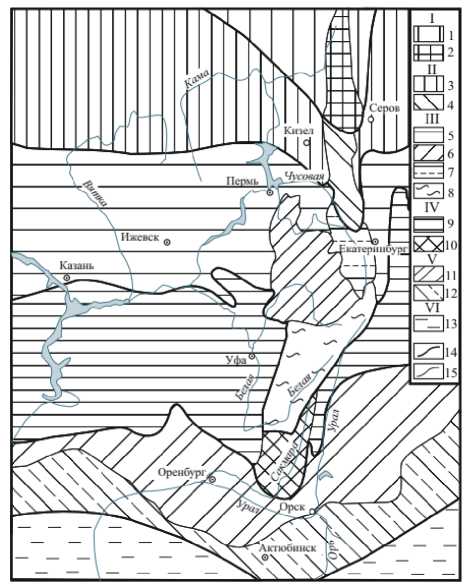

Рис. 1. Схематическая карта модулей подземного стока с территории Урала и Предуралья, т/км2/год: 1 – очень низких (<10); 2 – низких (10– 20); 3 – средних, участками низких (10–30); 4 – средних (20–50); 5 – повышенных, участками средних (20–70); 6 – повышенных (до 100); 7 – высоких (более 100); 8 – границы районов с разными значениями модуля подземного химического стока

Экологическая роль в водах многих элементов (I, F, Sr, Fe, Сu, Pb, Hg, As, Se и др.) установлена, а других только выясняется. Содержание токсичных элементов убывает в ряду от горных пород к почвам, водам и живому веществу. Состав вод меняется при смене геоморфологических поясов ландшафтно-климатических зон, литологии и металлогении вмещающих пород.

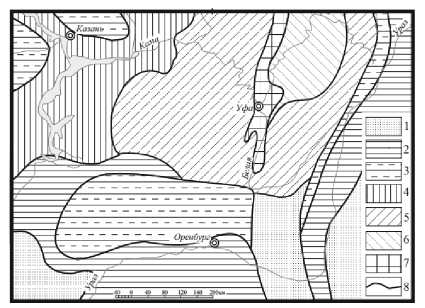

В рассолах Предуралья в условиях закрытых недр растут содержания кальция, брома, стронция, бора, рубидия, лития, цезия и др. (Гаев, 1989; Гаев, 2018). Здесь в качестве регионального геохимического барьера для металлов выявлена зона сероводородных вод, Объем химической денудации уменьшается к сухостепной зоне и растет в приподнятых районах, сложенных загипсованными и кар-стующимися породами. На восточном склоне Урала водный сток и подземная химическая денудация уменьшаются. Максимум денудации приурочен к зоне колебаний уровня грунтовых вод, формируя подзону выщелачивания (Зекцер, 1977). Анионный состав вод при инфильтрации изменяется в соответствии с широтной зональностью и высотной поясностью. Воды гидрокарбонатного состава на севере территории сменяются гидрокарбонатно-хлоридными и гидрокарбо-натно-сульфатно-хлоридными на юге. Из катионов в водах преобладает кальций, но в гранитоидах – натрий, а в гипербазитах и доломитах – магний. Выявлены площади с инверсионным типом зональности, с хлорид-ным и сульфатным типом в зоне аэрации. Ниже по разрезу они сменяются гидрокарбо-натными водами, а на сульфидных месторождениях формируются рудные и ореольные воды (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма состава природных вод региона, по С.А. Дурову: воды: 1 – кор выветривания; 2 – трещинно-жильные; 3 – болот; 4 – рек; 5 – атмосферных осадков; 6 – направление формирования подземных (АП, рудных и ореольных вод) и болот (АБ)

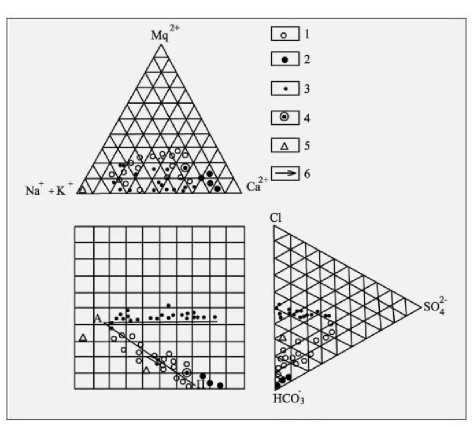

В Предуралье преобладают воды седиментационно-эпигенетические субаквальных и переходных бассейнов (рис. 3). Динамика преобразования вертикальной зональности хорошо фиксирует взаимосвязь этих бассейнов. Области питания водонапорной системы за счет инфильтрационных вод фиксируются участками глубокого стратиграфического проникновения вод зоны гидрогенеза. Они приурочены к артезианским сводам и к тектоническим нарушениям кристаллического фундамента с куполовидными поднятиями рассолов, фиксирующих области разгрузки вод.

В связи с развитием территории растут дефицит вод, их минерализация и уровень загрязнения, особенно на юге территории и в долинах рек. Ведущую роль в загрязнении подземных вод играет горнодобывающая промышленность.

Рис. 3. Сводный гидрогеологический разрез одного из районов платформенного Предуралья

На месторождениях твердых полезных ископаемых формируются сернокислые воды с высоким содержанием тяжелых металлов. На месторождениях углеводородов в продуктивные и поглощающие горизонты закачиваются большие объемы слабо минерализованных вод. Скорость движения пластовых флюидов при этом растёт на 3–5 порядка. Вокруг нагнетательных и поглощающих скважин возникают зоны окисления и выщелачивания. При строительстве емкостей выщелачивания в каменной соли на поверхность земли поступает масса солей, превышающая таковую в речном стоке. Окружающая среда загрязняется физико-химически и микробиологически. При рудничном водопонижении растет мощность зоны аэрации и усиливаются процессы самоочищения вод на геохимических барьерах. В подземных водах появляются искусственно синтезированные соединения.

Для превращения процессов недропользования в управляемые выполнено гидрогеологическое картографирование и районирование территории, в частности по надежности локализации загрязняющих веществ.

При гидрогеологическом картографировании и районировании территории предварительно выполняется расчленение вертикального разреза с выделением этажей и зон. Гидродинамическая зона – это часть гидрогеологической структуры с единством напорообразующих факторов, скоростью фильтрации и интенсивностью водообмена.

Выделяются зоны активного, затрудненного и весьма затрудненного водообмена. В отечественной литературе широко применяется понятие «гидродинамический этаж» и выделяется два этажа: верхний, дренирующий воды долин крупных рек, и нижний, соответствующий зонам активного и замедленного водообмена. Нижний этаж соответствует зоне весьма затрудненного водообмена. В нем отсутствуют четко выраженные области питания и разгрузки. Кроме гидродинамических, выделяются также гидрогеологические и гидрогеохимические этажи. В.А. Всеволожский (1977) характеризует гидрогеологический этаж как наиболее крупный стратификационно-гидрогеологический бассейн с едиными условиями формирования вод, который сложился исторически и обладает общностью динамики и химического состава вод (Всеволожский, 1983).

При гидрогеологическом картографировании раскрываются процессы формирования водного стока на основе системного подхода к водному стоку, по Б.И. Куделину (1954). При выделении бассейнов стока использована вертикальная зональность и поясность водного стока (Куделин, 1954).

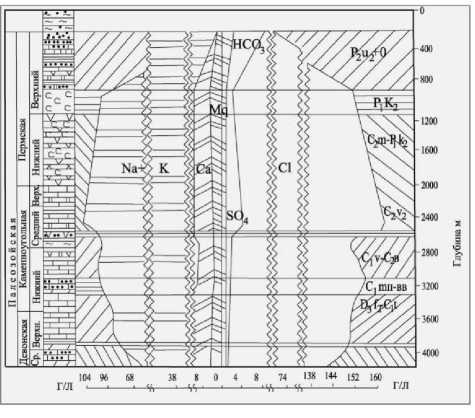

В соответствии с разработками ландшаф-товедов выявлена взаимосвязь ландшафтов с гидродинамическими зонами (рис. 4). Сосредоточение подземных вод приурочено к зоне постоянного горизонтального стока и к суб-аквальным ландшафтам. При переходе от микробассейнов к мезо- и макробассейнам стока элювиальные ландшафты сменяются трансэлювиальными, супераквальными и ак-вальными.

В элювиальных ландшафтах обнажаются коренные породы и формируются эрозионные типы рельефа. Подземный сток здесь относительно небольшой из-за неглубокой и слабой трещиноватости, а также приподнятого гипсометрического положения. Ниже по склонам, но выше уровня грунтовых вод расположены трансэлювиальные ландшафты. Наличие глинистых слабо проницаемых отложений на склонах значительно снижает инфильтрацию вод в водоносные горизонты. Даже влага, проникающая в почву, выклинивается на поверхность земли с временными источниками.

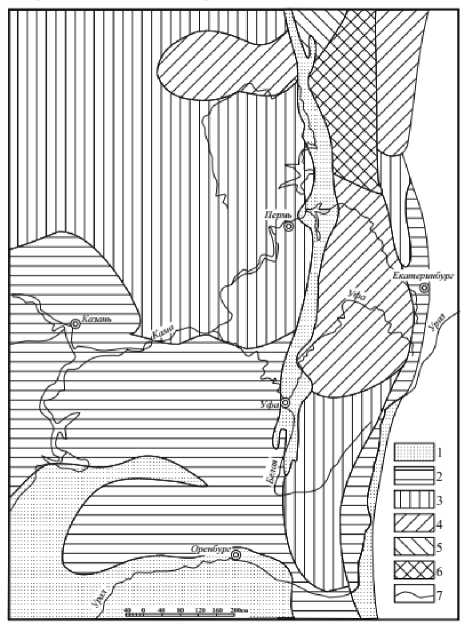

Рис. 4 . Ландшафтно-климатические зоны Преду-ралья и Урала. I Северотаежная зона: 1 – глеевоподзолистых почв; 2 – горных глеево-подзолистых почв; II Среднетаежная зона: 3 –подзоли-стых почв; 4 – горных подзолистых и суглинистокаменистых почв; III Южнотаежная зона: 5 – дерново-подзолистых почв; 6 – серых лесных почв; 7 – горных дерново-подзолистых почв; 8 – горных серых лесных почв; IV Лесостепная зона: 9 – черноземов оподзоленных, выщелоченных, типичных; 10 – горных черноземов; V Степная зона: 11 – черноземов обыкновенных южных; 12 – темно-каштановых и каштановых почв; VI Сухостепная зона: 13 – светло-каштановых бурых почв. Границы: 14 –ландшафтно-климатических зон; 15 – разных типов почв

Поэтому водоносность пород здесь понижена. Подземный сток растет в суперакваль-ных ландшафтах, где в покровных отложениях увеличивается неоднородность грансо-става пород. Наряду с делювиальными суглинками и илами в составе пород здесь присутствуют мелкозернистые пески и русловые фации. Выполаживающийся рельеф способствует формированию водоемов с размерами от луж до малых озер. Инфильтрация воды из них подпитывает горизонты подземных вод. Нижние части склонов сложены речным и озерным аллювием. К нему и приурочены зоны сосредоточения подземных и взаимосвязанных с ними поверхностных вод.

Высотная поясность бассейнов стока хорошо согласуется с ярусностью рельефа и сменой элементарных геохимических ландшафтов. Зоны сосредоточения подземных вод, тяготеющие к субаквальным ландшафтам, обычно характеризуются увеличением водоносности пород, возрастающей со снижением высотной поясности. Литологический состав пород и неотектонические особенности развития территории несколько осложняют эту общую закономерность, которая сказывается на особенностях взаимосвязи подземных и поверхностных вод. Она играет важную роль при решении проблем локализации загрязняющих веществ и повышения защищенности территории от загрязнения.

Построен комплекс карт, на которых геохимические ландшафты сопоставлены с гидродинамическими зонами. Карты, разрезы, профили и диаграммы отражают гид-рогеохимическую ситуацию, фоновые условия миграции и формирование химического состава подземных вод в разных гидродинамических зонах (рис. 5) (Лушников, 1974; Макаренко, 1960; Максимович, 1964).

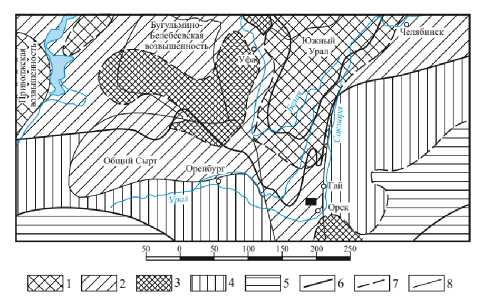

Рис. 5. Гидрогеохимическая зональность подземной составляющей стока рек Оренбуржья и сопредельных районов (по Е.А. Лушникову, 1974). Анионный состав воды: 1 – гидрокарбонатный; 2 – гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-суль-фатный; 3 – сульфатный в пределах развития гипсов и ангидритов; 4 – гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-хлоридный; 5 – хлоридный. Границы: 6 – ландшафтно-климатических зон; 7 – положительных форм рельефа; 8 – подземных вод различного анионного состава

Подземные воды выносят из пород и аккумулируют при транспортировке химические элементы. Оценить эту деятельность можно через параметр относительного модуля химического стока, относимого к мощности исследуемого горизонта, по Б.И. Куделину и А.Я. Гаеву (1954). Были использованы также параметры предельно допустимой концентрации, по Черкинскому, и предельно допустимых выбросов, по Израэлю, и модуль ПДК (Мпдк) (Гаев, 2018). Последний – это модуль химического стока с концентрацией компонента на уровне ПДК. Он определяется как произведение модуля водного стока и концентрации компонента на уровне ПДК. Разница между значениями фактического модуля и Мпдк равна значению Мпдв. При положительном значении Мпдв ситуацию можно считать удовлетворительной (рис. 6).

Рис. 6. Схематическая карта уязвимости территории Урала и Предуралья к загрязнению (Составили А.Я. Гаев, В.Г. Гацков, И.В. Куделина). Оценка уязвимости дана в М пдв в т/км2 в год: 1 – <5; 2 – 5– 20; 3 – 20–40; 4 – 30–50; 5 – 50–100; 6 – >100; 7 – границы районов

В районах с положительными неотектони-ческими поднятиями растет трещиноватость и скважность пород, начиная с кристаллического фундамента. На схеме районирования объекты недр подразделяются по надежности недр сохранять загрязнения: от очень надежных до исключительно ненадежных. Управляемость ситуацией растёт при использовании объектов с высокой надёжностью и защищённостью от загрязнения. Защищённость оценивается через модуль предельно-допустимого загрязнения. Он уменьшается к сухостепной зоне до 5 т/км2 в год, а также от геоморфологически приподнятых районов к пониженным в рельефе. Схему районирования мы одновременно рассматриваем в качестве схемы перспективного размещения производительных сил. По этой схеме новые экологически опасные объекты рекомендуется размещать только на хорошо защищенных от загрязнения территориях.

Для решения водохозяйственных задач необходимо внедрять современные технологии. К ним относятся комплексные устройства с геохимическими, гидродинамическими и комплексными барьерами.

Представления о геохимических барьерах разработал и ввел в науку А.И. Перельман (1976) в середине прошлого века в процессе исследования проблем ландшафтной геохимии. Он охарактеризовал геохимический барьер как участок в зоне гипергенеза, в пределах которого на коротком расстоянии резко уменьшается интенсивность миграции химических элементов, и они из раствора выпадают в виде трудно растворимых соединений. В настоящее время это понятие расширено и выходит далеко за пределы зоны гипергенеза. Перельманом выделены типы и классы геохимических барьеров. Так, на границе окислительной обстановки с резко восстановительной средой формируется сероводородный восстановительный геохимический барьер. С ним связано формирование медистых песчаников, селеновых, ванадиевых и других руд. С сульфатными и карбонатными геохимическими барьерами связано накопление во вмещающих породах Ba, Ca, Sr. На щелочных барьерах накапливаются многочисленные металлы: Mg, Ca, V, Sr, Cu, Cr, Fe, Mn, Co, Ni и др. А.И. Перельманом выделены также адсорбционные, кислые и испарительные барьеры, а еще естественные и техногенные барьеры. В развитии идей А.И. Перельмана А.Я. Гаев (1996) охарактеризовал природнотехногенные типы геохимических барьеров, а совместно с В.Д. Бабушкиным разработал представления о комплексных гидродинамических и геохимических барьерах (Бабушкин, 2003).

Комплексные барьеры представляют собой сочетание гидродинамических и геохимических барьерных технологий. Они особенно эффективны в вододефицитных районах при восполнении запасов подземных вод за счет частичной аккумуляции паводкового стока. Они предотвращают последствия неравномерности водного стока, нарастающего в аридных районах, особенно в летнюю межень, когда тратится много воды, а уровень ее в водоемах и скважинах резко падает (Бабушкин, 2003).

При помощи разнообразных комплексных барьеров разработаны многочисленные способы защиты подземных вод от загрязнения и истощения.

Комплексный барьер не только извлекает загрязняющие вещества при эксплуатации водозабора и направляет их в систему дренажа, но и увеличивает длину пути и время их миграции к водозаборным скважинам настолько, что возрастает экологическая емкость вмещающих пород. Она становится достаточной для локализации загрязнения.

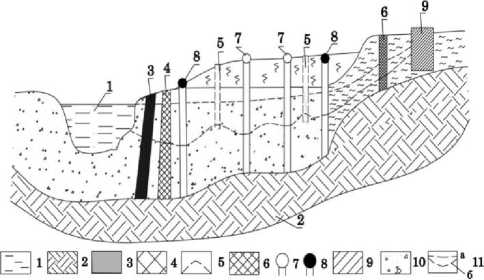

Группой ученых под руководством А.Я. Гаева разработаны различные варианты комплексных барьеров для защиты подземных вод от загрязнения и истощения (Гаев, 2018). Из множества модификаций рассмотрим устройство для наиболее распространенной гидрогеологической ситуации. Это устройство комплексного гидродинамического и геохимического барьеров, когда загрязняющие вещества поступают к водозабору с двух сторон: от источников, расположенных на водосборной площади, и со стороны водоема. В этом случае рекомендуется устройство двух комплексных барьеров, отделяющих водозабор от потоков загрязнения, поступающих с водораздела и от водоема (рис. 7). В обоих случаях барьерные устройства защищают водозабор от загрязняющих веществ, образующихся вблизи их источников.

Геохимический барьер может быть представлен стенкой из глинобетона, цементной завесой или искусственным геохимическим барьером, создаваемым по индивидуальной технологии. Второй барьер расположен вблизи водоема. Он является проницаемым для воды, но задерживает загрязняющие вещества. За геохимическими создаются и гидродинамические барьеры путем формирования поверхности раздела потоков. Граница раздела потоков находится в зоне пресных вод.

Рис. 7. Комплексный барьер, защищающий водозабор от потоков загрязнения, поступающих одновременно с водосборной площади и от реки. 1 – река с загрязненной водой; 2 – водоупорные суглинки. Барьеры: 3 – биогеохимический; 4 –при-родно-техногенный; 5 – гидродинамический; 6 – геохимический; 7 – водозаборные скважины; 8 – дренажные воды; 9 – источник загрязнения; 10 – аллювиальный горизонт; 11 – УГВ: а – статический, б – динамический

Разработанные устройства комплексных барьеров принципиально отличаются от известных в литературе. Они сочетают гидродинамические барьеры с геохимическими и не имеют пока аналогов в отечественной и зарубежной практике. С учетом особенностей формирования потоков и ареалов загрязнения и взаимодействия источников загрязнения с окружающей средой создан целый ряд устройств комплексных барьеров, размещаемых перед водозаборами. Их особенностью является одновременная эксплуатация питьевых вод и откачка загрязнённых вод, которые рекомендуется использовать в технических и сельскохозяйственных целях.

Защита водозаборов и водоемов с применением комплексных барьеров имеет большие преимущества, обеспечивая существенную экономию производственных площадей, финансовых и материальных средств. Кроме того, предотвращается нитрификация органического азота и исключаются технологии удаления осадков.

Выводы

Проблемы комплексного использования и охраны водных ресурсов в маловодных районах Оренбуржья и сопредельных территорий обусловлены необходимостью коренных изменений в системе природопользования, что имеет место и в других урбанизированных и аридных регионах, отличающихся большой неравномерностью водного стока. Совершенствование систем водо- и природопользования может быть достигнуто за счет внедрения барьерных технологий. Разработанные комплексные гидродинамические и геохимические барьеры способны защитить водозаборы от загрязнения и обеспечить переход территории на модель устойчивого развития.

Внедрение единой межведомственной территориальной системы мониторинга призвано усилить контроль и прогноз ареалов загрязнения, а также повысить оперативность мер профилактики и ликвидации источников загрязнения. Должны внедряться малоотходные технологии, системы бессточного водопользования, рекультивация нарушенных земель и комплексные барьеры. Загрязнение должно предотвращаться путем внедрения: а) схем типизации подземных вод к загрязнению; б) схем районирования территории по надежности захоронения трудно очищаемых вод; в) систем мониторинга с целью ликвидации источников загрязнения.

Дальнейшая разработка вопросов охраны подземных вод от загрязнения и их рационального использования требует более детальных исследований техногенных и природных факторов взаимосвязи инфильтрационных и седиментационно-эпигенетических вод, их роли в формировании поглощающих и продуктивных нефтегазоносных горизонтов.

Список литературы О проблемах комплексного использования и охраны водных ресурсов Оренбуржья и сопредельных территорий

- Бабушкин В.Д. Научно-методические основы защиты от загрязнения водозаборов хозяйственно-питьевого назначения / Перм. ун-т. -Пермь, 2003. 264 с.

- Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур. М.: Недра, 1983.167 с.

- Гаев А.Я. Фундаментальные и прикладные проблемы гидросферы. Часть II. Экологические проблемы: учеб. пособие / А.Я. Гаев, М.А. Тихоненко, Ю.А. Килин; под общ. ред.

- A.Я. Гаева. М.: Университетская книга, Редакционно-издательский дом Российского нового университета, 2018. 200 с., ил.

- Гаев А.Я. Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны подземных вод [Текст] / Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 368 с.

- Зекцер И. С. Закономерности формирования подземного стока и научно-методические основы его изучения. М.: Наука, 1977. 172 с.

- Кирюхин В.А. Общая гидрогеология: учебник / B.А. Кирюхин / СПб гос. горный ин-т (техн. ун-т). СПб, 2008. 439 с.

- Куделин Б.И. К методике картирования подземного стока // Вестн. МГУ, 1954. № 12. С. 117121.

- Лушников Е.А. Геологическая деятельность современных рек Урала и прилегающих равнин. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. 124 с.

- Макаренко Ф.А. Зональность подземных вод и ее значение в геологических процессах // Проблемы гидрогеологии. М., 1960. С. 155-156.

- Максимович Г.А. Гидрогеохимические зоны платформы // Химическая география и гидрогеохимия. Пермь, 1964. Вып. 3(4). С. 101-120.

- Мартин В.И. Гидрогеология и типы карста Башкирии: автореф. дис. ...канд. геол.-минерал. наук. Пермь, 1975. 31 с.

- Перельман А.И. Геохимия. М.: Высш. шк., 1979. 423 с.