О прочности границ я у современных россиян

Автор: Щербинина Р.А., Цветков А.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 2 (18), 2018 года.

Бесплатный доступ

Важным параметром личности является ее «прочность» субъективных границ, обозначаемая экзистенциальными психологами как жизнестойкость. В статье показано, что для подавляющего большинства россиян характерна низкая «прочность» границ Я. Это относится ко всем мужчинам и 80% женщин. У 19% женщин жизнестокойсть «средняя».

Границы я, прочность личности, жизнестойкость

Короткий адрес: https://sciup.org/140281765

IDR: 140281765

Текст научной статьи О прочности границ я у современных россиян

Keyword. Self borders, strength of personality, resilience.

Интенсивность социальных процессов в современном обществе предъявляет особые требования к личной автономии и свободе каждого человека. В связи с этим важно говорить о границах Я, в частности об их прочности [4].

Важно отметить, что «прочность», в отличие от других свойств, прямо увязана с когнитивной сложностью субъекта [5]: чем больше разнообразных мотивов, чем более четко они «разложены» по временной перспективе и точно ранжированы по значимости, тем больше «слоев» границ. При этом внутренние, ближайшие к «ядру личности» имеют высокую жесткость, «на том стою и не могу иначе». В то же время наружные границы могут быть и высоко гибкими, и высоко проницаемыми.

Сохранность границ Я переживается личностью как состояние внутреннего равновесия и гармонии и проявляется в толерантности к другим людям [3]. Нарушения границ Я личности проявляется как нарастание агрессии, тревоги и страха. Именно оптимальный уровень развития границ Я способствует избирательной интериоризации [1].

Выборка. Исследование проводилось на базе Высшей школы психологии и бизнеса. В данном исследовании приняли участие 192 человека, из них 124 – респонденты женского пола и 68 человек мужского пола. Среднегрупповой возраст респондентов составил 24,6±11,4 лет.

Результаты. Показатель прочности был исследован при помощи шкалы жизнестойкости С. Мадди в адаптации Е.Н. Осина (сокращенный вариант) [2].

Данная методика основана на том, что выраженность жизнестойкости в целом и ее компонентов препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания, копинг стратегий со стрессами и восприятия их как менее значимых.

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели компонентов жизнестойкости, /х̅±σ/

|

Переменные |

все |

мужчины |

женщины |

|||

|

^^^™ х |

σ |

^^^™ х |

σ |

^^^™ х |

σ |

|

|

Вовлеченность |

11,7 |

2,8 |

12,1 |

2,8 |

11,5 |

2,8 |

|

Контроль |

11,6 |

2,3 |

11,8 |

2,1 |

11,6 |

2,4 |

|

Риск |

11,4 |

2,7 |

11,7 |

2,7 |

11,2 |

2,6 |

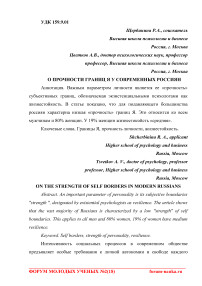

Основываясь на показателях нормы, определенных Е.Н. Осиным и Е.И. Рассказовой, во всей выборке респондентов наблюдается низкий уровень вовлечённости (11,7±2,8), контроля (11,6±2,3) и средний уровень принятия риска (11,4±2,7). Однако, если рассматривать частоту встречаемости низкого, среднего и высокого уровня развития исследуемых компонентов жизнестойкости, то можно проследить следующие тенденции во всей выборке (рисунок 1).

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Вовлеченность

Контроль

Риск

■ Низкий ■ Средний ■ Высокий

Рисунок 1 – Частотное распределение уровней выраженности компонентов жизнестойкости

Исходя из результатов частотного анализа (рисунок 1), по компоненту вовлеченность у респондентов наблюдается только низкий уровень развития вовлеченности (100%), по компоненту контроль выявлено 65% случаев низкого уровня и 35% среднего уровня выраженности. По компоненту принятия риска у респондентов доминирует средний уровень развития (70%), по сравнению с низким (17%) и высоким уровнем (13%) развития.

Если рассматривать среднегрупповые показатели компонентов жизнестойкости в исследуемой выборке при учете их половых особенностей, то видно, что по показателю вовлеченности наблюдается низкий уровень (12,1±2,8 и 11,5±2,8), низкий уровень контроля (11,8±2,1 и 11,6±2,4) и средний уровень принятия риска (11,7±2,7 и 11,2±2,6).

Также наравне со среднегрупповыми показателями, были рассмотрены и частота встречаемости высокого уровня развития исследуемых компонентов жизнестойкости у респондентов в зависимости от их пола (таблица 2).

Таблица 2 – Частотное распределение уровней выраженности компонентов жизнестойкости респондентов обоих полов

|

Компоненты |

Низкий уровень |

Средний уровень |

Высокий уровень |

|||

|

мужчин ы |

женщин ы |

мужчин ы |

женщин ы |

мужчин ы |

женщин ы |

|

|

Вовлеченность |

100% |

100% |

0% |

0% |

0% |

0% |

|

Контроль |

64% |

62% |

36% |

38% |

0% |

0% |

|

Риск |

20% |

19% |

72% |

70% |

8% |

11% |

В ходе частотного анализа было выявлено, что у мужчин (64%) и женщин (62%) по компоненту жизнестойкости «контроль» чаще всего встречается низкий уровень развития, однако у трети респондентов обоих полов наблюдается средний уровень выраженности (36% и 38%). Что касается принятия риска, то у мужчин (72%) и женщин (70%) выражен средний уровень, низкий уровень встречается у 20% мужчин и 19% женщин, а высокий уровень – у 8% мужчин и 11% женщин. Однако проведенное сравнение с помощью χ2 Пирсона значимых различий между мужчинами и женщинами по выраженности компонентов жизнестойкости выявить не удалось.

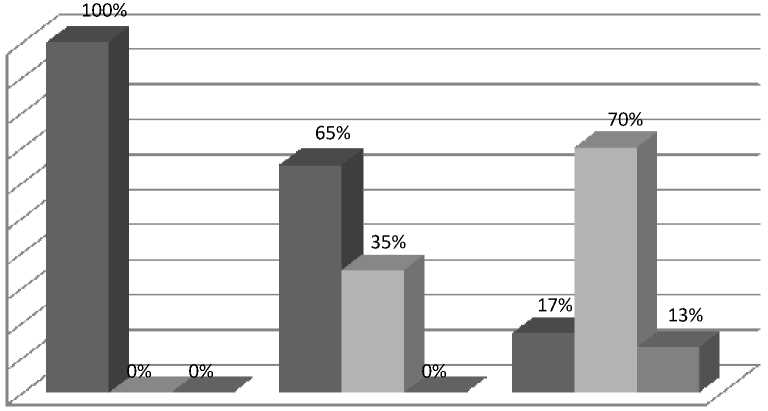

■ все ■ мужчины ■ женщины

36,0

34,0

32,0

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Рисунок 2 – Среднегрупповые показатели жизнестойкости респондентов обоих полов

Если рассматривать интегральный показатель жизнестойкости (рисунок 2), то видно, что в среднем по выборке (34,7±6,8), а также в отдельности у мужчин (35,5±6,8) и женщин (34,3±6,8), уровень жизнестойкости находится в пределах низких значений.

Таблица 3 – Частотное распределение уровней выраженности жизнестойкости респондентов обоих полов

|

Респонденты |

низкий |

средний |

высокий |

|

все |

71% |

29% |

0% |

|

мужчины |

81% |

19% |

0% |

|

женщины |

67% |

33% |

0% |

При этом у женщин чаще наблюдается по сравнению с мужчинами (19%) средний уровень развития жизнестойкости. Высокий уровень жизнестойкости не наблюдается ни у одного респондента.

Выводы. Таким образом, у всех исследуемых респондентов наблюдается практическое отсутствие убежденности в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, что способствует получению удовольствия от собственной деятельности. Данный феномен способствует порождению чувства отвергнутости, ощущения себя «вне» жизни. Что касается принятия риска, то у данных респондентов достаточно часто встречается выраженная убежденность в том, что все то, что с ними случается, способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, -неважно, позитивного или негативного. Вследствие этого, респонденты в большинстве случаев, рассматривают жизнь как способ приобретения опыта.

В целом, низкая жизнестойкость может быть причиной возникновения непропорциональной, гипертрофированной реакции на стрессовые ситуации.

Список литературы О прочности границ я у современных россиян

- Леви Т.С. Телесно-энергийный подход к пониманию психологической границы человека // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2017. №2. С.2.

- Осин Е.Н., Рассказова Е.И. Краткая версия теста жизнестойкости: психометрические характеристики и применение в организационном контексте. Вестник Московского университета. Серия №14. Психология. 2013. № 2, С. 147-165.

- Рягузова Е.В Виды и функции границ в психологических исследованиях // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2011. №1. С.89-94.

- Сахарова Н.А., Щукина Ю.В. Феномен «психологические границы личности» в психологии // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». - 2014. - №3. - С. 1-9.

- Соколова Е.Т. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях / Е.Т. Соколова, В.В. Николаева. - М.: SvR - Аргус, 1995. - 360 с.