О прочности соединения составной анизотропной пластины, жестко защемленной по внешним краям

Автор: Акопян А.Г.

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Современные технологические процессы сварки, наплавки, пайки и склеивания позволяют изготовлять элементы конструкций из монолитно соединенных между собой разнородных анизотропных материалов. Комбинирование различных материалов, обладающих качествами, соответствующими тем или иным условиям эксплуатации, открывает большие возможности для повышения технических и экономических характеристик машин, оборудования и сооружений. Оно может способствовать значительному увеличению их надежности, долговечности, уменьшению расходов на изготовление и эксплуатацию.Материалы и методы. Целью работы является изучение предельного напряженного состояния анизотропных составных пластин в рамках классической теории изгиба пластин. Внешние края пластины считаются свободными. Используя классическую теорию изгиба анизотропной пластины в пространстве физических и геометрических параметров, получены уравнения гиперповерхности, определяющие зоны малонапряженности для края контактной поверхности составной цилиндрически ортотропной пластины.Результаты исследования...

Малонапряженность, изгиб пластин, анизотропный, составной, жестко защемленный, угловое ребро, классическая теория изгиба, линейно упругий

Короткий адрес: https://sciup.org/142221963

IDR: 142221963 | УДК: 593.3 | DOI: 10.23947/1992-5980-2019-19-4-304-309

Текст научной статьи О прочности соединения составной анизотропной пластины, жестко защемленной по внешним краям

УДК 593.3

1Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI), North Caucasus branch, Lermontov, Russian Federation

Образец для цитирования: Акопян А. Г. О прочности соединения составной анизотропной пластины, жестко защемленной по внешним краям / А. Г. Акопян // Вестник Донского гос. техн. ун-та. — 2019. — Т. 19, №4. — С. 304-309.

Введение. Рассматривается малонапряженное

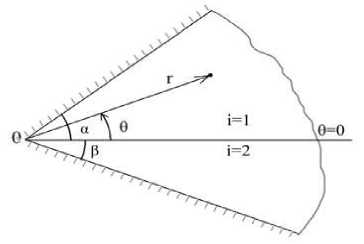

Поверхность, соединяющая две пластины, вертикальна к срединной плоскости. Такая составная пластина подвержена изгибу под общей поперечной нагрузкой. Окрестность краевого ребра контактной поверхности соединения свободна от внешних сил. Поместим начало цилиндрической системы координат в угловой точке срединной плоскости пластины. На рис. 1 показана плоскость z=0. Принимаем, что главные оси анизотропии совпадают с осями этой цилиндрической системы координат. Толщину пластины обозначим h, а величины в окрестности точки r=0, относящиеся к областям 0≤θ≤α, -h/2≤z≤h/2 и -β≤θ≤0, -h/2≤z≤h/2, отмечаем индексами i=1, 2 соответственно.

Рис. 1. Схема составной пластины

Материалы и методы. Прогиб wt каждой области ортотропной пластины в окрестности точки r=0 определяется из уравнения [3]:

-

a4wi+Tn 1 84Wl 134"'Ч')П ia3WtTn '' 1 ^^9т 1 Э2^4

L7 t "777^ +2 L7 9t ^d7^ + U ei 74^9 4 +2^ 7^ -2 L7 9t 7 3 77^ - -U ei 72^ +2( L 9t + +^ei) T 7^' L ot 73^7 = 0 ,(1) где L7t, L9t, L79t — жесткости каждой области анизотропной пластины:

L7i =---^---h3; Lm =---^---h3; Lr9i = Lrtvet + 2Lkt; LM =^-h

7t 12(1-V71Ve0 yi 12(1-VriV6i) ’ 79t 7t 9t Kt’ K1

Здесь E7t, E9t, v7t, v9t, Gt — параметры анизотропии каждой области.

Представляя прогиб пластины в форме wl(r,9)=r^1fl(9 ,Х),(2)

где ft и л — искомые функции и постоянная, из уравнения (1) будет следовать ftm+2(k1tA2 + 1) ft"+(A2 - 1) (k2tA2 - 1)ft =0, к LL79t I =L7t / где k1t /L9t, k2t /L9t .

Корни соответствующего характеристического уравнения для (3) определяются из следующего выражения

H1,2,3,4)t =±J-(k 1t A2 + 1) ± M(kl t - k2i)X 2 + 2k 1t + k 2t + 1=±Ч—т (4)

Механика

Нужно будет рассмотреть три следующих случая:

-

1) Все четыре корня (4) мнимые (а,>Ь,Ь —величина действительная)

r(1,2,3,4)t = ±^fcti, где случай k=1 соответствует нижнему знаку под радикалом (4), а k=2 — верхнему.

-

2) Все корни (4) комплексные (b — величина мнимая).

r(1,2,3,4)i = ± (ft ± i ]i )-

-

3) Одна пара корней действительная, а другая — мнимая (a< b,b — действительная). r(i,2)t = ± ft , r(3A)i = ±b i i.

Для каждого из случаев напишем общее решение уравнения (3):

-

1) f t =At cos o1t 9+Bt sin to1t 9+Ct cos to2t 9+Et sin co2t 9

-

2) ft =At cosh ft 9 cos] 9 + Bt sinh ft9 cos]t 9 + Ct cosh ft 9 sin]t9 + +Et sinh ft9 sint]t9 3) ft =At cosh ft 9+Bt sinh ft9 + Ct cos]t 9+Et sin]t9,

где At,Bt, Ct,Et — произвольные постоянные.

Тогда для моментов будем иметь

Mrt = —Drtr 2 1[W t" + ( Л + 1 )( Л + ve t)ft ]

Met = —Detr 2-1 [ft" + ( Л + 1 )( V rt A + 1 )ft ]

Mr6t = —2Dktr2-1f/ перерезывающие силы будут вычисляться по формулам:

Qrt = -r A-2 [(Dret ^ — Det)ft" + (Л + 1 )(Drt A2 — Det)ft ]

Qet = —r2-2 [D6tftm + (Л + 1)(D^ + Det)f/]

Для обобщающей перерезывающей силы будем иметь

Vet = Qet + ^ = -r2-2 (Det ft" + Stft'), где

S t = (Л + 1)De t + Л[(Л + 1)D ret + 2(Л - 1)DkJ.

На контактной поверхности (9 = 0) следует соблюдать условия непрерывности прогиба, угла поворота, изгибающего момента и обобщенной перерезывающей силы .

fi=f2,n=n, Deif"' +Sif1 = Wz^fz,(9)

D ei [f i" + (Л + 1)(т/ г1 Л + 1)f i ] = D e2 [fz' + (Л + 1)(W + 1)f 2 ].

Рассмотрим граничные условия на внешних краях (9 = a, 9 = —р) пластины. В случае жестких заделок ft' = ft = 0,

Подставляя значение ft из (5) в граничные условия (9) и (10), получаем три системы восьми линейных уравнений относительно восьми постоянных At,Bt, Ct,Et для каждого из трех случаев в (5).

Для случая 1:

Ai+ Ci —A2— C2=0(11)

) 11 B 1 +) 21 E 1 —) 12 B 2 —) 22 E 2 =0

-

Dei< 7 iiAi + Dei 4 2iCi — De2 4 i2A2 — De2 4 22C2 =0 O11p11 B1 + )21 P 21 E1 — O12p12 B2 — O22p22 E2 = 0

A1 cos )11 a+B1 sin o11a+C1 cos )21 a+E1 sin )21 «=0

-

A:):1 sin ) ii a B ^On cos ) 11 a+C i ) 21 sin ) 2i a Ei )2 i cos ) 2i a 0

A 2 cos ) 12 р — B 2 sin ) 12 Р +C 2 cos Ш 22 Р — E 2 sin 0 22 P=0

A 2 ) i2 sin 0 12 р + B 2 ) i2 cos 0 12 р +C 2 ) 22 sin CO22 P + E 2 ) 22 cos ) 22 P=0

Здесь использованы следующие обозначения:

Pj t =( Л + 1 — o2 t ) D et +Л[(Л + 1)D ret + 2(Л — 1)Dk t ] 4 it = ( Л + 1 )( УнЛ + 1)-w 2 , j=1, 2

Для случая 2:

A i —A 2 = 0, f i B i + ] i C i — ^B 2 — ] 2 C 2 = 0 (12)

O i D ei A i + 2D ei f i P i E i — 0)2^2/ 1 2 — 2D e2 ^ 2 ] 2 E 2 = 0

P i B1 +q iC1 — P 2 B2 — ^ 2C2 =0

A1 cosh ^ « cos ]1« + B1 sinh ^a cos ]1« + C1 cosh ^ «sin ]1 к +E1 sinh ^ a sin ]1 к = 0

A1 (f1sinh f1 a cos ]1 a — ]1 cosh f1 a sin ]1a)

+B1 (cosh f1a cos ]1 a — ]1 sinh f1 a sin ]1 a)

+C1 (^sinh ^ asin ]1 a + ]1 cosh ^ a cos ]1 a +E1 (f1cosh f1 a sin ]1 a + ]1 sinh f1 a cos ]1 a) = 0 A2 cosh f2 Р cos]2 Р — B2 sinh ^2Р cos]2 Р — C2 cosh f2 Р sin■r]2P+E2 sinh ^2Р sin■r]2P = 0

A 2 (f 2 sinh f 2 Р cos Г 2 Р — Г 2 cosh ^ 2 Р sin Г 2 Р)

-

-B 2 (f 2 cosh f 2 P cos 1 2 P -1 2 sinh ^P sin 1 2 P)

-

- C 2 (f 2 sinh f 2 P sin1 2 P+1 2 cosh^ 2 P cos 1 2 P) + E 2 (f 2 cosh f 2 P sin1 2 P + 1 2 sinh^Pcos^ P)

= 0, где обозначены toi = f2 -i2 + (A + 1)(vriA + 1)

P i =f i {( f i 2 — 31 2 + Я + 1) Dei +Я[(Я + 1)Dr6i + 2(Я - 1)D ki ]}

Q i = 1 i {(3f i 2 - 1 2 + Я + 1)D6 i + Я[(Я + 1)Dr6 i + 2(Я - 1)Dk i ]}

Для случая 3:

A+ С 1 -Л2-C 2 =0 (13)

f 1 B 1 + 1^ - f 2 B 2 - 1 2 ^ 2 = 0

«АЛ - b1DeiC1 - a2De242 + b2D62C2 = 0 f1P1 B1 - 11Q1E1 - f2p2 B2 + 12Q2E2=0 41 cosh f1 a + B1 sinh f1a + C1 cos 11 к +E1 sin 11 к = 0 41f1 sinh f1 a + B1f1 cosh f1a - C111 sin 11 к +E111 cos 11 к = 0 .2 cosh f2P - B2 sinh f2P + C2 cos 12P - E2 sin 12P = 0 .2f2 sinh f2P - B2f2 cosh f2P - C212 sin 12P - E212 cos 12 P = 0, где di = f2 +(X+1)(vr< + 1) , bi = 12 - (Я + 1)(vH + 1)

P i =( f i 2 +Я + 1) D6 i +Я[(Я + 1)D r 6 i + 2(Я - 1)Dk i ]

Qi = (1 - Я - 1)Dei - Я[(Я + 1)Dr6i + 2(Я - 1)Dki]

Для существования нетривиального решения однородных систем (11), (12) и (13) линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов 4i,Bi,Ci,Ei необходимо, чтобы определители этих систем равнялись нулю

A(^a,P,V ri ,v6 i ,E ri ,E6 i ,G i )=0 (14)

Из (2) и (6) следует, что если 0< ReЯ1 <1 , то при приближении к краю поверхности соединения (г^ 0) напряжения (моменты) неограниченно возрастают, при этом порядок особенности равен | ReЯ1 -1| . А если ReЯ1 > 1 , напряжения убывают до нуля при приближении к вершине угла.

Результаты исследования. Таким образом, исследование характера напряженного состояния в окрестности ребра края поверхности соединения составной анизотропной пластины при изгибе приводится к отысканию корня Я трансцендентного уравнения (14) с наименьшей положительной частью для фиксированных углов и механических характеристик соединяемых материалов.

Приравнивая нулю определители этих новых систем, получаем уравнения относительно Я для каждого из трех случаев соответственно. Проведено численное решение этих уравнений для следующих групп параметров:

-

1) у = 1,G i = ^; 2)у = 1,G i = 4p i ; 3) у = 1,G i = P i /4;

-

4) у = 1/2, G i = P i ; 5) у = 1/2 ,G i = 4p i ; 6) у = 2, G i = 4p i .

В численных расчетах везде учтено замечание Фойгта [6] о равенстве Eri = Eei.

Некоторые результаты численного исследования корня Я, в зависимости от угла <р =к +P, приведены в таблице где к= 100.

Таблица 1

Значения параметра Я в зависимости от углов к и P

|

ф |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

140 |

1,533 |

0,845 |

2,34 |

1,574 |

0,784 |

0,88 |

|

160 |

1,288 |

0,703 |

1,72 |

1,146 |

0,653 |

0,73 |

|

180 |

1,000 |

0,596 |

1,51 |

0,910 |

0,556 |

0,61 |

|

200 |

0,816 |

0,516 |

1,039 |

0,756 |

0,485 |

0,53 |

|

230 |

0,652 |

0,436 |

0,817 |

0,614 |

0,416 |

0,447 |

|

290 |

0,519 |

0,373 |

0,60 |

0,508 |

0,367 |

0,375 |

|

360 |

0,500 |

0,325 |

0,563 |

0,474 |

0,311 |

0,333 |

Механика

Таблица показывает, что для данных углов, в зависимости от параметров анизотропии, может быть концентрация напряжений в вершине или не быть.

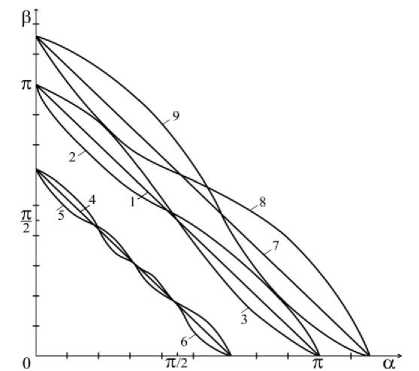

Можем решить и обратную задачу [1–5]. Построим кривые, которые при фиксированных значениях механических характеристик материалов на плоскости к /? разделяют области конечных и бесконечных напряжений (моментов). Предполагая, что вблизи границы области высокой концентрации напряжений наименьший корень уравнения (11) действительный, положим в этом уравнении Л =1 (предварительно освобождаясь от двукратного корня Л =1 ) и найдем наименьшие положительные значения углов к и /? в зависимости от параметров анизотропии. Геометрические места этих точек в плоскости к /? образуют те предельные кривые, которые разделяют концентрационную область (выше кривых) от областей малонапряженности (ниже кривых). Численная реализация полученного уравнения позволяет в пространстве параметров a, P,vrbv6l, Erl, E6l, Gt определить зону малонапряженности для края, обеспечивающую прочность соединения.

На рис. 2 показаны эти кривые для различных значений параметров анизотропии. Линии 1-9 отвечают следующим параметрам: 1) у = 1, G , = н; 2) у = 1^, G , = н; 3) у = 2, G , = н; 4) у = 1, G , = 4^;

-

5) У = 1/2, G i = 4щ ; 6) у = 2, G , = щ; 7) у = 1, G , = щ/4; 8) у = 1/2, G , = щ/4 ; 9) у = 2, G , = щ/4.

Рис. 2. Распределение зон малонапряженности

На графиках прямые линии соответствуют однородной пластине, а кривые — составной.

Обсуждение и заключения. Если для однородной изотропной пластины с углом раствора больше п всегда имеется концентрация напряжений в вершине, а с углом меньше п отсутствует, то для однородной анизотропной пластины, а также составной изотропной и анизотропной пластин, как показывают графики на рис. 2, эта закономерность нарушается.

Видно, что степень концентрации перерезывающих сил вблизи угловой точки на единицу выше, по сравнению с моментами, что объясняется несовершенством классической теории изгиба пластин.

Аналогичным образом можно рассматривать граничные условия, когда плита свободно оперта по внешним краям, внешние края свободны, а также смешанные краевые условия.

Рассмотренную здесь задачу можно также исследовать, используя уточненную теорию изгиба анизотропных пластин [12, 13], позволяющую уйти от ограничений, налагаемых аппроксимацией Кирхгофа, и сравнить результаты.

Список литературы О прочности соединения составной анизотропной пластины, жестко защемленной по внешним краям

- Чобанян, К. С. Напряжения в составных упругих телах / К. С. Чобанян. - Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1987. - 338 с.

- Задоян, М. А. Об условиях малонапряженности составных пластин / М. А. Задоян // Доклады РАН. - 1993. - Т. 33. - №3. - С. 319-321.

- Акопян, А. Г. Малонапряженное состояние неоднородно-составных клиньев при смешанных граничных условиях / А. Г. Акопян // Прикладная механика и техническая физика. - 1994. - № 3. - С. 149- 156.

- Акопян, А. Г. О плоской деформации малонапряженного неоднородно-составного клина / А. Г. Акопян // Известия национальной академии наук Армении. Механика. - 1994. - №5-6. - С. 42-48.

- Акопян, А. Г. Малонапряженность неоднородно-составных клиньев / А. Г. Акопян, М. А. Задоян // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. - 1992. - №5. - С.88-96.

- Лехницкий, С. Г. Анизотропные пластинки / С. Г. Лехницкий. - Москва: Гостехиздат, 1957. - 463 с.

- Chyanbin Hwu Anisotropic Elastic Plates / Springer Science & Business Media. - 2010. - 673 p.

- Williams, M. L. Surface Stress Singularities Resulting from Various Boundary Conditions in Angular Corners of Plates under Bending / M. L. Williams // Proceedings of the First U.S. National Congress of Applied Mechanics. - 1950. - P. 325-329.

- Burton, W. S. On the Singularities in Reissner's Theory for the Bending of Elastic Plates / W. S. Burton and G.B. Sinclair // Journal of Applied Mechanics. - 1986. - Vol. 53, no. 1. - P. 220-222.

- Геворкян, Г. В. Экспериментальные исследования прочности составных пластин при изгибе / Г. В. Геворкян// Прикладная механика и техническая физика. - 2000. - Т. 41, № 4. - С. 763-767.

- Задоян, М. А. О прочности соединения составной плиты / М. А. Задоян // Известия Национальной Академии наук РА и Государственного инженерного университета Армении. Серия "Технические науки". - 2000. - Т. LIII, № 1. - С. 8-11.

- Vijayakumar, K. A relook Reissner's theory of plate in bending / K. Vijayakumar // Archive of applied mechanic. - 2011. - Vol. 81, no.11. - P. 1717-1724.

- Амбарцумян, С. А. Теория анизотропных пластин / С. А. Амбарцумян. - Москва: Наука, 1967. - 360 с.