О происхождении частотной модуляции серпентинной эмиссии

Автор: Гульельми А.В., Потапов А.С., Довбня Б.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена проблеме интерпретации так называемой серпентинной эмиссии (serpentineemission - SE), которая представляет собой УНЧ-колебания электромагнитного поля в диапазоне Рс1-2 (0.1-5 Гц), обнаруженные в Антарктиде. Отличительная особенность SE, затрудняющая интерпретацию в рамках стандартной теории колебаний магнитосферы, состоит в глубокой модуляции несущей частоты колебаний. Характерное время частотной модуляции меняется от случая к случаю от 1 мин до 1 ч. Предполагается, что частотно-модулированные колебания проникают в полярные шапки из межпланетной среды, где они возбуждаются в виде ионно-циклотронных волн в результате неустойчивости плазмы с анизотропным распределением ионов по скоростям. Предложен способ проверки гипотезы о внемагнитосферном происхождении SE и обнаружено неизвестное ранее свойство SE, свидетельствующее в пользу этой гипотезы. Данное свойство состоит в том, что временами несущая частота колебаний испытывает ярко выраженную 5-минутную модуляцию. Судя по всему, 5-минутная модуляция SE генетически связана с 5-минутными колебаниями в солнечной фотосфере.

Серпентинная эмиссия, ионно-циклотронные волны, волны альфвена, колебания фотосферы, солнечно-земные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/142103564

IDR: 142103564 | УДК: 523.9, | DOI: 10.12737/9617

Текст научной статьи О происхождении частотной модуляции серпентинной эмиссии

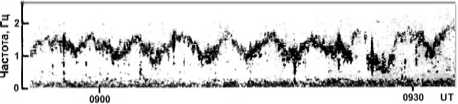

В начале 70-х гг. прошлого века в Антарктиде неподалеку от Южного геомагнитного полюса были обнаружены квазимонохроматические ультранизко-частотные (УНЧ) электромагнитные колебания необычной формы [Гульельми, Довбня, 1973, 1974; Guglielmi, Dovbnya, 1974]. Они наблюдались часами, а иногда и днями при спокойных геомагнитных условиях в диапазоне частот Рс1–2 (0.1–5 Гц) и радикально отличались от известных ранее перманентных УНЧ-колебаний (см., например, монографию [Гульельми, Троицкая, 1973], в которой изло- жена морфология и физика перманентных и спорадических УНЧ-колебаний). Отличие состояло в том, что частота колебаний испытывала весьма глубокую модуляцию, изменяясь на одну-две октавы за время от нескольких минут до часа. Это необычное явление было предложено называть «серпентинной эмиссией» (serpentine emission — SE) [Гульельми, Довбня, 1973]. Динамический спектр колебаний действительно напоминает ползущую змею (см. рис. 1).

В работе [Гульельми, Довбня, 1973] сформулирована гипотеза о природе SE, в рамках которой удается придать физический смысл глубокой модуляции несущей частоты SE. Суть гипотезы в том,

30.01.1968 Восток

Рис. 1. Пример динамического спектра УНЧ-колебаний с глубокой модуляцией несущей частоты. Вид динамического спектра подсказал название «серпентинная эмиссия» для обозначения этих колебаний [Гульельми, Довбня, 1973]

Анализируя сложившуюся ситуацию, мы увидели интересную возможность для подтверждения гипотезы о внемагнитосферном происхождении SE. Именно этому посвящена данная статья. Вначале мы опишем морфологию SE, известную по данным наблюдений в высоких широтах, а затем представим динамические спектры SE, косвенно свидетельствующие в пользу предложенной гипотезы и, по-видимому, указывающие на необычный аспект проблемы солнечно-земных связей.

что колебания проникают в магнитосферу из межпланетной плазмы (о проникновении УНЧ-волн из межпланетной среды в магнитосферу см. в монографии [Guglielmi, Pokhotelov, 1996]). В межпланетной плазме колебания возбуждаются в результате ионно-циклотронной неустойчивости на частоте ω′~Ωp, близкой к гирочастоте протонов Ωp, и распространяются вдоль силовых линий межпланетного магнитного поля B (ММП). Вследствие эффекта Доплера наземный наблюдатель зарегистрирует частоту ω=kU+ω′, где U — скорость солнечного ветра перед фронтом магнитосферы, k — волновой вектор, причем k~®0р/c, ®0р = ^4пe2N / mр, N — концентрация частиц межпланетной плазмы, e и mp — заряд и масса протона, c — скорость света (см., например, [Гульельми, 1979]). Доплеровский сдвиг частоты является сильным (kU^®Т), так что приближенно имеем ю®ю0p (U / c) cos у. (1)

Здесь ψ — угол между векторами U и B . Частота, оцененная по формуле (1), изменяется от нескольких герц до нуля при изменении ψ от 0 до π/2.

В работе [Гульельми, Довбня, 1973] было замечено, что угол ψ перед фронтом магнитосферы изменяется со временем в весьма широких пределах. Изменения ψ связаны с переносом волнообразных структур ММП относительно Земли, а сами эти структуры вызваны преимущественно крупномасштабными волнами Альфвена солнечного происхождения [Belcher, Davis, 1971]. Вариации cos ψ морфологически весьма напоминают вариации несущей частоты SE. Именно это послужило указанием на правдоподобность предложенной гипотезы.

В свое время SE не вызвала особого интереса специалистов. В работе [Morris, Cole, 1987] перечислен ряд причин, по которым это удивительное природное явление не привлекло внимания научной общественности. Среди прочего указана трудность регистрации SE, необычность свойств SE, а также неуверенность в правильности гипотезы о межпланетном происхождении SE. После первых сообщений о наблюдении SE на станции «Восток» в кулуарах иногда высказывалось предположение о том, что мы имеем дело с какой-то неисправностью регистрирующей аппаратуры, функционирующей в суровых погодных условиях. Напомним, что район станции «Восток» получил название полюса холода Земли. Условия там действительно исключительно суровые, но поверить в связи с этим в идею о какой-то неисправности аппаратуры, пожалуй, даже труднее, чем принять гипотезу о внемагнитосферном происхождении SE.

МОРФОЛОГИЯ SE

Морфологические свойства SE, описанные в работах [Гульельми, Довбня, 1973, 1974; Guglielmi, Dovbnya, 1974], обсуждались и уточнялись в работах [Гульельми, 1979; Troitskaya, 1979; Fraser-Smith, 1982; Asheim, 1983; Morris, Cole, 1986, 1987; Gug-lielmi, Pokhotelov, 1996]. Заметим, что все авторы перечисленных работ рассматривают SE как интересное и загадочное природное явление. Резюмируем то, что удалось установить к настоящему времени.

Колебания зарегистрированы как в северной полярной шапке, так и в южной. Они наблюдались на антарктических станциях «Восток» [Гульельми, Довбня, 1973] и «Дэвис» [Morris, Cole, 1987], а также на арктической станции «Ню-Олесунн», Шпицберген [Asheim, 1983]. Следует также упомянуть эпизодические наблюдения SE на дрейфующей станции «Северный полюс – 22» (пример регистрации SE на СП-22 приведен в монографии [Гульельми, 1979]). На средних и низких широтах SE не наблюдалась.

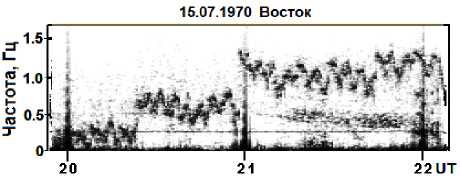

На малых временных интервалах колебания квази-монохроматичны, но «мгновенная» частота колебаний плавно изменяется в пределах 0.1–2 Гц. Характерное время частотной модуляции непостоянно — оно меняется от случая к случаю от ~1 мин до ~1 ч. На рис . 1 мы видим почти периодическую модуляцию, а на рис . 2 — чередование периодической и скачкообразной частотной модуляции. Скачки частоты, возможно, происходят при резких изменениях угла ψ. Амплитуда колебаний сравнительно невелика: 0.03–0.3 нТл. По наблюдениям на станции «Дэвис», горизонтальная проекция вектора возмущенности магнитного поля вращается преимущественно по часовой стрелке, если смотреть сверху, т. е. колебания имеют левую поляризацию, если смотреть вдоль вектора невозмущенного геомагнитного поля [Morris, Cole, 1987].

Колебания наблюдаются в спокойных геомагнитных условиях. Типичные значения геомагнитных индексов K p =1, АЕ =100. Условия в межпланетной среде перед фронтом магнитосферы также довольно

Рис. 2. Динамический спектр SE с квазипериодиче-ской модуляцией, прерываемой резкими скачками средней по периоду частоты спокойны (U~400 км/с, N~8 см–3, B~5 нТл). Колебания длятся почти непрерывно в течение нескольких часов, а иногда и дней. Обнаружены признаки сезонной и суточной зависимости вероятности появления SE [Guglielmi, Dovbnya, 1974; Morris, Cole, 1987], но этот вопрос остается малоизученным.

На конференциях при обсуждении свойств SE иногда высказывалось мнение, что SE есть не что иное, как индустриальная помеха. Но сам факт появления SE только в полярных районах и лишь в спокойных геомагнитных условиях убедительно свидетельствует о естественном происхождении колебаний. Тем не менее этот вопрос был специально рассмотрен в работах [Гульельми, 1979; Asheim, 1983], и авторы нашли дополнительные аргументы, опровергающие антропогенное происхождение SE.

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ

Известно, что фотосфера Солнца перманентно осциллирует с периодом 5 мин [Leighton et al., 1962; Ulrich, 1970] (см. также обзор [Воронцов, Жарков, 1983]). Эти осцилляции мы решили использовать для тестирования гипотезы о происхождении SE. Идея состоит в следующем. Энергия акустических колебаний фотосферы частично трансформируется в энергию волн Альфвена, которые распространяются вверх, достигают солнечной короны и далее переносятся солнечным ветром на большие расстояния в гелиосфере. Волны Альфвена вызывают квазисину-соидальную модуляцию величины cos ψ. В соответствии с формулой (1) это вызывает модуляцию частоты ионно-циклотронных волн перед фронтом магнитосферы. Таким образом, если наша гипотеза верна, то мы должны наблюдать почти синусоидальные колебания несущей частоты SE с периодом 5 мин.

Колебания Солнца охватывают всю его поверхность и не прекращаются даже в то время, когда Солнце спокойно. Но это, конечно, не значит, что 5-минутная модуляция несущей частоты SE должна наблюдаться непрерывно, поскольку наличие волн Альфвена, возбужденных 5-минутными колебаниями Солнца, зависит как от эффективности трансформации движений фотосферы в волны Альфвена, так и от условий распространения этих волн в межпланетной среде. Тем не менее если наши представления о природе SE соответствуют реальности, то мы должны время от времени наблюдать эпизоды с ясно выраженной 5-минутной модуляцией несущей частоты.

Итак, мы хотим найти и представить четкие примеры синусоидальной модуляции SE и в случае удачи оценить, насколько часто встречаются эпизоды с 5-минутной модуляцией. С этой целью мы проанализировали доступные для нас архивные данные по колебаниям Рс1–2, зарегистрированным на высокоширотной станции «Восток». Архив хранится в ГО «Борок» ИФЗ РАН и содержит богатую коллекцию записей УНЧ-колебаний на магнитной ленте. Эти записи были сделаны во время антарктических экспедиций ИФЗ АН СССР, организованных проф. В.А. Троицкой в 60-х гг. прошлого века. В результате нам удалось найти убедительные примеры, свиде- тельствующие в поддержку нашей гипотезы о происхождении SE.

Вернемся к рис. 2, который был специально подобран нами с учетом темы данной статьи. Широкие скачки частоты колебаний естественно связать с магнитогидродинамическими разрывами, характерными для ММП даже при спокойном течении солнечного ветра (см., например, [Хундхаузен, 1976]). В общем случае до и после прохождения разрыва ориентация ММП изменяется, что приводит к скачку несущей частоты ионно-циклотронных волн в соответствии с формулой (1). Однако в первую очередь нас интересует не это, а квазипериодическая частотная модуляция SE. Примечательно, что период колебаний несущей частоты близок к 5 мин. Более того, мы не видим признаков того, что до и после скачков периоды модуляции сколько-нибудь различаются. Это вполне соответствует идее о том, что 5-минутный период частотной модуляции SE определяется колебаниями фотосферы.

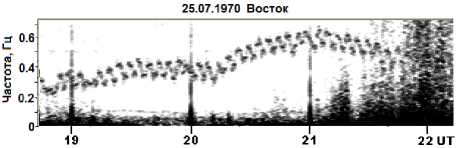

Динамический спектр на рис. 3 демонстрирует плавные изменения несущей частоты, связанные, возможно, с прохождением в межпланетной среде крупномасштабной альфвеновской волны. Эти плавные вариации частоты, как и показанные на рис. 2 резкие скачки, не меняют основного периода модуляции, равного 5 мин. Такая устойчивость модуляции едва ли может быть связана с чем-либо, кроме перманентных фотосферных колебаний.

Спектрограмма на рис. 3 интересна еще и тем, что показывает кажущееся исчезновение SE при усилении геомагнитной активности после 21 UT. На фоне геомагнитного возмущения, охватывающего широкий диапазон частот, теряется слабая, но достаточно узкополосная эмиссия. Возможно, однако, что исчезновение SE в наземных данных связано не просто с резким падением отношения сигнал/шум (под шумом понимается указанное широкополосное возмущение), но и с возникающим во время суббури экранирующим эффектом ионосферы.

Итак, известные общие свойства SE:— перманентность, квазимонохроматичность, диапазон частот и частотная модуляция — соответствуют представлению о внемагнитосферном происхождении колебаний. В дополнение к этому в данной работе мы предсказали и обнаружили новое, неизвестное ранее специфическое свойство, а именно, временами несущая частота колебаний испытывает синусоидальные колебания с периодом 5 мин. Весьма вероятно, что 5-минутная модуляция SE генетически связана с 5-минутными колебаниями фотосферы.

Мы планируем дальнейший анализ магнитных записей Рс1–2, накопленных за 15 лет наблюдений на

Рис. 3. Динамический спектр SE с 5-минутной модуляцией на фоне медленной и плавной вариации средней частоты станции «Восток». В частности, предстоит выяснить, какова вероятность появления эпизодов с 5-минутной модуляцией SE и как эта вероятность зависит от геофизических условий. Предварительный анализ свидетельствует о том, что суммарное время 5-минутных колебаний несущей частоты SE занимает, по крайней мере, 25 % от времени наблюдения SE.

ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку наша работа посвящена частотно-модулированным колебаниям, уместно напомнить, что идею частотной модуляции выдвинул выдающийся радиотехник Эдвин Армстронг 80 лет тому назад [Lessing, 1956]. На языке теории частотной модуляции колебания фотосферы, ионно-циклотронные волны и SE следует называть модулирующим, модулируемым (несущим) и модулированным сигналами соответственно. В радиотехнике модуляция осуществляется специальным устройством — модулятором, например конденсаторным микрофоном. Интересно, что является модулятором в случае SE. На первый взгляд это может показаться странным, но аналогом модулятора является солнечный ветер. Действительно, поток солнечной плазмы создает сильный доплеровский сдвиг, благодаря чему информация о 5-минутных колебаниях фотосферы переносится в область более высоких частот SE.

Мы провели эти параллели для того, чтобы подчеркнуть важное обстоятельство. Каким бы ни было сложным радиотехническое устройство, всегда можно однозначно указать все детали работы модулятора, на входы которого подаются низкочастотный модулирующий сигнал и высокочастотный несущий сигнал, а с выхода снимается высокочастотный модулированный сигнал. Однако в нашем случае дело обстоит совершенно иначе. Огромные расстояния в масштабах длин волн разделяют источник модулирующих колебаний (фотосферу) и источник несущих колебаний (область генерации ионноциклотронных колебаний в межпланетной среде перед фронтом магнитосферы). Велики также расстояния с выхода модулятора до приемника ча-стотно-модулированных колебаний на земной поверхности. На этих просторах колебания претерпевают сложные трансформации. Следовательно, мы можем представить себе картину формирования SE лишь в самых общих чертах. Многие важные детали остаются неопределенными.

Обсудим вопросы, которые возникают в связи с представлением о частотной модуляции колебаний Рс1–2 электромагнитного поля Земли 5-минутными акустическими колебаниями Солнца. Первый вопрос относится к механизму преобразования энергии колебаний фотосферы в энергию волн Альфвена. Это довольно сложный механизм, и мы ограничимся здесь ссылками на соответствующие публикации [Erdélyi et al., 2007; Tomczyk et al., 2007; Khomenko et al., 2008; Mathioudakis et al., 2013]. Второй вопрос связан с распространением волн Альфвена от Солнца до орбиты Земли. Заметим, что длина этой трассы примерно в 1000 раз превышает длину волны. Теории распространения МГД-волн в солнечном ветре посвящена об- ширная литература. Однако в контексте данной работы более важными представляются экспериментальные наблюдения 5-минутных волн Альфвена в межпланетной среде в окрестности Земли [Потапов и др., 2012; Potapov et al., 2013], явным образом генетически связанных с 5-минутными колебаниями Солнца.

Следующий вопрос относится к генерации ионноциклотронных волн, которые играют роль несущего сигнала. Эти волны самопроизвольно возбуждаются в результате неустойчивости межпланетной плазмы [Guglielmi, Pokhotelov, 1996]. Неустойчивость связана с перманентной анизотропией распределения ионов солнечного ветра по скоростям [Хундхаузен, 1975]. Что же касается механизма частотной модуляции несущего сигнала, то этот вопрос мы уже осветили во Введении.

Наконец, остается вопрос о распространении модулированных колебаний Рс1–2 из солнечного ветра в полярные шапки, где они наблюдаются в виде SE. Теория проникновения УНЧ-волн в магнитосферу извне разработана недостаточно полно. Поэтому мы ограничимся только тем, что укажем здесь на возможную аналогию между SE и перманентными УНЧ-колебаниями типа Рс3. Известно, что Рс3 возбуждаются за пределами магнитосферы, но тем не менее проникают в магнитосферу и практически непрерывно наблюдаются на дневной поверхности земного шара [Guglielmi, 1974; Потапов, 1974; Gug-lielmi, Pokhotelov, 1996]. Таким образом, опыт изучения Рс3 свидетельствует о том, что нет принципиального запрета на проникновение УНЧ-волн из межпланетной среды в магнитосферу. Тем не менее данный вопрос нуждается в более глубоком анализе. В частности, интересно выяснить, почему Рс3 наблюдаются на обширной территории земного шара, в то время как локализация SE ограничена полярными шапками. Возможно, это каким-то образом связано с различием в длинах волн примерно в 20–30 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы напомнили основные свойства УНЧ-коле-баний типа SE, впервые зарегистрированных более 40 лет тому назад в Антарктиде, изложили гипотезу о внемагнитосферном происхождении SE и обнаружили неизвестное ранее свойство SE, свидетельствующее в пользу этой гипотезы. Данное свойство состоит в том, что временами несущая частота колебаний испытывает ярко выраженную 5-минутную модуляцию. Судя по всему, 5-минутная модуляция SE генетически связана с 5-минутными колебаниями солнечной фотосферы. Дальнейшее исследование указанной связи представляется нам в высшей степени интересным. В частности, наблюдение за глубиной частотной модуляции SE может оказаться полезным вспомогательным средством для качественного контроля ослабления волн Альфвена на весьма протяженной трассе распространения от Солнца до Земли, а изучение амплитудной модуляции SE в зависимости от условий обтекания магнитосферы солнечным ветром поможет понять механизмы проникновения УНЧ-волн Рс1–2 из межпланетной среды в полярные шапки.

Работа выполнена при финансовой поддержке по Программе № 18 фундаментальных исследований Президиума РАН и РФФИ (проекты № 13-05-00066 и 13-05-00529).

Список литературы О происхождении частотной модуляции серпентинной эмиссии

- Воронцов С.В., Жарков В.Н. Собственные колебания Солнца и планет-гигантов//УФН. 1983. Т. 134, вып. 4. С. 675-710.

- Гульельми А.В. МГД-волны в околоземной плазме. М.: Наука, 1979. 139 с.

- Гульельми А.В., Довбня Б.В. Гидромагнитное излучение межпланетной плазмы//Письма в ЖЭТФ. 1973. Т. 18, вып. 10. С. 601-604.

- Гульельми А.В., Довбня Б.В. Наблюдение геомагнитных пульсаций в диапазоне 0-2 Гц с глубокой модуляцией несущей частоты в полярной шапке//Геомагнетизм и аэрономия. 1974. Т. 14, № 5. С. 868-870.

- Гульельми А.В., Троицкая В.А. Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы. М.: Наука, 1973. 208 с.

- Потапов А.С. Возбуждение геомагнитных пульсаций типа Рс3 перед фронтом околоземной ударной волны пучком отраженных протонов//Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1974. Вып. 34. С. 3-12.

- Потапов А.С., Полюшкина Т.Н., Пуляев В.А. Наблюдения УНЧ-волн на Солнце и в солнечном ветре на орбите Земли//Солнечно-земная физика. 2012. Вып. 20. С. 45-49.

- Хундхаузен А. Расширение короны и солнечный ветер. М.: Мир, 1976. 302 с.

- Asheim S. Serpentine emissions in the polar magnetic field. Oslo, 1983. 8 р. (Rep. ser. No. 83-38/Inst. of Physics)

- Belcher J.W., Davis L., Jr. Large-amplitude Alfvén waves in the interplanetary medium: 2.//J. Geophys. Res. 1971. V. 76. P. 3534-3563. DOI: DOI: 10.1029/JA076i016p03534

- Erdélyi R., Pintér B., Malins C. Leakage of photospheric motions into the magnetic solar atmosphere: New prospects of magneto-seismology//Astron. Nachr. 2007. V. 328. P. 305-308 DOI: 10.1002/asna.200610734

- Fraser-Smith A.C. ULF/lower-ELF electromagnetic field measurements in the polar caps//Rev. Geophys. Space Phys. 1982. V. 20. P. 497-512 DOI: 10.1029/RG020i003p00497

- Guglielmi A. Diagnostics of the magnetosphere and interplanetary medium by means of pulsations//Space Sci. Rev. 1974. V. 16, N 3. P. 331-345.

- Guglielmi A.V., Dovbnya B.V. Hydromagnetic emission of the interplanetary plasma//Astrophys. Space Sci. 1974. V. 31. P. 11-29.

- Guglielmi A.V., Pokhotelov O.A. Geoelectromagnetic Waves. Bristol; Philadelphia: IOP Publ. Ltd., 1996. 402 p.

- Khomenko E., Centeno R., Collados M., Trujillo Bueno J. Channeling 5 minute photospheric oscillations into the solar outer atmosphere through small-scale vertical magnetic flux tubes//Astrophys. J. 2008. V. 676, N 1. P. L85-L88.

- Leighton R.B., Noyes R.W., Simon G.W. Velocity fields in the solar atmosphere. I. Preliminary report//Astrophys. J. 1962. V. 135. P. 474 DOI: 10.1086/147285

- Lessing L. Man of High Fidelity: Edwin Howard Armstrong. Philadelphia; New York: J. B. Lippincott company, 1956. 320 p.

- Mathioudakis M., Jess D.B., Erdélyi R. Alfven waves in the solar atmosphere. From theory to observations//Space Sci. Rev. 2013. V. 175. P. 1-27 DOI: 10.1007/s11214-012-9944-7

- Morris R.J., Cole K.D. “Serpentine еmission” at the high latitude station Davis (17-23 September 1981)//Exploration Geophys. 1986. V. 17. P. 15 DOI: 10.1071/EG986015

- Morris R.J., Cole K.D. “Serpentine еmission” at the high latitude Antarctic station, Davis//Planet. Space Sci. 1987. V. 35. P. 313-328 DOI: 10.1016/0032-0633(87)90158-9

- Potapov A.S., Polyushkina T.N., Pulyaev V.A. Observations of ULF waves in the solar corona and in the solar wind at the Earth's orbit//J. Atmos. Solar-Terrestrial Phys. 2013. V. 102. P. 235-242 DOI: 10.1016/j.jastp.2013.06.001

- Tomczyk S., McIntosh S.W., Keil S.L., et al. Waves in the solar corona//Science. 2007. V. 317 (5842). P. 1192-1196. DOI: 10.1126/Science.1143304.

- Troitskaya V.A. Geomagnetic pulsations in the polar cap//Magnetospheric Study: Proc. Int. Workshop on Select. Topics of Magnetospheric Phys., Japanese IMS Comm., Tokyo, 1979. pp. 121-123.

- Ulrich R.K. The five-minute oscillations on the solar surface//Astrophys. J. 1970. V. 162. P. 993-1002.