О происхождении "икон чистого украинского типа киевской иконописи" на Слобожанщине

Автор: Краснова И.В.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Слобожанская икона - одна из духовных составляющих геокультурного пространства России. Благодаря первым исследователям церковного искусства Слобожанщины, находившим ее истоки в киевской иконописи, она была причислена к украинскому искусству, что в настоящее время является парадигмой. Цель статьи: используя методы исторического анализа, рассмотреть события XVII-XVIII вв., происходящие на территории Малороссии и Слобожанщины, и определить влияние киевской иконописной школы на развитие иконописного искусства Слобожанщины. Сравнительный анализ доказал, что Киевская иконопись, находясь во власти униатских священников с XVI по XVII вв., развивалась под сильным влиянием католической церкви и её искусства и только с XVIII в. - под русским, а Слобожанская - формировалась в лоне русской православной церкви и испытывала те же изменения, что и русская.

Слобожанщина, киев, иконы, православие, униаты, католицизм

Короткий адрес: https://sciup.org/170206267

IDR: 170206267 | УДК: 069.01

Текст научной статьи О происхождении "икон чистого украинского типа киевской иконописи" на Слобожанщине

Начало изучения церковного искусства Сло-божанщины положили такие исследователи конца ХIХ нач. ХХ в. как Е.К. Редин, Д.И. Богалей, Н.Ф. Сумцов, П.Г. Фомин. Делая упор на том, что на Слобожанщине в XVII–XVIII вв. были сильны миграционные процессы, названные колонизацией, они автоматически причислили ее религиозное искусство к заднепровскому или украинскому. Так, по результатам выставки XII Археологического съезда было определено, что памятники живописи церквей Харькова и Слобожанщины в целом, «примыкают к южнорусской или малорусской живописи (здесь — киевской прим. автора И. Красновой), которая, находясь под сильным влиянием западной живописи эпохи Возрождения, подражает ее образцам, копирует их, но не рабски, а внося местные черты, типы»1. Поэтому цель статьи — определить, могла ли киевская иконопись XVII–XVIII вв. влиять на развитие слобожанской и в чем это влияние выражалось.

Слобожанщина на протяжении XVI–XVIII в. являлась основным форпостом русского государства, ставившим заслон ордам крымских ханов на южных рубежах, польскому вторжению на западе и ногайским ордам на востоке. Изначально она формировалась как военная территория, на которой строились засечные черты, возводились монастыри и крепости. Сюда под защиту русского царя стекалось православное население из Речи Посполитой, а с конца XVII в. переселялись целые казачьи полки, которые вместе с русскими сторожевыми отрядами охраняли южные рубежи России. В своем исследовании «История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905)» Д.И. Багалей и Д.П. Миллер, говоря о черкасах, переселившихся на Слобожанщину, пишут о том, что не было в их военной среде художника и негде было им купить готовых икон.

В XVIII в. население Слобожанщины росло за счет переселенцев из Западной Европы и разных областей России.

В XVII начале XVIII вв. наблюдается всплеск церковного строительства на Слобожанщине, что повлекло за собой развитие церковного искусства. Еще в XVI в. в Москве были созданы специальные ремесленные мастерские, которые обеспечивали всеми необходимыми церковными принадлежностями вновь построенные церкви и монастыри на окраинных и вновь присоединённых территориях Московского царства. Благодаря такой поддержке и помощи в Белгородской епархии, в которую входила вся Слобо-жанщина, к 1667 г. было построено 300 православных церквей, а в 1679 г. — их насчитывалось уже 542. В 1721 г. только в Харьковской губернии насчитывалось 86 церквей, а к концу ХIХ в. их было около 1000. «Некоторые из них уже к половине XVIII в. достигли цветущего состояния, отличались обширным благоустройством, многочисленными архитектурными и богатыми храмами, драгоценною и оригинальных типов утварью, своеобразную иконопись»2. В 1726 г. в Харькове было открыто первое высшее учебное заведение — Харьковский Коллегиум. В 1768 г. под руководством академика И. Саблукова в нём начата целенаправленная подготовка живописцев по программам Императорской Академии художеств3. К сожалению, памятников церковного искусства Слобожанщины до сегодняшнего дня практически не сохранилось.

П.Г. Фомин писал, что, переселяясь на Сло-божанщину, черкасы и казаки приносили с собой из Заднепровья не только свой скарб, но иконы, иконостасы и даже церкви. Это позволило ему сделать вывод, что все созданное на Слобожан-щине искусство имеет украинское (заднепров-ское) происхождение. В развитие этой теории в отношении слобожанской иконы появляются и закрепляются в научной литературе такие термины, как «черкасский стиль», «малороссийский характер живописи», которые «потом сказались и в направлении местной слободско-украинской иконописи»4. Эти идеи проходят красной линией во всех исследованиях ХХ и ХХI вв.: С.А. Тара-нущенко, Л.Д. Соколюк, Д. Степовик, В.Г. Пуцко, В.С. Немцовой, В.В. Шулики, Т.В. Панёк и др. Они никогда не подвергались сомнению и пересмотру, а в настоящее время стали особенно популярны на Украине. Например, Д. Степо-вик, пишет: «когда Украина и Киев находились под унией, и православие преследовалось поляками, в Киеве — процветало иконописное искусство, мастера которого создали свою неповторимую иконописную школу, которая стала духовно-культурным центром всей Украины». А «киевский вариант стиля барокко распространяется на всё Приднепровье, достигает также Подолья и униатскую Волынь, левобережную Полтавщину, Слобожанщину, Черниговщину, Северщину и соседнюю Белоруссию» 5.

Для того, чтобы разобраться, что собой представляли « иконы чистого украинского типа киевской иконописи »6 XVII в., обратимся к анализу исторических событий на территории Заднепровья и Киева.

С 1324 г. Малороссия была включена в состав Литовского княжества, а по результатам Люблинской унии 1569 г. вошла с состав Речи Посполитой.

Православные митрополии Малороссии пребывали под юрисдикцией Константинопольского патриархата, однако, несмотря на это, назначал православных иерархов польский король в награду за заслуги перед своим католическим отечеством, что приводило к постепенной утрате доверия православного населения к своим священнослужителям и соответственно авторитета этих церквей. Киев как культурная столица Киевской Руси перестал существовать.

В 1596 г. часть православных епископов Киевской митрополии заключили с папством Брестскую унию, результатом которой явилось принятие католического вероучения, передача земель православных храмов католической церкви. Это означало ослабление влияния Московского патриархата на земли Юго-Западной Руси и духовных связей православных в Речи Посполитой с Русским государством.

В 1600 г. главенство католической церкви на всей территории государства закреплялось королевской грамотой, по которой все права и собственность Православной Церкви Киевской митрополии переходили униатскому духовенству Речи Посполитой, включая Софийский собор и Выдубицкий монастырь.

К.О. Апанович приводит документы, убедительно показывающие бесправное положение православных в Речи Посполитой. После подписания Брестской унии Православная Церковь в католической Речи Посполитой утратила статус «терпимой» конфессии и была отнесена к «нетерпимым» вероисповеданиям, что стало причиной постоянных межконфессиональных конфликтов. «Ни федеративное устройство Речи Посполитой, ни ее шляхетская демократия не предотвратили иррациональной практики религиозной нетерпимости по отношению к православным»7. Такие иностранные путешественники как Гей-денштейн, Гваньини, Герберштейн, Лясота и другие, посещавшие Киев в конце XVI в., описывают его развалины, и сожалеют об упадке некогда знаменитого города. Если обратиться к запискам

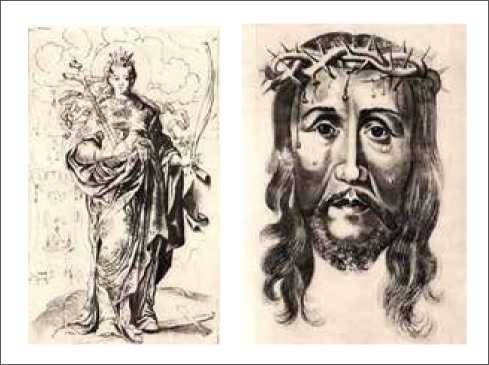

Рейнгольда Гейденштейна, посетившего Киев в конце XVI века, то он прямо указывает на то, что значительная часть города, многочисленные православные храмы и памятники старины лежат в развалинах, свидетельствуя о былой пышности и величии города. Из сохранившихся храмов он назвал лишь храм Святой Софии и храм Святого Михаила, которые, однако, пребывали в таком «жалком виде», что богослужения в них не совершались. Владения Киево-Печерской ар-химандрии постоянно подвергались разорению (рис. 1, 2, 3).

Такое положение дел привело к долгой и ожесточенной борьбе между последователями двух конфессий на западнорусских землях и положило начало развала православной церковной организации. Уже в начале XVII в. латинская культура начала активно внедряться в православную, оказывая значительное влияние на церковно-полемическую литературу как униатов, так и православных. Это отразилось и в сакральном искусстве, прежде всего в иконописи. Таким образом, через католическую и униатскую церковь польское правительство и шляхта шаг за шагом совершали духовную экспансию в Малороссии.

Уния и ограничение прав православного населения положили начало освободительному движению украинских крестьян и казаков против польской шляхты. С конца XVI в. начались восстания под предводительством: Криштофа Косинского (1591–1593 гг.); Северина Наливайко и последовавшие за ними выступления, возглавляемые гетманом М. Жмайлом (1594–1596 гг.); Тараса Федоровича (Трясило) (1625 г.); Ивана Сулимы (1630 г.); П. Бута (Павлюк) (1635 г.); Якова Острянина (Остряницы) и Дмитрия Гуни (1637–1638 гг.).

Н.Ф. Сумцов писал, что страдания Украины были так велики, что даже иноверцы и иноплеменники не могли воздержаться от выражения своего сожаления. Он приводит слова польского проповедника Млодзяновского: «Я думаю, что если бы Господь Бог собрал в одно место все слезы бедного народа, пролитые и проливаемые вследствие притеснений и разных несправедливостей, то человек в этих слезах мог бы утопиться. Милая Украина... в чем ты утонула? В слезах народа». И далее Сумцов с горечью констатирует: «Если поляк и католик так чувствовал горе Украины, то тем более оно должно было трогать сердца ее

Рис. 1, 2, 3. Изображения руин собора Святой Софии в Киеве (1651 г.). Голландский художник Абрагам ван Вестерфельд (1620/21–1692 г.)

лучших кровных сынов»8.

Усилиями гетмана П. Сагайдачного в 1620 г. иерусалимский патриарх Феофан, возвращавшийся из Московии, рукоположил митрополита (им стал Иов Борецкий) и украинских епископов и восстановил православную иерархию. Это явилось новым витком борьбы православных против католицизма и унии. В этой ситуации Киев на несколько десятилетий становился центром острой борьбы.

В 1633 г. польский король Владислав IV признал легальное существование православной митрополии в Киеве и четырёх епархий. На киевскую кафедру он утвердил Петра Могилу, создавшего в 1632 г. на основе объединения Киевской братской школы и школы Киево-Печерской лавры Киево-Могилянский коллегиум по типу иезуитских учебных заведений, ориентированных на прозападное воспитание подрастающего поколения. Православная знать и церковные иерархи — лидеры унии, возглавляемые Петром Могилой, с 1635 по 1638 гг. продолжали осуществлять свои планы по «упрочнению» Православной церкви, как части Польского государства, пытаясь убедить римские церковные власти в необходимости учреждения униатского Киевского патриархата.

В 1651 г. польско-литовский гетман Януш Радзивилл (1612–1655 гг.), подверг Киев разграблению и сожжению, в частности, были опустошены Межигорский, Печерский, Выду-бицкий, Михайловский Златоверхий, Никольско-Пустынный монастыри, Софийский собор, истреблены горожане и священники. Киев практически перестал существовать: даже через 15 лет его население насчитывало менее 10 000 человек. Лишь к концу 1742 г. население выросло до 15 000 ± 500 человек9. Надо отметить, что даже в начале XVIII в. Заднепровье всё еще лежало в руинах. Московский священник Лукьянов, проезжая через Малороссию в 1702 г., оставил следующую запись: «Было это путешествие печально и уныло, потому что не видно ни города, ни села, а были эти города красивы, сёла нарочиты видением, но ныне эти места пустыня»10. Поэтому более чем удивительно выглядит утверждение о строительстве и богатом украшении православных храмов на территории Киевской митрополии в описаниях П. Алеппского.

Только после начала восстания Хмельницкого (1648–1657 гг.) Киевский полк, образованный ещё в 1625 г., стал административно-территориальной и военной единицей Гетманщины, а Киев — полковым городом (не столичным).

Православные гетманы неоднократно обращались за помощью к русскому царю с просьбой принять Войско Запорожское в русское подданство: в 1591–1593 гг. — гетман реестровых казаков Криштоф Косинский, позже в 1620 г. — посольство гетмана Петра Сагайдачного во главе с Петром Одинцом. Епископ Исаия Копинский в 1622 г., митрополит Иов Борецкий в 1624 г. и Тарас Федорович в 1630 г. выступали с той же просьбой, но речь шла уже обо всем населении Малороссии. Только в 1654 г. просьба Богдана Хмельницкого и представителей запорожского казачества о принятии Войска Запорожского в российское подданство была принята, и решение об объединении территорий Украины, находившихся под властью запорожских гетманов (Гетманщина), с Россией закреплено присягой на верность русскому царю. К моменту подписания Переяславльской рады в 1654 г. из Заднепровья на Слободскую Украйну переселилось от 80 000 до 100 000 жителей мужского пола.

По условиям Переяславского соглашения Украина включалась в состав Русского государства. Это означало, что все доходы с городов и сел Малороссии оставались в гетманской казне, а кроме того, им присылались деньги из Москвы на поддержание крепостей и строительство православных храмов. Благодаря помощи русского царя Алексея Михайловича русскими воеводами уже в 1654 г. восстанавливается Старокиевская крепость, а некоторые соборы начинают отстраиваться заново, на что есть указания у П. Алеппского.

После смерти Б. Хмельницкого в 1657 г. «функция отца и защитника народа переходит к российским монархам»11. Но для России, еще не оправившейся от последствий Смуты, присоединение Малороссии означало длительную, кровопролитную и масштабную войну с Речью

Посполитой, которая продолжалась 13 лет (1654– 1667 гг.). С избранием гетманом И. Выговского — польского сторонника, в казацкой среде начались восстания и борьба между различными политическими группами украинского казачества, переросшие в гражданскую войну (1657–1687 гг.), получившую в историографии название «Руина». В 1667 г. после заключения Андрусовского перемирия между Россией и Польшей, закрепившего раздел Гетманщины между этими двумя государствами, Правобережная Украина снова перешла под протекторат Речи Посполитой.

В 1680 г. польский король Ян III предпринял новую попытку объединить православных и униатов. В ответ на это архимандрит Киево-Печерской Лавры Иннокентий Гизель обратился к русскому царю Феодору Алексеевичу с просьбой защитить православных Речи Посполитой.

При патриархе Иоакиме (1674–1690 гг.) в 1685 г. часть Киевской митрополии (Киевская и Черниговская епархии), находившейся в юрисдикции Константинопольского престола, была переподчинена Московскому патриархату. Только в 1686 г. по результатам «Вечного мира» Киев был окончательно выкуплен Россией у Речи Посполитой за 146 тысяч рублей серебром. С этого времени начинается полноценное церковное строительство.

В период гетманства Ивана Мазепы (1687– 1708 гг.) киевский архитектор Иван Зарудный по поручению гетмана ездил послом в Москву для решения вопроса о работе в Киеве ведущих московских архитекторов Осипа Старцева и Дмитрия Аксамитова. Г.К. Лукомской в книге «Киев: церковная архитектура XI–XIX века; византийское зодчество; украинское барокко» приводит некоторые даты строительства Киевских храмов, относящихся к XVII и XVIII вв., построенных при гетмане И. Мазепе: Николаевский военный собор (1690–1693 гг.)12; Петропавловская церковь (1691 г.)13; Трехсвятительская церковь (1693–1695 гг.)14; Георгиевская церковь Выдубицкого монастыря (1696 г.); «Экономическая церковь» (1696– 1698 гг.)15; Рождественская на Дальних Пещерах

(1696 г.), Соборы Лавры (1718 г., автор Федор Старченко); Колокольня Лавры (1735–1745 гг.) и другие. Как видно из этого перечня все киевские храмы построены после вхождения Киева в состав русского государства.

Из книги А.И. Успенского «Царские иконописцы и живописцы XVII» известно, что в 1681 г. иконописец Оружейной палаты Карп Золотарев (рис. 4) — ученик Салтанова по государевому указу был прислан «описывать церковные чертежи» в Киев, Глухов и Батурин, Переяславль, Нежин, «в иные розные малороссийские города».

Рис. 4. Изображение Богоматери. Карп Золоторев.

(по: Богоматерь с младенцем на престоле. Конец XVII в.

Подписные иконы мастеров Оружейной палаты и их последователей, Antik Land, .

В это же время «по обеим сторонам Днепра» при гетмане Иване Самойловиче (1672–1687 гг.) в «малороссийские города Батурии войска запорожского» были направлены для работы иконописцы Оружейной палаты: в 1682–83 гг. — ученик Симона Ушакова Георгий Терентьевич Зиновьев; в 1686 г. — Семен Золото (Золотой); Осип Клоку-нов, Елисей Иванов, Антон Байковский, Дмитрий и Федор Балашовы, Осип Клокунов, Евтихий Богданов. А в первой трети XVIII в. из России в Малороссию выезжали художники, которые в России не рассчитывали на успешный карьерный рост.

Для золочения икон в Киевские церкви был приглашен московский «сусальник» Иоаким Евти-хеев, который после того, как «преславно украсил иконы» Софии Киевской, был отпущен в Москву16. О том, что художественные материалы также привозились из Москвы, свидетельствует датируемое 1649 г. письмо миргородского полковника Матвея Гладченко к московскому царю, в котором он просит разрешения закупить в Москве «материалы и краски к малярскому ремеслу принадлежащей», необходимые для выполнения иконописных работ в новопостроенной церкви в Миргороде. Василий Острозкий в своем произведении «О единой истинной православной вере» писал про отсутствие у киевских «иконописцев искусно... по первообразному образы написующие».

О киевских иконописцах XVII в. в литературе сведений практически нет. Первые иконописцы и иконописные мастерские появляются только в первой половине XVIII в. До 1763 г. в Лавре проводились «келейные малярские обучения» отдельными монахами-иконописцами, у которых находились в обучении послушники из Киева и западных областей. Первым начальником «келейных малярен» с 1730 по 1744 гг. был Феоктист Павловский. Среди имен киевских иконописцев и 20 их учеников, обучавшихся в иконописных мастерских Киево-Печерской лавры с 1759 г. по 1769 г., называются имена сербов, болгарина, грека17, однако, среди них нет ни одного выходца из Слобожанщины. Среди мест, где работали киевские иконописцы, названы храмы во «множестве сел и местечек, принадлежащих Лавре, а из удаленных мест сербские монастыри Кру-шедол и Боджани, где ими выполнялись настенные росписи и иконостас Троицкой надвратной церкви. Упоминаний о работе киевских мастеров на территории Слобожанщины на сегодняшний день не выявлено. Исследование киевских, так называемых южнорусских, икон, проведенное профессорами И. Сахаровым, Д.А. Ровинским,

Н.И. Петровым, М.П. Истоминым в конце ХIХ в. убедительно доказывают:

-

1. Киевская школа иконописи в ХVII в. ограничивается повторением Печерского Патерика, однако памятников этой школы к концу ХIХ в. не сохранилось.

-

2. О достижениях русских иконописцев XVI–XVII вв. наглядно свидетельствуют открытия, сделанные реставраторами в ХIХ — нач. ХХ вв. Под слоями поздних наслоений живописи кроется искусство, «располагающее огромной силой цвета, изобретательности в композициях и достигшее высокого мастерства исполнения. Все в нем, начиная от глубоко своеобразной техники, говорит о черезвычайно древних и прочных традициях»18.

-

3. При киевском митрополите Петре Могиле в Киеве началось «систематическое собирание памятников западно-европейского гравировального искусства с целью применения его к нуждам южно-русской церкви»19 и с конца ХVII в. гравюры из альбомов и атласов, изданных в Германии, Италии, Франции и Голландии, становятся основой для копирования «в ученических работах местных кииево-печерских маляров»20. Излюбленным источником для лаврских художников был «Библейский театр» Николая Фишера в латинизированной форме Пискатора.

-

4. Для организации лаврской школы церковной живописи был приглашен итальянский живописец Вениамин Фридериче, расписывающий в 1758 г. Бердичевский кармелитский монастырь21. Иконописная школа при Лавре была открыта в 1763 г. (рис. 5).

-

5. Влияние западной живописи на южнорусскую иконопись посредством гравюр определило ее характер «как подражательный» и «примитивный» с точки зрения технологии, о чем свидетельствуют образцы икон, представленные в «Альбоме достопримечательностей церковно-исторического музея при Императорской Киевской духовной академии».

-

6. С XVI в. на южнорусскую иконопись значительное влияние оказывает северорусская иконопись. Большое количество икон непосредственно жертвовались русскими людьми, также большая часть привозилась на продажу в Киев из Литвы, а с присоединением Киева к Московскому царству по приглашению киевских митрополитов в киевских храмах работали московские мастера (например, Иоаким Евтихеев, В.Л. Боровиковский).

Рис. 5 Рисунки XVIII в. (по: Жолтовський П.М. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. XVIII cт. Альбом № 6. 1701–1795. 158 арк.)

Подражание московскому религиозному искусству также наблюдается в увеличении числа ярусов иконостаса (появляются 7 ярусные иконостасы).

Сравнительный анализ образцов религиозной живописи и икон XVIII в. киевской школы и слобожанской, представленный соответственно в каталогах выставки XI и XII Археологических съездов, наглядно демонстрирует различный подход художников к изображаемым сюжетам. Влияние, которое оказало западное искусство на киевскую школу, заключается в следующем. Выхолощенные образы киевских художников, которые в погоне за внешним эффектом изображают не лица, а маски религиозных персонажей, в корне отличаются от попыток слобожанских художников передать психологическое состояние изображаемых. Такое же отличие и в технике живописи. Слепое копирование, исключающее знание анатомии человеческого тела, нарушение пропорций, можно наблюдать на работах киевских мастеров, в то время как на сюжетах работ из слобожанских церквей рисунку и тщательной проработке деталей художники уделяли значительное внимание. Кроме этого, характерной чертой киевской школы является нарочитая помпезность образов при отсутствии их содержательности. Стремление слобожанских художников оживить византийский канон может объясняться не отступлением от привычного изображения образов, а теми переживаниями и жизненными обстоятельствами, которые испытывали художники, не желавшие принимать чужую веру и бежавшие, как и большинство православного населения, от католического насилия.

Выводы

Исходя из анализа политической ситуации в Малороссии в ХVI–ХVIII вв. неправомерно говорить о развитии в это время киевской живописи и привлечении польских или иноземных художников для росписи разрушенных православных храмов. В конце ХVII–ХVIII вв. Малороссия и Киев только оправлялись от ужасных разорений, учиненных Польской шляхтой и католической церковью. С помощью русского государства на этой территории восстанавливалось православие, строились новые православные храмы, для их росписи отправлялись известные московские живописцы. На Слобожанщине в это же время уже процветало церковное искусство (рис. 6).

Для создания иконописной школы в Киеве приглашались также иностранные мастера (Вениамин Фридериче), а на Слобожанщине профессором Императорской Академии художеств И. Саблуковым воспитывались собственные кадры живописцев. Поэтому киевская иконописная школа, возникшая только во 2-й пол. ХVIII в., никак не могла быть прародительницей Слобожанской иконописной школы и оказывать на нее влияние.

Кроме этого, Малороссия была присоединенной территорией, а Слобожанщина — изначально являлась частью геокультурного пространства России. Московское правительство и РПЦ

Рис. 6 Изображение Пресвятой Богоматери (по: Альбом выставки XII археологического съезда в г. Харькове.

И.И. Гросманъ и Г.А. Вендельштейнъ. Типо-литография.

М.: 1903 г., С. 25).

прилагало все усилия для развития православного церковного искусства на Слобожанщине, в связи с огромным количеством переселенцев из Речи Посполитой, ощутивших на себе сильное влияние католичества. Такое внимание государства к церковным нуждам Слобожанщины было вызвано тем, что здесь возникла необходимость противостояния католическо-униатской экспансии Запада, с одной стороны, и постоянная опасность с мусульманского Юга с другой.

Слобожанская школа живописи развивалась своим путем. Ее формирование шло исключительно в русле русского религиозного искусства и претерпевало на себе все те изменения, которые испытывала русская религиозная живопись. Переселенцы из Заднепровья — преимущественно военное и крестьянское население, не могли оказать влияния на развитие сакрального искусства Сло-божанщины.

Список литературы О происхождении "икон чистого украинского типа киевской иконописи" на Слобожанщине

- Редин Е.К. Храмы города Харькова. — 2-е изд, испр. и доп.– ХХЧМУГУ., Изд. САГА, 2006, 108 с.

- Фомин П.Г. Церковные древности Харьковского края /П.Г. Фомин. — Х.: ХЧМГУ 2011. — 237 с.

- Краснова И.В. И.С. Саблуков — «жертва царских вельмож» или основатель художественной школы на Слобожанщине Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусства)». — 2023. — № 1 (35). — URL: https://aq.agik22.ru/wp-content/uploads/files/articles/2023/1/3.pdf (дата обращения 21.01.2024).

- Степовик Дмитро. Історія української ікони X — XX століть. Вид. 2-ге, стереотип. — К.: Либідь, 2004. — 440 с; іл. ISBN 966–06–0309–6 — URL: https://ru.djvu.online/file/eFHG5H9Kcx9HI (дата обращения 16.04.2023).

- Апанович К.О. Православие в Речи Посполитой и Османской Империи в конце XVI — первой трети XVII в. // Христианское чтение / 2015. ‒ С. 59 ‒ 75.

- Сумцов Н.Ф. О литературных нравах южнорусских писателей СПб. Вас. Остр., 9 лин. №12, 1906. С. 4.

- Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Київ / Гол. ред. кол.: Тронько П.Т. АН УРСР. Інститут історії. — К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. — стр. 57–587 с.

- Лукашова Светлана. «Малороссия и малороссы в Российской империи в XVIII веке: стратегии интеграции». В сб. «Малороссы против украинцев: украинский вопрос в науке, государственной и культурной политике Российской империи и СССР». Очерки, Институт славяноведения РАН, 2018. C. 53–98.

- Ромер, Е.O wschodniej granicy Polski z przed 1772 r. // Księga Pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. — Львов, 1925. — Т. 2. — 358 с.

- Архив Юго-Западной России, т. XVIII. С. 291.

- Рыжова О.О. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2013 Вып 1 (10). С. 113.

- Выставка Древне-Русского искусства, устроенная в 1913 году в ознаменование чествования 300-летия Дома Романовых: [Каталог] / Императорский Московский археологический институт имени императора Николая II.М.: Типография П.П. Рябушинского, 1913. [2], 137, [2] с., 56 ил.

- Петров Н.И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии. Вып. IV–V / К. 1915 —URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=1024 (дата обращения 26.10.2023).

- Истомин М.П. К истории живописи в Киево-печерской лавре. // труды Х-го Археологического съезда в Риге в 1896 г. Москва 1900. Т. III. Протоколы. С. 64–65.