О противодействии крестьянства лесной политике царизма на государственных землях Сибири в конце XIX - начале XX в

Автор: Пантелеев Владимир Иванович, Прохоров Виктор Владимирович

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (27), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются вопросы взаимодействия государства и крестьян в процессе реализации курса царского правительства на укрепление и расширение казенного лесного хозяйства на государственных землях Сибири в конце XIX - начале XX века. Конкретное проявление этот курс нашел в межевых работах по выделению в заказ лесов единственного владения казны и их эксплуатации, а также в запретах на продажу крестьянами лесоматериалов, полученных ими в результате разработки лесов совместного пользования казны и крестьян. Государство предприняло меры по охране и эксплуатации своих лесных ресурсов. Крестьянство Сибири, привыкшее к свободному лесопользованию, старалось по мере возможности не выполнять запреты властей на эксплуатацию государственных по юридической природе земель и лесов, пользовалось ими, если это удавалось, как своими. Полесовщики, избранные из крестьян, на деле очень часто не выполняли своих функций по охране лесов. На бытовом уровне противодействие лесному ведомству находило свое отражение в запугивании и даже избиении людей из лесной стражи. Важными формами борьбы являлись такие легальные и пассивные формы протеста, как жалобы и прошения, направляемые в разные органы власти и управления. На основе документальных материалов ведомственной статистики по самовольным лесным порубкам за период 1897-1914 гг. авторами сделан вывод, что активная форма сопротивления курсу царизма на укрепление и расширение лесного хозяйства казны имела наибольшее влияние в годы Первой русской революции: царские власти вынуждены были увеличить объемы лесных ресурсов, отпускаемых населению бесплатно и по льготной цене. В целом противодействие крестьян курсу на укрепление и расширение лесного хозяйства казны ограничивало степень полноты владельческих прав государства на сибирские леса.

Лес, лесное хозяйство казны, государство, сибирь, лесные порубки, жалобы, прошения

Короткий адрес: https://sciup.org/140297508

IDR: 140297508 | УДК: 94 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-1-119-129

Текст научной статьи О противодействии крестьянства лесной политике царизма на государственных землях Сибири в конце XIX - начале XX в

Введение . В последние годы сложился достаточно широкий пласт литературы по истории государственного лесного хозяйства в Сибири. Наиболее полно новейшая историография проблемы дана в трудах М.О. Тяпкина [1, 2].

Вместе с тем названная проблематика все еще остается не в полной мере исследованной, оставляя заделы для новых научных разработок.

В последней трети XIX в. царское правительство реально приступило к со- зданию и развитию в Сибири государственного лесного хозяйства. Пытаясь укрепить свои владельческие права на земли и леса Сибири, а также использовать эти ресурсы для блага отечества и правящей элиты своего времени, царские власти неизбежно вступали в конфликт интересов с местным населением. Умение эффективно разрешать конфликты, в том числе и хозяйственноэкономические, есть важнейшее слагаемое науки и искусства государственного управления. Этим в первую очередь и обусловлена актуальность изучения исторического опыта решения подобных проблем, в том числе и на сибирском материале.

Цель исследования . Изучение вопросов взаимодействия государства и крестьянства в процессе эксплуатации лесных ресурсов Сибири в конце XIX – начале XX в.

Задачи исследования. Изучить формы и методы противодействия крестьянства курсу на укрепление и расширение лесного хозяйства казны в Сибири; выяснить степень эффективности этой деятельности.

Материалы и методы исследования . Основными источниками работы наряду с архивными данными выступили материалы ведомственной статистики лесного департамента. В свое время они были обработаны, структурированы и сведены в таблицы. Однако далеко не все они подвергались анализу в открытой печати [3].

Результаты исследования и их обсуждение. С середины 80-х гг. XIX в. в Западной Сибири и c 90-х гг. в Восточной Сибири казна приступила к фактическому форсированному закреплению своих прав на земли и леса региона. 1 марта 1884 г. в Омске открылось управление государственных имуществ Западной Сибири, в распоряжение которого поступили казенные земли Тобольской и Томской губерний, Акмолинской и Семипалатинской областей. Для охраны и эксплуатации лучших казенных земель и лесов в регионе вводилась вольнонаемная лесная стража.

С открытием специального учреждения по заведыванию государственных имуществ резко ускорился процесс формирования казенных лесных заказников. Уже в 1886 г. в ведении Западносибирского управления госимуществ состояло 106 456 тыс. дес. леса, в том числе 7114 тыс. дес. в Тобольской и 6008 тыс. дес. в Томской губернии находилось в единственном владении казны (дачи 1-го разряда). Остальные леса числились в совместном пользовании казны и крестьян (дачи 2-го разряда), а также казны и коренного населения (дачи 4-го разряда) [4]. В 1894 г. управление государственных имуществ Западной Сибири разделилось на три подразделения – Тобольское, Томское и для степных губерний.

В этот же период происходит организационное оформление казенного лесного хозяйства в Восточной Сибири. Вначале в 1994 г. в Иркутской и Енисейской губерниях открылись казенные лесные управления, а в 1997 г. на их основе были созданы управления госимуществ.

В Забайкальской области первые лесничие появились в 1889 г., а с 1 сентября 1893 г. все леса были объявлены заказными. В 1894 г. при областном правлении открылось лесное отделение, ведавшее не только лесами, но и казенно-оброчными статьями. В 1898 г. учреждается Приамурское управление государственных имуществ, руководству которого были подчинены и государственные земли Забайкалья. В 1907 г. государственные земли области поступили в ведение Иркутского управления государственных имуществ [5].

С открытием лесных управлений, а затем управлений государственных имуществ в Восточной Сибири, быстрыми темпами формировались лесные дачи единственного владения казны. На 1 января 1915 г. в Сибири находилось 37,2 % всех учтенных казенных лесов страны и 22,4 % лесов единственного владения казны [6].

В административном отношении казенные леса подразделялись на лесничества, объезды и обходы, а по составу лесонасаждений – на лесные дачи. Во главе лесничеств стояли лесничие, имевшие под своим началом помощников лесничих и лесных кондукторов. В подчинении лесничих находилась наемная лесная стража – объездчики и лесники. Лесничие осуществляли надзор не только над заказными лесами, но и лесами, находившимися до землеустройства в фактическом пользовании крестьян.

Непосредственная охрана этих лесов возлагалась в порядке выполнения натуральной повинности на полесовщиков, выбранных из крестьян. На случай лесных пожаров крестьяне избирали также пожарных старост. Леса, переходившие в ходе землеустройства в наделы крестьян, исключались из ведения казенного лесного управления. Соответственно, сокращалась и численность полесовщиков и пожарных старост. К примеру, в Енисейской губернии в 1901 г. числилось 220 полесовщиков, а в 1914 г. – 38 [7]. Численность же наемной лесной стражи возрастала по мере выделения заказников и формирования новых лесничеств.

В процессе утверждения фактического права казны на сибирские земли царская администрация неизбежно столкнулась с сопротивлением крестьянства, основанном на социально-бытовых и правовых нормах поземельных отношений, сложившихся в Сибири к 80–90-м гг. XIX в. Не обладая значительным штатом по надзору за казенным имуществом, царская администрация не могла организовать надлежащей охраны угодий казны от посягательств крестьянства, особенно в период до середины 1890-х гг.

Попытки использовать для этого полесовщиков не достигали цели. Как отмечал в 1897 г. тюменский окружной исправник, крестьяне относились «к обязанности полесовщика с неохотою и совершенно нерадиво, проявляя свою деятельность лишь тогда, когда явится на место какое-либо начальство и прикажет что-либо делать» [8]. Кроме того, кресть- яне, а особенно коренное население, часто просто отказывались избирать полесовщиков [9].

Как свидетельствует анализ периодической печати и архивных материалов, взаимоотношения крестьян и наемной лесной стражи были крайне напряженными. Не имея возможности контролировать самовольные порубки леса непосредственно в лесу, лесная стража устраивала засады на дорогах, заставляя крестьян, везущих дрова в город, оплачивать попенный сбор в казну (по пням или по числу срубленных дерев).

Объездчики и лесники также нередко обходили крестьянские дворы, облагая пошлиной строевой лес, дрова, лопаты, телеги, дуги, мочало, лыко и прочие объекты лесных промыслов. Крестьяне вынуждены были давать взятки лесной страже, но при этом и запугивали ее, вступали в драки, поджигали дома объездчиков и лесников, совершали убийства. На сельских сходах принимались постановления не давать понятых при составлении протоколов о нарушении Лесного устава и т.д. [10].

Запрет продажи леса из угодий фактического пользования крестьян без оплаты его таксовой стоимости в казну не достигал цели. «Лесами этими, – писал в 1888 г. директор лесного департамента Писарев, – крестьяне (Западной Сибири. – Авт .) распоряжаются на правах почти полной собственности, делят их по душам, продают их на сруб, отпускают из них лесные материалы на продажу...» [11].

Даже во втором десятилетии XX в. лесное ведомство не могло эффективно противодействовать продаже крестьянами леса из угодий их фактического пользования без оплаты его таксовой стоимости в казну. «Устранить такое вредное явление местная лесная администрация бессильна...», – констатировал в 1915 г. начальник Енисейского управления земледелия и государственных имуществ Белецкий [12].

Значительное влияние на рост порубок оказывала и аграрная политика царизма. А.А. Кауфман писал, основываясь на материалах Ишимского округа: «Всякое правительственное распоряжение, относящееся до земли, приезд землемера, а часто и гораздо более вздорные поводы, возбуждают в крестьянах мысль о том, что землю у них отберут "за казну",... а за этим сейчас же начинается усиленная вырубка лесов» [13].

Широкое возмущение крестьянства вызывали и методы эксплуатации лесных богатств Сибири. Пытаясь избавиться от конкуренции со стороны частных лесопромышленников и крестьян на лесном рынке, лесничие, как правило, не продавали лес с корня в дачах, где производились хозяйственные заготовки по линии лесного ведомства. В отместку крестьяне подчас даже поджигали казенные леса, надеясь при этом получить доступ к обгорелому лесу, продаваемому по низкой таксе [14].

Лесное ведомство нередко продавало лес с корня из земель фактического пользования крестьян. Такая практика порождала массовые жалобы крестьян. Так, на это жаловались крестьяне с. Су-ховского Иркутской губернии (1899 г.), д. Нагорновой Большеулуйской волости Ачинского уезда (1901 г.), с. Хилкотой-ского Нижненарымской волости Верхнеудинского уезда (1913 г.), коренное население Обдорского и Булакского булочных обществ Забайкальской области (1910 г.) [15].

Крестьяне выражали недовольство и попытками лесной администрации эксплуатировать угодья, запроектированные в ходе землеустройства в их лесные наделы. В декабре 1905 г. съезд крестьянских уполномоченных Тобольского уезда потребовал «немедленно прекратить продажу леса лесным ведомством на сторону и хозяйственные заготовки в ближайших к селениям дачах» [16].

После объявления с 1 сентября 1893 г. лесов Забайкалья заказными, крестьяне стали собирать сельские сходы, составлять приговоры и писать коллективные прошения о разрешении им, как и прежде, пользоваться казенными лесами бес- платно. За сентябрь-ноябрь 1893 г. в областное правление поступило не менее 11 ходатайств от крестьянских селений [17].

Коллективными жалобами и прошениями крестьяне встречали образование казенных лесных заказников, переселенческих и запасных участков и в других районах Сибири. Как показывает их анализ, наиболее часто крестьяне просили о возвращении отобранных в казну крестьянских угодий, о разрешении бесплатного пользования землями и лесами единственного владения казны, о предоставлении им права «беспошлинной» продажи заготовленного в крестьянских дачах леса и продуктов лесных промыслов [18].

Особенно массовые жалобы крестьян вызывали отрезки в казну земель фактического пользования и попытки лесной администрации организовать их арендную эксплуатацию. Стремясь предотвратить открытые выступления крестьян на этой почве, иркутский генерал-губернатор А.Д. Горемыкин 7 января 1898 г. издал циркуляр, по которому все отошедшие в заказники сельскохозяйственные угодья крестьян впредь до поземельного устройства оставались в бесплатном пользовании прежних владельцев.

Положения циркуляра вошли отдельной статьей в утвержденные 25 октября 1901 г. «Правила о пользовании сенокосными полянами в казенных дачах Иркутского генерал-губернаторства». 17 января 1902 г. министр земледелия и государственных имуществ разъяснил, что эта статья распространяется и на пахотные участки [19]. Однако после оглашения циркуляра от 7 января 1898 г. лесная администрация не прекратила повсеместно эксплуатации крестьянских сельскохозяйственных угодий, отошедших в заказники.

В 1900 г. лесничим Зиминского лесничества были предъявлены к торгам сенокосные поляны, находившиеся ранее у крестьян с. Кимильтей. Проиграв торги, крестьяне самовольно выкосили поляны. Любопытно, что в этом их поддержал крестьянский начальник 3-го участка Нижнеудинского уезда Гейер, издавший «оправдательный» циркуляр [20]. Удалось хотя бы временно отстоять «отрезки», не платя за них оброчные платежи, крестьянам с. Бейское Минусинского уезда, д. Назульской Покровской волости Ачинского уезда [21]. Однако крестьянам многих сел, в том числе с. Ермаковского Минусинского уезда, отрезанные угодья так и не вернули [22].

Жалобы и ходатайства, несомненно, являлись одной из основных форм протеста крестьянства против самодержавия и его институтов, в том числе лесного ведомства. По оценке В.И. Ленина, даже в годы Первой русской революции лишь меньшая часть крестьянства использовала активные формы борьбы [23]. Вместе с тем нельзя недооценивать значение жалоб и ходатайств как пассивных и легальных форм протеста против фактического утверждения права государства на принадлежащие ему по юридическому признаку земли и леса Сибири.

Царизм в лице действовавших его государственных институтов вынужден был принимать их во внимание, отчасти идти навстречу пожеланиям крестьянства, тем самым ограничивая степень владельческих прав государства на земли и леса Сибири. По определению М.О. Тяпкина, самовольные порубки есть несанкционированное владельцем пользование лесными материалами в виде похищения из леса растущих деревьев, их частей или валежника [1, с. 135]. Самовольные порубки крестьянами казенного леса уже нельзя отнести к формам пассивного сопротивления. Это активная форма борьбы крестьянства и иных категорий населения с собственником лесных угодий за право распоряжения природными ресурсами.

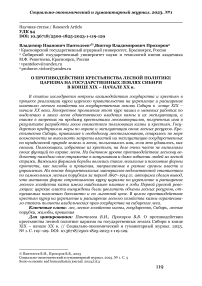

По мере выделения новых лесных заказников и проведения землеустройства объектом порубок все в большей мере становились леса единственного владения казны. Самовольные порубки казенных лесов давали свыше 80–90 % официально зарегистрированных нарушений Лесного устава. Эти данные публиковались в годовых отчетах лесного ведомства. В свое время статистические данные о самовольных лесных порубках в Сибири из этих источников были сведены в статистические таблицы [3, с. 262–263], однако до сих пор не анализировались в открытой печати. Динамика самовольных лесных порубок в целом по Сибири за 1897–1914 гг. показана на рисунке.

Динамика самовольных порубок казенного леса в Сибири*

■ Убыток, руб.Число ■

Динамика самовольных порубок казенного леса в Сибири (Составлено и подсчитано по [3, с. 262–263]. Нет сведений о количестве порубок в 1904 г. и о сумме убытков по казенной таксе, на которую вырублен лес в 1904–1906 гг.)

Согласно данным за 1897–1914 гг. (за исключением 1904 г., по которому нет сопоставимых сведений, а за 1905–1906 гг. нет сведений об убытках казны от порубок), по Сибири были заведены дела о 439 190 самовольных порубках на сумму по казенной таксе 1649 тыс. руб. В процентном отношении по территории Сибири порубки распределялись следующим образом: в Акмолинской области – 43,7 % по количеству и 26,2 % по сумме, в Тобольской губернии соответственно 26,4 и 26,0 %, Томской губернии – 16,4 и 20,7 %, Енисейской губернии – 10,7 и 13,9 %, Иркутской губернии и Забайкальской области – 2,8 и 13,2 %. Таким образом, в менее богатых лесом и сравнительно густонаселенных районах Западной Сибири порубки носили более массовый характер. Однако убытки, приносимые казне в среднем одной зарегистрированной порубкой, в Восточной Сибири были выше.

При сопоставлении числа порубок с площадью охраняемых одним агентом вольнонаемной лесной стражи лесных участков выясняется, что число зарегистрированных порубок было тем больше, чем меньше была площадь участков. Это означает, что многие порубки, особенно в Восточной Сибири, оставались необнаруженными. Фиксировались в основном наиболее крупные из них.

Почти повсеместно эта форма присвоения государственной по юридической составляющей собственности нарастала в годы Первой русской революции, причем пик порубок приходился на 1907 г. И это не случайно. В годы революции надзор за казенными лесами был ослаблен. В 1905 г. управляющий государственными имуществами Тобольской губернии Фролов-Багреев вынужден был «разрешить многим лесничим снять совсем надзор с дач 2-го разряда, дабы не вызывать излишних осложнений» [24]. Если в 1903 г. в губернии с местного населения удалось взыскать за нарушения Лесного устава 22 767 руб., то в 1905 г. этот показатель понизился до 10 031 руб., а в 1906 г. составил 14 919 руб. [25].

Знаменательно, что именно в 1906 г. безденежные и льготные отпуски казенного леса не только в Енисейской губернии, но и в Сибири в целом, достигли наивысшего уровня за 1901–1914 гг. [26, с. 3198]. Противодействие крестьянства курсу на укрепление и расширение земельно-лесного хозяйства казны существенно затрудняло экономическую реализацию земельной собственности казны как в Сибири, так и в Европейской России. Данные об убытках казны в 1907 г. от порубок в сумме 194 308 руб. превышают соответствующие годовые показатели за 1897–1914 гг.

В пореволюционный период самовольные порубки продолжали расти по числу зафиксированных порубок и в 1,5– 2 раза превышали уровень 1902–1903 гг., уступая по размеру нанесенных казне убытков лишь уровню 1907 г. Это свидетельствует, что нараставшие по количеству порубки становились, очевидно, более мелкими.

К сожалению, приведенные официально зарегистрированные данные о самовольных лесных порубках не позволяют выделить из них коллективные самовольные порубки, относящиеся по своему содержанию к активным и открытым крестьянским выступлениям. Тем не менее они дают возможность судить об обострении лесного вопроса как составной части аграрного вопроса в начале XX в., а также о недостаточной эффективности казенного лесного надзора, особенно в Восточной Сибири.

Как индивидуальные, так и групповые порубки, существенно затрудняли экономическую реализацию казной своего права собственности на леса Сибири. Как отмечалось в отчете Томского управления государственных имуществ за 1909 г., одной из важнейших причин слабой продажи леса с корня являлось то, что «... старожилы, ради удовлетворения... нужды в лесе, совершают многочисленные порубки леса в казенных дачах, охрана которых при наличных силах стражи не может быть поставлена на должную высоту» [27].

Особенно значительное влияние на функционирование казенного лесного хозяйства оказывали самовольные порубки в степной Акмолинской области, где расходы на охрану казенных лесов не покрывались валовым лесным доходом, и лесное хозяйство казны было убыточным.

Заключение . Стремление царского правительства укрепить и расширить лесное хозяйство казны в Сибири в конце XIX – XX вв. не могло не встретить сопротивления со стороны местного населения, привыкшего свободно и беспошлинно распоряжаться государственными по юридическому признаку лесами. По существу, главной формой борьбы с государственным землевладением были попытки, и небезуспешные, пользоваться казенными лесами, как и прежде, бесплатно. Однако по мере укрепления административно-надзорного аппарата по управлению и охране лесов возможности для беспошлинного пользования ими уменьшались. Соответственно, в ход вступали такие легальные и пассивные формы борьбы, как жалобы и прошения в разные инстанции на деятельность органов власти и управления. Следует сказать, что власти старались учитывать чаяния населения, и в ряде случаев просьбы крестьян удовлетворялись. Вместе с тем анализ динамики официально зарегистрированных самовольных порубок леса на государственных землях Сибири свидетельствует, что эта активная форма борьбы сельского населения за право свободного распоряжения государственными по юридическому признаку лесными ресурсами имела тенденцию к росту. В некоторой степени это было обусловлено тем, что из-за укрепления системы лесной охраны власти получили больше возможностей для фиксации нарушений Лесного устава.

В годы Первой русской революции эффективность самовольных лесных порубок, как формы присвоения государственных лесных ресурсов и инструмента влияния на лесную политику, была относительно высокой. Не без влияния этого фактора власти в данный период были вынуждены расширить отпуск леса отдельным категориям населения бесплатно и на льготных условиях.

В целом как пассивное в виде ходатайств и жалоб, так и активное, в частности, путем самовольных порубок леса, сопротивление населения курсу правительства на укрепление и расширение земельно-лесного хозяйства казны ограничивало степень владельческих прав государства на лесные ресурсы и выступало серьезным фактором влияния на лесную политику на государственных землях Сибири.

ин-т, 1987. 264 с.

области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 18. Д. 876.

менской области. Государственный архив в г. Тобольске (ГУТО ГАТ). Ф. 335. Оп. 1. Д. 13. Л. 8 об.

Вып. 9(90). Т. 12. С. 3194–3204.

Odna iz sibirskikh neuryadits // Sibir-skii listok. 1899. 5, 8, 12, 19, 26,

Op. 9. D. 163. L. 2 ob.; GAKK. F. 401. Op. 1. D. 79. L. 17.

L. 390–392.

Список литературы О противодействии крестьянства лесной политике царизма на государственных землях Сибири в конце XIX - начале XX в

- Тяпкин М.О. Охрана лесов Томской губернии во второй трети XIX -начале XX в. Барнаул: Азбука, 2006.

- Тяпкин М.О. Государственная лесо-охранная политика в Западной Сибири в XVIII - начале ХХ в. Барнаул, 2019. 496 с.

- Пантелеев В.И. Земельно-лесное хозяйство казны в Сибири в период капитализма: дис. ... канд. ист. наук. Красноярск: Краснояр. гос. пед. ин-т, 1987. 264 с.

- Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 18. Д. 876.

- Прохоров В.В., Зеленская Т.В. Формирование отраслевого кластера на основе механизмов государственно-частного партнерства. Красноярск: Изд-во СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020. 192 с.

- Ежегодник лесного департамента. 1914. Пг., 1916. Т. 2. С. 6-8.

- Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1901 год. СПб., 1902. С. 30-34; Ежегодник лесного департамента... С. 20-21.

- Государственное учреждение Тюменской области. Государственный архив в г. Тобольске (ГУТО ГАТ). Ф. 335. Оп. 1. Д. 13. Л. 8 об.

- Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., Са-гайдачный А.Н. Крестьянское движение в Сибири. 1907-1914 гг. Хроника и историография. Новосибирск: Наука, 1986. С. 117, 121, 123; Состояние и нужды казенного лесного хозяйства в Сибири. СПб., 1899. С. 109; ГУТО ГАТ. Ф. 52. Оп. 42. Д. 444. Л. 119.

- Ишим // Восточное обозрение. 1886. 25 дек.; Сибирская хроника // Восточное обозрение. 1898. 31 мая; Одна из сибирских неурядиц // Сибирский листок. 1899. 5, 8, 12, 19, 26, 29 авг., 5, 23 сент., 14 окт.; Пермяк. Лесные богатства Сибири и урожаи // Сибирская жизнь. 1902.14 мая; Ал. По-вич. Лесной вопрос для Ба-рабинской степи // Сибирская жизнь. 1905. 16 июня; Тобольская трагедия // Лесопромышленный вестник. 1909. № 34. С. 363-364; Тостожаков Н. Лесоустроительная эпопея // Сибирь. 1912. 5 авг.; ГУТО ГАТ. Ф. 335. Оп. 1. Д. 13. Л. 2629; Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 25. Оп. 9. Д. 163. Л. 2 об.; ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 79. Л. 17.

- ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 876. Л. 4.

- ГАКК. Ф. 401. Оп. 1. Д. 274. Л. 123 об.

- Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири. СПб., 1888. Вып. 3. С. 385; См. также: Лесная реформа в Сибири // Енисей. 1900. 2 апр.; Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1986. С. 156; ГУТО ГАТ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 243. Л. 42 об.; ГАКК. Ф. 595. Оп. 53. Д. 36. Л. 252.

- Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. 56. Томская губерния. СПб.: Народная польза, 1903. С. 38; Сибирская жизнь. 1905. 8 июля; 1907. 18 июля; РГИА. Ф. 387. Оп. 8. Д. 42724. Л. 49; Оп. 12. Д. 53792. Л. 73 об.- 74.

- ГАИО. Ф. 25. Оп. 9. Д. 249. Л. 1; Д. 282. Л. 2 об.; Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 20. Оп. 1. Д. 2471. Л. 189.

- Сибирская жизнь. 1906. 12 янв.

- ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 16996. Л. 143, 153, 155, 157, 160, 165, 188, 205, 208, 222, 226.

- ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 43. Д. 778. Л. 119-120, 129, 132, 137, 146; Ф. 185. Оп. 1. Д. 41. Л. 31; ГАИО. Ф. 25. Оп. 9. Д. 110. Л. 1; Оп. 10. Д. 2567. Л. 6, 16; ГАКК. Ф. 417. Оп. 1. Д. 66. Л. 1; Д. 66. Л. 1; Д. 81. Л. 3; Д. 100. Л. 1; Ф. 595. Оп. 31. Д. 2022. Л. 2, 21, 28; Оп. 53. Д. 536. Л. 161 об.; ГАЗК. Ф. 20. Оп. 1. Д. 956. Л. 377, 384; Д. 5969. Л. 256.

- ГАИО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 142. Л. 1; Ф. 25. Оп. 9. Д. 48. Л. 46.

- ГАИО. Ф. 25. Оп. 9. Д. 48. Л. 12 об.

- ГАИО. Д. 95. Л. 1, 4; Д. 110. Л. 1.

- ГАКК. Ф. 595. Оп. 53. Д. 365. Л. 390392.

- Ленин В.И. Лев Толстой, как зеркало русской революции // Полное с обрание сочинений. 1965. Т. 17. С. 211.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 387. Оп. 13. Д. 55843. Л. 18.

- РГИА. Ф. 387. Оп. 13. Д. 55843. Л. 16 об.

- Пантелеев В.И., Воронов И.И. Продажа леса с корня как форма экономической реализации права собственности государства на землю в Сибири в конце XIX - начале XX в. // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2022. Вып. 9(90). Т. 12. С. 3194-3204.

- РГИА. Ф. 387. Оп. 14. Д. 60508. Л. 372 об.