О рациональной высоте уступов на карьерах строительных горных пород

Автор: Ступаков Александр Николаевич, Чирков Александр Степанович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена зависимость технико-экономических показателей от различных применяемых высот уступов.

Открытые горные работы, карьер, экскаватор, высота уступа

Короткий адрес: https://sciup.org/140215210

IDR: 140215210

Текст научной статьи О рациональной высоте уступов на карьерах строительных горных пород

Высота уступа является одним из важнейших элементов открытых горных работ, оказывающих существенное влияние на их безопасность.

Высота уступа непосредственно влияет на ряд общекарьерных показателей: качество добываемого полезного ископаемого; скорость подвигания фронта; темп углубления горных работ, производительность карьера; срок его строительства; объем горно-капитальных работ; общую протяженность фронта работ, внутрикарьерных транспортных коммуникаций; угол откоса рабочих и нерабочих бортов. [1, с. 298]

В большинстве случаев высоту уступа принимают исходя из его устойчивости в соответствии с правилами безопасности, а также исходя из применяемого оборудования и редко обращают внимание на другие факторы, а рациональная высота уступов не может быть установлена по какому-либо одному фактору.

Проектирование высоты уступов следует осуществлять, исходя из геологического строения месторождения, физико-механических свойств пород, характеристик залегания полезного ископаемого, требуемой интенсивности работ, календарного плана, максимально возможного сохранения качества извлекаемых, намечаемых к применению техники и технологии отработки уступов. [1, с. 298]

При отработке мягких пород высоту уступа принимают немногим менее высоты черпания экскаватора, при отработке твердых скальных пород, подготавливаемых к выемке буровзрывным способом высота уступа вычисляется более сложными способами. Например, существуют формулы П. В. Молчанова [2, с. 30]:

-

- при однорядном взрывании

nэSэ ϕ h = -----------5--------------- , м ;

кр П+ 0.5 ф ( ctg e - ctg a )

-

- при двухрядном взрывании

nэSэϕ h =---------------------й---------------, м, kpП (1 + П") + 0.5^2(ctga -ctge)

где п э - число заходок экскаватора по развалу породы;

Sэ - ширина заходки экскаватора по развалу, м;

kp - коэффициент разрыхления пород;

η’ – отношение величины линии наименьшего сопротивления первого ряда скважин к высоте уступа, обычно равное 0.55 – 0.60;

η’’ – отношение расстояния между рядами скважин к линии наименьшего сопротивления, обычно равное 0.75 – 0.85;

φ – коэффициент понижения высоты развала, равный h 1 /h (h 1 – высота развала, м); практически φ=0.8 – 0.9.

Кроме того определением рациональной высоты уступа при подготовке горных пород буровзрывным способом занимался академик Н. В. Мельников. По его расчетам высота уступа в зависимости от рабочих размеров экскаватора и характера взрывных работ приближенно определяется по формуле [2, с. 32]:

sin a sin в

H = 0.7 a ------------------, м ,

\ кП (1 + n ")sin( a - в )

где a=0.8(R4+Rp) - ширина развала породы после взрыва, м;

R4 - радиус черпания экскаватора, м;

Rp - радиус разгрузки экскаватора, м;

α – угол откоса уступа, град;

β – угол откоса развала взорванной породы, град;

к - коэффициент разрыхления породы;

η’ – отношение линии наименьшего сопротивления первого ряда скважин к высоте уступа, обычно равное 0.55 – 0.70;

η’’ – отношение расстояния между рядами скважин к линии наименьшего сопротивления, обычно равное 0.75 – 0.85.

Существуют и другие формулы, например:

Н„ ..sin a и

Н = ---[Араз + — (kp - 1) - 0.5Hраз(ctgP - ^tga)], м, h„kn sin a сл р где Нраз – высота развала (штабеля) взорванной горной породы, м;

А раз – ширина развала (штабеля) взорванной горной породы, м;

h сл – мощность выемочного слоя, м;

k р – коэффициент разрыхления породы;

α – угол откоса уступа, град;

β – уголо откоса развала породы, град.

Как видно из этих формул определение высоты уступа главным образом опирается на технические характеристики экскаватора с условием обеспечения безопасности ведения работ. Но каковы преимущества в использовании максимально возможной высоты уступа? Вопросом определения рациональной высоты уступа при открытой разработке месторождений известняка занимался Н.Ф. Ладыгин.

В своем труде он сделал вывод [3, с. 101], что увеличение высоты уступа является значительным резервом повышения производительности экскаваторов, снижения трудоемкости производства буро-взрывных работ и объема горно-капитальных работ. Одним из эффективных направлений в повышении высоты уступа является переход на наклонное бурение взрывных скважин, при котором достигается наиболее стабильный гранулометрический состав горной массы при различной высоте уступа. Также в условиях эксплуатации месторождений карбонатных пород мощностью 15-20 м, расположенных в центральных районах страны целесообразен переход на разработку месторождений одним уступом при условии соблюдения качества горной массы.

Но кроме достоинств увеличения высоты уступа существуют также и недостатки [1, с. 304]:

-

- увеличение объема траншейных работ, а следовательно и времени подготовки новых горизонтов;

-

- снижение скорости подвигания забоев и фронтов работ уступа (снижение темпа углубления карьера);

-

- увеличение потерь и разубоживания;

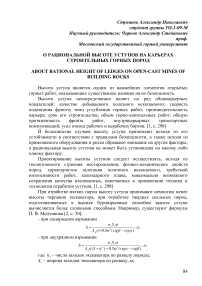

Рис. 1. а) зависимость объема работ на горизонте от высоты уступа, б) зависимость производительности экскаватора от высоты уступа.

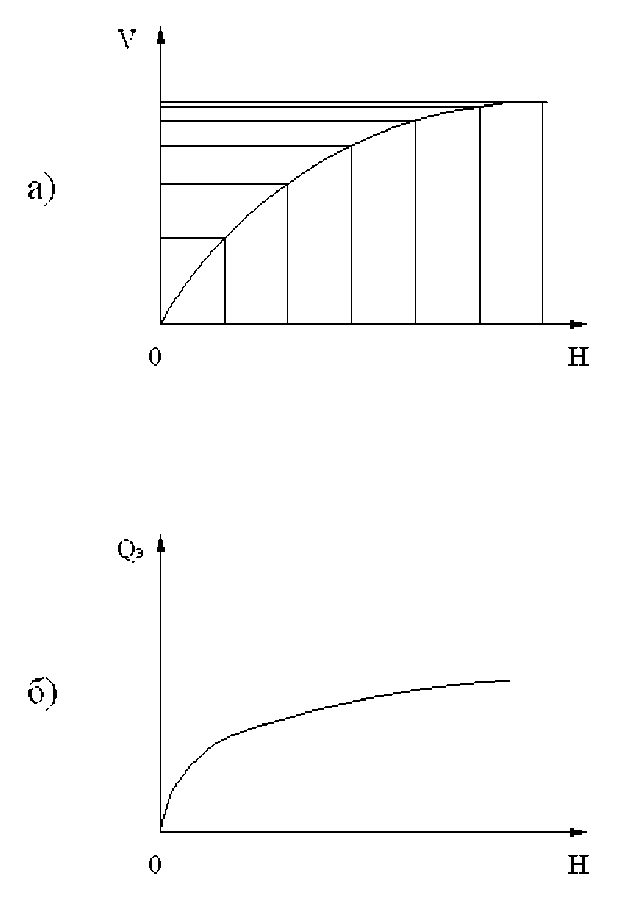

Рис. 2. Варианты отработки уступов.

Приблизительные зависимости различных показателей от высоты уступа продемонстрированы на рис. 1.

Проанализировав данные аспекты становится понятно, что определение рациональной высоты уступа не является простой и однозначной задачей. Например для сокращения периода строительства и сроков освоения проектной производительности карьера целесообразно высоту верхних уступов принимать небольшой, что обеспечит быстрое развитие работ в первый период эксплуатации, а затем, когда карьер перейдет на нормальный режим работы, высота уступов может быть увеличена. В данном случае скорее всего лучше использовать на верхних уступах сразу более мощное и производительное оборудование с учетом на будущее увеличение высоты уступов.

Кроме того применение небольшой высоты уступов на карьерах позволит создать несколько рабочих горизонтов, при этом если один экскаватор уйдет в плановый или неплановый ремонт, то другой сможет продолжать работу и работа не будет приостановлена в отличие от случая, когда работал бы один более производительный экскаватор. Темпы разработки в этом случае должны быть также выше. Возрастут и затраты, но за счет темпов разработки срок окупаемости может снизиться.

Еще одним вариантом можно рассмотреть следующую ситуацию (рис. 2):

Имеется песчано-гравийное месторождение с мощностью полезного ископаемого 16 м, казалось бы оптимальным вариантом разработки является отработка двумя уступами по 8 метров с использованием экскаватора, обеспечивающего необходимую высоту черпания, но возможны и варианты отработки уступами, например 6 и 10 метров или 10 и 6, какой из них наиболее экономически оправданный и каковы будут изменения техникоэкономических показателей при изменении схемы отработки?

Как видно, данный вопрос стоит исследовать более детально и рассматривать зависимости технико-экономических показателей от различных применяемых высот. На мой взгляд нельзя однозначно утверждать, что применение наибольшей высоты уступа приводит только к положительным результатам. Ведь вариантов отработки месторождения может быть много и необходимо знать упомянутые выше зависимости для более четкого представления результатов.

Список литературы О рациональной высоте уступов на карьерах строительных горных пород

- Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В., Коваленко В.С. Учебник. Проектирование карьеров -3-е изд., перераб. -М.: Высш. шк., 2009.

- Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. -М.: Недра, 1964.

- Нерудные строительные материалы. Сборник трудов. Выпуск 11. -М.: Стройиздат, 1965.

- Чирков А.С. Добыча и переработка строительных горных пород: Учебник для вузов. -М: МГГУ, 2001.