О распределении тектонических напряжений в Ловозерской блочной интрузии

Автор: Савченко Степан Николаевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Методом граничных элементов в двухмерной постановке задачи исследованы закономерности распределения горизонтальных тектонических напряжений в Ловозерском горном массиве. Рассмотрены варианты влияния геологического строения и глубинных блоков, разделяющих массив радиальными разломными зонами. Распределение напряжений представлено в плане в соответствии с имеющимися данными о геологическом и блочном строении. Исследованы возможности разрушения массива горных пород в окрестности выработок эксплуатируемых месторождений "Умбозеро" и "Карнасурт".

Горный массив пород, напряженное состояние, геологические и тектонические блоки, разрушение горных пород

Короткий адрес: https://sciup.org/14294690

IDR: 14294690 | УДК: 622.831.32

Текст научной статьи О распределении тектонических напряжений в Ловозерской блочной интрузии

Ловозерский щелочной массив располагается в центре Кольского полуострова и разделен от Хибин озером Умбозеро. В пределах Ловозерского массива отрабатывается Ловозерское редкометалльное месторождение, горные работы на котором велись двумя рудниками: "Карнасурт" с 1951 г. и "Умбозеро" с 1984 г. При этом на руднике "Умбозеро" в 1999 г. произошло сильное техногенное землетрясение, в результате которого рудник прекратил свое существование ( Козырев и др ., 2002a; b; Савченко и др ., 2004; Ловчиков, Савченко , 2013). Рудник "Карнасурт", расположенный от рудника "Умбозеро" на расстоянии около 10 км, продолжает эксплуатироваться. В связи с этим практический интерес представляет вопрос о характере распределения напряжений в этом массиве.

2. Постановка задачи

В работе ( Kozyrev, Savchenko , 2000) установлено, что в горных массивах Кольского полуострова действуют горизонтальные сжимающие тектонические напряжения, вызванные раздвигом тектонических плит в районе Атлантической рифтовой зоны и давлением Африканской плиты на Европейскую. Величина тектонических напряжений Т = –50 МПа, изменяется в зависимости от блочного строения Европейской плиты от 0,6 Т до 1,2 Т . При этом ( Козырев и др ., 2002a; b) в окрестности Ловозерского массива в направлении С-Ю действуют локальные тектонические напряжения σ у = 0,7 Т = –35 МПа, а в направлении В-З напряжения – σ х = 0,9 Т = –45 МПа.

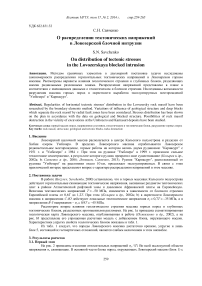

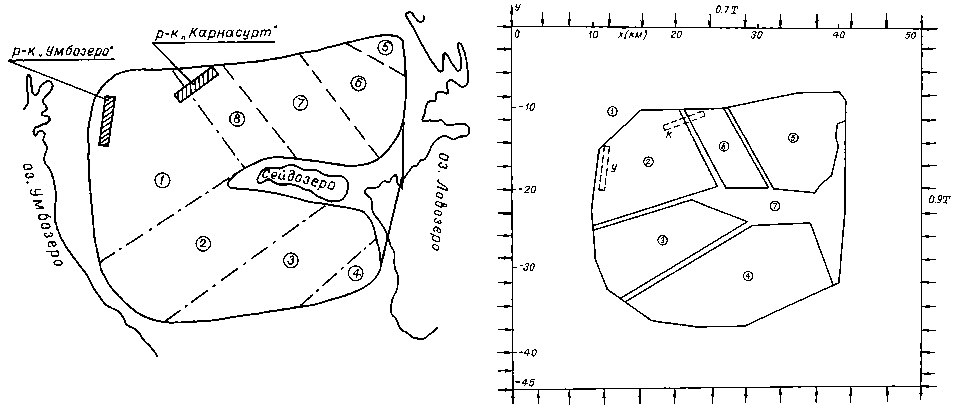

Рассмотрим вопрос влияния геологического строения массива горных пород и глубинных тектонических блоков, разделенных протяженными разломами. На рис. 1а приведена схематизированная геологическая карта Ловозерского массива, опубликованная в работе ( Пожиленко и др ., 2002), а на рис. 1б представлена его упрощенная расчетная модель с добавлением блока, окружающего массив. Характеристики упругих свойств геологических блоков показаны в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что породы Ловозерского массива достаточно крепкие, упругие и лишь блок 5, состоящий из четвертичных отложений, является слабым включением в этом ансамбле.

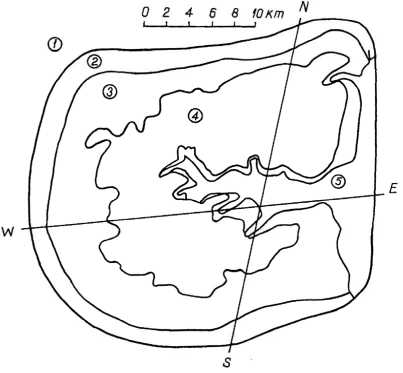

3. Результаты расчетов3.1. Первый этап

На рис. 2 приведены изолинии относительных напряжений σх ⁄ |Т|. Во всей исследуемой области напряжения σх сжимающие. В основной части блока пород, окружающих Ловозерский массив (блок 1) с северной, западной и южной сторон, напряжения σх изменяются в пределах от 0,85|Т| до 0,95|Т|. В районе восточного направления, где блок 1 контактирует с блоком 5, концентрация напряжений σх находится в пределах от 0,6|Т| до 1,4|Т|, а вблизи угловых зон контакта блоков – до 1,7|Т|. При этом вблизи протяженного контакта этих блоков напряжения σх<|Т|, а вблизи угловых зон σх>|Т| по абсолютной величине. Такие же значения напряжений σх (0,8|Т| ≤ σх ≤ 0,95|Т|) наблюдаются в блоках 2 и 3. В блоке 4, имеющем значительные участки угловых контактов с блоками 3 и 5, напряжения σх изменяются в пределах от 0,4|Т| до 1,4|Т|. Наибольшее изменение величины σх наблюдается в районах сильных контактных соединений блоков 4 и 5. В основной части блока 5 напряжения σх находятся в интервале от 0,25|Т| до 0,6|Т| с увеличением их значений до (0,8-0,9)|Т| в угловых зонах контакта блоков 5 и 4 с восточной стороны. В зонах отработки месторождений рудником "Умбозеро" σх = 0,9Т = –45 МПа, а в окрестности рудника "Карнасурт" σх = (0,8-0,9)Т = –(40-45) МПа.

а)

б)

Рис. 1. Схематизированная геологическая карта Ловозерского массива ( Пожиленко и др ., 2002) (а) и расчетная модель с учетом геологических блоков (б): 1-5 – геологические блоки

Рис. 2. Распределение относительных горизонтальных напряжений σх ⁄ |Т| в Ловозерском массиве с учетом геологического стр оения: 1-5 – модели геологических блоков; У, К – расположение рудников "Умбозеро" и "Карнасурт"

Таблица 1. Упругие свойства геологических блоков Ловозерского массива пород

|

№ блока |

Основные породы |

Модуль Юнга (МПа) |

Коэффициент Пуассона ν |

|

1 |

Гнейсы |

5,2·104 |

0,25 |

|

2 |

Биотитовые гнейсы, гнейсо-граниты, гнейсо-диориты |

6,5·104 |

0,2 |

|

3 |

Луявриты, фойяиты и уртиты |

6,1·104 |

0,24 |

|

4 |

Эвдиалитовые луявриты |

5,1·104 |

0,27 |

|

5 |

Четвертичные отложения, породы Ловозерской свиты |

5,0·103 |

0,3 |

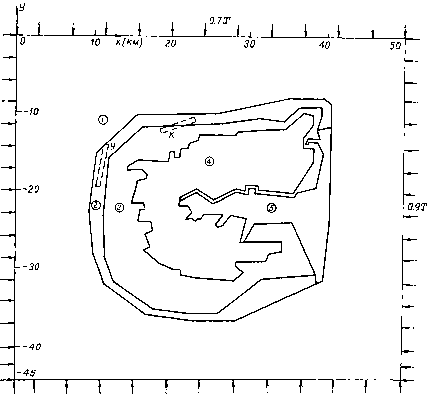

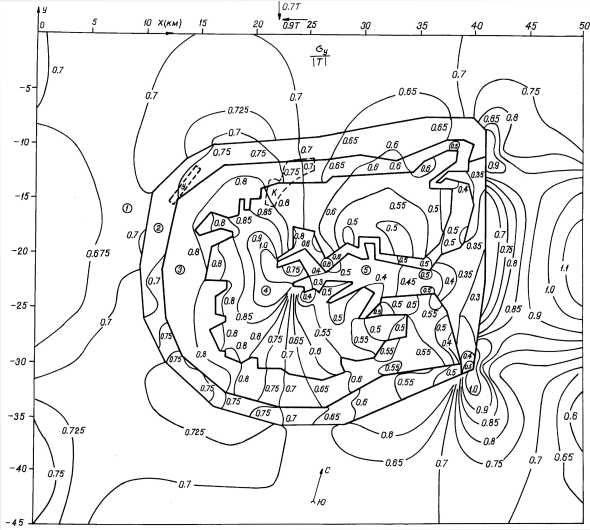

Распределение напряжений σ у /| Т | показано на рис. 3. Оно также характеризуется значительной неравномерностью. С северной, западной и южной стор он в блоке 1 преобладают напряжения σ у , изменяющиеся в интервале 0,6| Т | ≤ σ у ≤ 0,75| Т |. С восточной стороны σ у находится в пределах (0,6-1,0) Т . При этом наибольшая неравномерность изменения напряжений σ у приурочена к угловым зонам контакта блоков 1 и 5. В основной части блоков 2 и 3 напряжения σ у имеют величины от 0,5 Т до 0,75 Т . Наибольшей неравномерностью распределения напряжений σ у отличается блок 4, граница которого имеет много угловых зон. Здесь напряжения σ у изменяются от 0,5 Т = –25 МПа до 1,0 Т = –50 МПа. В блоке 5 напряжения (0,3-0,5) Т = –(15-25) МПа. В окрестности рудника "Умбозеро" σ у = 0,75 Т = –37,5 МПа, а рудника "Карнасурт" – 0,65| Т | ≤ σ у ≤ 0,8| Т |.

Рис. 3. Распределение относительных горизонтальных напряжений σ у /| Т | в Ловозерском массиве с учетом геологического стр оения

Сделаем оценку возможности разрушения горных пород при отработке месторождений на этих рудниках. Протяженные наклонные горные выработки 30-50 м с нормальной мощностью 1-2 м, какие используются на рудниках Ловозерского ГОКа, можно трактовать как некоторые трещины. Согласно исследованиям ( Савченко, Козырев , 2010) наличие трещин в массиве в условиях сдвига в значительной степени снижает его прочностные свойства. При отработке параллельных пластов ф ормируются зоны растягивающих напряжений, по которым, нормально к исходным выработкам, развиваются трещины. В процессе дальнейшей эволюции напряженно-деформированного состояния они образуют поверхности скольжения, выходящие на дневную поверхность. Для этого на границе области может быть приложена всего лишь третья или четвертая часть усилий, составляющих предел прочности на разрушение при одноосном сжатии Т = (0,25-0,3) σ с . В прочных породах с пределом σ с = 160 МПа эти усилия составляют величину Т = –(40-50) МПа. Массив с наклонной дневной поверхностью при действии гравитационных и тектонических напряжений находится в условиях сдвига. На глубинах 300 м от дневной поверхности максимальные касательные напряжения в окрестности выработок определяются выражением:

= Y ~ ( ^ max + Y H )

T max 2 , где σmax – наибольшее из горизонтальных тектонических напряжений; λ = ν/(1 – ν) – боковой отпор; γ – удельный вес горных пород.

В рассматриваемых вариантах модели наибольшие сжимающие напряжения в районе рудника "Умбозеро" σ max = –45 МПа, а рудника "Карнасурт" σ max = –(40-45) МПа. Следовательно, разрушение горных пород в окрестности обоих рудников вполне возможно.

Таким образом, с учетом геологического строения Ловозерского массива однозначно получаем разрушение пород в окрестности выработок рудника "Умбозеро", вблизи выработок рудника "Карнасурт", располагаемых в блоке 3, потеря устойчивости пород наблюдается, а для выработок, располагаемых в блоке 4, разрушений нет. В действительности сильных горных ударов на руднике "Карнасурт" не наблюдается. Иначе говоря, разрушения связаны не только за счет неравномерного распределения напряжений, возникающего в окрестности геологических блоков, но и за счёт разницы упругих свойств блоков и разломных зон.

3.2. Второй этап

Для более детального уточнения характера распределения напряжений в массиве используем информацию, касающуюся блочного тектонического строения. Известно ( Козырев и др ., 1996), что Ловозерский массив разделен на 8 крупных геолого-структурных блоков разломами радиальной ориентации, рис. 4. Блоки 3 и 4, а также 5-7 для дальнейших исследований можно объединить в два отдельных блока, что не сможет существенно отразиться на характере распределения напряжений в остальных блоках, так как они (объединенные блоки) находятся на достаточно большом расстоянии от рудников "Умбозеро" и "Карнасурт". С целью уменьшения исходной информации для численного моделирования объединим упругие свойства геологических блоков, учитывая их пропорциональное отношение в каждом радиальном блоке. Упругие свойства вновь образованных блоков приведены в табл. 2.

а) б)

Рис. 4. План структурно-блочного стр оения Ловозерского массива (а) ( Козырев и др ., 1996) и расчетная модель с учетом тектонических блоков (б): 1-7 – модели тектонических блоков

Таблица 2. Упругие свойства пород тектонических блоков радиальной ориентации

|

№ блока |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Модуль Юнга (МПа) |

5,2·104 |

5,9·104 |

5,6·104 |

6,0·104 |

5,8·104 |

5,5·104 |

5,0·103 |

|

Коэффициент Пуассона V |

0,25 |

0,236 |

0,252 |

0,237 |

0,241 |

0,252 |

0,3 |

На рис. 4б показана схема этого массива для численного моделирования. Здесь блок 1, окружающий Ловозерский массив, остался таким же, как и в предыдущих расчетах. Граничные условия на внешней границе блока 1 такие же, как и раньше. Блок 7 и разломные зоны, разделяющие блоки, имеют свойства блока четвертичных отложений. Граничные условия на контактах блоков и разломных зон, как и прежде, заключаются в непрерывности нормальных напряжений и перемещений:

+ — , + — + — + —

°n = °n ; un = un ; °!* ^t ; ut * ut , где индексы " + " и "—" относятся к элементам пород по разные стороны контакта; "n" и "t" — индексы нормальных и касательных напряжений и перемещений.

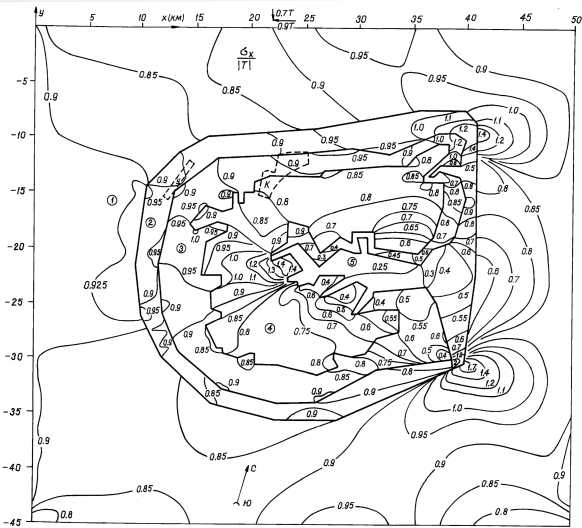

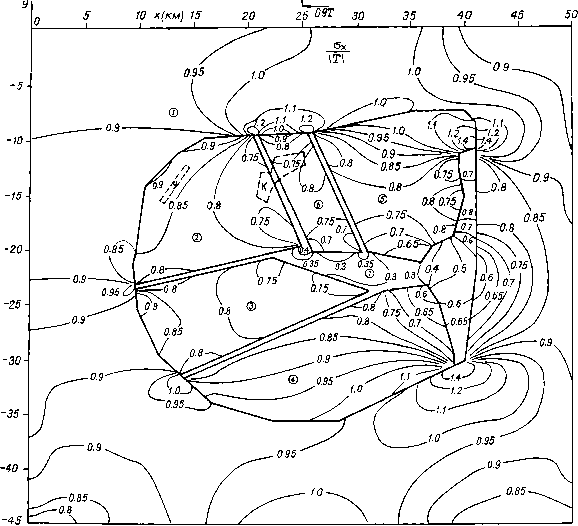

На рис. 5 приведено распределение относительных напряжений σ х /| Т |. Распределение этих напряжений в блоке 1 данной модели от ранее рассмотренного отличается лишь некоторой их концентрацией вблизи концевых зон разломов. Так, в районе концевых областей разломов северной ориентации максимальные значения напряжений σ х увеличились на 40 %, а у разломов западной ориентации – на 20 %. Напряжения σ х в блоке 2, где располагаются рудник "Умбозеро" и частично "Карнасурт", изменяются в пределах от 0,75 Т до 0,9 Т . При этом в окрестности рудника "Умбозеро" σ х = 0,9 Т = –45 МПа, а вблизи рудника "Карнасурт" σ х = 0,75 Т = –37,5 МПа. В блоке 6 напряжения σ х находятся в интервале от 0,7 Т до 0,9 Т . В блоке 3 распределение напряжений σ х достаточно равномерное, в основном σ х = (0,75-0,85) Т . Наиболее неравномерное распределение этих напряжений наблюдается в блоках 4 и 5, имеющих наибольшую часть элементов, контактирующих с блоком 7. В этих блоках σ х изменяется от 0,6 Т до (1,0-1,4) Т . В блоке 7 и разломных зонах σ х находится в интервале (0,3-0,6) Т .

\и./т

Рис. 5. Распределение относительных горизонтальных напряжений σх/|Т| в Ловозерском массиве с учетом тектонических блоков: 1-7 – модели тектонических блоков, У, К – расположение рудников "Умбозеро" и "Карнасурт"

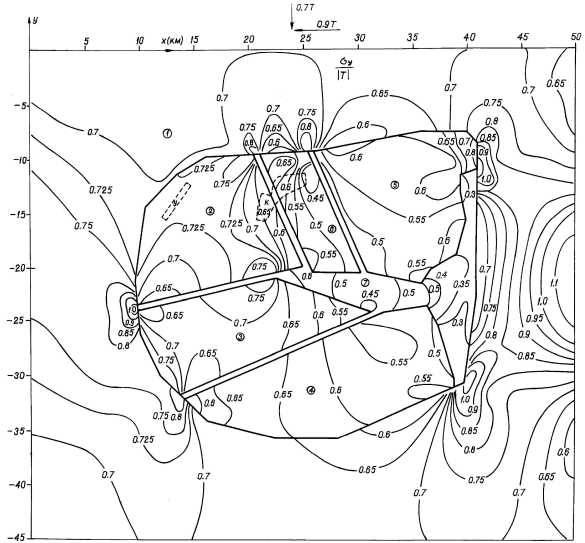

Распределение напряжений σ у в блоке 1 для модели с радиальными разломами (рис. 6) характеризуется концентрацией их в окрестности концов разломов, контактирующих с другими блоками. Значения напряжений в окрестности разломов северной ориентации составляют от 0,6 Т до 0,8 Т , а вблизи разломов западной ориентации от 0,8 Т до 1,0 Т . В блоке 2 σ у находится в интервале 0,65 Т -0,75 Т . При этом в районе расположения рудника "Умбозеро" σ х = 0,9Т = –45 МПа; σ у = 0,725Т = –36,25 МПа, а в окрестности рудника "Карнасурт" σ у = 0,65Т = –36,5 МПа; σ у = 0,725Т = –36,25 МПа. В блоке 6 напряжения σ у изменяются в пределах от 0,45 Т до 0,65 Т , увеличиваясь с востока на запад. В окрестности рудника "Карнасурт" 0,5 Т ≤ σ у ≤ 0,6 Т . В остальных блоках σ у изменяется от 0,5 Т до 0,75 Т .

Рассмотрим возможность разрушения пород при отработке месторождений. Из приведенного выше анализа распределения напряжений следует, что в данном модельном представлении массива в районе рудника "Умбозеро" по-прежнему σ max = –45 МПа, а в окрестности рудника "Карнасурт" σ max = –37,5 МПа, что меньше 0,25 σ c . В связи с этим вероятность разрушения пород на руднике "Карнасурт" значительно меньше, чем на "Умбозеро".

Рис. 6. Распределение относительных горизонтальных напряжений σ у /| Т | в Ловозерском массиве с учетом тектонических блоков

4. Заключение

Таким образом, в условиях влияния радиальных тектонических разломов на напряженное состояние Ловозерского массива разрушения пород в окрестности рудника "Умбозеро" подтверждается однозначно, а в окрестности рудника "Карнасурт" таких разрушений нет, чем и объясняется более чем 60-летний срок эксплуатации этого рудника, в то время как рудник "Умбозеро" разрушен тектоническим землетрясением.

Существенный вклад в неравномерность распределения напряжений в Ловозерском горном массиве при действии горизонтальных сжимающих силовых полей оказывает его тектоническое блочное строение.

Разрушение горных пород рудника "Умбозеро" во время тектонического землетрясения 1999 г. связано не только с ведением мощных техногенных горных работ, но и с особым расположением его в системе блочного стр оения Ловозерского массива.