О распространении солонцовых полян на территории лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности

Автор: Завидовская Т.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования особенностей распространения солонцовых полян на территории лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности. На территории Теллермановского лесного массива обследовано около 20 полян: крупные солонцовые поляны: Белая, Шурыгина (Безыменная), Грибановская, Вонючкина, 15 полян разной, преимущественно небольшой площади. Некоторые поляны образуют группы вдоль склона балки: Апроськина и Юрьева между отметками 130-140 м и Уткина и Хрюнина на высоте 140-150 м. По результатам исследований составлена карта-схема расположения солонцовых полян. Рассматривается вопрос о генезисе солонцовых полян. В качестве коренного типа растительности для данного экотопа указываются солонцовые дубравные редины. Установлено, что все изученные поляны имеют определенную локализацию в рельефе: приурочены к террасированным поверхностям, предсклоновой полосе балок южных экспозиций, прорезывающих водоразделы рек. Солонцовые поляны залегают на склонах преимущественно между высотными отметками 140-150 м, 130-140 м. Для полян характерен общий уклон к дренирующим их склонам. Уникальность природных комплексов солонцовых полян предполагает придание их территориям статуса ООПТ.

Солонцовая поляна, теллермановский лесной массив, окско-донская низменност

Короткий адрес: https://sciup.org/148330161

IDR: 148330161 | УДК: 574.4(470.324) | DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-4-70-80

Текст научной статьи О распространении солонцовых полян на территории лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности

Засоленные почвы встречаются по всей планете, практически во всех климатических поясах и природных зонах, хотя наиболее характерны они для степей и пустынь (Zasolennye, 2006). Точных данных о площади засоленных почв на территории России нет (Pankova, 2020), однако четко определяется их наибольшее распространение в южных регионах: Волгоградской, Астраханской, Ростовской, и др. областях, Калмыкии, Ставрополье и т.д. (Zasolennye, 2006, Yuritsyna, 2014). На территории Европейской России регионом наибольшего распространения засоленных почв Н.А. Юрицына (Yuritsyna, 2014) называет Заволжье.

Засоленные почвы являются объектом исследований в течение длительного времени. Деградация почв, вызванная вторичным засолением, их значение для сельского хозяйства, определяли первоначальную практическую значимость изучения этих вопросов. Однако в последние годы происходит смена традиционной парадигмы, в соответствии с которой земли рассматриваются как источник продовольственных ресурсов, на парадигму, рассматривающую их как неотъемлемую часть биосферы, которая обеспечивает существование человечества (Natsional'nyj, 2019). Такое понимание почв выводит на качественно новый уровень вопросы изучения их разнообразия и биоразнообразия тех флористических и фаунистических комплексов, основой для формирования которых они служат.

Засоленные почвы объединяют почвы разного генезиса и свойств, на основании главного диагностического признака – наличия в профиле легкорастворимых солей в количестве, которое снижает плодородие почв и ухудшает развитие растений (Zasolennye, 2006).

Почвенный покров Окско-Донской низменности представлен двумя подзонами: серых лесных почв на севере и лесостепных черноземов на юге (Dobrovol'skij, 2004). На территории Тамбовской равнины, наиболее пониженной части Окско-Донской низменности, черноземы сочетаются с лугово-черноземными почвами, луговыми и лугово-степными солонцами и солодями. Солонцовые почвы встречаются здесь в виде пятен в блюдцевидных западинах на водораздельных плато, на склонах восточной, южной и западной экспозиции (Aderikhin, 1963). В поймах рек Хопра, Вороны и их притоков распространены засоленные аллювиальные почвы.

Изучению галофитной растительности посвящен ряд работ, выполненных в разное время на территории Воронежской, Тамбовской, Пензенской областей (Agafonov, 2006; Berest, 2011, Yuritsyna, 2014, Lysenko, 2016, Novikova, 2019, 2021 а, б, 2022). Оценка фитоценотического разнообразия растительности засоленных почв лесостепной и степной зон на территории Среднего и Нижнего Поволжья проведена Т.М. Лысенко (Lysenko, 2016), которая отмечает приуроченность засоленных почв в районе исследования к поймам рек и террасам речных долин. Для Тамбовской равнины типичны галофитные («солонцовые») степи и пойменные солонцеватые луга (Berest, 2011). В отличие от открытых степных и иных безлесных участков, солонцовые поляны на территории лесных массивов в лесостепи встречаются редко. Это во многом уникальные объекты, придающие «природно-исторические особенности» (Agafonov, 2006) островным дубравам лесостепи.

Известно всего несколько солонцовых полян. Например, Щеблыкина на территории Шипова леса (Aderikhin, 1963), Белая на территории Теллермановского лесного массива (Agafonov, 2003). Своеобразие природных комплексов солонцовых полян, богатство видового состава сделали их объектом данного исследования. Отсутствие исследований по заявленной теме определило новизну работы.

Цель исследования: установить особенности распространения солонцовых полян на территории лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности.

Материалы и методы исследования

На территории лесостепи европейской части России, где сложились наиболее благоприятные условия для произрастания дубрав, распространение лесных массивов в настоящее время носит инсулярный характер. Такое распределение обусловлено совокупным действием как естественных, так и антропогенных (особенно в XVIII–XXI вв.) факторов. В результате леса представлены небольшими массивами, по большей части разобщенными и лишь изредка соединенными коридорами. По характеру местоположения и особенностям экотопов леса можно разделить на три группы: нагорные и склоновые, пойменные, байрачные. Наиболее крупные нагорные массивы региона – Теллермановский лес, Шипов лес, Воронежская нагорная дубрава, Лес на Ворскле, Тульские засеки.

Уникальность природных комплексов солонцовых полян впервые отмечает в начале XX в. Н.И. Прохоров (Prokhorov, 1906), рассматривая Теллермановский лес как северозападную границу их распространения. Солонцовые поляны отмечены помимо Теллермановского на территории Шипова, Савальского и Хоперского лесных массивов. Основной объем работ проводился в пределах Теллермановского массива. С административной точки зрения он располагается на северо-востоке Воронежской области, на территории Грибановского и Борисоглебского районов. В соответствии с флористическим районированием, массив относится к Аннинскому району снытевых дубрав Восточноевропейской лесостепной провинции Евразиатской степной области (Isachenko, 1980). Географическое положение лесного массива подчиняется общей закономерности распределения зональных островных лесов в лесостепи, а именно приуроченности к возвышенным эродированным формам рельефа (Zavidovskaya, 2011).

По характеру рельефа Теллермановский лесной массив можно разделить на две части: правобережную нагорную с овражно-балочным рельефом и левобережную пойменную. Теллермановский лес расположен на границе двух климатических районов, относящихся к разным климатическим зонам: восточного района лесостепной зоны и северного района степной зоны.

Шипов лес расположен в центральной части Воронежской области, на территории Павловского и Бутурлиновского районов. Массив приурочен к водоразделу рек Битюг и Осередь и склонам р. Осереди.

Материалами для написания статьи послужили полевые исследования, которые проводились в 2021–2023 гг. В ходе работы использовались маршрутнорекогносцировочное обследование, геоботанические, картографический и аналитические методы.

Результаты исследования и их обсуждение

На территории Теллермановского лесного массива было обследовано четыре крупные солонцовые поляны: Белая, Шурыгина (Безыменная), Грибановская и Вонючкина, – и 15 других полян разной, преимущественно небольшой площади.

Наиболее детально изучены солонцовые поляны, расположенные вдоль балки Крутец на территории Теллермановского опытного лесничества Института лесоведения (ИЛАН РАН) (Prokhorov, 1906; Zavidovskaya, 2011; Zonn, 1950, 1950б; Ekosistemy, 2004). Поляна Белая может служить классическим примером солонцовых полян. Она расположена на склоне южной экспозиции балки Крутец, между высотными отметками 140–150 м. Генезис рельефа и солонцов изучался С.В. Зонном (Zonn, 1950б). Флора и растительность исследованы Т.С. Завидовской (Zavidovskaya, 2011).

Серия солонцовых полян четко просматривается на склонах балки Малык. От устья к верховью балки вдоль склона южной экспозиции следуют Апроськина и Юрьева поляны между отметками 130–140 м и Уткина и Хрюнина между высотными отметками 140–150 (160) м.

Аналогичное положение имеют поляны вдоль бровки балок Демидов лог (Малая Безымянная), Яблочный и Кисельный. Наиболее высокое положение (140–150 м) занимает среди них протяженная поляна вдоль склона юго-западной экспозиции оврага Яблочный, который, в отличие от большинства остальных, открывается в долину реки Карачан.

Сильно пострадали в результате хозяйственной деятельности поляны в устье оврага Побежный. Однако положение относительно неплохо сохранившейся Малой Щепной поляны также укладывается в общую схему распространения солонцовых полян: она приурочена к слону юго-восточной экспозиции на высотных отметках 130–140 м.

Солонцовая поляна балки Яблочная имеет сходное положение с поляной Белая: обе они приурочены к низовьям балок, занимают склоны южной экспозиции на отметках рельефа 140–150 м. Солонцовая поляна в центральной части балки Большая Грибань (Грибань) сохранилась фрагментарно как неудобья по периферии вырубленной и распаханной части Теллермановского массива. Она занимает склоны южной и югозападной экспозиции на высоте 140–150 м.

Крупная солонцовая поляна Вонючкина приурочена к склонам южной экспозиции коренного берега реки Ворона, расположена на высоте 140–150 м. Она протянулась с запада на восток и северо-восток почти на 1,5 км. Разница абсолютных высот между юго-западной и северо-восточной окраинами поляны составляет около 16 м.

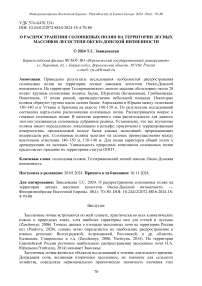

Таким образом, все изученные поляны имеют определенную локализацию в рельефе: приурочены к верхней части склонов балок южной, юго-западной и / или юговосточной экспозиции и вытянуты вдоль предсклоновых бровок нагорного плато. По результатам исследований составлена карта-схема (рис. 1), на которой показано расположение солонцовых полян.

В Шиповом лесу солонцовые поляны имеют сходное расположение: в верхней части склонов южной экспозиции (Shipov.., 1969), близ бровки балок.

Примером солонцовой поляны на территории Хоперского государственного природного заповедника может служить поляна Карачанская (название по: Tzvelev, 1988). Она расположена в низовье реки Карачан близ ее впадения в Хопёр. Поляна занимает склоны юго-восточной экспозиции на высотах 120–130 м.

Исследователи связывают происхождение засоленных почв с маломощными горизонтами песчано-галечных грунтов (Romanovskij, 2005). Водоносные горизонты, переслаивающие толщи днепровских отложений, приурочены к отметкам 120 м и 140 м над уровнем моря. Капиллярное поднятие и последующее испарение грунтовых вод, расположенных близко к дневной поверхности, привело к накоплению солей в предсклоновых полосах нагорных дубрав. Современная эволюция солонцовых почв вызвана преимущественно поверхностным смывом и внутрипочвенным размывом солонцовых полян талыми и дождевыми водами.

Солонцовые поляны имеют характерный внешний вид, специфику которому придают белесые пятна корковых солонцов, почти лишенные растительности (рис. 2). Почвенный покров здесь образуют солонцы оподзоленно-осолоделые, серые оподзоленно-осолоделые почвы, луговые маломощные оподзоленно-осолоделые почвы на погребенных солонцах, оподзоленно-осолодело-солонцово-солончаковые и другие (Zonn, 1950). С.В. Зонн (Zonn, 1950б) отмечает комплексность солонцовых почв на полянах. В их составе основная роль отводится солонцам столбчатым и корковым и лугово-осолоделым почвам (рис. 3). Однако это справедливо для больших полян, таких как Белая и Вонючкина. Тогда как на полянах, занимающих меньшую площадь, столбчатые и корковые солонцы, как правило, не выражены.

Солонцовые поляны характеризуются высоким флористическим разнообразием (Zavidovskaia, 2023). Краткие сведения о флоре и растительности солонцовых полян приводят уже первые их исследовали (Prokhorov, 1906, Zonn, 1950). Первый подробный анализ флоры солонцовых полян Белая и Шурыгина содержится в работе В.А. Агафонова и Т.С. Завидовской (2003), которые регистрируют 126 видов сосудистых растений. Дальнейшее изучение флоры района исследований постоянно расширяет этот список, который к настоящему времени насчитывает не менее 180 видов. Для сравнения, на территории «Даниловской солонцовой поляны» (Малосердобинский р-н, Пензенская обл.) зарегистрировано 273 вида сосудистых растений (Novikova, 2021а). Причиной различий может быть не столько полнота изученности сопоставляемых объектов, сколько разный статус территорий: солонцовая поляна Даниловская является памятником природы, тогда как все рассматриваемые в ходе данного исследования поляны испытывают антропогенные воздействия различной интенсивности и не являются ООПТ. Косвенно подтверждает данное предположение флора Чунакской солонцовой поляны, насчитывающая 230 видов (Novikova, 2022), которая длительное время испытывала интенсивное антропогенное воздействие.

Растительный покров солонцовых полян имеет ярко выраженный комплексный характер, обусловленный комплексностью почв и особенностями микрорельефа (рис. 4). Наибольшим числом видов представлены семейства Asteraceae и Poaceae . Из представителей первого семейства следует отметить такие галофильно-степные виды, как Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze. , Artemisia santonica L., Galatella linosyris (L.) Rchb ., G. villosa (L.) Rchb., G. biflora (L.) Ness. Резкую неоднородность экотопических и эколого-ценотических условий поляны отражают такие виды сложноцветных, как Pulicaria vulgaris Gaertn., Gnaphalium uliginosum L., Hieracium virosum Pall., Pyrethrum corymbosum (L.) Willd., Artemisia pontica L. Из злаков довольно обычны Agrostis gigantea Roth., Poa crispa Thuill. , Koeleria cristata (L.) Pers., Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Elytrigia repens (L.) Nevski , Poa angustifolia L., Stipa pennata L .

Редкие виды флоры солонцовых полян являются объектом специальных исследований (Zavidovskaya, 2011, Vladimirov, 2023, Zavidovskaya, 2024). Особого внимания заслуживают редкие и сокращающиеся в численности на территории лесостепи Окско-Донской низменности Gladiolus imbricatus L ., Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. , Clematis integrifolia L., Dianthus stenocalyx Juz., Pedicularis dasystachys Schrenk., Plantago maxima Juss. ex Jacq., Scutellaria hastifolia L., Valeriana tuberosa L. (рис. 5), Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B. Lehm., Ranunculus illirycus L. а также внесенные в Перечень Красной книги РФ (Prikaz…, 2023) Fritillaria ruthenica Wikstr., Iris aphylla L.

Рис. 1. Солонцовые поляны (обозначены оранжевым цветом) на территории Теллермановского лесного массива. Сплошные горизонтали проведены через 10 м, пунктирные через 5 м

Fig. 1. Saline glades (marked in orange) in the Tellermanovsky forest area. Solid horizontals are drawn at 10 m intervals, dotted horizontals at 5 m intervals

Рис. 2. Лишенные растительности участки засоленных почв с белесыми пятнами корковых солонцов (фото автора, 2022 г.)

Fig. 2. Deprived of vegetation areas of saline soils with whitish spots of crust solonets (photo by the author, 2022).

Рис. 3. Верхняя часть почвенного профиля солонцов (фото автора, 2023 г.) Fig. 3. Upper part of the soil profile of solonets (photo by the author, 2023).

Рис. 4. Растительный покров центральной части солонцовой поляны Вонючкина (фото автора, 2023 г.)

Fig. 4. Vegetation cover of the central part of the Vonyuchkina solonetz glade (photo by the author, 2023)

Рис. 5. Солонцовая поляна Вонючкина: общий вид. Аспект образует Valeriana tuberosa L. (фото автора, 2021 г.)

Fig. 5. Saline glade of Vonyuchkin: general view. Aspect forms Valeriana tuberosa L. (photo by the author, 2021 г.)

Основная часть засоленных почв в Теллермановском массиве занята лесом, остепненными дубравами и рединами (Ehkosistemy, 2004; Zavidovskaya, 2011), например, перед склонами балок Малык, Большая Грибань. Специфика почвообразовательного процесса определяет произрастание двух различных типов леса у верхней и нижней границ поляны. Дубравы предсклоновой полосы и террас на южных склонах в долины рек и балок представляют собой естественную группу фитоценозов, занимающих экотопы, генетически связанные друг с другом. На верхней опушке располагается дубняк солонцовый. Обычно он граничит непосредственно с солонцовой поляной, но в некоторых случаях наблюдается еще один переходный тип. Он характеризуется угнетением всех пород и отсутствием древостоя. На нижних опушках солонцовых полян создаются специфические условия вследствие отложения смываемого с полян материала и дренирующего влияния расположенного поблизости крутого склона. В таких местах распространен дубняк кустарниковый.

Заключение

Таким образом, изучение особенностей распространения солонцовых полян на территории лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности установило их четко определенное топографическое положение. Солонцовые поляны приурочены к террасированным поверхностям, предсклоновой полосе балок южных экспозиций, прорезывающих водоразделы рек. Солонцовые поляны залегают на склонах преимущественно между высотными отметками 140–150 м, 130–140 м. Для полян характерен общий уклон к дренирующим их склонам.

Отсутствие леса на солонцовых полянах обусловлено особенностями почв, препятствующих развитию древесной растительности. Вместе с тем, особенности их размещения и генезиса позволяют рассматривать поляны как неотъемлемый компонент ландшафтов лесных массивов, их характерную особенность и, вместе с тем, уникальную черту, определяющую специфику лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности.

Уникальность природных комплексов солонцовых полян, богатый видовой состав произрастающих на них растений, уязвимость экосистем в целом предполагают придание их территориям статуса ООПТ, как это сделано для солонцовых полян других регионов.

Список литературы О распространении солонцовых полян на территории лесных массивов лесостепи Окско-Донской низменности

- [Aderikhin] Адерихин П.Г. 1963. Почвы Воронежской области, их генезис, свойства и краткая агропроизводственная характеристика. Воронеж. 1963. 264 с.

- [Agafonov] Агафонов В.А. 2006. Степные, кальцефильные, псаммофильные и галофильные эколого-флористические комплексы бассейна Среднего Дона: их происхождение и охрана. Воронеж. 249 с.

- [Agafonov] Агафонов В.А., Завидовская Т.С. 2003. О флоре солонцовых полян Теллермановского лесного массива. - Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. Труды учебно-научного центра ВГУ «Веневитиново». XVI: 120-123.

- [Berest] Берест А.В. 2011. Тамбовская лесостепь: почва, растительность, ландшафт. Материалы к исследованию Природы. Тамбов. 384 с.

- Добровольский Г.В. 2004. География почв. М. 458 с.

- Экосистемы Теллермановского леса. 2004. М. 340 с.

- Исаченко Т.И., Лавренко Е.Н. 1980. Ботанико-географическое районирование. Растительность Европейской части СССР. Л. С. 10-32.

- Лысенко Т. М. 2016. Растительность засоленных почв Поволжья в пределах лесостепной и степной зон. М. 329 с.

- [Natsional'nyj] Национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)». 2019. Т. 2. М. 476 с.

- [Novikova] Новикова Л. А., Васюков В. М., Горбушина Т. В., Пчелинцева Т. И. 2022. Динамика галофитной растительности Чунакской солонцовой поляны (Малосердобинский район, Пензенская область). - Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 1(41): 35-48.

- [Novikova] Новикова Л. А., Васюков В. М., Горбушина Т. В., Пчелинцева Т. И., Бибасова Г. З. 2021. Динамика галофитной растительности памятника природы «Даниловская солонцовая поляна» (Малосердобинский район, Пензенская область). Экосистемы, 28: 44-54.

- [Novikova] Новикова Л. А., Васюков В.М., Горбушина Т.В., Пчелинцева Т.И. 2021. Галофитная растительность Малосердобинского района Пензенской области. -Самарский научный вестник. 10(3): 77-86.

- [Pankova] Панкова Е.И., Горохова И.Н. 2020. Анализ сведений о площади засоленных почв России на конец XX и начало XXI веков - Бюл. Почв. ин-та. 103. https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-svedeniy-o-ploschadi-zasolennyh-pochv-rossii-na-konets-xx-i-nachalo-xxi-vekov (дата обращения: 15.04.2023).

- [Prikaz...] Приказ Минприроды РФ от 23.05.2023 N 320 «Об утверждении перечня объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2023 N 74362).

- [Prokhorov] Прохоров Н. 1906. Оро-геологический и почвенный генезис Теллермановской рощи - Труды опытных лесничеств. 4: 305-370.

- [Romanovskij] Романовский М.Г., Федорова А.И., Морев С.А. 2005. Стратиграфия грунтовых вод под нагорными дубравами Теллермановского леса - Вестник ВГУ, серия География и геоэкология. 1: 62-66.

- [Shipov] Шипов лес: Лесоводств.-хоз. характеристика и обзор науч. Работ. 1969. Воронеж. 276 с.

- [Tzvelev] Цвелев Н.Н. 1988. Флора Хоперского государственного заповедника. Л. 191 с.

- [Vladimirov] Владимиров Д. В., Григорьевская А. Я. 2023. К вопросу об уточнении распространения охраняемых растений солонцовых полян Теллермановского леса. -Разнообразие растительного мира. № 4 (19): 102-107.

- [Yuritsyna] Юрицына Н. А. 2014. Растительность засоленных почв Юго-Востока Европы и сопредельных территорий. Тольятти. 164 с.

- [Zasolennye] Засоленные почвы России. 2006. М. 854 с.

- [Zavidovskaia] Завидовская Т. С. 2023. Биоразнообразие нагорных экотопов Теллермановского лесного массива. - Музей-заповедник: экология и культура. Мат. VIII Междунар. науч.-практ. конф. Вёшенская. С. 97-102.

- [Zavidovskaya] Завидовская Т.С. 2024. Редкие виды опушечных экотонов лесостепи Окско-Донской равнины. - Экология и природопользование: прикладные аспекты: материалы XIV Международной научно-практической конференции. Уфа. С. 41-45.

- [Zavidovskaya] Завидовская Т.С., Романовский М.Г. 2011. Флора и растительность Теллермановского лесного массива. LAP. 405 с.

- [Zonn] Зонн С.В. 1950. Влияние леса на эволюцию солонцов и развитие рельефа лесных полян в южной части лесостепи - Труды Ин-та леса. III: 66-75.

- [Zonn] Зонн С.В. 1950. Геоморфологические и почвенные условия произрастания леса в Теллермановском опытном лесничестве - Труды Ин-та леса. III: 19-65.