О разнообразии фитоплазмозов сельскохозяйственных культур в России: патогены и их переносчики

Автор: Кастальева Т.Б., Богоутдинов Д.З., Боттнерпаркер К.Д., Гирсова Н.В., Ли И.М.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Молекулярная фитопатология. Вирусология

Статья в выпуске: 3 т.51, 2016 года.

Бесплатный доступ

В результате многолетних исследований (2006-2014 годы) фитоплазма была выделена и идентифицирована у 22 видов культурных растений, относящихся к 10 семействам (амарантовые, астровые, бобовые, виноградные, злаковые, зонтичные, капустные, розовые, пасленовые, тыквенные). Большая часть из них - травянистые растения, продовольственные, технические и кормовые культуры, в том числе овощные (томат, картофель, перец, морковь, хрен), зерновые (пшеница, ячмень), зернобобовые (нут, фасоль, бобы), бахчевые (тыква), масличные (рапс), эфиромасличные (кориандр, эстрагон), кормовые (люцерна), технические (сахарная свекла) и другие культуры. Фитоплазму также обнаружили у древесных и кустарниковых плодово-ягодных культур (груша, вишня, яблоня, малина, виноград). Образцы листьев, корнеплодов или плодов растений с симптомами фитоплазменной инфекции были собраны в шести экономических районах Российской Федерации: Западно-Сибирском, Поволжском, Северном, Северо-Кавказском, Центральном и Центрально-Черноземном. Суммарно в инфицированных растениях из этих шести экономических районов выявили фитоплазмы, принадлежащие к восьми группам или подгруппам: 16SrI, 16SrI-C, 16SrII, 16SrIII, 16SrVI-A, 16SrVI-C, 16SrX и 16SrXII-A. Регионы различались по набору фитоплазм и их разнообразию. Наибольшим оно было в Поволжском и Центральном экономическом районах (фитоплазмы соответственно из шести и пяти групп или подгрупп). Часть фитоплазм вызывали болезни у многих видов растений, а некоторые культуры были инфицированы разными фитоплазмами. Например, обе фитоплазмы (16SrVI-А и 16SrXII-А) оказались причиной заболевания у 12 видов растений, фитоплазму 16SrIII обнаружили у шести видов культурных растений. В то же время на картофеле выявлено шесть групп или подгрупп фитоплазм. В Центральном экономическом районе на культурных растениях были примерно в равной степени представлены четыре группы и подгруппы фитоплазм: 16SrI, 16SrIII, 16SrVI-A и 16SrXII-A. В более южных районах (Поволжском, Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском) преобладала фитоплазма подгруппы столбура (16SrXII-A). В Западно-Сибирском районе преимущественно встречалась фитоплазма подгруппы 16SrVI-A.

Амарантовые, астровые, бобовые, виноградные, злаковые, зонтичные, капустные, розовые, пасленовые, тыквенные, фитоплазма, фитоплазменные болезни, таксономическая принадлежность фитоплазм, экономические районы России

Короткий адрес: https://sciup.org/142213946

IDR: 142213946 | УДК: 633:632.8 | DOI: 10.15389/agrobiology.2016.3.367rus

Текст научной статьи О разнообразии фитоплазмозов сельскохозяйственных культур в России: патогены и их переносчики

В 1926 году А.А. Ячевский описал ведьмину метлу картофеля (1). Примерно с конца 1920-х годов в Крыму стали изучать болезнь, вызывавшую одревеснение плодов у томата («столбур» — искаженное укр. стовбур, ствол; в научный оборот вошло как международный термин Stolbur для обозначения группы фитоплазм 16SrXII) (2). Несмотря на подтверждение факта, что болезнь передается через прививку больного растения на здоровое (3), долгое время заболевание связывали с абиотическими факторами. В 1945 году был обнаружен переносчик столбура пасленовых — цик-сида Hyalesthes obsoletus Sign. (4), что позволило обосновать рекомендации по борьбе с заболеванием (5). Возбудителем столбура долгие годы считался вирус, хотя его не удавалось выделить. Только в 1967 году в Японии при электронно-микроскопическом изучении срезов тканей флоэмы у растений с признаками желтух обнаружили полиморфные частицы, сходные с микоплазмами животных, которые по аналогии назвали микоплазмоподобными организмами (6). Они относятся к классу MoHeutes — бактерий, лишенных клеточной стенки. В 1994 году для обозначения фитопатогенных микоплазм был принят термин фитоплазмы, с 2004 года название Candidatus Phytoplasma стало употребляться в качестве наименования рода (7). Внутри рода фитоплазмы делятся на группы. Таксономическая принадлежность к группе определяется набором фрагментов ДНК при рестрикции амплифициро-ванной последовательности гена, кодирующего 16S-рибосомальную РНК фитоплазмы, с помощью эндонуклеаз рестрикции с подтверждением 97,5 % идентичности последовательности ДНК этого гена внутри группы (8-11). К настоящему времени все разнообразие фитоплазм включает более 30 групп с множеством подгрупп, и список их постоянно увеличивается. Для характеристики штаммового состава анализируют и другие гены — рибосомального белка, белка мембраны, secY, tuf vmpl и пр. (12-16).

Основные сельскохозяйственные культуры, урожай которых в наибольшей степени страдает от фитоплазменных болезней в России, — это картофель и томат. Данные о результатах изучения фитоплазменных болезней картофеля в России в рамках проекта Международного научно-технического центра (МНТЦ, 2006-2012 годы) опубликованы нами ранее (17). Однако круг растений-хозяев фитоплазм необычайно широк. За последние 25 лет, используя в качестве маркера последовательность гена, кодирующего 16S-рибосомальную РНК, фитоплазменную природу подтвердили для большого числа заболеваний растений, и более 1000 последовательностей этого гена депонированы в GenBank (18).

Следует отметить, что до 2006 года в России подобные исследования не проводились, и этиология многих распространенных вредоносных заболеваний до сих пор не установлена.

Целью настоящей работы было выявление и идентификация фитоплазм у различных сельскохозяйственных культур, определение таксономической принадлежности фитоплазм с помощью молекулярно-биологических методов и изучение приуроченности этих патогенов к шести экономическим районам России, что позволит оценить возможные риски при возделывании культурных растений.

Методика. Исследование проводили в 2006-2014 годах. Образцами служили листья, плоды, цветки или корнеплоды растений с симптомами фитоплазменной инфекции (покраснение, пожелтение, побеление, скручивание и морщинистость листьев, пролиферация побегов, видоизменение и виресценция цветков, бородатость и размягчение корнеплодов, видоизменение плодов), собранные в шести экономических районах Российской Федерации (Западно-Сибирский, Поволжский, Северный, Северо-Кавказский, Центральный и Центрально-Черноземный). Кроме того, фитоплазмы выявляли в насекомых-переносчиках отряда Hemiptera, которых отлавливали на стационарных участках в Московской и Самарской областях.

Образцы растительного материала (0,5 г), замороженные при - 20 ° С, растирали в фарфоровой ступке с 3 мл CTAB-буфера. ДНК выделяли, используя коммерческий набор DNeasy Plant Mini Kit («Qiagen N.V.», Германия) в соответствии с инструкцией производителя. Для выявления фитоплазм в двухраундовой, или гнездовой, ПЦР (nested PCR) использовали пары праймеров: P1/16S-SR для первой амплификации (19) и R16F2n/R16R2 — для второй (20). В автоматическом режиме проводили 35 циклов ПЦР в следующих условиях: денатурация при 94 ° С 1 мин, отжиг при 55 ° С 2 мин, синтез продукта при 72 ° С 3 мин (7 мин — на заключительном этапе цикла). Разбавленный ПЦР-продукт первой амплификации (1,8 т.п.н.) использовали в качестве матрицы во второй (вложенной) ПЦР. Для идентификации принадлежности фитоплазм к группе (подгруппе) продукты, полученные после проведения вложенной ПЦР обрабатывали эндонуклеазами рестрикции AluI, MseI, HhaI, HpaII и TaqI (каждой отдельно) в соответствии с инструкцией производителя («Fermentas», Литва). Фрагменты ДНК, полученные в результате рестрикции, разделяли электрофорезом в 5 % 368

ПААГ. Полученные RFLP-профили (restriction fragment length polymorphism) сравнивали с опубликованными реальными или виртуальными рестрикционными картами (9, 11).

Суммарную нуклеиновую кислоту насекомых экстрагировали из особей индивидуально согласно рекомендациям (21). ПЦР проводили по методике, описанной выше.

Результаты. Фитоплазмы, выделенные при региональных обследованиях из разных видов растений и идентифицированные по принадлежности к таксономической группе или подгруппе с использованием ПЦР и анализа полиформизма длины рестрикционных фрагментов, представлены в таблице 1 (систематизированы по экономическим регионам, далее по принадлежности к группе и к семейству).

1. Таксономическая принадлежность фитоплазм, идентифицированных у культурных растений из разных экономических районов России (полевые обследования, 2006-2014 годы)

|

Семейство растений |

Вид растения |

Группа и подгруппа фитоплазм |

|

Solanaceae |

Западно-Сибирский район Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrIII |

|

Brassicaceae |

Brassica napus L. (рапс яровой) |

16SrVI-A |

|

Fabaceae |

Cicer arietinum L. (горох бараний, нут) |

16SrVI-A |

|

Fabaceae |

Medicago sativa L. (люцерна посевная) |

16SrVI-A |

|

Fabaceae |

Phaseolus vulgaris L. (фасоль обыкновенная) |

16SrVI-A |

|

Fabaceae |

Vicia faba L. (боб садовый) |

16SrVI-A |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L (картофель) |

16SrVI-A |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrVI-С |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrXII-A |

|

Poaceae |

Поволжский район Hordeum vulgare L. (ячмень обыкновенный) |

16SrI |

|

Poaceae |

Triticum aestivum L. (пшеница мягкая) |

16SrI-C |

|

Rosaceae |

Prunus subg. Cerasus ( Mill. ) A. Gray (вишня обыкновенная) |

16SrI |

|

Rosaceae |

Rubus idaeus L. (малина обыкновенная) |

16SrIII |

|

Solanaceae |

Capsicum annuum L. (перец сладкий) |

16SrIII |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrIII |

|

Cucurbitaceae |

Cucurbita pepo L. (тыква обыкновенная) |

16SrVI-A |

|

Solanaceae |

Solanum lycopersicum L. (томат обыкновенный) |

16SrVI-A |

|

Rosaceae |

Pyrus communis L. ( P domestica Medik.) (груша домашняя) |

16SrX |

|

Apiaceae |

Armoracia rusticana G. Gaertn. , B. Mey. & Scherb (хрен обыкновенный) |

16SrXII-A |

|

Apiaceae |

Daucus carota subsp. sativus ( Hoffm. ) Arcang (морковь культурная) |

16SrXII-A |

|

Fabaceae |

Medicago sativa L. (люцерна посевная) |

16SrXII-A |

|

Rosaceae |

Malus domestica Borkh. (яблоня домашняя) |

16SrXII-A |

|

Rosaceae |

Prunus subg. Cerasus (Mill.) A. Gray (вишня обыкновенная) |

16SrXII-A |

|

Rosaceae |

Pyrus communis L. ( P domestica Medik.) (груша домашняя) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Capsicum annuum L. (перец сладкий) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Solanum lycopersicum L. (томат обыкновенный) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrXII-A |

|

Vitaceae |

Vitis vinifera L. (виноград) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Северный район Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrI |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrII |

|

Fabaceae |

Medicago sativa L. (люцерна посевная) |

16SrIII |

|

Fabaceae |

Vicia faba L. (боб садовый) |

16SrIII |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Северо-Кавказский район Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrIII |

|

Apiaceae |

Daucus carota subsp. sativus ( Hoffm. ) Arcang (морковь культурная) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Capsicum annuum L. (перец сладкий) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Solanum lycopersicum L. (томат обыкновенный) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrXII-A |

|

Центрально-Черноземный район Amaranthaceae Beta vulgaris L. subsp. vulgaris (сахарная свекла) |

16SrI |

|

|

Amaranthaceae Beta vulgaris L. subsp. vulgaris (сахарная свекла) |

16SrXII-A |

|

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrXII-A |

|

Asteraceae |

Центральный район Artemisia dracunculus L. (полынь эстрагонная, тархун) |

16SrI-C |

|

Apiaceae |

Cori6ndrum s6tivum L. (кориандр посевной) |

16SrI |

|

Solanaceae |

Capsicum annuum L. (перец сладкий) |

16SrI |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrI |

Продолжение таблицы 1

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrII |

|

Fabaceae |

Cicer arietinum L. (горох бараний, нут) |

16SrIII |

|

Rosaceae |

Fragaria x ananassa ( Duchesne ex Weston ) Duchesne ex Rozier |

|

|

(земляника ананасная) |

16SrIII |

|

|

Rosaceae |

Rubus idaeus L. (малина обыкновенная) |

16SrIII |

|

Solanaceae |

Capsicum annuum L. (перец сладкий) |

16SrIII |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrIII |

|

Apiaceae |

Daucus carota subsp. sativus ( Hoffm. ) Arcang ( м орковь культурная) |

16SrVI-A |

|

Asteraceae |

Artemisia dracunculus L. (полынь эстрагонная) |

16SrVI-A |

|

Rosaceae |

Rubus idaeus L. (малина обыкновенная) |

16SrVI-A |

|

Solanaceae |

Capsicum annuum L . (перец сладкий) |

16SrVI-A |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrVI-A |

|

Apiaceae |

Cori6ndrum s6tivum L. (кориандр посевной) |

16SrXII-A |

|

Solanaceae |

Solanum tuberosum L. (картофель) |

16SrXII-A |

В Западной Сибири (Новосибирская обл.) образцы, инфицированные фитоплазмой из группы 16SrVI (подгруппы 16SrVI-A, которую называют «подгруппа пролиферации клевера»), были обнаружены среди представителей семейства Fabaceae, Brassicaceae и Solanaceae. На растениях картофеля в этом районе также выявили фитоплазмы из групп 16SrIII (X-болезни), 16SrXII (подгруппа 16SrXII-A — инфекционный агент столбура пасленовых) и подгруппой 16SrVI-C, которая на картофеле обнаружена впервые (17). То есть здесь фитоплазмы картофеля оказались таксономически более разнообразными.

Видовой состав инфицированных фитоплазмой культурных растений в Поволжье был значительно богаче и включал 14 видов, принадлежащих к 7 семействам. Более разнообразными по таксономической принадлежности оказались и выделенные фитоплазмы, включавшие представителей пяти групп, среди которых превалировал столбур (фитоплазма подгруппы 16SrXII-A). Фитоплазму группы столбура выявили у 10 видов культурных растений. В 2008 году столбур идентифицировали в 18 образцах томатов из Астраханской области. В Самарской области наряду с виноградом, пасленовыми (картофель, томат, перец), люцерной, хреном и морковью столбуром были поражены плодовые деревья — яблоня, вишня и груша. На груше обнаружили и другую фитоплазму, принадлежащую к группе 16SrX. Вызываемая этим патогеном болезнь — усыхание груши. Некоторые образцы картофеля и перца инфицировала фитоплазма из группы 16SrIII, ту же фитоплазму обнаружили на малине. Фитоплазмой из группы 16SrI были инфицированы ячмень, пшеница и вишня.

Образцы из Северо-Кавказского экономического района включали томаты и перцы из Ростовской области, картофель и томаты из Краснодарского и Ставропольского краев и морковь из Ростовской области. Все образцы были инфицированы столбуром (фитоплазма подгруппы 16SrXII-A), за исключением картофеля, где наряду с пораженными столбуром выявлялись образцы, инфицированные фитоплазмой группы 16SrIII.

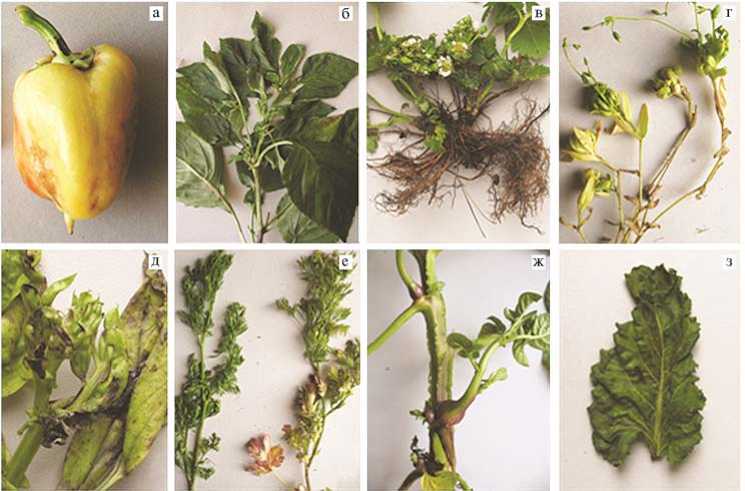

В Центрально-Черноземном районе из Тамбовской и Липецкой областей были получены образцы картофеля, инфицированные фитоплазмой 16SrXII-A, а из Воронежской и Белгородской областей — растения сахарной свеклы с симптомами болезни неясной этиологии. Все образцы сахарной свеклы из Воронежской области и часть анализируемого материала из Белгородской инфицировала фитоплазма группы столбура (рис., з), другая часть белгородских образцов содержала фитоплазму 16SrI.

Несмотря на малое число и видовое однообразие проверенных образцов из Северного экономического района (картофель и 2 вида бобовых), из них выделили фитоплазмы, принадлежащие к четырем разным группам, причем три (16SrI, очень редко встречающаяся в России группа 370

16SrII и подгруппа 16SrXII-A) выявили на картофеле. Бобовые инфицировала фитоплазма группы 16SrIII.

В Центральном экономическом районе не было такого разнообразия видов культурных растений, инфицированных фитоплазмами, как в Поволжье, но выделенные фитоплазмы оказались не менее разнообразными. Симптомы инфицированных растений из этого региона иллюстрирует рисунок (см. а-ж). Фитоплазмы групп 16SrI, 16SrIII и 16SrVI встречались в этом районе примерно с одинаковой частотой, несколько реже регистрировали фитоплазму группы столбура. Фитоплазма 16SrII, как и в Северном экономическом районе, была обнаружена единожды лишь в 2009 году в двух образцах растений картофеля.

Растения из Центрального региона России, инфицированные фитоплазмами из разных таксономических групп и подгрупп: а — Capsicum annuum (перец, плод), б — перец (листья), в — Fragaria ananassa (земляника), г — Cicer arietinum (нут), д — Vicia faba (боб садовый) (а-д — группа 16SrIII); е — Artemisia dracunculus (полынь эстрагонная) (слева — здоровое, справа — инфицированное растение), ж — Solanum tuberosum (картофель) (подгруппа 16SrI-C); з — Beta vulgaris (сахарная свекла, лист) (группа столбура 16SrXII) (полевые обследования, 2006-2012 годы).

Разнообразие и доминирование тех или иных групп фитоплазм определяются разнообразием и доминированием видов переносчиков, чему способствуют условия, благоприятные для их обитания. Так, в 1974 году северная граница распространения столбура пасленовых проходила примерно по 52 параллели, то есть южнее Самарской области, что, вероятно, связано с ареалом вьюнковой циксиды (22). В дальнейшем в центральной зоне Самарской области выявили другой вид переносчика столбура, также относящийся к семейству циксид, — Pentastiridius leporinus L. (23).

В 2011 и в 2012 годах в Самарской области были отловлены насекомые отряда Hemiptera — потенциальные переносчики фитоплазм и определена таксономическая принадлежность последних (табл. 2). В 2011 году 17,1 % проверенных возможных переносчиков были вирофорными, в 2012 году — 10,4 %, при этом из пяти выделенных фитоплазм удалось идентифицировать только одну — у циксиды H. obsoletus Sign. (подруппа 16SrXII-A). У носатки Dictyophara europaea в 2011 году обнаружили фитоплазму группы 16SrIX, что требует уточнения, поскольку растения, инфицированные такой фитоплазмой, при обследовании не встречались. Для остальных цикадовых количество ПЦР-продуктов было недостаточным для RFLP-анализа. В целом половина фитоплазм, выявленных у насекомых за 2 года, принадлежала к группе столбура, шесть из них были обнаружены у H. obsoletus Sign., три — у Pentastiridius leporinus L. (оба вида принадлежат к семейству Cixiidae).

2. Наличие и таксономическая принадлежность фитоплазм, выявленных у насекомых отряда Hemiptera (полевые обследования, Самарская обл., 2011-2012 годы)

|

Вид цикадовых |

Семейство |

Число особей, экз. |

Группа, подгруппа фитоплазм |

|||

|

отловлено | проверено | инфицировано |

||||||

|

2011 |

год |

|||||

|

Dictyophara europaea L. |

Dictyopharidae |

12 |

12 |

2 |

16SrIX |

|

|

Empoasca pteridis Dahlbon |

Cicadellidae |

82 |

20 |

0 |

||

|

Euscelis obsoletus Kbm . |

Cicadellidae |

3 |

3 |

0 |

||

|

Hyalesthes obsoletus Sign . |

Cixidae |

17 |

8 |

5 |

16SrXII-A |

|

|

Pentastiridius leporinus L. |

Cixidae |

25 |

11 |

3 |

16SrXII-A |

|

|

Psammotettix striatus L. |

Cicadellidae |

22 |

22 |

3 |

16SrIII |

|

|

Всего |

161 |

76 |

13 (17,1 %) |

|||

|

2012 |

год |

|||||

|

Dictyophara europaea L. |

Dictyopharidae |

8 |

4 |

1 |

Не идентифицирована |

|

|

Empoasca pteridis Dahlbon |

Cicadellidae |

17 |

15 |

0 |

||

|

Euscelis obsoletus Kbm. |

Cicadellidae |

11 |

8 |

0 |

||

|

Hyalesthes obsoletus Sign . |

Cixiidae |

11 |

3 |

1 |

16SrXII-A |

|

|

Kelisia guttula Germ. |

Delphacidae |

43 |

2 |

0 |

||

|

Laodelphax striatella Fallen Delphacidae |

5 |

2 |

0 |

|||

|

Macrosteles laevis Rib. |

Cicadellidae |

10 |

7 |

1 |

Не идентифицирована |

|

|

Pentastiridius leporinus L. |

Cixiidae |

2 |

2 |

0 |

||

|

Psammotettix striatus L. |

Cicadellidae |

113 |

5 |

2 |

Не идентифицирована |

|

|

Всего |

220 |

48 |

5 (10,4 %) |

|||

Доля вирофорных насекомых в Московской области была ниже, чем в Самарской: 5,5 % в 2011 году и 1,8 % в 2012 при б о льших выборках (соответственно 128 и 276 особей) и значительных видовых различиях (17, 24).

До 2010 года в Самарской области поражение картофеля и томатов столбуром редко превышало 20-30 % (23) и было обусловлено распространением корневой циксиды Pentastiridius leporinus L. После острозасушливого 2010 года в агроценозах центральной зоны Самарской области благоприятные условия для обитания нашла вьюнковая циксида, которая теперь регулярно выявляется (вероятно, из-за потепления личинки успешно перезимовывают). В период с 2011 по 2014 год ежегодно наблюдались эпифито-тии столбура пасленовых, и во многих районах Самарской области прекращены традиционные массовые посадки картофеля частными лицами.

Наряду с фитоплазмозами картофеля и томатов, которые в России вызывают наибольшую озабоченность, появляются угрозы поражения и других культур. Так, в Центральном, Поволжском и Северо-Кавказском экономических районах возникала проблема поражения моркови. В 2007 году из Ростовской области были доставлены образцы моркови сорта Каскад с симптомами краснолистности и мягкости корнеплода. У них были выявлены фитоплазмы из группы столбура (16SrXII). В 2009 году фитоплазму подгруппы 16SrVI-A обнаружили на моркови из Московской области (растениях с симптомами скручивания, покраснения и пожелтения листьев, боро-датости плодов), в 2012 году фитоплазму из группы столбура выявили в Поволжском экономическом районе (Самарская обл.) у моркови, имевшей хлоротичные листья с краевым окрашиванием и мочковатые корни.

В США встречаются два вида фитоплазменных болезней зонтичных, в частности моркови, вызываемые генетически разными фитоплазмами. Наиболее характерен возбудитель из группы 16SrI (25), реже встречается фитоплазма подгруппы 16SrVI-A (26). В Сербии на моркови преоб-372

ладала фитоплазма, принадлежащая к группе 16SrI, но также встречалась фитоплазма подгруппы 16SrXII-A (27). В России в районах выращивания сахарной свеклы также встречаются фитоплазменные болезни, которые часто относят к болезням неизвестной этиологии. Не менее опасны фито-плазмозы плодовых деревьев и винограда, широко распространенные в европейских странах (28, 29) и уже появившиеся в России. На винограде опасное заболевание Bois noir (почернение древесины) вызывает Candidates Phytoplasma solani (подгруппа столбура 16SrXII-A). Интересно, что в Крыму, где впервые в бывшем СССР был обнаружен столбур на томатах, до 2012 года на винограде не регистрировали болезнь, вызываемую тем же патогенном, но с 2012 года она ежегодно обнаруживается на участках, засаженных в 2005-2011 годах импортным посадочным материалом, полученным из разных европейских стран (30). Последнее обстоятельство не только диктует необходимость производить мониторинг фитоплазменных болезней с использованием молекулярных методов для своевременного обнаружения групп и подгрупп фитоплазм, ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации, но и указывает на желательность определения их принадлежности к конкретному биотипу, анализируя набор генов (включая гены 16S-рРHК).

Таким образом, в шести экономических регионах России фитоплазмы были выявлены у 22 видов возделываемых растений, принадлежащих к 10 ботаническим семействам (зерновые, зернобобовые, масличные, кормовые, овощные, зеленные, корнеплоды, технические, плодовые и ягодные культуры). Обнаруженные в растениях фитоплазмы принадлежали к шести таксономическим группам: 16SrI, 16SrII, 16SrIII, 16SrVI, 16SrX и 16SrXII. Разнообразие фитоплазм в Северном и Центральном экономических регионах примерно сходно: в Северном — группы 16SrI, 16SrII, 16SrIII и 16SrXII, в Центральном — также группа 16SrVI. В Западной Сибири фитоплазма подгруппы 16SrVI-A из группы 16SrVI, встречавшаяся и в других российских регионах, преобладала, но была также зарегистрирована фитоплазма подгруппы 16SrVI-С. В Воронежской, Белгородской, Самарской, Ростовской областях и Краснодарском крае превалировала фитоплазма 16SrXII, но встречались и фитоплазмы, принадлежащие к группам 16SrI и 16SrIII. В Самарской области на груше обнаружена фитоплазма 16SrX. В Самарской области в 2011-2012 годах при обследовании насекомых из отряда Hemiptera (возможные переносчики фитоплазм) выявили пять видов носителей инфекции: Dictyophara europaea, Hyalesthes obsoletus, Macrosteles laevis, Pentastiridius leporinus и Psammotettix striatus. Цикадка Psammotettix striatus была инфицирована фитоплазмой из группы 16SrIII, циксиды Hyalesthes obsoletus и Pentastiridius leporinus оказались носителями фитоплазмы 16SrXII-A (группа столбура). Отнесение фитоплазмы, обнаруженной у носатки Dictyophara europaea, к группе 16SrIX требует уточнения, поскольку у растений мы такую фитоплазму не выявили.

Список литературы О разнообразии фитоплазмозов сельскохозяйственных культур в России: патогены и их переносчики

- Ячевский А.А. Ведьмины метлы картофеля. Материалы по микологии и фитопатологии, 1926, 5(2): 1-12.

- Корачевский И.К. Вирусные болезни томата в Крыму. В сб.: Вирусные болезни в Крыму и на Украине/Под ред. В.Л. Рыжкова. Симферополь, 1934: 39-58.

- Рыжков В.Л., Корачевский И.К. Вирусные болезни помидоров в опытах по искусственному заражению. В сб.: Вирусные болезни в Крыму и на Украине/Под ред. В.Л. Рыжкова. Симферополь, 1934: 7-30.

- Сухов К.С., Вовк А.М. Цикадка Hyalesthes obsoletus Sign., переносчик столбура пасленовых. Доклады АН СССР, 1946, 53(2): 153-156.

- Сухов К.С., Вовк А.М., Кривин Б.Г. Указания по борьбе со столбуром томатов. В сб.: Методические указания по борьбе с вирусными болезнями сельскохозяйственных растений. М., 1959: 34-37.

- Doi Y., Teranaka M., Yora K., Asuyama H. Mycoplasma or PLT group-like microorganisms found in the phloem elements of plants infected with mulberry dwarf, potato witches’ broom, aster yellows or pawlonia witches’ broom. Annals of Phytopathological Society Japan, 1967, 33: 259-266.

- IRPCM and Phytoplasma/Spiroplasma Working Team -Phytoplasma Taxonomy Group. «Candidatus Phytoplasma», a taxon for the wall-less, non-helical prokaryotes that colonize plant phloem and insects. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2004, 54: 1243-1255 ( ) DOI: 10.1099/ijs.0.02854-0

- Lee I.-M., Hammond R.W., Davis R.E., Gundersen D.E. Universal amplification and analysis of pathogen 16S rDNA for classification and identification of mycoplasma-like organisms. Phytopathology, 1993, 83: 834-842.

- Lee I.-M., Gundersen-Rindal D.E., Davis R.E., Bartoszyk I.M. Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences. Int. J. Syst. Bacteriol., 1998, 48: 1153-1169 ( ) DOI: 10.1146/annurev.micro.54.1.221

- Lee I.-M., Davis R.E., Gundersen-Rindal D.E. Phytoplasma: phytopathogenic mollicutes. Annu. Rev. Microbiol., 2000, 54: 221-555 ( ) DOI: 10.1146/annurev.micro.54.1.221

- Wei W., Davis R.E., Lee I.-M., Zhao Y. Computer-simulated RFLP analysis of 16S rRNA genes: identification of ten new phytoplasma groups. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2007, 57: 1855-1867.

- Marcone C., Lee I.-M., Davis R.E., Ragozzino A., Seemuller E. Classification of aster yellows-group phytoplasmas based on combined analysies of rRNA and tuf gene sequences. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2000, 50: 1703-1713.

- Martini M., Lee I.-M., Bottner K.D., Zhao Y., Botti S., Bertaccini A., Harrison N.A., Carraro L., Marcone C., Khan A.J., Osler R. Ribosomal protein gene-based phylogeny for finer differentiation and classification of phytoplasmas. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2007, 57: 2037-2051 ( ) DOI: 10.1099/ijs.0.65013-0

- Cimerman A., Pacifico D., Salar P., Marzachì C., Foissac X. Striking diversity of vmp1, a variable gene encoding a putative membrane protein of the Stolbur Phytoplasma. Appl. Environ. Microbiol., 2009, 75: 2951-2957 ( ) DOI: 10.1128/aem.02613-08

- Lee I.-M., Zhao Y., Bottner K.D. SecY gene sequence analysis for finer differentiation of diverse strains in the aster yellows phytoplasma group. Mol. Cell Probes, 2006, 20: 87-91.

- Lee I.-M., Bottner-Parker K.D., Zhao Y., Davis R.E., Harrison N.A. Phylogenetic analysis and delineation of phytoplasmas based on secY gen sequences. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2010, 60: 2887-2897 ( ) DOI: 10.1099/ijs.0.019695-0

- Girsova N.V., Bottner-Parker K.D., Bogoutdinov D.Z., Meshkov Y.I., Mozhaeva K.A., Kastalyeva T.B., Lee I.-M. Diverse phytoplasmas associated with potato stolbur and other related potato diseases in Russia. Eur. J. Plant Pathol., 2016, 145: 139-153 ( ) DOI: 10.1007/s10658-015-0824-3

- Bertacchini A., Duduk B., Paltrinieri S., Contaldo N. Phytoplasmas and phytoplasma diseases: a severe threat to agriculture. Am. J. Plant Sci., 2014, 5: 1763-1788 ( ) DOI: 10.4236/ajps.2014.512191

- Deng S., Hiruki C. Amplification of 16S rRNA genes from culturable and non-culturable mollicutes. J. Microbiol. Meth., 1991, 14: 53-61.

- Gundersen D.E., Lee I.-M. Ultrasensitive detection of phytoplasmas by nested-PCR assays using two universal primer pairs. Phytopathologia Mediterranea, 1996, 35: 144-151.

- Tanne E., Boudon-Padieu E., Clair D., Davidovich M., Melamed S., Meir K. Detection of phytoplasma by polymerase chain reaction of insect feeding medium and its use in determining vectoring ability. Phytopathology, 2001, 91: 741-746.

- Проценко А.Е. Ареалы вирусов растений и фитопатогенных микоплазм в связи с мерами борьбы с ними. В cб.: Труды ВИЗР/Под ред. Ю.И. Власова. Л., 1974. Т. 41: 7-12.

- Богоутдинов Д.З. Особенности циркуляции возбудителя столбура пасленовых на севере его ареала. Доклады РАСХН, 2002, 6: 22-23.

- Гирсова Н.В., Кастальева Т.Б., Мешков Ю.И., Можаева К.А., Богоутдинов Д.З. Фитоплазмозы бобовых растений. Известия ТСХА, 2015, 2: 58-72.

- Lee I.-M., Martini M., Bottner K.D., Dane R.A., Black M.C., Troxclair N. Ecological implications from a molecular analysis of phytoplasma involeved in an aster yellows epidemic in various crops in Taxas. Phytopathology, 2003, 93: 1368-1377 ( ) DOI: 10.1094/PHYTO.2003.93.11.1368

- Shaw M.E., Kirkpatrick B.C., Davis R.M., Golino D.A. The beet leafhopper transmitted virescence agent causes a premature flowering and virescence disease of carrots (Abstr.). Phytopatology, 1990, 80: 1072.

- Duduk B., Peric P., Marcic D., Drobnjakovic T., Picciau L., Alma F., Bertaccini A. Phytoplasma in carrots: disease and potential vectors in Serbia. Bulletin of Insectology, 2008, 61(2): 327-331.

- Marcone C., Jarausch B., Jarausch W. Candidatus Phytoplasma prunorum, the causal agent of European stone fruit yellows: an overview. J. Plant Pathol., 2010, 92(1): 19-34.

- Mori N., Pavan F., Bondavalli R., Reggiani N., Paltrinieri S., Bertaccini A. Factors affecting the spread of «Bois Noir» disease in North Italy vineyards. Vitis, 2008, 47: 65-72.

- Алейникова Н.В., Родионовская Я.Э. Интродуцированный посадочный материал -источник фитоплазменной инфекции на виноградниках Крыма. Защита и карантин растений, 2015, 9: 31-33.