О разработке методики определения температуры обжига древней керамики

Автор: Волкова Е.В., Цетлин Ю.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных науки экспериментальные исследования в археологии

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке доступной методики оценки температуры обжига древней керамики. Авторы подчеркивают, что для этого пригодна только керамика, не подвергшаяся вторичному воздействию высокой температуры. Описываются длительные полевые эксперименты по низко- и высокотемпературному обжигу изделий в восстановительной, полувосстановительной и окислительной среде,в ходе которых производилось непрерывное измерение температуры в зоне нахождения сосудов. Обжиги проводились в кострищах, очагах и гончарных горнах. Предлагаемая методика является дальнейшим развитием исследований А. А. Бобринскогои предполагает ступенчатое нагревание небольших образцов керамики в лабораторных условиях в муфельной печи, позволяет с точностью ± 50 °С фиксировать температуру обжига сосудов. В статье также приводятся предварительные результаты определения температуры обжига сосудов малышевской неолитической культуры Приамурья.

Неолит, керамика приамурья, эксперимент, температура обжига, методика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328372

IDR: 14328372

Текст научной статьи О разработке методики определения температуры обжига древней керамики

Прежде чем обсуждать проблему изучения режимов обжига сосудов, следует остановиться на трех важных методических вопросах.

Первый – какая керамика в принципе пригодна для изучения по ней режимов обжига, второй – какова величина случайных колебаний температуры при обжиге в разных обжигательных устройствах, и третий – каково конкретное содержание понятия «культурная традиция термической обработки глиняной посуды».

Начнем с первого вопроса. Дело в том, что во время использования сосудов в быту, во время их разрушения и последующего отложения на древней дневной поверхности они часто подвергались дополнительному термическому воздействию. К таким видам воздействия относятся: использование посуды для приготовления горячей пищи на огне, попадание посуды или ее обломков в зону пожара, бытового или погребального костра и т. п. Все это ведет к частичному или полному искажению тех следов, которые возникли при первоначальном обжиге сосудов. Обломки сосудов, полностью прокаленные или подвергшиеся вторичному термическому воздействию, как правило, характеризуются одинаковым красно-коричневым цветом поверхностей и старых изломов. При этом полностью прокаленные черепки имеют такую одноцветность и на свежем изломе, а испытавшие вторичный нагрев могут сохранить многоцветность (из двух, трех и более слоев) на свежем изломе черепка.

Сосуды с целиком прокаленным черепком полностью не пригодны для изучения режимов обжига, а сосуды, побывавшие во вторичном огне, но сохранившие цветовую многослойность излома, пригодны для этого лишь частично ( Бобринский и др. , 1993. С. 14).

Второй вопрос – о величине случайных колебаний температуры при обжиге. В настоящее время по этнографическим и экспериментальным данным установлено, что при обжиге в кострище колебания температуры составляют 200–400 ºС, в очаге – около 200 ºС, в горне – около 100–150 ºС.

Третий вопрос касается содержания понятия «культурная традиция термической обработки керамики». Оно включает данные о: 1) температуре обжига; 2) газовой среде; 3) длительности выдержки сосудов при конечной температуре; 4) скорости поднятия температуры; 5) скорости остывания сосуда и 6) приемах послеобжиговой обработки изделий.

По керамике, пригодной для изучения обжига, сейчас методически доступно выяснение следующих аспектов этих традиций:

-

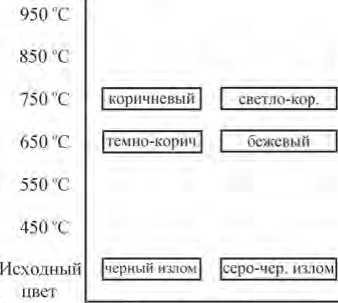

1. Температура обжига : 350–400 °С (выгорание органических примесей, остаточная пластичность), 600–650 °С (начало температуры каления), 950 °С (начало плавления некоторых легкоплавких глин).

-

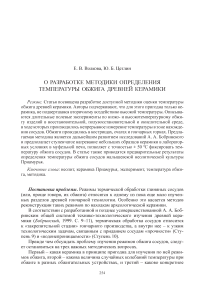

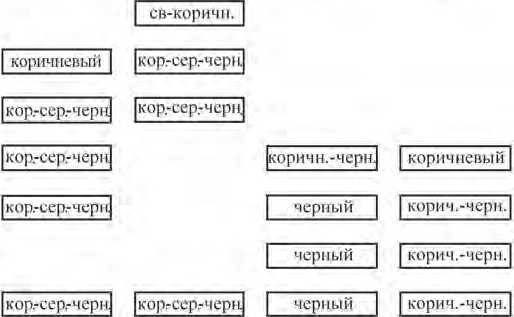

2. Газовая среда обжига (рис. 1) – восстановительная (красные и белые глины дают черный или темно-серый цвет) или окислительная (красные глины приобретают различные красно-коричневые оттенки, белые глины – белый цвет).

-

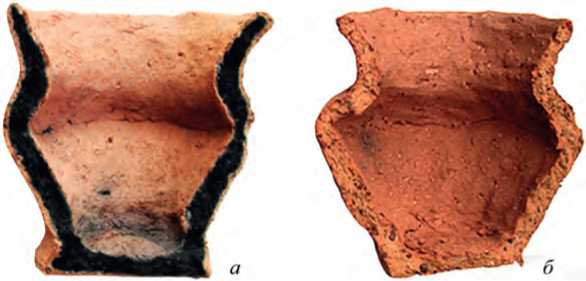

3. Продолжительность обжига (рис. 2) – короткая (при низких температурах сохраняется остаточная пластичность, при высоких – наблюдается поверхностная прокаленность черепка) или длительная (при низких температурах утрачивается остаточная пластичность, при высоких – происходит полная про-каленность черепка).

-

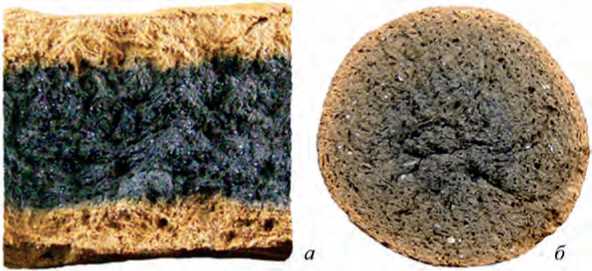

4. Скорость остывания сосуда (рис. 3) – быстрая (резкая цветовая граница между поверхностными и центральным слоями излома) или медленная (размытая граница).

-

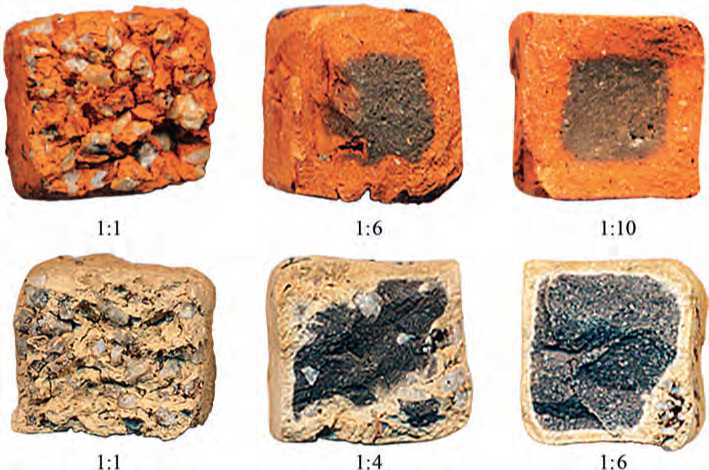

5. Зависимость степени прокаленности черепка от состава формовочной массы (рис. 4) – возрастает при увеличении концентрации минеральных примесей.

-

6. Приемы послеобжиговой обработки – обваривание, чернение, каление. Характерные признаки этих приемов подробно изложены в фундаментальном исследовании А. А. Бобринского (1978. С. 236–240).

Рис. 1. Образцы экспериментальных сосудов, обожженных в газовой среде а – восстановительной; б – окислительной

Данная небольшая статья посвящена обсуждению вопроса о доступных приемах определения температуры обжига сосудов. Она базируется на предложенном в свое время А. А. Бобринским методе ступенчатого анализа температуры ( Бобринский , 2006. С. 417, 418).

В основе этого метода лежит знание о том, что повторное нагревание обожженного черепка в муфеле в окислительной среде меняет окраску его поверхности и излома только в том случае, если температура этого нагрева выше предшествующей температуры обжига сосуда . Для определения температуры обжига от образца откалываются несколько небольших кусочков размером 2–2,5 см2,

Рис. 2. Образцы экспериментальных сосудов, обожженных при температурах каления глины (свыше 650 ºС)

а – с короткой выдержкой; б – с длительной выдержкой

Рис. 3. Экспериментальные образцы, демонстрирующие характер излома сосудов при остывании изделий после обжига

-

а – быстром; б – медленном

каждый из которых получает свой номер. Сначала в лабораторном журнале описывается цвет обеих поверхностей и излома каждого образца. После этого они последовательно помещаются в муфельную печь, предварительно разогретую до 450 °С, и выдерживаются при разной температуре с шагом 100 °С в течение 10 мин. Соответственно, образец № 1 – при 450 °С, № 2 – при 550 °С, № 3 – при 650 °С и т. д. Затем эти вторично обожженные образцы сравниваются по цвету поверхности и излома с исходным образцом, от которого они были отколоты. При этом фиксируется, какой из образцов начал изменять свой первоначальный цвет. Именно этот образец и будет примерно характеризовать ту температуру обжига, которую испытал анализируемый сосуд.

Источники . Программа по изучению обжига осуществлялась нами в 2013–2015 гг. в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению

Рис. 4. Экспериментальные образцы, показывающие зависимость степени прокаленности черепка от концентрации минеральных примесей

Верхний ряд – образцы из красной глины; нижний ряд – образцы из белой глины древнего гончарства и на базе Рыбинской археологической экспедиции (Волкова, 2014; 2015; Волкова, Цетлин, 2015).

Всего нами было проведено 18 обжигов, в том числе: а) 4 обжига – в кострище и 5 – в очаге в полувосстановительной среде с использованием разных видов топлива; б) 5 низкотемпературных обжигов в очаге в восстановительной среде; в) 2 обжига в очаге в окислительной среде с восстановительной средой на заключительном этапе с целью чернения сосудов; г) 2 обжига в гончарном горне в окислительной среде с медленным и быстрым подъемом температуры и разной выдержкой сосудов при максимальной температуре.

Результаты экспериментальных исследований . Проведенные эксперименты позволили сделать следующие наблюдения:

-

1) При обжиге сосудов в кострище и очаге в условиях нестабильной (по-лувосстановительной) газовой среды было выяснено, что различия в цвете поверхностей и изломов сосудов не зависят от вида обжигательного устройства и характера топлива. Исключение представляет собой только обжиг в навозе, в результате которого происходит дополнительное осветление сосудов, изготовленных из красной глины.

-

2) При низкотемпературном обжиге в очаге в восстановительной среде выяснилось, во-первых, что если использовать в качестве «изолятора» слой песка толщиной 10 см или слой золы свыше 20 см, то сосуды остаются полностью необожженными даже при температуре горения топлива 900–1000 °С; во-вторых,

Лабораторная 759 "с оценка

температуры

950 °C

850 °C

750 °C

650 °C

550 °C

450 °C

Исходный цвет ок. 650 °C

750-850 "С

850-950 °C

550-650 "С коричневый серо-черн.

| серо-черн. |

| серо-черн. |

Результаты прямого измерения температуры

Обжиг № I 750 °C

Обжиг № 2 800 °C

Обжиг № 3 ок. 900 ° С

Обжиг №4 ок. 600 °C

Обжиг № 5 600-670"С

Рис. 5. Результаты лабораторного определения температуры обжига экспериментальных сосудов в кострище и очаге в полувосстановительной газовой среде при использовании в качестве «изолятора» слоя золы толщиной не более 10–15 см температура нагрева сосудов не превышает 500 °С, несмотря на температуру горения топлива около 1000 °С.

-

3) При обжиге сосудов в окислительной среде с последующим чернением за счет создания восстановительной среды на заключительном этапе сосуды изменяют окраску поверхности с красно-коричневой на черную с серыми пятнами. Длительная выдержка сосудов в восстановительной среде ведет к тому, что не только поверхности, но и излом черепка полностью окрашивается в черный или серый цвет. Все это делает такие сосуды неотличимыми по внешнему виду от сосудов, длительно обжигавшихся в восстановительной среде при температуре до 500 °С.

-

4) При обжиге сосудов в гончарном горне в окислительной среде при быстром (за 40 мин.) и медленном (за 3 часа 12 мин.) подъеме температуры до 700 °С во всех случаях сохраняется полная или частичная трехслойность излома. Толщина осветленного слоя зависит от длительности выдержки сосудов при конечной температуре. При этом слабая остаточная пластичность в центральной части черепка сохраняется в том случае, если сосуды выдерживаются при 700 °С не более 10 мин. (при медленном подъеме температуры) и не более 20 мин. (при быстром ее подъеме).

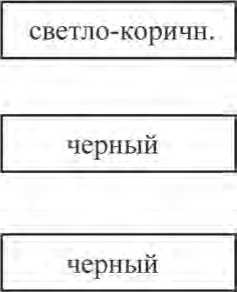

Практическое применение методики . Теперь в качестве примера рассмотрим результаты лабораторного определения температуры обжига по некоторым экспериментальным и археологическим образцам сосудов. Начнем с экспериментальных данных.

Лабораторная оценка температуры

450-550 °C

950 °C

850 °C

750 °C

650 °C

550 °C

450 °C

Исходный цвет

Результаты прямого измерения температуры

Обжиги в очаге № 1 и № 2 476-479 °C

Рис. 6. Результаты лабораторного определения температуры обжига экспериментальных сосудов в очаге в восстановительной среде

|

Лабораторная |

Обжиг-ок. 700 "С |

Обжиг-ок. 700 "С |

Обжиг-ок. 900 °C |

Обжиг-ок. 900 °C |

|

опенка температуры |

Чернение-ок. 500 "С |

Чернение - ок. 600 "С |

Чернение- ок. 500 “С |

Чернение-ок. 700 “С |

|

950“С |

| красно-коричн. | |

| красно-коричн. | |

||

|

850 “С |

| коричневый |

| коричневый |

||

|

750 ”0 |

коричневый |

| коричневый |

| коричневый |

| серо-коричн. | |

|

650 "С |

| светло-коричн. | |

| темно-коричн. | |

| коричневый |

черный |

|

550 °C |

| темно-коричн. | |

серо-коричн. | |

серо-коричн. | |

черный |

|

450 "С |

черный |

черный |

черный |

черный |

|

Исходный цвет |

||||

|

черный | |

черный | |

| черный |

| серо-черн. излом | |

|

Результаты прямого Обжиг №3 (2014 г.) Обжиг №4 (2014 г.)

изменения температуры Максимальная температура 750 С Максимальная температура 820-920"С

Рис. 7. Результаты лабораторного определения значений высокотемпературного обжига экспериментальных сосудов в очаге в окислительной среде и температуры последующего чернения сосудов

Лабораторная 650-750 "С опенка

650-750 С

температуры

бежевый излом

Результаты Обжиги Обжиги пря мого № 2 и № 3 № 2 и № 3

изменения в горне 700°C п горне 700°С температуры 5 мин. 20 мин.

Температура завышена на 150-200 "С

| светло-кор, | I светло-кор | | бежевый излом | [бежевый излом| | бежевый излом | [бежевый шлом|

[бежевый излом)

Обжиги №2 и№3 пгорне 700"С 60 мин.

Обжит №2и№3 в горне 700"С 24 часа

Рис. 8. Результаты лабораторного определения температуры экспериментальных сосудов в гончарном горне в окислительной среде с быстрым и медленным подъемом температуры и разной выдержкой

Лабораторная температуры ок.500*С ок. 500°С ок. 500 °С(63% сосудов) ок 650 °С( 18%) ок. 750 °С( 16%)

950‘С

850 "С

750 °C

650 °C

550 °C

450 °C Исходный цвет

| свет ю-коричн.

| светло-коричн.| | коричневый

| коричневый | | коричневый | (свет-среднс-корич^ | серо-коричнев | | темно-корнчн

| темно-корнчи, I |темно-корнчн | | темно-сер.излом | | темн-сср, из л ом | (теми.-сер,излом

|корнчнево-чср.| |темно-коричн. | | темно-сер.излом | |темн.-сер.излом| [темн.-сер.нзлом мЖрнй Шереметьево

Малышево-1

Рис. 9. Результаты лабораторного определения температуры обжига керамики малышевской неолитической культуры

-

1) При обжиге сосудов в кострище и очаге в условиях нестабильной (полу-восстановительной) газовой среды результаты лабораторной реконструкции температуры практически полностью совпадают с реальной температурой обжига сосудов (рис. 5).

-

2) При низкотемпературном обжиге в очаге в восстановительной среде лабораторные данные о температуре также соответствуют непосредственным измерениям температуры обжига с помощью термопары (рис. 6).

-

3) При обжиге сосудов в очаге в окислительной среде с последующим чернением удалось в ходе лабораторных исследований выделить два температурных уровня: первый – более низкий, характеризующий температуру, при которой происходило чернение сосудов; и второй – более высокий уровень, который фиксирует температуру предшествующего обжига изделий (рис. 7).

-

4) При обжиге сосудов в гончарном горне в окислительной среде с быстрым и медленным подъемом температуры до 700 °С лабораторные испытания дали совпадение с реальной температурой обжига сосудов в случае медленного подъема температуры, а при быстром ее подъеме и длительной выдержке (60 мин. и 24 часа) результаты лабораторных определений температуры оказались завышенными примерно на 150–200 °С (рис. 8). Причина такого эффекта пока не выяснена.

Попытка определения температуры обжига археологической керамики пока проводилась только на небольшом материале. В качестве примера приведем определение температуры обжига малышевской неолитической керамики Дальнего Востока, относящейся к VII–IV тыс. до н. э. (рис. 9). В общей сложности исследованию были подвергнуты образцы от 38 сосудов с трех памятников. Выяснилось, что 63 % сосудов обжигались при температуре около 550 ºС, 18 % сосудов – при 650 ºС, 16% сосудов – при 750 ºС.

Перспективы исследования. В дальнейшем планируется изучения двух вопросов: 1) влияния длительного приготовления пищи на искажение температуры обжига сосудов и 2) дополнительная проверка методики отделения случаев длительного низкотемпературного обжига сосудов в восстановительной среде от случаев высокотемпературного окислительного обжига с последующим чернением изделий.

Список литературы О разработке методики определения температуры обжига древней керамики

- Бобринский А. А.,1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: СамГПУ. С. 5-109.

- Бобринский А. А., 2006. Данные технологии о происхождении гончарства//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара: Научн.-техн. центр. С. 413-421.

- Бобринский А. А., Волкова Е. В., Гей И. А., 1993. Кострища для обжига керамики//Археологические исследования в Поволжье. Самара: Самарский ун-т. С. 3-44.

- Волкова Е. В., 2014. Роль эксперимента в изучении обжига глиняной посуды//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Том IV. Казань: Отечество. С.133-137.

- Волкова Е. В., 2015. Очаг или кострище? (экспериментальный обжиг посуды)//Самарский научный сборник. № 3(12). Самара: ПГСГА, С. 37-55.

- Волкова Е. В., Цетлин Ю. Б., 2015. Некоторые проблемы экспериментального изучения обжига сосудов//Самарский научный сборник. № 3(12). Самара: ПГСГА. С. 56-62.