О развитии эпифитных лишайников в зависимости от условий биотопа (на примере Красносамарского лесного массива)

Автор: Корчиков Е.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

На примере единственного в зоне настоящих степей Заволжья Красносамарского лесного массива охарактеризован современный состав эпифитных лишайников в некоторых лесных сообществах. При- ведён список видов лишайников с указанием их проективного покрытия и встречаемости в различных фитоценозах. Выявлено влияние экологических факторов на развитие лишайников.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198097

IDR: 148198097 | УДК: 582.291

Текст научной статьи О развитии эпифитных лишайников в зависимости от условий биотопа (на примере Красносамарского лесного массива)

В зоне настоящих (типичных) степей участки нетронутой хозяйственной деятельностью человека растительности сохранились лишь на крутых склонах (ковыльные степи) и в глубоких балках (байрачные леса), а также в долинах степных рек (пойменные и аренные леса). Лихенофлористический состав различных типов степных лесов и эпифитные (на-ствольные) синузии практически не изучены, чем и вызвано выполнение данной работы.

Материалы и методы

Наши исследования осуществлялись на биомониторинговом стационаре Самарского госуниверситета (функционирует с 1974 года) в Красносамарском лесном массиве (Самарская область), который представляет собой единственный относительно крупный (13,5 тыс. га) лесной массив в пределах зоны настоящих степей на всём крайнем юго-востоке европейской России [2] и находится в долине сре днего течения реки Самары в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей обыкновенного чернозёма [4, 5].

Для выявления состава лишайников в изучаемых нами лесных сообществах (табл. 1) были заложены пробные площади (5050 м), на которых осуществлялось обследование древостоя, травостоя и почвы с использованием методов, изложенных в работе Н.М. Матвеева [5]. Освещённость определяли с помощью люксметра «Ю 116» на высоте 140

см в 7 точках пробной площади и на открытой местности (не менее 20ґ20 м) при облачности менее 5 % в период с 11:30 до 12:30, относительную влажность воздуха и температуру – на высоте 140 см в центре пробной площади термогигрометром «Testo 608-H1» (повторность трёхкратная). Для выявления видового состава и проективного покрытия травостоя на пробной площади закладывали по 50 учётных площадок (1 х 1 м), на которых фиксировали отдельные виды и образуемое ими проективное покрытие. В последующем рассчитывали среднее покрытие для каждого вида (среднее арифметическое значение из 50 учётных площадок).

Для оценки лихеносинузий в пределах каждой пробной площади на 15 деревьях на высоте 20 и 140 см с четырёх сторон света закладывали по 120 учётных площадок (10ґ10 см) [6]. На учётной площадке фиксировали виды лишайников и образуемое ими проективное покрытие с помощью сеточки Л.Г. Раменского с точностью до 0,25 %. По результатам обследования 120 учётных площадок рассчитывали среднеарифметическое проективное покрытие и встречаемость для каждого выявленного в фитоценозе вида лишайника [5].

Результаты и их обсуждение

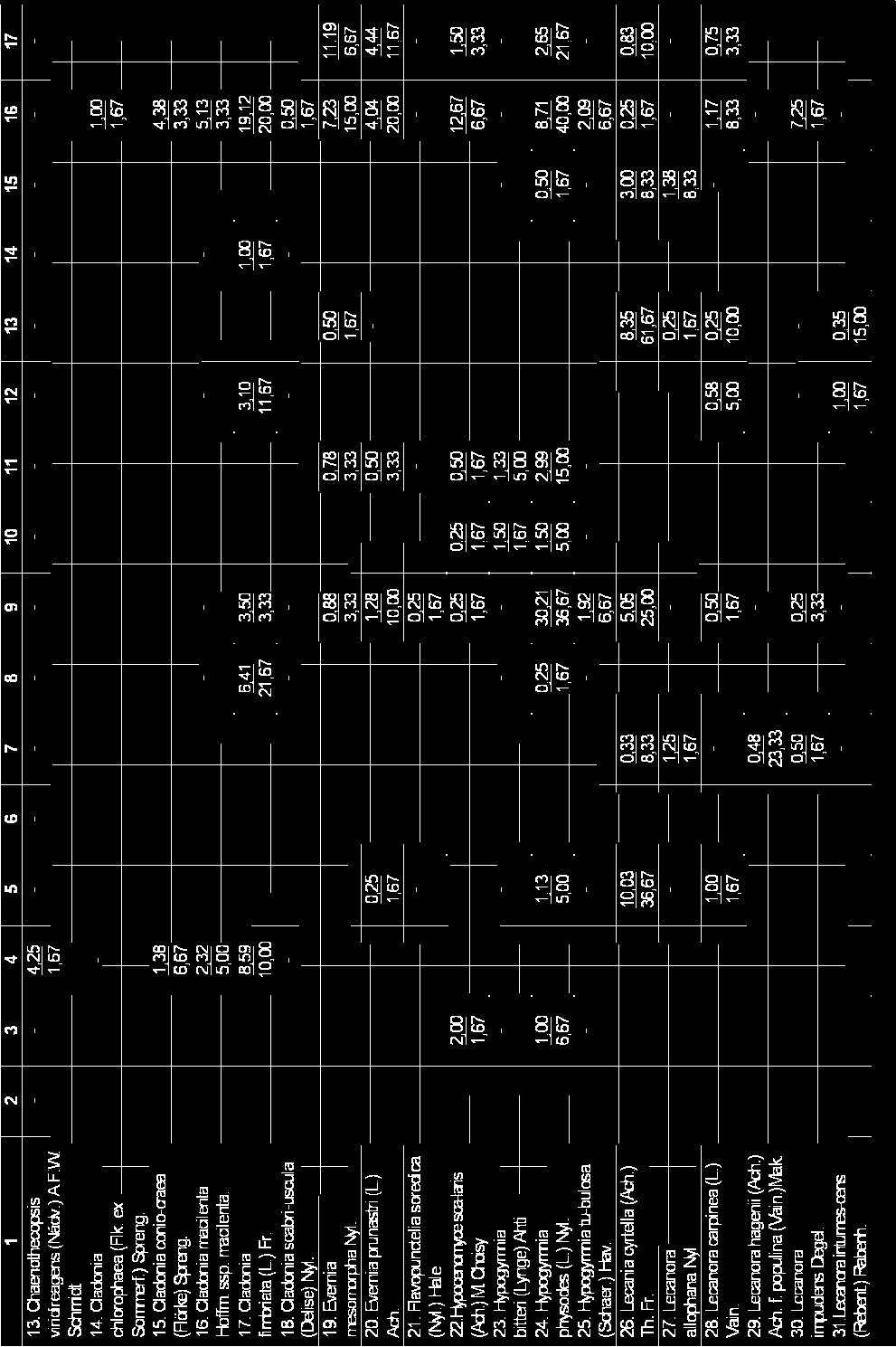

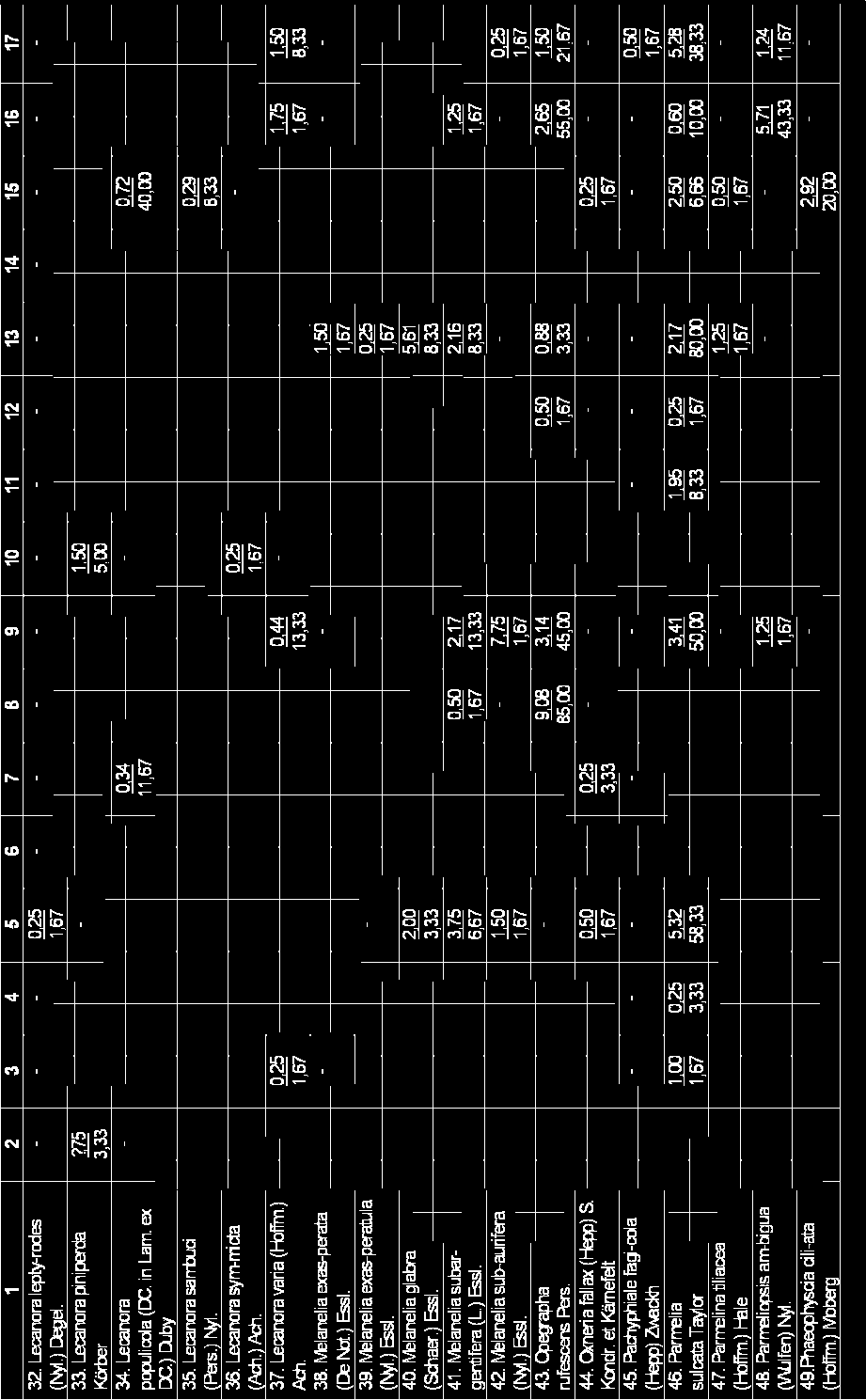

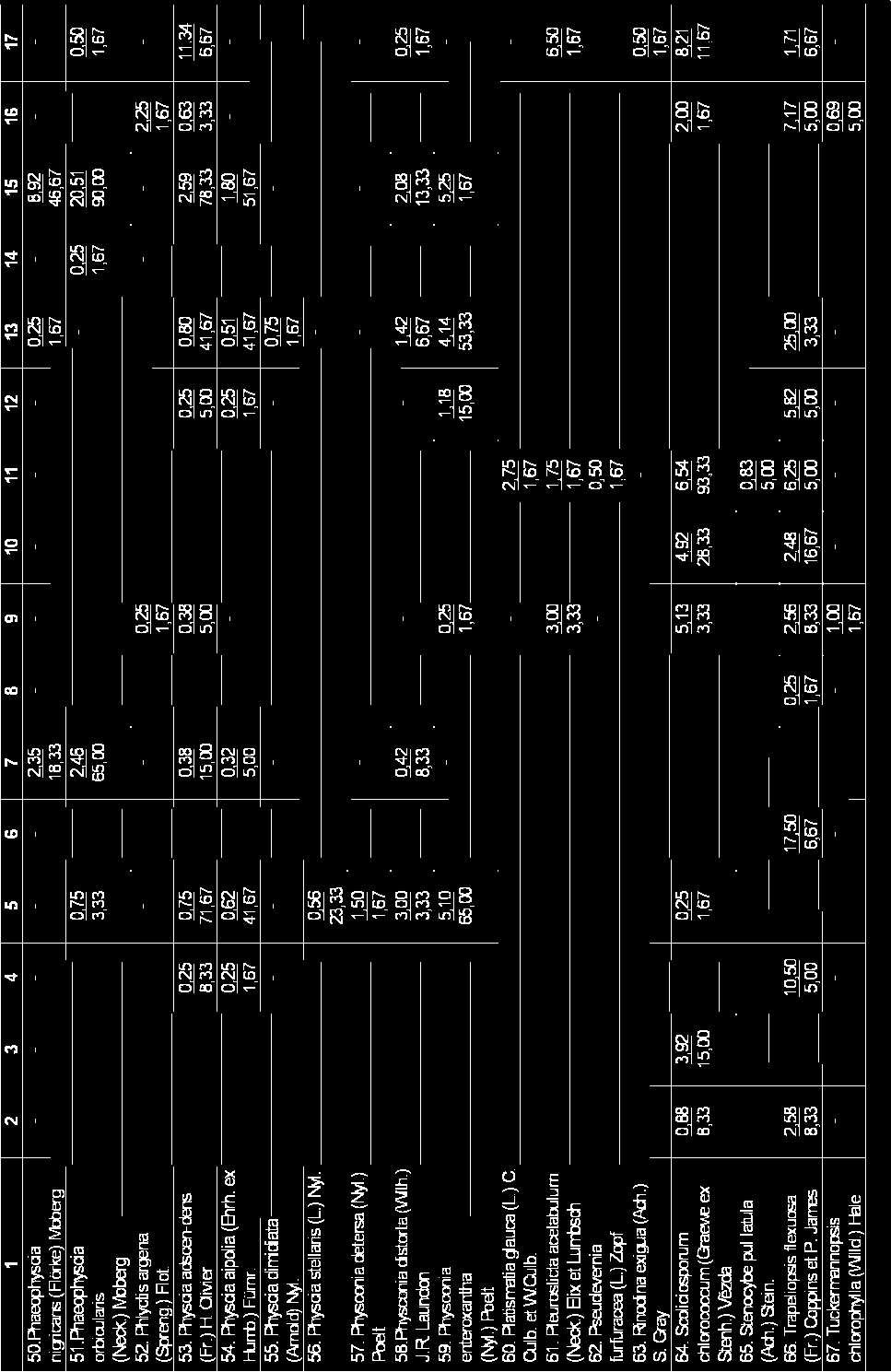

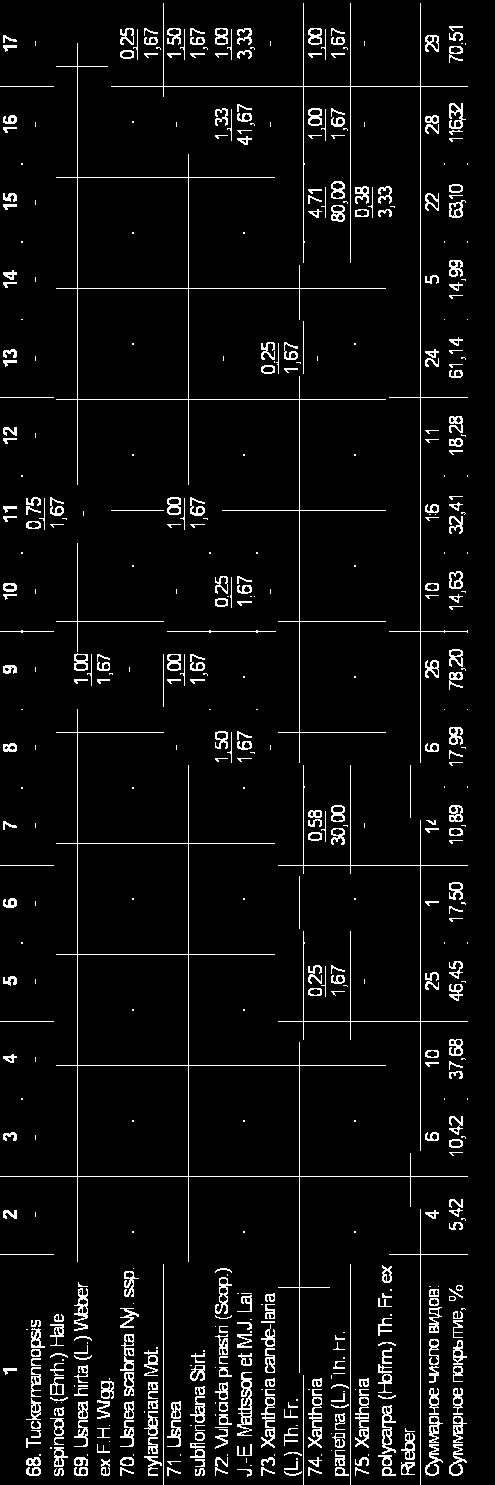

На основе камеральной обработки полевых материалов за 2004…2007 гг. мы выявили в изученных лесных сообществах 75 эпи- фитных видов (табл. 2) лихенизированных (лишайников) и нелихенизированных грибов, традиционно учитываемых в сводках лишайников [3]. Номенклатура таксонов приводится нами по литературным источникам [3, 7, 9].

Как видно из табл. 2, в исследованных нами лесных сообществах наиболее разнообразен (28…29 видов) лихенофлористический состав березняка на влажноватой супеси на песчаной (арена) террасе р. Самары.

Ввиду особенностей роста на арене р. Самары (сильно изогнутые стволы) берёза образует для эпифитных лишайников наиболее разнообразные по режиму капельно-жидкого увлажнения местообитания.

Отмечено, что в большинстве случаев пойменные лесонасаждения характеризуются сравнительно обеднённым лихенофлористи-ческим составом (всего во всех изученных сообществах выявлено 51 вид) по сравнению с аренными сообществами (66 видов), в которых существенно меньше относительная влажность воздуха (табл. 1). Это совпадает со значимым (t ст > 3,29 при Р = 0,999) снижением освещённости в пойменных лесонасаждениях по сравнению с аренными (табл. 1), а лишайники как фототрофные организмы чувствительны к интенсивности солнечного освещения. Во всех изученных сообществах нами выявлена тенденция увеличения числа видов лишайников с усилением освещённости. В связи с этим, видовое разнообразие лишайников повсеместно на стволах деревьев на высоте 140 см всегда больше, чем на высоте 20 см.

Наиболее богат лихенофлористический состав изученных нами березняков (43 вида), затем следуют дубово-липовые насаждения (41 вид) и осинники (26 видов).

Лихенофлористический состав искусственных сосняков беден (21 вид). Возможно, это связано с тем, что для полного заселения лишайниками искусственных лесопосадок требуется много времени [10].

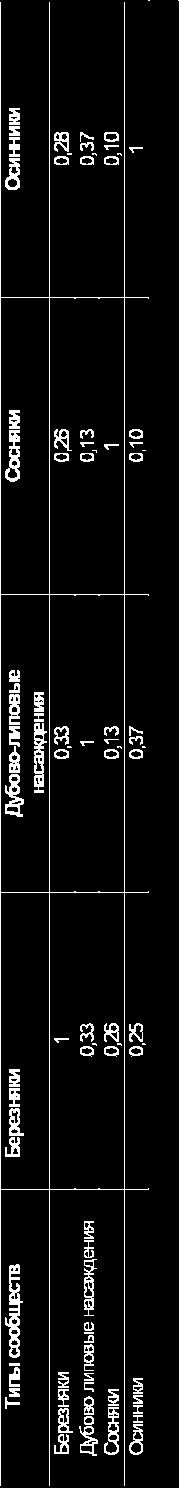

Из табл. 3 видно, что вид-эдификатор в фитоценозе оказывает существенное влияние на развитие лишайников, поэтому по лихе-нофлористическому составу изученные лесные сообщества достаточно обособленны друг от друга (значения коэффициента Жаккара не превышают 0,37). Тем не менее, незначительное сходство в лихенофлористичес-ком составе между березняками, с одной стороны, и дубово-липовыми насаждениями, сосняками и осинниками, с другой стороны, проявляется. Наибольшим сходством лихе-нофлористического состава характеризуются осинники и дубово-липовые насаждения.

Известно, что в результате средопреобразующего воздействия растений и их гетеротрофных консортов в каждом фитоценозе возникает специфическая внутренняя биогенная среда – биотоп [1, 8], который влияет на развитие всех обитающих здесь организмов, в том числе и эпифитных лишайников. Как видно из табл. 1, исследованные нами лесонасаждения достаточно чётко отличаются друг от друга по целому ряду экологических показателей. Соответственно изменяется и их лихенофлористический состав.

Как уже отмечалось, лучше всего эпифитные лишайники развиваются в березняке на влажноватой супеси на арене р. Самары. Здесь в составе синузий максимальное число видов (28…29) с наибольшим суммарным проективным покрытием (70,51…116,32 %). Следует отметить, что развивающиеся в нижней части стволов деревьев (на высоте 20 см) и на высоте 140 см виды лишайников неодинаковы. Исключение составляют Buellia schaereri, Candelariella xanthostigma, Evernia mesomorpha, Evernia prunastri, Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia physodes, Lecania cyrtella, Lecanora carpinea, Lecanora varia, Opegrapha rufescens, Parmelia sulcata, Parmeliopsis ambigua, Physcia adscendens, Scoliciosporum chlorococcum, Trapeliopsis flexuosa, Vulpicida pinastri, Xanthoria parietina , которые, проявляя экологическую лабильность, встречаются на стволах берёзы повислой как возле поверхности почвы, так и на высоте 140 см. При этом наибольшим проективным покрытием из перечисленных видов характеризуются Candelariella xanthostigma, Evernia mesomorpha, Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia physodes, Physcia adscendens, Scoliciosporum chlorococcum, Trapeliopsis flexuosa (до 7,17…14,83 %), а высокой встре-

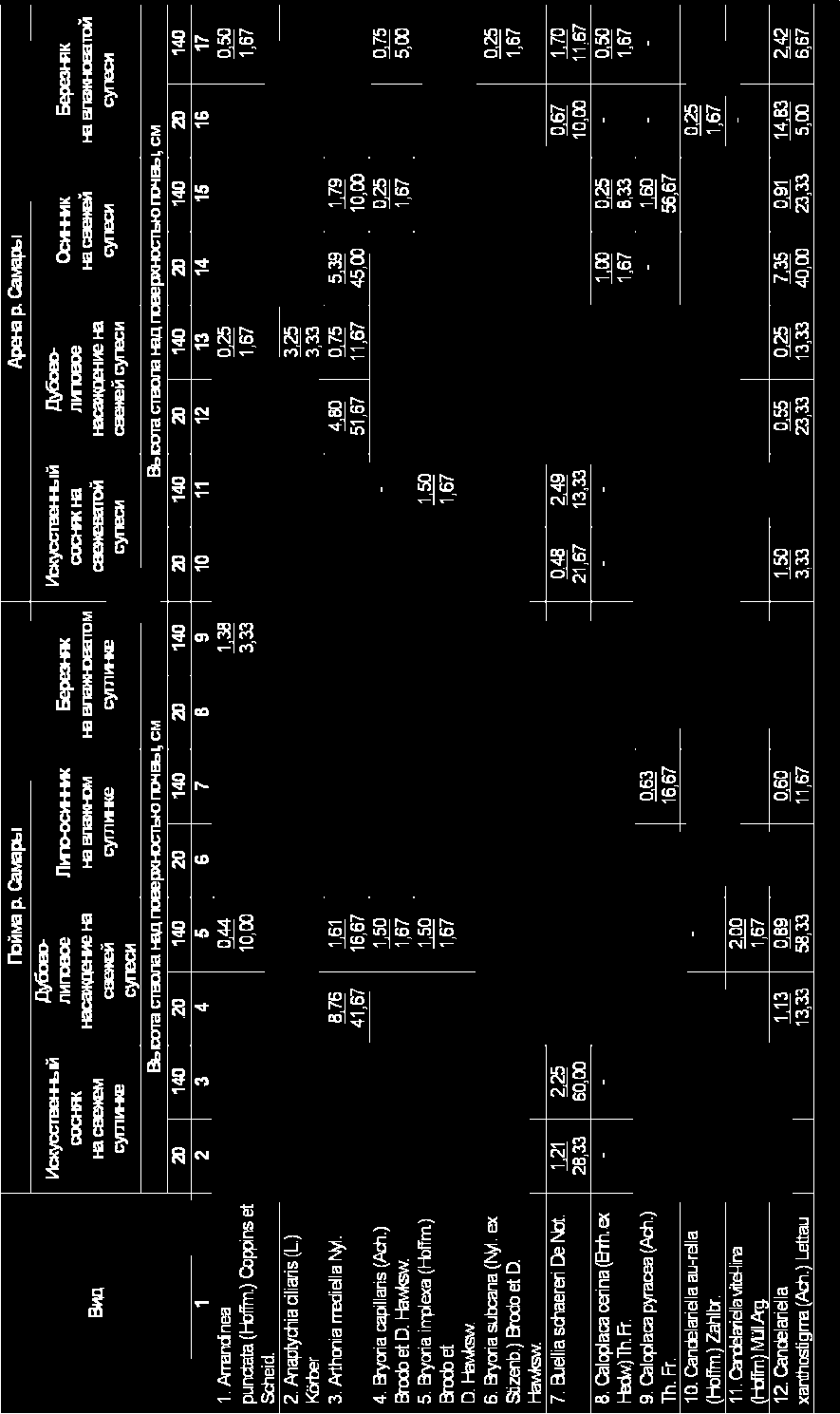

Таблица 1. Экологическая характеристика исследуемых лесных сообществ в Красносамарском лесном массиве

|

Шифр (1) и наименование лесонасаждений по А.Л. Бельгарду, 1971 |

lL о “ а |

й 8 2 § g 8 5 т Е g ithi |

| 8 g >s g- 1Нч |

Доминирующие виды сосудистых растений в травостое (в скобках среднее проективное покрытие (2), %) |

|

|

СГ Д СГ 2-3 10 Б с п/осв - III п Краткопоёмное берёзовое насаждение полуосветлённой структуры в стадии изреживания на влажноватом суглинке в пойме |

0,7 |

2,5 |

116,8 |

92,4 |

Convallaria majalis L. (29,9), Rubus caesius L. (19,2) |

|

СП' С СП 2 8Л 2Д сч тен - III Краткопоёмное дубово-липовое насаждение теневой структуры в стадии изреживания на свежей супеси в пойме |

0,7 |

3,9 |

116,7 |

96,2 |

Convallaria majalis L. (36,3), Brachy-podium pinnatum (L.) Beauv. (7,7), Aristolochia clematitis L. (6,4) |

|

′ ОЧ СГ 2 10С о , ед В ш п/осв - II Искусственный сосняк с естественной примесью вяза шершавого полуосветлённой структуры в стадии смыкания на свежем суглинке в пойме |

0,8 |

1,4 |

123,6 |

86,6 |

Chelidonium majus L. (11,3), Aristolochia clematitis L. (6,8) |

|

′ Д с СГ 3 8Ос 2Л с п/тен - III Краткопоёмное липо-осиновое насаждение полутеневой струк-туры в стадии изреживания на влажном суглинке в пойме |

0,8 |

2,8 |

123,5 |

86,2 |

Aegopodium podagraria L. (24,2), Humulus lupulus L. (7,3), Rubus caesius L. (7,1), Convallaria majalis L. (5,4) |

|

СП С СП 2-3 10Б п п/осв - III Березняк полуосветлённой структуры в стадии изреживания на влажноватой супеси на арене |

0,6 |

15,4 |

111,1 |

94,1 |

Convallaria majalis L. (36,7), Rubus cae-sius L. (20,3), Ely-trigia repens (L.) Nevski (3,9), Equise-tum hyemale L. (2,8), Carex pseudocyperus L. (2,6) |

|

СП С СП 2 7Л с 3Д ч тен - III Дубово-липовое насаждение теневой структуры в стадии изреживания на свежей супеси на арене |

0,7 |

1,9 |

135,5 |

83,8 |

Convallaria majalis L. (39,4), Polygo-natum odoratum (Mill.) Druce (14,6), Carex supina Wahlenb. (14,5) |

|

СП ОЧ СП 1-2 10С о п/осв - II Искусственный сосняк полуосветлённой структуры в стадии смыкания на свежеватой супеси на арене |

0,6 |

17,5 |

145,4 |

83,5 |

Asparagus officinalis L. (1,6 Bromopsis inermis (Leyss. Holub. (1,0) |

|

СП С СП 2 10Ос п/осв - III Осинник полуосветлённой структуры в стадии изреживания на свежей супеси на арене |

0,7 |

11,1 |

111,1 |

91,9 |

Convallaria majalis L. (64,2), Rubus caesius L. (16,6), Galium aparine L (10,6), Equisetum hyemal L. (4,3) |

Примечание. (1): С – судубравные, Дс – дубравные позиции, ОЧ – подзона обыкновенного чернозёма; СП – супесь, СГ – суглинок; штрих ( “ ) – в краткозаливаемой пойме; 1-2 – свежеватый, 2 – свежий, 2-3 – влажноватый, 3 – влажный типы увлажнения; п/осв – полуосветлённая, п/тен – полутеневая, тен – теневая световая структура; II – стадия смыкания, III – стадия изреживания; Дч – дуб черешчатый, Лс – липа сердцевидная, Ос – осина, Со – сосна обыкновенная, Бп – берёза повислая, Вш – вяз шершчавый. (2): Проективноес покрытие выражено какс среднее ароифметическое значение из 50 учётных площадок 1х1 м.

Таблица 2. Среднее проективное покрытие (в числителе) и встречаемость (в знаменателе) эпифитных лишайников в различных типах лесных сообществ Красносамарского лесного массива, %

Окончание таблицы 2

-го :о “ГО -ф о -ф <о <о^

<ф

XL :Ф “ГО

■I-:го

о

<го -о iC “ГО о

-го iC ю а iC “ГО :ф ю а

■I-

-ф :ф о

-го о

% -го

-о iC iC

^ф <ф iC “ГО

■I-

-ф -о iC

-ф

■ф <о

“ГО ю

-ф :ф

-О

“ГО

-го

<го -о iC :ГО ю iC

о

“ГО

“ГО

-о

-Z со

-го

чаемостью – Hypogymnia physodes, Opegrapha rufescens, Parmelia sulcata, Parmeliopsis ambigua, Vulpicida pinastri (до 38,33…55,00 %).

Березняк на влажноватом суглинке в пойме р. Самары по сравнению с рассмотренным фитоценозом (табл. 1) характеризуется большей сомкнутостью древостоя, меньшим световым довольствием, большей влажностью и меньшей прогреваемостью воздуха. Суглинистая аллювиальная почва обладает повышенным потенциальным плодородием. Во время весеннего разлива реки за счёт поднятия грунтовых вод почва получает дополнительный запас влаги. Следует также иметь в виду, что арена в Красносамарском лесном массиве возвышается над поймой на 60…77 м [4]. Пойма р. Самары представляет собой своеобразную котловину, в которой застаивается холодный воздух. Весной и осенью здесь чаще, чем на арене, случаются заморозки. Почва и воздух позже, чем на арене, прогреваются весной до эффективных температур. Вегетация растений здесь начинается позже и раньше заканчивается [4]. Лихенофлорис-тический состав березняка в пойме существенно отличается от такового на арене. Во-первых, здесь очень мало лишайников поселяется на стволах берёзы вблизи почвы (на высоте 20 см). Причём, общими с березняком на влажноватой супеси на арене на данной высоте являются Cladonia fimbriata, Hypogymnia physodes, Melanelia subargenti-fera, Opegrapha rufescens, Trapeliopsis flexuosa, Vulpicida pinastri . На стволах берёзы на высоте 140 см здесь встречаются виды лишайников, которые отсутствуют в березняке на влажноватой супеси на арене: Cladonia fimbriata, Flavopunctelia soredica, Hypogymnia tubulosa, Lecanora impudens, Melanelia subargentifera, Phlyctis argena, Physconia enteroxantha, Tuckermannopsis chlorophylla, Usnea hirta . Наибольшее проективное покрытие в рассматриваемом сообществе (9,08…30,21 %) образуют Hypogymnia physodes, Opegrapha rufescens , их встречаемость достигает 36,67…85,00 %.

В осиннике на свежей супеси на арене в нижней части стволов осины (на высоте 20

см) отмечено только 5 видов лишайников с суммарным покрытием до 14,99%. Это: Arthonia mediella, Caloplaca cerina, Candelariella xanthostigma, Cladonia fimbriata, Phaeophyscia orbicularis . На высоте 140 см из них на стволах осины отмечены Arthonia mediella, Caloplaca cerina, Candelariella xanthostigma, Phaeophyscia orbicularis , а также ещё 18 видов лишайников, из которых наибольшим проективным покрытием (4,71…20,51 %) и встречаемостью до 46,67…90,00 % характеризуются Phaeo-physcia nigricans, Phaeophyscia orbicularis , Xanthoria parietina (табл. 2).

Липо-осинник, развивающийся на влажном суглинке в пойме, отличается от предшествующего лесонасаждения не только присутствием в древостое, кроме осины, ещё и липы сердцевидной, но также более плодородной аллювиальной суглинистой почвой, поёмностью, большей сомкнутостью и влажностью воздуха, пониженным световым довольствием и температурами (табл. 1). У поверхности почвы в краткопоёмных условиях на стволах отмечен только Trapeliopsis flexuosa (покрытие 17,50, встречаемость 6,67 %). На высоте 140 см его на стволах осины нет. Отметим, что данный вид не был зафиксирован и в осиннике на свежей супеси на арене. На стволах деревьев на высоте 140 см здесь отмечено 14 видов, образующих общее проективное покрытие до 10,89 % (табл. 2). Среди них наибольшим покрытием (2,35…2,46 %) характеризуются Phaeophyscia nigricans, Phaeophyscia orbicularis , а чаще других отмечаются в синузиях Physcia adscendens (15,00 %) , Caloplaca pyracea (16,67 %), Phaeophyscia nigricans (18,33 %), Lecanora hagenii f. populina (23,33 %), Xanthoria parietina (30,00 %), Phaeophyscia orbicularis (65,00 %).

Дубово-липовые насаждения в пойме и на арене развиваются на свежей супеси, имеют одинаковую сомкнутость древостоя, но на арене дуб черешчатый принимает несколько большее участие в сложении древостоя, здесь под пологом ниже световое довольствие и температура, но выше относительная влажность воздуха. Лихенофлористический состав пойменного дубово-липового насаждения по числу видов лишайников (10…25) не уступает таковому на арене (11…24) (табл. 2). Пониженное световое довольствие в дубово-липовом насаждении на арене не позволяет лишайникам, в отличие от аналогичного сообщества в пойме, образовывать значительное проективное покрытие на высоте 20 см: суммарное покрытие лишайников на стволах деревьев в дубово-липовом лесу на арене – 18,28 %, а в пойме – 37,68 %. На высоте 140 см в исследуемых насаждениях на арене количество солнечной радиации для лишайников, видимо, уже достаточно, и при повышенной влажности воздуха они образуют здесь на стволах деревьев суммарное покрытие 61,14 %, что существенно выше, чем в пойменных условиях (46,45 %). Хотя общее число видов лишайников в сравниваемых сообществах примерно одинаково, но качественный состав их различается: из 40 видов, характерных в целом для дубово-липовых насаждений, только 14 видов, проявляющих экологическую лабильность, встречаются в пойменных и аренных местообитаниях. Причём, лишайники, имеющие наибольшее проективное покрытие в эпифитных лихеноси-нузиях как в насаждениях в пойме (5,10…10,50 %), так и на арене (4,14…25,00 %), относятся именно к экологически лабильным.

Искусственный сосняк с естественной примесью вяза шершавого на свежем суглинке в пойме имеет в 12,5 раз меньшее световое довольствие, существенно меньшую влаж- ность, но большую температуру воздуха, чем искусственный сосняк на свежеватой супеси на арене. Здесь эпифитные лишайники образуют скудное общее проективное покрытие (5,42…10,42 %). В них представлены почти исключительно накипные лишайники. Исключение составляют обнаружено лишь несколько угнетённых экземпляров листоватых лишайников: Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes. К сциофильным (тенелюбивым) лишайникам, образующим проективное покрытие 2,25…3,92 % в эпифитных лихено-синузиях пойменного сосняка при высокой встречаемости (15,00…60,00 %), относятся: Buellia schaereri, Scoliciosporum chlorococcum.

Список литературы О развитии эпифитных лишайников в зависимости от условий биотопа (на примере Красносамарского лесного массива)

- Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесная промышленность, 1971.

- Карта: Леса России. М. 1: 14 000 000. М.: Институт космических исследований РАН, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов, Всемирная лесная вахта, Гринпис России, 2004.

- Лишайники и мохообразные//Современное состояние биологического разнообразия на заповедных территориях России. М.: Изд-во МСОП, 2004. Вып. 3.

- Матвеев Н.М., Терентьев В.Г., Мозговой Д.П. О биогеоценотических принципах исследования лесных сообществ в степном Заволжье//Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев: Изд-во Куйбышевского гос. ун-та, 1976. Вып. 1.

- Матвеев Н.М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесостепной и степной зоны). Самара: Самарский университет, 2006.

- Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2002.

- Определитель лишайников России: Фусцидеевые, Телосхистовые. СПб.: Наука, 2004. Вып. 9.

- Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1964.

- Hafellner J., Tu..rk R. Die lichenisierten Pilze O. sterreichs -eine Checkliste der bisher nachgewiesenen Arten mit Verbreitungsangaben//Stapfia, 2001. Bd. 76.

- Rose F. Lichenological indicators of age and environmental continuity in woodlands//Lichenology: progress and problems. London: Academic Press, 1976.