О развитии познавательных стратегий учащихся при обучении химии

Автор: Ахметов М.А., Зорова Е.Ю.

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Химия является одной из наиболее трудных образовательных дисциплин. Успешными в овладении химией являются учащиеся, которые используют определённый порядок действий и которые способны мысленно манипулировать некоторыми химическими образами, являющимися посредниками между химическими явлениями и знаково-символической формой их описания. Химические образы включают как традиционные, принятые в химии модели, так и вспомогательные субъективные представления, которые в незначительной степени отражены в учебной литературе, они являются скрытыми в высокоформализованных текстах учебников. Познавательные стратегии, характеризующие индивидуальные механизмы познания, могут быть развиты в процессе обучения. Согласно выдвинутой нами гипотезе, если процесс обучения химии нацелить на рефлексию учащимися собственных познавательных стратегий и овладению на этой основе познавательными стратегиями, характерными для химиков, то это приведёт не только к улучшению результатов обучения, но и к развитию учащихся в процессе обучения химии.

Обучение химии, развитие учащихся, рефлексия, познавательные стратегии, химические образы

Короткий адрес: https://sciup.org/14219519

IDR: 14219519

Текст научной статьи О развитии познавательных стратегий учащихся при обучении химии

Как известно химия является трудной для овладения учебной дисциплиной. Только незначительной части учащихся она даётся легко, большинство при обучении химии испытывают значительные трудности. Почему, несмотря на то, что каждый учитель стремится к тому, чтобы его учащиеся любили и понимали химию, были успешны в её изучении, этого не происходит? Помочь учителю в улучшении учебных результатов, призвана наука — методика обучения химии.

Г. М. Чернобельская указывает, что перед методикой обучения химии стоят четыре проблемы, а именно:

-

1. Определение целей, стоящих перед учителем при обучении учащихся предмету. Методика должна в первую очередь отвечать на вопрос: для чего учить?

-

2. Определение содержания учебного предмета химии в соответствии с поставленными целями и дидактическими требованиями. Это требует ответа на вопрос: чему учить?

-

3. Разработка адекватных содержанию методов средств, форм обучения. Решение этой проблемы позволит ответить на вопрос: как учить?

-

4. Изучение процесса усвоения предмета учащимися. Эта проблема требует ответа на вопрос: как учатся учащиеся? [1, c. 7].

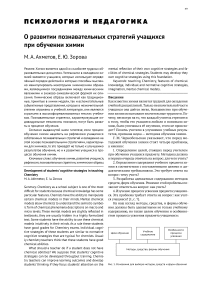

На наш взгляд методы, средства, и формы обучения должны быть адекватными не только учебному содержанию, но также целям обучения и особенностям процесса усвоения предмета учащимися:

Рис. 1. Основания для выбора методов, средств и форм обучения

Следуя данной логике необходимо изменить последовательность постановки проблем методики обучения химии, выделив в качестве третьей проблемы поиск ответа на вопрос «Как учатся учащиеся?», и уже в роли четвертой проблемы рассмотреть адекватные не только учебному содержанию, но также целям обучения и особенностям процесса усвоения предмета учащимися методы, средства и формы обучения:

Таблица 1 . Основные проблемы методики обучения химии

№ Вопросы Проблемы методики обучения химии

-

1. Для чего учить? Определение целей, стоящих пе

-

2. Чему учить? Определение содержания учебного

-

3. Как учатся учащиеся? Изучение процесса усвоения предмета учащимися?

-

4. Как учить? Разработка адекватных целям обучения,

ред учителем при обучении учащихся предмету

предмета химии в соответствии с поставленными целями и дидактическими требованиями

учебному содержанию и процессу усвоения предмета учащимися методов средств, форм обучения

Анализ публикаций

Подавляющая часть исследований химиков-методистов направлена на поиск методов, форм и средств обучения химии для достижения определённых целей в тех или иных условиях обучения. Практически отсутствуют работы, в которых бы методы, средства, формы обучения разрабатывались на основе исследования особенностей процесса усвоения учащимися предмета «химия».

Вместе с тем следует отметить, что в некоторых работах методы, формы и средства обучения предлагались исходя из индивидуальных особенностей учащихся. Так И. С. Иванова учитывала ведущие модальности, стили мышления, уровни обученности учащихся [2, c. 5]. Т. А. Боровских индивидуализировала процесс обучения исходя из учебной мотивации, уровня самостоятельности учащихся, сформирован-ности их умения работать с текстом, а также на основе психологических характеристик: ведущее полушарие, тип реагирования, ведущая система восприятия, тип темперамента [3, c. 104]. Т. А. Боровских характеризовала общие приёмы познавательной деятельности, которые в равной степени могут быть применены и к другим учебным дисциплинам. При этом не учитывалась специфика выполнения конкретных химических операций, таких как нахождение степени окисления химических элементов, характеристика строения атомов химических элементов и образованных ими ионов, выявление возможности протекания реакций в растворах электролитов, характеристика ионного состав этих растворов, предсказание возможности образования тех или иных продуктов в ходе химической реакции и т. д. [4, c. 227–230]. Каждая из указанных операций может быть выполнена с использованием различных познавательных стратегий, приводя в одних случаях к неудачам, а в других — к успехам. Чтобы привести испытывающих не- удачи учащихся к успеху, методы, формы и средства обучения должны выбираться исходя из характеристик их познавательной деятельности.

Очевидно, что каждое направление науки имеет собственные стратегии познания мира. Эти стратегии отражены в специфическом языке, особенностях построения научного знания, системе базовых понятий, опыте организации исследовательской деятельности и научных традициях. Овладеть учебным содержанием, научиться применять его в практической деятельности, значит овладеть нормативными познавательными стратегиями, характерными для данного вида деятельности. Если индивидуальные познавательные стратегии учащихся близки к нормативным познавательным стратегиям науки, то процесс учения протекает легко. Наибольшие затруднения в предметном обучении испытывают те учащиеся, у которых имеется несовпадение индивидуальных и нормативных познавательных стратегий. В исследовании, проведенном Е. В. Волковой, было показано, что «в основе химического мышления <…> лежат свои специфичные операционные механизмы, отличные от операционных механизмов общих творческих способностей. Чем выше уровень специальных способностей химиков, чем более тонко дифференцированы когнитивные структуры репрезентации химических знаний, тем больше вероятность появления химических образов. Появление «химических образов» <…> может служить более надежным, чем успеваемость, критерием выявления потенциально способных химиков» [5, c. 249].

Р. Г. Иванова в статье «О наболевших проблемах методики обучения химии» подчеркивает «задача, следовательно, состоит, чтобы не только сформировать у учащихся два ряда образов, составляющих макромир (вещества и химические реакции) и микромир (электроны, атом, ионы, молекулы), но и главное приучить их обнаруживать причинную связь между ними» [6, c. 15–16].

Согласование индивидуальных и нормативных (свойственных каждой конкретной науке) стратегий представляет собой образовательную проблему, решение которой, согласно А. А. Плигину может быть осуществлено в технологии целенаправленного развития познавательных стратегий (ЦРПС) примерно в следующей последовательности:

-

1. Рефлексия учащимися собственных познавательных стратегий

-

2. Рефлексия учащимися нормативных познавательных стратегий

-

3. Сопоставление индивидуальных и нормативных познавательных стратегий

-

4. Осуществление целенаправленного и самостоятельного обогащения (приращения) индивидуальных познавательных стратегий (личностного познавательного опыта) [7, c. 6].

Констатирующее исследование

Мы опросили около 100 девятиклассников в школах Ульяновска и Челябинска, на предмет того, что они представляют, когда слышат от учителя терми- ны «химический элемент», «моль», «химическая реакция». Учащимся было предложено заполнить та- блицу. Приведем примеры наиболее распространенных ответов учащихся:

Таблица 2 . Наиболее распространенные ответы учащихся (3 группа)

|

Понятие |

Что вижу? Определение Что чувствую? |

|

Химический элемент |

Таблицу химических Элементы, которые находятся в таблице Менделеева Ничего элементов |

|

Моль |

Насекомое Количество вещества Ничего |

|

Химическая реакция |

Ничего Не знаю Ничего |

Все ответы были проанализированы и разделены на несколько групп:

1 группа. Учащиеся, как правило, писали, что под словосочетанием «химический элемент» они видят атомы, некоторые даже пытались их нарисовать. Моль эти учащиеся представляли в виде формулы для расчёта количества вещества. А химическую реакцию представляли по-разному, но у всех это был очень яркий химический эксперимент (взрыв, «вулканчик», взаимодействие щелочного металла с водой и т. д.). Таким образом, школьники этой группы хорошо представляли соответствующие понятия, в то же время многие из этих ребят не могли сформулировать определения понятий.

2 группа. Учащиеся писали, что понятие «химический элемент» ассоциируется с формулами различных химических элементов, «моль» — с формулой для расчёта количества вещества, а «химическая реакция» — с уравнением какой-либо химической реакции. Ответы учащихся этой группы были лишены образной окраски.

3 группа (наиболее распространенные ответы) . Учащиеся писали, что при словосочетании «химический элемент» они «видят» либо таблицу Менделеева, либо портрет Д. И. Менделеева, некоторые добавляли, что испытывают при этом гордость «за мужика русского». Слово «моль» у большинства ребят из этой группы ассоциировалось с образом насекомого, которое «ест шубу». Понятие «химическая реакция» вызывало у этих учащихся ощущение какого-то «химического» запаха, представление о взрыве и, как следствие, о боли. Таким образом, школьники данной группы не имели чётких представлений о соответствующих понятиях.

Изучение текущей успеваемости показало, что учащиеся, которые вошли в первую группу учатся, как правило, на «отлично». Во вторую группу вошли ребята, которые учатся на «4» и «5». А третью группу составили учащиеся с удовлетворительными оценками.

Теоретическая модель исследованияЦель исследования

Традиционно в качестве триединой цели образования рассматривалось обучение, воспитание, развитие. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) направлены на достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.

Таблица 3 . Планируемые результаты обучения в различных образовательных моделях

Образовательная модель

Результаты обучения

Традиционное обучение

Знания, умения, навыки

ФГОС

Предметные, метапредметные, личностные

Согласно ФГОС под метапредметными результатами обучения рассматриваются, в том числе, познавательные универсальные учебные действия (УУД), которые могут быть развиты при освоении учащимися новых познавательных стратегий. Таким образом, целью нашего исследования является изучение влияния технологии целенаправленного развития познавательных стратегий при обучении химии на развитие познавательных универсальных учебных действий.

Теоретическая модель исследования

В психологии наиболее принята и распространена следующая простейшая и несколько условная классификация видов мышления, в зависимости от используемых образов:

-

1) наглядно-действенное;

-

2) наглядно-образное;

-

3) словесно-логическое;

-

4) абстрактно-логическое.

А. Johnstone предположил, что существуют три уровня понимания химии:

-

1. Макроскопический уровень — доступный непосредственному наблюдению (химия веществ и превращений);

-

2. Микроскопический уровень (уровень атомно-молекулярного моделирования и кинетики);

-

3. Символический уровень (уровень химических формул, уравнений, математических преобразований) [8].

Существует взаимосвязь между уровнями понимания химии и видами мышления (табл. 4):

Таблица 4 . Взаимосвязь уровней понимания химии с видами мышления

№ Уровень понимания химии

Вид мышления

-

1. Макроскопический уровень (де- Наглядно-действенное монстрационный и лабораторный химический эксперимент)

-

2. Микроскопический уровень Наглядно-образное (моделирование)

-

3. Символический уровень (химиче- Словесно-логическое ские формулы и уравнения, мате- и абстрактно-логическое матические расчеты)

Е. А. Ильичевой было показано, что в начальном курсе химии формирование химических понятий нужно осуществлять в следующей последовательности: химический эксперимент — моделирование — зрительный мысленный образ объекта — вербальный образ объекта — знаковая модель объекта [9, c. 11].

Мы полагаем, что каждый из указанных этапов, соответствует не только определенному типу мышления, но и репрезентационным стилям (кинестетическому, аудиальному, визуальному, дигитальному) (табл.5).

Целенаправленное развитие познавательных стратегий (ЦРПС)

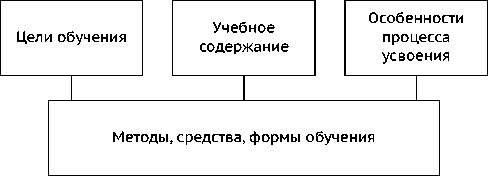

Мы полагаем, что при обучении химии целенаправленное развитие познавательных стратегий может осуществляться в следующей последовательности:

Тренинг позволяет выявить наличие учебных проблем, которые могут быть ликвидированы при проведении коррекционного тренинга (табл.6).

Таблица 5 . Оптимальная последовательность представления учебной информации

|

№ этапа Название этапа Вид мышления |

Стиль репрезентации |

|

Визуально-кинестетический Визуально-кинестетический Визуальный Аудиальный Дигитальный |

Таблица 6 . Некоторые рекомендации по реализации педагогической технологии ЦРПС

Характеристика учебной проблемы

Легко запоминает тривиальные названия органических веществ, но делает ошибки при использовании заместительной номенклатуры ИЮПАК

Забывает тривиальные названия веществ, химические термины, но при этом хорошо представляет, о чем идёт речь (знает, но сказать не может)

Определяет валентность и степень окисления алгебраическим методом, составляя при этом математическое уравнение, систематически делая при этом ошибки

Затрудняется в применении расчётных формул при вычислении количества, массы, объёма вещества

Систематически не справляется либо делает ошибки при решении расчётных задач на избыток-недостаток

Демонстрирует базовые умения при решении расчётных химических задач, но путается в расчётах при увеличении этапов решения

Выполняет стандартные расчёты по уравнениям химических реакций, но делает ошибки в вычислении массовой доли растворённого вещества

Рекомендации для коррекционного тренинга

Повысить степень наглядности структуры вещества, используя моделирование, аналогии, учебные метафоры

Использовать мнемонические правила при запоминании названий веществ, терминов, цепляя их за хорошо известные образы и слова

Использовать визуальные модели для определения степени окисления

Проводить эти расчеты, используя рассуждения, метод пропорции, материальные модели, рисунки, аналогии

Использовать стратегию двух гипотез или любой альтернативный метод решения таких задач

Использовать табличный метод решения расчётных химических задач

Провести практическую работу по приготовлению раствора заданной концентрации, использовать при решении задач вспомогательные рисунки

Заключение

Констатирующее исследование показало, что успешность в овладении учащимися химическим содержанием напрямую связана с использованием в их мышлении тех или иных ментальных образов, определяющих реализацию той или иной познавательной стратегии. Могут ли познавательные стратегии учащихся быть развиты в рамках учебного процесса по химии, и может ли это привести к развитию познавательных универсальных учебных действий покажет формирующий эксперимент.

Список литературы О развитии познавательных стратегий учащихся при обучении химии

- Чернобельская Г. М. Методика обучения химии в средней школе. М.: Владос. 2000. 336 с.

- Иванова И. С. Методика адаптивного обучения химии в вечерней школе: дис____канд. пед. наук: 13.00.02 СПб, 2005.

- Боровских Т. А. Индивидуализация обучения школьников средствами образовательных технологий в условиях классно-урочной системы: на примере обучения химии: дис____ докт. пед. наук: 13.00.02. М., 2011. 568 с.

- Ахметов М. А. Развитие познавательной активности учащихся в личностно ориентированном обучении химии: дис____докт. пед. наук: 13.00.02. М., 2013. 427 с.

- Волкова, Е.В. Использование методики Е. Торренса для изучения способностей студентов-химиков//Известия Уральского государственного университета. 2007. № 50. С. 241-253.

- Иванова Р. Г. О наболевших проблемах методики обучения химии//Химия в школе. 2007. № 6. С.14.-22.

- Плигин А. А. Психология познавательных стратегий школьников в индивидуализации образования: дис____ докт. псих. наук: 19.00.07. М., 2009. 517 с.

- Johnstone, A.H. The development of chemistry teaching: A changing response to changing demand/A.H.Johnstone//Journal of chemical education. 1993. 70 (№ 9). pp.701-704.

- Ильичева, Е.В. Формирование первоначальных химических понятий на основе взаимосвязи понятийного и образного мышления: дис____канд. пед. наук: 13.00.02. М. 2009. 179 с.