О регулировании процессов социально-экономического развития сельских территорий: региональный аспект

Автор: Дрокин Вениамин Васильевич, Журавлев Алексей Серафимович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (64), 2020 года.

Бесплатный доступ

Российская Федерация занимает по территории первое место в мире, свыше 17 млн. км2. Наибольшая протяженность территории в меридиональном направлении - 4 тыс. км, в широтном - 9 тыс. км.Это безусловно оказало влияние на характер расселения и сложности в организации социального обслуживания населения, проживающего в небольших и зачастую удаленных друг от друга населенных пунктах. Существенно различаются и природно-климатические условия для ведения сельхозпроизводства. Все это усложняет поиск оптимального соотношения рыночных и государственных методов регулирования макроэкономических процессов, в том числе и в аграрном секторе экономики. В отличие от других систем и подсистем социально-экономического развития территорий сельские территории как объект госрегулирования их развитием имеет свои особенности, обусловленные значительными региональными различиями в природно-климатических условиях и характере расселения сельского населения. В статье рассмотрены региональные особенности как объекты регулирования процессов социально-экономического развития сельских территорий, приоритетные направления этого развития. Исследована роль и значение сельских предпринимательских экосистем как одного из основных и реальных механизмов повышения доходов и занятости сельского населения. На примере отдельных факторов повышения конкурентоспособности агропродукции показана необходимость совершенствования процессов госрегулирования, в том числе и в направлении усиления коллективной и персональной ответственности за решение сложных стратегических задач социально-экономического развития сельских территорий.

Сельские предпринимательские экосистемы, социально-экономическое развитие, сельские территории, конкурентоспособность агропродукции, конкурентные преимущества, доходы и занятость, госрегулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143172826

IDR: 143172826

Текст научной статьи О регулировании процессов социально-экономического развития сельских территорий: региональный аспект

Конечной целью социально-экономического развития сельских территорий является улучшение жизни сельского населения, в том числе, и на основе повышения доходов и занятости этой категории населения. Одним из основных направлений решения этой задачи является масштабное увеличение объёмов производства и реализации конкурентоспособной агропродукции.

Производство конкурентоспособных видом агропродукции возможно лишь в регионах с благоприятными для ведения сельского хозяйства природно-климатическими условиями. Многие регионы Российской Федерации такими условиями не располагают. На территории этих регионов проблема повышения доходов и занятости сельского населения может решаться в направлении усиления диверсификации сельской экономики, рассматриваемой в данном случае как социально значимая задача государственного регулирования.

То есть на огромном пространстве Российской Федерации с ее резко различающимися природно-климатическими условиями для социально-экономического развития сельских территорий могут и должны одновременно использоваться в одних регионах рыночные, в других — государственные механизмы регулирования.

В настоящее время отдельные авторы рыночной ориентации склоняются к мысли о том, что социально-экономическое развитие сельских территорий страны может осуществляться на принципах формирования и развития сельских предпринимательских экосистем. При этом не учитывается, что предпринимательские экосистемы могут формироваться и развиваться только при условиях возможного производства на территориях конкурентоспособной агропродукции. Площади таких территорий ограничены и значительно меньше территорий сложившегося расселения сельского населения.

Расширение границ производства тех или иных видов конкурентоспособной агродукции связано, прежде всего, с высокими затратами (ограниченных) бюджетных средств. То есть возможности расширения конкурентоспособных зон как основной среды развития сельского предпринимательства будут возрастать лишь по мере накопления для этого средств государственной финансовой поддержки. Отсюда при сложившейся макроэкономической ситуации период адаптации сельхоз товаропроизводителей к организации достаточно рентабельного производства без эффективного государственного регулирования может оказаться продолжительным.

В связи с этим, в адаптационном периоде задача активизации сельского предпринимательства сводится к необходимости максимального использования уже имеющихся на территории конкурентных преимуществ как в природно-климатических условиях сельхозпроизводства, так и сложившейся к настоящему времени многоукладности в развитии сельской экономики.

В адаптационном периоде основная цель исследований сводится, прежде всего, к уточнению объектов и субъектов развития сельских предпринимательских экосистем с учетом региональных особенностей их функционирования. Решение этой задачи позволит детализировать направления и содержание процессов государственного регулирования по активизации сельского предпринимательства как одного из основных условий повышения доходов и занятости сельского населения.

О методологии исследования

Социально-экономическое развитие сельских территорий как система относится к числу вероятностных, сложных динамично развивающихся систем. Сложность этой системы обусловлена, прежде всего, большим количеством структурных элементов по координации их взаимодействия в пространстве и времени.

В крупном плане структура системы социально-экономического развития сельских территорий состоит из четырех крупных подсистем (блоков): социального, экономического, экологического и продовольственной безопасности.

Большинство авторов исследующих эти системы выделяют три блока: социальный, экономический и экологический[11,9,5].

По нашему мнению в этой системе необходимо рассматривать и четвертый блок – обеспечение продовольственной безопасности сельского населения. Целесообразность этого объясняется следующим.

С начала двух тысячных годов четко обозначилась устойчивая многолетняя тенденция снижения объемов производства животноводческой продукции в хозяйствах сельского населения. Увеличилось число регионов с низкой самообеспеченностью этой продукцией сельского населения. Снижение уровня самообеспеченности с одновременным сокращением его реальных доходов актуализировало социально значимую для государства задачу обеспечения этой категории населения наиболее ценной для качественного питания продукцией. Наиболее полно обоснование значимости этой проблемы изложено в публикации[3].

Анализ результатов, ранее выполненных исследований указывает на необходимость совершенствования организации взаимодействия элементов социального и экономического блоков системы: в социальном блоке — повышение доходов и занятости сельского населения, в экономическом – обеспечение условий для производства конкурентоспособной агропродукции и диверсификации сельской экономики [1].

Значительное количество структурных элементов системы социально-экономического развития сельских территорий усложняет процессы регулирования и организации взаимодействия этих элементов как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. В сложившейся иерархии структурных подразделений регулирования задействованы десятки министерств, федеральных и региональных служб.

Специализация структурных подразделений на выполнении тех или иных функциональных задач по регулированию и управлению безусловно является эффективным направлением в решении социальных и экономических проблем развития сельских территорий. При этом следует обратить внимание на то, что решение проблем социального блока направлено на удовлетворение потребностей человека, т.е. одного объекта регулирования многими структурами федерального, регионального и муниципального уровней ибез необходимой координации в организации взаимодействия регулирующих структур из социального блока развития совместить преимущества отраслевых и территориальных принципов и методов воздействия на объекты не представляется возможным.

Увеличение числа структурных подразделений и численности их персонала пока не обеспечили получения значимых результатов социально-экономического развития сельских территорий.

Решению назревших социальных проблем было посвящено заседание Совета по развитию местного самоуправления (с участием Президента Российской Федерации) 30 января 2020 г. в г. Красногорске Московской области[12].

В выступлении одного из участников заседания (В. Кидяев) говорилось, что «Сейчас вопросами муниципалитетов занимаются сразу несколько министерств, а нам нужно «одно окно». Предлагаем поручить системную координацию Министерству экономического развития, создав в нем отдельную управленческую структуру».

В числе других проблемных вопросов участники заседания акцентировали свое внимание на отсутствие финансовых возможностей для выполнения закрепленных за муниципалитетами полномочий, на разрыве между государственными и муниципальными уровнями управления.

Сложность выстраивания эффективной системы госрегулирования социально-экономического развития сельских территорий обусловлена следующими значимыми для сельского развития факторами.

Российская Федерация занимает по территории первое место в мире, свыше 17 млн. км2, где 13% занимают сельскохозяйственные угодья, 51% — леса, 13% — поверхностные воды и болота. Наибольшая протяженность территории в меридиональном направлении 4 тыс. км, в широтном – 9 тыс. км[10]. Это безусловно оказало влияние на характер расселения и сложности в организации социального обслуживания населения, проживающего в небольших и зачастую удаленных друг от друга населенных пунктах.

Существенно различаются и природно-климатические условия для ведения сельхозпроизводства. Так, средняя температура января колеблется от 00С (Северный Кавказ) до -700С (Республика Саха); июля – от 10С (северное побережье Сибири) до 24-250С (Прикаспийская низменность).

Все это, усложняет поиск оптимального соотношения рыночных и государственных методов регулирования макроэкономических процессов, в том числе и в аграрном секторе экономики.

В отличие от других систем и подсистем социально-экономического развития территорий сельские территории как объект госрегулирования их развитием имеет свои особенности, обусловленные значительными региональными различиями в природно-климатических условиях и характере расселения сельского населения.

Достаточно полно учесть эти различия для организации продуктивного регулирования процессов развития сельских территорий на федеральном уровне практически не возможно. Так, например, самообеспеченность сельского населения молоком в среднем по Российской Федерации составляла в 2018 г. 87,6% (от рекомендуемых норм потребления), а в 23 регионах (из числа 60 обследованных) этот показатель был ниже 40%, в 14 регионах – выше 100%. При этом причины отклонений от средней величины в каждом регионе могут отличаться. В связи с этим возникает проблема двухуровневой организации государственного регулирования: федерального и регионального. При этом на первый план выходит разработка и реализация механизма госрегулирования на региональном уровне. Получаемые на этом уровне результаты могут служить основой для их корректировки на федеральном уровне.

В методологическом плане исследование различных направлений влияния на территориальное развитие будет способствовать объективному выбору объектов регулирования процессов социально-экономического развития сельских территорий как на региональном, так и федеральном уровнях.

Результаты исследования

Региональные особенности как объекты регулирования процессов социально-экономического развития сельских территорий

Содержание и количество объектов и содержание процессов регулирования определяются целями и задачами развития сельских территорий: в социальном блоке – повышение доходов и занятости сельского населения, в экономическом – создание условий для производства конкурентоспособной агропродукции, диверсификации сельской экономики.

В связи с большим количеством субъектов Российской Федерации их значительных различий в природно-климатических условиях, сложившихся уровнях социально-экономического развития их территорий многие показатели их экономического и социального развития существенно отклоняются от средних сложившихся по стране.

Так, например, среднедушевые денежные доходы населения Центрального Федерального округа в 2016г. оказались выше среднероссийского уровня (30 744 руб.) в 1,28 раза, а в Сибирском Федеральном округе, наоборот, ниже среднероссийского показателя в 1,3 раза.

В Приволжском Федеральном округе (средний показатель доходов – 25 737 руб.) максимальное значение доходов в одном из регионов (32 809 руб.) превышает минимальное в другом регионе (17 695 руб.) в 1,85 раза.

Имеющиеся межрегиональные различия Т. Нефёдова так же объясняет тем, что «…именно пространственное разнообразие и огромные экономические контрасты больше всего характерны для России»[6.c. 5].

В таблицах 1 и 2 приведены отдельные показатели, характеризующие в крупном плане отдельные регионы как объекты выбора приоритетных направлений социально-экономического развития сельских территорий. Исследование региональных различий выполнено на трех субъектах РФ (Белгородская, Вологодская и Омская области) пространственно удаленных друг от друга, как в меридиональном, так и широтном направлениях.

В таблице 1 приведены данные характеризующие в большей мере сложности в организации школьного обучения и здравоохранении.

Высокий удельный вес сельхозугодий в общей территории Белгородской области (78,8 %) и распаханность сельхозугодий (77,1 %) свидетельствует о более компактном расселении сельского населения (57 чел. в расчете на 1 кв. км.) создают преимущественные условия по сравнению с Вологодской областью в выборе вариантов организации школьного образования и медицинского обслуживания.

Вместе с возможностями производства и реализации конкурентоспособной агропродукции в Белгородской области по сравнению с Вологодской (урожайность зерновых культур в Белгородской области превышает этот показатель в Вологодской области в 2,7 раза, табл. 2) это способствует сохранению численности сельского населения на территории этого региона. За период реформирования численность сельского населения уменьшилась в Белгородской области на 1,3 %, в Вологодской – на 32,3 % (табл. 1).

Таблица1 — Региональные территориальные особенности* и численность населения

Показатели

Области

РФ

Белгородская Вологодская Омская

|

Территория, км2 |

27134 |

144527 |

141140 |

171125191 |

|

— тыс. га |

2713,2 |

14453 |

14114 |

1712519 |

|

Сельхозугодья, тыс. га |

2139 |

1448 |

4109 |

142660 |

|

В том числе пашня, «» |

1650 |

822 |

3472 |

94641 |

|

Удельный вес сельхозугодий в общей территории, % |

78,8 |

10,0, |

29,1 |

8,3 |

|

Удельный вес пашни в сельхозугодьях, % |

77,1 |

56,8 |

84,5 |

66,3 |

|

Численность сельского населения на 1.01.2019 г., тыс. чел. |

503,6 |

320,0 |

528,6 |

37327,2 |

|

Доля сельского населений в общей его численности, % |

32,5 |

27,4 |

27,2 |

25,4 |

|

Плотность населения на км2 |

57,0 |

8,1 |

13,8 |

8,6 |

|

Численность сельского населения в % к 1989 г. |

98,7 |

67,7 |

76,7 |

95,8 |

|

Уменьшение численности сельского населения по сравнению с 1989 г., % |

1,3 |

32,3 |

23,3 |

4,2 |

|

— тыс. чел. |

6,6 |

152,7 |

160,6 |

1636,5 |

Источник: Росстат,

*Всероссийская перепись населения 2016 г., т. 3

Таблица 2 — Производство зерна и молока всего и в разрезе отдельных категорий хозяйств (2018 г.)

|

Показатели |

Области |

РФ |

||

|

Белгородская |

Вологодская |

Омская |

||

|

Зерновые культуры |

||||

|

1. Произведено в хозяйствах всех категорий, тыс. т |

3385,8 |

163,0 |

3195,3 |

113255,0 |

|

В % к общему объему производства |

||||

|

-сельхозорганизациями |

83,4 |

93,9 |

50,7 |

70,2 |

|

— КФХ |

16,0 |

5,9 |

47,6 |

0,8 |

|

-хозяйствами населения |

0,6 |

0,2 |

1,7 |

29,0 |

|

2.Средняя урожайность (2016-2018 гг.), ц/га |

47,3 |

17,6 |

16,0 |

27,0 |

|

3.Произведено на 1 га пашни, ц |

22,4 |

4,4 |

3,2 |

12,0 |

|

Молоко |

||||

|

4. Произведено хозяйств амии всех категорий, тыс. т |

623,8 |

125,2 |

616,1 |

30611,0 |

|

В % к общему объему производства |

||||

|

-сельхозорганизациями |

76,7 |

93,4 |

55,5 |

53,1 |

|

— КФХ |

6,1 |

3,5 |

6,4 |

8,2 |

|

-хозяйствами населения |

17,2 |

3,1 |

38,1 |

38,7 |

|

5.Произхведено молока на 1 га сельхозугодий, кг |

292 |

86 |

150 |

215 |

Источник: Росстат

В таблице 2 приведены показатели объёмов производства зерна и молока в разрезе отдельных категорий хозяйств.

На производстве зерна в Белгородской области основные его объёмы производятся в сельхозорганизациях(83,4%). В Омской области почти половину зерна (47,6% или 1521 тыс.т.) производится в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. В КФХ и ИП Омской области производится зерна в 2,8 раза больше чем в КФХ и ИП Белгородской области, несмотря на то, что урожайность зерновых культур в Омской области почти в 3 раза ниже, чем в Белгородской области. То естьв данной ситуации производство зерна в КФХ и ИП Омской области можно рассматривать как один из объектов развития предпринимательской деятельности.

В Омской и особенно Вологодской областях в качестве объектов для активизации сельского предпринимательства можно рассматривать и производство картофеля в крестьянских (фермерских)хозяйствах и хозяйствах населения.

В 2018 г. на 100 га сельхозугодий было произведено молока в Белгородской области 29,2 т., Вологодской – 8,6 т., Омской – 15 т.

С позиции использования исторического Сибирского опыта производства коровьего масла и его реализации на экспорт развитие молочной отрасли в Омской области можно рассматривать как перспективное направление в организации предпринимательской деятельности на основе активизации малых форм хозяйствования. Это будет способствовать увеличению занятости и повышения доходов сельского населения области.

По этому поводу Ю.Чистяков пишет: «В начале ХХ в. основным производителем и экспортером масла выступала азиатская часть страны и, прежде всего, Сибирь. Из азиатской части России в период 1909- 1911 г.г. вывозилось 62% всего вывоза и 75% экспорта масла…в короткие сроки была создана сеть крупных, средних и мелких маслодельных заводов. История развития производства и экспорта сливочного масла на территории Урала и Сибири… способствует существенно улучшить социальноэкономическое положение сельских территорий [15, c.254- 255].

Автор статьи также отмечает, что сибирские крестьяне, стремясь повысить доходность своих производств, стали развивать маслодельную кооперацию, целью которой являлось производство и реализация коровьего масла. Роль государства при этом сводилась к поддержке процессов кооперирования крестьянских хозяйств.

В Белгородской области кроме зерновых культур в качестве объектов производства конкурентоспособной агропродукции можно рассматривать сахарную свеклу и масличные культуры. По данным сельскохозяйственной переписи 2016г. в структуре посевов в этой области масличные культуры занимали 27,5%, а сахарная свекла – 6,2%.

Существенные региональные различия наблюдаются и в уровнях их обеспеченности сельской инфраструктурой (таб.3)

Таблица 3 — Количество регионов с минимальными и максимальными значениями охвата отдельными объектами социальной инфраструктуры

|

Объекты социальной инфраструктуры |

Минимальные значения |

Максимальные значения |

||

|

Показатели |

Количество регионов |

Показатели |

Количество регионов |

|

|

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными организациями, % |

до 40 |

18 |

свыше 50 |

36 |

|

Число больничных коек на 10 тыс. сельских жителей |

до 20 |

15 |

свыше 60 |

12 |

|

Число ФАПов на 10 тыс. сельских жителей |

до 5 |

15 |

свыше 15 |

17 |

|

Численность объектов бытового обслуживания (в расчете на 100 сельских населенных пунктов с постоянным населением) |

до 10 |

19 |

свыше 100 |

19 |

|

Уровень газификации домов (квартир), % |

до 20 |

15 |

свыше 60 |

29 |

|

Источник [7] |

||||

Регулирование процессов социально-экономического развития конкретных сельских территорий осуществляется одновременно многими ведомственными структурами федеральных, региональных и муниципальных уровней, что усложняет механизм согласованного воздействия на один сельский объект регулирования и управления. На сложность этой задачи и необходимость её решения указывают многие авторы, занимающиеся проблемой устойчивого развитии сельских территорий.

Так, в частности, по этому поводу А.Петриков пишет, что на снижение уровня жизни в деревне сказалось в т.ч. и «Ведомственная разобщенность в управлении социально-экономическим развитием села на федеральном, региональном и местным уровнях и продолжающийся узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села» (пункт 1.4.1.Проекта) [8].

Далее автор предлагает, что «Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и развития сельских территорий к решению данной проблемы необходимы согласованные действия соответствующих федеральных и региональных органов исполнительный власти, сельских администраций, общественных и коммерческих организаций, представителей бизнеса и населения на местах, а также координация этой работы со стороны Правительства Российской Федерации, исключающая ведомственный подход» (пункт 2.2 Проекта).

К сказанному следовало бы добавить и необходимость усиления контроля за исполнением принятых решений на основе создания согласованной системы коллективной и персональной ответственности за достижение обозначенных стратегических целей развития на всех уровнях регулирования.

Предпринимательская экосистема как объект и необходимый элемент системе регулирования процессов социально-экономического развития сельских территорий

Основное влияние на системное развитие сельских территорий оказывают элементы двух её подсистем (блоков): социальной и экономической. Множество факторов (элементов) влияния на устойчивость социально-экономического развития сельских территорий, их взаимообусловленность предопределяют необходимость выбора (обоснования) приоритетных направлений в развитии этой системы.

Отдельные авторы справедливо замечают, что социальная и экономическая сферы – это звенья (блоки)одной системы, и должны рассматриваться в своём развитии как единое целое в пространстве и времени. «Потребовалось более 70 лет, чтобы вернуться к пониманию единства социальных и экономических принципов развития сельского хозяйства России» — пишет Т.Нефёдова[6.с.5]

То есть в данном случае утверждается, что обе сферы должны развиваться одновременно.

Однако, в условиях проводимой бюджетной политики: не эквивалентный межотраслевой обмен, отсутствие приемлемой для аграрного сектора системы кредитования (с одной стороны) и значительными затратами на содержание необходимой социальной инфраструктуры сельский территорий с другой стороны обеспечить баланс между экономическими возможностями и социальными потребностями можно было бы лишь в регионах с возможностями производства конкурентоспособной агропродукции.

При дефиците бюджетных средств экономическая сфера таких территорий может рассматриваться в качестве приоритетной и как источник развития социальной сферы села.

Человек, как элемент системы социально-экономического развития, является одновременно производителем продукции (экономическая сфера) и потребителем услуг социальной сферы. При наличии доходов от производства и реализации конкурентоспособной агропродукции появляется возможность «покупать» часть продаваемых услуг социальной сферы. Создавая условия для производства и реализации конкурентоспособной агропродукции, государство опосредованно способствует в определенной мере и развитию социальной сферы села.

В регионах с возможностями производства конкурентоспособной агропродукции социально-экономическое развитие сельских территорий может осуществиться, в том числе, и на основе формирования и развития сельских экосистем.

За последние годы появилось большое количество публикаций, где рассматривается сущностное содержание понятия «Социально-экономическая экосистема» и «предпринимательская экономика», их взаимообусловленность и влияние на социально-экономическое развитие территорий. Так, например Г. Клейнер по этому поводу пишет: «Понятие «Социальноэкономическая экосистема» возникло как промежуточное между понятиями «Экономический агент» и «рынок»… Под социально-экономической экосистемой понимается локализованный комплекс организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных образований, способный к длительному самостоятельному функционированию за счет кругооборота ресурсов, продуктов и систем. Такая экосистема играет роль естественного системного окружения предприятия» [4.с.40].

В приведенном высказывании автор обращает внимание на наличие в экосистеме третьего элемента — процесса организации и функционирования агентов рынка в рыночной среде, что особенно важно в период адаптации экономик в ходе перехода от государственных механизмов регулирования к рыночным.

В аграрном секторе экономики основные направления предпринимательства трансформировались в различных организационно-правовых формах ведения сельскохозяйственного производства. К их числу можно отнести сельскохозяйственные организации (самостоятельные и в составе агрохолдингов), крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, личные подсобные хозяйства населения, некоммерческие садоводческие и огороднические товарищества.

В конце 90-х и начале двухтысячных годов в России появилась новая форма организации крупного агропродовольственного бизнеса – агрохолдинги, основными производителями сельскохозяйственной продукции в которых являются сельхозорганизации, входящие в их состав. Чаще всего в этих сельхозорганизациях производятся наиболее рентабельные виды как растениеводческой (зерно, сахарная свекла, семена подсолнечник и др.), так и животноводческой продукции (мясо свинины, птицы, яйца и др.).

В агрохолдингах реализуются возможности быстрого реагирования и ликвидации отклонений в технологических процессах на стадиях производства, переработки и реализации агропродукции. «С точки зрения управления бизнесом, создание агрохолдинга позволяет владельцу организовать систему контроля над производством, логистикой, переработкой и реализацией, видеть маржу на каждой стадии движения продукции, унифицировать финансовую модель» [14, С. 4].

Крупное товарное производство в отличие от мелкотоварного имеет большие преимущества на стадии реализации продукции в торговых сетях крупными партиями.

Характеризуя крупный сельскохозяйственный бизнес в аграрной отрасли Шагайда Н.И. и Узун В.Я. отмечают, что он «страдает рядом непоправимых изъянов…». К числу таких они относят, прежде всего:

« — ограничения развития малого бизнеса на территориях, где находятся агрохолдинги или их филиалы;

-

— создание высокой нагрузки на экологию;

-

— деградация сельской жизни из-за концентрации производства в отдельных населенных пунктах, что обрекает остальные поселения на запустение» [14, С. 5].

В таблице 4 приведены объемы тех видов сельхозпродукции, в производстве которых принимают участие все категории хозяйств

Таблица 4 – Производство основной сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий РФ

|

Продукция |

1990 г. |

2018 г. |

2018 г. в % к 1990 г. |

|

Картофель |

30848,0 |

22395,0 |

72,6 |

|

Овощи |

10328,0 |

13685,0 |

132,5 |

|

Скот и птица на убой в уб. весе |

10111,6 |

10629,4 |

105,1 |

|

Молоко |

55715,3 |

30611,0 |

54,9 |

Источник: Росстат

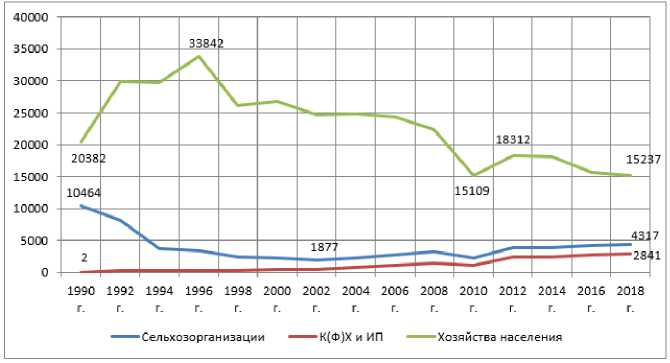

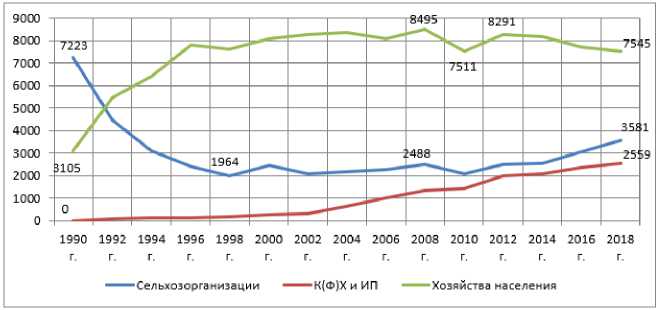

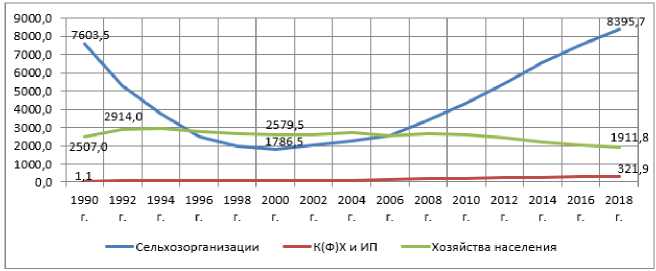

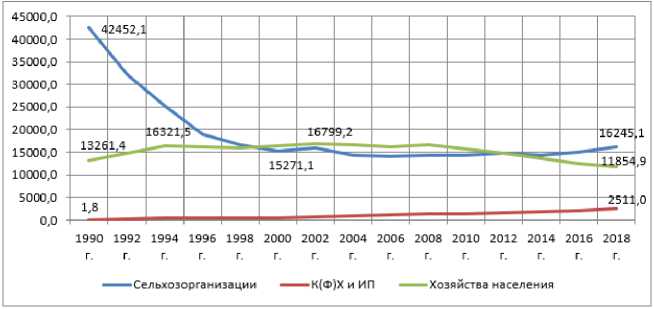

Динамика производства приведенной в таблице сельскохозяйственной продукции за весь период реформирования по каждой категории хозяйств показана на графиках рисунков 1-4.

На графиках рисунков 1 и 2 видно, что резко снижающиеся объемы производства картофеля и овощей в начальный период реформирования в сельхозорганизациях компенсировались повышением производства этой продукции в хозяйствах населения. После 1996 г. производство картофеля в хозяйствах населения сократилось на 55%, а производство овощей начало снижаться после 2008 г. и к 2018 г. оно уменьшилось на 11%.

В сельскохозяйственных организациях устойчивое падение производства картофеля продолжалось до 2002 г., а овощей – до 1998 г., после чего оно несколько стабилизировалось, а с 2012 г. наметилась тенденция к его увеличению.

Рис. 1 – Динамика производства картофеля по категориям хозяйств в РФ, тыс. т.

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Рис. 2 – Динамика производства овощей по категориям хозяйств в РФ, тыс. т.

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в сельхозорганизациях сократилось в 2000 г. на 76%, а затем к 2018 г. выросло в 4,7 раза, рис. 3. В хозяйствах населения производство этой же продукции в 2018 г. снизилось по сравнению с 1992 г. более чем на треть.

Производство молока в хозяйствах населения после 1990 г. выросло к 2003 г. на 29%, а к 2018г. оно сократилось на 31%, рис. 4.

Рис. 3 – Динамика производства скота и птицы на убой в уб. весе по категориям хозяйств в РФ, тыс. т.

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Рис. 4 – Динамика производства молока по категориям хозяйств в РФ, тыс. т.

Источник: составлено авторами по данным Росстата

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за весь период реформирования производство картофеля, овощей, молока, скота и птицы на убой ежегодно росло.

В сложившейся ситуации активизация предпринимательской деятельности возможна, как показывает опыт отдельных регионов, в направлении создания условий для форсированного роста числа семейных молочных ферм и реализации (через кооперирование) их продукции.

Особый интерес, как объект реально возможной активизации предпринимательской деятельности, представляют личные подсобные хозяйства сельского населения.

Роль и значение личных подсобных хозяйств в развитии сельских территорий в своих многочисленных публикациях раскрыл И.Н. Буздалов «Приусадебное сельское хозяйство» он характеризует «…Как особый уклад, особая (де-факто самостоятельная, частная) организационно-правовая форма малого крестьянского хозяйства, она предполагает совсем иной теоретикометодический подход к исследованию ее социально-экономической природы, в том числе предпринимательской деятельности… Приусадебное семейное хозяйство…проявило действительно присущую мелкому производству выживаемость (и именно в этом смысле устойчивость), а так же немалые преимущества, обладая огромным потенциалом развития, представляя собой обширную базу настоящей сельскохозяйственной кооперации, ее обслуживающих (вертикальных) формирований» [2, с. 5]

В приведенном высказывании И.Н. Буздалова обращает на себя внимание следующее: устойчивость этой формы организации частного сельхозпроизводства объясняется, прежде всего, необходимостью выживаемости семей в сельской местности. Фактор выживания, запущенный с началом массового образования колхозов продолжался более двух десятилетий. Повторился он и в начальный период реформирования аграрного сектора экономики, в результате которого многие крупные производители сельхозпродукции резко сократили объемы производства, в результате чего снизились доходы сельского населения, значительно уменьшилось число занятых в сельхозпроизводстве. В этот период произошло резкое увеличение объемов производства в хозяйствах населения.

Чтобы остановить дальнейшее снижение производства основных видов сельхозпродукции в хозяйствах населения необходимо, на наш взгляд, поменять на государственном уровне принципы стимулирования производства в этой организационноправовой форме хозяйствования. Принцип вынужденной продовольственной самообеспеченности сельского населения трансформировать в принцип повышения доходов сельского населения на основе активизации предпринимательской деятельности в сельской экономике.

В таблице 5 приведены данные по сельхозтоваропроизводителям малых форм хозяйствования, в числе которых показаны и личные подсобные хозяйства.

Таблица 5 – Количество (единиц) сельхозтоваропроизводителей, реализующих продукцию в РФ в 2015 г.

|

Продукция |

Сельхозорганизации малые предприятия без микропредприятий |

микропредприятия |

К(Ф)Х |

ИП |

ЛПХ и др. ИХ, тыс. |

|

Зерно |

4711 |

6196 |

40768 |

10480 |

— |

|

Картофель |

460 |

819 |

5273 |

1557 |

3085,2 |

|

Молоко |

3000 |

2021 |

16824 |

3765 |

916,2 |

Источник: Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г., т. 2

Примечание. ИП – индивидуальные предприниматели; ИХ – индивидуальные хозяйства граждан

В соответствии с показателями таблицы производством товарного картофеля и молока занимались соответственно 3085,2 и 916,2 тыс. ЛПХ и других индивидуальных хозяйств граждан. При этом отдельные хозяйства имели сравнительно высокий удельный вес реализованной продукции. Так, например, 210,8 тыс. ЛПХ и ИХ продавали более 75% произведенного молока, табл. 6.

Таблица 6 – Распределение (единиц) объектов переписи по доле реализованного молока от общего его объема производства в РФ в 2015г.

|

Категории хозяйств |

Доля в процентах |

76-90 |

свыше 90 |

|||

|

до 11 |

11-25 |

26-50 |

51-75 |

|||

|

Сельхозорганизации: |

||||||

|

— малые предприятия |

25 |

30 |

125 |

387 |

1097 |

1336 |

|

— микропредприятия |

52 |

107 |

251 |

432 |

585 |

594 |

|

КФХ |

592 |

740 |

3341 |

3544 |

3613 |

4994 |

|

ИП |

133 |

157 |

829 |

830 |

732 |

1084 |

|

ЛПХ и др. ИХ, тыс. |

100,8 |

113,0 |

352,4 |

139,3 |

183,8 |

27,0 |

Источник: Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г., т. 2

Примечание. ИП – индивидуальные предприниматели; ИХ – индивидуальные хозяйства граждан

То есть, эту категорию хозяйств как и другие малые формы сельхозпроизводства (при определенных для них условиях) следует рассматривать в качестве одного из основных направлений развития предпринимательства в сельской местности.

Это направление многими авторами рассматривается как одно из условий устойчивого социально-экономического развития сельских территорий. Так, например, В. Узун пишет, что «…к концу ХХ века в развитых странах социально-экономическая значимость малого бизнеса оказалась даже выше среднего и крупного по причине большого числа занятых и существенной доле в валовом внутреннем продукте» [13].

При наличии платежеспособного спроса емкость отечественного рынка конкурентоспособной агропродукции по ее отдельным видам может существенно увеличиться. Рассмотрим это на примере производства и возможной реализации молока.

В 2019 г. в Российской Федерации было произведено хозяйствами всех категорий 31360 тыс. т. По рекомендуемым медицинским нормам потребления молока молочной продукции (325 кг.в год на душу населения) требовалось бы произвести 47699 тыс. т, а при условии достижения порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности (не менее 90%) – 42929 тыс. т. То есть дополнительно требовалось бы произвести 11569 тыс. т. В этом же году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и хозяйствами населения было произведено 14393 тыс. т, что представило бы возможность этим категориям хозяйств увеличить объемы производства молока почти в два раза.

Устойчивое развитие систем социально-экономического развития, в том числе и предпринимательских экосистем связано, прежде всего, с организацией взаимодействия её элементов – объектов её регулирования. В данном случае в рассматриваемых сельских предпринимательских экосистемах их основными системообразующими элементами (объектами) являются различные виды конкурентоспособной агропродукции (производство молока, мяса, зерна и т.д.). В числе целевых установок при этом является организация эффективного использования имеющихся на отдельных территория конкурентных преимуществ на производство тех или иных видов агропродукции.

В сложившихся многоуровневых структурах государственного регулирования (федеральные, региональные и др.) особенно важна отлаженная система (алгоритм) взаимодействия этих структур.

На федеральном уровне в качестве объектов регулирования могут являться:

-

• установление территориальных границ возможного производства тех или иных видов конкурентоспособной агропродукции с минимальными затратами государства на финансовую господдержку.

-

• расширение этих границ с целью увеличения объемов производства конкурентоспособной агропродукции на основе создания для этого необходимых условий за счет дополнительной финансовой господдержки. Для реализации этого подхода устанавливаются возможности минимального и максимального участия государства в оказании финансовой поддержки для более эффективного использования имеющихся конкурентных преимуществ и на территориях с менее благоприятными условиями для эффективного сельхозпроизводства.

На региональном уровне в соответствии с принятыми решениями федеральных структур регулирования уточняются территории (районы), на которых можно наиболее эффективно использовать дополнительные средства господдержки по организации производства тех или иных видов конкурентоспособной агропродукции.

При этом на региональных и муниципальных уровнях рассматриваются возможности поддержки (в том числе и финансовой) тех или иных форм организации сельхозпроизводства (сельхозорганизации, КФХ, ИП, ЛПХ), при производстве в которых в большей мере и эффективнее используются имеющиеся на территории конкурентные преимущества.

Заключение

В числе объектов государственного регулирования активизацию предпринимательской деятельности в сельской местности следует рассматривать не только производство тех или иных видов сельскохозяйственных культур с учётом региональных природно-климатических условий агропроизводства, но и формы организации сельхозпроизводства с возможностями увеличения занятости и повышения доходов сельского населения.

В связи с решением этой проблемы организация эффективного государственного регулирования сводится к определению функциональных задач регулирования и рациональному распределению их решения между структурами федерального и регионального уровней управления.

На региональном уровне решаются задачи эффективного использования имеющихся на территории конкурентных преимуществ по производству конкурентоспособной агропродукции, а на федеральном уровне – создание условий для реализации территориального потенциала конкурентных преимуществ.

Вместе с этим должна формироваться система коллективной и персональной ответственности и её распределение между всеми структурными элементами госрегулирования за решение единой стратегической задачи – повышение конкурентоспособной агропродукции, как одного из реальных механизмов улучшения качества жизни сельского населения.

АПК и сельское хозяйство региона

Отправить мне статью на email

Читайте также

Социальные стандарты в государственном регулировании развития сельских территорий в номере №1 (65), 2021

Конкурентоспособность агропродукции и диверсификация сельской экономики – основа повышения доходов и занятости населения: региональный аспект в номере №4 (64), 2020

Структурные изменения и их эффективности в сельском хозяйстве Волгоградской области в номере №3 (63), 2020

О продовольственной безопасности сельского населения регионов России в номере №2 (62), 2020

Современное состояние сельского хозяйства в регионах Сибирского федерального округа в номере №2 (62), 2020

Название издания: «Региональная экономика и управление: электронный научный журнал»

Электронное периодическое издание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 — 45106 от 19 мая 2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр научноисследовательских проектов»

Гл.редактор: Бакланова Юлия Олеговна

Тел. 8-951-354-54-84

Подписка на новости

Как к Вам обращаться *

Ваш Email *

Оставляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением

Политики сайта

Список литературы О регулировании процессов социально-экономического развития сельских территорий: региональный аспект

- Altuchov, A.I. Drokin, V.V. Zhuravlev, A.S. Increasing competitiveness the agro-food complex is impossible without its rational territorial organization // IOP Conf. Series: Earthand Environmental Science 274 (2019) 012005.

- Буздалов, И.Н. Феномен в Российской социальной агроструктуре; личное подсобное хозяйство или приусадебное семейное? // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - №2.

- Дрокин, В.В., Журавлев, А.С. О продовольственной безопасности сельского населения регионов России // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2020. - №2(62). - С.1-22

- Клейнер, Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. - 2019. - № 1.- С. 40-46.

- Королева, Т.П. Мониторинг экономического, социального и экологического состояния сельских территорий // Проблемы и механизмы устойчивого социально-экономического развития территории. - 2014. - №1 (Электронный ресурс) Режим доступа URL: probl-ust-razvit-ter.esrae.ru/3-52 (дата обращения: 27.11.2020 г.).

- Нефёдова, Т.Г. Социальная география сельского хозяйства // Региональные исследования. - 2007. - № 4.- С. 3-22

- О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2016г. Ежегодный доклад по результатам мониторинга: Научн. изд. - М.: ФГБНУ и Росинформагротех; 2018, вып. 4. - 328с.

- Петриков, А.В. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации. Проект. - М., 2006, - 20с.

- Полушкин, Н.А. Основы устойчивого развития сельских территорий // Международный научно-практический журнал "Агропродовольственная экономика". - март 2016 (Электронный ресурс) Режим доступа https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTyxIzdIr KtVPLCrJTM5J1Tcw1gUiQzMGBkMzAzNLc0MTS0OGzj9ftybHey05fH49x6LGt1sATpoVzw&src=eae60a&via_page=1&user_type=34&oqid=f1c7b8ab73b5a90f (Дата обращения 25.11.2020 г.).

- Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник. - М.: Росстат - 2007. - 494 с.

- Сельские территории Омской области: инструменты перехода к устойчивому развитию. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. - 2017. - 316 с.

- Стенограмма заседания Совета по развитию местного самоуправления (Электронный ресурс) Режим доступа http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-po-razvitiyu-mestnogo-samoupravlenija-30-01-2020.html (дата обращения 23.11.2020 г.).

- Узун, В. Почему в рыночном сельском хозяйстве преобладает малый бизнес // Отечественные записки. - 2002. - №6 (51) (Электронный ресурс) Режим доступа https://strana-oz.ru/2012/6/pochemu-v-rynochnom-selskom-hozyaystve-preobladaet-malyy-biznes (дата обращения 27.11.2020 г.).

- Шагайда, Н.И., Узун, В.Я., Тенденция развития и основные вызовы аграрного сектора России. Аналитический доклад. - М.: РАНХ и ГС. - 2017. - 89 с.

- Чистяков, Ю.Ф. Внешние экономические связи как фактор развития сельских территорий // Концепция развития производительных сил Курганской области. Материалы научно-практической конференции. 17 ноября 2017 года. - Курган, 2017.- 450с.