О рейтинговой оценке участия древесных растений в формировании пула аэрозольных загрязнителей в воздухе урбосреды

Автор: Брагина Ольга Михайловна, Власова Наталья Валерьевна, Кавеленова Людмила Михайловна, Манжос Марина Валентиновна, Хабибулина Людмила Романовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе данных трех лет наблюдений для условий г. Самары построен рейтинг деревьев - участников формирования пыльцевого дождя по доле пыльцы, продолжительности пыления и параметрам пика пыления. Наиболее высокими показателями удельной оптической плотности смывов в 2012-2014 гг. характеризовались листья вяза мелколистного и клена ясенелистного.

Аэрозольное загрязнение воздуха, пыльца, пылеосаждение на листьях, рейтинг, древесные растения

Короткий адрес: https://sciup.org/148204475

IDR: 148204475 | УДК: 58.072;

Текст научной статьи О рейтинговой оценке участия древесных растений в формировании пула аэрозольных загрязнителей в воздухе урбосреды

Воздушная среда современных городов характеризуется одновременным присутствием в ней разнообразных загрязнителей, как техногенного, так и естественного происхождения, органических и неорганических веществ, примесей – газов и аэрозолей [1-3]. В формировании пула загрязнителей воздуха древесные растения играют двоякую роль. С одной стороны, хорошо известна способность листьев деревьев поглощать молекулы газов и осаждать на поверхности аэрозоли [3-5]. Газо– и пылеустойчивость растений активно изучались начиная с 70-х годов ХХ века, полученные данные использовались для составления эффективных в фитомелиоративном отношении ассортиментов деревьев и кустарников для озеленения промышленных объектов, санитарно-защитных зон предприятий (в качестве нескольких примеров укажем хорошо известные публикации тех лет [1-7]). Вопрос о том, насколько «надежным» является временное удаление из атмосферы примесей посредством листовой массы, в данный период практически не рассматривался. Вторая сторона влияния древесных растений на состав загрязнителей атмосферного воздуха связана с их способностью поставлять в атмосферу собственный «ассортимент» молекул и частиц, в том числе органические соединения – терпены и др., пыльцевые зерна и споры [8]. Компоненты этого естественного загрязнения в разной степени затрагивают здоровье человека. Так, летучие соединения обычно рассматриваются как фитонциды, способствующие оздоровлению среды обитания, тогда как пыльца и споры способны вызывать у организма человека аллергический ответ различной степени остроты [9, 10]. В нашей статье на основе данных, полученных в различные годы для г. Самары, мы продолжим рассмотрение вопроса о «положительном» и «отрицательном» вкладе древесных растений в формирование фонда загрязнителей атмосферы, ранее затронутом нами в [11].

Брагина Ольга Михайловна, аспирантка

Методика. Изучение аэропалинологических особенностей воздушной среды г. Самары, начатое нами в 2013 г., проводилось в соответствии с методикой, описанной ранее [12, 13]. Пылеосаждающая способность листьев древесных растений [14] изучалась для видов, формирующих основу четырех модельных насаждений в скверах г. Самары и представленных в контрольном участке пригородной зеленой зоны [11]. Для смывов с листьев проводилось измерение оптической плотности. После измерения площади обработанных листьев значения оптической плотности приводили условному значению в расчете на единицу листовой площади удельной оптической плотности). Представленные в базах данные, относящиеся к различным годам и видам растений, после математической обработки с помощь пакета Excel использовали для построения рядов условного рейтинга в порядке убывания значений.

Результаты и их обсуждение.

-

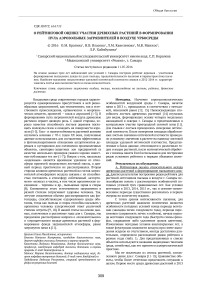

А. Рейтинговая оценка относительного вклада древесных растений в формирование пыльцевого дождя. А нализ результатов построения рядов рейтинга для растений-источников пыльцы в воздухе г. Самары целесообразно начать с рассмотрения особенностей погодных условий трех сравниваемых лет. Как условия вегетации в 2013, 2014, 2015 гг., так и осеннее-зимне-весенние периоды существенно различались в первую очередь по количеству осадков.

С точки зрения интенсивности пыления, для древесных растений важными моментами являются особенности погодных условий конца периода вегетации (закладка почек следующего года), периода перезимовки (сохранность почек и побегов), начала периода вегетации следующего года (быстрота смены фенофаз, сокращение либо удлинение сроков цветения). Изменчивые погодные условия анализируемых лет, а также флуктуации влажности воздуха при смене выпадения осадков их отсутствием, иногда достаточно длительным, определили расхождение рядов рейтинга в разные годы (табл. 1). Для представленных в списке объектов используются названия надвидовых таксонов (рода, семейства), как это принято в аллергологической практике.

Мы не исключали из списка растений, составленного ранее для г. Самары [11-15], травянистые объекты, чтобы более отчетливо представить ситуацию в целом. Первое место среди древесных растений в 2013

г. занял тополь, в данную категорию попадает пыльца всех видов тополей, используемых в городском озеленении, а также массово произрастающих в зеленой зоне осин. Однако два других года показали однозначное лидерство пыльцы амброзии. Второе место, без изменений по годам, занимала пыльца березы. Медицинская практика показывает, что среди древесных растений она является приоритетным аллергеном для г. Самары. Третье место в группе древесных растений, в зависимости от года, занимали вяз (2015), ива (2014), четвертое место - клен (2014), пятое место – сосна

Рис. 1. Особенности погодных условий в г. Самаре в 2013-2015 гг.

Таблица 1. Места растений – источников формирования пыльцевого дождя в воздухе г. Самары в рейтинге в соответствии с долей собранных пыльцевых зерен

|

Источники пыльцы |

Место в рейтинге |

||

|

2013 |

2014 |

2015 |

|

|

амброзия |

3 |

1 |

1 |

|

береза |

2 |

2 |

2 |

|

вяз |

12 |

11 |

3 |

|

дуб |

18 |

20 |

15 |

|

ель |

25 |

17 |

20 |

|

злаки |

4 |

7 |

12 |

|

ива |

10 |

3 |

9 |

|

клен |

6 |

4 |

10 |

|

конопля |

21 |

14 |

11 |

|

крапива |

20 |

5 |

4 |

|

лещина |

7 |

16 |

19 |

|

липа |

17 |

19 |

22 |

|

маревые |

11 |

8 |

6 |

|

ольха |

8 |

18 |

18 |

|

осока |

16 |

22 |

14 |

|

пихта |

19 |

23 |

23 |

|

полынь |

9 |

9 |

13 |

|

рябина |

23 |

12 |

25 |

|

слива |

24 |

25 |

17 |

|

сложноцветные |

22 |

24 |

24 |

|

сосна |

5 |

6 |

5 |

|

тополь |

1 |

10 |

7 |

|

циклахена |

14 |

21 |

21 |

|

щавель |

15 |

13 |

16 |

|

ясень |

13 |

15 |

8 |

Примечание: жирным шрифтом в таблице выделены объекты с относительно стабильным местом в рейтинге (различия за три года до 5 мест); заливкой в таблице выделены объекты с максимальной стабильностью места в рейтинге

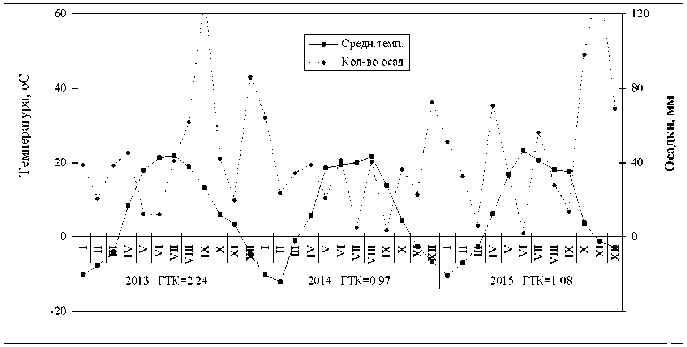

Обобщая данные за 3 года, мы проанализировали временные особенности пыления (продолжительность периодов) и количественные параметры (средний

(2013, 2015), причем для данного объекта отмечена достаточная стабильность места в рейтинге. Шестое место в разные годы занимали клен (2013), сосна (2014), седьмое – лещина (2013), тополь (2015), и т.д. Характерно, что для лесостепных условий г. Самары прослеживается своеобразная конкуренция по годам между травянистыми и древесными объектами за конкретное место в рейтинге. На этом фоне береза характеризуется несомненной, вяз, тополь, ива, сосна – высокой вероятностью активного участия в формировании пыльцевого дождя.

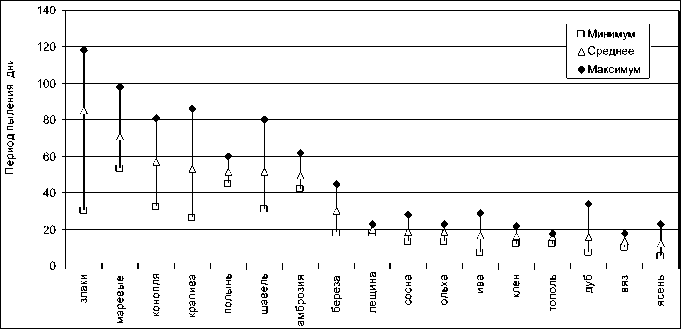

уровень пыльцевых зерен в пике) с учетом их изменчивости (соотношение максимального и минимального уровней в пике) (рис. 2). Древесные растения характеризовались меньшим периодом пыления, береза в рейтинге занимала лишь восьмое место и среди древесных растений лидировала. Данная ситуация вытекает из биологических особенностей раноцветущих деревьев-анемофилов, пыльца березы поступает в воздух в значительных количествах и с достаточной вероятностью способна после осаждения на поверхностях зданий и дорожных покрытий подниматься в воздух снова. С другой стороны, создание высокой концентрации в пике пыления обеспечивали именно древесные растения. При этом средние уровни показателя для сосны и клена были максимальными, березы – приближались к ним. Для сосны и тополя соотношения минимального и максимального уровня пыльцы в пике слабо превышали 2, что для древесных растений показывало меньший уровень изменчивости. Для ивы, вяза, ясеня обнаружена большая изменчивость данных при меньшем уровне пыльцы в пике.

Таким образом, по доле пыльцы в воздухе г. Самары первое место в 2013 г. занял тополь, береза в 2013-2015 гг. занимала второе место, третье место в группе древесных растений, в зависимости от года, занимали вяз (2015), ива (2014). Древесные растения характеризовались меньшим периодом пыления по сравнению с травянистыми,, береза в рейтинге занимала лишь восьмое место и среди древесных растений лидировала. По уровню пыльцевых зерен в пике первое место в 2013-2015 гг. поделили сосна и клен, третье место заняла береза.

Б. Рейтинговая оценка относительной роли различных древесных растений по уровню осаждения пыли на листовых пластинках. Процедура, которой мы пользовались для оценки количества осажденных листьями пылевых частиц, предполагает получение смывов с последующими их фильтрованием, выпариванием, озолением полученного остатка [14]. При этом общее количество аэрозольных загрязнителей распределяется на растворимые, нерастворимые неорганические и нерастворимые органические. Значения оптической плотности смывов мы хотели бы использовать в качестве интегрального показателя их относительной насыщенности растворимыми веществами и взвешен- ными частицами. Учитывая, что оптическая плотность растворов была сформирована в результате контакта жидкости с различной площадью осаждающей поверхности, мы произвели пересчет и далее сопоставляли значения удельной оптической плотности смывов, формируя ряды рейтинга (табл. 2).

Рис. 2. Места растений – источников формирования пыльцевого дождя в рейтинге в соответствии с продолжительностью и количественными параметрами пыления

Таблица 2. Рейтинг древесных растений в модельных городских насаждения г. Самары в соответствии с удельной оптической плотностью смыва с листьев

|

Растение |

Место в рейтинге |

||

|

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

береза повислая |

6 |

5 |

5 |

|

вяз мелколистный |

1 |

2 |

3 |

|

вяз шершавый |

5 |

3 |

4 |

|

клен платанолистный |

2 |

6 |

7 |

|

клен ясенелистный |

7 |

1 |

1 |

|

липа мелколистная |

3 |

4 |

2 |

|

ясень обыкновенный |

4 |

7 |

6 |

Лидирующие места в рейтинге должны были принадлежать объектам, с листовых пластинок которых в смывы переходило максимальное число примесей. Первое место в зависимости от условий года по показателю удельной оптической плотности смывов занимали вяз мелколистный (2012 г.) и клен ясенелистный (2013, 2014 гг.) – интродуценты, доля которых в насаждениях г. Самары достаточно велика. На втором месте условного рейтинга оказались клен платанолистный (2012 г.), вяз мелколистный (2013 г.), липа мелколистная (2014 г.). Завершали список береза повислая (5-6 место), ясень обыкновенный (4-6-7 места), клен платанолистный в два из трех лет наблюдений. Примененный подход подтвердил показанную нами ранее изменчивость сорбции аэрозольных примесей на листьях по годам. Мы считаем, что он может быть дополнением к методике в качестве экспресс-оценки, предшествующей проведению полной процедуры оценки количества осажденных листьями аэрозольных примесей.

Выводы: для того, чтобы установить преобладание для определенного вида древесных растений роли эффективного очистителя городского воздуха либо ведущего поставщика аллергенных примесей, необходим комплексный подход, использующий количественные и качественные оценки. Мы продемонстрировали некоторые возможности использования с этой целью рейтингового подхода.

Список литературы О рейтинговой оценке участия древесных растений в формировании пула аэрозольных загрязнителей в воздухе урбосреды

- Николаевский, В.С. Биологические основы газоустойчивости растений. -Новосибирск: Наука, 1979. 280 с.

- Илькун, Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. -Киев: Наукова думка, 1980. 246 с.

- Гетко, Н.В. Растения в техногенной среде. -Минск: Наука и техника, 1989. 206 с.

- Коршиков, И.И. Взаимодействие растений с техногенно загрязненной средой: устойчивость, фитоиндикация, оптимизация/И.И. Коршиков, В.С. Котов, И.П. Михеенко. -Киев: Наукова думка, 1995. 192 с.

- Кулагин, Ю.З. Индустриальная дендрология и прогнозирование. -М.: Наука, 1985. 118 с.

- Ерохина, В.И. Озеленение населенных мест. Справочник/В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова и др./Под редакцией В.И. Ерохиной. -М.: Стройиздат, 1987. 480 с.

- Сергейчик, С.А. Устойчивость древесных растений в техногенной среде. -Минск: Наука и техника, 1994. 280 с.

- Delmas, R. Physique et chimie de l'atmosphere/R. Delmas, G. Megie, V.H. Peuch. -Berlin,. 2005. 600 p.

- Janhäll, S. Review on urban vegetation and particle air pollution; Deposition and dispersion//Atmospheric Environment. 2015. V. 105. P. 130-137.

- Calvo, A.I. Research on aerosol sources and chemical composition: Past, current and emerging issues/A.I. Calvo, C. Alves, A. Castro et al.//Atmospheric Research. 2013. V. 120-121. P. 1-28.

- Брагина, О.М. Об особенностях участия древесных растений в формировании комплекса аэрозольных загрязнителей воздуха урбосреды/О.М. Брагина, Н.В. Власова, Л.М. Кавеленова и др.//Известия Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17, № 5(2). С. 563-569.

- Власова, Н.В. К первичным результатам палиноэкологического мониторинга атмосферного воздуха г. Самары/Н.В. Власова, Л.М. Кавеленова, М.В. Манжос и др.//Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. №3(6). С. 1745-1748.

- Манжос, М.В. Результаты пыльцевого мониторинга и особенности течения сезонного ринита в г. Самаре/М.В. Манжос, К.В. Блашенцев, Л.Р. Хабибуллина и др./Российский аллергологический журнал. 2014. №2. С. 32-36.

- Кавеленова, Л.М. К оценке пылеулавливающей способности листьев древесно-кустарниковых растений/Л.М. Кавеленова, Н.В. Прохорова//Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. -Куйбышев, 1990. С. 104-107.

- Хабибуллина, Л.Р. Анализ особенностей аэропалиногического спектра в Самаре и его влияние на течение поллиноза/Л.Р. Хабибулина, Н.В. Власова, М.В. Манжос и др.//Российский аллергологический журнал. 2015. №3. С. 3-7.