О ролевой структуре мировоззренческой коммуникации

Автор: Шимельфениг О.В.

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 4 (37) т.11, 2021 года.

Бесплатный доступ

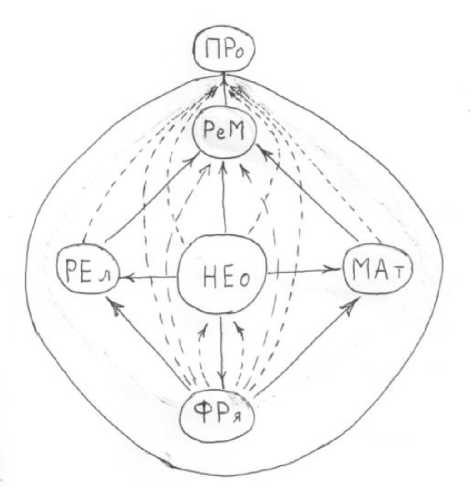

В работе получена обобщённая схема ролевой структуры философской коммуникации, где представлены базовые роли участников Диалога о миропонимании: «не определившегося со своей мировоззренческой позицией»; догматического приверженца либо религиозной картины мира, либо сугубо материалистически-атеистической; двойственной позиции религиозного материалиста; пробуждённого, для которого мир становится духовно-психофизически единым - не абстрактно и не формально; позиция имитатора - «философа ряженого». Указаны трансформационные связи (возможные переходы) между ними. Выявленная ролевая структура философской коммуникации позволяет разрабатывать коллективные согласованные стратегии для решения насущных глобальных проблем.

Картина мира, игра, критерии, стереотипы, мировоззренческая позиция, единое

Короткий адрес: https://sciup.org/142231828

IDR: 142231828 | УДК: 122:316.77

Текст научной статьи О ролевой структуре мировоззренческой коммуникации

Данная работа является обобщением авторского опыта мировоззренческой коммуникации в процессах: проведения (1986-96) проблемно-деловых игр [6, 7, 20-22], ориентированных на решение социально-экономических проблем крупных организаций; продолжительной, ежемесячно проводимой дискуссии (200607) по проблеме природы реальности между известными учёными, религиозными лидерами и общественными деятелями Саратова, зафиксированной в коллективной монографии [19], переписки с известными учёными и философами на эту же тему, частично нашедшей отражение в публикациях [23-26].

Значение такого рода исследования вытекает из того, что естественной формой бытия философии является диалог, начиная с древнеиндийских Упанишад («беседы у ног учителя о тайном знании») [17], древнегреческой диалек-

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations тики («искусство вести беседу, спор»), кончая современной парадигмой «коммуникативной рациональности» и бесед на семинарах В.А. Конева по «картезианским размышлениям» М.К. Мамардашвили [8]. Д.В. Майборода в статьях «Диалог» и «Диалогизм» [13] определяет мировоззренческий диалог как «непосредственный обмен и перевод между персональными целостностями, мирами, сохраняющими свои особенности», тут же обращая внимание на то, что его суть состоит в переводе с языка одной картины мира на язык другой без гарантий адекватности взаимопонимания, поскольку «полнота понимания может быть обеспечена только знанием языка Другого во всей его специфике».

Хотя многие философские концепции стремились к монизму, но аспект диалогизма оказывался неустраним, обнаружению чего способствовали, в частности, литературоведение и герменевтика. Так, М. Бахтин [2] полагал, что сознание есть тогда, когда есть два сознания , а религиозные философы Бердяев [3], Франк [18], Бубер [12], Эбнер [27] и др. говорили о диалоге Бога и человека. Диалогизм мощно повлиял на экзистенциализм (Марсель, Ясперс) [11, 28], феноменологию (Сартр, Левинас) [16, 9], герменевтику (Гадамер, Рикер) [5, 15] и явился течением, во многом определяющим современный образ философской мысли.

Одной из наиболее частых взаимных претензий друг к другу в философских диспутах является обвинение в « отсутствии конкретности ». Поэтому естественно начать с прояснения, какой смысл следует вкладывать в понятие « конкретности », чтобы на его основании сформулировать критерии оценки степени конкретности того или иного философского текста. При этом очевидно, что каждый из участников мировоззренческой дискуссии может вложить свой смысл в слово «конкретность» и предложить свои критерии для проверки. Здесь предлагаются следующие критерии для коллективного обсуждения.

-

1. Никакая осмысленная оценка философского текста (да и любого другого) невозможна без фиксации позиции, с которой она производится, ибо при смене точки зрения оценка может измениться вплоть до противоположной. Поэтому первым главнейшим условием всякой экспертизы, в особенности философской, является формулировка своих основных исходных мировоззренческих принципов (посылок), на базе которых только и могут быть осознанно сформулированы те или иные критерии, в частности, степени конкретности чьих-то высказываний.

-

2. Критический анализ чьего-то философского текста, его оценка также является философским текстом, подлежащим в свою очередь критической оценке, в частности, и по критерию конкретности. Совершенно очевидны три характеристики, на основании которых можно сразу сказать, что критик - абсолютно несостоятелен, потому что не улавливает смысла «критикуемого» им текста и просто не понимает того значения слов, которые вкладывает в них автор.

Разумеется, надо отдавать себе отчёт, что осмысление своих глубинных, во многом подсознательных, установок и предпочтений – дело крайне нелёгкое, трудоёмкое, часто неприятно ошарашивающее, зато самое благодарное и полезное для всех сторон жизни. Именно поэтому оно испокон веков считается главнейшей задачей философа. Свои же, обнаруженные и осознанно переработанные исходные посылки миропонимания, я излагаю в разных форматах от тезисов и статей [26] до монографии «Живая Вселенная» [23], где наиболее пол-

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations ное и обоснованное их изложение дано в главе III «Начала Бытия - Круг «постулатов» существования».

Вот эти три - убийственные для псевдокритика - теста.

Псевдокритик воспринимает только заголовки - название работы и её разделов, даже не исследуя конкретных её фрагментов, не анализирует их, либо потому, что не имеет собственной точки опоры - позиции анализа (см. п. 1), либо совершенно не понимает, о чём идёт речь в «анализируемом» им тексте, либо имеет место и то и другое. Что же ему в таком случае остаётся делать? Правильно, блефовать, пытаясь сохранить лицо, он имитирует специалиста, бросается общей околонаучной терминологией, которая не имеет никакого отношения к конкретному материалу, находящемуся перед ним и обладающему своими индивидуальными особенностями, в которых он не в состоянии разобраться.

Следующий очевидный текст поможет нам укрепиться в мысли, что перед нами такой «ряженый» имитатор:

«Критические» пассажи «ряженого философа» можно отнести к любому философскому тексту , что и означает, что никакого отношения к данному конкретному, якобы разбираемому им труду они не имеют; то есть он - либо не потрудился понять, о чём в нём идёт речь, либо просто не может этого сделать в силу отсутствия соответствующих «программ восприятия».

Следующий, третий текст, непосредственно связанный со вторым:

Текст «критика» составляется им из речевых расхожих штампов и чужих цитат , лишь внешне перекликающихся с некоторыми предложениями из якобы разбираемого им текста; но при ближайшем рассмотрении его «суждения» оказываются несостоятельными и неуместными, свидетельствующими лишь о некомпетентности «аналитика». В самом же по себе использовании цитат, конечно, ничего плохого нет: они могут подкреплять аргументацию, если только органично вплетаются в обоснованное рассуждение.

Второе базовое обобщение , куда предыдущее входит в качестве элемента, - это первый набросок схемы: ролевая структура философской коммуникации, где представлены базовые роли участников Диалога о миропонимании и указаны трансформационные связи (возможные переходы) между ними.

В центре схемы (см. ниже) фигура « неопределившегся со своей мировоззренческой позицией » ( НЕо ) - исходная - в том смысле, что по мере самопознания и самоосознания индивид перемещается (внутренне) в ту или иную более определённую «философскую роль».

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Две крайние симметричные горизонтальные позиции – это убеждённые приверженцы либо «религиозной картины мира» (РЕл), либо сугубо «мате- риалистически-атеистической» (МАт).

Обе позиции характеризует определённый догматизм, присущий в большей или меньшей степени конкретным представителям этих воззрений – носителям соответствующих «комплектов программ» организации мышления и поведения. В связи с этими мировоззренческими позициями мне приходят на память строчки стихотворения из «Игры в бисер» Г. Гессе:

Для тех, которым всё от века ясно, Недоуменья наши – праздный бред.

Двухмерен мир, твердят они в ответ, А думать иначе небезопасно.

Далее эти позиции могут эволюционировать – к более интегральному, но одновременно и более проблемному внутреннему состоянию – « религиозного материалиста » ( РеМ ), самое большое неудобство которого - «тихая шизофрения», выражающаяся в неконтролируемых и нерефлексируемых перескоках самоидентификации: то с ориентацией на Творца, то на материальные причины всего происходящего. Это беспокойное, внутренне противоречивое состояние в той или иной степени демонстрируют, на мой взгляд, мои – высококвалифицированные и совершенно незаурядные – партнёры по диалогам в «Беседах о реальности» [19]: Н.Н. Слонов, Н.Н. Васильев, Ю.М. Дуплинская, А.С. Ососков.

Из состояния РеМ (как, впрочем, и из всех других состояний, но в разной мере) возможен переход, точнее «перескок» – только путём инсайта, озарения – в верхнюю позицию « Пробуждённого » ( ПРо ), в которой мир становится ЕДИНЫМ – не абстрактно и формально, или чисто физически, как для большинства философов и учёных, а органически – до тотального, всеохватывающего ощущения духовно-психофизической целостности мироздания и своей единосущ-ности с ним:

Единый атман во всех существах, единственный властитель,

Тот, кто единое семя делает многоразличным,

Мудрые видят его в самих себе (Катха-упанишады).

Таким образом, мировоззренческая позиция пробуждённого ( ПРо ) даёт возможность воспринимать и видеть всю картину философского Диалога в це-

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations лом, при этом прочувствовать не только весь базовый набор ролей философской коммуникации, но и ощутить себя во всех основных ролях Единого Мирового Действа: механиком Сцены, исполнителем (от статиста до героя), зрителем, критиком, режиссёром и сценаристом; понимать, как каждый из них воспринимает окружающее из своего «Гераклитова сна» (своего персонального комплекта программ восприятия и реагирования - врождённых и наработанных в течение жизни: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий Космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный», Гераклит, фр. 95).

Кстати, здесь стоит заметить, что мне иногда пеняют: вот, мол, ты нескромно объявляешь себя тем самым ПРо - пробуждённым, постигшим всё мудрецом, даже чуть ли не Богом! Конечно, нет, ничего подобного я не заявляю, а просто стараюсь как можно более ясно осмысливать и осознанно трансформировать свою картину мира, её исходные посылки (предъявляя их в самых разнообразных форматах), куда входит, естественно, и идеальный образ религиозного философа-мудреца, к которому я стремлюсь приблизиться, демонстрируя читателю высказывания тех исторических лиц, которые, на мой взгляд, наиболее отвечают этому идеалу и описывают его.

Чтобы завершить комментарий к схеме « Ролевой структуры философской коммуникации », мне осталось упомянуть уже обсуждавшуюся выше позицию, лишь имитирующую мудреца-философа, рядящуюся в его «наряды»-слова, в определённом смысле симметричную относительно него по вертикали схемы, т.е. позицию - « философа ряженого » ( ФРя ). Однако считаю нужным тут же заметить, что, как обычно, «чистых» типов не существует, каждый из нас имеет в себе семена всех базовых ролей, которые проявляются в большей или меньшей степени в конкретной ситуации. Поэтому я также буду искренне благодарен каждому потенциальному участнику наших Диалогов за как можно более въедливый «психоанализ» моих текстов, обнаружение моих скрытых (от меня) шаблонов мышления, что поможет и мне освободиться от власти неявно управляющих мной программ (которые могут использовать для незамечаемой мной манипуляции моим поведением), переводя их из статуса моих закулисных хозяев в полезные инструменты, подчиняющиеся уже мне.

Полагаю, что все мы по высшему «гамбургскому счёту» не противники, не драчуны в ясельной песочнице, а со-ратники в борьбе за открытие Истины о мире и самих себе, а то, что эта Истина, по сути, уже известна тысячи лет, не отменяет её освоение для себя и осмысление каждым рождающимся в этот мир человеком, созревшим для её поиска, и в этом я согласен с Гёте: «Истина давно обретена и соединила высокую общину духовных умов. Ее ищи себе усвоить, эту старую истину». Поэтому взаимная критика - это самая большая помощь, которую мы можем оказать друг другу на многотрудном Пути познания.

Какой я представляю продуктивную взаимно полезную критику? Полагаю, что для начала здесь может пригодиться предложенный известным американским психологом и психотерапевтом Э. Бёрном [4] «трансактный анализ», в ос-

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations нове которого лежит представление о трёх базовых состояниях «я» человека: «Р» – Родитель, «В» – Взрослый и «Д» – Дитя (Ребёнок). «Родитель» представляет собой авторитарные тенденции индивида. Временами мы можем вести себя, мыслить и чувствовать, копируя одного из родителей или других людей, воспринимающихся как родители. Это и есть эго-состояние Родителя. Когда мы возвращаемся к поведению, мышлению и чувствам детства, занимаем подчиненную позицию, то находимся в эго-состоянии Ребенка (или Дитя).

Если же мы ведем себя, мыслим и чувствуем по принципу «здесь и теперь», реагируем на то, что происходит, используя весь потенциал взрослой личности, умеем отстаивать собственное мнение и организовывать взаимоотношения с другими на основе равноправного партнерства, то мы находимся в эго-состоянии Взрослого . В поведенческом диагнозе, наблюдая за поведением человека, мы делаем вывод о том, в каком эго-состоянии он находится. При наблюдении можно слышать и видеть слова, тон голоса, жесты, положение тела, выражение лица.

Характер трансакций (коммуникативных взаимодействий) определяется теми состояниями (Родитель, Взрослый, Дитя), в которых находятся коммуниканты. Поэтому они могут быть согласованными (параллельными, дополняющими), например Р и Д, В и В; или в той или иной степени конфликтными (пересекающимися): Р и Р (оба претендуют на главенствующую, поучающую роль), Р и В (один претендует на роль «Р», но второй не согласен быть «Д», а выступает как «В»).

Если применить эту (многократно оправдавшую себя) модель общения к проблеме мировоззренческой коммуникации, учитывая, что многие из нас получили вполне основательные как естественнонаучные, так и гуманитарные знания, то, наверное, преимущественной трансакцией для нас должна быть «Взрослый-Взрослый», что не исключает временами сюжета «Р-Д», когда один из нас передаёт другому что-то тому неизвестное; более того, у китайцев есть пословица: «Мудрец учится даже у младенца». Очевидно, что диалог между нами при таком подходе будет максимально взаимно продуктивным.

К сожалению, у многих участников наших дискуссий проявляется явная склонность к авторитарной, догматической, поучающей позиции без всяких попыток понять как другого, так и себя, неготовность поиграть «ролями», что великолепно умели делать, скажем, корифеи Итальянского Возрождения (см. книгу Л.М. Баткина: «Гуманисты чувствовали себя словно бы находящимися в огромном историческом амфитеатре, где на них взирают бесчисленные нынешние и грядущие зрители. … Поэтому слова и жесты нужно было рассчитывать на века. Стиль мышления переходил в стиль жизни. Гуманисты старались вести себя, как мы теперь сказали бы, сценически» [1]).

Образ мира как Божественной Космической Игры, к которому я пришёл в результате настойчивого и долгого поиска, не « куча » и не « винегрет » (как ино-

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations гда воспринимается некоторыми «критиками»), а древнейшая, органичная, диалектичная и одновременно целостная картина мироздания, которая поэтому всё вмещает и осмысливает, ибо содержит все возможные персонажи Вселенского Действа с их собственными представлениями о происходящем, чаще всего ма-лоосознаваемыми.

С односторонней догматической позиции, претендующей на единственно верную для всех сразу «абсолютную Истину», любая конкурирующая гипотеза видится схематичной, эклектичной и потому должна быть раскритикована на уровне автоматической реакции самозащищающегося эго – комплекса сформировавшихся программ восприятия и мышления, наполовину утопленного в подсознании… Эта типичная реакция не предполагает осмысления осмысленного текста с осмысленной позиции, а автоматически выражается спонтаннодетским «швырянием грязью» из находящихся под рукой штампов в неясную, непонятную и потому неприятную фигуру воображаемого противника.

Иной, сюжетно полноценный, взгляд на мир хорошо представлен, например, доктором искусствоведения А.К. Якимовичем в лекции «Шекспир, Сервантес, Веласкес» на телевизионном канале «Культура». Он характеризует Шекспира как свободного художника, способного быть кем угодно и никем, который отваживается понимать всех: и хищного кровопийцу, и мать – у каждого своя правда; он показывает разные истины, не становясь на одну сторону.

В Новое время появляются мастера отважного знания, не загнанного в стереотипы: и Галилей, и Декарт, и Ньютон, и Кант… Гамлет Шекспира работает на антропологическом парадоксе: человек – венец творения, а через пару абзацев – квинтэссенция греха. Это и есть сюжетное единство противоположностей – правда Божественной Космической игры.

Кстати, понятие « философ Ряженый » возникло не как звонкая пустая ответная детская «обзывалка» в стиле некоторых моих оппонентов, а как совершенно научный термин в результате обобщения определённого типа «философов», который органично встроился в целостную схему философской коммуникации вместе со всеми другими основными типами соучастников и с динамической структурой их взаимосвязей – возможных переходов из одной позиции в другую.

Я совершенно осознанно, следуя совету известного востоковеда В.В. Малявина (обратившего внимание в своём отзыве на одну из первых моих работ, что мой «коллаж» – неслучайное, продуманное собрание цитат и может стать литературным приёмом), создаю осмысленные целостные композиции из них, подтверждающие и развивающие мою мысль, в отличие от способа использования некоторыми участниками случайных цитат, где просто мелькает обсуждаемый (осуждаемый) ими термин.

Таким образом, одна из решающих причин глобального кризиса цивилизации коренится в психике человека. Это разнообразные стереотипы восприятия и мышления [24], которые формируются в каждой культуре, вызывая конфлик-

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations ты, войны и разрушение природных систем. Многие представители науки, декларируя принципы «объективности» и «высокой морали», часто оказываются под властью неосознаваемых ими мифологических предпосылок и обычных эгоистических интересов.

Наступает время понимания, что мы все не отстранённые независимые наблюдатели-исследователи Природы, а соучастники Единого мирового действа с персональной ответственностью каждого за свои мысли и поступки. Эту новую реальность наилучшим образом представляет сюжетно-игровая картина мира [6, 7], органически соединяющая в себе два фундаментальных, формально противоположных аспекта мироздания: множественность и своеобразие индивидов с одновременным участием их всех в становлении потока взаимосвязанных событий мирового Целого.

Категориальный аппарат этой игровой модели, коммуникационные практики на её основе (деловые игры, тренинги, интерактивные форумы и т.п.) позволяют разрабатывать коллективные согласованные стратегии для решения насущных глобальных проблем.

Список литературы О ролевой структуре мировоззренческой коммуникации

- Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. РГГУ. М., 1995. 448 с.

- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, философии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 297-325.

- Бердяев Н.А. Я и мир объектов: Опыт философии одиночества и общения. Философия свободного духа. М., 1994. 480 с.

- Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. СПб., 1992. 224 с.

- Гадамер Х.Г. Истина и метод / пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

- Герасимов Б.Н. Методология управления. Инновационные и традиционные методологические инструменты. Самара: Изд-во Университет «МИР», 2021. 292 с.

- Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. Исследование и построение коммунальной реальности на основе самоопределения и саморазвития: монография. Саратов: Амирит, 2018, 448 с.

- Конев В.А. Семинарские беседы по «картезианским размышлениям» М.К. Мамардашвили. Самара: Изд. Самарский университет, 1996. 106 с.

- Левинас Э. Путь к Другому / пер. Е. Бахтиной. СПб.: СПбГУ, 2007. 240 с.

- Малахов В.А. Парадигма общения в философском творчестве Г.С. Батищева // Вопросы философии. 2008. №10. С. 103-114.

- 11.Марсель Г. Ответственность философа в современном мире // Путь в философию. Антология. М., 2001. С. 254-267.

- Бубер М. «Я и Ты» / пер. Н. Файнгольда. Иерусалим, 1957. 44 с.

- Новейший философский словарь, Минск, 2001. 1280 с.

- Проблемно-деловая игра как метод управления общественным развитием. Под ред. В.Н. Южакова, Т.П. Фокиной, О.В. Шимельфенига. Саратов: СГУ, 1989. 100 с.

- Рикёр П. Я-сам как другой / пер. с фр. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008. 416 с.

- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: Республка, 2000. 639 с.

- Упанишады. М.: Наука, 1967. 336 с.

- Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 398 с.

- Что есть реальность? Беседы о реальности: Саратовская интеллигенция в «INTELLECT GAME SESSION»: руководители проекта, составители и редакторы Шимельфениг О.В., Солодовниченко Л.Я. Саратов: СГУ, 2009. 680 с.

- Шимельфениг О.В. (с соавторами). О работе группы по проблемно-деловым играм // Информационные материалы АН СССР, ФО СССР, №3 (60), М., 1987. С. 26-33.

- Шимельфениг О.В. Проблемно-деловая игра в обучении руководителей. Frnivizujici problemove didakticke metody, simulace a hry v priprave a zdokonalovani pracovniku/Institut rizeni Praha, 1990. Р. 146-150.

- Шимельфениг О.В. К истории создания технологии проблемно-деловой игры в Саратове // Города региона: культурно-символическое наследие как гуманитарный ресурс будущего: материалы междунар. науч.-практ. конф. Саратов: СГУ, 2003. С.136-138.

- Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая картина мира. XXI век: «Самозавет» или «Самоапокалипсис». Саратов: Научная книга, 2005. 688 с.

- Шимельфениг О.В., Герасимов Б.Н. Развитие жизнедеятельности человека на основе постижения мира и самоопределения // Креативная экономика и социальные инновации. 2018. Вып. 8. № 4(25). С. 113-130.

- Шимельфениг О.В. Проблема взаимонепонимания и самонепонимания при формировании и трансляции мировоззренческих структур // Философия образования. 2020. Т.20, №3. С. 83-101.

- Шимельфениг О.В. Сюжетно-игровая парадигма как система мировоззренческих универсалий // Общество: философия, история, культура. 2021. №1. С. 30-36.

- Эбнер Ф. Слово и духовные реальности // От Я к Другому. Мн.: 1997. С. 28–45.

- Ясперс К. Введение в философию / пер. и ред. А.А. Михайлова. Мн.: Пропилеи, 2000.

- 29.Shimelfenig O.V., Solodovnichenko L.Ya. A Dialogue between spiritual traditions // Science and Education 2014: materials of the International scientific and practical conference. Vol. 9, Belgorod-Sheffild, Science and Education LTD, 2014. Р. 85-87.