О роли государства в моделях перехода к устойчивой экономике

Автор: Иванова Д.Г.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию моделей перехода к устойчивой экономике. В зависимости от взаимодействий четырех компонент такого состояния народного хозяйства (непосредственно экономики, общества, природы и государства) предложены три авторские модели устойчивой экономики: стабилизационная (основанная на координирующей принципы развития общества, экономики и окружающей среды роли государства); предикативная (государство формирует условия, способствующие эффективной диффузии принципов и инструментов функционирования экономической, социальной и экологической сфер) и сбалансированная (экономика подчинена обществу, поскольку напрямую зависит от человеческого капитала). Отмечено, что государство является уникальным институтом, обладающим возможностями одновременно администрировать, представлять интересы широких слоев населения, определять стратегические ориентиры и приоритеты развития социально-экономической системы, ввиду чего его присутствие в модели устойчивой экономики, очевидно, является обязательным.

Устойчивое развитие, модели перехода к устойчивой экономике, государство

Короткий адрес: https://sciup.org/149144605

IDR: 149144605 | УДК: 339.9 | DOI: 10.24158/tipor.2023.11.26

Текст научной статьи О роли государства в моделях перехода к устойчивой экономике

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия, ,

Проблемы устойчивой экономики как концепции развития стали активно обсуждаться в академических кругах по причине не только растущей критики глобализма, мировой доминанты корпоративных интересов, но и активизировавшегося социального протеста против транснациональных инициатив предпринимательства, усиления роли мирового капитала в национальной политике, общественной и культурной жизни (Тагаров, 2021).

Вопрос способности обществ продолжительно поддерживать свой уровень производства богатства является ключевым в экономической теории с начала XIX в. В частности, ученых интересовала проблематика доступности природных ресурсов (Jevons, 1865), эффекты истощения1, ограничители экономического роста (Meadows et al., 1972), дефицит государственного сектора, платежный дисбаланс (Feldstein, 1972); предельность экспансии капитала (Domar, 1946); эффективность государственной системы редистрибуции богатства нации (Kaun, 2005).

Неоклассическая парадигма, занимавшая центральное место в экономическом мышлении в ХХ в., обосновывавшая ограниченность роста производительности возможностями промышленности, отстаивавшая потенциал устойчивого роста в любом секторе (теории Е. Домара (Domar, 1946), Р. Харрода (Harrod, 1939)), сменилась представлениями о детерминирующем устойчивость экономики влиянии технического прогресса и экологических ограничителей (Solow, 1956), создав платформу для популяризации многочисленных эндогенных моделей экономического роста (Kaplan, 1976).

В середине XX в. центральной проблемой в исследовании экономической устойчивости стал человеческий капитал, значение которого как особого фактора производства в условиях интеллектуализации труда и активной постмодернизации капиталистических отношений резко возросло. С начала XXI в. вопросы экологии прочно вошли в перечень исследуемых проблем экономической устойчивости и стабилизации развития, стали ведущим фактором перехода к модели устойчивого и самодостаточного роста (Алиев, 2012; Дарбалаева, 2014), что актуализировало исследования, связанные с определением природного (экологического) капитала, допустимостью диффузии не только рыночных принципов, но и методик эффективного менеджмента в сферу природопользования; корректировки траектории экономического роста с учетом фактора экологической рациональности (например: Кулясова, 2001; Pezzey, Toman, 2003).

Устойчивая экономика представляет собой параллельную мирохозяйственной, глобальной систему, регулируемо интегрированную в мировые процессы (торговля, мировые рынки факторов производства) посредством системы государственных стабилизаторов, позволяющих нивелировать воздействия международной конъюнктуры на достигнутые показатели социально-экономического прогресса (в том числе и позитивные).

Устойчивая национальная экономика не была и не есть путь к автаркии, администрированию, этатизму или дирижизму, а подразумевает создание за счет аккумулирования усилий государства, бизнеса и общества принципов долгосрочной конкурентоспособности страны в динамике мирового хозяйства. При этом под долгосрочной конкурентоспособностью подразумеваются либо различные аспекты экономических отношений в государстве, либо механизмы интеграции в них стабилизирующих и обеспечивающих долгосрочный прогресс факторов.

В современных условиях меры государственного регулирования внутренних экономических процессов, социально-экономических отношений в рамках страны должны становиться все более ориентированными на социальную справедливость, но при этом реализовываться посредством все более конкретизированных, подразумевающих рыночное понимание эффективности инструментов. Тогда как необходимость достижения и сохранения глобальной конкурентоспособности страны на мировом рынке (как принципиальная характеристика устойчивой экономики) требует государственной внешнеэкономической политики, ориентированной на максимизацию эффективности, реализации посредством инструментов не только рыночной поддержки, но и политического, культурного, технологического характера (табл. 1).

Таблица 1 – Трансформация государственного регулирования в устойчивой экономике 1

Table 1 – Transformation of State Regulation in a Sustainable Economy

|

Ориентиры государственного регулирования |

Инструменты государственного регулирования |

|

|

конкретизированные, основаны преимущественно на рыночных принципах |

расширенные, включают в том числе и политические, инструменты мягкой силы и т.д. |

|

|

Максимизация эффективности |

Международные экономические отношения |

|

|

Максимизация справедливости |

Внутренние социально-экономические процессы |

|

Роль государства в устойчивой экономике (принципы, ориентиры и механизмы регулирования) должна быть детерминирована объектом их реализации, зависеть от того, какие отношения – отражающие внутреннюю или внешнюю экономическую политику – выступают в качестве последнего.

На внешнем контуре государство должно активно, применяя широкий спектр инструментов, стимулировать и поддерживать максимальную эффективность, конкурентоспособность в долгосрочном периоде.

1 Все таблицы и рисунки, представленные в исследовании, составлены автором.

На внутреннем же, наоборот, – оценивать перспективы долгосрочного сохранения, поддержания и развития потенциала внешнеэкономической конкурентоспособности, которая в современных условиях во многом зиждется не столько на природно-ресурсном ресурсе страны, сколько на емкости ее внутреннего рынка, качестве национального спроса, человеческом капитале, социальной стабильности, разрушении инструментов адаптации национальной экономики к трендам и конъюнктуре мировых рынков.

Государственное регулирование в моделях устойчивой экономики должно способствовать конвертации внутренней справедливости (социальной стабильности, максимизации человеческого потенциала, емкости внутреннего рынка, качества национального спроса) в растущую внешнюю конкурентоспособность.

Очевидно, что рост внешней конкурентоспособности – догма неоклассики – возможен только в условиях максимальной конкуренции внутри страны, а не приоритета долгосрочной устойчивости, только в условиях некоего идеального рынка и общества, которых не существует (например, как бизнеса, сознательно не стремящегося к монополизации, способного решать социальные проблемы государств; как обществ, лишенных асимметричности распространения информации или правительств, абсолютно нетерпимых к коррупции и обладающих эффективностью, сопоставимой, например, с эффективностью корпораций).

В условиях устойчивой экономики фактором привлекательности страны как для жизни, роста, работы квалифицированных кадров, так и для ведения бизнеса (в том числе и иностранного) стали: общественная стабильность, качество жизни и окружающей среды, правопорядок, социальная защищенность, внутренняя справедливость распределения благ.

В сфере же внешнеэкономического регулирования государство свободно от «бремени справедливости» и может максимально концентрироваться на достижении целей, характерных для глобальной экономики: обеспечении зарубежной экспансии национальных предприятий, диверсификации поставок (например, сырья, энергоресурсов), оптимизации рынков сбыта (с целью снижения долгосрочных рисков зависимости от стран – импортеров продукции), в целом, на росте национальной конкурентоспособности.

Важным требованием для реализации такой двухвекторной политики государственного регулирования должна быть их автономность – отсутствие зависимости внешнеэкономических и внутренних достижений государства друг от друга. Например, уровень социальной поддержки населения не должен никак определяться ростом иностранных инвестиций или экспорта, внутренний спрос – потенциалом импорта, возможности национальной финансовой и кредитной системы – уровнем процентных ставок в соседних государствах, доходы национальных производителей – ценой на потребительских рынках в странах-импортерах и так далее.

Внешний курс национальной экономической политики должен зависеть от динамики мировой конъюнктуры, но минимально воздействовать на активность экономических и социальных трансформаций внутри страны, ориентированных не на формирование потребительского общества, а на условия стабильного и самодостаточного роста.

Исходя из выделенных в результате проведенного анализа различий в ориентирах (ценностях) глобальной и устойчивой экономики (табл. 2), можно определить основные принципы государственного регулирования устойчивой экономики (табл. 3).

Таблица 2 – Принципы (ценности) глобальной и устойчивой экономики

Table 2 – Principles (Values) of Global and Sustainable Economy

|

Глобальная экономика |

Устойчивая экономика |

|

Международная мобилизация факторов производства |

Доступ к факторам производства при наличии необходимости |

|

Второстепенность географии, глобализация взаимозависимости |

Ограничение зависимости развития от конъюнктуры мировых рынков, стремление к географической локализации |

|

Эффективность менеджмента и бизнес-процессов |

Эффективность использования ресурсов |

|

Концентрация собственности у эффективных владельцев |

Баланс экономической роли всех членов сообщества |

|

Доминанта потребления |

Доминанта ответственного потребления |

|

Капиталократия |

Технократия, нетократия |

|

Справедливая эффективность |

Эффективная справедливость |

Таблица 3 – Основные принципы государственного регулирования в устойчивой экономике

Table 3 – Main Principles of State Regulation in a Sustainable Economy

|

Внутренний вектор |

Внешний вектор |

|

Самодостаточность, самообеспеченность |

Целесообразность |

|

Доверие |

Правовая защита, контрактное право |

|

Справедливость распределения |

Свобода рыночной деятельности |

|

Скромность |

Максимизация прибыли |

|

Долгосрочность |

Устойчивая прибыль |

|

Стабильность |

Адекватность рыночным трендам |

|

Синхронизация потребностей и возможностей |

Экспансионизм, постоянный рост |

|

Высокий потенциал автономности |

Высокий потенциал к глобальному лидерству |

|

Рост благосостояния |

Рост производства, торговли |

|

Минимум долгов |

Эффективная финансовая политика |

|

Прозрачность распределения |

Оптимизация бизнес-процессов |

|

Стабильность каждой деревни – стабильность страны |

Конкурентоспособность фирмы – конкурентоспособность нации |

Таким образом, доктринально государство в рамках устойчивой экономики не имеет ничего общего с автаркией, отказом от любого вида внешнеэкономической деятельности, концентрацией только на внутренних ресурсах как производства, так и потребления.

Наоборот, роль государства в устойчивой экономике даже более активна на внешнем контуре, прагматична, многоаспектна – оно поддерживает участие национального бизнеса в мирохозяйственных процессах, приветствует иностранных инвесторов, торговые отношения, расценивая это как источник национального благополучия и стабильности, в которые внешнеэкономические преимущества способны быть конвертированы.

Аналогичным образом роль государства в моделях устойчивой экономики отлична от планового хозяйства или административно-командной экономики (Кильдюшкина, 2012), поскольку допускается планирование и администрирование только зоны внутренних стратегических интересов, не отменяются права частной собственности (наоборот, строго соблюдаются и защищаются), идет содействие росту конкуренции и экономической экспансии в рамках внешнего вектора своей реализации.

Стратегически государство в рамках устойчивой экономики не стремится к национализации крупнейших монополий (традиционно связанных с эксплуатацией и продажей на мировые рынки природного сырья) и поддержанию свободной конкуренции лишь на потребительских рынках, открытых для малого и среднего бизнеса (торговля, общественное питание, легкая промышленность и т. д.).

Основываясь на определении устойчивой экономики как концепции новой фазы развития социально-экономических отношений, с целью формализации приоритетов, инструментов совершения будущего фазового перехода возможно оценить модели устойчивой экономики, в границах которых развиваются взаимодействия между непосредственно самой экономикой, обществом, окружающей средой и государством.

В зависимости от взаимодействий четырех компонент можно выделить три основные модели устойчивой экономики: стабилизационную, предикативную и сбалансированную.

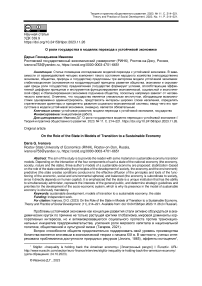

Стабилизационная модель устойчивой экономики основывается на координирующей принципы развития общества, экономики и окружающей среды роли государства, которое определяет основы взаимоотношений между сферами обращения природного, человеческого и традиционного капитала с помощью нормативно-правового их обеспечения, императивного переноса принципов функционирования, свойственных для одной среды, на сферу другой (например, введение платежей за пользование природными ресурсами, требованиями реализации инвестиций в природоохранную деятельность, восстановление природного капитала, коммерциализация природопользования, применение рыночных инструментов в процессах реализации социальных программ, инвестиций в развитие социальной инфраструктуры, улучшение условий жизни, труда и т. д.).

В стабилизационной модели государство устанавливает предельные нормы и лимитирующие факторы развития с целью сохранения устойчивости последнего, например, предельные значения выбросов и целевые показатели сокращения использования ресурсов, проводит фискальную реформу для обеспечения экономической устойчивости (особенно в сфере природопользования), содействует развитию и передаче технологий и инноваций устойчивости; разрабатывает национальную систему показателей экономической устойчивости, контролирует ее реализацию (рис. 1).

Рисунок 1 – Стабилизационная модель устойчивой экономики

Figure 1 – Stabilization Model of a Sustainable Economy

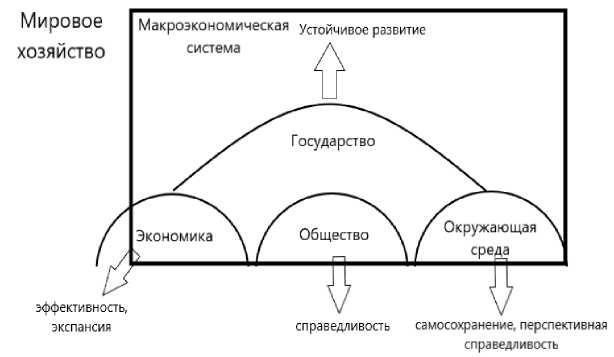

В предикативной модели устойчивой экономики взаимодействие между обществом, экономикой и окружающей средой непосредственное. Государство формирует условия в макроэкономической системе, которые способствуют эффективной диффузии принципов и инструментов функционирования между сферами.

Это достигается путем возможной конвертации приоритетов развития одной области жизнедеятельности в приоритеты других. Например, компании как представители экономической сферы активизируют инвестиции в человеческий капитал территории, содействуя его развитию, руководствуясь при этом сугубо рыночными интересами (эффективностью), либо общество начинает рациональнее использовать природный капитал, аналогизируя его сохранность с уровнем качества собственной жизни либо жизни будущих поколений.

В рамках данной модели активизируется развитие альтернативных макроэкономических возможностей (ресурсы, отрасли, продукты); активно производятся инвестиции в рабочие места, социальные активы и инфраструктуру; повышается «социальная ответственность» финансовой сферы и налогообложения; «экологическая ответственность» бизнеса; растет приоритет внутреннего (локальных) рынка, разумного потребления в ущерб интеграции страны в глобальные цепочки поставок (рис. 2).

Рисунок 2 – Предикативная модель устойчивой экономики

Figure 2 – Predictive Model of a Sustainable Economy

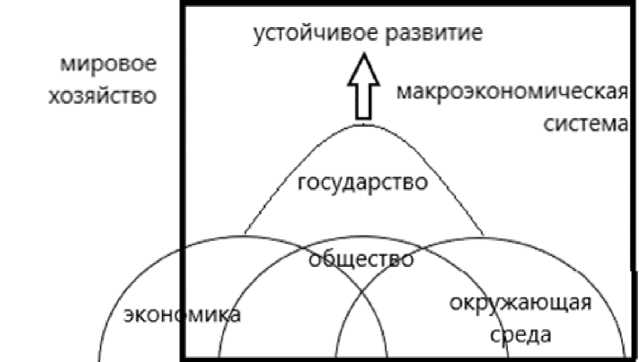

Сбалансированная модель (рис. 3) иллюстрирует, насколько экономика подчинена обществу, поскольку напрямую зависит от человеческого капитала, и в конечном итоге вся экономика вращается вокруг общественного благосостояния.

Рисунок 3 – Сбалансированная модель устойчивой экономики

Figure 3 – Balanced Model of Sustainable Economy

В сбалансированной модели устойчивой экономики все отрасли и рынки функционируют в соответствии с принципами устойчивого и экологически чистого экономического развития. Корпоративная и экологическая социальная ответственность в ней – это ключевая философия долгосрочной миссии и стратегии развития финансовых институтов и других хозяйствующих субъектов.

В обществе, которое в рамках сбалансированной модели устойчивого развития является выражением среды своего проживания, также происходят определенные трансформации, например, разделение труда и улучшение баланса между работой и личной жизнью; борьба с системным неравенством; измерение благосостояния с учетом реальных условий окружающей среды; укрепление человеческого и социального капитала, культуры и ценностей потребления.

Условия справедливости и экологические ограничения, вместе взятые и предполагающиеся в данной модели, означают установление равных долей на душу населения в рамках экологического предела, приближающегося к устойчивому уровню (Meyer, 2004).

Лимиты должны быть установлены для добычи дефицитных невозобновляемых ресурсов, выбросов отходов (особенно токсичных и опасных), использования «ископаемых» источников подземных вод и норм добычи возобновляемых ресурсов. Необходимо создать эффективные механизмы для достижения целевых показателей в рамках этих ограничений, и в дальнейшем последние также необходимо интегрировать в убедительную экономическую основу.

Странам следует разрабатывать новую экологическую макроэкономику, в которой долгосрочная стабильность больше не зависит от неуклонного роста потребления, что обусловит изменения в конфигурации ключевых макроэкономических переменных. Вместе с тем потребление, государственные расходы, инвестиции, занятость будут иметь значение и в устойчивой экономике.

Однако возникнут различия в балансе потребления и инвестиций, роли государственного, общественного и частного секторов, характере роста производительности, условиях рентабельности. Все они, вероятно, изменятся по мере того, как в игру вступят экологические и социальные цели, и необходимо будет явно ввести в действие новые переменные, отражающие зависимость экономики от энергии и ресурсов, а также ограничения на потребление природного капитала будут включать переменные, отражающие ценность экосистемных услуг и запасы критически важного природного капитала.

В традиционной экономике инвестиции стимулируют рост потребления за счет постоянного повышения производительности и расширения потребительских рынков. В устойчивой экономике они должны быть направлены на долгосрочную защиту активов, от которых зависят основные экономические услуги.

Новыми целями инвестиций станут технологии и инфраструктура повышения эффективности использования ресурсов, защиты экологических активов, содержание общественных пространств, создание и приумножение социального капитала.

Реформирование рынков капитала и принятие законов против дестабилизирующей финансовой практики – это не просто наиболее очевидные ответы на финансовые кризисы; это важная основа для новой устойчивой макроэкономики.

Последняя в сбалансированной модели должна быть экологически и социально грамотной, чтобы покончить с отделением экономики от общества и окружающей среды. Первым шагом в достижении этого должна стать реформа национальной системы учета, чтобы то, что мы измеряем, было приведено в соответствие с тем, что действительно важно (интеграция экологических переменных в национальные счета и отказ от «фетишизации» внутреннего валового продукта).

Перед государством, пытающимся создать устойчивую модель собственного прогресса, стоит важная задача – ликвидировать сложившиеся в результате экономической глобализации «порталы» подключения, интеграции национальной экономической системы в мирохозяйственные связи, через которые активно и успешно реализовывались интересы транснационального бизнеса, более способного к релокации (например, в условиях удорожания или снижения качества рабочей силы), нежели к инвестициям в местный социальный капитал и природоохранные мероприятия (Бауман, 2015).

Список литературы О роли государства в моделях перехода к устойчивой экономике

- Алиев З.Т. Влияние экологических аспектов на политику социально-экономического развития государств // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2012. № 7 (87). С. 226-232.

- Бауман З. Идет ли богатство немногих на пользу всем прочим? М., 2015. 105 с.

- Дарбалаева Д.А. Сущность и место природного капитала в эколого-экономической системе // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2014. № 4. С. 145-156.

- Кильдюшкина И.Г. Специфика социалистической модели развития экономики регионального типа // Экономическая история. 2012. № 4 (19). С. 60-68.

- Кулясова А.А. Социально-экономический анализ экологически устойчивого развития. СПб., 2001. 149 с.

- Тагаров Б.Ж. Цели реализации концепции устойчивого развития на разных уровнях экономической системы // Креативная экономика. 2021. Т. 15, № 3. С. 821-836. https://doi.org/10.18334/ce.15.3.111868.

- Domar E.D. Capital Expansion, Rate of Growth and Employment // Econometrica. 1946. Vol. 14, iss. 2. Р. 137-147. https://doi.org/10.2307/1905364.

- Feldstein M.S. The Inadequacy of Weighted Discount Rates // Cost Benefit Analysis. Harmondsworth UK, 1972. Р. 311-332.

- Harrod R.F. An Essay in Dynamic Theory // The Economic Journal. 1939. Vol. 49, iss. 193. Р. 14-33. https://doi.org/10.2307/2225181.

- Jevons S. The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines. Cambridge, 1865. 383 р.

- Kaplan S. Bread, Politics and Political Economy in the reign of Louis XV. Hague, 1976. Vol. 1. 408 р. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1404-5.

- Kaun D.E. Income and Happiness: Earning and Spending as Sources of Discontent // Journal of Socio-Economics. 2005. Vol. 34, iss. 2. Р. 161-177. https://doi.org/10.1016/j.socec.2004.09.005.

- Meadows D.H., Randers J., Meadows D.L. The Limits to Growth // The Future of Nature. N. Y., 1972. Р. 158-175. https://doi.org/10.12987/9780300188479-012.

- Meyer A. Briefing: Contraction and convergence // Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering Sustaina-bility. 2004. Vol. 157, iss. 4. Р. 189-192. https://doi.org/10.1680/ensu.2004.157A189.

- Pezzey J., Toman M. Progress and Problems in the Economics of Sustainability // International Yearbook of Environmental and Resource Economics, 2002/2003. Edgar Elgar, 2003. Р. 165-232. https://doi.org/10.4337/9781035304738.00013.

- Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70, iss. 1. Р. 6594. https://doi.org/10.2307/1884513.