О роли государства в модернизации инфраструктуры российской экономики

Автор: Белухин Валерий Викторович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 15, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проблема определения целей, границ и степени участия государства в модернизации инфраструктуры уже давно привлекает внимание уче-ных-экономистов. В результате построения рыночной экономики в 90-х гг. государство лишилось большей части инфраструктурной собственности и капитала, в связи с чем в 2000-2004 гг. была предпринята попытка усиления государственного контроля посредством формирования крупных интегративных образований в ключевых инфраструктурных объектах и расширения государственного представительства в существующих компаниях. Благодаря проведению ряда мероприятий было достигнуто снижение влияния глобальной конкуренции, а также получила развитие политика государственной финансовой поддержки значимых инфраструктурных объектов. Одним из основных направлений работы в области модернизации инфраструктуры является поиск оптимального соответствия между государственной и частной инициативой, которые, дополняя и сдерживая друг друга, обеспечивают эффективную работу в области инфраструктурной модернизации. Особая необходимость в государственном участии возникает во время этапа перехода к новому, более прогрессивному технологическому укладу, когда инфраструктурное направление теряет привлекательность для рыночных интересов инвестирования. Роль государства в обеспечении подобных технологических сдвигов заключается в формировании массового спроса на новые товары и услуги отраслей, например отрасли обрабатывающей промышленности, динамично развивающейся в нынешнее время. Главным источником средств в этом случае выступает экспорт сырья. Инфраструктурная модернизация не может быть проведена при условии отсутствия взаимосвязей между основными социально-экономическими подсистемами: государством, инфраструктурой, экономикой и обществом. Ключевой функцией государства в этом процессе является управление госинвестициями в государственные объекты инфраструктуры. Кроме того, государством должно быть снято противоречие между несоответствием инфраструктурных возможностей прошлого и текущего технологических укладов путем обеспечения целостности и сбалансированности системного взаимодействия макромасштабных факторов модернизации.

Бизнес, воспроизводство, государство, инфраструктура, модернизация, технологический уклад

Короткий адрес: https://sciup.org/14936092

IDR: 14936092 | УДК: 316.23

Текст научной статьи О роли государства в модернизации инфраструктуры российской экономики

Как органическая подсистема рыночной экономики инфраструктура, в силу своей стратегической и социально-экономической значимости, в течение многих лет привлекает внимание ученых-экономистов. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов являются цели, границы и степень - 92 - участия государства в модернизации инфраструктуры российской экономики. В качестве базы для обоснования ролевого соотношения государственного и частного секторов в обеспечении долгосрочного экономического роста на основе модернизации производственной и социальной инфраструктур используются различные теории – марксизм, кейнсианство, монетаризм.

На пути построения рыночной экономики, основанной на принципах монетаризма, в 1990˗х гг. государство лишилось большей части инфраструктурной собственности, капитала и компетенций управления развитием. Для преодоления экономического беспорядка и инфраструктурной обветшалости производственного фундамента экономики в 2000–2004 гг. была предпринята попытка усиления государственного контроля посредством формирования крупных интегративных образований в ключевых инфраструктурных отраслях и расширения представительства государства в существовавших компаниях. В результате огосударствления целого ряда секторов экономики, несущих социальную или инфраструктурную нагрузку, удалось снизить негативное влияние глобальной конкуренции, а также перейти к политике государственной финансовой поддержки стратегически значимых инфраструктурных проектов. Вместе с тем масштабы деятельности крупных холдингов с государственным участием заставляют задуматься об их способности эффективно управлять большим количеством приобретенных и полученных активов самого различного профиля.

Отметим, что в конце 1990-х гг. точка зрения, согласно которой утверждался приоритет в инвестициях частного сектора над государственным на основе сравнительного анализа эффективности результатов модернизации отраслей инфраструктуры, имела широкую поддержку среди экономистов. Например, Э. Бордмэн и Э. Вайнинг сформулировали следующий вывод: «Результаты исследований свидетельствуют о том, что при учете широкого круга факторов крупные промышленные фирмы со смешанной собственностью и аналогичные фирмы, полностью принадлежащие государству, обнаруживают существенно меньшую эффективность по сравнению с подобными им частными компаниями» [1].

Данные, опубликованные в 2001 г. Государственным комитетом России по статистике, свидетельствовали о том, что доминирование частной собственности в отраслях производственной инфраструктуры не привело к росту объема выпускаемой продукции, не обеспечило повышения эффективности производства в краткосрочной перспективе и не способствовало технологической модернизации производства [2].

В настоящее время можно, по-видимому, говорить о необходимости поиска оптимального соотношения между ролью государства и частной инициативой в управлении и организации процессами модернизации. Речь должна идти не столько о доминировании какой-либо формы собственности, сколько о повышении синергии их взаимного использования при проведении ускоренной модернизации. С. Глазьев по этому поводу пишет: «Без эффективного государственного регулирования невозможна нормальная работа рыночных механизмов – они зарастают монополиями. И наоборот, без здоровой конкурентной среды государственная машина вязнет в коррупции» [3].

Обычно роль государства в экономике оценивается через призму мер, компенсирующих нарушение воспроизводственных процессов в отдельных ее секторах под влиянием рыночных механизмов. В условиях смены технологических укладов роль государства в стимулировании обновления экономической структуры и ее элемента – инфраструктуры – на новой технологической основе значительно возрастает [4]. Дело в том, что в период смены технологического уклада усиливаются противоречия между формирующейся под влиянием технического прогресса экономической структурой и ресурсной базой инфраструктуры предшествующей фазы. В дальнейшем происходит обострение этих противоречий, в результате которых инфраструктура переходит в качественно новое состояние структуры и становится базой для последующей трансформации в адекватную ей инфраструктуру. Таким образом, по мере насыщения потребности в необходимых товарах и услугах, достижения пределов эффективности производства переход в следующий, более прогрессивный технологический уклад сопровождается созданием инфраструктуры, способствующей развитию производительных сил, обеспечивающей условия для общественного разделения труда и жизнедеятельности населения.

В этот период для рыночных инструментов инвестирования инфраструктурное направление теряет свою привлекательность, а мобилизованный капитал перестает приносить прибыль, воспроизводственный дисбаланс между структурой экономики и ее инфраструктурой нарастает. Для его преодоления необходим мощный инициирующий импульс со стороны государства, так как стагнация инфраструктурного сектора экономики и отсутствие инструментов, компенсирующих кредитные риски при финансировании инфраструктурных проектов, препятствуют нормальной работе рыночных механизмов воспроизводства и сопровождаются обесценением значительной части инвестиционного капитала.

О структурных сдвигах в российской экономике свидетельствуют цифры, приводимые Росстатом, которые указывают, что с 1998 по 2012 гг. индексы сырьевых комплексов снижались, а индекс обрабатывающих отраслей рос [5]. Устойчивое стремление экономики к структурному сдвигу в пользу обрабатывающей промышленности обусловлено весьма неоднородным внутренним спросом. Например, стремительный рост автомобильного сектора вызвал потребность в строительстве и реконструкции автомобильных дорог, развитии придорожной инфраструктуры, а увеличение производства аппаратуры для радиосвязи с применением технологий беспроводных коммуникаций повлекло за собой рост телекоммуникационного сектора.

Поскольку рынок не может обеспечить стабильный массовый спрос на новые товары и услуги отраслей обрабатывающей промышленности и обслуживающих их инфраструктур, государство должно вмешаться и поддержать экономический подъем на основе нового технологического уклада и массового спроса.

Главный источник средств для реализации этого процесса видится в экспорте сырья, а инструментом перемещения финансовых ресурсов в ключевые отрасли инфраструктуры является государство. К сожалению, были упущены финансовые возможности для успешной модернизации инфраструктуры: средства, полученные при профиците бюджета до кризиса 2008 г., были вывезены за рубеж; не были использованы преимущества в привлечении подешевевших от кризиса иностранных технологий; введенные в марте 2014 г. западные санкции сократили шансы на проведение «дружественной модернизации».

Влияние деформации национальной инфраструктуры на воспроизводство природных конкурентных преимуществ экономики и роль государства в ее модернизации на основе использования внутреннего инвестиционного потенциала позволили выделить глобальный и локальный аспекты проблемы.

В связи с изменением геополитической обстановки глобальный контекст модернизации стал доминировать в тематике хозяйственного развития. В условиях господства международного капитала роль инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование, значительно возросла. Интересы транснациональных корпораций как носителей процессов глобализации заключаются в демонтаже межгосударственных барьеров на путях движения международного капитала. В этих условиях у государства появляются мощные конкуренты, которые препятствуют осуществлению его функций, направленных на реализацию общенациональных интересов: глобальный корпоративный капитал, глобальная финансовая и информационная инфраструктура, оффшоры, международные институции (ВТО, МВФ, Всемирный банк, ГАТТ и т. д.), экономические санкции.

Глобальный корпоративный капитал, используя мощную финансовую инфраструктуру и при помощи современных информационно-коммуникативных технологий, по сути, извлекает миросистемную ренту в результате неэквивалентного внешнеэкономического обмена на принципах монетарной эксплуатации (currency board). В результате такой политики страна попала во внешнюю зависимость от иностранных источников кредита, повлекшую за собой увеличение обязательств, рост вывоза капитала и сокращение внутренних возможностей финансирования инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Сегодня на фоне экономических санкций Запада происходит переосмысление ценностей модернизации не только корпоративным менеджментом, но и населением. Реакцией на изменение геополитической обстановки стало высказывание ряда представителей политической элиты за запрещение размещения средств ФНБ и Резервного фонда в тех странах, которые применили в отношении России санкции. Одним из вариантов их использования могло бы стать долгосрочное кредитование инвестиций в модернизацию инфраструктурных предприятий через систему государственных банков развития. Не исключено, что в практику ВТО будут внедрены санкции западных стран против секторов российской экономики. В этом случае государство, используя подобные практики в отношении Запада, может извлечь выгоду от предложений по финансированию крупных инфраструктурных проектов.

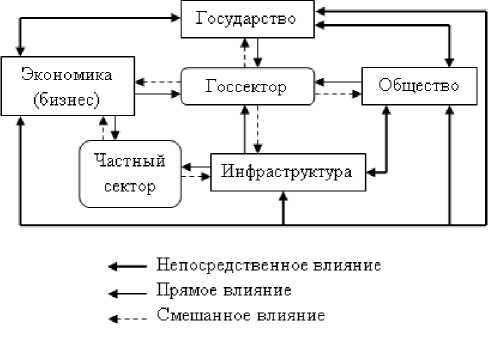

Модернизация не может быть успешно реализована, если не будет учитываться весь контур структурной симметрии, в качестве которой рассматривается взаимный характер отношений ключевых социально-экономических подсистем: государства, инфраструктуры, экономики и общества (рисунок 1).

Рисунок 1 – Взаимосвязь государства, инфраструктуры, бизнеса и общества в структурной симметрии процессов модернизации

Государство определяет степень включения своих ресурсов в обновление производственного фундамента отраслей инфраструктуры и использует для этой цели все уровни и ветви власти. Функции экономики реализуются в смешанной модели государственного надзора и организации инфраструктурных инвестиций с участием частного сектора и направлены на обеспечение непрерывности многоуровневого воспроизводственного процесса. Роль общества проявляется в формировании у населения, политических и иных организаций отношения к современному инфраструктурному обустройству и необходимости его модернизации. Функции инфраструктуры обеспечиваются деятельностью объектов и институтов, обслуживающих экономическую и социальную сферы жизнедеятельности общества, и направлены на повышение эффективности бизнеса и качества жизни населения.

Развитие и использование инфраструктурного потенциала во многом определяется степенью участия указанных составляющих в процессах модернизации. Каждая из подсистем может прилагать собственные усилия, но их успешность зависит от сбалансированности долгосрочных целей участников взаимодействия, формирования оптимальной структуры собственности и источников финансирования инфраструктурных проектов, выбора приоритетов в развитии тех или иных секторов инфраструктуры, наличия модернизаторской мотивации у бизнеса и населения.

Миссия государства в контексте инфраструктурной модернизации заключается в обеспечении условий для инновационного пути развития экономики и общества. Используя модель, приведенную на рисунке 1, можно выделить ключевые каналы влияния государства на процессы модернизации инфраструктуры:

– непосредственное регулирование через систему законодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий;

-

– прямое управление госинвестициями, направленными на модернизацию инфраструктурных объектов, находящихся в собственности государства;

-

– прямое влияние на экономику (бизнес) и в дальнейшем на инфраструктуру путем смешанного влияния бизнеса и государства на нее в форме государственно-частного партнерства (ГЧП).

В настоящее время наиболее действенным каналом влияния государства на процессы модернизации инфраструктуры являются госинвестиции. Неустойчивость бизнес-среды, ее непрозрачность и незащищенность прав собственности государственными институтами являются основными препятствиями активного включения предпринимательства в модернизационные процессы в инфраструктурной сфере. Обозначенные действующим законодательством институциональные контуры для эффективного процесса взаимодействия государства и частного бизнеса достаточны лишь в ряде отраслей инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт). Требуется внесение существенных изменений в действующее федеральное законодательство. Необходима проработка подходов и схем привлечения бизнеса к неперспективным для ГЧП проектам финансирования объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов, культурных объектов и т. д.

Отсутствие ясного понимания со стороны государства системности развития инфраструктуры как основного проводника социально-экономических преобразований не способствует созданию предпосылок для оживления модернизационной активности у населения. К этому следует добавить усиливающийся дефицит квалифицированных работников, снижающееся качество образования, ухудшающуюся гендерную и возрастную структуру населения. Поэтому речь должна идти не только о разработке комплекса экономических, культурных, политических иници- атив, но и о создании инфраструктурных подсистем, обеспечивающих их одновременное воздействие на социальную среду с целью ее активизации, преобразования, о включении различных социальных групп населения в процессы модернизации.

Применяя описанную модель к анализу роли государства, можно сделать вывод о том, что через государственный сектор реализуется эталонообразующая функция государства по инфраструктурному обустройству бизнеса и общества. Вместе с тем активную роль приобретает смешанное влияние государственного и частного секторов на процессы инфраструктурной модернизации. В последнее время по этим каналам активно финансируются инвестиционные проекты в инфраструктурной сфере и происходит апробация прогрессивных организационно-экономических инноваций.

В нынешних условиях на первый план выходит ускоренное и принципиально новое развитие инфраструктуры, которое создаст прецедент скачка во всех сферах экономической и общественной жизни. Активное участие государства в модернизации отраслей экономики текущего технологического уклада преобразует базовую инфраструктуру и создает условия для перехода к новому, шестому технологическому укладу. Иную точку зрения по поводу модернизационных усилий государства высказывает С. Глазьев: «Надо делать ставку на те отрасли, которые будут определять новую длинную волну экономического роста и революционизировать все смежные сферы» [6]. В качестве аргументации он приводит сравнительный опыт индустриализации в СССР на базе предыдущего технологического уклада, повлекшего снижение эффективности экономики, и стран Западной Европы, развивавшихся на новой длинной волне и опередивших нашу страну в своем технологическом развитии.

На наш взгляд, обновление инфраструктуры на базе нового технологического уклада в большей степени связано с представлениями о развитии экономики как о механическом экономическом росте и не учитывает современные социально-политические аспекты модернизации. Игнорирование этой особенности в модели взаимосвязи социально-экономических подсистем нарушает структурную симметрию процессов модернизации.

В России большинство производственных отраслей представлено текущим и прошлым технологическими укладами, а их инфраструктура сформировалась в более раннее время. В период технологических сдвигов она не только обеспечивает целостность технологически сопряженных производств, но и поддерживает определенный уровень жизни населения, занятости, доходов и услуг. Отрасли инфраструктуры будущей технологической волны только формируются и не могут повлиять на ускорение темпов экономического роста, обеспечить максимально возможную занятость и существенно снизить социально-имущественные диспропорции. Поэтому главное усилие необходимо сосредоточить на модернизации отраслей инфраструктуры, воспроизводящих не только начальную фазу нового, шестого уклада, но и прошлый, и настоящий технологические уклады. Миссия государства в этом ключе должна состоять в снятии противоречия между несоответствием инфраструктурных возможностей прошлого и текущего технологических укладов и потребностей формирования экономики новой технологической волны. Разрешение этого противоречия видится в обеспечении государством целостности и сбалансированности системного взаимодействия макромасштабных факторов модернизации.

Ссылки:

-

1. Boardman A., Vining A. Ownership and Performance in Competitive Environments: a Comparison of the Performance of Private, Mixed and State-Owned Enterprises // Journal of Law and Economics. 1989. Vol. 32. P. 29.

-

2. Галицкий В., Попов С. К сравнению эффективности функционирования государственных и частных предприятий // Российский экономический журнал. 2001. № 3. С. 93–96.

-

3. Глазьев С. Как построить новую экономику // Эксперт. 2012. № 7. С. 54–57.

-

4. Гудакова Л.В., Рындина И.В. Проблемно-методологические основы оздоровления финансовой системы России в посткризисный период начала XXI века // Современные фундаментальные и прикладные исследования : междунар. науч. изд. 2011. № 3. С. 139–141.

-

5. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности [Электронный ресурс] // Российский статистический ежегодник. 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d2/13-02.htm (дата обращения: 12.08.2014).

-

6. Ивантер А., Обухова Е. Чем пахнут ремесла // Эксперт. 2012. № 48. С. 17–22.