О роли Интернета вещей в условиях перехода к четвертой промышленной революции

Автор: Гулин Константин Анатольевич, Усков Владимир Сергеевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Инновационный потенциал развития территорий

Статья в выпуске: 4 (90), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время тенденция мирового экономического развития направлена на ускорение процессов новой индустриализации, определяющим вектором которой является системное инновационное развитие и формирование высокотехнологичных и интеллектуальных производств. Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования новой модели роста российской экономики, основанной на развитии промышленного производства в условиях глобальной трансформации мировой системы под влиянием широкомасштабного внедрения инновационных технологий четвертой промышленной революции. Одним из основных ее научно-технологических трендов является эволюция интернета, предполагающая дальнейшее развитие концепции распределенных сетей и включение в инфраструктуру новых классов объектов интернета вещей, суть которого заключается в информатизации различных предметов и включении их в единую сеть сетей. Такие системы и сети оказывают преобразующее воздействие на все сектора современной экономики и бизнеса. Целью настоящей статьи является исследование роли интернета вещей как технологической основы экономики в условиях перехода к четвертой промышленной революции. В статье обосновывается важность смены парадигмы технологического развития и перехода к использованию высокотехнологичных производств на основе концепции интернета вещей. Выявлены особенности четвертой индустриальной революции и интернета вещей, рассмотрен зарубежный опыт реализации государственных программ в области Индустрии 4.0. Авторами рассмотрена структура рынка интернета вещей в РФ, сделан вывод о том, что экономическая политика страны, направленная на повышение конкурентоспособности российских компаний, рост российской продукции на внутреннем и внешних рынках, их доходов, может опираться на инициативы в области развития интернета вещей. Однако это требует более активных действий со стороны государственных органов власти.

Четвертая промышленная революция, интернет вещей, развитие интернета вещей

Короткий адрес: https://sciup.org/147111480

IDR: 147111480 | УДК: 330.46

Текст научной статьи О роли Интернета вещей в условиях перехода к четвертой промышленной революции

В настоящее время в российской экономической литературе существует очень мало исследований, рассматривающих влияние социально-этнических факторов на инновационное развитие регионов. А ведь именно для нашей многонациональной страны эта тематика приобретает особую актуальность. В России проживают представители очень разных народов. Для многих из них характерными являются собственные формальные и неформальные институты, которые во многом определяют жизненный уклад своих представителей. Как правило, они базируются на обычаях, традиционном жизненном укладе и традиционном знании. Все это во многом противопоставляет данные институты инновационному развитию.

Для инновационного развития требуются другие институты, в основе которых лежит современное научно обоснованное знание. Традиционное знание, как пра- вило, не требует вложения значимых материальных и нематериальных ресурсов. Напротив, инновационное развитие предполагает наличие ощутимых затрат на современные научно обоснованные, высокотехнологические исследовательские разработки. Следовательно, при планировании инновационной политики в регионах Российской Федерации необходимо учитывать конкретные социально-этнические особенности развития региона.

Целью настоящего исследования является определение зависимости между этносоциальными процессами и формированием инновационного развития в регионах Российской Федерации.

Проблема связи

этносоциальных процессов и инновационного развития

Одной из целей стратегического развития российской экономики является переход от экспортно-сырьевого типа раз- вития к инновационному, социально ориентированному типу. Одним из условий такого перехода является увеличение инновационной активности в регионах Российской Федерации.

Среди множества определений термина «инновационное развитие» наиболее общим и корректным видится следующее определение: «инновационное развитие – это процесс качественного, последовательного изменения продуктов, технологий, инвестиций с расширением рыночных возможностей на основе инноваций».

Регион является сложной взаимосвязанной социально-экономической системой. В своей работе Е.А. Мидлер подчеркивает, что каждый регион России обладает различными уникальными преимуществами, которые, в свою очередь, формируют образ субъекта, его экономическую самостоятельность и, как следствие, определяют фактор его конкурентоспособности [22, с. 279].

Д.Е. Иванова высказывает мысль о том, что, с одной стороны, регион – самостоятельный субъект рыночных отношений, который в разной степени отличается от других выгодным экономико-географическим положением, наличием природных минералов, хозяйственной и транспортной инфраструктурой, с другой стороны, взаимосвязь и взаимодействие регионов, их экономическая, сырьевая, кадровая, финансовая, технологическая кооперация формируют инновационную систему государства в целом, во многом определяющую масштабы экономической политики и темпы будущих трансформаций [10, с. 224–227].

В своем исследовании А.А. Шорина различает важность соотношения потенциальных показателей и показателей, характеризующих реальное положение с инновациями в регионе, что позволяет оценить степень соответствия или сте- пень реализации потенциальных возможностей региона в инновационном развитии [4, с. 35].

В.С. Жаров для оценки уровня инновационной активности регионов предлагает использовать два показателя, принимающих форму индексов: внутренний и внешний индексы инновационной активности [2, с. 86–87].

При описании инновационных процессов следует учитывать эволюционный характер изменений, поскольку стиль культурной жизни влияет на динамику изменений социальных трансформаций. Это обусловливает экономическую эволюцию, определяемую внедрением инноваций и развитием научных исследований [13, с. 552-576]. Основанием для развития инновационной деятельности являются достижения региональной системы генерации знаний [16, с. 1164–1175]. Это, в свою очередь, невозможно без поддержки со стороны государства. А.А. Напалков выводит критерии эффективности государственной поддержки инновационной деятельности. Данные критерии в своей совокупности отображают приоритетные направления инновационной деятельности в стране и регионе [17, с. 429].

На экономическое развитие регионов сильное влияние оказывают культурные и этнические особенности. Для проведения единой инновационной политики необходимо учитывать ряд индивидуальных особенностей регионов. Важно понять структуру этносоциальных процессов, изучить переменные, формирующие культурную среду регионального бизнеса. В качестве таких переменных М.Д. Мамаева в своей работе выделяет язык, религию, социальную организацию общества, его ценности и взаимоотношения, образование и технологию, право и политику, географию и искусство [22, с. 26–30]. Можно дать обобщающее определение: «этносоциальные процессы – это процессы развития, функционирования, взаимодействия различных этнических групп».

На экономические изменения влияют культурные основы, сформированные в обществе. Доверие между экономическими агентами определяется культурным ландшафтом [18, с. 1095–1131]. В этом случае миграционные потоки значительным образом влияют на исследовательскую активность в регионах и, как следствие, на инновационные процессы [19, с. 563–585]. В исследовании Ф.Ю. Чан-хиева показано, что знание национальных культурных особенностей необходимо для преодоления межкультурных барьеров, а также для установления эффективных коммуникаций и взаимопонимания между представителями различных бизнес-культур [6, с. 267–271]. К барьерам в инновационном развитии могут относится социокультурные нормы и ценности, человеческий капитал и институциональная инфраструктура [21, с. 85–99].

Затрагивая тему межкультурных барьеров, следует упомянуть тему формальных и неформальных институтов предпринимательства этноса. Понятие «институт» сильно различается у представителей различных областей научного знания – экономистов, юристов, историков и др. Такое многообразие возникает из-за сложности самого «объекта». Если говорить про российских экономистов, то большинство авторов объединяет и вдохновляет определение института, почерпнутое у Дугласа Норта, трактующего понятие «институт» как «правила поведения» и «правила игры». Исходя из этого можно дать следующие определения. Институт предпринимательства этноса – это элемент общественной системы, участник всех сфер общества (экономической, социальной, политической и духовной), выполняющий функции обеспечения эффективности производственной деятель- ности, укрепления рыночных отношений, управления, открытия и создания новых рынков. Формальные институты предпринимательства – это хозяйствующие субъекты экономических отношений, которых отличает их четко прописанная, формальная, соответствующая законодательству структура. Неформальные институты предпринимательства – система социальных связей, взаимодействий и норм межличностного и межгруппового общения с целью получения какого-либо положительного экономического эффекта. Для этнических регионов они имеют большое значение, в силу того что базируются на родо-племенных отношениях, вековых традициях, религиозных убеждениях. Нередко неформальные институты предпринимательства базируются на натуральном обмене.

Существуют многочисленные исследования, подтверждающие наличие связи между базовыми культурными ценностями и социально-экономическим развитием.

Так, в своем исследовании М.Н Мирзоева выдвигает гипотезу о диалектической связи между культурными и экономическими институтами [25, с. 287–289]. Пионером в области применения формализованных методов анализа поведенческих характеристик и их влияния на управление бизнесом считают голландского ученого Г. Хофстеде. Затем стали появляться другие методики анализа и исследования – авторы Ш. Шварц, Р. Инглхарт, Ф. Тромпенаарс, Г. Лейн, Дж. Дистефано, Ф. Клукхолн, Ф. Стродбек, Т. Парсонс и др. [9, с. 66–89].

S.V. Danes, J. Lee, K. Stafford, R. Heck в своем исследовании говорят, что этническая принадлежность, семейные традиции и культурные особенности значительным образом влияют на развитие предпринимательства и внедрение инноваций [3, с. 229–268]. Но сотрудничество и до- верие между рыночными организациями позволяют преодолеть культурные и этнические разногласия [26, с. 179–195]. Одним из примеров данного сотрудничества может служить исследование J. Raymond-Yakoubian c соавторами, где показано, что внедрение традиционных знаний и культуры определяет развитие рыбной отрасли Аляски [23, с. 132–142].

Немного обособлено стоит понятие «кросс-культурный менеджмент». Н.Г. Василенко дает следующее определение кросс-культурного менеджмента: «кpосс-культурный менеджмент – сравнительно новая область знания для России, это менеджмент, осуществляемый на стыке культур: макроуровень – управление на стыке национальных и региональных культур; микроуровень – на стыке территориальных, возрастных, профессиональных, организационных, иных культур» [5, с. 48–50]. Он имеет большое значение и в этнических регионах России, когда наряду с титульным населением РФ трудятся представители самых разных народностей. Экономическое развитие регионов определяется инновационными процессами, происходящими внутри данных территорий. Кросс-культурные процессы принято рассматривать на уровне организации. Проводя связь с инновациями в своем исследовании, T. Bjerregaard говорит, что развитие инноваций внутри фирмы связано с культурными основаниями, образованием и демографическими характеристиками сотрудников [12, с. 303–364]. В этом случае культура и национальные особенности работников оказывают сильное влияние на развитие бизнеса в производственных фирмах [15, с. 382–401].

Как отмечено в исследовании T. Broe-kel, сотрудничество между региональными организациями играет важную роль в формировании инновационного климата. Регионы со слабыми межрегиональными и внутрирегиональными сотрудничества-ми между организациями могут иметь низкие темпы инновационного развития [11, с. 155–179]. При этом на формирование инновационных способностей оказывают влияние познавательные и технологические особенности производственных фирм [14, с. 97–114]. Изучение внутренних инновационных возможностей регионов Китая показало, что ресурсы частных фирм, культурные особенности и сотрудничество между фирмами сильно влияют на дифференциацию регионов по внедрению новых технологий [1, с. 202– 220]. В этом случае культурные различия между фирмами и университетами стимулируют развитие исследований и разработок [8, с. 100–108].

Также стоит отметить особую роль образования в инновационном развитии. В исследовании D. Irawati и R. Rutten отмечено, что экономическое развитие по инновационному сценарию наиболее плодотворно при формировании процессов обучения в регионе. Взаимное сотрудничество по генерации и освоению знаний способствует инновационному развитию [27, с. 208–223].

Вместе с тем, несмотря на наличие исследований по оценке инновационного развития и этносоциальных процессов по отдельности, совместных исследований взаимного влияния данных процессов в экономической литературе недостаточно. Отсюда возникает проблема оценки их взаимного влияния, которая требует дальнейшего исследования и обсуждения.

Процедура исследования

Для определения корреляционной зависимости между этносами и инновационным развитием были взяты показатели развития этносоциальных процессов, наиболее полно характеризующие экономическое состояние региона и его национальный состав, а также особенности жизненного уклада населения. К таким показателям отнесли следующие данные:

– доля русского населения, %;

– ожидаемая продолжительность жизни, лет;

– плотность населения, тыс. чел./кв. км;

– периферийность (удаленность от столицы), км;

– валовый региональный продукт – ВРП, млн руб.;

– доля сельского населения, %.

Для оценки инновационного развития регионов применили показатели, учитывающие оценки уровней предпринимательской деятельности и развития интеллектуальной деятельности, а также ряд обобщающих индексов:

– объем инновационных товаров, работ и услуг, млн руб.;

– количество малых предприятий на 1000 чел. населения, шт.;

– затраты на технологические инновации на 1 человека, руб.;

– количество выданных патентов на изобретения и полезные модели;

– индекс научно-технического потенциала (включает в себя комплекс показателей по оценке финансирования научных исследований и разработок, а так же оценку общего состояния привлекаемых научных кадров);

– индекс социально-экономических условий инновационной деятельности (рассчитывается на основе основных макроэкономических показателей, показателей по оценке образовательного потенциала населения, а так же показателей, характеризующих уровень развития информационного общества);

– российский региональный инновационный индекс (обобщающий показатель, который рассчитывается на основе индекса социально-экономических условий инновационной деятельности, индекса научно-технического потенциала, индекса инновационной деятельно- сти, индекса качества и инновационной деятельности).

Были проанализированы данные 13 регионов России, характеризующихся наибольшей долей этнического населения. К таким регионам отнесли республики Тыва, Алтай, Марий Эл, Саха (Якутия), Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Ингушетия; Удмуртскую, Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую, Чеченскую республики; Чукотский автономный округ. «Доля русского населения» была выбрана как обобщающий показатель для всех этнических регионов.

На основе результатов предварительных исследований [24, с. 87–95] были выдвинуты два уровня гипотез.

Первый уровень характеризует влияние титульного населения Российской Федерации на инновационное развитие регионов. Количество русского населения в регионе влияет на инновационное развитие. Естественные барьеры влияния неформальных институтов на жизнедеятельность малых этносов приводят к «торможению» инновационного развития. К таким гипотезам были отнесены следующие позиции.

Н1: Количество малых предприятий зависит от доли русского населения. У титульного населения России более распространены формальные институты предпринимательства, у малых этносов доминируют неформальные институты предпринимательства.

Н2: Доля русского населения влияет на общие затраты на технологические инновации.

Н3: Доля русского населения влияет на российский региональный инновационный индекс.

Н4: Доля русского населения влияет на индекс социально-экономических условий инновационной деятельности.

Второй уровень исследования характеризует влияние экономического состо- яния региона (на примере валового регионального продукта) на инновационное развитие субъекта Российской Федерации. Инновационное развитие во многом зависит от ВРП региона. Общее инновационное развитие напрямую зависит от общего состояния экономики региона. К рабочим гипотезам отнесли следующие позиции.

Н5: ВРП влияет на общие затраты на технологические инновации.

Н6: ВРП влияет на индекс научно-технического потенциала.

Н7: ВРП влияет на количество выданных патентов на изобретения и полезные модели.

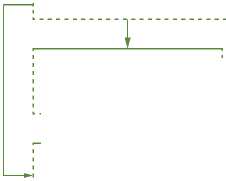

Данные гипотезы являются наиболее эмпирически подтвержденными и обладают наиболее крепкими корреляционными зависимостями. Их влияние на инновационное развитие региона можно проанализировать на рисунке . На нем показано, как через показатель этноса (доля русского населения) и показатель экономического развития (ВРП) происходит влияние на показатели инновационного развития, а те уже в свою очередь определяют инновационное развитие региона.

Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменны- ми путем точечной и интервальной оценки парных (частных) коэффициентов корреляции, вычисления и проверки значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации. Кроме того, с помощью корреляционного анализа решаются следующие задачи: отбор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании измерения степени связи между ними; обнаружение ранее неизвестных причинных связей. Примененная процедура является общепринятой для исследований взаимосвязи различных факторов.

Для проведения исследования данные об этносоциальных процессах взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики (http:// www.gks.ru ). Доля русского населения рассчитана по последним данным переписи населения. Индексы инноваций взяты из статистического сборника «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ» [1, с. 11–13].

Влияние этносоциальных процессов на инновационное развитие

В таблице представлена корреляционная матрица между показателями эт-

Затраты на технологические инновации

Количество малых предприятий на 1000 чел. населения

ДОЛЯ ТИТУЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Индекс социальноэкономических условий инновационной деятельности

Российский региональный инновационный индекс

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Количество выданных патентов на изобретения и полезные модели

Индекс научно-технического потенциала

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Рис. Взаимосвязь показателей, оказывающих влияние на инновационное развитие региона

Таблица. Корреляционные зависимости между показателями этносоциальных процессов и инновационного развития регионов

|

X о га “ 5 2 х 0J о X х и X о >- О s р s |

$ >5 О S е § ¥ § - = ° I i 5° у о га га ^ С X X |

0J и ГО £ Ш й £ i = |

С н S |

■8 S | и Го S и S ° о X X О- О- S S |

CL) s СЕ > х m s и |

X X СО О. х X н X ГО С g S О cq; -0 га га ^ О со с X S 5 |

|

|

Доля русского населения, % |

0,383 |

0,837 |

0,722 |

0,182 |

0,561 |

0,714 |

0,016 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

0,188 |

-0,480 |

-0,330 |

0,048 |

-0,248 |

-0,028 |

0,313 |

|

Плотность населения, человек на км 2 |

0,040 |

-0,462 |

-0,420 |

-0,318 |

-0,354 |

-0,216 |

0,170 |

|

Уровень доходов населения, руб. в мес. |

-0,059 |

0,396 |

0,380 |

0,044 |

0,065 |

0,062 |

-0,025 |

|

Периферийность, км |

-0,356 |

0,337 |

0,209 |

-0,237 |

0,113 |

-0,205 |

-0,403 |

|

ВРП млн руб. |

0,235 |

0,361 |

0,675 |

0,564 |

0,453 |

0,101 |

0,625 |

|

Сельское население |

-0,235 |

-0,527 |

-0,625 |

-0,427 |

-0,448 |

-0,520 |

-0,351 |

носоциальных процессов и показателями инновационного развития регионов.

Как видим из таблицы, показатель «доля русского населения» положительно коррелирует со всеми показателями инновационного развития. Наиболее сильная зависимость просматривается с показателем «количество малых предприятий на 1 000 чел. населения», его значение составляет 0,837. У титульного населения России более распространены формальные институты предпринимательства. Наиболее слабая корреляция 0,016 отмечается с «количеством выданных патентов на изобретения и полезные модели». Его значение дает основание говорить об отсутствии связи между данными показателями. Сильные корреляционные связи наблюдаются между показателем «доля русского населения» и показателями инновационного развития «затраты на технологические инновации» (значение 0,722), «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» (значение 0,714), «российский региональный инновационный индекс» (значение 0,561). Чуть менее значима корреляционная зависимость 0,383 между «долей русского населения» и «объемом инновационных товаров, работ и услуг». Также существует небольшая зависимость между «долей русского населения» и «индексом научно-технического потенциала». Данные результаты позволяют говорить, что титульное население России более предрасположено и открыто к развитию инноваций.

Противоположная ситуация обстоит с другим показателем этноса – «доля сельского населения в регионе». У него наблюдается отрицательная корреляция с абсолютно всеми показателями инновационного развития. Наибольшая отрицательная корреляция –0,625 наблюдается между «долей сельского населения» и «затратами на технологические инновации». Самым логичным представляется объяснение, что все основные центры развития инноваций находятся в крупных населенных пунктах. Также значимым представляется значение корреляционной зависимости между показателями «доля сельского населения» и «количество малых предприятий на 1000 чел.

населения» (значение –0,527). Как ранее уже отмечалось в предыдущем абзаце, у титульного населения России более распространены формальные институты предпринимательства, в данном случае верно и обратное – у малых этносов доминируют неформальные институты предпринимательства. Во многих этнических республиках до сих пор сохраняются обширные родо-племенные связи и натуральный обмен. «Доля сельского населения» и «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» – значение –0,520. Примерно одни значения показывают корреляционные зависимости между показателями «доля сельского населения» и «российский региональный инновационный индекс» (значение –0,448), «доля сельского населения» и «индекс научно-технического потенциала» (значение –0,427). Менее значимые корреляционные зависимости наблюдаются между показателем «доля сельского населения» и «количество выданных патентов на изобретения и полезные модели» (значение –0,351), «доля сельского населения» и «объем инновационных товаров, работ и услуг» (значение –0,235). Данные результаты можно интерпретировать следующим образом: основные денежные потоки, направленные на финансирование инновационного процесса в регионах, сосредоточены в крупных населенных пунктах. Сельское население менее склонно к развитию и финансированию инноваций.

Показатель «ВРП» демонстрирует положительную корреляционную зависимость по отношению к показателям инновационного развития регионов. Сильные положительные корреляции замечены между показателем «ВРП» и показателями «затраты на технологические инновации» (значение 0,675), «количество выданных патентов на изобретения и полезные модели» (значение 0,625), «ин- декс научно-технического потенциала» (значение 0,564). Менее значимы корреляции между показателем «ВРП» и показателями «российский региональный инновационный индекс» (значение 0,453), «количество малых предприятий на 1000 чел. населения» (значение 0,361), «объем инновационных товаров, работ и услуг» (значение 0,235), «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» (значение 0,101). Как уже отмечалось ранее, для развития инноваций необходимы значительные денежные вложения, представляется логичным, что регионы с высоким значением ВРП способны вложить большее количество средств в инновационное развитие.

Показатель «ожидаемая продолжительность жизни» демонстрирует различные значения корреляционной матрицы по отношению к показателям инновационного развития. Положительные корреляционные значения между показателем «ожидаемая продолжительность жизни» и показателями «количество выданных патентов на изобретения и полезные модели» (значение 0,313), «объем инновационных товаров, работ и услуг» (значение 0,188), «индекс научно-технического потенциала» (значение 0,048). Значения данных показателей не слишком велики, что не позволяет сделать каких-либо конкретных выводов. Отрицательные корреляционные значения между показателем «ожидаемая продолжительность жизни» и показателями «количество малых предприятий на 1000 чел. населения» (значение –0,480), «затраты на технологические инновации» (значение –0,330), «российский региональный инновационный индекс» (значение –0,248), «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» (значение –0,028).

Показатель «плотность населения» демонстрирует различные значения корре- ляционной матрицы по отношению к показателям инновационного развития. Положительные корреляционные значения между показателем «плотность населения» и показателями «количество выданных патентов на изобретения и полезные модели» (значение 0,170), «объем инновационных товаров, работ и услуг» (значение 0,040). Данные значения не дают оснований для формулировки каких-либо конкретных выводов. Отрицательное корреляционное значение между показателем «плотность населения» и показателем «количество малых предприятий на 1000 чел. населения» (значение –0,462). Также отрицательные корреляционные значения наблюдаются между показателем «плотность населения» и показателями «затраты на технологические инновации» (значение –0,420), «российский региональный инновационный индекс» (значение –0,354), «индекс научно-технического потенциала» (значение –0,318), «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» (значение –0,216). На основании наблюдений данной зависимости можно предположить, что для развития инноваций нужно большое количество денежных потоков, научных кадров, технологического потенциала. Наиболее благоприятные условия создаются в регионах с высокой плотностью населения.

Показатель «уровень доходов населения» демонстрирует различные значения корреляционной матрицы по отношению к показателям инновационного развития. Положительные корреляционные значения между показателем «уровень доходов населения» и показателем «количество малых предприятий на 1000 чел. населения» (значение 0,396). Предпринимательская инициатива является одним из способов развития дохода жителей региона. Представляется логичным, что при увеличении числа ма- лых предприятий в регионе доходы населения также растут. Положительные корреляционные значения между показателем «уровень доходов населения» и показателями «затраты на технологические инновации» (значение 0,380), «российский региональный инновационный индекс» (значение 0,065), «индекс научно-технического потенциала» (значение 0,044), «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» (значение 0,062). Регионы, активно развивающие инновации, отличаются более высокими доходами населения. Отрицательные корреляционные значения между показателем «уровень доходов населения» и показателями «количество выданных патентов на изобретения и полезные модели» (значение –0,025), «объем инновационных товаров, работ и услуг» (значение –0,059). Данные показатели слишком малы, чтобы говорить об их практической значимости.

Показатель «периферийность» демонстрирует различные значения корреляционной матрицы по отношению к показателям инновационного развития. Положительные корреляционные значения между показателем «периферийность» и показателями «количество малых предприятий на 1000 чел. населения» (значение 0,337), «затраты на технологические инновации» (значение 0,209), «российский региональный инновационный индекс» (значение 0,113). Отрицательные корреляционные значения между показателем «периферийность» и показателями «количество выданных патентов на изобретения и полезные модели» (значение –0,403), «индекс научно-технического потенциала» (значение –0,237), «индекс социально-экономических условий инновационной деятельности» (значение –0,205), «объем инновационных товаров, работ и услуг» (значение –0,356). На основании данных результатов можно сде- лать вывод, что основные центры развития инноваций расположены в столице и близлежащих регионах. В наиболее удаленных субъектах инновационное развитие «затормаживается».

В результате проведенного анализа гипотезы, выдвинутые ранее, были подтверждены эмпирическими данными. Получили подтверждение гипотезы H1–H4: количество русского населения в регионе влияет на инновационное развитие. Естественные барьеры влияния неформальных институтов на жизнедеятельность малых этносов приводят к «торможению» инновационного развития. Эмпирически доказано, что показатель «доля русского населения» имеет положительную корреляцию со всеми показателями инновационного развития. Можно предположить, что формальный институт «доля русского населения» оказывает сильное влияние на инновационное развитие регионов. У показателя «доля сельского населения в регионе» наблюдается отрицательная корреляция со всеми показателями инновационного развития. Сельское население больше тяготеет к неформальным институтам предпринимательства, полностью отличным от институтов инновационного развития.

Были подтверждены гипотезы H5–H7: экономическое состояние региона (по показателю валового регионального продукта) влияет на инновационное развитие субъекта Российской Федерации.

Показатель ВРП имеет положительную корреляцию со всеми показателями инновационного развития. Следовательно, инновационная активность региона напрямую зависит от общего экономического состояния субъекта.

Выводы

В ходе проведенного исследования были подтверждены выдвинутые ранее гипотезы.

В проведенном исследовании было выявлено несколько зависимостей. Количество русского населения в регионе влияет на инновационное развитие. Традиционный жизненный уклад, обычаи, родо-племенные связи – все это является неотъемлемой частью жизни малых этносов. Однако именно неготовность и нежелание принимать изменения, которые продиктованы научно-техническим прогрессом и надвигающейся глобализацией, делают этнические регионы «аутсайдерами» в экономическом и инновационном развитии. В ходе исследования гипотеза «влияние естественных барьеров неформальных институтов на жизнедеятельность малых этносов приводит к «торможению» инновационного развития» была подтверждена. Показатель «доля русского населения» оказывает существенное влияние на 4 показателя инновационного развития.

Титульное население Российской Федерации более склонно к официальной экономической деятельности, тогда как малые этносы со своим традиционным жизненным укладом зачастую ограничиваются подсобным домашним хозяйством и натуральным обменом. Таким образом, в исследовании была подтверждена гипотеза «количество малых предприятий зависит от доли русского населения». У титульного населения России более распространены формальные институты предпринимательства, у малых этносов доминируют неформальные институты предпринимательства.

Также были подтверждены гипотезы «доля русского населения влияет на общие затраты на технологические инновации», «доля русского населения влияет на российский региональный инновационный индекс», «доля русского населения влияет на индекс социально-экономических условий инновационной деятельности».

Хорошее устойчивое экономическое состояние региона привлекает инвестицион- ные денежные потоки, которые в свою очередь также затрагивают развитие инноваций. В ходе исследования была подтверждена гипотеза «инновационное развитие во многом зависит от ВРП региона». Были подтверждены следующие гипотезы «ВРП влияет на общие затраты на технологические инновации», «ВРП влияет на индекс научно-технического потенциала», «ВРП влияет на количество выданных патентов на изобретения и полезные модели».

Таким образом, экономические и этносоциальные процессы существенным образом влияют на формирование инновационного развития регионов Российской Федерации.

Благодарность

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в Удмуртском государственном университете (г. Ижевск), проект № 15-18-00049.

Список литературы О роли Интернета вещей в условиях перехода к четвертой промышленной революции

- Алгулиев, Р. Интернет вещей /Р. Алгулиев, Р. Махмудов//Информационное общество. -2013. -№ 3. -С. 42-48.

- Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств -членов Евразийского экономического союза (информационно-аналитический отчет Евразийской экономической комиссии) . -Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx

- Андреева, О. Ю. Лидеры инноваций: потребители интернета вещей /О. Ю. Авдеева, Я. К. Батуева//Шумпетеровские чтения: материалы 4-й Международной научно-практической конференции. -ПНИПУ, 2014. -№ 48. -C. 89-94.

- Бородин, В. А. Интернет вещей -следующий этап цифровой революции /В. А. Бородин//Образовательные ресурсы и технологии. -2014. -№ 2 (5). -С. 178-181.

- Боронин, П. Интернет вещей как новая концепция развития сетей связи /П. Боронин, А. Кучерявый//Информационные технологии и коммуникации. -2014. -№ 3. -С. 7-29.

- Гулин, К. А. Стратегические подходы к развитию научно-технического потенциала территории /К. А. Гулин, А. П. Ермолов//Проблемы развития территории. -2016. -№ 1. -C. 7-14.

- Индикаторы информационного общества: 2016: стат. сб./Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, М. А. Кевеш и др. -М.: НИУ ВШЭ, 2016. -304 с.

- Индустриальный (Промышленный) интернет вещей в мире и перспективы развития в России . -Режим доступа: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/mirovoy-opyt-vnedreniya-proektov-v-sfere-industrialnogo-promyshlennogo-interneta-veschey-i-perspektivy-ih-realizatsii-v-rossii-20160919061924

- Индустриальный интернет вещей. Перспективы российского рынка . -Режим доступа: www.rostelecom.ru/projects/IIoT/study_IDC.pdf

- Интернет вещей -основа новой экономики . -Режим доступа: https://www.pcweek.ru/iot/article/detail.php?ID=182807

- Кларк, К. Условия экономического прогресса/К. Кларк. -Л., 1940.

- Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2025 года/Минобрнауки РФ. -. -М., 2006. -Режим доступа: http://mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года . -Режим доступа: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf

- Лукьянова, Н. Интернет вещей: семиотическая конвергенция естественного и искусственного в коммуникациях /Н. Лукьянова//Информационное общество. -2014. -№ 3. -C. 4-9.

- Мазилов, Е. А. Организационно-экономический механизм управления промышленным комплексом как инструмент развития экономики региона /Е. А. Мазилов, К. А. Гулин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 3. -C. 71-84.

- Максютина, Е. В. Неоиндустриализация российской экономики на основе технологий четвертой промышленной революции и развития человеческого капитала /Е. В. Максютина, А. В. Головкин//Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 10. -2017. -№ 1. -С. 43-52.

- Маркеева, А. В. Интернет вещей (iot): возможности и угрозы для современных организаций /А. В. Маркеева//Общество: социология, психология, педагогика. -2016. -№ 2. -С. 42-46.

- Международный индекс конкурентоспособности производства -2016 . -Режим доступа: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-manu-facturing-competitiveness-index.html

- Мойсейчик, Г. И. Цифрофикация экономики стран евразийского союза как стратегический императив XXI века /Г. И. Мойсейчик//Проблемы современной экономики. -2016. -№ 1 (57). -Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5673

- Наумов, Е. А. Интеллектуальная экономика и устойчивое развитие в свете теории институционального конструктивизма/Е. А. Наумов, А. А. Понукалин, А. Е. Бенуа //Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. -2013. -№ 1 (10). -С. 66-74. -Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/wp-content/uploads/2013/06/6-Naymov.pdf

- Научно-технологический потенциал территорий и его сравнительная оценка /К. А. Гулин, Е. А. Мазилов, И. В. Кузьмин, Д. А. Алферьев, А. П. Ермолов//Проблемы развития территории. -2017. -№ 1. -C. 7-26.

- Обзоры инновационной политики ОЭСР: Российская Федерация 2011 . -Режим доступа: http://www.oecd.org/dataoecd/62/50/48098738.pdf

- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума . -Режим доступа: http://special.kremlin.ru/events/president/news/52178

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008: стат. сб./Росстат. -М., 2016. -1326 с.

- Роуз, Д. Будущее вещей /Д. Роуз. -М., 2015. -344 с.

- Рыжова, К. Н. Интернет вещей: технология, способная изменить мир /К. Н. Рыжова//Международный научный журнал «Инновационная наука». -2016. -№ 6. -C. 143-146.

- Стратегии России на период до 2020 года . -Режим доступа: http://www.kommersant.ru/Docs/2011/2011d153-doklad.pdf

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 № 642.

- Стратегия-2020: Новая модель роста -новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. . -Режим доступа: http://2020strategy.ru/data/2012/0 3/14/1214585998/1itog.pdf

- Толкачев, С. А. Интеллектуальное производство сквозь призму третьей промышленной революции /С. А. Толкачев, К. Н. Андрианов, Н. В. Лапенкова//Мир новой экономики. -2014. -№4. -С. 28-38.

- Усков, В. С. Развитие интернета вещей как инструмента реализации стратегии научно-технологического развития страны /В. С. Усков//Социальное пространство. -Режим доступа: http://sa.vscc.ac.ru/issue/9

- Шеховцев, М. Что сулит миру мир интернет вещей /М. Шеховцев//Эксперт. -2016. -№ 48. -C. 15-25.

- Яненко, М. Б. Маркетинг взаимодействия в информационной экономике: проблемы и перспективы развития интернета вещей /М. Б. Яненко, М. Е. Яненко//Вестник Новгородского государственного университета. -2014. -№ 82. -С. 77-81.

- Agtmael, А. Made in the U.S.A. (Again) /А. Agtmael, F. Bakker//Foreign Policy. -2014. -Available at: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/28/made_in_the_usa_again

- Business models for the Internet of Things /R. M. Dijkman, B. Sprenkels, T. Peeters, A. Janssen//International Journal of Information Management. -2015. -Vol. 35. -P. 672-678.

- Porat, М. The Information Society: Development and Measurement /М. Porat, М. Rubin. -Washington, 1978.

- Masuda, Y. The Information Society as PostIndustrial Society /Y. Masuda. -Washington, 1981.

- Stonier, T. The Wealth of Information /T. Stonier. -London, 1983.

- Unlocking the potential of the Internet of Things. June 2015 (by James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, and Dan Aharon) . -Available at: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology