О роли университетов в инновационном развитии регионов

Автор: Погодаева Таисья Владимировна, Жапарова Дарья Владимировна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 4 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализ системы высшего образования России показал, что развитие классических университетов не соответствует глобальным образовательным тенденциям. Результаты эконометрического анализа доказывают, что наличие «сильного» университета выступает значимым фактором инновационного развития региона. Необходимость перехода Тюменской области от сырьевого к инновационному типу развития требует интенсивной трансформации системы высшего образования и формирования предпринимательских университетов.

Предпринимательский университет, инновационный территориальный кластер, тюменская область

Короткий адрес: https://sciup.org/140128965

IDR: 140128965

Текст научной статьи О роли университетов в инновационном развитии регионов

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-32-01350.

Многолетний опыт свидетельствует, что освоение Тюменской области проводилось в логике индустриального развития, в основе которого были заложены преимущественно вертикальные связи федерального центра и крупных нефтегазовых компаний, осваивающих месторождения региона. Все остальные сферы регионального развития, будь то наука или образование, занимали ярко выраженное подчиненное положение. Данная модель организации регионального развития претерпела некоторые изменения, но базовая конструкция применяется и в настоящее время. Однако история экономического развития развитых стран отчетливо рисует единственный путь успеха – это осознание обществом приоритета инновационного развития, повышение качества образования, высокий уровень финансирования науки, минимизация административных барьеров для ведения бизнеса, обеспечение эффективного процесса трансфера и коммерциализации технологий, «дружественность» к инновациям правовой, финансовой и налоговой систем. Мировой опыт свидетельствует, что институциональной основой построения эффективной инновационной системы выступает формирование партнерских отношений между тремя акторами инновационного развития: бизнесом, властью и образовательно-научными центрами – университетами. Новая конфигурация социума, в рамках которой обеспечивается целость инновационного процесса, так называемый большой инновационный цикл, наиболее полно представлена в модели «тройной спирали» Г. Ицковича [1]. Ведущая роль в модели «тройной спирали» принадлежит предпринимательским университетам. В индустриальном обществе университет готовит специалистов, осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования, но очень редко участвует в процессах трансфера и коммерциализации технологий, запуска малых инновационных фирм. Постиндустриальное общество предъявляет в корне иные требования к университетам, они становятся центрами, генерирующими технологии и новые формы предпринимательства. Предпринимательский университет становится местом организации непрерывного потока генерации знаний и новых форм предпринимательства, их трансформации в инновации.

Важность университетов для регионального развития уже не сводится к традиционной образовательной компоненте, обеспечению экономики высококвалифицированными специалистами. Функции университетов обогащаются, университеты выступают основной базой для проведения научных исследований, создают условия для технологического, социально-экономического развития регионов, накопления научно-педагогического потенциала. Университеты выступают «полюсами притяжения» в свой регион предприятий из наукоемких отраслей, становятся региональными центрами предпринимательской активности [2; 3; 4; 5].

Понятие «предпринимательский университет» вошло в научный мир в середине 1990-х годов и с тех пор привлекает к себе активное внимание. Однако единство подхода к пониманию данной категории до сих пор отсутствует. Согласно Б. Кларку, основным признаком предпринимательского университета является отсутствие боязни коммерциализовать генерацию и распространение знаний, работники не видят в коммерциализации опасности для академических традиций и качества образования [4]. Г. Н. Константинов и С. Р. Филонович определяют предпринимательский университет как высшее учебное заведение, которое систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний в практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой [6].

Общей тенденций инновационного развития развитых и ряда развивающихся стран выступает активное формирование и развитие инновационных кластеров, представляющих собой концентрацию всех участников инновационных процессов вокруг ядра, которым на современном этапе становится университетский или научно-исследовательский комплекс. Включение университетов региона в кластеры позволяет обеспечить региону конкурентные преимущества: инвесторы смогут осуществлять инвестиции одновременно в реальные секторы экономики и в образовательные, и научно-исследовательские процессы [2].

Последние десятилетия развития сферы высшего образования прошли под знаком интенсивных и масштабных преобразований, обусловленных тремя основными векторами: во-первых, потребностями социально-экономического развития стран, связанными с формированием экономики нового технологического уклада; во-вторых, усилением интеграционных процессов в самой системе высшего образования и формированием глобального образовательного пространства; в-третьих, повышением среднего возраста формирования профессиональных компетенций и распространением концепции «непрерывного» обучения.

Для российской системы высшего образования (ВО) развитие указанных тенденций совпало с беспрецедентными по масштабу внутренними реформами, затрагивающими все стороны образовательного процесса – его структуру, функции, содержательные характе- ристики и технологии обучения. Либерализация системы высшего образования в 90-е годы привела к значительному расширению отрасли, так, за период 1990–2008 годы (таблица 1) число вузов увеличилось в 2,2 раза, численность студентов – в 2,7 раза, численность профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов – в 1,8 раза. В ходе «образовательной» эйфории доля занятых с высшим образованием в общей численности занятых увеличилась в два раза. Однако,столь интенсивная динамика не могла не сказаться на качестве образовательных услуг. Массовизация высшего образования и снижение «входных» требований в совокупности с погоней вузов за прибылью привели к тому, что образовательный процесс в российских вузах приобрел откровенно имитационный характер. Коммерческие ориентиры университетов очень опасны, так как влекут за собой разрушение академических традиций [7]. В итоге страна получила «фабрику дипломов» социально-экономических и юридических направлений при сокращении выпуска физико-математических, инженерных и естественнонаучных кадров.

Таблица 1

Основные показатели системы высшего образования в России в 1990–2013 годах

|

Показатели |

1990 |

2000 |

2005 |

2008 |

2010 |

2012 |

2013 |

|

Число образовательных учреждений ВО, ед. |

514 |

965 |

1068 |

1134 |

1115 |

1046 |

996 |

|

Численность студентов в образовательных учреждениях ВО, тыс. чел. |

2824,5 |

4741,4 |

7064,6 |

7513,1 |

7049,8 |

6075,4 |

5646,7 |

|

Численность студентов в учреждениях ВО на 10000 чел. населения, чел. |

190 |

327 |

493 |

526 |

493 |

424 |

393 |

|

Численность ППС в организациях ВО (штатный персонал), тыс. чел. |

219,7 |

279,6 |

358,8 |

404,6 |

356,8 |

342,0 |

319,3 |

|

Доля занятых в экономике с высшим образованием, % |

16,1* |

24,7 |

26,2 |

27,9 |

29,1 |

30,4 |

31,7 |

* данные по состоянию на 1992 год.

Источник : составлено автором на основе данных [8].

По данным доклада Education at a Glance [9], Россия уступает странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по уровню расходов на высшее образование по отношению к ВВП – 1,4%, для сравнения: в Канаде данный показатель составляет 2,8%, США – 2,8%, Финляндии – 1,9%, Нидерландах – 1,8%, Израиле, Норвегии, Швеции – 1,7%, в среднем по странам OECD – 1,6%. Улучшение финансирования российских вузов, отмеченное в последние годы, привело к повышению доли расходов на ВО по отношению к ВВП на 75% (с 0,8% в 2008 году). Расходы на 1 студента (постоянные цены в России в 2011 году) составили 7424 долл. США, это ниже, чем во всех странах OECD, и существенно ниже развитых стран, так в США расходы на 1 студента были равны 26021 долл., в Швейцарии – 22882 долл., Швеции – 20818 долл., Дании – 21254 долл., в среднем по странам OECD – 13958 долл. Кроме того, в 2005–2011 годах в России наблюдалось сокращение расходов на 9%, на фоне роста по странам OECD на 10%. Анализ структуры расходов на высшее образование говорит о том, что при сопоставимой доле расходов частного сектора в России и странах OECD (0,2%) доля расходов государственного сектора в России ниже – 1,4% против 1,6% в среднем по сравниваемой группе стран.

Анализ системы высшего образования в России с точки зрения глобальных «векторов» развития позволяет сделать следующие выводы:

-

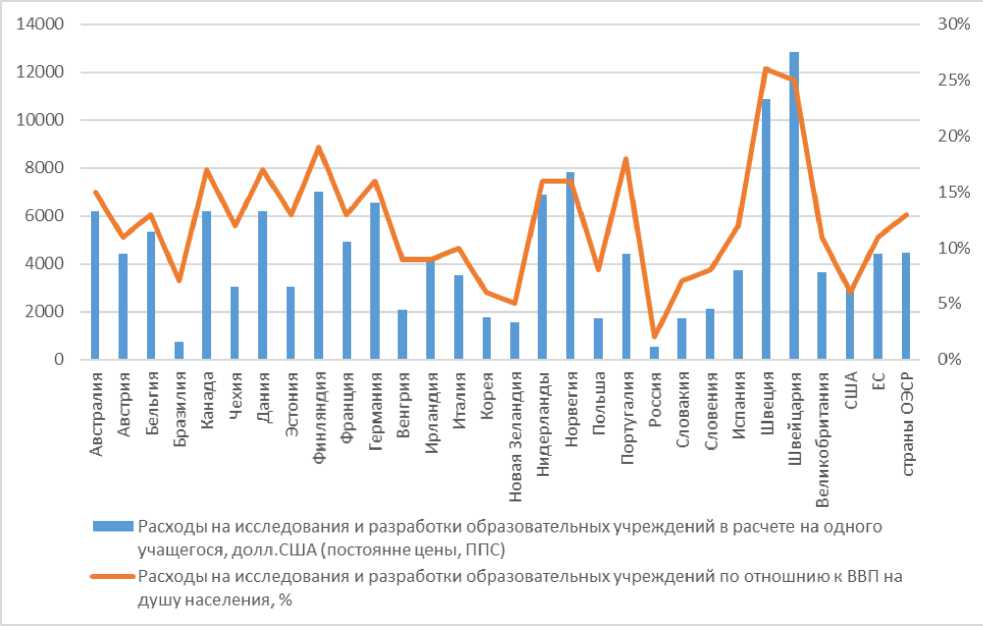

1. Необходимость скорейшего преодоления избыточной зависимости России от экспорта сырья с выходом в экономику знаний, наукоемких производств, высоких технологий и интенсивных инноваций меняет запросы к системе высшего образования. Мировой опыт формирования высокотехнологичных кластеров опирается, прежде всего, на фундаментальные исследования передовых предпринимательских университетов. Анализ объемов расходов на НИОКР организаций высшего образования России и стран OECD наглядно демонстрирует «слабость» позиций российских вузов в развитии научно-исследовательской сферы. Научные исследования

и разработки не являются стратегическими приоритетами высших учебных заведений в России, затраты на НИОКР в общем объеме расходов в 2011 году составляли 7% (в среднем по странам OECD – 32%). В современном мире система высшего образования базируется на тесной интеграции образования (в том числе формирование деловой системной компетенции), научных исследований и новых форм предпринимательства. Российские вузы идут по пути реализации традиционных функций, образовательный процесс базируется на учебном плане, сводящемся к конфигурации учебных программ, обслуживаемых лекциями и семинарами. Следовательно, система ВО идет вразрез не только с глобальными трендами, но и с потребностями экономики страны (рисунок).

-

2. Интенсификация глобализационных процессов сформировала тенденцию к формированию единого образовательного пространства как наиболее эффективной формы реализации образовательного и научно-исследовательского процессов. В качестве одного из показателей включенности в интеграционные процессы сферы образования выступает академическая мобильность. Доля иностранных студентов в общей численности обучающихся по программам высшего образования в России в 2012 году составила 2%, что соответствует уровням Словении и Эстонии, но значительно уступает развитым странам, в частности, в Великобритании данный показатель составляет 17%, Швейцарии – 16%, среднее значение по странам OECD – 8%. В рейтинге национальных систем высшего образования, составляемого Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research (University of Melbourne), Россия в 2014 году заняла 35-е место, пропустив вперед Китай, Чили, Сербию и Венгрию. Наихудшие позиции отмечены по индексу «подключение», что еще раз подчеркивает слабую связь университетов с бизнесом, отсутствие практики кооперации и низкий уровень интеграции в глобальную среду.

-

3. В настоящее время роль образования в процессе развития человеческого капитала не ограничивается подготовительным этапом для профессиональной деятельности, а становится

Расходы образовательных учреждений на исследования и разработки, 2011 год Источник : составлено автором на основе данных [9].

одним из ведущих факторов его воспроизводства и активной динамики. Непрерывный характер образовательного процесса позволяет осуществлять развитие способностей человека в течение жизни, максимально раскрывать творческий и интеллектуальный потенциал и обеспечивать устойчивость сформированных компетенций. Сравнение показателей доли лиц, зачисленных в образовательные учреждения, по разным возрастным категориям, выявляет следующее. В России в возрасте 15–19 лет 83% населения участвуют в образовательных процессах, данный уровень соответствует среднему по странам OECD значению. Но изучение возрастных групп 20–29 и 30–39 лет позволяет выделить меньший уровень включенности населения в образовательные процессы, 21 и 4% соответственно. В странах OECD среднее значение доли лиц, включенных в образовательный процесс, составляет 28% для группы 20–29 лет и 6% для группы 30–39 лет. Данный факт может быть объяснен не- готовностью вузов предложить конкурентоспособные и качественные программы для данных групп населения.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что система высшего образования идет вразрез с глобальными образовательными трендами, не соответствует приоритетам социально-экономического развития России на современном этапе, а также ограничивает возможности страны по формированию конкурентоспособной инновационной модели экономики. Последние годы система ВО в России живет в условиях постоянных изменений, скорость которых настолько высока, что ошибки выбора направления реформ стали обычным делом, о чем косвенно свидетельствует значительная волатильность регулирующих параметров и непрекращаю-щиеся изменения образовательных стандартов. Отсутствие четких и ясных ориентиров проводимых преобразований приводит к колоссальному количеству внутренних про- тиворечий, появлению откровенно противоречащих друг другу инициатив. Ряд авторов отмечают тенденцию к сворачиванию диалога между властью и экспертами, что приводит к отрыву реформ от реальных потребностей общества [10]. В сложившихся условиях необходима скорейшая трансформация системы ВО, в качестве основы данного процесса, на наш взгляд, должно стать формирование системы предпринимательских университетов, функционирующих в тесной взаимосвязи с бизнесом и властью.

В настоящее время регионы России стоят перед лицом сложной, но необходимой задачи – повышение конкурентоспособности региональных экономик посредством стимулирования инновационного развития территорий. Высокая эффективность и результативность кластерной политики в ведущих странах мира привела к выдвижению инициативы развития инновационных территориальных кластеров в регионах России. Министерством экономического развития РФ был проведен конкурсный отбор пилотных программ развития. В рамках процедуры конкурсного отбора учитывались следующие группы (блоки) критериев:

-

• научно-технологический и образовательный потенциал кластера;

-

• производственный потенциал кластера;

-

• качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры территории базирования кластера;

-

• уровень организационного развития кластера.

По результатам отбора из 94 конкурсных заявок были отобраны пилотные программы развития 25 территориальных кластеров 19 регионов России.

Изучение опыта инновационного развития США и стран Западной Европы свидетельствует, что на протяжении длительного времени ведущими акторами «тройной спирали» были корпорации-гиганты, но последние десятилетия высокотехнологичные кластеры, как правило, возникают на базе ведущих университетов, осуществляющих фундаментальные и прикладные научные исследования, тесно взаимодействующих с промышленностью и внедряющих знания в практику. Примерами могут служить биотехнологические кластеры штатов Массачусетс, Калифорния и Северная Каролина.

Учитывая данную тенденцию, был проведен анализ выделенных в России пилотных программ развития инновационных кластеров на предмет качественных характеристик «якорных» вузов. Для этих целей в работе использовался рейтинг вузов России, составляемый ежегодно агентством «Эксперт РА» [11]. Интегральная оценка вузов производилась на основании анализа статистических показателей и результатов опросов следующих целевых групп: студенты и выпускники, представители академического и научного сообществ, представители компаний-работодателей. Итоговый индекс включает следующие интегральные факторы: условия для получения качественного образования, уровень востребованности работодателями выпускников, уровень научно-исследовательской активности вуза. Для определения качества «якорных» вузов в выделенных инновационных территориальных кластерах использовались два интегральных фактора, входящих в рейтинговую оценку: «качество образования» и «уровень научноисследовательской активности». Для оценки степени влияния качества университетов на инновационное развитие территорий нами были выделены две группы регионов, являющихся территориями размещения пилотных кластеров (таблица 2).

Важным направлением исследования является оценка влияния инновационных факторов на социально-экономическое развитие выделенных групп регионов. С этой целью была проведена эконометрическая оценка взаимосвязи инновационного развития региона и валового регионального продукта на душу населения на основе годовых данных Федеральной службы статистки за период с 2010 по 2013 год (таблица 3).

Следует отметить, что при построении корреляционной матрицы между вышеуказанными переменными была выявлена сильная взаимосвязь между внутренними затратами на научные исследования и разработки и количеством персонала, занятого научными

Таблица 2

Типология регионов по концентрации кластеров с сильными/слабыми «якорными» вузами

|

Регионы, в которых концентрируются кластеры с сильными «якорными» вузами |

Регионы, в которых концентрируются кластеры со слабыми «якорными» вузами |

|

Красноярский край, Москва, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Томская область |

Алтайский край, Архангельская область, Калужская область, Кемеровская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Ульяновская область, Хабаровский край |

Таблица 3

Результаты оценки влияния инновационной активности регионов с наличием инновационных территориальных кластеров на показатель ВРП на душу населения

|

Объясняющие переменные |

Зависимая переменная – валовой региональный продукт на душу населения Модель within со случайными эффектами |

|

Затраты на технологические инновации, % к валовому региональному продукту |

510394 (355667) |

|

Объем инновационных товаров, работ и услуг, % к валовому региональному продукту |

43682,8 (59540,5) |

|

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками на 10 тыс. экономически активного населения |

6874,00 (4765,65) |

|

Численность исследователей с учеными степенями на 10 тыс. экономически активного населения |

92858,3 (40192,4) |

|

Количество аспирантов и докторантов на 10 тыс. экономически активного населения |

–22487,1 (26726,4) |

|

Коэффициент изобретательской активности |

61227,4* (19532,8) |

|

Число созданных передовых производственных технологий на 10 тыс. экономически активного населения |

2,25* (752650) |

|

Количество используемых передовых производственных технологий на 10 тыс. экономически активного населения |

8976,23 (8418,99) |

|

Отношение поступления патентных заявок к количеству исследователей |

10877,6 (47861,3) |

|

Константа |

230936* (59068,2) |

|

Количество наблюдений |

48 |

|

Количество регионов |

16 |

|

Within R-квадрат |

0,97 |

Список литературы О роли университетов в инновационном развитии регионов

- Etzkovitz H., Leydcsdorff L. The Dynamic of Innovations: from National System and«Mode 2» to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations Research Policy.2000. P. 109-129.

- Телегина Н. А., Краковецкая И. В. Концептуальные основы зарубежного опыта влияния деятельности университетов на процесс инновационного развития//Вестник Томского государственного университета. 2008. № 312. С. 150-156.

- Slaughter S., Leslie L. L. Academic capitalism. Politics, policies and the entrepreneurial university. Baltimore London: The Johns Hopkins University Press, 1997.

- Clark B. R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Issues in Higher Education. Oxford: Pergamon Press for International Associationof Universities. 1998.

- Mowery D. C., Sampat B. N. Universities in National Innovation Systems. In J. Fagerberg, D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation (Р. 209-239). Oxford and New York: Oxford University Press, 2004.

- Константинова Г. Н., Филонович. С. Р. Что такое предпринимательский университет//Вопросы образования. 2007. № 1. С. 49-53.

- Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

- Россия в цифрах, 2014//Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 01.10.2015).

- OECD (2014), Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. URL: (дата обращения: 01.10.2015) DOI: 10.1787/eag-2014-en

- Бляхер Л. Е., Бляхер М. Л. Мифология управления. Политика министерства vs. политика вузов: динамика противостояния//Российская полития. 2014. №1 (72).

- Третий ежегодный рейтинг российских университетов, 2014//Рейтинговоеагентство Эксперт Ра. URL: http://raexpert.org/related_activities/researches/high_school_rating/#2012 (дата обращения: 01.10.2015).