О семантике андроновского орнамента

Автор: Кукушкин И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Особенностью сакрально-декоративного андроновского искусства является восприятие и реализация религиозно-мифологических представлений об окружающем мире через призму знаково-геометрической системы, ярко выраженную в керамической орнаментальной традиции и ритуально-магических украшениях женского погребального костюма. Очевидно, округлое днище горшков в перевернутом виде выступает в качестве семантического верха, сакрального центра, вокруг которого осуществляется круговое движение, видимо связанное с представлениями о небесной колеснице, символика которой ассоциировалась с меандрово-свастическим орнаментом. Предполагается, что таким образом изображалось Великая богиня и близнецы, которые в облике лошадей-птиц везут свою мать или сестру. Обычно она предстает в облике женщины или зоо-орнитоморфного персонажа. Причем округлое днище сосуда - это всевидящее око божества, которое иногда может быть дополнено свастикой-колесницей.

Религиозно-мифологический, семантика, андроновский, жертвенник, орнамент, свастический, колесница

Короткий адрес: https://sciup.org/143164042

IDR: 143164042

Текст научной статьи О семантике андроновского орнамента

Характерной особенностью андроновского сакрально-декоративного искусства является восприятие и реализация религиозно-мифологических представлений об окружающем мире через призму знаково-геометрической системы, ярко выраженную в керамической орнаментальной традиции и ритуально-магических украшениях женского погребального костюма, где одним из основных атрибутов являлись так называемые солярные бляшки.

Детальное описание андроновского орнамента достаточно хорошо известно, однако работ, где бы объектом исследования являлся сам орнамент, сравнительно немного. В последнее время обозначилась определенная тенденция

* Работа выполнена в рамках грантового проекта Министерства образования и науки Республики Казахстан «Исследование этнокультурных процессов на территории Сарыар-ки и сопредельных регионов в эпоху бронзы».

к извлечению более глубокой информации семантического характера из такого массового источника, каким является керамический материал, который доходит до исследователей в наиболее целостном, нередуцированном виде, в отличие от других археологических «текстов» ( Рудковский , 1992. С. 40).

Начало целенаправленных исследований в области андроновской орнаментики связано с именем С. В. Зотовой. Она одна из первых попыталась выделить системообразующие элементы в так называемых ковровых орнаментах на посуде федоровской культуры и связать их с хронологическими признаками. На основании широких этнографических данных было высказано также предположение о том, что фигуры андроновского рисунка могут представлять собой родовые знаки, а их усложнение – отражать различные формы деления расселяющихся андроновских групп ( Зотова , 1965).

В основу системного анализа композиционных особенностей андроновского орнамента, предпринятого Ю. И. Михайловым, было положено понятие «композиционный канон», что позволило выявить общекультурные черты в правилах построения декоративных схем и их региональную специфику. Автором выдвинуто предположение, что наиболее сложные декоративные построения могли отражать мифологический комплекс, связанный с космогоническими представлениями андроновского населения ( Михайлов , 1990. С. 2, 17).

По мнению Э. Р. Усмановой, тема семантики андроновского орнамента до сих пор во многом остается terra incognita. Однако предполагается, что геометрия элементов андроновского орнамента входила в универсальный знаковый код, где языком орнамента могла описываться картина окружающего мира. Вероятно, расшифровка символов на сосудах и предметах станет возможной только при реконструкции основных принципов культурной матрицы андроновского мировоззрения ( Усманова , 2005. С. 93).

Значительную работу по классификации андроновской керамики провела Е. Е. Кузьмина. Анализ горшковидных сосудов позволил выделить принципы орнаментации на трех основных типах: I – алакульский, где орнамент наносился по прямой сетке; II – федоровский, на котором орнамент наносился по косой сетке; III – кожумбердынский, производный от двух основных; орнамент наносился как по косой, так и по прямой сетке ( Кузьмина , 2008. С. 87).

Т. В. Сметанина, исследующая семантику раннеандроновского орнамента, считает, что он представляет собой сложную в изобразительном плане структуру, в основе которой лежит геометрический стиль. На поверхности сосудов изображались те процессы, которые древние люди наблюдали в окружающем мире: явления природы, цикличность бытия, переосмысленные и отраженные с мировоззренческих позиций ( Сметанина , 2011).

Структурные закономерности, связанные с принципами построения и размещения андроновского орнамента на керамических сосудах, подробно рассмотрены И. В. Рудковским. Им проведена масштабная статистика андроновских орнаментальных комплексов, построенная на новой таксономической базе, основу которой составляет определение типов геометрической симметрии и континуумных планов, на базе которых конструировались андроновские бордюры. Выделено восемь типов бордюрной симметрии и одиннадцать типов двумерных континуумов ( Рудковский , 2013. С. 82).

Андроновскому орнаменту посвящено монографическое исследование И. В. Ковтуна. Согласно его выводам, сущностной чертой андроновского восприятия и отражения окружающего мира является культурная традиция, которой присуща развитая и «кодифицированная» система мировоззренческих представлений, сочетающаяся с исключительно аниконическим способом их содержательно «свернутой» фиксации в орнаментально-знаковых композициях. Отсутствие традиции фигуративных изображений и отражение их в ключевых мифологических представлениях в комбинациях абстрактных орнаментальных символов косвенно подтверждают, возможно, самые ранние в истории мировых религий монотеистические элементы в андроновской картине мироздания ( Ковтун , 2016. С. 160–162).

Орнаментальные мотивы, представленные такими геометрическими фигурами, как кресты, кресты в круге, свастики, исследователи традиционно связывают с солярной символикой, знаками огня – земного и небесного; треугольники интерпретируются как обозначение гор, женского начала, лучей солнца; ромбы соответствуют знаку земли, поля; зигзаги отождествляются с изображениями водной стихии или существами с серпентоморфными чертами.

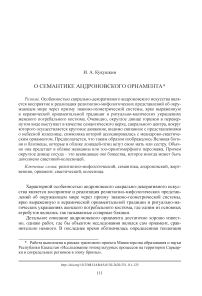

Заметное место в женском алакульском костюме отводилось так называемым солярным бляшкам. На округлых бляшках методом холодной чеканки изображались многолучевые звезды, кресты, свастики, концентрические окружности, зигзаги (рис. 1: 1–6 ). В центральной части обычно присутствует округлая выпуклость. Эти мотивы нередко полностью совпадают с рисунком на днищах керамической посуды ( Рудковский , 2013. С. 180–187) или фиксируются при условной круговой развертке орнаментального поля сосудов. Причем свасти-ческие мотивы более всего характерны для федоровской керамики.

Подобные совпадения не могут быть случайными и отражают какие-то общие принципы мировоззренческих позиций и приоритетов, лежащих в основе этих культурных традиций. «Солярные» («лунарные») бляшки входили, как правило, в конструкцию гарнитуры женских головных украшений, т. е. были связаны с верхом, небом. Следовательно, и соответствующие изображения на днищах горшков также маркируют семантический верх и являются знаковым символом определенных божеств в системе космического мироустройства. Показательны изображения «мирового дерева», отмеченные на днищах сосудов ( Маргулан и др. , 1966. Табл. VII, 1 ) и «солярных бляшках» ( Усманова , 2005. Рис. 74, 8 ), объединяемых такими понятиями, как сакральный центр, ось мира, космический верх.

Принципом андроновской орнаментики является горизонтальное зонирование орнаментального поля, задающего три основных ряда значений: верх – середина – низ ( Михайлов , 1990. С. 14), что позволяет сопоставить андроновский горшок с трехчастной моделью вселенной, объединяющей три сферы мироздания. Первая – это небесная, воздушная сфера; вторая зона сосуда – земная твердь; третья зона – это нижняя водная стихия, находящаяся под землей, Мировой океан, куда стекают все реки.

Таким образом, если андроновский сосуд представлялся моделью мирового устройства, а изготовление горшка отождествлялось с космическим актом творения вселенной ( Кузьмина , 1986. С. 60, 70), то андроновский рисунок и горшок

Рис. 1. Элементы и композиции орнаментов

1–6 – «солярные» бляшки. Могильник Джангильды 5, Северный Казахстан (по: Усманова, 2010); 7, 8 – золотые серьги с фигурками лошадей. Могильники Мыншункур III, Юго-Восточный Казахстан (по: Акишев, 1992) и Чесноково I, Алтайский край (по: Кирюшин, Шульга, 1996); 9, 10 – керамический сосуд и круговая развертка орнамента на нем. Могильник Бесо-ба, Центральный Казахстан дополняли и целиком совпадали по своему сакральному значению, так как они неотделимы один от другого. Орнамент, по сути, играл основную роль в наглядной демонстрации и прочном закреплении традиционных космогонических представлений в андроновской среде.

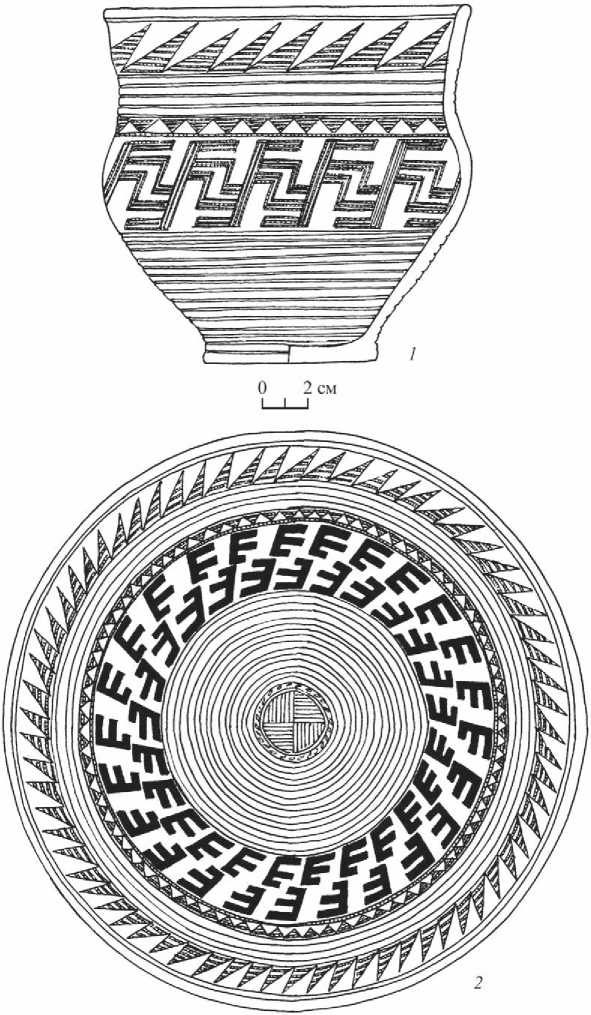

Следовательно, на андроновской посуде отражена идея космического миропорядка, ярко проступающая на горшках с «богатой» орнаментацией и, довольно скромно, на другой категории керамики, в виде упрощенного варианта общеизвестного целого. Таким образом, если на тулове сосуда была изображена мифоритуальная картина окружающего мира, то игра элементов орнамента в виде негатив-позитивных преобразований ( Михайлов , 2001. С. 238, 342–350. Табл. 23–31; Рудковский , 2014. С. 36–120), занимающих ту или иную зону, являлась следствием творческих изысков на общеизвестную мифологическую тематику. Взаимозаменяемость элементов орнамента, композиционная группировка которых, видимо, имеет сходное значение, характерна для андроновской традиции, на что могут указывать случаи начала и продолжения линии бордюрного рисунка разными знаковыми символами (рис. 1: 9 ). В чем-то эти многочисленные комбинаторные связки, которые образно можно назвать «орнаментальными гимнами» ( Михайлов , 1990. С. 14), схожи с семантикой цветастых и высокопарных гимнов Ригведы, посвященных значимым богам, где сакральное обращение к тому или иному божеству в результате подборки синонимичных метафор становилось вариативным, но в то же время служило достижению единой конкретной цели. Конечно, геометризм андроновского сакрально-декоративного искусства существенно затрудняет его семантический разбор, но в то же время относительно строгое соблюдение изобразительного канона делает его интерпретацию вполне возможной.

Разумеется, орнамент на сосуде кроме модели вселенной мог изображать и какой-то один определенный сюжет. В этом случае традиционное композиционное размещение рисунка могло нарушаться, а сами элементы смещаться в другие зоны, усиливая конкретную смысловую информативную нагрузку орнамента на отдельном сосуде.

Обращает на себя внимание рисунок, наносимый на днища андроновской посуды. Комплексный подход к исследованию андроновского орнамента позволил выявить около ста орнаментированных днищ, причем «собственно ан-дроновским творческим приемом в заполнении дна является, прежде всего, изображение крестов, в том числе гаммированных» ( Михайлов , 1990. С. 10). Как известно, крест (свастика), наряду с изображением солнца, маркирует семантический верх космоса. Округлое днище сосуда, следовательно, играет роль семантического верха, что и подтверждается крестом (свастикой), от которого соответственно расходятся лучи-треугольники, обычно наносившиеся в придонной части сосуда. Следовательно, наблюдается наложение свастики на солярную или лунарную символику (рис. 1: 9, 10 ).

Очевидно, округлое днище сосуда в перевернутом виде выступает в качестве семантического верха, неподвижного сакрального центра, вокруг которого осуществляется круговое движение, видимо связанное с представлениями о небесной колеснице, где округлое днище горшка и одиночный знак свастики предполагают некоторую статичность образа. К символике свастики относятся также паркетный и решетчатый орнаменты, нередко наносившиеся на днища сосудов (Кукушкин, 2004. С. 279, 280).

С этой позиции утилитарная нижняя часть, дно горшка, превращается в семантическую верхнюю, и в этом перевернутом положении орнамент на сосуде, что называется, становится с «головы на ноги». Тем более что сакральные знаки на днище сосуда можно было нанести, только предварительно перевернув горшок.

На доказательность реальности такого подхода к проблеме изучения анд-роновского орнамента указывают регулярные находки сосудов, установленных вверх дном, при исследовании некрополей эпохи бронзы. Они зафиксированы в погребальных камерах, в верхней части заполнения неограбленных захоронений, в пределах оград и курганов, где они обычно интерпретируются как жертвенники. Сосуды, помещенные устьем вниз, известны как в алакульских, так и в федоровских памятниках, независимо от пола и возраста умерших ( Михайлов , 1990. С. 12).

Свастические мотивы орнамента широко использовались и в декоре тулова керамических сосудов, хотя сама по себе свастика в чистом виде встречается довольно редко. Чаще всего в андроновской орнаментальной традиции она значительно усложняется, нередко превращаясь в причудливый меандро-свастиче-ский рисунок, где, однако, мотивы свастики сравнительно легко угадываются.

Опираясь на общепризнанную индоиранскую концепцию происхождения андроновских племен, можно предположить существование у населения степной бронзы мировоззренческих представлений, близких индоиранской космологической модели.

В древности для достижения оптимального зрительного эффекта при демонстрации семантики, предполагающей круговое движение того или иного предмета, применялся принцип кольцевого расположения однотипных объектов, например лошадей, или аналогичным образом воспроизводилось их многократно повторяющееся изображение. Подобный принцип отмечен в наскальных рисунках, размещении жертвенных животных, гекатомбах скифского времени ( Кукушкин , 2004). Думается, меандро-свастическим орнаментом, замкнутым в круг на тулове сосуда, передавалось круговое движение небесной колесницы вокруг неподвижного центра, который маркировался округлым днищем сосуда, иногда дополненного свастикой. Реалистичные изображения колесниц единично отмечаются и на самих керамических сосудах ( Кузьмина , 1986. С. 126).

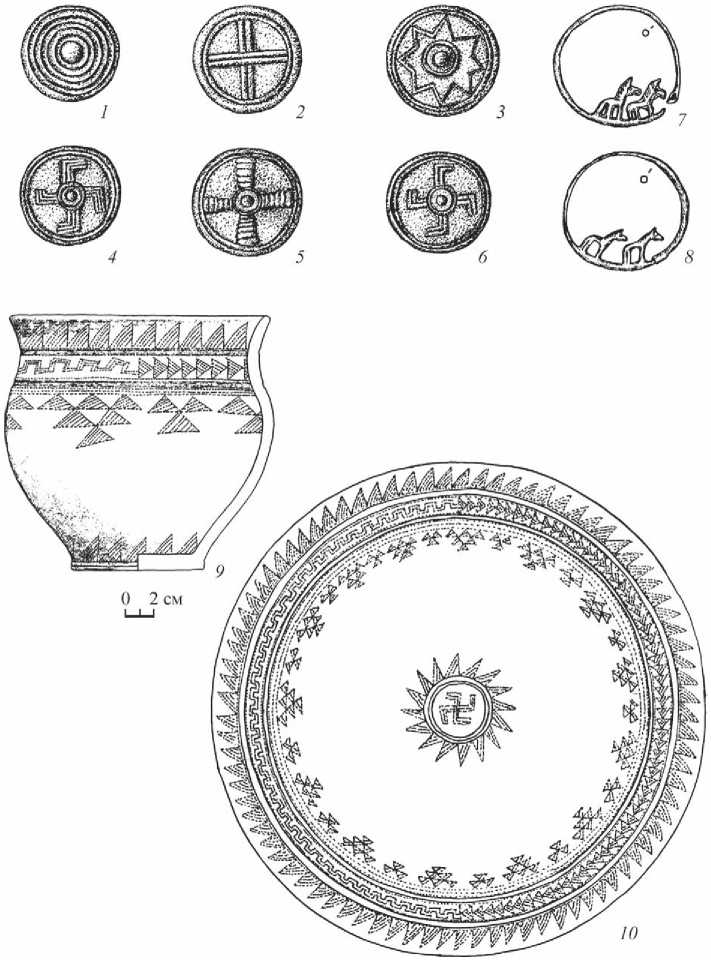

Меандровые мотивы рисунка, расположенного чаще всего в нижней части шейки или по плечику сосуда, обычно более «спокойны». Они, как правило, не закручиваются в свастику, а изображаются в виде полусвастики Ζ-образной формы (или «уточки») с различными вариантами соединения, подчеркивающими линейное скольжение (рис. 2: 1, 2 ). Очевидно, это связано с тем, что шейка сосуда отождествлялась с водной стихией, где божество не едет-катится, а плывет по ночному, подземному океану, влекомое водоплавающими птицами или само принимающее облик птицы этого вида (рис. 2: 3 ).

Место меандра в нижней части шейки сосуда нередко занимает горизонтальный зигзаг или зигзагообразная лента, получаемая в результате негатив-позитив-

Рис. 2. Меандровые мотивы орнамента

1, 2 – керамический сосуд и круговая развертка орнамента на нем с условными реалистичными изображениями. Могильник Урефты I, Южное Зауралье (по: Стефанов, Корочкова , 2006); 3 – мифологическая реконструкция орнамента. Могильник Урефты I, Южное Зауралье (автор)

ных преобразований, которая, видимо, символизирует воду и движение, что совпадает по своему значению со знаками петроглифического письма древнейших мировых цивилизаций и этнографическими данными. Думается, и другие элементы орнамента, полученные в этой зоне сосуда путем негатив-позитивных преобразований, близки этим значениям. Символике воды может соответствовать и пустая зона по шейке сосуда, вероятно подчеркивающая бесцветные, прозрачные свойства самой жидкости и ее месторасположение на керамических изделиях.

Верхняя часть шейки горшков обычно украшалась «падающими», равнобедренными или прямоугольными треугольниками, которые могли олицетворять собой волны Мирового океана, который, по представлениям древних, со всех сторон омывал Землю, или образ мирового змея, кольцом охватывающего сушу. Любопытно, что иногда на керамике наблюдается изображение волнистой линии, обрамленной треугольниками, что в целом ассоциируется с плывущим мировым змеем, где его природа передается характерными чешуйчато-роговыми признаками. Особенно ярко это подчеркивается скошенными треугольниками, которые как бы наплывают, укладываются друг на друга.

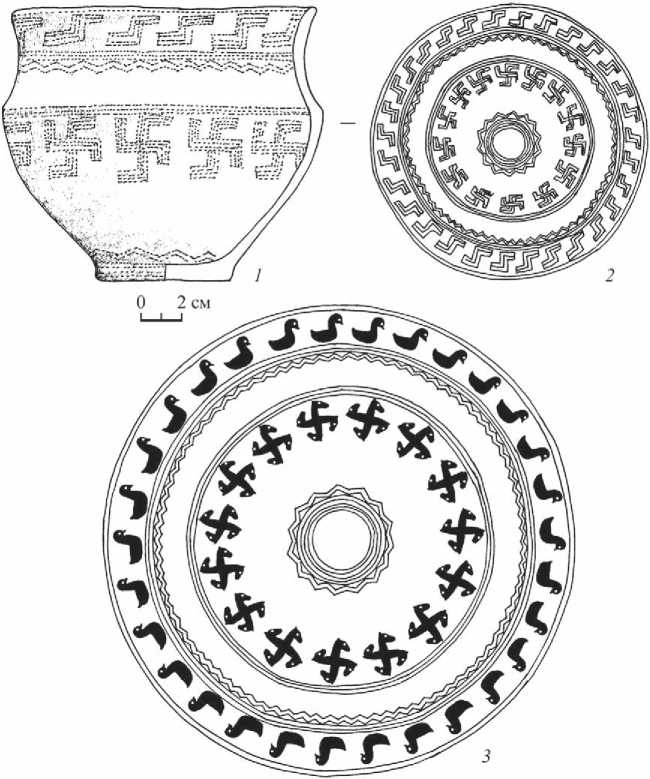

Перечисленные свастические изображения широко присутствуют на андро-новской керамике, являясь составной частью орнаментации, однако, за исключением днищ, использовались, как правило, в усеченном варианте на плечиках сосудов, особенно ярко проступая в федоровской традиции.

Андроновские свастические элементы орнамента нередко имеют окончания в виде двух-трех ветвей. Считается доказанным, что орнамент зачастую передает одну характерную черту прообраза. Так, наряду с обычной свастикой, ветви которой ассоциировались с головой лошади или птицы, известные по петроглифам и изображениям более позднего времени ( Кукушкин , 2007. С. 149. Рис. 5), была также широко распространена свастика с удвоенными или утроенными ветвями, передающая в профиль ноги (хвост или голову) лошади, а также количество завуалированных персонажей – два или три (рис. 3: 1, 2 ). Причем, в отличие от обычной свастики, животные соединены головами, как, например, при изображении лошадей у мирового дерева (столба, оси, коновязи) ( Shvets , 2012. Taf. 125). По нашему мнению, андроновская свастика передает профильное изображение парных лошадей, запряженных в колесницу, с которыми ассоциировались близнецы-Ашвины. Обобщенное имя братьев-близнецов, собственно, и означает коней. Петроглифические рисунки с изображениями коней и колесницы отмечаются практически на всей территории, занимаемой андроновскими племенами.

Погребальная практика, где впервые зафиксировано использование в ритуальных целях значительного количества домашних животных, и в первую очередь лошадей, отмечается в эпоху бронзы в погребальных комплексах синташтинской культуры Южного Зауралья. Показательно, что в некоторых погребениях и отдельно расположенных жертвенниках свастические признаки действительно присутствуют. Например, в погребениях 5 и 12 Синташтинского могильника расположение лошадей вполне может быть интерпретировано, как подчеркнуто свастическое ( Зданович, Куприянова , 2010. С. 142. Рис. 7). Принципам свастики отвечает жертвенный комплекс I (СМ), где рядом с сосудом, установленным вверх дном, расположены головы животных, в том числе и коней, обращенных к нему лицевой частью ( Генинг и др. , 1992. С. 127, 236). Перевернутые сосуды нередко сопровождают синташтинские жертвенники с костями животных в степном Приуралье ( Ткачев , 2002. С. 56), известны в жертвенниках алакульской культуры Северного и Центрального Казахстана ( Усманова , 2005. С. 41; Кукушкин, Кукушкин , 2015. С. 673).

Довольно часто крест наносили на округлые днища банок и горшков с упрощенной орнаментацией, так как «простейшая схема мира – это круг с вписанным в него крестом» ( Бессонова , 1983. С. 83). Однако изображение свастики

Рис. 3. Свастические элементы орнамента

1, 2 – керамический сосуд и круговая развертка орнамента на нем со схематичным изображением лошадей. Могильник Лисаковский I, Северный Казахстан (по: Усманова , 2005)

на днище и меандрово-свастический рисунок на тулове сосуда довольно редко сочетаются на одном изделии. Следовательно, крест (свастика) может маркировать всю космогоническую модель мира на посуде в целом.

Утилитарный андроновский сосуд – это в то же время сакральный предмет, на котором графически зафиксирована космогоническая религиозно-мифологическая система, отражающая представления древнего населения об организованном пространстве окружающего мира – космосе. В сакральном (перевернутом) положении сосуд – это мировая ось, мировое дерево, вершина которого в виде округлого донца символизирует всевидящее око божества, иногда подчеркнутое свастикой-колесницей. По тулову свастическими мотивами передается круговое непрерывное движение небесной колесницы, проходящей по небосводу. Ниже – подземная водная стихия, преодолеваемая с помощью водоплавающих птиц. В целом вся картина воспроизводит циклическое круговое вращение, т. е. смену дня и ночи вокруг оси мира. Свастикой передавались множественность и близкий облик персонажей, мчащихся на небесной колеснице. Например, в «Ригведе» колесница Ашвинов представлялась в виде трехместной трехколесной повозки, подразумевающей трех персонажей ( Елизаренкова , 1989. С. 660). Эти мировоззренческие каноны нашли свое убедительное отражение в наскальном искусстве при изображении ряда колесниц, где место четырехугольного кузова занимает третье дополнительное колесо, расположенное в центре ( Самашев , 1992. С. 78, 79. Рис. 90; 91). По параметрам и способам оформления оно ничем не отличается от боковых колес. Очевидно, именно таким наиболее простым и доступным способом древний художник передавал особенности сакральной колесницы триады.

В ведийской мифологии данный сюжет связан с представлениями о дочери солнца – Сурье, которую на колеснице везут Ашвины, два брата-близнеца в облике двух близнечных коней-птиц, являясь одновременно ее мужьями и сватами для Сомы ( Топоров , 2000. С. 144, 145), на что могут косвенно указывать и некоторые эротические сцены, засвидетельствованные в наскальном искусстве ( Самашев , 1992. С. 93. Рис. 110). В балтийской, латышской, традиции дочь солнца везут на лодке два брата-близнеца, сидящие на веслах ( Иванов , 1972. С. 197). С представлениями о небесной колеснице, которую везут кони-близнецы белой и черной масти, может ассоциироваться Великая богиня, близкая к богине утренней зари Ушас, выступающей в роли сестры или матери Ашвинов ( Елизаренкова , 1989. С. 572, 660). Она предстает в облике женщины или зоо-ор-нитоморфного персонажа. Вместе они составляют триединство или так называемую триаду. Возможно также, что правосторонняя или левосторонняя свастика фиксирует светлую и темную сторону божества. На женскую ипостась божества могут указывать шишечки-выступы, сгруппированные попарно, отмечаемые на тулове некоторых синташтинских сосудов и бытующих в более позднее время, в частности – на керамике бегазы-дандыбаевской культуры. Аналогичным образом маркировались женские статуэтки с орнитоморфными чертами, интерпретируемые как божества растительного мира в материалах Бактрийско-Маргиан-ского археологического комплекса ( Сарианиди , 2001. С. 49. Рис. 16).

Свастика без ситуационного контекста – это, собственно, и есть триада (близнецы и богиня), где центральное сакрально значимое место, вокруг которого вращаются ветви-головы свастики, занимает так называемый всевидящий глаз, изображавшийся в виде округлой выпуклости, круга с точкой или сквозного отверстия. Именно глаз, всевидящее око дневного или ночного светила, является характерным символом целого ряда индоевропейских верховных божеств (Горячев, Егорова, 2011. С. 41). Ярким примером является изображение на дисковидном щитковом псалии, найденном на поселении раннесрубной культуры Нижняя Красавка II (Нижнее Поволжье), где вокруг центрального округлого отверстия нанесен свастический рисунок в виде трех изогнутых ветвей, украшенных стилизованными головками лошадей (Лопатин, 2010. С. 141. Рис. 9–13).

Видимо, лошадь в эпоху бронзы, занявшая особое место в скотоводческих культурах Евразийского степного пояса, начинает достаточно устойчиво ассоциироваться со знаком свастики. Причем, судя по петроглифическим изображениям парных колесничных запряжек, петровским и раннеалакульским погребениям в сопровождении двух лошадей, в основе свастики лежал образ двух коней-птиц, совершающих круговое движение, равнозначное понятию колесницы. Показательно и число жертвенных лошадей в погребальных комплексах Синташтинского могильника, количество которых обычно составляет две или четыре в одном захоронении, т. е. воспроизводит условную или реальную свастику, отмечаемую и на погребальных сосудах ( Генинг и др. , 1992. С. 118, 380).

С этих позиций становится понятна семантика золотых сережек, найденных в федоровских могильниках Мыншункур III ( Акишев , 1992. С. 7. Рис. 1) и Чес-ноково I ( Кирюшин, Шульга , 1996. Рис. 2: 2, 3 ), где две колесничные лошадки в сейминско-турбинском стиле (рис. 1: 7, 8 ) совмещены с образом богини, изображенной в виде округлой серьги, символизирующей всевидящее око божества, форму которого подчеркивает мировой змей, хватающий себя за хвост, т. е. аналогичные смысловому содержанию рисунка на орнаментированных днищах керамических сосудов. Ввиду сложности объемной передачи фигурок, обе лошадки изображены в профиль, следующие друг за другом, как и на навершии ножа из Сеймы ( Бадер , 1971. С. 99). Однако в одном случае мастер все-таки сумел расположить на рукояти ножа двух лошадей параллельно друг другу, подчеркнув именно парность колесничных коней ( Молодин, Нескоров , 2010. С. 65. Рис. 15).

Таким образом, мировоззренческие представления федоровского и алакуль-ского населения опирались на единую религиозно-мифологическую систему, на что может указывать близкий по своей семантической нагрузке сакральный орнамент, наносившийся на днища сосудов и округлые металлические бляшки. Поэтому, несмотря на отдельные предпочтения в выборе приоритетных объектов культа, вызванных внутрисоциальными процессами, в целом прослеживается тенденция к дальнейшей унификации мировоззренческих стереотипов в более поздний период.

Интересно, что в эпоху финальной бронзы происходит повсеместное огрубление керамики и упрощение декора посуды. Не исключено, что гончарное дело, которым традиционно занимались женщины, по большей части становится мужской прерогативой, где полностью изменяется качество и сакральная значимость посуды. Происходит переориентация предметно выраженных и знаково-ориентированных мифологем с керамических форм на изделия из кости и рога, что нашло свое отражение в представительных коллекциях косторезного искусства в виде различных предметов ритуального назначения: «зеркал», «жезлов», «уточек» и т. д. (Кукушкин, 2007. С. 134), в большом количестве, например, зафиксированных на крупнейшем поселении Кент в Центральном Казахстане.

Список литературы О семантике андроновского орнамента

- Акишев К. А., 1992. Происхождение «звериного» стиля в изобразительном искусстве саков//Маргулановские чтения-1990: сб. материалов конф. Ч. I. М. С. 4-9.

- Бадер О. Н., 1971. Бронзовый нож из Сеймы с лошадьми на навершии//КСИА. Вып.167. С. 98-103.

- Бессонова С. С., 1983. Религиозные представления скифов. Киев: Наукова думка. 139 с.

- Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В., 1992. Синташта. Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Ч. 1. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 408 с.

- Горячев А. А., Егорова Т. А., 2011. Художественное своеобразие и семантический анализ образов «солнцеголовых» эпохи бронзы урочища Тамгалы в свете материалов письменной и изобразительной традиции древних цивилизаций//История и археология Семиречья. Вып. 4. Алматы: Родничок. С. 27-47.

- Елизаренкова Т. Я., 1989. «Ригведа» -великое начало индийской литературы и культуры//Ригведа. Мандалы I-IV. М.: Наука. С. 426-762.

- Зданович Д. Г., Куприянова Е. В., 2010. Лошади и близнецы: к «археологии ритуала» Центральной Евразии эпохи бронзы//Аркаим -Синташта: древнее наследие Южного Урала. Ч. 1. Челябинск: Челябинский гос. ун-т. С. 130-161.

- Зотова С. В., 1965. Ковровые орнаменты андроновской керамики//Новое в советской археологии. М.: Наука. С. 177-181. (МИА; № 130.)

- Иванов В. В., 1972. Отражение индоевропейской терминологии близнечного культа в балтийских языках//Балто-славянский сборник. М.: Наука. С. 193-205.

- Кирюшин Ю. Ф. Шульга П. И., 1996. Андроновское погребение на р. Чарыш//Известия Алтайского государственного университета. № 2. С. 33-38.

- Ковтун И. В., 2016. Андроновский орнамент (морфология и мифология). Казань: Казанская недвижимость. 547 с.

- Кузьмина Е. Е., 1986. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1986. 134 с.

- Кузьмина Е. Е., 2008. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. Актобе: ПринтА. 358 с.

- Кукушкин И. А., 2004. Семантика массовых захоронений лошадей в царских курганах ранних кочевников//Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул: АГУ. С. 276-283.

- Кукушкин И. А., 2007. Мировоззренческие аспекты культуры населения финальной бронзы Центрального Казахстана//Историко-культурное наследие Сарыарки. Караганда: Е. А. Сытин. С. 133-150.

- Кукушкин И. А., Кукушкин А. И., 2015. Некоторые итоги исследований могильника Танабай//Казахское ханство в потоке истории: сб. науч. статей, посвящ. 550-летию образования Казахского ханства. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. С. 670-681.

- Лопатин В. А., 2010. Покровский культурный комплекс поселения Нижняя Красавка-II (по материалам исследований 2007-2009 годов)//Археология Восточно-Европейской степи. Саратов: Наука. С. 126-156.

- Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М., 1966. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука. 436 с.

- Михайлов Ю. И., 1990. Орнамент андроновского керамического комплекса (проблема анализа и интерпретации): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово. 18 с.

- Михайлов Ю. И., 2001. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы). Кемерово: Кузбассвузиздат. 363 с.

- Молодин В. И., Нескоров А. В., 2010. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья (трагедия уникального памятника -последствия бугровщичества XXI века)//АЭАЕ. № 3 (43). С. 58-71.

- Рудковский И. В., 1992. Элементы и мотивы в орнаментике (по андроновским материалам)//Маргулановские чтения-1990: сб. материалов конф. Ч. I. М. С. 40-43.

- Рудковский И. В., 2013. Андроновская орнаментика в контексте системообразующих инвариантов. Алматы: Хикари. 192 с.

- Рудковский И. В., 2014. Археология Западной Сибири: симметрометрия археологических орнаментов. Томск: ТГПУ. 124 с.

- Самашев З. С., 1992. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-Ата: Гылым. 288 с.

- Сарианиди В. И., 2001. Некрополь Гонура и иранское язычество. М.: Мир-Медия. 246 с.

- Сметанина Т. В., 2011. Орнамент керамики как объект интерпретации//Маргулановские чтения-2011. Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С. 118-123.

- Стефанов В. И., Корочкова О. Н., 2006. Урефты I: зауральский памятник в андроновском контексте. Екатеринбург: Уральский ун-т. 160 с.

- Ткачев В. В., 2002. Относительная хронология культурных образований конца эпохи средней -начала поздней бронзы в степном Приуралье//Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Вып. 1. С. 48-64.

- Топоров В. Н., 2000. Ашвины//Мифы народов мира. Т.1. М.: БРЭ. С. 144-145.

- Усманова Э. Р., 2005. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. Караганда: Карагандинский гос. ун-т; Лисаковск: Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья. 232 с.

- Усманова Э. Р., 2010. Костюм женщины эпохи бронзы. Опыт реконструкции. Караганда: Карагандинский гос. ун-т; Лисаковск: Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья. 176 с.

- Shvets I., 2012. Studien zur felsbildkunst Kasachstans. Darmstad; Mainz: Von Zabern. 267 p. (Materialien zur archaologie Kasachstans; Bd. 1.)