О симпатрическом обитании речного гольяна Phoxinus phoxinus, обыкновенного пескаря Gobio gobio и усатого гольца Barbatula barbatula в притоках среднего течения Суры

Автор: Вечканов В.С., Ручин А.Б.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности симпатрического обитания речного гольяна, обыкновенного пескаря и усатого гольца в одной реке. Установлено, что при совместном обитании эти виды существенно расходятся по биотопам (местам количественной концентрации особей) и пищевым нишам. Динамика численности по годам, особенно у гольяна и пескаря, а также у пескаря и гольца, находилась в противофазах. Для выяснения причин отрицательной корреляции требуются дальнейшие исследования.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719467

IDR: 14719467

Текст научной статьи О симпатрическом обитании речного гольяна Phoxinus phoxinus, обыкновенного пескаря Gobio gobio и усатого гольца Barbatula barbatula в притоках среднего течения Суры

Изучены особенности симпатрического обитания речного гольяна, обыкновенного пескаря и усатого гольца в одной реке. Установлено, что при совместном обитании эти виды существенно расходятся по биотопам (местам количественной концентрации особей) и пищевым нишам. Динамика численности по годам, особенно у гольяна и пескаря, а также у пескаря и гольца, находилась в противофазах. Для выяснения причин отрицательной корреляции требуются дальнейшие исследования.

Совместное обитание экологически близких видов рыб до настоящего времени представляет существенный интерес в связи с изучением структуры и функционирования различных ихтиоценозов. Такие исследования, в частности, были ранее проведены на территории Мордовии для плотвы и красноперки, щуки, окуня и ротана в пойменных водоемах [4-5].

Почти во всех малых притоках Суры в пределах Мордовии: р. Большая Кша, Чер-милей, Штырме, Чебсрчинке — выявлено постоянное совместное обитание пескаря, гольца и гольяна [3]. Все эти небольшие речки схожи по гидрологическим характеристикам. Ранее опубликованные сведения касались или общей ихтиофауны, или особенностей биологии отдельных видов, в частности речного гольяна [1; 8]. К настоящему времени получены данные, которые позволяют сопоставить некоторые характеристики трех видов рыб: обыкновенного пескаря, усатого гольца (придонные биотопы) и речного гольяна (придонно-пелагические биотопы). '

С 1989 по 2008 г. в среднем течении р. Чермилей (длина около 40 км) на отрезке длиной около 2 км в зоне с. Симкино Боль-шеберезниковского района Мордовии проводили изучение распределения указанных видов по руслу реки. Здесь средние в межень (июнь-август) ширина 3 —4 м, глубина 40 — 60 см, преобладают участки с быстрым (до 1,5 м/с) течением, встречаются посто янные вымоины (глубина до 2 м) с водоворотами. Грунт галечниково-песчаный, в вымоинах — с небольшим (до 10 см) иловым покрытием. Почти везде присутствуют более или менее развитые скопления донных нитчатых водорослей. В работе использованы обычные стандартные методы. Отлов рыбы проводился в основном мелкоячеистым (4x4 см) бреднем длиной 10 м на постоянных станциях (тонях) — ежегодно не менее 50 рыболовных усилий.

Часть результатов по пространственному распределению рыб получена с помощью удильных (крючковых) сластей. Питание рыб изучали по пособию [6]. Объекты питания до семейства и рода определяли по [7]. Бентосные виды определены профессором кафедры зоологии Мордовского госу-ниверситета А. Г. Каменевым. Количественное содержание в пище водорослей и детрита определяли отстойным методом в цилиндрах по толщине дискретных слоев, выражая в процентах. Для одноклеточных водорослей подсчитывали число клеток в 1 мл. Для животных, в связи с их относительно сходными размерами, подсчитывали количество организмов в пищевом комке, выражая в процентах.

В результате проведенных исследований было установлено, что изучавшиеся виды были представлены типичными формами по основным морфометрическим характеристикам, которые укладывались в пределы их значений по Л. С. Бергу [2].

По относительному количеству взрослых особей резко преобладал гольян (в среднем за все годы наблюдений 12,1 экз./1 рыболовное усилие). Этот же показатель для пескаря был значительно ниже — 3,1. Голец отлавливался эпизодически и в единичных экземплярах — 0,4 экз./1 рыболовное усилие.

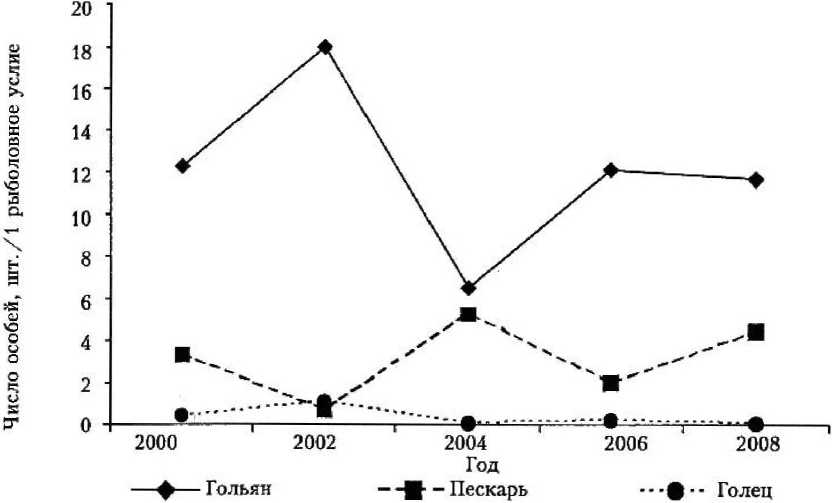

Как показало на рис. 1, относительная численность рыб в разные годы была неодинаковой. Наибольшие изменения этот показатель испытывал у гольяна, достигая максимума (18 особей) в 2002 г. и снижаясь вдвое до минимума через следующие 2 года (2004 г.). Интересно, что динамика численности пескаря была диаметрально противоположной таковой у гольяна — минимум в 2002 г. и максимум в 2004 г. В противофазе к пескарю и симметрично по отношению к гольяну изменялся рассматриваемый показатель у гольца в 2002 г. — максимум 1,1 особи. В целом наибольшие колебания численности особей у всех видов отмечались в указанные годы и более или менее стабилизировались в остальные периоды.

Рисунок 1

Динамика средней численности на рыболовное усилие взрослых особей речного гольяна, обыкновенного пескаря и усатого гольца в р. Чермилей

Размерные соотношения особей в видовых группах в целом были типичными для многих рыб — убывание количества особей по мере увеличения их размеров. В табл. 1

в качестве типичного примера приведены данные по улову рыб в середине июля 2008 г. В выборку включены все пойманные особи.

Таблица /

Размерный состав рыб в стандартных уловах бреднем из р. Чермилей (11—13 июля 2008 г.)

|

Вид |

Число промеренных особей |

Длина тела до конца хвостового плавника, мм |

Длина тела до конца чешуйчатого покрова, мм |

Масса тела, г |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Гольян |

34 |

65 |

57 |

2,7 |

|

27 |

72 |

62 |

3,0 |

|

|

14 |

78 |

67 |

4,0 |

|

|

1 |

86 |

74 |

5,9 |

|

|

1 |

90 |

76 |

6,4 |

|

|

Пескарь |

13 |

_________60_________ |

51 |

1,9 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Пескарь |

9 |

86 |

73 |

6,0 |

|

15 |

96 |

81 |

7,3 |

|

|

И |

107 |

92 |

12,3 |

|

|

5 |

140 |

118 |

26,2 |

|

|

Голец |

4 |

53 |

48 |

1,9 |

|

5 |

78 |

69 |

4,7 |

|

|

2 |

105 |

91 |

10,4 |

Видно, что среди гольянов преобладали особи с общей длиной около 70 мм и массой тела около 3 г. Один экземпляр имел размеры, близкие к предельным для этого вида [2]. В выборке пескарей в наибольшем количестве были представлены экземпляры со средней длиной 65 и 96 мм, заметную долю составляли крупные особи (в возрасте 5+). Несущественная разница между разноразмерными гольцами малопоказательна в силу недостаточной выборки.

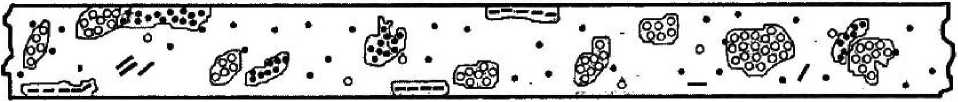

Существенной характеристикой симпатрического обитания рассматриваемых видов является их территориальное распределение. Было установлено, что гольян рассо-средоточенно присутствовал почти повсемест

но (особенно молодь), но концентрировался по таким отдельным «ямкам*, где почти или совсем отсутствовал пескарь (рис. 2). Особи пескаря распределялись очень неравномерно, их дискретные скопления четко обнаруживались с незначительным количеством гольянов в некоторых (ежегодно постоянных) относительно углубленных (до 1,5 м) вымоинах. В других местах эпизодически отлавливались единичные экземпляры. Гольцы придерживались промоин под берегами или узких прибрежных полос макрофитов. В целом схема распределениея рыб на рис. 2 отражает существенное территориальное расхождение групповых скоплений трех видов рыб на исследованном отрезке реки,

° 2 _ 200 м

1-3 „

Рисунок 2

Пространственное распределение рыб на одном участке в среднем течении р, Чермилей. Места концентрации и/или одиночного обитания обыкновенного пескаря (1), речного гольяна (2) и усатого гольца (3)

Наиболее показательно в отношении симпатрии сопоставление состава пищи изучавшихся рыб. Как это следует из данных за 3 года, приведенных в табл. 2, состав пищи у всех видов был типично речным и относительно разнообразным - выделены 13 — 14 отдельных компонентов или компо

нентных групп. Наибольшим своеобразием отличалось содержимое кишечника у гольянов: только они использовали в питании растительную компоненту, составлявшую количественную основу пищи, — 88,9 %, из которых 79,0 % приходилось на долю диатомей.

Таблица 2

Состав нищи гольяна, пескаря и гольца из р. Чермилей (средние данные за июль-август 2000, 2001 и 2008 гг.)

|

Компонент пищи |

Гольян |

Пескарь |

Голец |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Pinnularia |

79,4 |

“Г |

.— |

|

Cladophora glomerate |

9,4 |

— |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Chonotrichida |

0,1 |

— |

— |

|

Ручейники |

0,04 |

12,1 |

2,9 |

|

Личинки плавунца |

— |

1,1 |

^- |

|

Личинки Diptera, в том числе Prodiamesa sp. |

— |

5,9 |

3,2 |

|

Harnischia fuscumanus |

— |

0,1 |

0,5 |

|

Chironomus plumosus |

0,3 |

13,1 |

17,0 |

|

Endochironomus albipennis |

— |

— |

1,1 |

|

Polypedium sp. |

3,0 |

— |

|

|

Culicoides sp. |

0,2 |

0,4 |

— |

|

Paratendipes sp. |

— |

0,3 |

— |

|

Limnochironomus nervosus |

— |

0,4 |

29,4 |

|

Procladius choreus |

22,0 |

— |

|

|

Cryptochironomus defectus |

—ь |

30,9 |

0,7 |

|

Глиптотендипесы |

— |

— |

0,7 |

|

Поденки, б том числе |

— |

0,1 |

|

|

гептогении |

6,2 |

— |

26,1 |

|

эфемеры (игнета) |

1.0 |

— |

18,0 |

|

Клопы (водяной клоп) |

0,1 |

— |

0,1 |

|

Стрекозы (личинки) |

0,2 |

— |

0,2 |

|

Долгоножки |

0,1 |

— |

0,1 |

|

Донные (хитиновые фрагменты) |

1,3 |

7,5 |

— |

|

Детрит |

1,7 |

3,1 |

— |

|

Всего компонентов |

13 |

14 |

13 |

В усредненном пищевом комке из кишечника пескарей количественно преобладали пелагофильные Cryptochironomus defectus, Procladius choreus и пелофильный Chironomus plumosus, в сумме составлявшие 66 % от общего количества всех компонентов. По ограниченным данным (малое число рыб) голец потреблял преимущественно пело-фитофила Limnochironomus neroosus, гептогений, игнету и педофила Chironomus plumosus. В целом в составах пищи гольяна и пескаря совпадали 5 компонентов, в пище гольяна и гольца — 7, пескаря и гольца — 6 компонентов, особенно Chironomus plumosus. С учетом наименьших процентных соотношений компонентов пищи были рассчитаны индексы пищевого сходства по А. А. Шорыгину, которые характеризуют объем конкуренции или степень сходства составов пищи ^d^ [9]. Полученные величины индекса для гольяна — пескаря (1,8); гольяна — гольца (7,8); пескаря — гольца (20,4) указывают на незначительную пищевую конкуренцию между изучавшимися видами рыб. Такая конкуренция сглаживалась еще заметнее в связи с незначительным (не более 30 % на 2 — 3 участках) совпадением «пастбищ».

Таким образом, установлено, что при совместном обитании гольян, пескарь и голец существенно расходятся по биотопам (местам количественной концентрации особей) и пищевым нишам. Однако динамика численности по годам, особенно у гольяна и пескаря, а также у пескаря и гольца, находилась в противофазах. Для выяснения причин этой отрицательной корреляции требуются дальнейшие исследования.

Список литературы О симпатрическом обитании речного гольяна Phoxinus phoxinus, обыкновенного пескаря Gobio gobio и усатого гольца Barbatula barbatula в притоках среднего течения Суры

- Артаев О. Н. Ихтиофауна реки Чермилей (приток 1-го порядка реки Суры)/О. Н. Артаев, А. Б. Ручин, В. С. Вечканов//Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения. -Пенза, 2008. -С. 118-120.

- Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран/Л. С. Берг. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. -Ч. 2. -531 с.

- Вечканов В. С. Динамика видового состава рыб малых притоков Суры на территории Республики Мордовия в 1990-х гг./В. С. Вечканов//Экологические проблемы и пути их решения. -Саранск, 1999. -С. 67-70.

- Вечканов В. С. Некоторые особенности совместного обитания плотвы Rutilus rutilus (Linne) и красноперки Scardinius erythrophthalmus (Linne) в проточных озерах р. Сура/В. С. Вечканов, Е. А. Счастлива, А. В. Гришин//Технические и естественные науки: проблемы, теория, практика. -Саранск, 2003. -Вып. 3. -С. 81-84.

- Вечканов В. С. О трофических связях щуки, окуня и ротана при их совместном обитании в пойменном замкнутом озере/В. С. Вечканов, А. Б. Ручин//Ихтиологические исследования на внутренних водоемах: материалы конф. -Саранск, 2007. -С. 23-26.

- Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях/под ред. Е. В. Боруцкого. -М.: Наука, 1974. -256 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР (планктон и бентос)/под ред. Кутиковой Л. А. и Старобогатова Я. И. -Л.: Гидрометеоиздат, 1977. -511 с.

- Речной гольян из реки Чермилей в Мордовии/В. С. Вечканов, С. В. Лукиянов, О. Н. Артаев//Естественно-научные исследования. -Саранск, 2006. -Вып. IV. -С. 131-133.

- Шорыгин А. А. Питание и пищевые взаимоотношения рыб Каспийского моря/А. А. Шорыгин. -М.: Пищепромиздат, 1952. -268 с.