О системе динамических контурных потоков в организации

Автор: Пителинский Кирилл Владимирович

Статья в выпуске: 3 (3) т.3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Деятельность организационной структуры (вуза) рассматривается как динамическое взаимодействие контурных потоков (информационных, финансовых, материальных, энергетических и кадровых) и определяется их состав. Для анализа количественных характеристик организации предлагается использовать имитационное моделирование. Обосновывается перспективность применения гармонизирующих вариантов и методов синергетики при управлении сложными системами (на примере вуза).

Управление вузом, образование, организационные структуры, динамика, контурные потоки, имитационное моделирование, фрактальное моделирование, гармонизирующие инварианты, стратегемы, синергетика

Короткий адрес: https://sciup.org/14122951

IDR: 14122951 | УДК: 517.977.1

Текст научной статьи О системе динамических контурных потоков в организации

Философские категории, которыми оперирует человек, имеют хаотическую (фрактальную) структуру, гармонизируемую инвариантными паттернами (например, золотым сечением). Человек преобразует окружающий его мир исходя из собственных философских концепций [3]. Фрактальны создаваемые им архитектурные конструкции и также фрактальны создаваемые им динамические пространственно - временные социотехнические конструкции – организационные структуры (далее ОС). Количество ОС может быть бесконечно, но жизнеспособными являются только ОС вполне определенных конфигураций (с поправками на каждый конкретный практический случай).

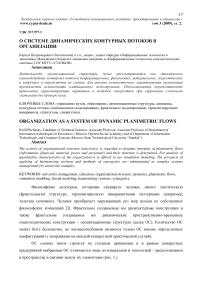

ОС схожих типов строятся по сходным принципам и в рамках конкретных предприятий выбранные ОС отличаются лишь потенциалами и топологией – расположением в пространстве и связями между их элементами (рис. 1.).

Входные потоки:

1. Информационные J

2. Финансовые F

3. Материальные М

4. Энергетические Е

5. Кадровые Н

Информационноэнергетический контур

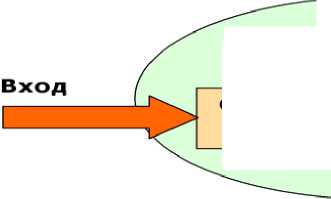

Выходные потоки:

-

1. Информационные I*

-

2. Финансовые F*

-

3. Материальные М*

-

4. Энергетические Е*

-

5. Кадровые Н*

Организационная структура (топология и потенциал)

Рис. 1. Каноническая модель организации (типа «вход-выход»)

На вход ОС подаются потоки информации, энергии, материалов, финансов и трудовых ресурсов. В качестве потенциалов ОС имеем кадровый и технологический потенциал, а на выходе получаем продукцию (услугу) [2].

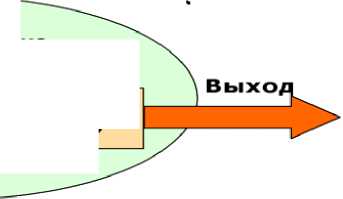

При этом надо учитывать, что каждый l-ый поток может порождать поток j (в соответствии с принятой нумерацией и коэффициентом воспроизводства ®ij, который может быть как положительным и отрицательным, в зависимости от того, происходит прирост генерируемого потока или его уменьшение). Ниже в таблице 1 даны возможные варианты воспроизводства потоков.

Таблица 1 Динамика преобразования контурных потоков ОС

|

Информационные I потоки порождают потоки: |

||||

|

Информационные* |

Финансовые* |

Материальные* |

Энергетические* |

Кадровые* |

|

Финансовые потоки F порождают потоки: |

||||

|

Информационные* |

Финансовые* |

Материальные* |

Энергетические* |

Кадровые* |

|

Материальные потоки М порождают потоки: |

||||

|

Информационные* |

Финансовые* |

Материальные* |

Энергетические* |

Кадровые* |

|

Энергетические потоки Е порождают потоки: |

||||

|

Информационные* |

Финансовые* |

Материальные* |

Энергетические* |

Кадровые* |

|

Кадровые потоки Н порождают потоки: |

||||

|

Информационные* |

Финансовые* |

Материальные* |

Энергетические* |

Кадровые* |

Рис. 2. Динамический контурный граф ОС

При этом каждый из потоков может быть декомпозирован на отдельные потоки от разных источников - т.е. поток 5 может быть представлен в векторном виде как

S = ( s 1 , s 2 ,,

|

I = |

( i ! , •• |

•, i .) T |

|

|

F = |

( f 1 , |

■ , f n 2 ) T |

|

|

т , s n )T, l=1,_5, или ■ |

M = |

( m 1 , |

■ , m n 3 ) T |

|

E = |

( e 1 , ■ |

•, e n 4) T |

H = ( h i , ■ , h ) т

где n i - размерность l - ого ресурса.

Преобразование потока S l в поток S * :

S i ^ S * : ■

I * = Ф 1 ( ® 1 1 I , ® 1 F F , ® 1 M M , ® 1 E E , ® 1 H H ) F * = Ф 2 ( ® 2 1 I , ® 2 F F , ® 2 M M , ® 2 E E , ® 2 н H ) M * = Ф 3 ( ® 3 1 1 , ® 3 F F , ® 3 M M , ® 3 E E, ® 3 н H ) E * = Ф 4 ( ® 4 1 I, ® 4 F F , ® 4 M M , ® 4 E E , ® 4 h H ) H * = Ф 5 ( ® 5 1 I , ® 5 F F , ® 5 M M , ® 5 E E , ® 5 н H )

Здесь предполагается возможным рассматривать потоки S l как суперпозицию из данных потоков. Практический интерес составляет определение коэффициентов воспроизводства ® ij

В матричном виде динамика потоковых контуров может быть задана в виде блочной балансовой матрицы B org :

|

"® i i |

1 F |

® 1 M |

® 1 E |

® 1 H " |

" I |

|

|

® 2 1 |

® 2 F |

® 2 M |

® 2 E |

® 2 H |

F |

|

|

S * = B org S = |

® 3 1 |

® 3 F |

® 3 M |

® ® 3 E |

® 3 H |

M |

|

® 4 I |

® ® 4 F |

® ® 4 M |

® ® 4 E |

® 4 H |

E |

|

|

® 5 1 |

® 5 F |

® 5 M |

® 5 E |

® 5 H _ |

_ н |

На рис. 3 приведен алгоритм определения количественных характеристик иерархической (древовидной) структуры управления (к комбинации из которых можно привести любую ОС – по аналогии с принципами нормализации файлов в теории БД).

Вход: Количество уровней и потомков, метрика-эталон (для детерминированной структуры ОС) или количество уровней и потомков, тип их распределения и метрика-эталон (для стохастической модели ОС).

Шаг 1: Построение ОС по входным параметрам, с использованием генератора псевдослучайных последовательностей чисел.

Шаг 2: Визуализация рассчитанной ОС. Выбор эталонной структуры и метрики.

Шаг 3: Построение графиков эталонной и визуализация созданной структуры. Вывод относительных погрешностей на каждом уровне.

Выход: Расчет метрик и сравнение их с эталоном

Рис. 3. Алгоритм имитационного моделирования характеристик ОС

Под составом потоков понимается:

Информация – в зависимости от носителей: ментальная (умения, навыки), аудио -, видео - , на электронных носителях, документация, нормативные акты и распоряжения, книги, периодические издания и др .

По назначению информацию, циркулирующую в ОС (вузе) можно разделить на:

-

■ учебную и методическую - для участников учебного процесса (преподаватели и студенты). Сосредоточена ментально, в учебной литературе, на электронных носителях, в Интернете (в т.ч. на сайтах вуза и кафедр) и др.;

-

■ служебную - (для участников учебного процесса, учебно - вспомогательного персонала (УВП) и администрации). Сосредоточена ментально, в литературе, нормативно правовых актах, на электронных носителях, в Интернете (в т.ч. на сайтах вуза и кафедр) и др.;

-

■ слухи и домыслы - участвуют все, работающие, обучающиеся в организации (вузе).

Содержится ментально, на форумах в Интернете, в виде граффити и т.д.

Количество информации, которое человек готов потреблять (эмпирические заключения):

-

■ Учебная: (8+2)часов*5раз в неделю*18 недель*2 семестра=1800 часов в год .

-

■ Служебная: 8часов*5раз в неделю*18 недель*2 семестра=1440 часов в год .

-

■ Слухи: 1часов*5раз в неделю*18 недель*2 семестра=180 часов в год .

-

■ Коэффициент усвоения £ информации индивидуален и лежит в пределах 0^1.

Можно предположить, что :

0 <∑ учебной (0,3÷0,8) <∑ служебной (0,5÷0,9) <∑ слухов (0,8÷1) < 1

Финансы и ценности – оборотные средства (деньги, векселя, акции и др.).

Материалы – оборудование технологическое (оргтехника, энергетическая, бытовая и прочая техника, мебель) и учебное (оргтехника, учебная, бытовая и прочая техника, мебель и др.) вспомогательные материалы и комплектующие к оборудованию. Разграничить технологическое и учебное оборудование трудно, ибо оно может иметь двойное назначение.

Носители энергии – топливо, электричество, вода и др .

Кадры – профессорско - преподавательский состав, учебно - вспомогательный персонал, административные работники, студенты, слушатели, аспиранты, докторанты, стажеры и лицеисты.

Все элементы перечисленных потоков обладают индивидуальной длительностью их жизненного цикла и утилизации. Если эти потоки не будут преобразовываться (будут «застаиваться») и, следовательно, приносить пользу организации (вузу), то она деградирует – в соответствии с принципами системной организации А.А. Богданова.

На практике часто необходимо определение рассогласования проектных и фактических метрик для ОС. Рассогласование метрик – мера соответствия фактических и заданных метрик изучаемой ОС. При оптимизации структуры и функционирования ОС необходимо решение оптимизационной задачи е=│m jr - m jp │→min , где m jr – фактическая измеренная метрика ОС на j- ом иерархическом уровне ;

m jp – проектная метрика ОС на j - ом иерархическом уровне.

Для минимизации рассогласования параметров управления ОС видится перспективным применение математического аппарата теории автоматического управления и регулирования. Поскольку определение уровневых, усредненных и прочих метрик организации является довольно громоздким процессом, то здесь необходимо применение средств вычислительной техники. Аналитическое решение поставленной проблемы осложнено стохастическими флуктуациями ее параметров, поэтому имеет смысл применять методы и средства имитационного моделирования. Необходимо отметить, что для использования имитационных моделей на практике необходима алгоритмическая реализация в них (псевдо) случайных функций [1] .

Как отмечалось выше, для повышения эффективности управления вузом надо использовать научные методы в рамках системного подхода . К сожалению, применительно к сложным социоэкономическим системам вопросы управления мало проработаны, в то время как к техническим и производственно - техническим системам они известны и довольно широко применяются.

Основой формирования оптимальной образовательной и экономической политики во всех сферах деятельности вуза могут служить инвариантные принципы: закономерности, обусловленные применением рядов Фибоначчи ( «золотое сечение » ) и методы имитационного и фрактального моделирования [3, 4, 5] .

Вуз может не располагать значительными финансовыми ресурсами и обширной материально - технической базой , но путем высокой эффективности управления может обеспечить достойный уровень жизни его сотрудников .

Научные методы повышения эффективности менеджмента в вузах РФ не используются на практике: управляющие сигналы, исходящие от руководства вуза, не достигают (или достигают с большими искажениями) рядовых исполнителей , для реализации этих решений, что является одной из главных проблем системы ВПО РФ .

Существенный изъян современного управления сложными системами - отсутствие системного (целостного) подхода. Для его понимания надо помнить, что отдельные части системы (подсистемы) так тесно связаны между собой явными и косвенными связями, что изменение в одной из частей может привести к значительным изменениям и других (основа кибернетики Н. Винера и синергетики).

Оттого часто в полной мере не работает метод декомпозиции системы, когда выделяются отдельные ее части, исследуемые как более простые (чем система в целом) и синтезируются в систему, ибо сложную систему надо исследовать в целом (т.е., не прибегая для простоты анализа к ее декомпозиции ).

Отметим еще ряд научных методов повышения эффективности управления в сложных организационных системах (ОС) и хорошо зарекомендовавших себя на практике: гармонического инварианта («золотого сечения» ); когнитивного анализа и управления;

рефлексивного управления; мягкого резонансного управления . Увы , пока они редко применяются при управлении сложными ОС .

Метод гармонического инварианта («золотого сечения») – для повышения эффективности систем управления ОС требует, чтобы основные показатели (ресурсы ) любой сложной системы делились между конкурирующими иерархическими уровнями по правилам ряда Фибоначчи (и в частности, в соответствии с «золотым сечением ») . Если конкурентов два, то ресурс системы надо делить на две части (гармонические инварианты) :

Ф 1 = (V5 - 1) / 2 « 0,618..., Ф 2 =( Ф 1 ) 2 =(1-Ф 1 ) « 0,382...

Так достигается максимальная устойчивость , стабильность , гармоничность и эффективность управления в любых организационных , экономических, социальных и др. системах.

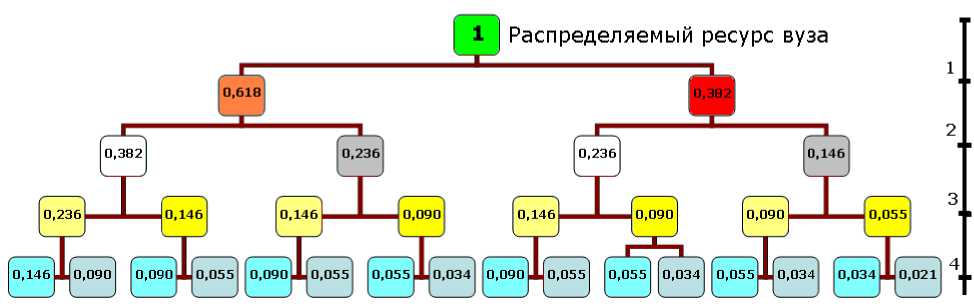

Сложные ОС обычно обладают фрактальной (вложенной структурой) – состоят из нескольких иерархических уровней или ОС , для которых надо использовать правило деления некоего ресурса (принимаемого за 1) по «золотому сечению» на 0,618… и 0,382... между конкурентами . Это обеспечит максимальную устойчивость, стабильность, гармонию и эффективность управления на всех и на каждом иерархическом уровне ОС. На рис. 4 приведена четырехуровневая ОС структура вуза и распределение финансовых ресурсов по «золотому сечению» на каждом уровне иерархии управления и в вузе в целом. В случае иного (чем показано на рис . 4 ) количества факультетов и кафедр имеет смысл распределять контурные потоки ресурсов вуза [6] в пропорции с числами из ряда Фибоначчи. Левые ветви дерева обозначают административно - управленческий персонал (АУП) и профессорско - преподавательский состав (ППС), а правые ветви – учебно - вспомогательный и технический персонал (УВП) на соответствующем уровне иерархии ОС.

Рис. 4. «Золотое» распределение ресурсов в ОС вуза по четырем иерархическим уровням управления: 1 – ректорат, 2 – деканаты, 3 – кафедры, 4 – сотрудники

Между многими конкурентами в более сложной ОС оптимальное распределение ресурсов осуществляется по «золотому сечению» с помощью ряда Фибоначчи, где число Фп - сумма значений двух предыдущих чисел Фп-1, и Фп-2. Например, если пять конкурирующих подразделений хотят разделить общий фонд заработной платы (ЗП) на пять долей по «золотому сечению» и условно первому подразделению как нижестоящему выделяется минимальная доля фонда ЗП 10000 руб., то следующему подразделению следует отдать в 1,618 раза больше (16180 руб .) . Третьему надо отдать Фп=Фп-1+Фп-2 = 10000+16180 = 26180 руб., четвертому - Фп=Фп-1+Фп-2= 16200+26180 = 42380 руб., а пятому, самому вышестоящему , Фп=Фп-1+Фп-2= 26180+42380 = 68560 руб.

Гармонический инвариант «золотое сечение» необходимое, но недостаточное условие эффективного управления сложными системами. Надо учитывать то, что любая сложная система обычно содержит два блока: сложный производственно - технологический; социально - экономический и организационный (см. рис. 5) . В основе эффективного управления большими системами должно лежать гармоничное сочетание этих двух частей. Анализ реальных систем различной природы показывает, что те из них, которые функционируют эффективно , используют гармонические инварианты.

|

Вуз (1) |

Подсистема 1 |

Подсистема 2 |

|

|

Образовательно- |

^ |

Экономико-организационная |

|

|

технологическая (0,618) |

^ |

(0,382) |

|

Рис. 5. Вуз как композиция подсистем

Например, для обеспечения гармонии и устойчивости в кадровой политике организации ЗП ее сотрудникам нужно устанавливать по «золотой пропорции» (т.е., ЗП каждого сотрудника следующего иерархического уровня должна быть в 1,618 раза больше чем ЗП сотрудника предыдущего уровня [1]).

Согласно принципу построения ряда Фибоначчи ЗП каждого следующего ( n ) по служебной иерархии сотрудника вуза должна быть равной сумме ЗП сотрудников предыдущих двух иерархий Фп=Фп-1+Фп-2. В таблице 2 дан расчет по «золотой» ЗП коллектива из 1024 человек, имеющего 11 уровней иерархии. Видно, что соотношение фонда ЗП 1/6 высокооплачиваемых сотрудников к фонду ЗП 1 /6 низкооплачиваемых составляет 9,5 (3 569 600 руб. / 374 200 руб.). Установление «золотой» ЗП обеспечит стабильность и заинтересованность сотрудников, большую устойчивость его кадровой системы, исключит его деградацию и, следовательно, исход из вуза сотрудников .

Если вуз удваивает объем своей деятельности и при этом увеличивает в 2 раза численность сотрудников, то надо повысить ЗП каждому сотруднику в 1,618 раза, что укрепит стабильность кадров. Статистика показывает, что организации, работающие по данным правилам, повысили производительность труда в среднем на 10 – 20%, увеличили оборот по продажам в 1,3 – 1,5 раза, снизили затраты на 15 – 20%. Применение данного инварианта создаст необходимые условия для развития экономики знаний в РФ [2].

Таблица 2 «Золотое» распределение зарплаты сотрудникам вуза

|

Уровни штатной иерархии |

Заработная плата одного сотрудника, руб. |

Число сотрудников на уровне |

Фонд заработной платы по уровням, руб. |

||

|

11 Ректор |

65971 |

1 |

176 (17%) |

65000 |

3569600 |

|

10 Проректор |

41232 |

10 |

412300 |

||

|

9 Декан |

25770 |

45 |

1159600 |

||

|

8 Заведующий кафедрой |

16106 |

120 |

1932700 |

||

|

7 Профессор |

10066 |

210 |

2113900 |

||

|

6 Доцент |

6291 |

252 |

1585400 |

||

|

5 Старший преподаватель |

3932 |

210 |

825800 |

||

|

4 Ассистент |

2458 |

120 |

294900 |

374200 |

|

|

3 Инженер 1 категории |

1536 |

45 |

69100 |

||

|

2 Инженер 2 категории |

960 |

10 |

9600 |

||

|

1 Секретарь |

600 |

1 |

600 |

||

|

Итого: |

1024 |

8468900 |

|||

|

Ф 1 -0,618 |

Ф 2 =0,618 |

Ф з =0,382 |

|

Издержки вуза на ведение образовательной деятельности (a j ) |

Доля собственного дохода в общем доходе вуза (а 2 ) |

Налоговые отчисления вуза (а з ) |

|

Доходы вуза от реализации образовательных услуг Ф = (Ф 1 +Ф2+Ф3)= (0,618+0,618+0,382)=1,618 |

||

Рис. 6. «Золотое» соотношение образовательных издержек (а1), собственного дохода (а2) и налогов в бюджет (а3) в выручке вуза от реализации образовательных товаров и услуг

Исследования показали [3], что для оптимизации развития вуза надо обеспечить долевое соотношение издержек образовательной деятельности Ф 1 , доли собственного дохода в общем доходе вуза Ф2 и налоговых отчислений вуза Фз в выручке от реализации на рынке образования своих товаров и услуг в соответствии с учетом пропорции, вытекающей из свойств ряда Фибоначчи (см. рис. 6):

Ф 2 /Ф з = (Ф2+Ф з )/Ф 1 = (Ф 1 + Ф з )/Ф 2 = (Ф 1 + Ф2+Ф з )/(Ф 1 + Ф з ) = (Ф 1 + Ф2 + Ф з )/(Ф2+Ф з ).

При этом принцип «золотого сечения» является необходимым, но недостаточным условием оптимальности функционирования вуза . Наличие «золотых » соотношений является показателем устойчивости бизнес - процессов вуза, что ведет к сокращению издержек ( например, на маркетинговую и рекламную деятельность) .

Метод когнитивного анализа и управления опирается на качественные модели систем с учетом динамики внешней среды и особенно полезен для плохо формализуемых задач и систем, частo встречающихся на практике; позволяет выявлять позитивные и негативные для объекта управления тенденции во внешней среде и с их учетом можно достичь намеченных ЛПР целей при минимизации функционала затрат. Когнитивное моделирование и системный анализ позволяют приближенно оценить результаты достижения цели.

Математическим аппаратом когнитивного анализа и управления являются знаковые сети, учитывающие сотни функциональных параметров системы и дающие на поставленные вопросы не количественный, а качественный ответ.

Рис. 7. Элемент сети критериальных связей при оценке претендента на должность

Когнитивный метод опирается на лингвистический (семантический, содержательный) анализ событий для определения главных факторов, представленных в виде вершин графа. Эти вершины в прямом (или в обратном) направлении связаны с другими вершинами. Далее нужная вершина запускается (например, как в сетях Петри), граф срабатывает и выдает результат. Такие графы позволяют решать и обратные задачи управления (что нужно сделать, чтобы получить нужный результат).

Например, психологические и личностные качества претендента (как сложной системы) при экспертных оценках выражаются качественно, что требует их сопоставления с количественными оценками [7, 8]. Обычно для этого используют методы шкалирования (например, построения порядковой шкалы по методам Т. Саати, А.Г. Харингтона, логарифмической и др.). Сеть из (возможно нечетких) критериальных оценок качеств претендента на должность заведующего кафедрой дан на рис. 7. Результаты оценивания нельзя воспринимать как истину в последней инстанции: но любая оценка только с определенной вероятностью предсказывает истинный результат. Поскольку оценивание обычно ведется посредством тестирования, то данная вероятность отражается в коэффициентах надежности и валидности (никогда не равные 1).

Мягкое резонансное управление позволяет переводить в пространстве состояний сложную управляемую систему (вуз) из одного состояния в другое за непродолжительное время и при минимизации некоторого функционала затрат ( например, ресурсов ). Так система доводится до очередной точки бифуркации , где проявляются ее оригинальные тенденции развития и слабыми внешними возмущениями система сдвигается по направлению этих тенденций, входя в другое (более желательное для осуществляющего эти манипуляции ЛПР) состояние [4].

Искусство управления (например, кибернетика по Б. Тренетовскому и Н. Винеру [9] и в рамках классических работ по синергетике [10, 11]) состоит в том, как слабым резонансным (пробуждающим собственные возможности системы) воздействием вытолкнуть систему на один из уникальных и « благоприятных» (с точки зрения ЛПР) для объекта управления путей развития и как обеспечить его дальнейшую ( само ) регуляцию и (само) эволюцию . Предполагается, что в системе подвергаемой воздействию уже накопилась критическая энергия (некое внутреннее напряжение). В зависимости от того, насколько велика эта энергия, нужен разный уровень внешнего воздействия.

Действия ЛПР не дают успеха , если они не согласованы с внутренними тенденциями развития системы. Слабое управляющее воздействие должно быть правильно организовано в пространственно - временной области и энергетически (с точки зрения функционала затрат) . Мягкое резонансное управление многократно сокращает длительность и мощность управляемых сигналов и позволяет синтезировать желаемые структуры в сложных системах.

Мягкое резонансное управление предпочтительно в экономике, социальных и организационных системах, но в российских условиях мало используется (его применяют отдельные отечественные и зарубежные компании).

Рефлексивное управление – методология манипуляции противником (конкурентом) путем передачи ему специально подобранной информации, дабы склонить его к принятию решения, ведущего к его поражению.

Мы живем в условиях медиакратического общества. В нашей жизни все большую роль приобретает информация, средства и способы ее передачи, хранения и защиты, и своевременное доведение до «потребителя». Информация может быть условно переменной и условно постоянной (т.е., в большей или в меньшей степени подверженной временным изменениям). Теперь не обязательно вести «продолжение политики другими средствами» (термин Клаузевица), а достаточно подвергнуть противника интенсивной и длительной информационно - политической обработке в нужном для себя контексте.

Кроме того, сильно возросла роль средств массовой информации в политике и экономике. Средства массовой информации, сосредоточенные в одних руках, играют значительную роль в общественно - политической жизни и являются квазипартиями, как бы выражающими интересы значительных слоев общества, а фактически исполняющими заказ их владельцев. Своевременный вброс в общественное мнение тщательно подобранной, но не обязательно достоверной информации, приносит осведомленным людям значительную материальную выгоду. Предлагаемая широкой публике информация может быть получена как из открытых, так и из конфиденциальных источников. В последнем случае она может быть получена как полулегальным, так и нелегальным путем.

Теория рефлексивного управления возникла гораздо раньше, чем похожие на него информационные войны – вспомним систему стратегем китайского полководца Сунь Цзы из трактата IV века до н.э. [12]. Рефлексивное управление (как и информационное оружие) применяется в различных конфликтах, реализует информационное воздействие и дает интеллектуальный подход к информационной войне, отключает внимание противника и др.

Стратегическое управление также носит рефлексивный характер и является искусством мягкого управления, самоуправления и самоконтроля. Это оружие важнее для достижения военных целей, чем любое традиционное (материальное) оружие.

Список литературы О системе динамических контурных потоков в организации

- Пителинский, К.В. О имитационном моделировании организационных структур//В сб. докладов Х открытой научной конференции МГТУ "СТАНКИН" и "Учебно-научного Центра Математического моделирования МГТУ "СТАНКИН" и ИММ РАН" под ред. О.А.Казакова, Москва 24-25 апреля 2007 г. - М.: МГТУ "СТАНКИН", - с. 141-144.

- Пителинский, К.В. Фракталы и организационные структуры // В сб. докладов X открытой научной конференции МГТУ «СТАНКИН» и «Учебно-научного Центра Математического моделирования МГТУ «СТАНКИН» и ИММ РАН» под ред. О.А. Казакова Москва 24-25 апреля 2007г. - М.: МГТУ «СТАНКИН». - С. 139-141.

- Пителинский, К.В. О перспективности применения фрактального моделирования для исследования технических и социальных систем // Межотраслевая информационная служба. Выпуск 4 (141). - М.: ВИМИ, 2007. - С. 12-26.

- Прангишвили, И.В., Иванус, А.И. Системная закономерность «золотого сечения». Системная устойчивость и гармония // Проблемы управления. 2004. №2.

- EDN: HSQSOV

- Прангишвили, И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. - М.: СИНТЕГ, 2000.