О социально-экономической оценке реинжиниринга техносферы с помощью "природоподобных нанотехнологий"

Автор: Белозеров Валерий Владимирович, Никулин Михаил Александрович, Белозеров Владимир Валерьевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Проблемы применения наноматериалов и нанотехнологий в строительстве

Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В последнее время в обиходе ученых и политиков появился термин «природоподобные технологии», к которым вполне заслуженно относят так называемые альтернативные источники энергии (солнца, ветра, тепла). При этом, несмотря на то, что установки, использующие указанные источники являются «сезонными» и низко концентрированными, их использование бурно и бессистемно развивается, и многие экономисты и политические деятели ошибочно рассматривают их в качестве базовых, дезориентируя бизнес. На основе анализа гносеологии происхождения термина «природоподобных технологии» в настоящей статье показана необоснованность и даже вред бурного и бессистемного использования ветрогенераторов. Приведены доказательства несостоятельности «мифов» о том, что природа не справляется с компенсацией хозяйственной деятельности человечества, поэтому, по мнению академика Сергеева С.М., президента РАН, требуется «реинжиниринг техносферы». При этом современная экономическая наука далека от учета в своих моделях ассимиляционных потенциалов биосферы регионов и функций производства энтропии в них, предпочитая моделировать различные «циклы и уклады», а также вычислять разные «коэффициенты», чтобы прогнозировать «кризисы и равновесия», без учета взаимодействия природы и социума. В связи с чем и возникает научно-техническая задача по определению «места реинжиниринга техносферы» в структуре систем жизнеобеспечения общества, а следовательно, оценка его эффективности. Методы, модели и средства. Для решения поставленных задач предложено использовать «метод ретропрогноза» социально-экономических потерь от внедрения «природных нанотехнологий», используя в качестве «инструментов» метод «пространственно-временного анализа», модели Леонтьева-Форда и системы адаптивного налогообложения «производства вреда», применение которых при решении проблем пожарной и экологической безопасности в «техносферах регионов» Юга России (в дорожно-транспортных инфраструктурах, в городах и населенных пунктах, в зданиях и сооружениях) доказали свою адекватность исследуемым процессам и полезность. Результаты и обсуждение. Представлены результаты моделирования затрат эффективности «реинжиниринга техносферы» в России, в частности индивидуальных жилых домов, и ретропрогноз изменения социально-экономических и экологических потерь при автономизации их ресурсоснабжения (электроэнергией, водой и теплом). Показано, что постановка на производство отечественных инноваций в этой области («Шуховских» ветрогенераторов, приборов конденсации атмосферной воды и электрообогрева) позволит прекратить «поголовную газификацию» сельских населенных пунктов, а также более экономно, чем за рубежом, реализовать в России децентрализованное снабжение ресурсами более 10 млн индивидуальных домов и около 40 млн дачных домиков, определив тем самым «истинное место альтернативной энергетики» в структуре Российских систем электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Заключение. Предлагаемый подход позволяет определить место так называемой возобновляемой энергетики в структуре систем ресурсоснабжения городов и сельских населенных пунктов. При этом не исключено, что появление более производительных конструкторских решений предложенных инноваций в области ветроэнергетики и солнечных батарей позволит расширить «автономизацию» на малоэтажные и многоквартирные дома в районных центрах и рабочих поселках городского типа, вместо капитального восстановления централизованных инженерных систем с котельными и мини-ТЭЦ.

Нанотехнологии автономизации, инженерные системы зданий, пожарно-энергетический вред, надежность, качество, безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/142234139

IDR: 142234139 | УДК: 697.97+614.844:

Текст научной статьи О социально-экономической оценке реинжиниринга техносферы с помощью "природоподобных нанотехнологий"

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ ак ни странно, но термин «природоподобные Ктехнологии» появился официально не в публикациях научного сообщества, а в выступлении Президента России на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года [1].

Следует отметить, что отечественные публикации в этой области периодически появляются в течение последних 15 лет [2-9], но только в 2016 году президент НИЦ «Курчатовский институт», чл.-корр. РАН М.В. Ковальчук «расшифровал» и предложил использовать научному сообществу следующие термины [10]: • «природоподобные технологии» – для обозначения принципиально новых методов и средств генерации и потребления энергии по образцу живой природы»,

-

• «природоподобная техносфера» – для описания ее нового облика, состоящего в восстановлении естественного самосогласованного ресурсооборо-та, который должен быть создан конвергентными нано-, био-, информационными, когнитивными и социогуманитарными технологиями (НБИКС-технологиями)».

После этого понятие «природоподобные технологии» появилось в Указе Президента РФ [11].

Однако академическое сообщество долго «не принимало в свой обиход» эти новые термины [12], продолжая до настоящего времени критиковать Ковальчука М.В. за упрощение указанных понятий [13–16]. А президент РАН академик Сергеев С.М. в своем выступлении в сентябре 2018 года в Сочи на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий заявил: «Природоподобные технологии – это не новый тренд, и мы даже знаем по прошлому столетию, что это направление принимало различные названия (бионика, биогенетика и так далее). Я бы использовал термин «реинжиниринг природы». Природоподобные технологии – это тот реинжиниринг, которым надо гордиться» [17].

Действительно, время от времени рождаются мифы о грядущих экологических катастрофах, связанных с потерей озонового слоя, потеплением климата за счет все увеличивающихся выбросов парниковых газов и грядущем «всемирном потопе». Возникают разного рода гипотезы по поводу нехватки в будущем воды, энергетических и минеральных ресурсов, продовольствия за счет утраты части земельных ресурсов и т.д. Но самым вредным является то, что утверждается мнение о деградации биосферы как структуры, с одновременной утратой ею функции поддержания жизни на Земле [15, 16].

Оценки состояния ассимиляционного потенциала биосферы позволяют сделать вывод о, мягко говоря, преувеличении возможностей хозяйственной деятельности человека оказывать существенное влияние на ее структуру и функцию. Ассимиляционный потенциал биосферы по-прежнему выполняет свои функции по обеспечению сбалансированности круговорота вещества и энергии. Энергетический вклад хозяйственной деятельности человека остается несущественным по отношению к энергетическому потенциалу биосферы, накопившей его за миллиарды лет эволюции. Инертность биосферы, как способность сопротивляться возмущениям со стороны хозяйственной деятельности человека по массе и энергии, времени своего становления и развития, превышает их в миллионы раз [16, 18].

Природно-ресурсный потенциал биосферы остается высоким не только в части запасов энергии углеводородов, различных металлов, но и запасов возобновляемых источников – энергии солнца, ветра, воды, геотермальной энергии Земли и т.д., относительная доля которых возрастает в общем энергобалансе развитых стран. Тем не менее, несмотря на значительные экономические затраты и низкий КПД, а также на то, что многие из них являются нестабильными, низко концентрированными и периодическими источниками, многие специалисты и политики ошибочно рассматривают их в качестве базовых, в том числе с точки зрения сохранения качества окружающей природной среды [16, 19].

Связь человека с природой определяется давлением хозяйственной деятельности человека на природу (путем изъятия ресурсов, производства отходов и т.д.). Природа отвечает на это человеку изменением своего качества строго по принципу действия и противодействия, стимулируя, таким образом, человека к нахождению таких решений, которые не нарушат естественные процессы воспроизводства качества среды за счет круговорота неживого и живого вещества. Природа в своем развитии вообще никаких выборов не делает, она изменяется по собственным законам самоорганизации, по законам самосохранения и случайных событий [16, 18].

Нельзя привязывать природу к социуму, в т.ч. к неестественным технологиям, и говорить о социо-природном развитии. У них разные законы: у природы – только естественные, а у человека – и естественные, и социальные, и технические.

У человека и общества есть цель неограниченного развития и не ограниченного во времени существования, а у природы цели нет. Гомеостаз природы – в ее законах сохранения. Таким образом, в объединении понятий природа и социум, в частности, в природоподобные технологии и в природоподобную техносферу, заложено неразрешимое внутреннее противоречие [16, 18].

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Дело в том, и это главное, что выбросы от хозяйственной деятельности (тепло, влага, газы, сажа и т.д.) в атмосферу и биосферу человек осуществляет с разной интенсивностью и локально, на относительно малой части поверхности Земли. Именно локальные тепловые и материальные выбросы, содержащие «неестественные» количества токсичных газов, влаги и пыли, приводят к ощутимым возмущениям в атмосфере. Возникают климатические аномальные потоки, вносящие дисбаланс в вековые его вариации, которые обязательно будут сглажены во времени в силу инерционности биосферы в целом. Однако локальное уравновешивание может произойти либо медленно и незаметно, либо скоротечно. И в последнем случае возврат системы в исходное состояние климата в конкретном пространстве (регионе) может быть более жестким (катастрофическим), чем выход из сбалансированного ранее состояния. Все зависит от механизма сочетаний случайных флуктуаций, которые могут создавать резонансные климатические эффекты, приводящие к неожиданным последствиям [16].

Например, возрастание случаев торнадо и ураганов в Мексиканском заливе и в других частях США, а также в Западной Европе, возможно, связано не только с выбросами, но и со строительством высотных зданий и сооружений, а также ветряных электроустановок (ВЭУ), отнимающих кинетическую энергии ветра. В первом случае вековые направления сезонных ветров могут быть изменены за счет возникновения приземных преград на пути воздушных потоков, что непременно приведет к скоротечным флуктуациям в атмосфере и вызовет локальные завихрения (турбулентность) в нижней части атмосферы. Во втором – отъем кинетической энергии ВЭУ также приведет к изменению вековых циркуляций в регионе и приведет к непредсказуемым локальным возмущениям в атмосфере. Таким образом, любые вмешательства человека в естественный ход событий в атмосфере Земли неизбежно вызовет последствия, которые в локальном плане могут быть более ощутимы, чем в глобальном. Поэтому погоня за нетрадиционными источниками энергии не решает проблемы сохранения качества окружающей природной среды, из-за действия принципов самоорганизации и законов сохранения, действия и противодействия [18, 19].

Биосфера по-прежнему остается сбалансированной системой, несмотря на все увеличивающееся давление на ее структуру и функцию со стороны человека. А это означает, что обменные процессы в биосфере должны увеличивать свою скорость пропорционально возникающим нагрузкам на основе закона действия и противодействия, на основе принципов синергизма. Изменение климата на Зем- ле является ответной реакцией структуры и функции биосферы на возмущения, которые вызывает хозяйственная деятельность человека, поскольку атмосфера более чувствительна к энергетическим возмущениям, чем гидросфера, а последняя более чувствительна, чем обменные процессы, происходящие в геосфере. При этом не столь важны глобальные изменения (их труднее заметить и вычленить), сколько региональные или даже локальные флуктуации, которые могут привести к спонтанному изменению направленности и интенсивности обменных процессов в биогеоценозах – элементарных составляющих биосферы. И хозяйственная деятельность человека не должна рассматриваться вне структуры и функции биосферы и представляться как внешний возмущающий фактор. Он является внутренним, принадлежащим самой биосфере, поскольку человек не может выделить свою деятельность из нее и является не только ее подсистемой, но и фактором эволюции, провоцирующим изменение среды. В рамках теории эволюции изменение среды ведет к изменению структуры экосистем, и живые организмы, приспосабливаясь к новым условиям, конкурируют за выживание в экологической нише человека. Поэтому осознание человеком своего места в природе накладывает на него обязанности не только следовать законам природы, но и делать осознанный выбор в темпах своего развития, сообразуя их с темпами воспроизводства природных ресурсов и качества природной среды в рамках ассимиляционного потенциала биосферы в глобальном плане и ассимиляционного потенциала окружающей среды – в локальном. Поэтому в будущем, используя достижения науки и технологий, человечество сможет использовать энергетический потенциал биосферы и перейти на модель адаптивного природопользования в рамках коэволюции техносферы с биосферой, для чего потребуется энтропийный подход, для определения оптимальных термодинамических параметров такой адаптации и «реинжиниринга техносферы», в частности [2, 7, 18].

Совершенно очевидно, что современная экономическая наука далека от учета в своих моделях ассимиляционных потенциалов биосферы регионов и функций производства энтропии в них, предпочитая моделировать различные «циклы и уклады», а также вычислять разные «коэффициенты», чтобы прогнозировать «кризисы и равновесия» без учета взаимодействия природы и социума, оперируя только инвестициями и создаваемыми благами (публичными, коллективными и частными), наверное, потому что не понимает диалектического единства с их противоположностью – вредом (публичным, коллективным и частным), т.е. невозможности соз-

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ дания благ без одновременного производства вреда [2, 15].

Единственно приемлемым способом решения таких задач является, на наш взгляд, метод ретропрогноза безопасной жизнедеятельности [20, 21] со следующими «инструментами»:

– моделью Леонтьева-Форда, адаптированной для определения затрат на подавление дорожно-транспортно-энергетического и экологического вреда в регионе, и, следовательно, прогноза безопасности дорожно-транспортно-энергетических инфраструктур при внедрении инноваций в них [22];

– методом «пространственно-временного анализа» социально-экономических потерь от пожаров в регионах для определения сокращения ущерба при подавлении пожарно-энергетического вреда в их техносфере и биосфере, и ретропрогнозом пожарной безопасности жизнедеятельности при внедрении инноваций в них [23];

– моделью системы адаптивного налогообложения «производства вреда» в регионе вместо различных «страховых систем», для целевого расходования получаемых средств на инновации, которые призваны повысить безопасность жизнедеятельности населения в регионах до уровня 0,999999, требуемого стандартом [24, 25].

МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И СРЕДСТВА

Если модель Леонтьева-Форда достаточно хорошо известна в мировой экономической науке и остается только «включить» в нее параметры ассимиляционных потенциалов биосферы регионов и функции производства энтропии в них, то метод ретропрогноза [20, 21] и модели систем адаптивного налогообложения для техносферы [24], по мнению авторов, малоизвестны, хотя и были опубликованы, а система адаптивного дорожно-транспортноэкологического налогообложения (САДТЭН) была предложена ростовскими учеными вместо «автогражданки» на слушаниях в Совете Федерации 7 июня 2004 года, но так и не получила поддержки [20, 26].

Принципиальное отличие метода ретропрогноза от всех других способов прогнозирования заключается в том , что вектор прогноза устремляется из «текущего» в «прошлое», и его фазовое пространство строится не на «воображаемых данных», дисперсия которых велика и корректно определяется с трудом, а на «исторических», т.е . на статистически достоверных событиях в прошлом (пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, гибели, травмах, материальном ущербе, уничтоженных объектами и площадями и т.д.), в т.ч. на причинах пожаров и ДТП, а также параметрах выполнения «аварийными службами»

оперативно-тактических задач (радиусами выезда, временами обнаружения, прибытия, локализации и т.д.), которые установлены экспертами и зафиксированы документально, т.е. на данных с практически «нулевой дисперсией» .

Первоначально метод ретропрогноза был отработан на массивах автоматизированной системы обработки данных о пожарах (АСОД «ПОЖАРЫ»), которая была разработана во ВНИИ противопожарной обороны в 80-х годах прошлого века [27] и «поставлена на вооружение» МВД РФ с 1995 года, а затем доработана в МЧС России и введена нами в учебный процесс подготовки специалистов пожарной безопасности в Ростовском государственном строительном университете [28].

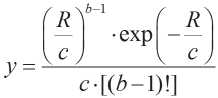

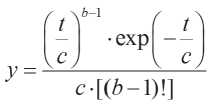

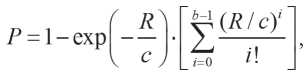

Разработанный в университете комплекс программ позволял осуществить коррелированную выборку данных, реализуя «пространственно-временной анализ» деятельности любого гарнизона пожарной охраны России (рис. 1) с помощью распределений Эрланга (1,2), после чего осуществлялся синтез «новых распределений в прошлом», с учетом внедряемых инноваций [28, 29]. При этом сокращение социально-экономических потерь от пожаров при внедрении инноваций, устраняющих определенные причины и источники пожаров, а также их распространение определялось через вычисление разностей «текущих и новых распределений в прошлом» (гибели, травм, ущерба, поврежденных и уничтоженных площадей и т.д.) [30].

и

и

где b/c – максимум функции, (b+√b)/c – «правая» точка перегиба, (b-√b)/c – «левая» точка перегиба.

Системный анализ функционирования жилого сектора техносферы (на примере инженерных систем многоквартирных зданий и индивидуальных жилых домов) позволил обнаружить процессы «превраще-

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

а

Рис. 1. Функции плотности вероятностей: а – времен свободного горения (мин.); б – радиусов выезда (км)

ния потребляемых коллективных и частных благ» (электроэнергии, газа, тепла и т.д.) «в коллективный и частный вред» с помощью электрических, газовых и сантехнических приборов (далее бытовых приборов). После чего был разработан способ измерения пожарно-электрического вреда [31] и электросчетчик-извещатель, отключающий (при пожароугрожающем режиме потребления) электроснабжение квартиры/ индивидуального жилого дома, с ранним обнаружением опасных факторов пожара и «сотовым оповещением» пожарной охраны [32], которые были защищены патентами РФ.

Это позволило обосновать и создать модель системы адаптивного налогообложения пожарно-электрического вреда [24] вместо очередного «экономико-правового фокуса» – страхования гражданской ответственности физических и юридических лиц («пожарогражданки»), которая, как это было доказано на примере страхования гражданской ответственности собственников автотранспорта («автогражданки»), никак не влияет на безопасность движения и экологию [33, 34] .

Дальнейшие исследования позволили дополнить вышеуказанный способ газовым счетчиком и вывести единую формулу определения пожарноэнергетического вреда (3) и местного адаптивного пожарно-энергетического налога (АПЭН) для потребителей (4) энергоресурсов (электроэнергии, газа, угля, солярки и т.д.) [24, 35, 36]:

ПЭВ = k Дж•( Р д• W д + Р нд• W нд) + q г Р г• W г , (3)

где ПЭВ – пожарно-энергетический вред за время t, МДж; Рд – вероятность пожара от электроприборов при допустимом качестве электроэнергии; Wд – количество потребленной электроэнергии с допустимым качеством, КВт/ч; Рнд – вероятность пожара от электроприборов при недопустимом качестве электроэнергии; Wнд – количество потребленной электроэнергии с недопустимым качеством, КВт/ч; kДж – коэффициент перевода киловатт/час в Джоули (3,6 МДж), Рг – вероятность пожара от газовых приборов; qг – теплотворная способность газа (35 мДж/м3); Wг – объем потребленного газа, м3.

АПЭН = i=1 , (4) КР где Тi – соответствующие тарифные ставки в регионе за «n» энергоресурсов, руб; Vi – фактически потребленный объем энергоресурсов за период налогообложения, КВт/ч, тонна, кубометр и т.д.; Pi – текущие статистические вероятности пожаров в регионе от бытовых приборов, КР – «коэффициент адаптивности», который при начале внедрения АПЭН равен 1, а затем увеличивается, снижая налог, синхронно с повышением пожарной безопасности населения в регионе до 0,999999 по ГОСТ 12.1.004.

Моделирование затрат на внедрение первоочередных инноваций (электро-газо-счетчиков-изве-щателей, самоспасателей и т.д.) и ретропрогноз пожарной безопасности жилого сектора по Югу России (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) показал, что за счет АПЭН и сокращения потерь от предотвращенных и обнаруженных на ранних стадиях пожаров можно достичь требуемого уровня безопасной жизнедеятельности населения в жилом секторе, где происходит, в среднем, 70% пожаров [21].

Интересен, по мнению авторов, итоговый результат «моделирования в прошлое» по Югу России [20, 37, 38]:

«Если бы в 1995 году на Юге России были начаты работы по внедрению «стартовой» структуры или, как это принято в АСУ, 1-й очереди макросистемы обеспечения пожарной безопасности (МСО ПБ), интенсифицирующей профилактическую деятельность,

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ то к 1998 году удалось бы предотвратить 23 620 пожаров, тем самым сохранить жизнь 2528 и здоровье 2771 жителю Юга России, сократить прямые и косвенные потери от пожаров на общую сумму в 32,1 млрд руб., спасти от уничтожения 93 163 кв. м. и от повреждения 140 733 кв. м. жилых и производственных площадей, обеспечивая текущие затраты на функционирование МСО ПБ, в размере 5,9 млрд руб. в год за счет сокращения ежегодных потерь от пожаров и за счет АПЭН в размере 18,828 млрд руб. (6276,0 млрд руб. в год), окупив за три года 25,4 млрд руб. единовременных затрат. Однако вероятность гибели и травм, снизившись в 2,5 раза, составила бы 7,62•10–5, что в 76 раз превышает допустимый уровень безопасности населения при пожаре (0,999999). Следовательно, в следующей 2-й очереди МСО ПБ необходимо дополнить 1-ю очередь моделями, повышающими безопасность людей на пожарах»;

«Если бы в 1999 году на Юге России были продолжены работы по внедрению 2-й очереди макросистемы МСО ПБ, интенсифицирующей оперативно-тактическую деятельность, то к 2001 году удалось бы предотвратить 33 869 пожаров, тем самым сохранить жизнь 2865 и здоровье 3664 жителям Юга России, сократить прямые и косвенные потери от пожаров на общую сумму в 33,1 млрд. руб., спасти от уничтожения 132 083 кв. м. и от повреждения 250 553 кв. м. жилых и производственных площадей, обеспечивая текущие затраты на функционирование МСО ПБ в размере 13,82 млрд руб. в год, за счет сокращения ежегодных потерь от пожаров и за счет АПЭН в размере 18,828 млрд руб. (6276,0 млрд руб. в год), окупив за те же три года все единовременные затраты, а «сэкономленные» 15,9 млрд руб. направить на внедрение моделей самоорганизации, т.к. вероятность гибели и травм после внедрения 2-й очереди составит 1,2 • 10–5, что в 12 раз превышает допустимый уровень безопасности населения»;

«Если бы в 2002 году на Юге России были продолжены работы по внедрению 3-й очереди МСО ПБ с перевооружением пожарной охраны (добровольной и профессиональной) на технику «атмосферного азотного пожаротушения», то в течение 6 лет, т.е. к 2008 году, удалось бы предотвратить 64 676 пожаров и их распространение, тем самым сохранить жизнь 6544 и здоровье 6533 жителям Юга России, сократить прямые и косвенные потери от пожаров на общую сумму в 841,359 млрд руб., спасти от уничтожения 235 236 кв. м. и от повреждения 733 745 кв. м. жилых и производственных площадей, обеспечивая текущие затраты на функционирование МСО ПБ, в размере 17,9 млрд руб. в год за счет сокращения ежегодных потерь от пожаров и за счет АПЭН в размере 37,656 млрд руб. (6276,0 млрд руб. в год), окупив за те же шесть лет все единовременные затраты, а «сэкономленные»

-

97,4 млрд руб. направить на создание объединенной геоинформационной системы (ГИС) Юга России, т.к. расчеты показали, что вероятность гибели и травм, снизившись за 6 лет еще в 9 раз, составит 1,34 • 10–6, что в 1,35 раза превышает допустимый уровень безопасности населения при пожаре (0,999999)».

Иными словами [20, 21], «без внедрения остальных моделей, требующих ГИС, а следовательно, взаимодействия и самоорганизации всех служб жизнеобеспечения и администраций региона, невозможно достичь нормативного уровня безопасной жизнедеятельности людей в регионе » .

Аналогичные результаты были получены на основе системного анализа действующих правовых, технических, экономических, организационных и социальных мер, определяющих безопасность дорожного движения, путем ретропрогноза уже по адаптированной модели Леонтьева-Форда [20, 22, 34], при виртуальном внедрении «Коммуникационной адаптивной системы контроля автотранспортного движения» (КАСКАД), целевой функцией управления у которой является функция производства энтропии передвижения в дорожно-транспортных инфраструктурах, определяющая вероятность дорожно-транспортноэкологического вреда, и при достижении минимума которой происходит максимальное его подавление, что обеспечивает требуемый уровень безопасности населения – 0,999999 [39].

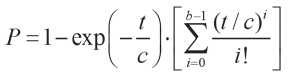

Анализ существующих дорожно-транспортных инфраструктур позволил синтезировать новые принципы их формирования, «отслеживающие» и минимизирующие энтропию передвижения в них через функцию суммарного «производства энтропии» (∆ S = Σ∂i S /∂ Y j•d Y j/dt), которую связывают с вероятностью возникновения флуктуаций по Пригожину, т.е. «дорожно-транспортного вреда», формула Эйнштейна [20,39]:

P = B exp(∆ S / k ), (5)

где k – постоянная Больцмана.

Оказалось, что дорожная структура, включая качество дорожных покрытий, не является главной в причинах и последствиях дорожно-транспортных потерь ( S → min, ∆S → 0, P → В). И это означало, что при отсутствии транспорта дороги практически безопасны, а дорожно-транспортный вред (ДТВ) зависит [6, 9, 39]:

– от количества (∂1 S /∂ N j•d N j/dt), скорости (∂2S/∂ V j•d V j/dt), веса (∂3S/∂ P j•d P j/dt) и колесной формулы транспортных средств (∂4S/∂ J j•d J j/dt), – от вида и количества расходуемого ими топлива

(∂5S/∂Mj•dMj/dt – через условную тонну топлива), – от количества (∂6S/∂nj•dnj/dt) и скорости пере движения пешеходов (∂7S/∂vj•dvj/dt).

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

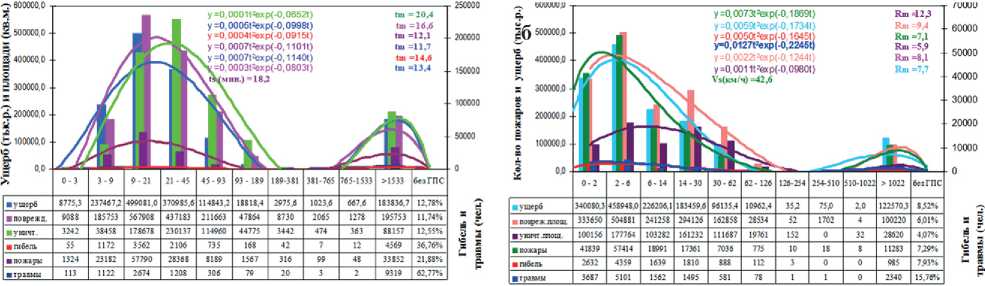

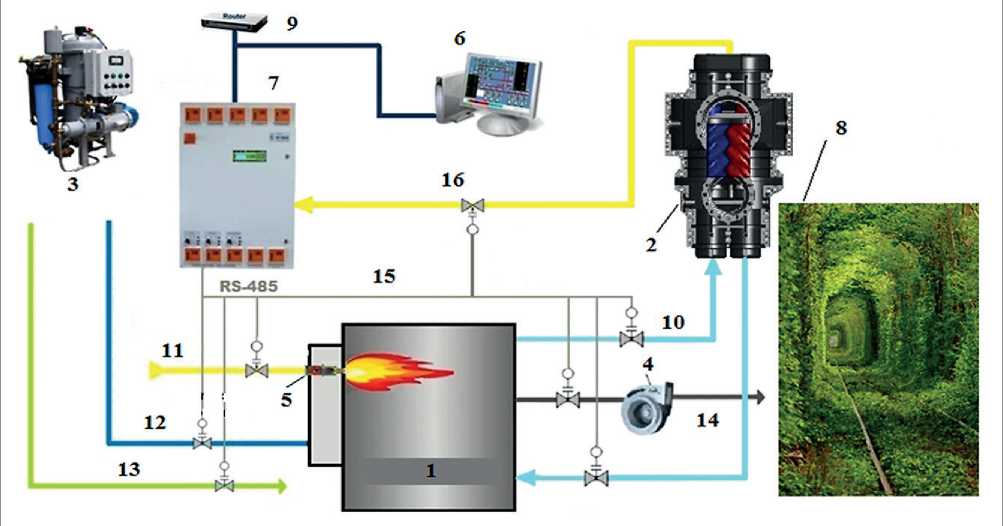

Рис. 2. Биоархитектура дорожно-транспортной сети

Экономической подсистемой в макросистеме «КАСКАД» является Система адаптивного дорожно-транспортно-экологического налогообложения в регионе («САДТЭН»), которая позволяет сформировать средства на создание, развитие и функционирование такой макросистемы без внешних инвестиций [26, 39].

Оптимальность и адаптивность вводимого адаптивного дорожно-транспортно-экологического налога, который должен быть «местным налогом» (вместо всех дорожно-транспортных, включая автострахование), заключается в четком разграничении, учете и компенсации ДТВ «налогооблагаемой базой», т.к. зависит и рассчитывается для конкретной дорожно-транспортной инфраструктуры района (города) по «сезонной производительности» экосистем, численности населения и транспорта, динамики их передвижения, включая введение за счет АДТЭН бесплатных пассажирских перевозок, т.е. «превращение пассажирского транспорта в публичное благо» [20, 33]. При этом «сезонность» производительности экосистем реализуется с помощью биоархитектуры дорожно-транспортной сети (рис. 2), путем специальной посадки деревьев и кустарников – «биотуннелей», поглощающей ДТВ и, следовательно, зависящей от интенсивности движения транспорта и пешеходов, включая их сезонные изменения [6, 9].

Интересен, по мнению авторов, итоговый результат «моделирования в прошлое» по г. Ростову-на-Дону [20, 39]: «Если бы в 1994 году в Ростове-на-Дону был начат государственно-правовой эксперимент по созданию «КАСКАД», то на разработку и освоение производства необходимых технических средств и организационно-правовых мероприятий

Рис. 3. Внешний вид городской ТЭЦ допускалось потратить 550,0 млн руб., и при этом система окупилась бы за счет снижения прямого и косвенного материального и морального ущерба, наносимого населению и окружающей природной среде автотранспортом г. Ростова-на-Дону, если ее строительство осуществить в течение 8 лет и потратить 14,5 млрд рублей. Иными словами, за счет полученных средств АДТЭН с 1994 по 2002 год и сокращения потерь от ДТВ можно было осуществить «коэволюцию техносферы и биосферы» в дорожно-транспортной сети г. Ростова-на-Дону».

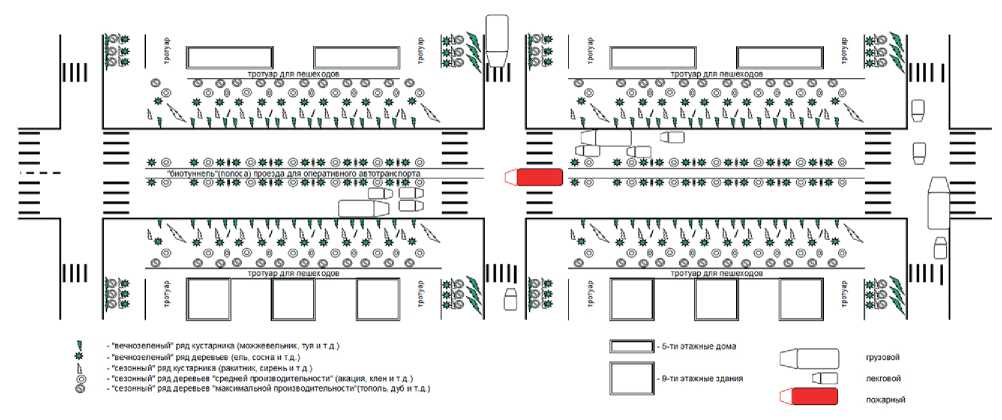

Аналогичная «коэволюция природы и техносферы» была предложена для тепловых электростанций и централей (ТЭЦ), которые (рис. 3) после автотранспорта занимают «2-е место по эмиссии Н2О, СО2 и других токсичных газов» в атмосферу и «1-место по выжиганию О2» из нее [40].

Синтез системы «ПАРСЕК» (противопожарной, адаптивного регулирования и сепарации энергетического вреда и компенсации выжигаемого кисло-

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 4. Блок-схема системы «ПАРСЕК»: 1 – котел на элегазе (R-510); 2 – паро-винтовая машина (ПВМ); 3 – мембранный сепаратор воздуха; 4 – дымосос; 5 – ультразвуковая форсунка (для мазута); 6 – рабочая станция диспетчера; 7 – многофункциональный контроллер (МФК) с модулями ввода-вывода АСУТП; 8 – биотуннель (вместо дымовой трубы); 9 – роутер; 10 – парогазовая фаза R-510; 11 – углеводородное топливо (газ, мазут и т.д.); 12 – воздух, обогащенный кислородом после сепарации азота; 13 – азот, сепарированный из воздуха для системы подавления пожарно-энергетического вреда и опасных факторов пожара и взрыва; 14 – выбросы от сгорания топлива в биотуннель; 15 – сеть удаленных «интеллектуальных» модулей МФК; 16 – электроэнергия для собственных нужд от ПВМ

рода) был осуществлен (рис. 4) на базе следующих инновационных решений [40, 41]:

-

• во-первых, вместо воды в котле турбин было предложено использовать соответствующие фазовые состояния элегаза (R-510), который имеет более высокие характеристики, чем вода, и при его использовании отпадает необходимость в системе химводоочистки – затратной и трудоемкой в эксплуатации, что резко снижает себестоимость производства электроэнергии и тепла;

-

• во-вторых, вместо воды в системе противопожарной защиты ТЭЦ было предложено использовать азотную мембранную установку, для подавления азотом пожарно-энергетического вреда, контролируемого системой (в кабельных каналах, в стойках электрооборудования, хранилищах ГСМ и т.д.), что позволило накапливать и использовать сепарированный из воздуха кислород, который в совокупности с ультразвуковыми форсунками впрыска топлива обеспечивал его полное сгорание, снижая токсичные компоненты выбросов;

-

• в-третьих, доработка и применение паро-винтовых машин под элегаз обеспечивало ТЭЦ каче-

- ственной электроэнергией для собственных нужд, что повышало отказоустойчивость электрооборудования, а также независимость от внешнего электроснабжения;

-

• в-четвертых, и это главное – применение «биотуннелей» вместо дымовых труб, с соответствующей обсадкой их вечнозелеными деревьями и кустарниками, в т.ч. безгаишной коноплей, поглощающей окись углерода, позволяют «перевести» тепловые электростанции и ТЭЦ в «класс экологически чистых», а развертывание на их территории биогумусных и биотермических участков по переработке опада деревьев и кустарников, в т.ч. и из дорожно-транспортных инфраструктур, позволяло начать процессы, восстановления семилетнего цикла круговорота углерода в системе «атмосфера-биосфера-гео-сфера», а также сезонных циклов круговорота воды и кислорода в системе «атмосфера-био-сфера-гидросфера».

Интересны, по мнению авторов, планы 15-ти-летней давности (конечно же, не реализованные) по внедрению системы «ПАРСЕК» [40]:

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«В настоящее время система «ПАРСЕК» планируется к разработке и внедрению по программе «СТАРТ-2006» на одной из ростовских котельных и, по предварительным расчетам, должна снять проблему экологической опасности с ТЭЦ. Уверенность в реализации проекта создает участие в нем крупнейших отечественных научно-производственных предприятий: ФГУП НПП «Геофизика-Космос» (Москва), ФГУП ОНПП «Технология» (Обнинск) и успешно развивающихся компаний: ООО «ВМ-энергия» (Уфа), НИПК «Элегаз» (Москва) и НПО «Биотехнология» (Ростов н/Д), а также ведущих отечественных вузов и НИИ в этой области: РГУ (Ростов н/Д), Академия ГПС МЧС РФ (Москва), РГСУ (Ростов н/Д) и Краснодарский НИИ им. П.П. Лукьяненко)» .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

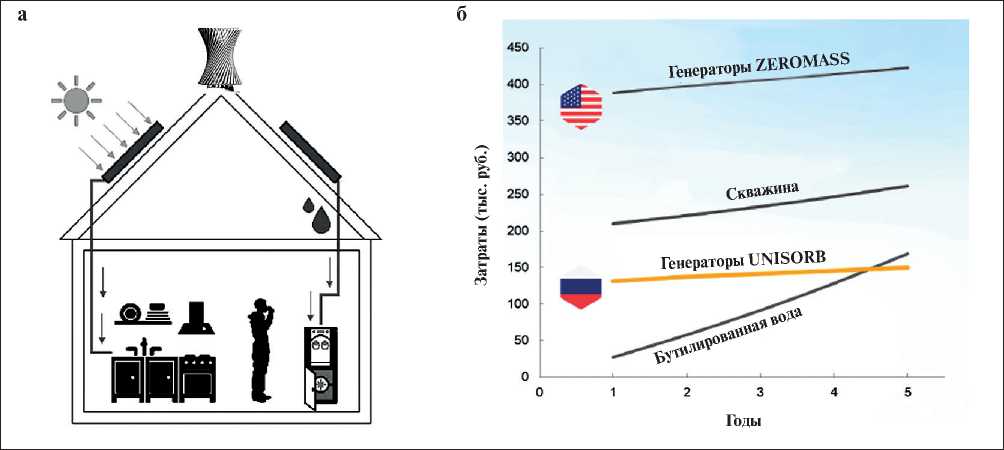

Локализовать и подавить пожарно-энергетический вред в индивидуальных жилых домах (рис. 3), которых в России порядка 10 млн. (плюс около 40 млн садовых и дачных домиков), как показали наши исследования, можно путем автономизации электро- и водоснабжения из альтернативных источников (ветра, солнца, атмосферы) с помощью «природоподобных нанотехнологий» [19].

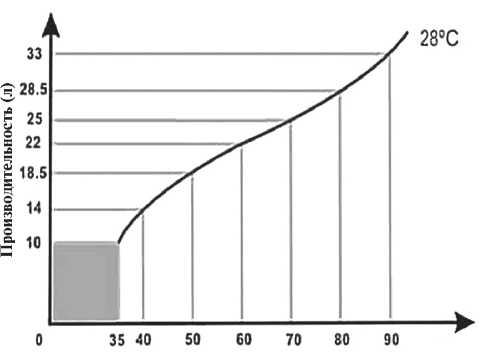

Принимая во внимание вышеуказанный объем индивидуальных жилых домов в России, а также отличия в структуре, в производительности (рис. 5) и в стоимости (таб. 1) комплектующего оборудования (на порядок и более), возникают следующие научно-технические задачи:

-

• во-первых, необходимо оценить затраты на такой «реинжиниринг техносферы» в России, при импортной и отечественной комплектации,

-

• во-вторых, выполнить ретропрогноз эффективности такого реинжиниринга техносферы в России,

-

• в-третьих, провести сравнительный анализ эффективности при импортной и отечественной комплектации,

-

• в-четвертых, промоделировать условия реализации оптимального варианта в России.

Затраты при импортной и отечественной комплектациях

Как следует из сравнительных данных ветрогене-раторов (таб. 1), стоимость китайского ветрогенера-тора мощностью 1,0 КВт составляет 100,0 тыс. руб., стоимость аппарата питьевой воды «АКВАМАТИК» – 80,0 тыс. руб. [42], комплект гидропанелей (рис. 6) с производительностью 10 л. в день «ZERMASS» стоит 380,0 тыс. руб. [43], а одна китайская солнечная батарея в 300 Вт SRP 320 – 18,5 тыс. руб. [44, 45].

Таким образом, затраты на один индивидуальный жилой дом в импортной комплектации для дублированной системы составят – 634, 0 тыс. руб.

Как следует из сравнительных данных ветроге-нераторов (таб. 1), стоимость «Шуховского ветро-генератора» мощностью 1,0 КВт составляет 1,9 тыс. руб., стоимость бытового атмосферного генератора воды Т-88 «Союз» (рис.7) с производительностью 30 л в сутки – 115,0 тыс. руб. [46], комплекта отечественных гидропанелей «UNISORB» (рис. 5) с производительностью 10 л в день – 120,0 тыс. руб. [43], одной отечественной солнечной батареи в 290 Вт HEVEL – 23,7 тыс. руб. [44, 45].

Следовательно, затраты на один индивидуальный жилой дом в отечественной комплектации для дублированной системы составят – 331,7 тыс. руб., т.е. почти в два раза меньше. И остается оценить объ-

Таблица 1

Сравнительные характеристики ветрогенераторов

|

Параметр |

Ветрогенератор крыльчатого типа |

Ветрогенератор с вертикальной осью |

Ветрогенератор «Шухова» |

|

Мощность, КВт |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Габариты, мм |

диаметр – 2800 (круг, описываемый лопастями) |

диаметр – 454, высота лопастей – 4000 |

диаметр – 520, высота – 850 |

|

Масса, кг (ветродвигатель + генератор) |

70 |

98 |

43 |

|

Сила ветра при страгивании, м/сек |

2,0 |

3,0 |

1,0 |

|

Частота вращения об/мин |

300…400 |

180…300 |

600…900 |

|

Комплектация |

ветровая турбина, генератор, аккумулятор, инвертор, кабельная сборка, мачта с растяжками |

ветровой ротор, генератор, выпрямитель, контроллер, кабельная сборка, мачта с растяжками |

ветровая турбина, генератор, трансформатор |

|

Стоимость, евро |

1300 (Китай) |

3350 (Украина) |

250 (Россия) |

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 5. Схема варианта автономизации (а) и графики затрат на источники воды (б)

Влажность (%)

|

LA UNISORB О ZERO MASS |

||

|

Принцип работы |

Адсорбция + солнце |

Поглотитель + солнце |

|

Габариты, мм |

1324×800 |

1200×2400 |

|

Масса, кг |

5 |

10 |

|

Влажность, % |

> 5 |

> 10 |

|

Производительность в сутки, л |

4–5 |

3–5 |

|

Стоимость к-та (10 л в сутки), руб. |

120000,0 |

380000,0 |

|

Объем продаж |

Не начаты |

> 600 |

Рис. 6. Характеристики и диаграмма производительности гидропанелей емы финансирования предлагаемой автономизации и ее вклада в существующую генерацию и доставку электроэнергии, воды и тепла населению России.

Объемы необходимого финансирования и генерации получаемых ресурсов (электроэнергии, воды и тепла) при автономизации

Если рассматривать только капитальные индивидуальные жилые дома, то для установки в них автономных инженерных систем обеспечения ресурсами (электроэнергией, водой и теплом) в импортной комплектации (без затрат на монтаж) потребуется – 6,34 трлн. руб. В этом случае получим следующие объемы ресурсов, произведенных с помощью нанотехнологий в индивидуальных жилых домах в течение года:

водоснабжение питьевой водой – 73 млрд литров или 73 млн куб. м.;

водоснабжение горячей водой – 7,3 млрд литров или 7,3 млн куб. м.;

электроснабжение – 192,72 млрд квт/ч;

теплоснабжение – 102,6 млн Гкал (за отопительный сезон в 6 месяцев – 0,0342•6•50 = 10,26).

Для оснащения остальных 40 млн. дачных и садовых домиков потребуется еще 25,36 трлн руб., и суммарный объем произведенных ресурсов в год составит:

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

|

Производимая вода |

Питьевая, горячая и холодная |

|

|

Мощность общая, Вт |

1000–1150 |

|

|

Мощность нагрева, Вт |

500 |

|

|

Мощность охлаждения, Вт |

500 |

|

|

Температура холодной воды, оС |

4–10 |

|

|

Температура горячей воды, оС |

75–93 |

|

|

Тип хладагента и его кол-во, г |

R134–460 |

|

|

Количество воды в сутки, л |

30 |

|

|

Емкость для воды, л |

12,5 |

|

|

Емкость для горячей воды, л |

1,8 |

|

|

Емкость для холодной воды, л |

2 |

|

|

Диапазон температур среды, оС |

15–40 |

|

|

Влажность среды, % |

35–95 |

|

|

Уровень шума, Дб |

< 60 |

|

|

Вес аппарата, кг |

50 |

Рис. 7. Атмосферный генератор воды Т-88ООО «Союз»

водоснабжение питьевой водой – 365 млрд литров или 365 млн куб. м;

водоснабжение горячей водой – 36,5 млрд литров или 36,5 млн куб. м.;

электроснабжение – 963,6 млрд. квт/ч;

теплоснабжение – 513,0 млн. ГКал.

При тех же условиях для первой очереди (10 млн домов) в отечественной комплектации потребуется 3,317 трлн руб., а для второй очереди (40 млн домиков) – 13,268 трлн руб., практически при тех же объемно-временных характеристиках произведенных ресурсов с помощью «природоподобных нанотехнологий».

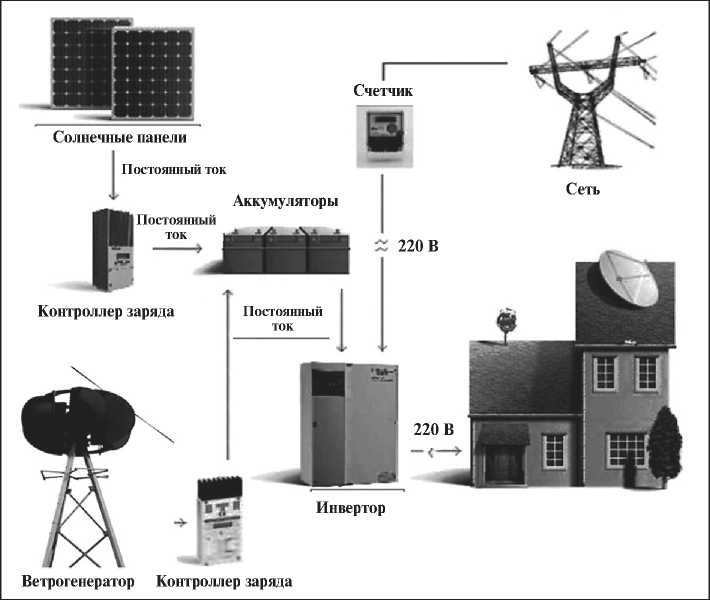

Чтобы выполнить ретропрогноз внедрения автономных инженерных систем индивидуальных жилых домов (АИС ИЖД), необходима статистика событий, связанных с функционированием существующей энергосистемы, которую «распилили» после развала СССР для создания, так называемого «рынка электроэнергии», на две основных структуры: «генерирующую» (куда вошли все электростанции) и «снабжающую» (состоящую из «гарантирующих поставщиков» и остальных, если таковые есть). При этом их «рыночное взаимодействие» заключается в том, что «генерирующая структура» продает электроэнергию, например, по «федеральным ценам» (до 1 руб. за 1 КВт-час), а «снабжающая структура» – по «региональным ценам» (от 2 до 5 руб. за 1 КВт-час), да еще в виде эксперимента (который с 2013 года никак не закончится) по «социальным нормам», утверждаемым региональными тарифными комиссиями. В связи с чем потребители платят не только за фактическое потребление электроэнергии, но и за по- тери в электрических сетях «снабжающих структур», которые, как показали наши исследования, «законодательно» разрешены [19, 47, 48].

Следовательно, «экономический эффект» (точнее годовая экономия граждан в стоимостном выражении) от внедрения «электрической части» АИС ИЖД будет, в среднем, в 3,5 раза больше, чем «доход генерирующей структуры», что составит – 3,372 трлн руб. ежегодно (963,6 млрд квт/ч•3,5 руб.).

Очевидно, если население сэкономит на электроэнергии, то появятся те, кто потеряет свой доход, и это будут электроснабжающие организации (гарантирующий поставщик в первую очередь), т.к. «генерирующая структура» будет продолжать продавать им электроэнергию, которой постоянно не хватает для развития России. Однако, на общем фоне поставок электроэнергии предприятиям и организациям (юридическим лицам) такой «убыток» никто не заметит, а в качестве компенсации «снабжающие структуры» получат сглаживание дневного пика нагрузки, а следовательно, повышение качества поставляемой электроэнергии и снижение потерь, т. к. обычно пик выработки энергии солнечными панелями совпадает с дневным пиком потребления [44].

Остается определить, откуда, в каком количестве ежегодно и в течение скольких лет следует набрать 16,585 трлн руб. для комплектации и внедрения АИС ИЖД?

Дело в том, что с 2009 года в России действует поддержка возобновляемых источников энергии – правила прописаны в утвержденном правительством документе. Изначально меры поддержки были рассчитаны на период до 2020 года, но их продлили до 2024. Субсидий со стороны государства в мерах поддержки нет - они направлены только на привлечение частных инвестиций [49].

На розничном рынке электроэнергии предусмотрен конкурсный отбор, по итогам которого инвестор получает право на строительство объектов ВИЭ любого вида с гарантированным возвратом вложений. Срок окупаемости – 15 лет, норма доходности – 14% годовых для объектов, введенных до 1 января 2017 года, и 12% годовых для объектов, введенных после 1 января 2017 года.

С 2013 года коммерческий оператор АО «АТС» каждый год проводит конкурсный отбор проектов. По результатам отбора до 2024 года планируется инвестировать в строительство объектов ВИЭ в России 528,74 млрд рублей, из которых на долю ветроэлектростанций приходится 330,73 млрд руб., а на долю солнечных электростанций – 201,25 млрд руб. [50].

Если прибавить к указанным данным АО «АТС» объем инвестиций, вложенных бизнесом в бессистемное копирование «зарубежного опыта» с 2009 по 2013 годы [51], то общая сумма потерь от «тупи-

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ кового развития» ВИЭ в России за 12 лет превысила 1,0 трлн руб.

С точки зрения организации внедрения АИС ИЖД, представляет интерес опыт Нидерландов [52]. Стоимость 1 кВт-часа использования централизованной подачи электроэнергии для физических лиц в Нидерландах составляет примерно 30 евроцентов, что также как у нас в 4,5 раза выше стоимости производимой электроэнергии (7 евроцентов, а остальное — налоги, пошлины и т.д). При этом после согласования с местными энергоснабжающими организациями собственник устанавливает у себя двунаправленный счетчик электроэнергии и солнечные панели, работающие на сетевой инвертор (инвертор, работающий параллельно с сетью). В темное время суток электроэнергия потребляется из сети, и счетчик считает ее количество, а утром энергия от солнечных панелей через сетевой инвертор начинает подмешиваться в домовую электросеть за счетчиком, тем самым снижая потребление от сети. Соответственно, счетчик продолжает считать энергию, но уже с меньшей скоростью, а после того как выработка электроэнергии солнечными панелями достигает уровня полного потребления дома, потребление от городской сети прекращается, счетчик останавливается и все нужды дома полностью обеспечиваются солнечными панелями. При дальнейшем росте выработки электроэнергии солнечными панелями или при снижении потребления домом избыточная электроэнергия начинает выгружаться в городскую сеть, при этом счетчик начинает вычитать эту энергию из своих прежних показаний. К концу отчетного периода (месяца) возможны три варианта по балансу потребленной и выработанной энергии [52]:

– выработка энергии солнечными панелями за период не превысила потребления дома, в этом случае оплачивается по тарифу 30 евроцентов – разница между потреблением от сети и выработкой от солнца;

– выработка энергии солнечными панелями за период равна потреблению дома, в этом случае вообще не потребуется платить за электроэнергию;

– выработка энергии солнечными панелями за месяц превысила потребление дома, в этом случае сбытовая компания заплатит за «лишнюю энергию», но лишь по тарифу 7 евроцентов за кВт-час. Однако такая организация стимулирует установку панелей такой мощности, чтобы баланс потребленной и выработанной мощностей приближался к нулю, т.к. вырабатывать больше просто невыгодно, в связи с тем, что тариф в 7 евроцентов не позволит окупить вложенные в установку лишних панелей средства в течение всего срока их службы. И такой способ «вынужденной организации» в совокупности с контролируемой выдачей разрешений реализует процесс «само- организации», т.к. никаких работ по адаптации сети к приему мощности со стороны сетевых компаний не требуется, что исключает возникновение проблем, связанных с переизбытком мощности в участках сети между потребителями и ближайшими трансформаторами). Эта система хорошо работает и дает ощутимый вклад в общий энергобаланс Нидерландов, не требуя аккумуляторных батарей, для хранения избыточной электроэнергии [52].

В России, несмотря на изменения законодательства в области микрогенерации электроэнергии, из-за отсутствия регулирующих подзаконных актов, существующая система практически не допускает выгрузки излишков электроэнергии в сеть физическими лицами [53], поэтому для накопления излишков требуются аккумуляторы, которые увеличивают затраты на внедрение АИС ИЖД. Однако технически ничего не мешает нам заимствовать опыт Нидерландов, т.к. многие из применяемых в России электронных счетчиков изначально способны считать энергию в две стороны, сейчас эта функция отключена программно [52].

Итак, перечислим достоинства такого схемного решения (рис. 8) для населения и нашего государства, построенного с учетом процессов самоорганизации:

во-первых, граждане получают без перебоев в электроснабжении более качественную электроэнергию и экономят на оплате за нее (минимум 100 руб. в месяц на каждого проживающего по «социальной норме»);

во-вторых, граждане получают без перебоев в водоснабжении более качественную питьевую воду и экономят на оплате за нее (минимум 300 руб. в месяц на домовладение);

в-третьих, граждане получают без перебоев горячую воду и экономят на оплате за нее (минимум 300 руб. в месяц на домовладение);

в-четвертых, граждане получают без перебоев в теплоснабжении комфортные условия проживания при автономно-регулируемом отоплении, при экономии оплаты (минимум 1000 руб. в месяц на домовладение в течение отопительного сезона);

в-пятых, граждане реально участвуют в решении проблемы «реинжиниринга техносферы» с помощью «природоподобных нанотехнологий», экономя, в среднем, 144,0 тыс. руб. в год на оплате за электроэнергию, воду и тепло в индивидуальном жилом доме ;

в-шестых, государство обеспечивает рост доли альтернативной энергетики в общем балансе, стимулирует производство солнечных батарей и гидропанелей, ветрогенераторов, аппаратов генерации питьевой воды и других приборов, входящих в АИС ИЖД, чем увеличивает внутренний валовый продукт (ВВП) и число рабочих мест, улучшая, тем самым, отношение к власти со стороны общества и т.д.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 8. Структура ветро-солнечной части АИС ИЖД

Есть и еще актуальные применения для малой альтернативной энергетики – это инженерные системы для удаленных автономных объектов. Что же мешает реализации такого подхода?

Во-первых, отсутствие системного подхода к альтернативной энергетике, о чем свидетельствуют приведенные выше данные об ошибочном векторе ее развития, «проложенном в 2009 году» Правительством РФ [48].

Во-вторых, отсутствие системной поддержки в постановке на производство отечественных инноваций и в ветроэнергетике, и в генерации питьевой воды, и в производстве «бюджетных» гидропанелей и солнечных батарей.

В-третьих, и это главное – в отсутствии государственной воли и соответствующей нормативноправовой базы по «направлению бизнеса в нужное русло», для обеспечения благосостояния и безопасной жизнедеятельности народа, а не на повышение пожаровзрывоопасности от «бездумной газификации села» и низкого качества электро-, водо-, теплоснабжения жилого сектора и домохозяйств, при «сверхприбылях» ресурсодобывающих и ресурсоснабжающих компаний [54].

Итак, выполним ретропрогноз развития альтернативной энергетики в России с 2009 года по настоящее время, т.е. с момента принятия ошибочного решения Правительства РФ [48].

Для определения интервала времени развертывания предлагаемой автономизации индивидуальных жилых домов необходимо рассчитать время постановки на производство отечественных комплектующих комплекса АИС ИЖД и объемы его ежегодного выпуска. При этом очевидным решением является размещение производства комплексов в каждом субъекте Российской Федерации, путем создания предприятий в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), с филиалами или участками в городах и районных центрах региона по монтажу и обслуживанию АИС ИЖД на территории субъектов. При этом численность указанных предприятий легко определяется по отношению числа индивидуальных домов к многоквартирным/многоэтажным домам по данным кадастрового учета в каждом регионе [55].

Однако для ретропрогноза эффективности предлагаемой модели «автономизации» на данном этапе не требуется такая точность, если известны общее количество индивидуальных жилых домов и домохозяйств [19].

Таким образом, для определения финансирования производства и монтажа АИС ИЖД в регионах необходимо организовать 85 предприятий ГЧП по выпуску комплектующего оборудования АИС ИЖД и передачи его в городские и районные фили-алы/участки для сборки и монтажа «специфицированных АИС ИЖД», состоящих [19, 37, 56, 57]:

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

– из «Шуховских ветро-электро-генераторов»;

– из вихревых ветро-электро-генераторов – источников атмосферной воды;

– из гидропанелей «УНИСОРБ»;

– из солнечных панелей;

– из инверторов-счетчиков-извещателей;

– из контроллеров заряда-извещателей аккумуляторных батарей;

– из аппаратов генерации холодной и горячей воды из воздуха (ГХГВ);

– из отечественных мульти-сплит-систем-извеща-телей.

Для удаленных автономных объектов (метеостанций, лесничеств, горных постов и т.д.) и для поставки на экспорт предприятия регионов могут компоновать АИС ИЖД в контейнер и осуществлять установку, пуск в эксплуатацию и периодическое обслуживание собственными силами.

Филиалы/участки располагаются в городах и районных центрах и работают по договорам с конкретными заказчиками по региону (собственниками ИЖД), разрабатывая проекты «привязки» уже специфицированных к конкретному дому АИС ИЖД (САИС ИЖД) со следующими вариантами:

– дублированная САИС ИЖД (с конкретным количеством гидропанелей и с аппаратом ГХГВ, с «Шу-ховским» ветро-электро-генератором и с конкретным количеством солнечных панелей с инвертором-извещателем и с контроллером-извещателем заряда аккумулятора, в зависимости от числа проживающих) и с отечественной мульти-сплит-системой-извещателем (с конкретным количеством внутренних блоков: по числу комнат, но не менее одного в помещении с электроплитой);

– троированная САИС ИЖД (с конкретным количеством гидропанелей, с аппаратом ГХГВ и с вихревым ветро-электро-генератором-источником воды, с «Шуховским» ветро-электро-генератором и с конкретным количеством солнечных панелей с инвертором-извещателем и с контроллерами-извещателями заряда аккумулятора, в зависимости от числа проживающих) и с отечественной мульти-сплит-системой-извещателем (с конкретным количеством внутренних блоков: по числу комнат, но не менее одного в помещении с электроплитой).

Филиалы/участки предприятий по согласованию с каждым заказчиком определяют схему водоснабжения и отопления его дома, закупают индукционный электрокотел с «теплыми полами» и/или настенными батареями или ИК-нагреватели и другие электроприборы отопления [19], включая необходимую отечественную сантехнику и компоненты водоотведения (в сливную яму, подготовленную заказчиком, или в канализацию – при наличии), а также осуществляют монтаж и ввод в эксплуатацию САИС

ИЖД, после чего заключают с заказчиком договор о ее периодической проверке и ремонте (при необходимости).

Предположим, что вместо указанного Распоряжения было выпущено Постановление Правительства РФ «О развертывании работ по производству и обеспечению всех индивидуальных жилых домов отечественными комплексами жизнеобеспечения», в котором в качестве источника финансирования половина затрат выделяется из бюджета, а остальная половина – банками, путем выдачи собственникам индивидуальных жилых домов беспроцентных ссуд для оплаты АИС ИЖД, погашение которых начинается после введения их в эксплуатацию, в размере 1000 рублей в месяц (практически соответствует экономии), что позволяет погасить банковскую ссуду (равную половине стоимости АИС ИЖД) в течение нескольких лет.

В этом случае получим следующие усредненные производственные планы для каждого из 85 предприятий (ГЧП) с 2009 года по настоящее время (12 лет):

-

1. Для 10,0 млн. домов (ИЖД/(85 ПГЧП•12 лет) необходимо произвести 9804 комплекса АИС ИЖД в год, что при 247 рабочих дней в году составит 39 комплексов в сутки. Следовательно, при работе каждого предприятия в 3 смены необходимо выпускать по 13 комплексов в смену , что вполне реализуемо, а в натуральном и стоимостном выражении составит:

-

1.1. 9804 «Шуховских» вихревых ветро-электро-генераторов – 213,2 млн руб. (9804•250•87).

-

1.2. 9804 вихревых ветро-электро-генераторов – 357,2 млн руб. (9804•3350/8•87).

-

1.3. 9804 комплектов из 4-х гидропанелей «УНИСОРБ» – 1176,5 млн. руб. (9804•120 000).

-

1.4. 39 728 солнечных панелей – 529,4 млн руб. (9804•4•13500).

-

1.5. 9804 инвертора-извещателя – 279,4 млн руб. (9804•28 500).

-

1.6. 19 608 контроллера-извещателя заряда аккумуляторных батарей – 268,6 млн руб. (19 608•13 700).

-

1.7. 9804 аппарата ГХГВ – 1127,46 млн руб. (9804•115 000).

-

1.8. 9804 отечественных мульти-сплит-систем-извещателей – 882,4 млн руб. (9804•90000).

-

-

2. Итоговый годовой объем для каждого предприятия ГЧП составит 4,834 млрд руб. а общий объем производства оборудования для 10 млн АИС ИЖД за 12 лет – 4,931 трлн руб.

-

3. На спецификацию, монтаж, наладку и периодическую проверку 10 млн домов за 12 лет в 85 субъектах потребуется 1031,3 млрд руб., а годовой объем филиалов/участков одного предприятия ГЧП составит 1,45 млрд руб.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Для организации указанных предприятий ГЧП в субъектах Российской Федерации воспользуемся конкурсом по Постановлению Правительства РФ № 218 [58]. Это позволит получить в каждом регионе в течение 3 лет 245 млн руб. государственной субсидии и еще 245 млн руб. привлечь за счет беспроцентного банковского кредита, который каждое вновь созданное предприятие ГЧП погасит в течение нескольких лет.

Таким образом, общая сумма на создание и оснащение необходимым технологическим оборудованием 85 предприятий ГЧП в субъектах Российской Федерации, т.е. по 85 проектам ПГЧП, составит – 41,65 млрд руб .

Считая, что указанные предприятия будут выпускать высоко-технологичную продукцию, рассчитаем их численность, по аналогии с отечественными достижениями на 2020 год, зафиксированными Распоряжением Правительства РФ [59], т.е. из расчета объема выпуска продукции в 4,8 млн руб. на одно высокотехнологичное рабочее место, среднегодовая численность одного предприятия ГЧП составит 1007 специалистов (4,834 млрд руб./4,8 млн руб.). Учитывая 3-х сменный режим работы и минимальный размер инженерноуправленческого аппарата (47 сотрудников), можно организовать 24 комплексных бригады по 40 человек в каждой (в среднем, по 5 специалистов на один из восьми видов оборудования АИС ИЖД). При этом среднегодовая численность его филиалов/участков, проектно-монтажная деятельность которых также считается высокотехнологичной, составит, в среднем, 302 специалиста (1,45 млрд руб./4,8 млн руб.), т.е. от 5 до 10 штатных единиц, в среднем, на один филиал/участок в субъекте Российской Федерации.

Таким образом, общее количество высокотехнологичных рабочих мест в 85 субъектах Российской Федерации составит 111 265 штатных единиц .

К окончанию внедрения АИС ИЖД Правительство РФ должно подготовить и внести в Госдуму РФ законопроект «О пожарно-энергетическом налогообложении жилого сектора», чтобы и в «остальной части жилого сектора» обеспечить вероятность безопасность жизнедеятельности не выше, чем 0,999999 [20, 60, 61].

Аналогично можно оценить объемы на оснащение АИС ИЖД «оставшихся» 40 млн. садовых домиков и домохозяйств, которые можно освоить быстрее, если укрупнить предприятия ГЧП субъектов Российской Федерации.

Таким образом, постановка на производство отечественных инноваций в области «так называемых возобновляемых источников энергии» («шуховских» ветрогенераторов, генераторов атмосферной воды, солнечных батарей, гидропанелей и т.д.), позволит прекратить «поголовную газификацию» сельских населенных пунктов, чем «сохранить сотни миллиардов рублей» и резко снизить пожаровзрывоопасность жилого сектора, а также более экономно, чем за рубежом, реализовать в России децентрализованное снабжение ресурсами более 10 млн. индивидуальных домов и около 40 млн. дачных и садовых домиков, определив тем самым «истинное место альтернативной энергетики» в структуре Российских систем электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ направлений и темпов развития в мире «так называемых возобновляемых источников энергии» показал, что указанные установки являются нестабильными, низко концентрированными и периодическими источниками, в связи с чем их бессистемное применение является серьезной ошибкой ученых, специалистов и политиков. На основе анализа инженерных систем многоквартирных жилых зданий и индивидуальных жилых домов, а также пожарно-энергетического и экологического вреда, возникающего в результате их функционирования, предложены нанотехнологии и российские патенты, реализующие «природоподобные технологии», которые позволяют решить проблемы автономного электро-, водо-, теплоснабжения индивидуальных жилых домов. Показано, что интеграция «Шухов-ской» и вихревой ветроустановок, отечественных гидропанелей и солнечных батарей позволяют создать тиражируемую автономную инженерную систему для индивидуальных жилых домов (АИС ИЖД).

За счет дублирования и троирования АИС ИЖД могут обеспечить электроэнергией, водой и теплом индивидуальные жилые дома с параметрами качества, надежности и безопасности, которые на несколько порядков превышают существующие централизованные системы ресурсоснабжения городов и населенных пунктов, чем создать пожаро-взрывобезопасные условия жизнедеятельности населения в соответствии ГОСТ 12.1.004.

Массовая альтернативная энергетика в России действительно возможна и эффективна, но только в жилом секторе , поэтому целесообразно продолжить исследования в направлении «тиражирования АИС ИЖД» на многоквартирные жилые дома, чем повысить их эффективность, за счет сокращения около 70% социально-экономических потерь от ежегодных пожаров, а также взрывов, при использовании бытового газа.

При условии разумной государственной поддержки возможно успешное развитие альтернативной энергетики в перспективных районах России – в Сибири и на Дальнем Востоке, например, в составе «дальневосточного гектара», а также в применении АИС ИЖД для жизнеобеспечения удаленных и труднодоступных объектов.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Список литературы О социально-экономической оценке реинжиниринга техносферы с помощью "природоподобных нанотехнологий"

- Выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года / Сайт президента России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (дата обращения 09.01.2022).

- Белозеров В.В., Богуславский Е.И., Пащинская В.В., Прус Ю.В. Адаптивные системы подавления энтропии в техносфере //Успехи современного естествознания. 2006. № 11. С. 59-62.

- Ковальчук М. В. Нанотехнологии – фундамент новой наукоёмкой экономики XXI века // Вестник Института экономики РАН. 2008. № 1. С. 143–158.

- Ковальчук М. В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. 2011. Т. 6. № 1–2. С. 13 – 23.

- Ковальчук М. В., Нарайкин О. С., Яцишина Е. Б. Конвергенция наук и технологий и формирование новой ноосферы // Российские нанотехнологии. 2011. Т. 6, № 9–10. С. 10 – 13.

- Белозеров В.В., Пащинская В.В. Биоархитектура транспортно-энергетических инфраструктур //Современные тенденции регионального развития: баланс экономики и экологии. сб. мат-лов Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2014. С. 138–146.

- Белозеров В.В. О вероятностно-физическом и энтропийном подходам к процессам горения и определения пожарной опасности // Безопасность техногенных и природных систем. 2021. № 4. С. 36–51. DOI: https://doi.org/10.23947/2541-9129-2021-4-36-51.

- Ковальчук М. В., Нарайкин О. С., Яцишина Е. Б. Конвергенция наук и технологий – новый этап научно-технического развития // Вопросы философии. 2013. № 3. С. 3–11.

- Белозеров В.В., Кирлюкова Н.А., Пащинская В.В. О природподобных технологиях управления безопасностью дорожного движения // Повышение международной конкурентоспособности российской инновационной продукции и технологий предприятий Ростовской области: сб.науч.тр. I Международной научно-практической конференции, в рамках Открытого международного научно-практического форума «Инновации и инжиниринг в формировании инвестиционной привлекательности региона». Ростов н/Д: ДГТУ, 2016. С. 40–44.

- Ковальчук М.В., Нарайкин О.С. Природоподобные технологии – новые возможности и новые угрозы // Индекс безопасности. 2016. Т. 22, № 3–4. С. 103–108.

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016. № 642) – URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uZiATIOJiq5tZsJgqcZLY9YyL8PWTXQb.pdf (дата обращения 05.12.2021).

- Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. Природоподобные технологии: новые возможности и новые вызовы // Вестник РАН. 2019. Т.89, № 5.С. 455–465. DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-5873895455-465.

- Кокин А.В., Албакова Т.У. Энтропия сложности и сложность управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 1. С. 15–28.

- Сергеев А.М. Научное обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. Вступительное слово Президента РАН академика РАН А.М. Сергеева // Вестник РАН. 2019. Т. 89, № 4. С. 309–310. DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-5873894309-310.

- Белозеров В.В., Гаврилей В.М., Топольский Н.Г. Синергетические системы ноосферной безопасности. Москва: АГПС МЧС РФ, 2020. 346 с.

- Кокин А.В., Кокин А.А. Природоподобные технологии и сбалансированное природопользование в условиях современной экономики // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020. № 1. С. 131–136. DOI: https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-1-131-136.

- Природоподобные технологии – это не новый тренд. Чем обернулась дискуссия о непрогнозируемых технологиях будущего [Электронный ресурс]. URL: https://indicator.ru/engineering-science/prirodopodobnye-tehnologii.htm (дата обращения 05.01.2022).

- Кокин А.В. Ассимиляционный потенциал биосферы. Ростов н/Д.: СКАГС, 2005. 185 с.

- Белозеров В.В., Ворошилов И.В., Олейников С.Н., Белозеров Вл.В. Синтез нанотехнологий жизнеобеспечения в тиражируемую автономную инженерную систему индивидуального жилого дома //Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 1. С. 33–42. DOI: https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-1-33-42.

- Белозеров В.В. Синергетика безопасной жизнедеятельности. Ростов н/Д: ЮФУ, 2015. 420 с.

- Белозеров В.В., Олейников С.Н. Ретропрогноз пожаров и последствий от них, как метод оценки эффективности инноваций в области пожарной безопасности //Вопросы безопасности. 2017. № 5. С. 55–70. DOI: https://doi.org/10.25136/2409-7543.2017.5.20698.

- Леонтьев В., Форд Д. Межотраслевой анализ воздействия структуры экономики на окружающую среду // Экономика и математические методы. 1972. Т. 8(3). С. 370–399.

- Белозеров В.В., Олейников С.Н. О пространственно-временном статистическом анализе пожаров // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. С. 58.

- Олейников С.Н. К обоснованию системы противопожарного налогообложения для профилактики пожаров и компенсации потерь от них //Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2012. № 1(3). С. 87–89.

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. М.: Изд. стандартов, 1992. 77 с.

- Бадалян Л.Х., Баранов П.П., Белозеров В.В., Пащинская В.В., Рыбалка А.И. «САДТЭН» – биотехническая, экономико-юридическая макросистема // Экономика природопользования и природоохраны: сб. мат-лов VI Междунар. науч.-практ.конф. / Пенза, 10-11.04.2003. Пенза:ПДЗ (МАНЭБ), 2003. С. 163–166.

- Дьяконов В.П., Исачков А.В., Кабанец Е.Е., Присадков А.И. Автоматизированная система обработки статистических данных о пожарах и загораниях // Применение математических методов исследования в вопросах пожарной охраны. – М.: ВНИИПО, 1982. С. 83–88.

- Богуславский Е.И., Белозеров В.В., Богуславский Н.Е. Прогнозирование, оценка и анализ пожарной безопасности / Учебное пособие. Ростов н/Д: РГСУ, 2004. 151 с.

- Богуславский Е.И., Глушко А.А., Азаров В.Н. Предложения по совершенствованию метода статистического анализа травматизма в строительстве // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2007. № 7. С. 129–134.

- Белозеров В.В. О применении закона больших чисел при статистическом анализе пожаров // Технологии техносферной безопасности. 2010. № 2(30). С. 8.

- Белозеров В.В., Олейников С.Н. Способ определения пожарно-электрического вреда и опасных факторов пожара с помощью электросчетчика-извещателя // Патент РФ на изобретение № 2622558 от 07.09.2012, опубл. 16.06.2017, бюл. № 17.

- Олейников С.Н. Электросчетчик-извещатель пожарно-электрического вреда // Патент на полезную модель № 135437. опубл. 10.12.2013, бюл. № 34.

- Азаров А.Д., Бадалян Л.Х., Баранов П.П., Белозеров В.В., Бушков М.А., Доля В.К., Панич А.Е., Пащинская В.В., Рейзенкинд Я.А., Шевчук П.С. Модель оценки и утилизации дорожно-транспортного вреда и система реализации её в автомобиле // Отчет о НИР № 02.06.004, Министерство образования и науки РФ и АО «АвтоВАЗ». – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23406440.

- Азаров А.Д., Бадалян Л.Х., Белозеров В.В., Денисенко П.Ф., Пащинская В.В., Рейзенкинд Я.А., Шевчук П.С. «КАСКАД» – адаптивная система безопасности дорожного движения // Техносферная безопасность: сб. мат-лов 7 Всероссийской научно-практической конференции /под ред. Е. И. Богуславского. – Ростов н/Д: РГСУ, 2002. С. 191–197. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42875845.

- Белозеров В.В., Олейников С.Н., Сухачев А.В., Сухачев А.В. Электросчетчик-пожаровзрывоизвещатель // Приоритетные задачи и стратегии развития технических наук: сб. науч. трудов международной научно-практической конференции. Тольятти: «Эвенсис», 2016. С. 12–15.

- Белозеров В.В., Подольцев В.В. Средства диагностики пожарно-энергетического вреда в жилых домах и квартирах // Актуальные проблемы науки и техники – 2019: сб. мат-лов Национальной научно-практической конференции. Ростов н/Д: ДГТУ, 2019. С. 10–11.

- Долаков Т.Б., Олейников С.Н. Модель автоматизированной микросистемы учета энергоресурсов и пожаровзрывозащиты жилого сектора //Электроника и электротехника. 2018. № 2. С. 48–72. DOI: https://doi.org/10.7256/2453-8884.2018.2.26131.

- Белозеров В.В., Видецких Ю.А., Викулин В.В., Гаврилей В.М., Мешалкин Е.А., Назаров В.П., Новакович А.А., Прус Ю.В. «БАКСАН-ПА»: автомобиль скорой пожарной помощи // Современные наукоемкие технологии. 2006. № 4. С. 87–89.

- Белозеров В.В. Технико-экономическое обоснование «Коммуникационной адаптивной системы контроля автотранспортного движения» (КАСКАД) // Отчет о НИР № ТОО-13.0-2500 и ТОО-13.0-2501 от 03.03.2000 (Министерство образования и науки РФ). 35 с. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23406446.

- Физико-химические и хронобиологические методы и технологии в системе подавления вреда и противопожарной защиты ТЭЦ / Е.К. Айдаркин, В.В. Белозеров В.В., Е.И. Богуславский и др. // Современные наукоемкие технологии. 2006. № 4. С. 86–87.

- Назаренко А.А. Модели и средства повышения эффективности и безопасности объектов теплоэнергетики // Электроника и электротехника. 2018. № 1. С. 8-18. DOI: https://doi.org/10.7256/2453-8884.2018.1.25724.

- Атмосферный генератор воды AQUAMATIC. [Электронный ресурс] – URL: https://dmsht.ru/voda-iz-vozduhaatmosfernyy-generator/ (дата обращения 25.12.2021).

- Меньщиков Е., Стриженов Е., Чугаев С., Школин А. Автономные системы генерации питьевой воды [Электронный ресурс]. URL: https://s3.dtln.ru/unti-prod-people/file/presentation/project/87if11tp96.pdf (дата обращения 25.12.2021).

- Дебрин А.С., Бастрон А.В., Урсегов В.Н. Обзор солнечных панелей и фотоэлектрических станций отечественных производителей // Вестник КрасГАУ. 2018. № 6. С.136–141.

- Российские и китайские солнечные панели. Обзор Hevel HVL-320/HJT и Seraphim Eclipse SRP-320-E01B [Электронный ресурс] URL: https://spares.ru/article/rossiyskie-kitayskie-solnechnye-batarei/ (дата обращения 25.12.2021).

- Атмосферные генераторы воды [Электронный ресурс] Нижневартовск: ООО «Союз». URL: https://soyuze.nethouse.ru/products (дата обращения 19.01.2022).

- Федеральный закон № 35 от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике» (с изменениями на 11.06.2021) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/ (дата обращения 25.12.2021).

- Приказ Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 № 50503, в ред. от 13.07.2020). [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71807490/ (дата обращения 25.12.2021).

- Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/20503/ (дата обращения 25.12.2021)

- Конкурсный отбор проектов ВИЭ. Результаты отборов проектов /АО АТС: 2013-2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.atsenergo.ru/vie/proresults (дата обращения 25.12.2021).

- Понкратьев П.А. Современное состояние, потенциал и перспективы развития ветроэнергетики в России / Русгидро [Электронный ресурс]. URL: http://electrowind.ru/images/rusgidro-vetroenergetika-rossija.pdf (дата обращения 25.12.2021).

- Массовая альтернативная энергетика в России – это реальность? [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/company/croc/blog/317118/ (дата обращения 25.12.2021).

- Федеральный закон от 27.12.2019 № 471 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280019#print (дата обращения 25.12.2021).

- Белозеров В.В., Белозеров Вл.В., Долаков Т.Б., Никулин М.А., Олейников С.Н. Нанотехнологии «интеллектуализации» учета энергоресурсов и подавления пожарно-энергетического вреда в инженерных системах жилых зданий. Часть 1 // Нанотехнологии в строительстве. 2021. Т. 13. № 2. С. 95-107. DOI: https://doi.org/10.15828/2075-8545-2021-13-2-95-107.

- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ (дата обращения 25.12.2021).

- Белозеров В.В. «Интеллектуальная» система вентиляции и кондиционирования воздуха в квартирах многоэтажных зданий и в индивидуальных жилых домах с нанотехнологиями защиты от пожаров и взрывов // Нанотехнологии в строительстве. 2019. Том 11, № 6. С. 650–666. DOI: https://doi.org/10.15828/2075-8545-2019-11-6-650-666.

- Белозеров Вл.В., Сухова Я.В., Белозеров М.В. Проблемы разработки отечественных мультисплит-систем для жилого сектора //Актуальные проблемы науки и техники – 2020: материалы национальной научно-практической конференции /Отв. ред. Н.А. Шевченко. Ростов н/Д: ДГТУ, 2020. С. 15–17.

- Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2021 № 193). http://www.p218.ru/images/2021/p218.pdf (дата обращения 25.12.2021).

- Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2020 г. № 20-р «О стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. http://static.government.ru/media/files/1QkfNDghANiBUNBbXaFBM69Jxd48ePeY.pdf (дата обращения 25.12.2021).

- Синергетика безопасности жизнедеятельности в жилом секторе: монография / В.В. Белозеров, Т.Б. Долаков, С.Н. Олейников, А.В. Периков. М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2017. 186 с. DOI: https://doi.org/10.17513/np.283.

- Белозеров В.В., Белозеров Вл.В., Долаков Т.Б., Никулин М.А., Олейников С.Н. Нанотехнологии «интеллектуализации» учета энергоресурсов и подавления пожарно-энергетического вреда в инженерных системах жилых зданий. Часть 2 // Нанотехнологии в строительстве. 2021. Т. 13. № 3. С. 171–180. DOI: https://doi.org/10.15828/2075-8545-2021-13-3-171-180.