О сохранении уникальных сообществ в условиях рекреационной нагрузки: из опыта биоэкологического мониторинга на горе Стрельной

Автор: Власова Н.В., Кавеленова Л.М., Корчиков Е.С., Чап Т.Ф.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

На научном стационаре на горе Стрельной в зоне экскурсионной тропы установлено произрастание 165 видов сосудистых растений, относящихся к 130 родам и 39 cемействам, в том числе5 видов растений из Красной книги РФ, 24 вида растений и 2 вида лишайника, включенных в Красную книгу Самарской области. На пробных площадях, граничащих со степными сообществами, основное участие в восстановлении растительного покрова принимают Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., Echinops ritro L., Carex pediformis C.A. Mey., Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter, Gypsophila juzepczukii Ikonn., Elymus lolioides (P. Candargy) Melderis, Artemisia campestris L., Potentilla incana G. Gaertn., B. Mey. еt Scherb. Активная рекреационная нагрузка на исследуемые биотопы мешает восстановлению нарушенных растительных сообществ. Увеличилась степень вытаптывания. Лидирующими по общему числу видов являются биотопы опушек и остепнённого луга, к ним приближаются показатели части степных и лесного биотопа. Минимальное число видов на единице площади демонстрирует трансект 1 на склоне в начале экскурсионной тропы, испытывающий максимальную нагрузку вытаптыванием. При максимальной численности - 13 видов (незначительная нагрузка вытаптыванием и большое проективное покрытие травостоя), численность видов лихенобиоты могла снижаться до 3-4. Это являлось результатом как нагрузки вытаптыванием, так и специфики сформировавшихся группировок высших растений.

Сосудистые растения, лишайники, лесные биотопы, степные биотопы, деградация сообществ, вытаптывание

Короткий адрес: https://sciup.org/148323680

IDR: 148323680 | УДК: 574.4 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10425

Текст научной статьи О сохранении уникальных сообществ в условиях рекреационной нагрузки: из опыта биоэкологического мониторинга на горе Стрельной

сравнению их аналогами на равнинах и, как правило, занимают меньшую площадь, сильнее страдают от нарушений растительного и почвенного покрова при антропогенном вмешательстве в процессе рекреации (Храбовченко, 2004; Ку-дактин, Журавлев, 2006; Boori et al., 2015). Экологический туризм в горах характеризуется резкой сезонностью, поскольку наибольшая привлекательность и благоприятные погодные условия для посещения туристов здесь, как правило, ограничены летним периодом. Однако именно в этот период достигает пика активность ростовых процессов растений, происходят процессы размножения и миграции животных, поэтому последствия антропогенного вмешательства оказываются особо тяжелыми (Boori et al., 2015).

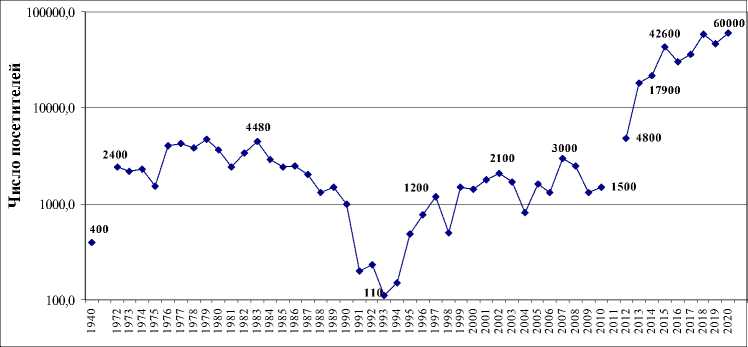

Экологическая тропа, ведущая к вершине горы Стрельная (квартал 13 Зольненского лесничества, высота 351 м над уровнем моря), справедливо может считаться знаковым маршрутом для посетителей Жигулёвского государственного заповедника. Высокая природоохранная ценность Стрельной горы определяется тем, что здесь представлено почти все фитоценотическое и флористическое разнообразие уникальных каменистых степей – реликтовых сообществ Жигулей, к которым примыкают горные дубравы и сосняки. Экскурсионная тропа пролегала по гребню горы, была ограничена крутым лесным склоном с восточной стороны, с западной примыкала к каменистым склонам. Вытоптанная до белизны известнякового субстрата тропа тянулась на протяжении 370 м на вершину горы, откуда открывается живописная панорама волжской поймы. Над этой тропой в 2012 г. был установлен металлический настил, который расширяется на втором каменистом склоне в виде обзорной площадки, где имеются информационные аншлаги. На вершине горы настил образует большую смотровую площадку, которая поднята на опорах перед шиханом на высоту, превышающую высоту вершины.

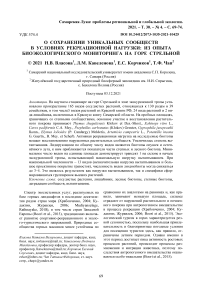

Собственно пешая тропа начиналась площадкой, где гости отдыхали, дальше по ходу тропы друг друга сменяли более трудные и более легкие для прохождения участки; завершающий опасный участок пути по Чертову мосту проделывали не все гости заповедника. Площадки на тропе и скалах активно использовались для фотографирования. Несомненно, все это оказывало негативное воздействие на природные объекты. Повторим, однако, что в этот период количество посетителей было сравнительно небольшим, а группу сопровождал проводивший экскурсию сотрудник заповедника, что настраивало посетителей на соблюдение правил поведения в ООПТ. Кроме того, находящиеся на тропе посетители в меньшей степени поддавались соблазну спускаться с тропы в разных направлениях по склону, излюбленные места фотосъемки в значительной мере были приурочены к скальным обнажениям. На большей протяженности ширина тропы не превышала 1 м, исключение составляли начальная площадка и завершающий участок подъема (до которого доходили не все посетители). Идея сохранения природных сообществ без прекращения регулируемого ограниченного доступа посетителей на гору Стрельную была реализована путем сооружения в 2012 г металлического настила на опорах с перилами (экскурсионные мостки и две смотровые площадки в центре настила и над вершиной горы) по ходу бывшей тропы. Предполагалось, что посетители маршрута будут использовать для своего перемещения исключительно настил, что сделает их пребывание на горе безопасным и исключит непосредственный контакт с уязвимыми природными объектами. При этом становился допустимым существенный рост потока рекреантов без негативных последствий для раритетных природных сообществ. Анализируя данные учета посетителей маршрута, которые длительное время собирались специалистами Жигулевского заповедника, мы отмечаем, что после обустройства настила количество посетителей, действительно, возросло многократно (рис. 1). При этом особую актуальность приобрело проведение мониторинга состояния природных экосистем, подвергавшихся рекреационному воздействию.

Рис. 1. Динамика изменения числа посетителей горы Стрельной за год (1940–2020 гг.).

Fig. 1. Dynamics of changes in the number of Strelnaya mountain visitors per year (1940–2020).

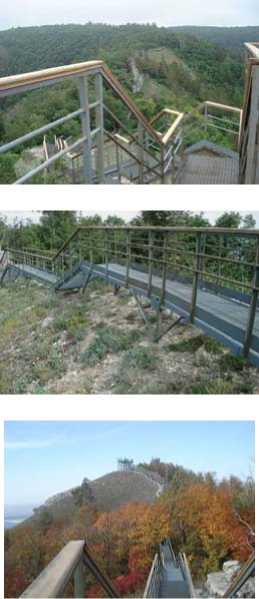

Научный стационар (НС) на горе Стрельной, используемый нами с 2012 г., предназначен для регулярных наблюдений за растительностью в зоне рекреационного воздействия экскурсионного маршрута после его обустройства. НС представляет собой совокупность пробных площадей, заложенных вдоль настила и под ним, в зоне видимого вытаптывания, где ранее проходила экскурсионная тропа. Пробные площади различного размера и формы расположены на естественно ограниченных участках, на протяжении всей тропы от бывшей обзорной площадки до вершины горы (рис. 2). Начиная с 2012 г., на мониторинговом стационаре проводилось регулярное изучение флористического состава (Саксонов, Сенатор, 2012), проективного покрытия, уровня антропогенной нагрузки (вытаптывание), состояния поверхности субстрата (щебнистость).

Осуществление мониторинговых исследований на научном стационаре горы Стрельной позволило выявить базовый список видов сосудистых растений, которые формируют растительные ассоциации. С учетом пятилетнего выявления видов, наиболее активно участвующих в образовании аспекта в различные сроки в пределах вегетационного периода, установлено произрастание на НС в зоне экскурсионной тропы 165

видов сосудистых растений, относящихся к 130 родам и 39 cемействам. По сравнению с предыдущими годами исследований количество видов и семейств растений, выявленных на исследованной территории, увеличилось. Наибольшими по числу видов являются 10 семейств: Asteraceae, Poaceaе, Papillionaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, Liliaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Lamiaceae. Среди выявленных 165 видов представлено 5 видов из Красной книги РФ (2008), 24 вида, включенных в Красную книгу Самарской области (2017). Достаточно длительное воздействие рекреации, начавшееся задолго до строительства настила, привело к внедрению в растительный покров НС видов-рудералов, которые присутствуют практически на всех пробных площадях и трансектах НС. Их число составляет 18, практически ежегодно появляется по новому рудеранту, заносимому рекреантами на территорию НС.

Рис. 2. Общий вид экскурсионного настила на горе Стрельная (Жигулевский заповедник) и схема расположения пробных площадей на стационаре мониторинга.

Fig. 2. Total view of the excursion flooring on Strelnaya Mountain (Zhigulevsky Reserve) and the test plots layout on the monitoring station.

Растительный покров, нарушенный в процессе строительства настила, восстанавливается под настилом за счет разрастания особей, располагающихся вблизи настила, и дальнейшего развития всходов. На пробных площадях, граничащих с лесными сообществами, в этом наиболее активно участвуют кустарниковые и травянистые виды, внедряющиеся под настил и выходящие из-под него. На пробных площадях, граничащих со степными сообществами, основное участие в восстановлении растительного покрова принимают Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., Echinops ritro L., Carex pediformis C.A. Mey., Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter,

Gypsophila juzepczukii Ikonn. , Elymus lolioides (P. Candargy) Melderis, Artemisia campestris L. , Po-tentilla incana G. Gaertn., B. Mey. еt Scherb. Активная рекреационная нагрузка на исследуемые биотопы мешает восстановлению нарушенных растительных сообществ. Увеличилась степень вытаптывания. Спрыгивая с настила перед опорами смотровой площадки, посетители разбивают субстрат и уничтожают растения, нарушение связности субстрата провоцирует усиление смыва грунта дождевыми и талыми водами. Уничтоженные горно-степные многолетники порой замещаются растениями-рудерантами.

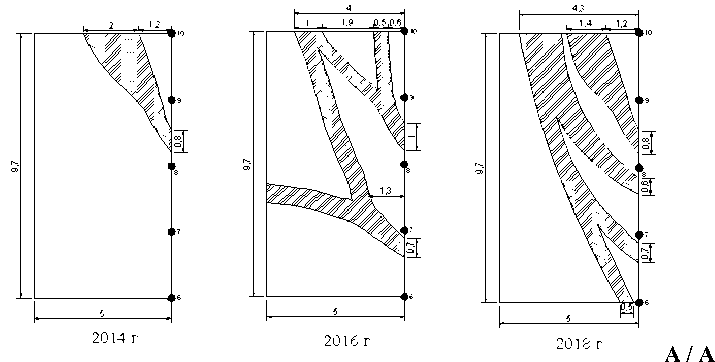

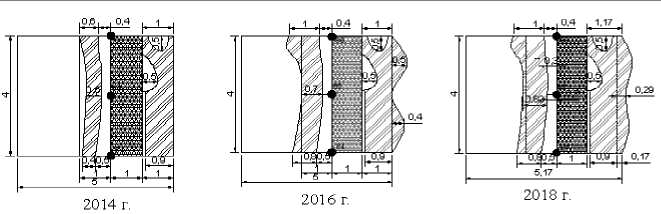

Фиксируя визуально состояние растительного покрова на пробных площадях НС в ходе полевых обследований, позднее мы выполнили построение схем в системе Autocard, что позволило визуализировать характер происходящих изменений. Было установлено, что в результате хро- нического нарушения правил поведения на экскурсионной тропе происходит как появление новых тропинок по сторонам от экскурсионного настила и расширение уже существовавших (рис. 3А, 3Б).

Параллельно с появлением новых пешеходных троп вдоль настила, происходит зарастание и исчезновение потерявших привлекательность для посетителей тропинок, однако перемещение по склону стало пространственно более выражено. Восстановление ранее нарушенных растительных сообществ происходит однозначно там, где находятся недоступные для посетителей участки – под настилом. Виды, участвующие в возобновлении нарушенных участков растительного покрова, обнаруживают чередование своего присутствия и обилия, что можно считать отражением особенностей развития их ценопопуляций.

Б / B

Рис. 3. Появление новых тропинок слева от экскурсионного настила на пробной площади 2 (А) и изменения ширины тропинок по сторонам от настила на пробной площади 12 (Б).

Fig. 3. The new paths appearance to the left side of the excursion flooring on trial plot 2 (A) and the width changes of the paths on the sides of the flooring on trial plot 12 (B).

Для характеристики травостоя на модельных площадках был выполнен расчет количества видов на единице площади, включая и площадь настила. Данный объект не препятствует развитию травянистых видов и даже кустарников (степная вишня), создавая условия некоторого затенения и защищая от механического воздействия вытаптыванием. Под настилом мы наблюдали успешное развитие куртин Thymus zheguliensis,Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. Ex Willd., Aster alpines L., Prunus fruticosa Pall. и др.

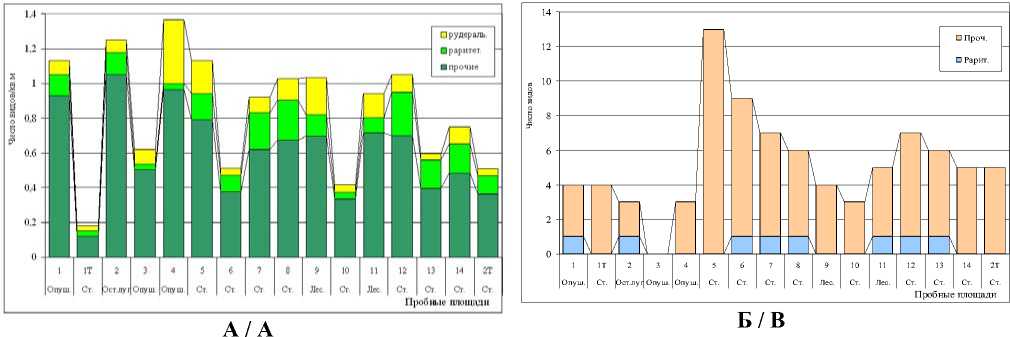

Особенности распределения видов травостоя на модельных площадках, с учетом биотопиче-ских характеристик и положения по ходу экскурсионной тропы, обнаруживают следующие тенденции (рис. 4А). Лидирующими по общему числу видов являются биотопы опушек и остеп-ненного луга (пробные площади 4, 2, 1) к ним приближаются показатели части степных (проб- ные площади 5, 8, 12) и лесного биотопа (пробные площади 9, 11). Минимальное число видов на единице площади демонстрирует трансект 1 на склоне в начале экскурсионной тропы, испытывающий максимальную нагрузку вытаптыванием. Невысокие показатели отмечены также для части степных биотопов (пробные площади 6, 10, 13, трансект 2). Для пробной площади 6 данная ситуация частично объясняется тем, что анализируемая площадь почти наполовину оказывается закрыта настилом. Для пробной площади 10 низкое видовое разнообразие связано с приуроченностью к скальному выходу, примерно на трети площади не выражен почвенный покров. Доля раритетных видов максимальна для части степных биотопов (пробные площади 7, 8, 12, несколько ниже – на пробных площадях 5, 13, 14), что соответствует их принадлежности к флоре каменистых степей как уникального типа растительных сообществ. Представленность рудеральных видов максимальна для опушечного и лесного биотопов (пробные площади 4, 9). Данные виды приурочены к более «мягким» условиям произрастания и в значительной мере избегают жестких условий каменистой степи с ее высокой инсоляцией, малым плодородием субстрата, дефицитом увлажнения и пр.

Для характеристики лихенобиоты пробных площадей мы рассмотрели присутствие раритетных и прочих видов лишайников (рис. 4Б). Для ряда пробных площадей было зафиксировано произрастание раритетных видов Dermatocarpon miniatum (L.) Mann и Lathagrium cristatum (L.) Otalora et al. (Красная книга…, 2017), которые не встречались совместно.

Рис. 4. Насыщенность видами высших растений травяного покрова модельных пробных площадей, число видов/ м2 (А) и видовое богатство лихенобиоты модельных пробных площадей, число видов (Б) на пробных площадях стационара горы Стрельной.

Fig. 4. The higher plants species saturation in the grass cover of the model test plots, the number of species/m2 (A) and the species richness of lichen biota of the model test plots, the numberof species (B) on the test plots of the Strelnaya mountain station.

Для данных видов-эпилитов характерно развитие на расположенных вертикально достаточно крупных каменистых карбонатных поверхностях, что свойственно разным изучавшимся биотопам, за исключением пробной площади 3. При максимальной численности – 13 видов (пробная площадь 5, незначительная нагрузка вытаптыванием и большое проективное покрытие травостоя), численность видов лихенобиоты могла снижаться до 3 (пробные площади 2, 4, 10) – 4 (пробные площади 1, 9). Это являлось результатом как нагрузки вытаптыванием, так и специфики сформировавшихся группировок высших растений. Для трансект 1 и 2 присутствие 4–5 видов лишайников, при максимальной площади модельных участков, бедность лихенобиоты однозначно связана с высокой нагрузкой вытаптыванием.

Таким образом, в условиях рекреационной нагрузки уникальные сообщества каменистой степи испытывают негативное воздействие в результате стихийного перемещения посетителей по поверхности склона. Появление новых тропинок приводит к утрате особей и группировок травянистых растений и лишайников, что касается и редких видов. В этих условиях пространство под настилом становится зоной сохранения и размножения для ряда видов травянистых растений, но не лишайников.

Список литературы О сохранении уникальных сообществ в условиях рекреационной нагрузки: из опыта биоэкологического мониторинга на горе Стрельной

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Растения, грибы. Самара: Изд-во Самарской государственной областной академии (Наяновой), 2017. 384 с.

- Кудактин А.Н., Журавлев Е.А. Проблемы рекреационного использования горных лесов Черноморского побережья Кавказа // Успехи современного естествознания. 2006. № 9. С. 40-42.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А. Путеводитель по Самарской флоре (1851-2011) / Флора Волжского бассейна. Т. I. Тольятти: Кассандра, 2012. 511 с.

- Храбовченко В.В. Экологический туризм: учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. 206 с.

- Red Data Book of the Russian Federation (plants and mushrooms). Moscow: Association of scientific publica-tions KMK, 2008. 855 p. (In Russian).

- Red Data Book of the Samara Region. Vol. 1. Plants, mushrooms. Samara: Publishing house of the Samara State Regional Academy (Nayanova), 2017. 384 p. (In Russian).

- Kudaktin A.N., Zhuravlev E.A. Problems of recrea-tional use of mountain forests of the Black Sea coast of the Caucasus // Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2006. No. 9. P. 40-42. (In Russian).

- Saxonov S.V., Senator S.A. Guide to the Samara flo-ra (1851-2011) / Flora of the Volga basin. Vol. I. Togliat-ti: Kassandra, 2012. 511 p. (In Russian).

- Khrabovchenko V.V. Ecological tourism: textbook-methodical manual. Moscow: Finance and statistics, 2004. 206 p. (In Russian).

- Boori M.S., Voženílek V., Choudhary K.С. Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Moun-tain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach // The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences. 2015. Vol. 18. P. 17-26.

- Mudiyanselage R., Rathnayake W. Is Ecotourism Sustainable? A Case Study from Sri Lanka // The Pal-grave Handbook of Sustainability: Case Studies and Prac-tical Solutions. Palgrave Macmillan, 2018. P. 523-546.