О состоянии изученности конодонтовой фауны на территории Самарской области

Автор: Моров В.П., Гришин С.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Статья в выпуске: 4 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет обзор ископаемой фауны конодонтов с территории Самарской области в аспекте биоразнообразия региона.

Палеоихтиофауна, биоразнообразие, конодонты, conodonta, палеозой, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148330461

IDR: 148330461 | УДК: 56.016.3(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-4-81-89

Текст научной статьи О состоянии изученности конодонтовой фауны на территории Самарской области

Введение1

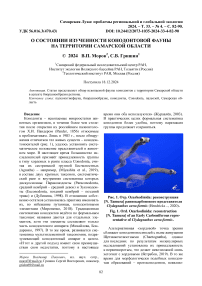

Конодонты – ископаемые микроостатки животных организмов, в течение более чем столетия после открытия их российским палеонтологом Х.И. Пандером (Pander, 1856) относимые к проблематикам. Лишь в 1983 г., после обнаружения отпечатков тел живых существ – конодон-тоносителей (рис. 1), удалось установить систематическое положение представителей в животном мире. В настоящее время большинство исследователей признаёт принадлежность группы к типу хордовых в ранге класса Conodonta, считая их сестринской группой Бесчелюстных (Agnatha) – например, (Miyashita et al., 2019), в составе двух крупных таксонов, систематический ранг и внутренняя систематика которых дискуссионны: Параконодонты (Paraconodonta, средний кембрий – средний девон) и Эуконодон-ты (Euconodonta, поздний кембрий – поздний триас) и (Дубинина, 1998). В отношении собственно остатков установилась практика именовать их, во избежание путаницы, конодонтовыми элементами (Мироненко, 2018). Традиционная систематика конодонтов ведётся по формальным таксонам: названия даются для отдельных элементов, хотя эти элементы составляют только часть конодонтового аппарата (Михайлова, Бондаренко, 1997). В то же время, развивается систематика мультиэлементной таксономии, подразумевающей конодонтовый аппарат в целом. «И тот и другой подход имеют свои преимуще-стваи свои недостатки, поэтому в настоящее

время они оба используются» (Журавлёв, 2003). В практических целях формальная систематика конодонтов более удобна, поэтому паратаксия группы продолжает сохраняться.

Рис. 1. Отр. Ozarkodinida: реконструкция [N. Tamura] раннекарбонового представителя Clydagnathus cavusformis (Hendricks .., 2020) .

Fig. 1. Ord. Ozarkodinida: reconstruction [N. Tamura] of an Early Carboniferous representative of Clydagnathus cavusformis .

Альтернативная «хордовой» точка зрения сближает конодонтоносителей с ныне живущими Щетинкочелюстными (Chaetognatha), однако для последних по результатам молекулярных исследований установлена их принадлежность к первичноротым, что делает невозможной связь хетогнат с хордовыми (Ястребов, 2019). В то же время для морфологически подобных конодонтам образований – протоконодонтов, появляю- щихся несколько ранее, с самого начала кембрия – напротив, установлена прямая связь с хетогна-тами (Szaniawski, 2002).

Несмотря на столь долгую историю неопределённости с таксономической принадлежностью, в целом конодонты не просто детально изучены, а являются одной из важнейших орто-стратиграфических групп, причём во всём интервале существования. Международная стратиграфическая шкала среднего палеозоя (силур – нижний карбон включительно) основана на зонах стандартной конодонтовой последовательности. Этот уникальный статус группы связан с рядом причин.

По первым двум причинам, «ортовиды должны широко расселяться и быстро эволюционировать. В этом отношении конодонты [точнее, их платформенные элементы] вполне удовлетворяют отмеченным требованиям. <…> Количество конодонтов в отдельных случаях может достигать десятка тысяч экземпляров на килограмм растворённой породы. И в любом случае, фациальный спектр и частота встречаемости конодонтов значительно превышают эти показатели для всех других групп ископаемых» (Черных, 2011). Конодонты встречаются во всех типах морских отложений. Далее, эти остатки имеют фосфатный состав и, как следствие, прекрасно сохраняются в отложениях, но легко препарируются. Имеет значение и удобная размерность (0,1-2 мм, редко более) конодонтовых элементов, что крайне важно в случае кернового материала из буровых скважин. В качестве «бонуса» – существует зависимость окраски конодонтов от увеличения палеотемператур катагенеза, что важно для установления потенциала нефтегазоносности участков недр.

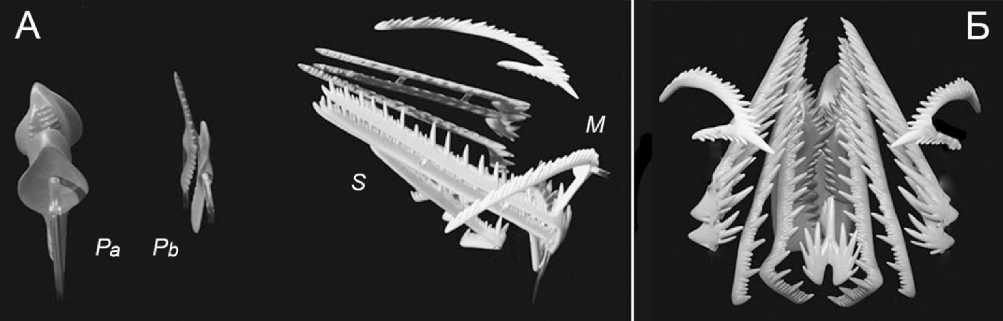

Конодонтовый аппарат состоит из зубовидных элементов. Эволюционное развитие элементов шло в направлении от простых (роговидной формы, с конической полостью) в сторону увеличения разнообразия и дифференциации. Типичный 15-элементный набор, сохранявшийся у большинства представителей в течение большей части времени существования группы, представлен расположенными спереди рамиформны-ми – одним непарным (центральным) и четырьмя парами стержневидных (= пилообразных) элементов S и одной парой киркообразных элементов M – и расположенными сзади пектиниформ-ными: двумя парами элементов P (рис. 2-3).

Пектиниформный элемент типа Pa (= платформенный) состоит из двух основных частей: горизонтальной – платформы и вертикальной – листа. На наружной стороне листовидная часть платформенного элемента приподнята в виде осевого гребня, выступая на переднем конце за-пределы платформы. У второго типа – Рb (= листовидный) основу составляет листовидная часть различной формы, а платформа только намечена.

Рис. 2. Полный набор элементов конодонтово-го аппарата отр. Ozarkodinida на примере Manticolepis subrecta , модель [M. Szubert] (Conodonta: Prioniodontida .., 2024; с изм.).

Fig. 2. Complete set of elements of the conodont apparatus of ord. Ozarkodinida on the example of Manticolepis subrecta , model [M. Szubert].

Изо всех разновидностей элементов лишь «одна, называемая платформенным, пектини-формным, или Ра элементом, отличается от прочих не только по морфологии, но и по значительно большей скорости изменения во времени. Прочие элементы характеризуются поразительной консервативностью и, практически, не принимаются в расчёт при стратиграфических построениях» (Черных, 2011).

История изучения

На территории Самарской области, несмотря на исключительно высокую важность группы в стратиграфическом плане, при значительной мощности палеозойских толщ, она изучена лишь на единственном интервале. «В 1970-е и начале 1980-х годов, несмотря на большой объём опробования, были сделаны лишь редкие находки, которые не позволили расчленить разрез на зоны» (Алексеев и др., 2015). В печати наиболее ранняя информация по обнаружению конодонтов появляется в 1984 г. и относится к пограничным отложениям каменноугольной и пермской систем на разрезе Яблоневый Овраг в Жигулях, предлагавшемся в то время в качестве гипостратотипа гжельского яруса и лимитотипа карбона и перми (Муравьёв и др., 1984).

Рис. 3. Конодонтовый аппарат Idiognathodus (отр. Ozarkodinida), пространственная модель. А – вид сбоку, Б – вид спереди (Purnell, Donoghue, 1997).

Fig. 3. Conodont apparatus of Idiognathodus (Ozarkodinida), spatial model. A – lateral view, B – front view.

В монографии «Атлас фауны верхнего карбона и нижней перми Самарской Луки» (Алексеев и др., 1986) дана характеристика распространения обнаруженных видов конодонтов в привязке к конкретным слоям нескольких фораминиферо-вых зон на основных разрезах верхнего карбона – нижней перми Самарской области. Приводится описание 8 (в т.ч. одного в открытой номенклатуре) наиболее значимых видов, преимущественно из рода Streptognathodus .

Два с лишним десятилетия спустя наблюдается очередной всплеск интереса к конодонтовой тематике региона, выходит серия публикаций (Ермакова и др., 2012а, б; Ермакова, 2013), в которых уточняются вертикальное распространение видов и границы конодонтовых зон на разрезе Яблоневый Овраг, а несколько позже (Алексеев и др., 2015) – в районе с. Ширяево; однако все последние работы характеризуют лишь нижнюю (в районе границы касимовского и гжельского ярусов) часть изученного к 1986 г. интервала.

Вся нижележащая толща – а именно, с эмс-ского яруса нижнего девона до кревякинского горизонта касимовского яруса верхнего карбона – до настоящего времени остаётся совершенно неизученной на конодонты. Такая парадоксальная ситуация сложилась в связи с тем, что в период детального изучения недр важного района нефтедобычи, каковым является вся территория Самарской области, за ортостратиграфические группы принимались брахиоподы (девон), фора-миниферы (карбон) и споровые комплексы. Изучение велось именно по ним, детально, специалистами как целого ряда центральных учреждений, так и отраслевыми региональными институтами. Но уже к началу 1980-х гг. по мере полноты изученности недр, вплоть до фундамента, и падения нефтедобычи в условиях снижения остаточных углеводородных запасов интенсив-84

ность биостратиграфических исследований керна с территории региона быстро снизилась, вплоть до угасания.

Очевидно, что перспективы практического увязывания прежних стратиграфических схем с конодонтовой шкалой для среднего – низов верхнего палеозоя региона обширны. Так, для интервала средний девон – фран их высоко оценивала Н.В. Оленева (ВНИГНИ), проводившая ревизию коллекции девонских брахиопод в фондах Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина в 2012-2020 гг. При переизучении керна опорной скважины 1 Мелекесская, находящейся на территории Ульяновской области в нескольких десятках километров от северной границы Самарского региона, в сходной тектонической обстановке, в верхнедевонских толщах установлены комплексы зон стандартной конодонтовой шкалы для глубоководных отложений, причём присутствие конодонтов характерно практически для всего разреза (Фортунатова и др., 2018).

Также перспективны на находки конодонтов морские нижнеказанские отложения, аналогичные охарактеризованным конодонтами в Прика-занском районе Татарстана (Застрожнова и др., 2021).

Встречаемость

Изученный в регионе на конодонты интервал соответствует средней стадии существования на востоке Волго-Уральской антеклизы крупного эпиконтинентального морского бассейна, унаследованного от московского века. Установившаяся к концу этого века стабильная седиментационная обстановка нормального морского бассейна с накоплением известковых, реже доломитовых илов стала подвергаться прогрессирующей деградации, отличающейся цикличностью.

Трансгрессивные фазы в общем характеризовались распространением пород с высокой органогенной составляющей и высоким фаунистическим разнообразием. На максимуме трансгрессии фауна приобретала более глубоководный характер. Однако в сводовых зонах (а изученная на конодонты территория лежит на самой окраине Жигулёвско-Пугачёвского свода) периодически происходили менее обширные, относительно кратковременные тектонические движения противоположного знака, приводившие к формированию подводных возвышений, отмелей, низкой островной суши либо углубленных участков. На это указывают, в том числе, значительные биофациальные различия на коротких расстояниях. Регрессивные же фазы характеризовались значительным обеднением фаунистического состава, массовым развитием водорослей и цианопрокариот, а также переходом к преимущественно хемогенному характеру карбонатного осадконакопления (Муравьёв и др., 1983). Ближе к началу перми трансгрессии приобретают кратковременный характер, а нормально-морская обстановка начинает носить характер нестабильных эпизодов. С середины ассельского века (а юго-восточнее исследованной площади уже в гжельском) периодически происходит накопление сульфатных толщ, нередко довольно мощных.

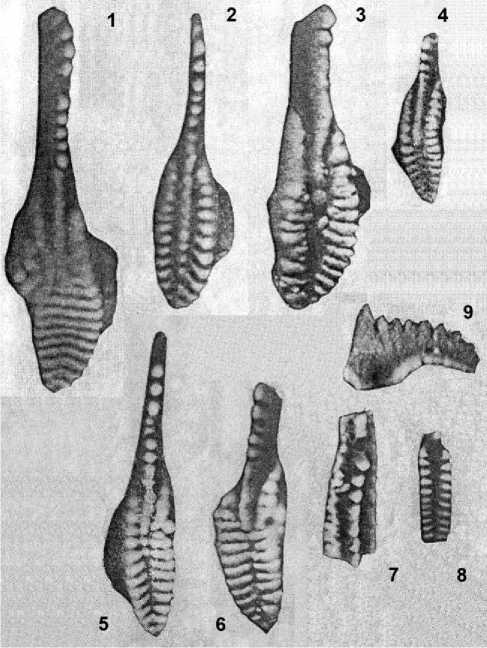

Характер вертикального распространения ко-нодонтовой фауны (рис. 4) в целом согласуется с особенностями верхнекарбоново-ассельского интервала. Наибольшие разнообразие и частота встречаемости конодонтов приходятся на касимовский ярус и пограничную часть добрятинско-го горизонта гжельского яруса (Ермакова и др., 2012а). При этом «относительно богатые и разнообразные комплексы разделены пустыми или очень бедными интервалами …» (Алексеев и др., 2015). Среди отдельных представителей высокая частота встречаемости в соответствующих интервалах наблюдается для Idiognathodus toretzianus – зонального вида-индекса касимовского яруса, а также для I. magnificus . В наиболее обильных комплексах наряду с мелководными (согласно литофациальным обстановкам) формами появляются, хотя и редкие, представители глубоководного рода Gondolella , что свидетельствует об эвстатическом максимуме уровня моря (Ермакова и др, 2012а, Алексеев и др., 2015).

Важное значение для региона имеют находки ряда представителей конодонтов на стратиграфическом уровне, соответствующем (Горева, Алексеев, 2010) мелеховскому горизонту (фора-миниферовая зона Daixina bosbytauensis – Globifusulina robusta и конодонтовая зона Streptognathodus wabaunsensis), поскольку они характеризуют проблемный для региона пограничный интервал, перенесённый из пермской системы в каменноугольную и в настоящее время рассматриваемый в составе гжельского яруса. Таким образом, на территории региона пока лишь единственный представитель – в работе (Алексеев и др., 1986) приведённый как Strepto-gnathodus aff. alekseevi Barskov et al., 1981 – обнаружен в пермских отложениях.

Рис. 4. Конодонты верхнего карбона.

1 – Idiognathodus lobulatus , 2 – Streptognathodus elegantulus (C 3 k), 3 – “ S. alekseevi ”, 4 – S. simplex , 5 – S. elongatus , 6 – S. simulator , 7 – Gondo-lella sp. (C 3 g), 8 – Adetognathus sp., 9 – листовидный элемент Spatognathodus minutus (C 3 k).

Кар. Яблоневый Овраг, г.о. Жигулёвск (1-5, 7-9); кар. 41-й километр (6) (по: Алексеев и др., 1986)1. 2

Fig. 4. Conodonts of the Upper Carboniferous.

1 – Idiognathodus lobulatus , 2 – Streptognathodus elegantulus (C 3 k), 3 – “ S. alekseevi ”, 4 – S. simplex ), 5 – S. elongatus ), 6 – S. simulator , 7 – Gondo-lella sp. (C3g), 8 – Adetognathus sp., 9 – leaf-shaped conodont Spatognathodus minutus (C 3 k). Yablo-nevy Ovrag quarry, U. d. Zhigulyovsk (1-5, 7-9);

41th kilometre quarry, U. d. Samara (6).

Конспект конодонтовой фауны

Предлагаемая работа продолжает конспект ископаемой биоты для территории Самарской области (в современных административных границах региона) по доступным литературным источникам (Моров, 2020, и сл.). Вертикальное распространение приведено к горизонту (табл. 1) и учтено только в границах региона. Зонирование интервала привязано к работе (Горева, Алексеев, 2010).

Таблица 1

Схема стратиграфии охарактеризованного конодонтами интервала на территории Самарской области

Scheme of stratigraphy of the conodont characterized interval in the Samara region

|

система (отдел) |

ярус |

горизонт |

|

пермская (нижний) |

ассельский P1a |

шиханский P 1 sh |

|

холодноложский P 1 hl |

||

|

каменноугольная (верхний) |

гжельский C 3 g |

мелеховский C 3 ml |

|

ногинский C 3 ng |

||

|

павловопосадский C 3 pp |

||

|

добрятинский C 3 db |

||

|

касимовский C 3 k |

дорогомиловский C 3 k |

|

|

хамовнический* C 3 k |

||

|

кревякинский* C 3 k |

Примечание . * Доступен только по керну скважин.

Характер рассмотрения таксонов соответствует таковому в указанных статьях. Представители, не определённые до вида, даются только в том случае, если для данного стратиграфического интервала ни в одном из источников не приводятся ближе определённые.

Список представителей дан в табл. 2 по родам и видам в алфавитном порядке. Устаревшие наименования видов даны отдельным списком; в нём приведены лишь те синонимы, которые использованы в литературе конкретно для описываемой территории. Исправлены встречающиеся в источниках орфографические ошибки и опечатки.

Условные обозначения к табл. 2:

species ~: распространение вида на территории, захватывающей полностью или частично Самарскую область, без точной привязки к региону;

Genus, species : таксоны, имеющие важное стратиграфическое значение для региона;

species !: массовый вид.

Нумерация литературных источников в табл. 2:

1 – Муравьёв и др., 1984; 2 – Алексеев и др., 1986; 3 – Ермакова и др., 2012а; 4 – Алексеев и др., 2015; 5 – Застрожнова и др., 2021; 6 – Орлова и др., 2022.

Таблица 2

|

ВАЛИДНЫЕ ВИДЫ |

Отряд |

Семейство |

Невалидные синонимы |

Вертикальное распространение |

Литературный источник |

|

|

горизонт |

зона |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Adetognathus sp. |

Ozarkodinida |

Cavusgnathidae |

dr-ng |

2, 3, 4 |

||

|

Gondolella sublanceolata Gunnell, 1933 Gondolella sp. Gondolella sp. |

Ozarkodinida |

Gondolellidae |

db hm-dr ml |

I. simulator I. toretzianus St. wabaunsensis |

3 4, 5, 6 2 |

|

|

Hindeodus sp. Hindeodus sp. |

Ozarkodinida |

Anchignathodontidae |

hm-dr db-ng |

4 3, 4 |

||

|

Idiognathodus auritus (Chernykh, 2005) Idiognathodus bachmuticus Kozitzkaya, 1978 Idiognathodus kalitvensis (Kozitskaya, 1978) Idiognathodus lobulatus Kozitzkaya, 1978 Idiognathodus luganicus (Kozitzkaya, 1978) Idiognathodus magnificus ! Stauffer et Plummer, 1932 Idiognathodus mestsherensis Goreva et Alekseev, 2006 Idiognathodus pictus (Chernykh, 2005) Idiognathodus praenuntius (Chernykh, 2005) Idiognathodus simulator (Ellison, 1941) Idiognathodus sinistrum (Chernykh, 2005) Idiognathodus toretzianus ! Kozitzkaya, 1978 |

Ozarkodinida |

Idiognathodontidae |

Streptognathodus |

db db db dr-db db hm-dr dr dr-db dr db(-ml) db dr-db(?ml) |

I. simulator I. simulator I. simulator I. simulator I. toretzianus St. firmus I. simulator St. firmus I. simulator I. simulator I. toretzianus |

3 3 3 2 3 4, 5, 6 3 3 3 3 3 3, 4, 5 |

|

Idioprioniodus sp. |

Prioniodinida |

?Hibbardellidae |

dr |

I. toretzianus |

4, 5 |

|

|

Spathognathodus minutus (Ellison, 1941) |

Ozarkodinida |

Spathognathodontidae |

Hindeodus |

dr |

I. toretzianus |

2 |

|

Streptognathodus elegantulus Stauffer et Plummer, 1932 Streptognathodus elongatus Gunnel, 1933 Streptognathodus excelsus Stauffer et Plummer, 1932 Streptognathodus firmus Kozitzkaya, 1978 Streptognathodus gracilis Stauffer et Plummer, 1932 Streptognathodus isakovae Goreva et Alekseev, 2006 Streptognathodus neverovensis Goreva et Alekseev, 2006 Streptognathodus pawhuskaensis Harris et Hollingsworth, 1933 Streptognathodus ruzhencevi Kozur, 1976 |

Idiognathodus |

dr-ml ng-ml hm-dr dr-db db-ng dr db dr-ng db-ng |

I. toretzianus St. firmus St. virgilicus I. toretzianus I. simulator |

1, 2

3

3 3, 4 3 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Streptognathodus simplex Gunnel, 1933 Streptognathodus virgilicus Ritter, 1995 Streptognathodus vitali Chernykh, 2002 Streptognathodus sp. (?) |

Idiognathodus St. aff. alekseevi |

ng-ml pp-ng dr-db P 1 a 1 |

St. virgilicus I. toretzianus |

1 3 3, 4, 5, 6 |

||

|

НЕВАЛИДНЫЕ ВИДЫ |

Валидный синоним |

|||||

|

Adetognathus zhigulensis ?, ? |

Ozarkodinida |

Cavusgnathidae |

A. sp. |

db |

St. vitali |

3 |

|

Hindeodus minutus (Ellison, 1941) |

Ozarkodinida |

Anchignathodontidae |

Spathognathodus |

dr |

I. toretzianus |

3, 4, 5, 6 |

|

Idiognathodus excelsus (Stauffer et Plummer, 1932) |

Ozarkodinida |

Idiognathodontidae |

Streptognathodus |

hm-dr |

5, 6 |

|

|

Streptognathodus alekseevi Barskov et al., 1981 Streptognathodus aff. alekseevi Barskov et al., 1981 ( Streptognathodus bellus Chernykh et Ritter, 1997*) ( Streptognathodus cristellaris Chernykh et Reshetkova, 1987*) Streptognathodus simulator Ellison, 1941 |

Ozarkodinida |

Polygnathidae |

St. pawhuskaensis St. sp. (?) (см. примеч.) (см. примеч.) Idiognathodus |

ng P1a1 ml P1a1 ml |

St. wabaunsensis St. wabaunsensis |

1, 2 2 5 5 1, 2 |

Примечани е : * Вид валиден, но на территории Самарской области не встречен.

Класс Конодонты (Conodonta) Class Conodonta

Список литературы О состоянии изученности конодонтовой фауны на территории Самарской области

- Алексеев А.С., Реймерс А.Н., Ермакова Ю.В., Исакова Т.Н., Гатовский Ю.А. Расчленение верхнего карбона восточной части Самарской Луки (Ширяево) по конодонтам // Совр. микропалеонтология. Сб. тр. XVI Всерос. микропалеонтологич. совещ. // Калининград: АО ИО РАН, 2015. С. 39-43.

- Алексеев А.С., Барсков И.С., Халымбаджа В.Г., Гаптулкадыров М.М., Исакова Т.Н. Отряд Conodontophorida / в кн.: Атлас фауны верхнего карбона и нижней перми Самарской Луки / науч. ред. и сост. И.С. Муравьев, А.Д. Григорьева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. С. 128-135.

- Горева Н.В., Алексеев А.С. Конодонтовые зоны верхнего карбона России и их глобальная корреляция // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2010. Т. 18, № 6. С. 35-48.

- Дубинина С.В. Развитие конодонтов в позднем кембрии и раннем ордовике // Стратигр. Геол. корреляция. 1998. Т. 6, № 6. С. 35-43.

- Ермакова Ю.В. Морфологическая изменчивасть Pa-элементов позднекаменноугольных конодонтов группы Idiognathodus simulator // Палеострат-2013. Годичное собр. (науч. конф.) секции палеонтологии МОИП и Московского отд. Палеонтологич. об-ва при РАН. Москва, 28-30 января 2013 г. Прогр. и тез. докл. / Алексеев А.С. (ред.). М.: ПИН РАН, 2013. С. 29-30.

- Ермакова Ю.В., Реймерс А.Н., Алексеев А.С. Зональное расчленение пограничных отложений касимовского и гжельского ярусов (верхний карбон) карьера Яблоневый овраг (Самарская Лука) по конодонтам // Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия. Мат-лы III Всерос. совещ. «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия», 24-28 сентября 2012 г., Санкт-Петербург // СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012а. С. 89-91.

- Ермакова Ю.В., Реймерс А.Н., Алексеев А.С. Конодонты пограничного интервала касимовского и гжельского ярусов в разрезе Яблоневый овраг (Самарская Лука) // Палеострат-2012, годичное собр. секции палеонтологии МОИП и Московского отд. Палеонтологич. об-ва при РАН. Москва, 30 января -1 февраля 2012 г. Прогр. и тез. докл. // М.: 2012б. С. 28-29.

- Журавлёв А.В. Конодонты верхнего девона -нижнего карбона северо-востока Европейской России // СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2003. 85 с.

- Застрожнова О.И., Орлова Т.Б., Застрож-нов А.С. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1 000 000. Третье поколение. Серия Центрально-Европейская. Лист N-39 - Казань-Самара. Объяснительная записка / Минприроды России, Роснедра, ВСЕГЕИ. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2021. 467 с.

- Мироненко А.[А.] Конодонт, или конодонтоноси-тель // Элементы. Картинка дня: 14.05.2018. URL: elementy.ru/kartinka_dnya/599/Konodont_ili_konodonto nositel (дата обращения: 01.11.2024).

- Михайлова И.А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. Ч. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 446 с.

- Моров В.П. Состав фауны ископаемых форами-нифер Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2020. Т. 29, № 3. С. 7-76.

- Муравьёв И.С., Григорьева А.Д., Гизатулин З.З. и др. Разрез Яблоневый овраг (Самарская Лука) как гипостратотип гжельского яруса и возможный стратотип границы карбона и перми // Верхний карбон СССР / Межведомственный стратиграфический комитет. Тр., т. 13. М.: Наука, 1984. С. 26-42.

- Муравьёв И.С., Ермошкин Н.В., Шуликов Е.С. Верхнекаменноугольные и нижнепермские отложения Самарской Луки. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1983. 127 с.

- Орлова Т.Б., Бортников М.П., Морозова О.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000. Издание второе. Серия Средневолжская. Лист N-39-XXI (Новосемей-кино). Объяснительная записка [Электронный ресурс] - 1 опт. диск (DVD-ROM) (1,45 Гб). М.: Моск. фил. ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2022. 160 с.

- Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Кононова Л.И. и др. Литолого-фациальная и биостратиграфическая характеристика верхнедевонских отложений опорной скважины 1 Мелекесская (Мелекесская впадина, Вол-го-Уральская область) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2018. Т. 93, № 5-6. С. 3-49.

- Черных В.В. Конодонты и ортостратиграфия // Литосфера. 2011, № 2. С. 3-12.

- Ястребов С.[А.] Морские стрелки оказались родственниками коловраток // Элементы. Новости науки. Систематика, эволюция. 2019. URL: elementy.ru/ novosti_nauki/433439/Morskie_strelki_okazalis_rodstven nikami_kolovratok (дата обращения: 01.11.2024).