О состоятельности институтов публичной политики

Автор: Никовская Лариса Игоревна, Якимец Владимир Николаевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 6, 2015 года.

Бесплатный доступ

Повышение открытости государственного управления в современной России требует эффективного использования инструментов обратной связи в публичной сфере. Со стороны гражданского общества все больше зреет запрос на хорошо работающие институты взаимодействия. Если подходить к анализу многосторонних и противоречивых процессов общественно-политической трансформации в России с позиции интересов субъектов гражданского общества, то можно определенно сказать, что в нынешних условиях оно демонстрирует тренд перехода от фактора социально-политической модернизации к превращению в один из ее субъектов. При этом в процессе своего развития оно начинает выступать в качестве своеобразного индикатора качества институциональной среды политической системы, показывая, насколько глубоко и органично в ней представлено демократическое начало. Очень важно эмпирически уметь выявлять качество институтов этого публичного взаимодействия. Для того чтобы сопоставлять действенность разных институтов публичной политики, нами был предложен новый критерий - состоятельность институтов публичной политики. В статье дано описание этого показателя и примеры его расчета для двух регионов.

Региональная публичная политика, институты публичной политики, индекс, антирейтинг институтов публичной политики, индикатор состоятельности, состоятельность институтов

Короткий адрес: https://sciup.org/170167967

IDR: 170167967

Текст научной статьи О состоятельности институтов публичной политики

В последние годы в научной практике и в публицистике в России стало общим местом критиковать деятельность институтов государственного управления вообще и институтов публичной политики (далее – ПП) в частности. Во многих случаях такая критика справедлива и обоснована. Однако при этом преимущественно качественные и нередко многословные описания недостатков в деятельности институтов ПП «затуманивают» суть и не позволяют сопоставлять по степени неэффективности институты ПП между собой. Тем самым для представителей госуправления становится сложным определить приоритеты в решении задачи повышения эффективности институтов ПП или их радикальной трансформации.

Для достижения такой сопоставимости нами ранее было введено понятие анти- рейтинга институтов ПП и предложен способ его построения [Якимец 2010: 395397; Якимец, Никовская, Курзанова 2012: 130-139].

В этой статье мы кратко охарактеризуем новый обобщенный показатель – состоятельность институтов публичной политики 1 – и проиллюстрируем его возможности и конструктивность использования на примере Костромской и Курской обл.

Напомним, что созданный инструмент для количественной оценки и мониторинга состояния публичной политики в регионах России (ЯН-индекс) строится на основе показателей, характеризующих состояние субъектов публичной сферы и степень развитости институтов и механизмов публичной политики. ЯН-индекс – составной. Он состоит из двух частных индексов:

-

1) ЯН-индекс развитости субъектов публичной политики (оценивает развитость субъектов публичной сферы – представительной и исполнительной власти, НКО-сектора, бизнеса, партий, профсоюзов и пр.);

-

2) ЯН-индекс, характеризующий состояние институциональной инфраструктуры публичной политики (степень открытости и демократичности ключевых институтов государственного управления; процедуры, касающиеся систем и каналов участия граждан в публичной политике, таких как выборы, верховенство закона, возможности ведения экономической деятельности, гражданский контроль и пр.).

Анкета для получения оценочных суждений от трех групп респондентов представляла собой набор из 22 утверждений, раскрывающих степень развитости субъектов и институтов ПП в регионе. При этом каждое из 22 утверждений характеризовало различные аспекты проявления публичной политики и публичной сферы в регионе, а также активных субъектов (акторов) этого процесса – партии, бизнес, НКО, региональную исполнительную и законодательную власть, местное самоуправление, профсоюзы и т.д. Каждое из утверждений касалось деятельности одного из институтов или субъектов ПП и формулировалось в наиболее допустимой позитивной форме. Респондентов из всех трех целевых групп просили, используя 10-балльную шкалу, оценить, насколько точно соответствует такая позитивная формулировка его представлениям о качестве деятельности субъектов и институтов ПП в регионе. Соглашаясь с позитивной формулировкой, респондент мог поставить 10 баллов, если же он был совсем не согласен, то 1 балл. Выбирая промежуточные значения балльных оценок (от 2 до 9), респондент мог «уточнить» степень своего согласия.

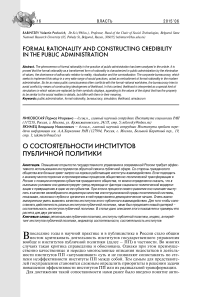

Полученный массив оценок всех опрошенных респондентов из каждого субъекта РФ обрабатывался по определенной процедуре. Рассчитывались среднеарифметические групповые (для всех трех групп респондентов) оценки деятельности каждого института и субъекта ПП в регионе, которые графически представлялись в виде гистограмм. Из рис. 1 видно, что деятельность всех институтов ПП (кроме одного) респонденты из Костромской обл. оценили довольно низко – ниже 5 баллов по 10-балльной шкале.

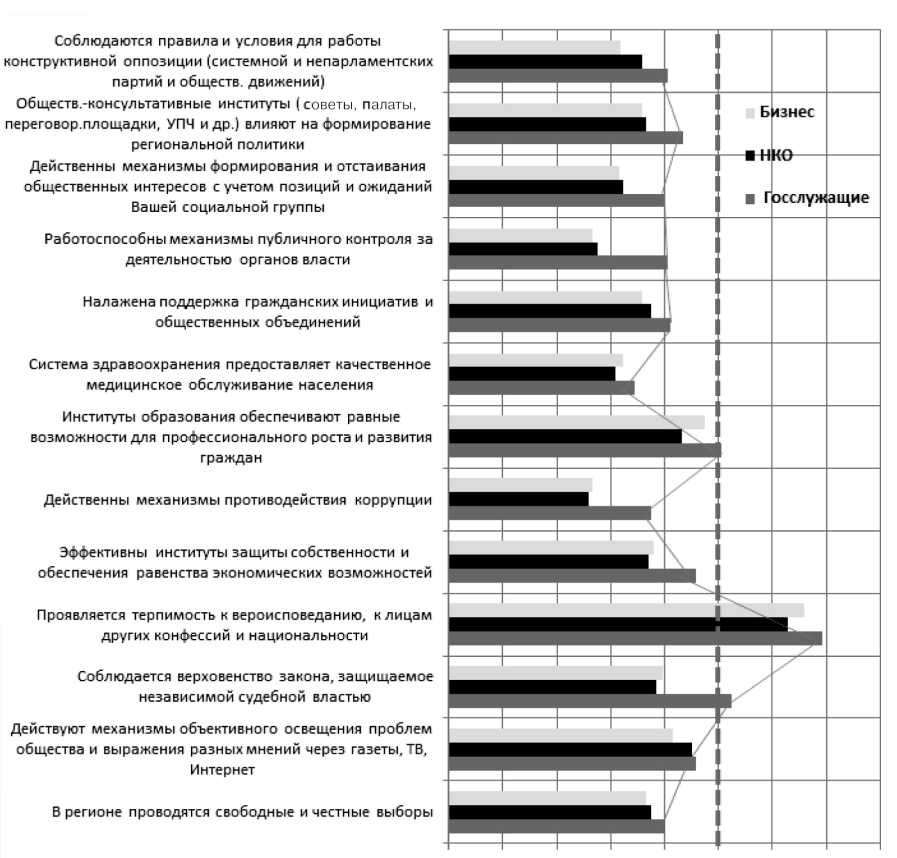

Также рассчитывались значения обоих частных ЯН-индексов (см. рис. 2). С использованием критерия консолидированности оценок трех групп респондентов, опирающегося на модель чебышевского расстояния, выявлялся тип региональной ПП. Для отдельных субъектов РФ рассчитывался антирейтинг субъектов и/или институтов ПП. Из рис. 2 мы видим, что для Костромской обл. характерен тип региональной ПП, когда позиции всех трех групп респондентов консолидированы в зоне низких индексных оценок (нижний левый квадрант [0.3, 0.5; 0.3, 0.5]. Заметим, что в общем случае индексные оценки изменяются от 0 до 1, но на рис. 2 мы ограничили их диапазоном от 0,3 до 0,7.

Использо вание понятия антирейтинга оказалось наглядным и довольно кон-

Рисунок 1. Средние групповые оценки институтов ПП, Костромская обл., 2012 г.

структивным, но в силу некоторой сложности его расчетов, связанной к тому же и с необходимостью определения весовых коэффициентов (что вносило некую долю субъективизма), было решено разработать более простой обобщенный показатель.

Таковым стал предложенный нами показатель состоятельности институтов ПП. Из нашего анализа многих критических статей о деятельности институтов публичной политики были выделены следующие общие требования, которым такие институты должны отвечать:

-

1) наличие нормативно-правовых актов (далее НПА), регулирующих создание института, а также определяющих правила, нормы и процедуры его функционирования;

-

2) соответствие правоприменительной практики в деятельности института указанным выше НПА;

-

3) наличие обученного персонала, обеспечивающего качественную работу института ПП и отвечающего за соблюдение его функций;

-

4) понимание гражданами роли института ПП и своего участия в его деятельности (при оценивании).

Очевидно, что в деятельности многих институтов ПП выполняются не все требования. Поэтому, оценивая деятельность институтов ПП в регионе, респонденты

Рисунок 2. Сводный ЯН-индекс публичной политики, Костромская обл., 2012 г.

учитывают такие несоответствия. Именно это и было использовано при создании критерия состоятельности, который представляет собой отношение доли респондентов, поставивших тому или иному институту ПП оценки от 6 до 10 баллов включительно (по 5-балльной шкале это соответствовало бы оценкам от «удовлетворительно» до «отлично»), к общему числу респондентов, оценивавших данный институт ПП.

Такой показатель, во-первых, проще, чем антирейтинг, а во-вторых, оценки от 1 до 5 баллов действительно очень низкие. Так, 5 баллов в 10-балльной шкале при переводе в привычную 5-балльную шкалу соответствует 2,5 балла, что ниже даже оценки «удовлетворительно».

Введем следующую категоризацию [Якимец, Никовская 2012]:

-

– несостоятельные институты ПП: менее трети респондентов (33%) всех трех групп поставили институтам от 6 до 10 баллов;

-

– слабо состоятельные институты ПП: от трети до половины респондентов (от 33 до 50%) дали оценки от 6 до 10 баллов;

-

– состоятельные институты ПП: более половины (50%) респондентов поставили оценки от 6 до 10 баллов.

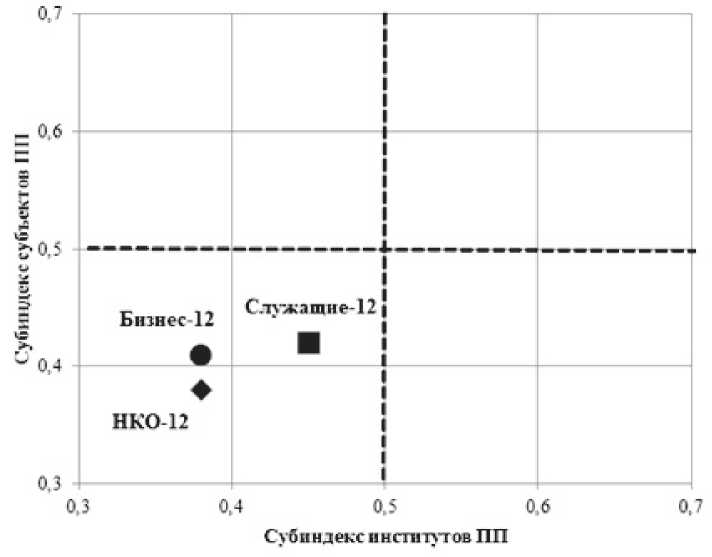

На рис. 3 и 4 иллюстрируются оценки состоятельности институтов ПП для Курской и Костромской обл. 1

Из рис. 3 видно, что все институты ПП Костромской обл., кроме двух, были оце-

Состоятельность институтов ПП, Костромская обл. 2012

Соблюдаются правилам условия для работы конструктивной оппозиции (системной и непарламентских партий и обществ, движений) Обществ.-консультативные институты (советы, палаты переговор.площадки, УПЧ и др.) влияют на формирование региональной политики Действенны механизмы формирования и отстаивания общественных интересов суметом позиций и ожиданий Вашей социальной группы

Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти

Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных объединений

Система здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения

Институты образования обеспечивают равные возможности для профессионального роста и развития граждан

Действенны механизмы противодействия коррупции

Эффективны институты защиты собственности и обеспечения равенства экономических возможностей

Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности

Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью

Действуют механизмы объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет

В регионе проводятся свободные и честные выборы

Рисунок 3. Оценка состоятельности институтов и механизмов ПП в Костромской обл.

нены респондентами как несостоятельные. При этом наибольшую несостоятельность с точки зрения более чем 80% опрошенных респондентов демонстрируют механизмы противодействия коррупции, региональная система здравоохранения, механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти и механизмы формирования и отстаивания общественных интересов (помечены черными точками).

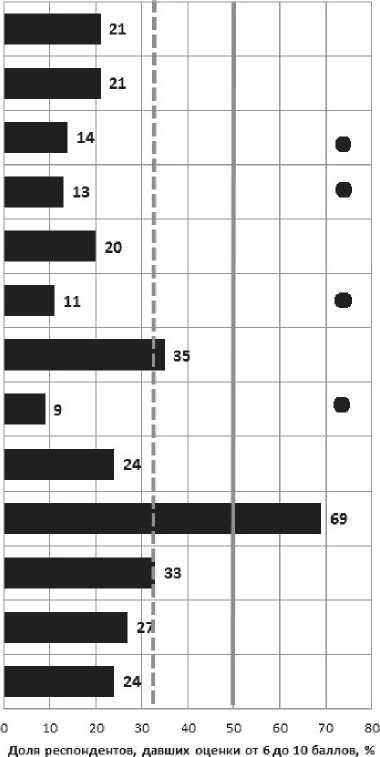

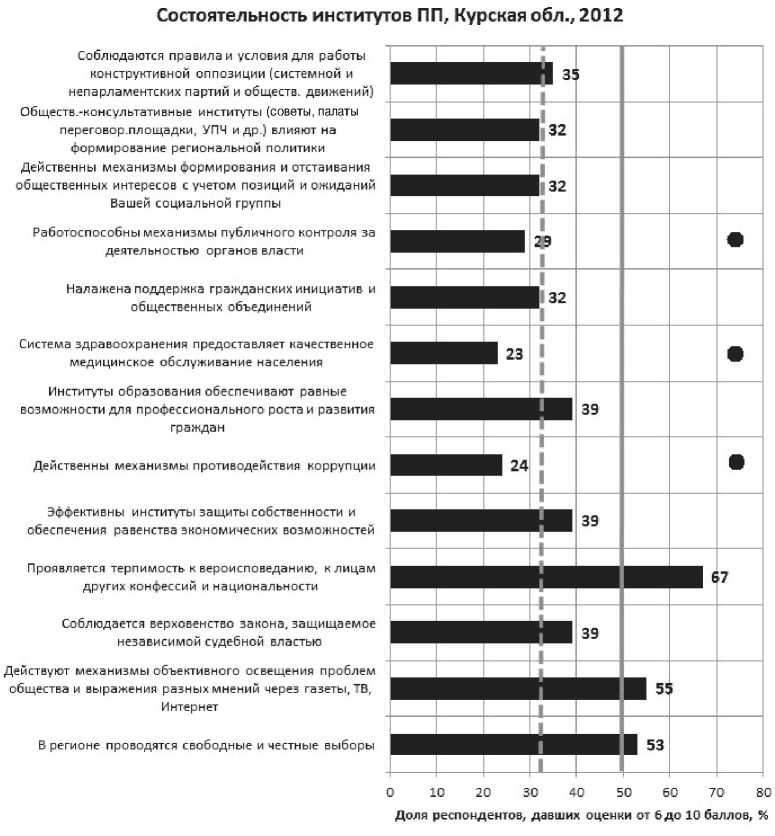

Как видно из рис.4, всего три института ПП в Курской обл. попали в категорию состоятельных. Это терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности, механизмы объективного освещения проблем общества в СМИ и институт выборов.

Завершая описание предложенного показателя оценки института ПП, можно сделать следующие выводы. Разработанный нами инструментарий оценки деятельности институтов и субъектов публичной политики в субъектах РФ позволяет получать важную информацию, которая может быть использована для выработки

Рисунок 4. Оценка состоятельности институтов и механизмов ПП в Курской обл.

решений по совершенствованию функционирования отдельных институтов ПП. Предложенный критерий оценки состоятельности институтов ПП конструктивен хотя бы потому, что явно выявляет слабые места (несостоятельные институты) в региональной публичной политике, что может помочь в установлении приоритетов и определении первоочередных задач для улучшения ситуации с взаимодействием власти и гражданского общества. Примеры оценок состоятельности институтов ПП в двух регионах РФ демонстрируют сопоставимость результатов и в то же время показывают, что далеко не все институты ПП могут быть «исправлены» с федерального уровня. Только представители регионального гражданского общества того или иного региона на собственном опыте ощущают пробелы в деятельности отдельных институтов и, выделяя через свои оценки несостоятельные и слабо состоятельные, «подсказывают» региональным властям, что требует улучшения в первую очередь. Иными словами, для обеспечения устойчивости общественного развития при институциональном реформировании очень важен принцип горизонтальной интеграции. Последнее предполагает, что преобразование институтов социально-политической сферы происходит не изолированно от публичной сферы и социально-политических акторов, а, напротив, в тесном взаимодействии с продвижением интересов и ожиданий основных агентов публичного поля в регионе, заинтересованных в эффективном функционировании данных институтов.

Список литературы О состоятельности институтов публичной политики

- Зайцев А.В., Никовская Л.И., Якимец В.Н. 2012. Публичная политика в Костромской области: субъекты и институты (по результатам социологического исследования). -Вестник Костромского ГУ им. Некрасова. Т. 18. № 4-5. С. 146-153

- Якимец В.Н. 2010. Оценка состояния институтов и механизмов публичной политики в российских регионах. -Политические институты в современном мире. Санкт-Петербург: ООО «Аллегро»

- Якимец В.Н., Никовская Л.И., Курзанова Д.С. 2012. Антирейтинг институтов и механизмов публичной политики. -Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 10-й международной конференции. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Ч. I. 130-139

- Якимец В.Н., Никовская Л.И. 2012. Публичная политика в России: проблемы и пути конструктивного выстраивания: доклад. -Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия. Материалы VI Всероссийского конгресса политологов. Доступ: http://rapn.ru/in.php?part=in&gr=1594&n=35&p=0&to=congresses