О современных подходах к системному проектированию эффективной структуры федеральных органов исполнительной власти

Автор: Власенкова Е.А., Садков В.Г.

Журнал: Вопросы современной экономики @economic-journal

Рубрика: Профессиональный анализ хода экономических преобразований в России

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье предложены подходы к формированию эффективной структуры органов государственного управления, обеспечивающей инновационное развитие государства. Рассмотрены понятия качества и эффективности государственного управления и предложена система критериев оценки результатов деятельности органов государственного управления.

Структура органов государственного управления, принципы формирования эффективных организационных структур, качество и эффективность государственного управления, ключевые показателей качества и эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/14340821

IDR: 14340821 | УДК: 334.02

Текст научной статьи О современных подходах к системному проектированию эффективной структуры федеральных органов исполнительной власти

Поиск оптимальной структуры федеральных органов исполнительной власти продолжается в течение более чем двадцатилетнего периода существования рыночных отношений. При проведении реорганизаций в этой сфере в определенной степени были попытки учета зарубежного и советского опыта построения системы исполнительной власти. Однако получаемые решения не отличались системностью применяемых подходов. Результаты таких действий негативно влияют на конечные результаты деятельности исполнительной власти и негативно отражаются на качестве социальноэкономического развития государства. С одной стороны, имеет место дублирование сфер деятельности разными министерствами и ведомствами, а с другой стороны, можно отметить наличие множества пробелов в регулировании и управлении отдельными сферами.

Множественные реорганизации структуры органов исполнительной власти оказывали дезорганизационное воздействие на их деятельность, приводили к оттоку квалифицированных кадров. Следует отметить, что проведение реорганизации структуры органов власти в соответствии с изменениями социально-экономической или общественно-политической ситуации необходимы, но частое проведение реорганизаций говорит о поспешности и несистемности принимаемых решений.

Недостаточная системность существующей структуры органов исполнительной власти на федеральном уровне выражается в следующем:

-

1) службы как надзорные органы входят в структуру поднадзорных министерств, что противоречит требованиям эффективного управления и контроля;

-

2) отдельные функции системы (иерархии) функций государственного управления обеспечены полномочиями структуры органов управления;

-

3) нелогичное включение отдельных органов управления в структуру некоторых министерств (в частности, вхождение в структуру Министерства промышленности и торговли РФ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, однако техническое регулирование и

- стандартизация должны охватывать, помимо промышленности и торговли, и другие сферы и отрасли экономики);

-

4) чрезмерное количество контролирующих органов, что порождает определенный дисбаланс между стратегическим целеполаганием и контрольнонадзорной деятельностью;

-

5) создание отдельных министерств по развитию Дальнего Востока, по делам Северного Кавказа, по делам Крыма вместо логичного включения соответствующих агентств в структуру Министерства экономического развития РФ (или - ранее, до упразднения, - в структуру Министерства регионального развития);

-

6) нелогичность наименований отдельных органов управления второго уровня (представляется, что такие федеральные службы как Росреестр, Роспатент, Роструд, Росстат исходя из выполняемых данными органами функций должны быть агентствами).

Можно выявить и иные нелогичности, что требует определенных преобразований в рассматриваемой сфере.

Основу формирования эффективных организационных структур, в том числе структуры органов государственного управления, обеспечивающей инновационное развитие государства, должны составлять принципы:

-

1. системный характер и полнота спектра функций органов государственного управления;

-

2. целевая ориентация на конечные результаты всех функций и задач системы управления;

-

3. сочетание функционального, линейного и программно-целевого подходов к построению структуры органов государственного управления;

-

4. соответствие функций, полномочий и ресурсов органов государственного управления;

-

5. оптимальное сочетание централизации функций, полномочий и ресурсов на общегосударственном уровне с необходимой и достаточной самостоятельностью органов управления всех уровней;

-

6. максимальный охват управленческих функций деятельностью системы органов государственного управления с отсутствием дублирования функций и задач этих органов;

-

7. вменение необходимого и достаточного объема полномочий органов государственного управления в целях наделения их возможности самостоятельного принятия управленческих решений в части закрепленных за ними функций;

-

8. межотраслевая координация управления комплексами взаимосвязанных отраслей;

-

9. наличие горизонтальных связей между органами государственного управления и минимизация вынесения вопросов на более высокий уровень;

-

10. ответственность самих органов управления, входящих в их состав подразделений и их руководителей за конечные результаты деятельности и обеспечение конечно-результатной мотивации кадрового состава.

С учетом обозначенных принципов предлагается вместо действующих на высшем уровне государственного управления разнородных структур (министерств, агентств, служб и др.) сформировать структуру органов государственного управления, учитывающую специфику объектов управления и выполняемых ими функций, включающую следующие элементы: Правительство, федеральные министерства, государственные комитеты и надзоры. Кроме того, в составе этих структур могут быть выделены федеральные службы, агентства и комиссии.

При определении формата органа следует учитывать, что министерства обладают сетью координируемых или подведомственных организаций, которые осуществляют производство продукции или оказание услуг, в то время как государственным комитетам подведомственны соответствующие координационные и управленческие органы. Министерства, государственные комитеты и надзоры обладают равным статусом, а руководитель государственного комитета и государственного надзора находится в ранге министра.

Основными критериями разграничения в целях отнесения структуры к федеральным службам, федеральным агентствам и федеральным комиссиям являются следующие:

-

- федеральные службы - они напрямую осуществляют управление соответствующей сферой, обладают разветвленной региональной сетью подведомственных структур и значимой численностью персонала;

-

- федеральные агентства - осуществляют управление и софт-регулирование деятельности объектов соответствующей сферы, включают подведомственные управленческие структуры;

-

- федеральные комиссии - по роду деятельности не относятся к числу органов текущего управления, осуществляют деятельность периодически.

-

2.11 Государственный комитет геодезии и картографии РФ

-

2.12 Государственный комитет по государственным резервам РФ

-

2.13 Государственный комитет по печати, телерадиовещанию и средствам массовых коммуникаций РФ

-

2.14 Государственный комитет безопасности и внутренних дел РФ (включая службу внутренних дел, службу внешней разведки, службу охраны, фельдъегерскую службу, антинаркотическую службу)

-

3.1 Министерство здравоохранения РФ

-

3.2 Министерство образования, науки и инноваций РФ (включая агентство по образованию; агентство по науке и интеллектуальной собственности)

-

3.3 Министерство культуры и искусства РФ

-

3.4 Министерство по делам молодежи, спорта и туризма РФ

-

3.5 Министерство сельского хозяйства и продовольственного обеспечения РФ

-

3.6 Министерство обороны и пограничной службы РФ (включая агентство по оборонному заказу, поставкам вооружения и

-

3.7 Министерство оборонной промышленности РФ (включая агентства по боеприпасам, традиционному вооружению, системам управления, военному кораблестроению, военному авиастроению)

-

3.8 Министерство атомных технологий РФ

-

3.9 Министерство специального строительства РФ

-

3.10 Министерство природных ресурсов и рыболовства РФ (включая агентства земельных ресурсов, водных ресурсов, лесного хозяйства, агентство недропользования, агентство рыболовства).

-

3.11 Министерство промышленности и торговли РФ (включая агентство топлива и энергетики, агентство по машиностроению и приборостроению и другие агентства по ключевым комплексам, агентство по товарам потребления и торговле)

-

3.12 Министерство иностранных дел, геополитики и международных культурных отношений РФ

-

3.13 Министерство транспорта РФ (включая агентство

-

3.14 Министерство связи и информатизации РФ

-

3.15 Министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий

-

3.16 Министерство юстиции РФ

-

3.17 Министерство финансов и налогов (включая федеральную налоговую службу, федеральное казначейство (службу), федеральную службу финансового мониторинга и аудита, федеральное агентство по финансово-кредитным рынкам)

-

3.18 Министерство космических программ

-

4.1 Федеральное агентство горного и промышленного надзора РФ

-

4.2 Федеральное агентство радиационного надзора и ядерной безопасности

-

4.3 Федеральное агентство по надзору за санитарно

-

4.4 Федеральные агентства по надзору в сфере здравоохранения,

III. Федеральные министерства РФ

специальной техники, агентство по техническому и экспортному контролю, агентство по военно-техническому сотрудничеству)

железнодорожного транспорта; агентство автомобильного

транспорта; агентство воздушного транспорта; агентство водного транспорта)

IV. Федеральные надзоры РФ (находятся в

подчинении Председателя Правительства

эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной безопасностью

В таблице 1 представлен проект структуры федеральных органов исполнительной власти государства, разработанный на основе сформулированных базовых принципов формирования эффективных управленческих структур.

Таблица 1 - Проектирование структуры федеральных органов исполнительной власти государства [3]

|

I. Правительство Российской Федерации |

|

|

II. Государст венные комитеты Российской Федерации |

общественного развития и экономики РФ

отношений РФ

региональной и миграционной политики РФ

антимонопольное агентство, федеральное агентство ценового и тарифного регулирования)

|

|

РФ и курируются его заместителями) |

защиты прав потребителей и социального развития

(включая российскую аттестационную комиссию)

природопользования

массовых коммуникаций

|

|

V. Иные федеральные органы исполнительной власти |

при Президенте РФ

РФ

|

Рассматривая вопрос формирования системы оценки качества и эффективности государственного управления, мотивации деятельности на конечные результаты соответствующих органов, их структурных подразделений и управленческого персонала, можно отметить, что эта система должна базироваться на ряде концептуальных положений:

-

- «качество», характеризуемое как уровень исполнения органами государственного управления функций государства по отношению к обществу в целом и гражданину;

-

- «эффективность» как уровень исполнения органами государственного управления функций государства по отношению к обществу в целом и гражданину, сопоставимая с объемом затраченных ресурсов (финансовых, природных, трудовых и материальных).

Эти понятия взаимосвязаны, и представляется целесообразным в общем случае использовать единое определение «качество и эффективность» государственного управления. Этот двуединый параметр определяется такими аспектами как:

-

1) системность построения функций и структур органов государственного управления;

-

2) достаточный уровень квалификации и компетентности

управленческого состава этих органов;

-

3) адекватность полномочий и ресурсной базы подразделений и оптимальное их распределение по уровням системы органов управления;

-

4) наличие системы показателей, обеспечивающих справедливую оценку и мотивацию на конечные результаты структурных подразделений и персонала.

Логическая схема организации и проведения оценки качества и эффективности государственного управления представлена на рисунке 1.

Концептуальная модель развития общества и государства

I

Система (иерархия) конечных ценностей жизнедеятельности общества

Система (иерархия) стратегических целей развития общества и государства на период 10–15 лет

Система критериев оценки результатов и эффективности общества и государства

Рис. 1. Логическая схема оценки качества и эффективности государственного управления

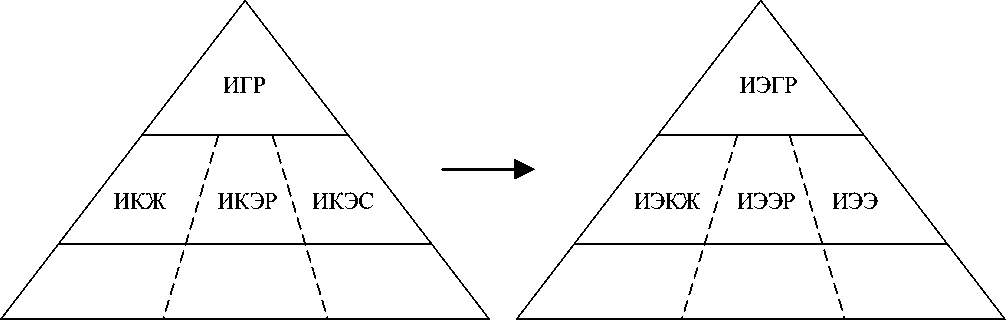

Система критериев оценки результатов и эффективности общества и государства приведена на рисунке 2.

Первый уровень представлен интегральным показателем гармоничного развития (ИГР). Второй уровень - субинтегральные показатели: качества жизни (ИКЖ), качества экологической среды (ИКЭ), качества и результатов экономического развития (ИКЭР).

Введение параметра эффективности несколько видоизменяет систему показателей оценки первого и второго уровня:

-

- первый уровень - интегральный показатель эффективности гармоничного развития (ИЭГР).

-

- субинтегральные показатели второго уровня представлены показателями эффективности обеспечения качества жизни (ИЭКЖ); эффективности обеспечения качества экологического развития (ИЭЭР); эффективности (интенсификации, инновационности) экономики (ИЭЭ).

Третий уровень включают подсистемы локальных критериев: качества жизни, качества экологической среды и эффективности развития экономики (выражающейся в ее интенсификации и инновационности).

Рис. 2. Система критериев оценки результатов и эффективности общества и государства

В проектировании эффективных систем управления важно обеспечить справедливую оценку деятельности органов государственного управления, их подразделений и персонала в соответствии с критериями, ориентирующими их работу на конечные результаты. Такой подход может быть определен как «программирование и бюджетирование, ориентированное на результат и эффективность» (ПБОРЭ) как более полное определение похода «БОР». Результаты данной оценки должны лечь в основу системы мотивации.

Оценка деятельности структур государственного управления и деятельности каждого конкретного сотрудника часто производится с учетом уровня исполнительской дисциплины. Однако более важными показателями оценки деятельности управленческих структур и персонала являются конечные результаты на основе ключевых показателей качества и эффективности (КПКЭ). Чтобы учесть данные приоритеты, предлагается формирование интегрального критерия оценки деятельности структуры государственного управления, который формируется из двух блоков:

-

1) блок оценки результатов и эффективности ( 2 V1 i ), вес которого составляет 0,65 (К1 (i) = 0,65);

-

2) блок оценки уровня исполнительской дисциплины ( Z V2 i ) с общим весом 0,35 (К2 (i) = 0,35).

Т.е. в структуре интегрального критерия качества и эффективности деятельности управленческих структур и персонала (IKKЭ) 2/3 по значимости (в соответствии с их функциями и полномочиями) должно приходиться на оценку и мотивацию по конечным результатам на основе ключевых показателей качества и эффективности (КПКЭ). IKKЭ рассчитывается по формуле:

1ККЭ = ]Г V 1,. X K 1 ( i ) + ]Г V 2,. X K2 ( i ). i = 1 i = 1

При этом, чтобы не затруднять проведение оценки, число показателей целесообразно ограничить 10 - 20 критериями.

С учетом представленной системы показателей оценки деятельности органов государственного управления, их структурных подразделений и персонала, представляется целесообразным следующий подход к организации оплаты труда кадрового состава органов государственного управления и мотивации труда, предполагающий наличие двух элементов в структуре заработной платы:

-

- базовая часть оплаты труда - формируется в соответствии с законодательством о государственной службе и может составлять до 50% от общего максимально возможного размера оплаты труда;

-

- стимулирующая часть - устанавливается согласно предлагаемой системе оценочных и стимулирующих показателей, позволяя увеличивать базовую часть до 100% от ее величины при наличии максимальных положительных оценок.

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

ФОТ = БЧ + СЧ; СЧ = IKKЭ * max СЧ.

где ФОТ – фонд оплаты труда;

БЧ – базовая часть оплаты труда;

СЧ – стимулирующая часть оплаты труда, max СЧ≥БЧ.

IKKЭ - интегральный критерий качества и эффективности деятельности управленческих структур и персонала.

Для проведения оценки результативности и эффективности деятельности органов государственного управления требуется соответствующая информационно-статистическая база, чтобы статистические данные по всем сферам деятельности, включая образование, науку и инновации, могли быть использованы для проведения оценки конечных результатов и эффективности этой деятельности.

В этой связи данная модель оценки работы органов государственного управления и мотивации их кадрового состава направлена на обеспечение целевой ориентации деятельности данных органов на конечные результаты, что предполагает реализацию концепции «ПБОРЭ».

Предлагаемая система критериев оценки результатов деятельности на примере Государственного комитета стратегического программирования общественного развития и экономики представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Система критериев оценки результатов деятельности Государственного комитета стратегического программирования общественного развития и экономики

|

Критерии оценки результатов (качества и эффективности) деятельности |

Расчет |

|

К1 - Темп роста индекса гармоничного развития по сравнению с базовым годом |

K1 = ИГР(Т) xW0% ИГР(Т-1) |

|

К2 - Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с базовым годом |

K2= ВВП(Т) ×100% ВВП(Т-1) |

|

К3 - Темп роста индекса качества жизни по сравнению с базовым годом |

K3= ИКЖ(Т) ×100% ИКЖ(Т-1) |

|

К4 - Количество вновь созданных за год рабочих мест по отношению к среднему количеству рабочих мест, созданных за последние 5 лет |

K4= КРМ(Т) ×100% КСР(5) |

|

К5 - Количество вновь созданных за год рабочих мест на малых предприятиях по отношению к среднему количеству рабочих мест на малых предприятиях за последние 5 лет |

K5= КРММП(Т) ×100% КРММП(5) |

|

К6 - Уровень удовлетворенности платежеспособного спроса населения по важнейшим товарам потребления |

K6= Z ФШТ) x 1 oo% , Z nC i (T) где ПС – платежеспособный спрос; |

|

ФП – фактическое потребление |

|

|

К7 - Уровень цен на основные потребительские товары и услуги по отношению к уровню соответствующих цен за предшествующий год |

K7= УЦ(Т) ×100% УЦ(Т-1) |

|

К8 - Уровень доходов на одного жителя по отношению к соответствующему показателю за предшествующий год |

K8= УД(Т) ×100% УД(Т-1) |

|

К9 - Уровень инвестиций в расчете на одного жителя по сравнению с соответствующим показателем за предшествующий год |

K9= У ( ) ×100% УИ(Т-1) |

|

К10 - Норма накопления по сравнению со средней нормой накопления за предшествующие 5 лет |

K10= НН(Т) ×100% НН(5) |

|

К11 - Уровень износа основных фондов по сравнению с соответствующим показателем за предшествующий год |

K11= УИОФ(Т) ×100% УИОФ(Т-1) |

|

К12 - Ввод в действие основных фондов инновационного уровня по сравнению с соответствующим показателем за предшествующий год |

K12= ВОФ(Т) ×100% ВОФ(Т-1) |

|

К13 - Ввод в действие жилья по сравнению с соответствующим показателем за предшествующий год |

K13= ВЖ(Т) ×100% ВЖ(Т-1) |

|

К14 - Ввод в действие объектов социальной сферы (по основным отраслям) по сравнению с соответствующими показателями за предшествующий год |

N (Т) K14= ВСОi :N×100% t 1 BCO i (T-i) |

|

К15 - Интегральный критерий эффективности гармоничного развития по сравнению с соответствующим показателем за предшествующий год |

K15= ( ИГР(Т) : ИГР(Т —Р lxW 0%, ( РСФБ(Т ) РСФБ(Т - 1) ) где ИГР – индекс гармоничного развития; РСФБ – расходы по сводному финансовому балансу |

|

К16 - Уровень исполнительской дисциплины персонала по документообороту |

K16= КСИД ×100% , ОКД где КСИД – число своевременно исполненных документов; ОКД – число поступивших документов |

Система критериев оценки результатов деятельности Государственного комитета социального развития и трудовых отношений РФ приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Примерная система критериев оценки результатов деятельности Государственного комитета социального развития и трудовых отношений РФ за период

|

Критерии оценки результатов деятельности |

Расчет |

|

К1 - Число вновь созданных рабочих мест по отношению к среднегодовому числу рабочих мест, созданных за предыдущий пятилетний период |

K1=КРМ'' х100% КРС(5) |

|

К2 - Количество вновь созданных рабочих мест в малом бизнесе к среднегодовому числу рабочих мест на малых предприятиях за предыдущий пятилетний период |

K2=КРММП(Т) 1X0% КРММП(5) |

|

К3 - Соотношение потребности в специалистах и рабочих на рынке труда и числа специалистов и рабочих, прошедших подготовку и переподготовку |

K3= ФПРС(Т) хюо% ПРС(Т) |

|

К4 - Уровень безработицы по отношению к среднегодовому уровню безработицы за предыдущий пятилетний период |

K4= УБ(Т) х100% СУБ(5) |

|

К5 - Число рабочих и специалистов, успешно прошедших переподготовку, обучение дефицитным профессиям к среднегодовой их численности за предыдущий пятилетний период |

K5= КПРС(Т) х100% СКПРС(5) |

|

К6 - Соотношение минимального размера оплаты труда и минимального потребительского бюджета |

K6= МРОТ(Т) х100»% МПБ(5) |

|

К7 - Отношение средней заработной платы к величине рационального потребительского бюджета |

K7= СРОТ(Т) х100% РПБ(Т) |

|

К8 - Отношение средней пенсии к средней заработной плате |

K8= СРП(Т) х100% СРОТ(Т) |

|

К9 - Отношение средней пенсии к величине минимального потребительского бюджета |

K9= СРП(Т) х100% МПБ(Т) |

|

К10 - Величина децильного коэффициента дифференциации доходов как отношение доходов 10% самых богатых к доходам 10% самых бедных граждан |

K10= ДВ(10%) х100% ДН(10%) |

|

К11 - Численность работников, занятых на производствах с вредными условиями труда, к общему числу занятых в экономике |

K11= КРВУ (Т) х100% КРЗЭ |

|

К12 - Число граждан, получающих необходимую и достаточную социальную поддержку, к общему числу граждан, нуждающихся в ней |

K12= КГОСЩТ) х 100% КГТСП (Т) |

|

К13 - Обеспеченность населения объектами социальной сферы |

N К13=у2±^: N Х 100% м НО 1 |

|

К14 - Интегральный индекс качества жизни населения за период к соответствующему базовому индексу |

K14= ИКЖ (Т) х 100% ИКЖ (Т-1) |

|

К15 - Уровень исполнительской дисциплины персонала по документообороту |

K15= КСИД х100%, ОКД где КСИД - число своевременно исполненных документов; ОКД - число поступивших документов |

Предлагаемая примерная система критериев оценки результатов деятельности на примере Министерства образования, науки и инноваций представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Примерная система критериев оценки конечных результатов деятельности Министерства образования, науки и инноваций РФ за период

|

Критерий оценки деятельности |

Расчет |

|

К1 – Отношение фактической обеспеченности территорий учреждениями дошкольного и среднего образования, оснащенных современным оборудованием, к нормативному уровню |

к 1 = X у ФОТ х 100% N 1 НО |

|

К2 – Отношение фактической обеспеченности учреждений дошкольного и среднего образования педагогическим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и прошедшим аттестацию, к нормативному уровню |

к 2 = — У ДО- х 100% N 1 НО |

|

К3 - Уровень соответствия молодых специалистов потребностям современного рынка труда и его прогнозируемого состояния |

N к 3 = — У--- i— х 100% N 1 ПС i ( П ) |

|

К4 - Уровень качества образования (по разносубъектным экспертно-социологическим оценкам: работодатели, службы занятости, выпускники по прошествии 5, 10 лет после выпуска) |

к 4 = 1 f «ОФ х 100% N 1 КОЭ КОФ i - оценка качества образования по шкале от 1 до 5; КОЭ=5 |

|

К5 - Количество полученных российскими учеными международных премий за научные достижения в расчете на одного жителя по сравнению с аналогичным показателем по государству - эталону |

к 5 = 1 У ЛМП_ х 100% N 1 КМПЭ |

|

К6 - Число научных открытий и патентов в расчете на одного жителя к аналогичному показателю по государству - эталону |

к 6 = 1 У К°" х 100% N 1 КОПЭ |

|

К7 - Удельный вес расходов на науку и инновации в ВВП и консолидированном бюджете по сравнению с аналогичным показателем по государству - эталону |

к 7 = — У ДРН1 х 100% N 1 ДРНЭ i |

|

К8 - Удельный вес внедренной в производство высокоэффективной научно-инновационной продукции (технологий) в расчете на одного жителя, к аналогичным показателям по государству - эталону |

к 8 = 1 у ДГВП_ х 100% N 1 ДГВПЭ |

|

К9 - Качество кандидатских и докторских диссертаций (по репрезентативной выборке из числа защищенных диссертаций, утвержденных ВАК, по которой проведена вторичная независимая научно-общественная экспертиза) (по шкале от 1 до 5) |

N к 9 = — У--- х 100% N 1 ЭБО ФБО i – фактическая средняя оценка качества диссертаций по научному направлению «i» в интервале (1 ^ 5); ЭБО i – эталонная балльная оценка, равная 5 |

|

К10 - Средняя заработная плата в сфере общего образования к средней заработной плате по стране |

K10= СЗПО0 х100% СЗПР |

|

К11 - Средняя заработная плата в сфере среднего специального образования к средней заработной плате по стране |

сзпссо K11=-------х100% СЗПР |

|

К12 - Средняя заработная плата в сфере высшего профессионального образования к средней заработной |

K12= СЗПВ0 х100% СЗПР |

|

Критерий оценки деятельности |

Расчет |

|

плате по стране |

|

|

К13, К14, К15 - Качество соответственно общего, среднего специального и высшего образования по трехсторонним экспертно-социологическим оценкам |

К13 = (1÷5) х 100% К14 = (1÷5) х 100% К15 = (1÷5) х 100% |

|

К16 - Эффективность общего образования как отношение результатов к затратам |

К16 = ∑РООi / ∑Zi х 100% |

|

К17 - Эффективность среднего специального образования как отношение результатов к затратам |

К17 = ∑РССОi / ∑Zi х 100% |

|

К18 - Эффективность высшего образования как отношение результатов к затратам |

К17 = ∑РВОi / ∑Zi х 100% |

|

К19 - Интегральная эффективность системы образования России |

К19 = 1/3 (К16 + К17 + К18) |

|

К20 - Уровень исполнительской дисциплины персонала по документообороту |

К20 = КСИД / ОКД х 100%, где КСИД – число своевременно исполненных документов; ОКД – число поступивших документов |

Следует также отметить, что условиями обеспечения целенаправленного, эффективного и стабильного развития государства являются: наличие концептуальной модели развития общества, рассмотренная в работе [2] которая пока не сформирована, целостная система основополагающих законодательных актов, наличие эффективной структуры органов государственной власти, а также эффективность их кадрового состава.

Список литературы О современных подходах к системному проектированию эффективной структуры федеральных органов исполнительной власти

- Власенкова Е.А. К вопросу о формировании систем целевых показателей и индикаторов оценки качества и эффективности деятельности органов власти в регионе/Е.А. Власенкова//Региональная экономика: теория и практика. -2014. -43 (370) -С. 34-44.

- Садков В.Г. Системные основы формирования общества XXI века и модель основного закона России/В.Г. Садков. -М.: Прогресс, 2008. -168 с.

- Садков В.Г. Концептуальные основы создания модели эффективной налоговой системы/В.Г. Садков, Л.С. 4. Гринкевич, В.А. Кононов//Россия на рубеже веков. М.: Прогресс, 2000.