О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях

Автор: Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обобщение доступного фактического материала по комплексному изучению распределения алмазов позволило охарактеризовать его в докембрийских, верхнепалеозойских и мезозойских осадочных толщах Сибирской платформы. Получены новые данные по особенностям состава и распространения алмаза в современных и древних отложениях основных алмазоносных районов Лено-Анабарской, Центрально- Сибирской и Тунгусской субпровинций. Установленная в отдельных алмазоносных районах близость типоморфных особенностей алмазов в осадочных толщах этих возрастов свидетельствует о формировании вторичных коллекторов за счет размыва более древних (в том числе докембрийских) продуктивных толщ или среднепалеозойских коренных источников. Отмечена полигенность минералогических ассоциаций алмазов из разновозрастных россыпей в пределах отдельных алмазоносных районов, что можно успешно использовать при прогнозировании и поисках коренных источников минерала.

Верхнепалеозойские и мезозойские отложения, сибирская платформа, алмаз и алмазоносные россыпи

Короткий адрес: https://sciup.org/147246235

IDR: 147246235 | УДК: 551.311.231:553.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.149

Текст научной статьи О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях

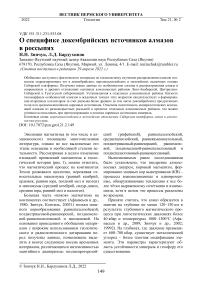

Эволюции магматизма (в том числе и алмазоносного) посвящена многочисленная литература, однако не все выделяемые его этапы освещены в необходимой степени детальности. Рассматривая в целом изменение площадей проявлений магматизма в геологической истории (рис. 1), можно отметить, что магматический процесс на континентах Земли развивался циклично, переживая относительные максимумы (ранний кембрий, ордовик, ранняя юра, поздний мел и неоген) и минимумы (средний кембрий, силур-девон, средняя юра, ранний мел и палеоген).

Большая часть «пиков» магматизма на континентах соответствует (Афанасьев и др., 1980; Зинчук, Коптиль, 20031) эпохам мощного корообразования: раннепалеозойской, позднетриасовой-раннеюрской, позднемело-вой-раннепалеогеновой и миоценовой. На основании проведенного обобщения материалов с широким использованием геологического и радиологического датирования пород получены данные, позволившие выделить в неогее следующие восемь временных интервалов, различающихся интенсивностью мантийного диапиризма: позднепротерозой- ский (рифейский), раннепалеозойский, среднепалеозойский, раннекаменноугольный, позднетриасовый-раннеюрский, раннемеловой, позднемеловой-раннепалеогеновый и позднепалеогеновый-ранненеогеновый.

Выполненными ранее исследованиями было установлено, что внедрение алмазоносных диатрем, коровый магматизм, формирование мощных кор выветривания (КВ) – процессы взаимосвязанные и одновременные, обнаруживающие тенденцию к все более чётко выраженному сочетанию и взаимосвязи, хотя в целом эти процессы разделены во времени.

Принято считать, что алмаз образуется в мантии на глубинах не менее 120–150 км в результате глубинного магматического процесса при литостатических давлениях более 40 кбар и температурах 1000–1300°С (Афанасьев и др., 2009; Зинчук и др., 2002; 19992). На глубинах, где давление превышает 600–700 кбар, существует металлический углерод – более плотная модификация элемента. Эти параметры характеризуют область устойчивости минерала и геосферу его существования.

Рис. 1. Магматизм областей платформенного типа развития, не подвергшихся морским трансгрессиям, и интенсивность внедрения потенциально алмазоносных диатрем в неогее Земли: I – интервалы геохронологической шкалы; II – площади, занятые магматитами в областях платформ вне ареалов трансгрессий; III – результаты полуколичественной оценки интенсивности процессов внедрения трубок взрыва потенциально алмазоносных пород. Соединяющая интервалы массового внедрения диатрем тонкая сплошная или прерывистая линия – единичные случаи мантийного диапиризма

Многие исследователи полагают, что в начале истории нашей планеты весь углерод мог существовать в виде высокобарических разновидностей и в дальнейшем, в связи с изменением Р-Т условий, речь шла лишь об обратной трансформации, формировании скоплений графита. Использование Sm/Nd изотопной системы для включений низ-кохромистых гранатов перидотитового парагенезиса (ранний архей) из кимберлитовых трубок Кимберли и Финш на ЮжноАфриканской платформе (ЮАП) показали модельный возраст 3,3 млрд лет (ранний архей), интерпретируемый как время образования алмаза. Другие, более обогащенные кальцием гранаты перидотитовой ассоциации из кимберлитов рифейской диатремы Премьер (ЮАП), при анализе построенных для них изохронных диаграмм (Sm/Nd изотопная система) указали на дату около 2 млрд лет (ранний протерозой). Возможно, здесь имело место омоложение, связанное со становлением гипербазитов Бушвельдского комплекса, имеющего именно этот возраст. Включения эклогитового парагенезиса (Е-тип) указывают на различный, изменяющийся в различных диатремах даже в пределах одного поля возраст алмазов – преимущественно протерозойский. Три сульфидных включения Р-типа из трубки Удачная Сибирской платформы (СП) подтвердили Re-Os модельный возраст алмазов – 3,1–3,5 млрд лет (ранний архей). Даты около 3,0–3,5 млрд лет назад, скорее всего, определяют нижний возрастной предел для зерен алмаза, сохранившихся ныне на глубинах верхней мантии. Более древние алмазы катархея тоже возникали, но в условиях чрезвычайно переменчивых, преимущественно высоких температур и давлений переходили тогда же в иные модификации и соединения углерода. Поступлению их на поверхность Земли даже в архее мешали преобладание пластичных дислокаций и слишком высокие температуры плавления потенциальных транспортеров-коматиитов («криптогенный интервал истории алмаза»). Появление зерен алмаза на поверхность Земли произошло в раннем протерозое, с которого начался «экстрагенный интервал истории минерала».

Для многих алмазоносных регионов мира отмечены проявления и признаки докембрийской алмазоносности (Афанасьев, Зинчук, 1999; Афанасьев и др., 1980; 1998; 2000;

2002; Василенко и др., 2000; Зинчук, 2017, 2018; Зинчук, Бардухинов, 2001; Зинчук и др., 1997, 2002, 2004). При этом количество известных коренных источников алмазов докембрийского возраста достаточно ограничено (Зинчук и др., 19991). Это связано с рядом причин: перекрытием древних коренных источников более молодыми осадками; возможной большой величиной эрозионного среза, из-за которой на уровне верхней эрозии тел могут обнажаться лишь незначительные по площади корневые части; возможной сильной измененностью первичных пород либо их необычным составом и т.д. Более широко представлены докембрийские россыпи алмазов (Афанасьев и др., 2000; Гладков и др., 2008; Дукардт, Борис, 2000; Егоров и др., 2003; Зинчук, 1992). Во многих случаях алмазы этих россыпей имеют высокое качество, благодаря чему такие алма-зопроявления являются рентабельными даже при невысоком содержании минерала. Докембрийские алмазоносные формации мира обоснованы по комплексу «признаков древности» алмазов, включающих: а) своеобразный морфологический спектр алмазов, характеризующийся преобладанием округлых ромбододекаэдроидов, а также повышенным по сравнению с фанерозойскими источниками количеством кубоидов; б) наличие скрытокристаллических разновидностей алмаза – карбонадо и балласов, присущих только месторождениям докембрийского возраста; в) зеленая окраска поверхностного слоя кристаллов и присутствие зеленых и бурых пятен пигментации, причиной появления которых является радиационное облучение алмазов в природных условиях и нагрев, вследствие которого зеленые пятна пигментации становятся коричневыми; г) наличие алмазов, инкрустированных кварцем или заключенных в оболочку из мелкокристаллического кварца, претерпевших метаморфизм вмещающих пород; д) значительный механический износ, выраженный в появлении вы-колков, серповидных и кольцевых трещин, ромбической сеточки трещин на поверхности кристаллов; е) повышенная крупность и высокое качество алмазов как результат сортировки при формировании древних прибрежно-морских россыпей; ж) ожелезнение кристаллов по поверхностным микротрещи- нам, вплоть до образования гематитовых оболочек и примазок окислов марганца, свидетельствующее о пребывании алмазов в условиях корообразования (Зинчук и др., 1982, 1987, 1993). Комплекс «признаков древности» сыграл большую роль в двух отношениях: а) им впервые была показана специфика докембрийской алмазоносности; б) он дал возможность выделять среди алмазов фанерозойских (в том числе современных) россыпей кристаллы, переотложенные из докембрийских россыпей. К числу важнейших признаков происхождения описываемого минерала из докембрийских источников указано тяготение повышенных концентраций алмазов с «признаками древности» к выступам докембрийского фундамента древних платформ. На Сибирской платформе (СП) это Алданский и Анабарский щиты, Оле-некское и Уджинское поднятия в Якутской алмазоносной провинции (ЯАП), а также Енисейский кряж.

Для выделения алмазов, потенциально связанных с докембрийскими источниками, отмечены отдельные особенности (Афанасьев, Зинчук, 1999; Зинчук, Бардухинов, 2021; Зинчук и др., 19991), хотя все они относятся к категории косвенных. По отдельности большинство из них свойственно и для алмазов из россыпей, сформированных за счет фанерозойских источников (Зинчук и др., 2004; 20032; Квасница и др., 1999; Котельников и др., 1995). За последнее время расширился феноменологический и концептуальный базис для оценки перспектив докембрийской алмазоносности. По результатам изучения россыпей северо-востока СП обосновано (Зинчук и др., 2005, 2007, 2008) наличие в них групп алмазов, полностью отсутствующих в фанерозойских кимберлитах – V и VII разновидности, по классификации Ю.Л. Орлова (1984), или содержащихся в кимберлитах в несопоставимо меньших количествах, чем в россыпях (II разновидность, скрыто-ламинарные округлые ромбододека-эдроиды бразильского или уральского типа). Эти обстоятельства, а также необычность некоторых их особенностей (изотопически легкий состав углерода алмазов V и VII разновидностей, преобладание алмазов эклогитовых парагенезисов, высокая степень механического износа, недостижимая в фанеро- зойских условиях россыпеобразования и ряд других) позволили предполагать (Зинчук и др., 1993, 2013; Котельников и др., 1986; Котельников, Зинчук, 1997) происхождение алмазов из докембрийских источников двух типов: а) тип кимберлитов или лампроитов, из которых могут происходить округлые ромбододекаэдроиды; б) неизвестные типы источников, из которых происходят алмазы V, VII и II разновидностей (Котельников, Зинчук, 20011, 20012, 2003; Котельников и др., 2006; Мацюк, Зинчук, 2001). Алмазы V и VII разновидностей распространены только в россыпях северо-востока СП, что дает основание предполагать эндемичность их источников. Все потенциально докембрийские алмазы могли пройти через протерозойские прибрежно-морские россыпи. Это обстоятельство, а также более поздние физикохимические изменения, обусловили полное уничтожение индикаторных минералов-индикаторов (ИМК) коренных источников алмазов. Достоверно не выделены минералы – парагенетические или парастерические спутники этих алмазов, а кимберлитовые минералы (гранаты, пикроильмениты и хромшпинелиды) происходят из молодых кимберлитов и являются лишь гидравлическими попутчиками потенциально докембрийских алмазов (Афанасьев и др, 2009; Харькив и др., 1991, 1998; Хитров и др., 1987). Несмотря на гипотетический характер указанных предпосылок докембрийской ал-мазоносности, они весьма эвристичны, поскольку позволяют непротиворечиво соединить данные по продуктивности СП, не находящие объяснения в концепции исключительно фанерозойской и только кимберлитовой алмазоносности и расширить представления о структурно-тектонической позиции россыпей и россыпепроявлений потенциально докембрийских алмазов.

Для прогнозируемых докембрийских коренных источников СП предполагается различное распределение кристаллов описываемого минерала. Алмазы V и VII разновидностей распространены только в россыпях северо-востока платформы, причем их суммарное количество может достигать (Vasilenko in et., 2002; Grachanov in et., 2015; Serov in et., 2001) половины продукции россыпи (например россыпи реки Эбелях). Од-

Н.Н.Зинчук, Л.Д.Бардухинов нако на более южных участках их доля быстро уменьшается и южнее реки Муна алмазы этих разновидностей практически не встречаются. Не обнаружены они и на за-падном-юго-западном обрамлении Анабарского щита, на территории Красноярского края, на юге платформы в Иркутской области (фото 1). В литературе не описаны подобные алмазы в других алмазоносных регионах мира. Имеются описания алмазов V разновидности из различных районов и источников, однако эти алмазы диагностированы в соответствии с описаниями Ю.Л. Орлова исключительно по физиографическим признакам (Зинчук и др., 2002; Зинчук, Коптиль, 2003) и по комплексу типоморфных особенностей (изотопный состав углерода, структура, физические особенности) отличаются от аналогичной группы алмазов из россыпей северо-востока СП (Харь-кив и др., 1998; Grachanov in et., 2015). Есть основания полагать, что распространенные на северо-востоке платформы алмазы V и VII разновидностей более широко распространены на отдельных площадях северо-востока СП. В незначительных количествах алмазы П разновидности обнаружены и в россыпях, и в фанерозойских кимберлитах в разных частях платформы, однако максимальные концентрации этих алмазов (до 50% от общего количества) также характерны для северо-восточной части платформы, где перспективные участки тяготеют к выступам докембрия. Наиболее широко распространены на СП округлые ромбододекаэдроиды I разновидности, по классификации Ю.Л. Орлова (1984). В переменных количествах они встречаются в россыпях по всей территории платформы, тяготея к выступам докембрия (Дукардт, Борис, 2000; Харькив и др., 1998). При этом практически всегда округлые алмазы имеют повышенный размер (крупнее 1 мм), что связано с гидравлической сортировкой при формировании протерозойских прибрежно-морских коллекторов, из которых они переотлагались в более молодые отложения. Если в россыпях преобладают мелкие кристаллы (менее 1 мм), шансы встретить среди них округлые потенциально докембрийские алмазы невелики. Так, в россыпи реки Тычана (Тычанский алмазоносный район, Красноярский край), характери- зующейся повышенной крупностью минералов, округлые потенциально докембрийские алмазы составляют 30–40%, тогда как в россыпи Тарыдакская того же района, содержащей мелкие образования, таких кристаллов нет (Егоров и др., 2003; Зинчук и др., 2013). Не встречены такие кристаллы и в россыпи Дьюкунахская в верховьях реки Аламджа (приток реки Вилюй). Все эти россыпи формировались в прибрежно-морских условиях (Зинчук, 2013; Зинчук и др., 2004) и имеют хорошую гидравлическую сортировку ИМК, которая и обеспечила накопление потенциально докембрийских алмазов вместе с фа-нерозойскими кимберлитовыми кристаллами в россыпях с крупными гранулометрическими классами и отсутствие на перспективных участках с мелкими зернами минерала. Есть все основания констатировать, что округлые потенциально докембрийские алмазы распространены в качестве минералогического фона по всей СП. Именно такие алмазы содержатся (Егоров и др., 2003) в лампроито-вых жилах Ингашинского поля в Восточном Саяне, имеющих протерозойский возраст странены в мире повсеместно, причем во многих случаях они достоверно связаны (Зинчук и др., 2013) с докембрийскими коренными источниками и россыпями (трубка Маджгаван и протерозойские россыпи в Индии; дайковый кимберлитовый комплекс с возрастом 1200–1400 млн лет и россыпепро-явления в докембрийских формациях Тортья, Лекор, Бирим в Западной Африке; алмазоносные филлиты и докембрийские россыпи в Бразилии).

Особенности распределения алмазов указанных групп на СП характеризуются коэффициентами корреляции, подчеркивающими их связь в россыпях между собой. Коэффи- циент корреляции распределения V и VII разновидностей составляет +0,67, что дополнительно свидетельствует (Егоров и др., 2003) об их генетическом родстве и происхождении из общего источника (источников). Коэффициент корреляции между V+VII и II разновидностями составляет +0,05, т.е. эти группы полностью независимы и происходят из разных источников. Коэффициент корреляции между V+VII разновидностями

(1268±12 млн лет). Округлые алмазы распро- и округлыми алмазами составляет –0,55.

Фото 1 . Алмазы из отложений р. Нижняя Тунгуска

Высокая отрицательная корреляция отражает локальность распределения V+VII групп на фоне повсеместного по СП нахождении округлых алмазов: по мере снижения доли первых растет роль округлых алмазов, что свидетельствует о независимости источников последних. Из этого следует, что все три указанные группы алмазов имеют свои типы коренных источников (наиболее вероятно докембрийского возраста) и различаются по характеру распределения.

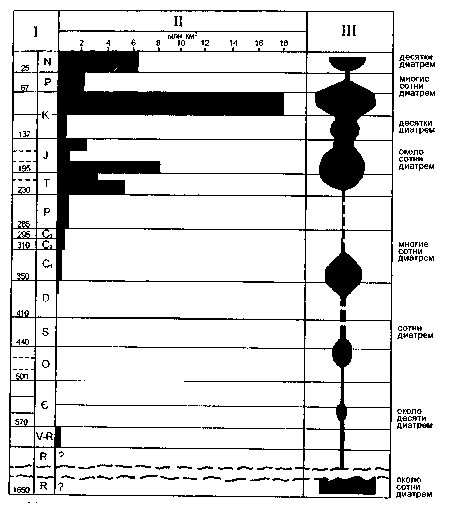

Максимумы распределения алмазов V, VII и II разновидностей приурочены к выступам докембрия на северо-востоке СП. Здесь присутствуют округлые ромбододекаэдроиды, распространенные и в Красноярском крае (Тычанский район), где их появление можно связать с размывом протерозойских отложений на Енисейском кряже. Алмазы Иркутской области, представленные (фото 1, рис. 2–3) в основном ромбододекаэдроидами, связаны с размывом выступов докембрия в Восточном Саяне, где располагаются (Егоров и др., 2003) также пока единственные известные на платформе докембрийские алмазоносные лампроиты Ингашинского поля. Среди изученных алмазов резко преобладают (до 98%) бесцветные, реже эпигенетически окрашенные в лилово-коричневые цвета битуса при присутствии поликристалличе-ских сростков типа баллас, описанных ранее (Зинчук, Коптиль, 2003).

По морфологическим особенностям среди алмазов 1 разновидности преобладают (до 46%) типичные округлые разности уральского (бразильского) типа, обычно скрытослои- стые, реже с шагренью и полосами пластической деформации. Суммарное содержание алмазов октаэдрического и переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусу составляет 27% (рис. 2–3).

Среди ламинарных кристаллов разновидности ромбододекаэдрического габитуса составляют 17%, причем среди них около трети являются индивидами с блоковой скульптурой. Содержание двойников и сростков среди алмазов рассматриваемого региона низкое и редко превышает 10%. Характерной особенностью изученных алмазов является высокое содержание кристаллов с признаками природного травления (преимущественно леденцовая скульптура в виде оплавления ребер). Довольно часто (в сумме до 18%) встречаются алмазы с кавернами, коррозией и матировкой. Степень прозрачности алмазов довольно высокая – преобладают прозрачные индивиды, хотя доля лилово- и дымчатых кристаллов достигает 35%.

кристаллы 1 разновидности различного га-

Рис. 2. Типоморфные особенности алмазов из отложений бассейна р. Нижняя Тунгуска. I, VI – разновидности алмазов по Ю.Л. Орлову (О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – ламинарные ромбододекаэдры, ТО – сумма типично округлых алмазов, б/т – осколки)

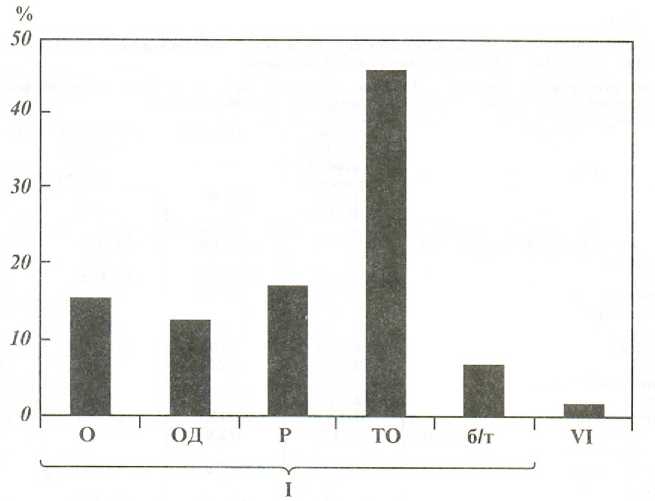

Характерной особенностью таких алмазов является высокое (в сумме до 13%) содержание кристаллов с зелеными пятнами пигментации, а также окраской цвета морской волны и позеленением по трещинам, возникающим (Зинчук, Коптиль, 2003) вследствие радиоактивного облучения, обычно происходящего в терригенных алмазоносных формациях мира. Такого рода окраской изученные алмазы близки (Зинчук, Бардухинов, 2021) к кристаллам из россыпей Урала (Россия) и свиты Витваттерсранд (ЮАР) докембрийского возраста.

Не менее характерной особенностью алмазов этой территории является существенное (до 8%) содержание кристаллов с бурыми и буро-зелеными пятнами пигментации, возникновение которых связано с отжигом зеленых пятен при высокотемпературном метаморфизме при t> 550°С. Количество ожелезнен-ных алмазов является невысоким и не превышает 20%, что заметно ниже по сравнению с россыпями северо-востока СП.

В отложениях Алданского щита в начале 50-х годов прошлого столетия были найдены (Зинчук, Коптиль, 2003) два алмаза в устье ручья Трудовой (приток реки Джеконда) при обогащении 14000 м3 образований золотой россыпи и целика аллювия. Один из них представляет собой октаэдроид чистой воды с зеленоватым оттенком, размер 3,7×3,0×2,75 мм, вес 47,0 мг, второй – ром-бододекаэдроид высокого качества размером 3,0×2,6×1,8 мм, вес 21,0 мг. Оба алмаза име- ют признаки механического износа в форме «леденцовых скульптур» (механогенная полировка ребер и вершин) и по комплексу «признаков древности» соответствуют докембрийским алмазам. В устье ручья Трудовой дренируются прибрежно-морские отложения юдомской свиты (венд), которые, возможно, и служат коллектором алмазов, в котором отсутствуют ИМК. Второй из упомянутых алмазов в настоящее время находится в геологоразведочной коллекции АК АЛРОСА под названием «Джеконда». Кроме того, в 1927 году были обнаружены (Зинчук, Коптиль, 2003) три алмаза в верховьях реки Джеконда.

Последующими проверками этих находок был получен отрицательный результат, что связано, видимо, с недостаточным объемом опробования (70 м3). Тем не менее имеются реальные свидетельства потенциальной ал-мазоносности Алданского щита. При этом ИМК на территории щита не обнаружены, а изучение многочисленных трубочных и дай-ковых тел основного и ультраосновного состава мезозойского возраста на данной территории не выявило их алмазоносность. Предполагается (Зинчук, Коптиль, 2003), что находки алмазов на территории Алданского щита связаны с докембрийскими коренными источниками (типа кимберлитов или лам-проитов), алмазы которых попадают в современный аллювий через протерозойские (вендские) прибрежно-морские коллекторы.

Рис. 3. Некоторые типоморфные особенности алмазов из отложений бассейна р. Нижняя Тунгуска:

а – двойники и сростки, б – двойники, в – окрашенные алмазы, г – алмазы с твердыми включениями

На отдельных участках, где выступы докембрия не выходят на дневную поверхность, отмечена повышенная роль округлых ромбододекаэдров. К территориям, на которых отмечено повышенное количество округлых ромбододекаэдроидов, относится Приленский район (Зинчук и др., 2004). Здесь в небольших количествах встречены (до 10%) алмазы V, VII и кристаллы II (до 11%) разновидностей. Доля округлых алмазов здесь повышается до 70% и наиболее характерны они для россыпей Среднего Молодо и Моторчуны ЯАП, где они имеют «признаки древности», заключающиеся, помимо габитуса, в форме повышенного механического износа, зеленой пигментации, матировке, связанной с термическим воздействием, повышенной крупности и высокого качества (Харькив и др., 1998). Выступов докембрия, с которыми можно было бы связать данные алмазы, здесь не закартировано. Однако имеются сведения (Зинчук и др., 2013; Квасница и др., 1999), что к началу накопления образований мезозоя, в течение которого сформировался современный структурный план территории, граница платформы пролегала восточнее современной, а на месте Ленского отрезка Приверхоянского краевого прогиба располагался крупный выступ докембрийского фундамента, долгое время служивший областью сноса терригенного материала (в том числе алмазов) на запад в сторону платформы и на восток в Верхоянскую геосинклиналь. В настоящее время выступ погружен под мезозойские осадки, однако до формирования прогиба он в значительной мере определял минерагению При-ленской области СП.

Округлые алмазы обнаружены также в некоторых россыпях центральной части ЯАП, где их доля в аллювии реки Вилюй (выше устья реки Малая Ботуобия) составляет 20,4%. Алмазы здесь были обнаружены в 50-е годы прошлого века при использовании больших объемов опробования (аналогично Алданскому району). Ниже устья реки Малая Ботуобия концентрация алмазов в аллювии резко возрастает, а их морфологический спектр соответствует кимберлитам Мало-ботуобинского алмазоносного района (МБАР). Алмазы реки Вилюй выше устья Малой Ботуобии представляют собой фон, который можно обнаружить лишь большими объемами опробования, тогда как ниже устья этой реки характер ассоциации алмазов полностью определяется кимберлитами Мирнинского кимберлитового поля (МКП), имеющими алмазы преимущественно октаэдрического габитуса; фоновые округлые алмазы имеются и здесь, но играют незначительную роль по сравнению с кристаллами из местных кимберлитов. Промышленные кимберлиты МКП, в значительной мере определяющие россыпную алмазоносность региона, не могли служить источником округлых алмазов. Однако не исключена связь последних с Сунтарским выступом докембрийских пород, в настоящее время перекрытых мезозойскими отложениями незначительной мощности. Поэтому, помимо выступов докембрия, экспонированных в настоящее время на дневной поверхности, необходимо учитывать и выступы, перекрытые мезозойскими или верхнепалеозойскими отложениями, поскольку они могли служить источниками докембрийских алмазов, впоследствии неоднократно переотлагавшихся во все более молодые осадки. Практически со всеми выступами фундамента связаны потенциально докембрийские алмазы, что позволяет предполагать распространенность таких кристаллов под палеозойским осадочным чехлом.

Находки алмазов встречаются и в складчатых областях. Чаще всего эти находки принадлежат не специалистам-алмазникам и во многих случаях вызывают сомнения, поскольку минерал остается не изученным должным образом. Удалось детально изучить алмаз, найденный при добыче золота в Аллах-Юньской золотоносной россыпи (Зинчук, Коптиль, 2003), который извлечен при ручной разборке концентрата фракции >4 мм, полученного при промывке аллювия. Алмаз имеет размеры 5,6х6,9х8,5 мм, вес 0,590 гр. (или 2,95 карата). Кристалл практически бесцветный, без крупных трещин и сколов, форма близкая к изометричной без характерных элементов огранки, т.е. граней октаэдра, кривогранных поверхностей ромбододекаэдра или куба, позволяющие предполагать, что минерал является фрагментом более крупного кристалла. Вся его поверхность имеет мелкобугорчатый рельеф, обу- словленный взаимодействием с магматическим расплавом (протомагматический рельеф). Более поздним элементом рельефа являются бесчисленные мелкие каналы травления, развитые по всей поверхности кристалла. Эти морфологические особенности характерны для глубинного этапа морфогенеза алмаза. Кристаллы подобной формы не являются необычными и встречаются даже среди именных камней, добытых из кимберлитов. Следующий этап морфогенеза, который можно выделить (Зинчук, Бардухинов, 2021) при изучении алмаза, связан с экзогенными условиями его существования. Основной его формой является механический износ, выраженный в приполировке поверхности, сглаживании контрастных элементов рельефа, округлении и завальцовке устьев каналов травления. Степень износа может быть оценена как средняя. Износ такого типа не образуется на алмазах в аллювиальных условиях, но характерен для прибрежноморских условий формирования россыпей, как докембрийских, так и фанерозойских (Егоров и др., 2003). Местами на поверхности кристалла наблюдается ромбическая сеточка мелких трещинок по спайности. Иногда по поверхности алмаза развиты мелкие зеленые пятна пигментации с размытыми контурами. Из наблюдаемых кристалломорфологических особенностей наиболее важное значение для установления происхождения этого алмаза в россыпи являются следующие особенности (Афанасьев и др., 1980, 2002): а) повышенная степень механического износа; износ такой степени характерен для алмазов из прибрежно-морских россыпей и не мог осуществиться в аллювиальных условиях; это дает основания полагать, что в современную аллювиальную золотоносную россыпь он попал из более древнего коллектора; б) ромбическая сеточка трещин, которые обычно являются «признаком древности» и встречаются на алмазах из докембрийских или предположительно докембрийских россыпей северо-востока СП, Урала, Китая, Индии, Бразилии и других регионов; возникновение трещинок объясняется хрупкой релаксацией поверхностных напряжений, обусловленных соударениями с твердыми частицами в процессе формирования древней россыпи, под действием более позд- них физико-химических факторов; в) пятна пигментации, входящие в комплекс «признаков древности» и наиболее характерны для алмазов из докембрийских россыпей. Каждый из указанных морфологических признаков сам по себе может встречаться на алмазах из россыпей разного возраста. Однако в комплексе они с высокой степенью вероятности свидетельствуют о докембрийском возрасте россыпей. Поэтому можно предполагать (Зинчук, Коптиль, 2003) происхождение данного алмаза из докембрийской алмазоносной прибрежно-морской россыпи. ИМК совместно с этим алмазом не найдены, однако в россыпи присутствуют мелкие зерна и галечки сапфира размером до 1,5 см, имеющие высокую степень окатанности и по этому признаку являющиеся, возможно, гидравлическими спутниками описанного алмаза с докембрийского времени (Афанасьев, Зинчук, 1999). Анализ геологического строения района находки показывает, что алмаз мог попасть в современную россыпь из прибрежно-морских отложений юдомской свиты венда, выходы которой имеются в данном районе. Хотя возможно, что алмаз был переотложен неоднократно и в современные отложения попал из более молодого коллектора. Обнаружение данного алмаза является первой достоверной находкой, сделанной на территории Южного Верхоянья, хотя на сегодняшний день в этой россыпи найдено (Афанасьев и др., 2000, 2002) еще несколько алмазов ромбододекаэдрического габитуса с «признаками древности».

В литературе имеются сведения (Зинчук, Коптиль, 2003) о находке в верховьях реки Мома (правый приток реки Индигирка) «алмазоносной породы». Данный район представляет собой мезозойское складчатое обрамление Колымского платформенного блока. Наиболее вероятно такая порода представляет собой осадочный алмазоносный коллектор, который может иметь как докембрийский (протерозойский) возраст, так и более молодой, если алмазы были переотложены из древнего осадочного коллектора. Подобная ситуация известна в Китае в провинции Хунань, где алмазы найдены в середине XIX века в русловых отложениях реки Юаньцзян, а в настоящее время здесь эксплуатируется россыпное месторождение

Чандэ, что позволило изучить коллекцию из 112 алмазов из аллювиальных отложений бассейна этой реки (Афанасьев и др., 2002, 2009). Китайские геологи делят алмазоносные участки на «ореолы» (где алмазы встречаются в сопровождении ИМК – пиропов и хромитов) и «россыпи» (где алмазы не сопровождаются кимберлитовыми или лам-проитовыми минералами, а их основным гидравлическим спутником является диаспор, происходящий из пермской латеритной КВ). И в ореолах, и в россыпях выделяются алмазы с «признаками древности», выраженными в габитусе (округлые додекаэдрои-ды и октаэдроиды), механическом износе, разнообразных следах удара в форме ромбической сеточки трещин, кольцевых и серпообразных трещинок поперек псевдоребер додекаэдроидов и октаэдроидов, многие кристаллы имеют радиационную окраску (сплошную зеленоватую либо пятнистую пигментацию). В «ореолах» к ним добавляются (преимущественно в мелких гранулометрических классах) кристаллы октаэдрического габитуса, не обладающие характерными «признаками древности» и связанные, возможно, с фанерозойскими источниками (здесь известны 25 жильных и трубочных тел лампроитов среднепалеозойского возраста, однако алмазоносных тел пока не найдено). Россыпные алмазы китайские крестьяне добывают на своих рисовых полях в долинах рек, выкапывая глубокие ямы. Происхождение россыпи Чандэ связано (Афанасьев и др., 2002) с размывом докембрийского осадочного коллектора, выведенного на поверхность в мезозойских складчатых сооружениях на территории провинции и вторичного обогащения в современных русловых отложениях.

В последние годы в Мьянме (Бирма) в пределах мезозойской Бирмано-Малайской складчатой системы обнаружены россыпи алмазов (Афанасьев и др., 2000). Среди алмазов преобладают округлые ромбододека-эдроиды, средний вес кристаллов около 0,3 карата, но есть и крупные; более чем 50% кристаллов имеют на поверхности зеленые и бурые пятна пигментации; характерен механический износ. В районе находок алмазов обнажается широкий возрастной спектр пород, начиная с архейских. Сделано предположение (Афанасьев и др., 2002) о магмати- ческом первоисточнике алмазов (скорее лампроитовом, чем кимберлитовом), но отмечается, что кристаллы попали в современные отложения через промежуточный коллектор. Возраст промежуточного коллектора не уточняется, отмечается лишь длительная аллювиальная история алмазов. Однако по описаниям алмазов и фотографиям видно (Зинчук, Коптиль, 2003), что они в максимальной степени соответствуют «признакам древности» и в соответствии с развиваемой нами (Афанасьев, Зинчук, 1999) концепцией происходят из докембрийской прибрежноморской россыпи, возраст коренных источников которой также докембрийский. Поддерживая имеющуюся точку зрения о лам-проитовом характере этих источников, можно ссылаться как на миоценовые лампроиты поля Эллендейл в Австралии, так и на ким-берлит-лампроитовую трубку Маджгаван в Индии, алмазы которой очень похожи на аналогичные кристаллы Мьянмы. Важно также отметить, что алмазы Мьянмы сопровождаются в россыпях рубинами и сапфирами. Алмазы, представляющие собой крупные ромбододекаэдроиды, добываются как попутный продукт вместе с касситеритом со дна моря в районе острова Пукет в Таиланде на продолжении той же Бирмано-Малайской складчатой системы к югу от Мьянмы (Афанасьев и др., 2009). И здесь наиболее вероятным источником алмазов является древний коллектор, выведенный на дневную поверхность. Древние алмазы могут пройти через несколько периодов переотложения, в результате чего их источником в складчатых областях могут быть не докембрийские, а более молодые отложения. Вероятно, такая ситуация имеет место (Афанасьев и др., 1998) на острове Калимантан (Борнео). Здесь развита мезозойская складчатость, характерная для всей юго-восточной Азии. В западной и юго-западной частях острова уже несколько веков известны аллювиальные россыпи алмазов, коренные источники которых неизвестны. Среди алмазов доминируют октаэдры (октаэдроиды) и ромбододекаэдры (округлые ромбододекаэдроиды). Значительная часть из них (особенно в западной части острова) имеет признаки механического износа. Вес алмазов преимущественно до 0,33 карата, однако известны и крупные ал- мазы, например «Звезда Серавака» весом 87 каратов, найденный в 1877 году, а также еще один кристалл весом 70 каратов (Зинчук, Коптиль, 2003). Главным гидравлическим спутником алмазов является диаспор и корунд, а также корундо-диаспоровые породы «леборштейны». Для суждения об источниках алмазов важны два обстоятельства: а) механический износ алмазов; б) характер гидравлических спутников. По поводу первого можно утверждать, что в аллювиальных условиях небольших рек, развитых на острове, износ алмазов осуществляться не может. Следовательно, алмазы попадали в современный русловой аллювий при дренировании более древних коллекторов, которыми могут быть позднемеловые конгломераты с редкими алмазами. Следует отметить, что диаспор является (Афанасьев и др., 2000) гидравлическим спутником алмазов в упоминавшихся выше россыпях реки Юаньцзян в провинции Хунань (Китай) и связан с пермской КВ. Корунд в большом количестве встречается в пределах выступа докембрийских метаморфических пород на территории плато Контум в Центральном Вьетнаме. Можно предположить, что хорошо окатанные гальки леборштейна острова Калимантан (Борнео) являются реликтами КВ, возможно, также пермского возраста, по древнему коллектору с высоким содержанием корунда из метаморфических пород докембрия. Учитывая особенности распределения алмазов и леборштейнов, можно предполагать гидравлическую связь корундов и алмазов с периода размыва метаморфических пород в пределах выступа докембрия и, соответственно, докембрийский возраст алмазов. По аналогии следует упомянуть также связь изученного (Зинчук, Коптиль, 2003) алмаза Аллах-Юньской россыпи с окатанными сапфирами, а также находки окатанных рубинов на территории Тычанского коллектора в Красноярском крае. Хотя данная гипотеза основывается на скудной информации, предположение о древнем возрасте по крайней мере части алмазов провинции Хунань в рамках рассматриваемой концепции выглядит достаточно реальным. Аналогичным образом можно анализировать алмазоносность других зон, в частности мезозойской складчатости острова Суматра, запада Соединен- ных Штатов Америки (Калифорния, Орегон), а также горной системы Аппалачей (Афанасьев, Зинчук, 1999). Алмазы Урала также являются докембрийскими, поскольку, по данным других исследователей (Метелкина и др., 1976; Орлов, 1984), они имеют типичные «признаки древности» и весьма похожи на кристаллы из протерозойских россыпей района Панна или Вайджаракарур (Индия). Так называемые «туффизиты» Урала, объявленные коренными источниками алмазов (Афанасьев и др., 2000), не могут быть таковыми хотя бы потому, что их кристаллы имеют признаки механического износа в форме «леденцовых поверхностей», являющихся результатом механической полировки алмазов в процессе формирования древних россыпей.

Проведенными исследованиями показана высокая реальность появления алмазов с «признаками древности» в складчатых областях за счет размыва древних промежуточных коллекторов. Разумеется, россыпная гипотеза не может рассматриваться безальтернативно. Алмазы могут поступать и из коренных источников разного возраста как фа-нерозойских, так и докембрийских, как лам-проиты Ингашинского поля в Восточном Са-яне. Знание минералогии алмазов и их экзогенных изменений позволяет даже по единичным кристаллам во многих случаях сделать выбор (Егоров и др., 2003) в рамках альтернативы «коренной источник – древняя россыпь». К сожалению, данная альтернатива во многих случаях даже не рассматривается. Так, имеются сведения о находках крупных алмазов ювелирного качества (два потенциальных «признака древности») на территории Казахстана, а также в горах Тянь-Шаня. По проблеме алмазоносности Казахстана в основном рассматриваются только гипотезы относительно возможных коренных источников алмазов. Наряду с известным месторождением метаморфогенных алмазов Кумдыколь (Кокчетавский массив) в качестве источников предполагаются пермские базальты, разнообразные магматиты, содержащие ксенолиты предположительно алмазоносных мантийных пород, блоки «алмазного слоя» мантии, вынесенные на поверхность в связи с формированием гигантских астроблем – гиаблемы, докембрийские полиметаморфиты, кимберлиты и лампрои-ты без указания возраста. Некоторые из этих источников, вероятно, действительно алмазоносны (в частности, нижнетриасовые субщелочные оливиновые базальты Кастекского хребта), однако их алмазы мелкие (0,02– 0,2 мм) с разнообразной морфологией, желтого и желтовато-зеленого цвета. Реальным источником ювелирных алмазов могут быть (Зинчук, Коптиль, 2003) древние осадочные коллекторы, дренируемые в горах. Их алмазы могут иметь разный генезис (наиболее вероятно кимберлитовый или лампроито-вый), но в данном случае важен не только тип коренного источника, а и особенности поисковой обстановки, определяющие геологическую позицию этих кристаллов, возможности и ограничения поисков их коренных источников. При этом сами алмазы могут ответить на вопрос, из коренного источника или из древней россыпи они появились на дневной поверхности. К сожалению, нередко кроме факта находок не приводится никакой информации (особенно геологической) об этих алмазах. Поэтому изначально при прогнозировании необходимо предполагать два варианта алмазоносности – «коренной» и «россыпной» и находки алмазов анализировать с обеих позиций, что поможет избежать многих заблуждений.

Таким образом, проведенные исследования и анализ опубликованного по данной проблеме материала позволяют утверждать, что алмазы в россыпях из докембрийских источников могут занимать различную геологическую позицию: а) находиться в докембрийских отложениях как на древних платформах, так и в более молодых складчатых системах, сформированных на древнем платформенном основании; б) присутствовать в фанерозойских и современных россыпях, сформированных за счет размыва докембрийских пород в пределах выступов докембрия на платформах; в) находиться в современных россыпях, сформированных за счет размыва выходов докембрийских коллекторов в фанерозойских складчатых системах, развитых на древнем платформенном основании; г) появляться в фанерозойских отложениях как результат переотложения из докембрийских коллекторов; д) встречаться либо самостоятельно, сопровождаясь лишь

Н.Н.Зинчук, Л.Д.Бардухинов гидравлическими спутниками, либо в сопровождении алмазов и индикаторных минералов из фанерозойских кимберлитов. Поэтому находки алмазов в древних и современных россыпях необходимо рассматривать с двух позиций: попадание их в россыпи либо за счет размыва непосредственно коренных источников, либо за счет размыва осадочных коллекторов (в том числе докембрийских). Идентификация алмазов в данной альтернативе осуществляется по комплексу типоморфных особенностей, связанных с экзогенными изменениями алмазов, при этом докембрийские кристаллы характеризуются комплексом «признаков древности». Во втором случае поисковая обстановка может накладывать серьезные ограничения на возможность прогнозирования и поисков коренных алмазных месторождений, одновременно давая возможность предполагать россыпную алмазоносность, связанную с докембрийскими источниками.

Среди алмазов отдельных территорий СП (особенно Саяно-Тунгусская область Тунгусской субпровинции) по комплексу типоморфных признаков в переменном количестве встречаются кристаллы, близкие по своим свойствам к таковым из терригенных алмазоносных формаций докембрийского возраста других регионов мира. Вместе с тем, присутствие в таких толщах довольно большого (до 25%) кристаллов 1 разновидности октаэдрического и переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусов, преобладающих в богатых кимберлитовых телах фанерозойского возраста СП, может свидетельствовать о множественности их коренных источников. Группа типичных округлых алмазов уральского (бразильского) типа в пределах изученной части территории Тунгусской субпровинции по комплексу свойств близка к аналогичной группе кристаллов из периферийных частей северо-востока СП и Восточно-Европейской платформы (кимберлитовые тела Архангельской алмазоносной провинции), что позволяет предполагать существование в окраинных частях СП диатрем, развитых в Золотицком кимберлитовом поле с низкими концентрациями ИМК, верхние части которых сложены туфовыми разновидностями кимберлитовых пород, в которых значительную роль иг- рают алмазы эклогитового генезиса. Комплексные геолого-палеогеографические исследования описываемой территории и типоморфные особенности алмазов подчеркивают поступление значительной части кристаллов в бассейн р. Нижняя Тунгуска из складчатых областей Присаянья, источником которых могут быть терригенные алмазоносные формации докембрийского возраста, подвергнутые региональному метаморфизму. Не исключается также возможность воздействия на алмазы в условиях древних вторичных коллекторов магматических образований траппового магматизма раннетриасового возраста, что могло способствовать переходу зеленых пятен пигментации в бурые. Результаты комплексного исследования алмазов Саяно-Тунгусской алмазоносной области свидетельствуют о множественности их коренных источников, которые может быть не менее трех. О вкладе одного из них говорит значительное (~30%) содержание кристаллов октаэдрического, ромбододекаэдри-ческого и переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусов 1 разновидности, характерных для богатых кимберлитовых тел 1 типа первоисточников фане-розойского возраста. Вместе с тем в целом преобладают (около 50%) округлые алмазы уральского (бразильского) типа 1 разновидности П типа первоисточника (кимберлитовые тела с убогой алмазоносностью и кимберлитовые жилы, являющиеся типоморфными для терригенных алмазоносных формаций докембрийского возраста). В ассоциации с ними встречаются также типоморфные для формаций докембрийского возраста алмазы (баласы У1 и карбонадо Х разновидностей), для которых предполагается некимберлитовый генезис. Среди алмазов Приса-янья присутствуют также желто-оранжевые кубоиды П разновидности, близкие по своим типоморфным особенностям к алмазам ме-таморфогенного генезиса кумдокольского типа (первоисточник Ш типа).

Важно учитывать психологический аспект проблемы прогноза алмазоносности на территориях возможного присутствия докембрийских алмазов. Обычно при находке алмазов в россыпях в первую очередь выдвигаются гипотезы о коренных источниках, их структурно-тектонической позиции исходя из аналогий с известными типами коренных источников, при этом в качестве потенциальных источников алмазов рассматриваются главным образом кимберлиты (лампрои-ты), ультрабазиты, реже базиты, однако обычно возраст источников специально не обсуждается. Происхождение алмазов из древних россыпей рассматривается как второстепенный вариант, а возможность поступления кристаллов из докембрийских источников практически не принимается во внимание. Такая ситуация характерна для прогноза алмазоносности как по СП, так и по другим платформам мира, хотя геологам известны находки докембрийских алмазоносных лампроитов, которые обычно остаются за рамками их представлений. Без анализа возможной докембрийской алмазоносности можно долго и бесплодно решать проблему источников алмазов на северо-востоке СП, искать фанерозойские источники россыпей реки Юаньцзян и т.д. В то же время с позиций докембрийской алмазоносности можно прогнозировать россыпи алмазов в районах выходов докембрия, как это проделано для плато Контум во Вьетнаме (Афанасьев, Зинчук, 1999). Есть основание предполагать наличие докембрийских алмазов (наряду с кристаллами из фанерозойских кимберлитов) в провинциях Ляонин и Шаньдун (Китай), поскольку на их территории имеются выходы докембрия и не все проявления россыпной алмазоносности можно объяснить через известные в данном регионе кимберлиты. Алмазы здесь установлены как в современных аллювиальных отложений, так в синий-ских и кембрийских отложениях. Приведенные материалы позволяют утверждать о широком развитии докембрийской алмазонос-ности на Земле и этот факт необходимо учитывать при идентификации тех или иных находок алмазов в россыпях и алмазопрояв-лениях различных регионов.

Список литературы О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Основные литодинамические типы ореолов индикаторных минералов кимберлитов и обстановки их формирования // Геология рудных месторождений. 1999. Т. 41. № 3. С. 281-288. EDN: QHRIBB

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Полигенез алмазов в связи с проблемой коренных россыпей северо-востока Сибирской платформы // Доклады Академии наук. 1998. Т. 361. № 3. С. 366-369. EDN: AXVLAC

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Логинова А.М. Особенности распределения россыпных алмазов, связанных с докембрийскими источниками // Записки Российского минералогического общества. 2009. Т. 138. № 2. С. 1-13. EDN: MXFPUQ

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Тычков С.А. Проблема алмазоносности Сибирской платформы // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. 2002. № 1. С. 19-36. EDN: GWGTLL

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Харькив А.Д., Соколов В.Н. Закономерности изменения мантийных минералов в коре выветривания кимберлитовых пород // Сб.: Минералогия зоны гипергенеза. М.: Наука. 1980. С. 45-54. EDN: JGGOVS