О специфике глинистых минералов в осадочных формациях

Автор: Зинчук Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведен краткий анализ поведения глинистых минералов осадочных формаций на различных стадиях седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и метагенеза. Показано, что каждая из выделенных осадочных формаций содержит глинистые минералы с учетом их изменения, и новообразования на различных этапах осадочного процесса в каждой из них характеризуются специфическими химико-минералогическими и морфолого-генетическими особенностями. Охарактеризованы глинистые минералы и их ассоциации в терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных, вулканогенных и галогенных формациях. Особенно детально охарактеризованы глинистые минералы ранних стадий седименто- и диагенеза (частично катагенеза), к которым обычно приурочено большинство древних (верхнепалеозойских и мезозойских) алмазоносных россыпей, по наличию в которых индикаторных минералов кимберлитов обычно проводятся поиски коренных месторождений алмазов с помощью шлихо-минералогического метода. На примере конкретных алмазоносных районах Сибирской платформы показана важность для решения прогнозно- поисковых задач изучения вещественного состава вулканогенной формации и особенностей распределения его материала при формировании разновозрастных коллекторов алмазов.

Глинистые минералы, осадочные формации, седиментогенез, диагенез, катагенез, метагенез отложений

Короткий адрес: https://sciup.org/147246228

IDR: 147246228 | УДК: 551.311.231:553.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.1.10

Текст научной статьи О специфике глинистых минералов в осадочных формациях

В зоне гипергенеза, где развиты мощные коры выветривания (КВ), горные породы претерпевают изменения, сопровождаемые выносом неустойчивых компонентов, повышением в продуктах выветривания содержания воды и окислением Fe2+. При денудации и переносе элювиальных продуктов в области накопления временными водными потоками и постоянными речными артериями продолжаются в основном те же преобразования переотлагаемого материала, что и исходного в КВ. В процессе накопления осадков в зависимости от гидрогеохимических особенностей конечных водоёмов или бассейнов осадконакопления и степени постседиментационного преобразования вновь формирующихся отложений (с учетом уна-следованности седиментационных вод на различных этапах диа- и катагенеза) имеет место частичная адсорбция поступающим материалом подвижных химических элементов. Поэтому для выяснения закономерно

стей эволюции минеральных объектов в осадочном чехле земной коры необходимо изучение последовательности и кинетики химико-минералогического изменения различных пород в зоне гипергенеза и последующего преобразования элювиальных продуктов при их переотложении и формировании осадочных образований того или иного генетического типа. Осадочные образования различного типа (континентальные, прибрежноморские и океанические) накапливаются в значительной степени в результате размыва КВ. Их эволюция определяется множеством разнообразных факторов (Дукардт, Борис, 2000; Егоров и др., 2003; Зинчук, 1976, 1981 1,2 , 1982, 1991, 1992). Для выяснения химизма и минералого-генетических особенностей изменения горных пород в зоне гипергенеза и формирования вновь возникающих осадочных образований в различных палеогеографических условиях нами ( Зинчук и др. , 1998) использован метод непараметри-

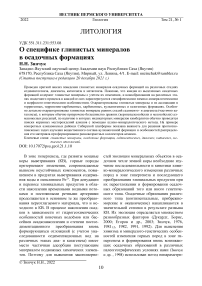

ческого кластер анализа (рис. 1, 2). Этот метод, будучи достаточно свободным от разного рода ограничений (в том числе обусловленных полиминеральностью изучаемых

Рис. 1. А – LM/OK-диаграмма главнейших минералов осадочных пород: dm – доломит, сс – кальцит, ht – гётит, hb – гиббсит, bm – бёмит, g-ag – опал, spt – серпентин, clt – хлорит, wmt – вермикулит, mmt – монтмориллонит, ill – иллит (гидрослюда), klt – каолинит; Б – LM/OK-диаграмма ареалов осадочных и поле распространения магматических пород по их среднему химическому составу: Du – дуниты, Km – кимберлиты, Bs – базальты, Gb – габбро, Dy – диориты, Dc – дациты, Tn – тоналиты, Gd – гранодиориты, RDc – риодациты, L-Sy – лейкосиени-ты, Tr – трахиты, Gr – граниты, Ry – риолиты, NSy – нефелиновые сиениты, Ph – фонолиты, PGr – плагиограниты, Mi-Gr – микроклиновые граниты; U-B-M-A – линии магматической дифференциации усредненных типов ультраоснов-ных, основных, средних и кислых пород объектов), позволяет достаточно объективно и надежно систематизировать их в форме вариационных и векторных диаграмм.

Возникновение магматических пород связано с дифференциацией первичных расплавов в зависимости от температуры кристал- лизации различных по химическому составу минералов (Афанасьев, Зинчук, 1999; Афанасьев и др. 1998, 2009; Зинчук, Афанасьев, 1998; Зинчук, Борис, 1981; Зинчук и др., 1998). В отличие от этого эволюция продуктов их

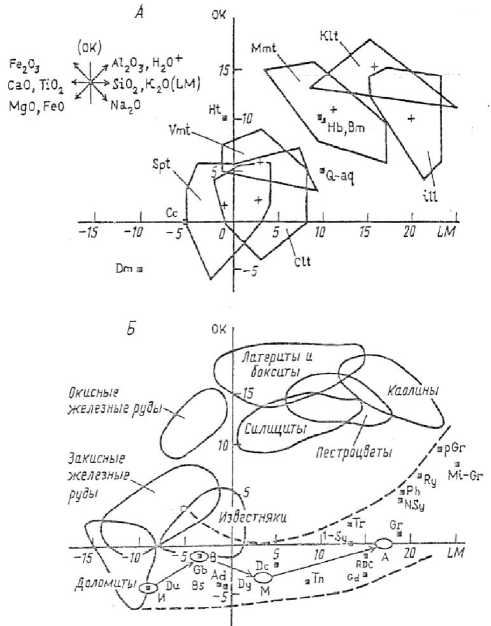

Рис. 2. Вариационная диаграмма LM-OK: а – векторы породообразующих окислов на диаграмме; б – распределение химических составов продуктов выветривания терригенно-карбонатных пород (Б), долеритов (В), туфогенных образований (Г) и кимберлитов (Д); породы: У – ультраосновные; О – основные; С – средние; К – кислые; Б-2 – скв.432/192; Б-3 – скв.114/176; В-1 – скв.202/44; Г1 – скв.А-50; Г-2 – скв.280/188; Д-1 – скв.А-63К; Д-2 – шахта 102; 1 – исходные породы, 2 – выветрелые продукты выветривания и дальнейшее преобразование на стадии денудации, накопления и погружения осадков и формировавшихся из них пород в стратисферу определяется биохимическим фактором и в меньшей степени температурным.

Это находит своё отражение в тренде на диаграмме LM/OK кластеров соответствующих минералов (рис. 1, А), характеризующихся изменением их химического состава вдоль диагонали, соответственно «розе вет- ров» оксидов: от MgO и FeO к Al2O3 и Н2О+. Кластер-анализ, проведенный для более двух десятков профилей КВ различных пород, показал, что векторам выветривания пород каждого типа свойственно определенное направление. Для всех типов пород на LM/OK-диаграмме (рис. 1, 2) общей тенденцией является направленность указанных векторов в область более окисленных продуктов, т.е. увеличение значения индекса ОК от низов к верхам, причем расположение ареалов конечных продуктов выветривания (рис. 1, Б) в значительной степени коррелируется с аналогичными позициями индивидуальных минералов (рис. 1, А). На LM/OK-диаграмме четко фиксируются также фигуративные точки среднего состава ультраос-новных (U), основных (В), средних (М) и кислых (А) горных пород и линия их дифференциации. На LM/OK-диаграмме (рис. 2) продукты гипергенно измененных пород в большей части профилей не выходит распространения магматических пород, свидетельствуя об их изохимическом составе. В то же время на LM/OK-диаграмме (рис. 1, Б) они отчетливо обособляются от последних, трассируемых линией U-В-М-А, что показывает, согласно «розе векторов», относительное накопление в элювии Al, H2O и Fe3+ при его обеднении такими компонентами, как Fe2+, Mg, Ca, Na и К.

Глинистые минералы осадочных пород связаны в основном с переотложением в бассейны седиментации материала КВ и в различной степени измененных исходных пород, с поступлением терригенного и вулканического материала из наземных и подводных эруптивных аппаратов (Афанасьев и др., 2002, 2009; Василенко и др., 2000; Горшков и др., 2002; Гладков и др., 2008; Дукардт, Борис, 2000; Егоров и др., 2003; Зинчук, 1976, 19811,2, 1982, 1991, 1992, 1998; Зинчук, Борис, 1981; Зинчук и др. 1998, 2004, 2002). Накопление продуктов их денудации происходит либо в континентальных условиях временными или постоянными водными потоками в локальных водоемах (делювиально-пролюви-альные, аллювиальные, болотные, а также пресно- и солоноватоводные озерные осадки), либо в морских бассейнах (мелководные и лагунные осадки, накапливающиеся на участках различной солености, а также глубоководные осадки морей и океанов). КВ возникают при благоприятных соотношениях следующих основных факторов: интенсивности выветривания, глубины возможного корообразования и скорости размыва элювиальных толщ (Зинчук, 1982, 1991, 1992, 1998; Зинчук, Афанасьев, 1998; Зинчук и др., 1997, 1999, 2003, 1982). Интенсивность выветривания резко возрастает с увеличением температуры и количества выпадающих осадков. Большое значение имеет также обилие гумусового вещества, обладающего кислотными свойствами. Мощность КВ очень зависит от глубины залегания грунтовых вод. Наиболее интенсивная денудация элювиальных продуктов происходит вдоль эрозионной сети, тогда как на плоских водоразделах, наоборот, наблюдается минимальный размыв при наиболее интенсивном дренаже (Афанасьев и др., 1999, 1998, 2009; Зинчук, 1992, 1998; Зинчук и др., 1992, 1998, 1981, 2004, 2013; Котельников и др., 1995, 1996, 1997). На таких водоразделах обычно и формируется мощная КВ, но сохраняется она от размыва только при стечении благоприятных факторов, в первую очередь, в понижениях древнего рельефа денудационной поверхности и в тектонически опущенных блоках. На пенеплене или первичной аккумулятивной равнине дренаж обычно очень слаб, отчего здесь не наблюдается мощных КВ.

Интенсивность гипергенных процессов на планете во многом определяется климатической зональностью. В зонах нивального климата (высокие широты и высокогорные области), где типичны процессы физического выветривания, из главных глинистых минералов, поступающих с континента, накапливаются слабо деградированная гидрослюда и Mg-Fe-, или Fe-Mg-хлорит (Зинчук, 19811,2, 1982 Мацюк, Зинчук, 2001). В гу-мидных умеренных поясах вследствие глубокой деградации слюд развиваются монт-мориллонит-гидрослюдистые (МГСО) и вермикулит-монтмориллонитовые смешано-слойные образования (ВМСО). В аридных поясах условия возникновения элювиальных продуктов, содержащих диоктаэдрические слоистые силикаты, отсутствуют и вторичные глинистые образования представлены в них лишь слоисто-цепочечными минералами (сепиолит и палыгорскит), гидроталькитами и такими слоистыми силикатами, как сапонит, гекторит и др. Они образуются в осадках осолоненных озер, замкнутых и полузамкнутых лагун окраинных морей и при взаимодействии гидротерм с толеитовыми базальтами рифтовых зон Мирового океана. Только в семиаридных поясах при выветривании кислых пород появляется гидрослюда, а в ультраосновных и основных – Al-Fe3+-монтмориллонит. В гумидном тропическом поясе резко преобладают процессы химического выветривания, приведшие к образованию монтмориллонита и каолинита (на уль-траосновных и основных породах, в том числе и метаморфических) или гидрослюды и каолинита (на средних и особенно кислых породах, включающих древние осадочные и метаморфические аналоги). Дальнейшими продуктами гипергенного изменения всех типов пород являются полуторные оксиды и гидроксиды Fe и Al, а поэтому на конечных этапах преобразования пород остается ограниченное количество минеральных фаз, включая глинистые минералы.

Геологическая интерпретация результатов изучения глинистых минералов должна проводиться с учетом подразделения осадочного чехла земной коры на четыре (сверху вниз) зоны (Зинчук, 19812, 1991, 1992, 1998), соответствующие стадиям диагенеза (ДГ) – протокатагенеза (ПК1-3), ранним подстадиям стадии мезокатагенеза (МК1-2), поздним подстадиям этой же стадии (МК3-5) – стадии апокатагенеза (АК1-4) и стадии метагенеза (МГ). При этом стадия ПК и подстадии МК1-2, вместе со стадией ДГ, относятся к раннему, а подстадии МК3-5 и стадия АК – к позднему катагенезу. Три верхние зоны включают собственно осадки и осадочные породы, а четвертая – их метаморфические аналоги. Каждая из этих зон характеризуется различной степенью постседиментационного преобразования отложений, включая содержащиеся в них глинистые минералы. Однако постседиментационные изменения отложений на фоне общей тенденции последовательной интенсификации их под действием термобарических параметров среды с учетом направленности их, в зависимости от гидро-геохимических условий осадконакопления в главнейших литологических формациях (терригенной, терригенно-карбонатной, кар- бонатной, вулканогенной и галогенной), характеризуются специфическими особенностями. Важнейшей предпосылкой объективного использования результатов изучения глинистых минералов в осадочном чехле земной коры (в частности, в отложениях отдельных осадочных формаций) являются не только палеотектонические и палеоклимати-ческие факторы, определяющие закономерности накопления отложений отдельных формаций, но и исследование достаточно мощных, характерных для каждой формации толщ с необходимой статистикой количества изучаемых объектов, включая и дублирующее число образцов в отдельных частях конкретных разрезов.

Отложения терригенной формации (или терригенных формаций ) имеют наиболее широкое распространение в осадочном чехле земной коры (Хитров и др., 1987). Наличие в верхней части слагающих конкретный регион легко размокающих в воде глинистых отложений, а также способных к аналогичной дезинтеграции песчано-алевритовых разностей их непосредственно указывает, что они претерпели изменения, соответствующие лишь диа- и начальным этапам раннего катагенеза, т.е. относятся к I-ой зоне осадочного чехла земной коры. Это четко сочетается также с присутствием в рассматриваемых отложениях практически неизмененных разновидностей смектита и МГСО с содержанием более 40% разбухающих слоев, с которыми неупорядоченно чередуются подчиненные неразбухающие. Одновременно с этим для слюдистых минералов данной зоны характерна псевдоизометричнопластинчатая форма частиц и отсутствие различия в их морфологии как в глинистых, так и в песчано-алевритовых отложениях, что указывает на их аллотигенное происхождение (Gra-chanov et al.).

Анализ ассоциаций глинистых минералов в соответствующих рассматриваемой зоне отложениях позволяет оценивать климатические условия в предшествующие размыву источников сноса этапы геологического времени. Так, присутствие в накапливавшихся мощных толщах терригенных отложений существенного содержания каолинита непосредственно размыв достаточно зрелых КВ. Это при моно- и олигомиктовом типе обло- мочного материала указывает, что накопление продуктов, связанных с размывом КВ, в пресных водоемах либо в эпиконтинентальных морях на пассивных континентах Мирового океана можно рассматривать как одну из основных закономерностей формирования отложений платформенной субформации терригенной формации. В случае размыва КВ, сформированных на первично слюдистых породах, содержащих в основном более устойчивую, чем 1М, гидрослюду политипной модификации 2М1, последняя, наряду с каолинитом, также является (рис. 1) характерным типоморфным минералом отложений платформенной субформации. При этом присутствие в отложениях этой субформации только диоктаэдрических глинистых минералов свидетельствует о накоплении терригенно-аллотигенного материала в пресноводных условиях (Зинчук, 1998). В отличие от этого, наличие в рассматриваемых отложениях хлорита как слоистого минерала наиболее ранней генерации, связанного в глинистых разностях с аградационной трансформацией монтмориллонита, а в песчано-алевритовых с развитием в них крусти-кационного цемента, указывает на приуроченность их к морским бассейнам (Зинчук, 1976). Соответственно, преобладание в полимиктовых отложениях гидрослюд 1М и МГСО свидетельствует о размыве активных окраин континентов и накоплении отложений геосинклинальной субформации терригенной формации (Зинчук, 1992, Serov et al.). При этом сохранность хлорита в этих отложениях может указывать на переотложение слабо измененных гипергенными процессами Fe-Mg-разностей изверженных и метаморфических пород.

В процессе постседиментационного преобразования отложений терригенной формации глинистые минералы в соответствии с литолого-фациальным типом накапливавшихся осадков подвергаются аградационной трансформации. Эти изменения по масштабу отражают степень погружения содержащих их отложений в зоны все более высоких давлений и, особенно, температур, а направленность процессов зависит от гидрогеохимиче-ского характера среды. Сравнительно небольшое во II переходной зоне повышение термобарических параметров среды обу- словливает, соответственно, слабое аградационно-трансформационное преобразование разбухающих минералов как в глинистых, так и в песчано-алевритовых отложениях. Отсюда следует, что выделение этой зоны на основе данных изучения этого типа глинистых минералов представляет значительные трудности. Поэтому характерным признаком этой зоны является развитие в песчно-алевритовых отложениях ее определенных разновидностей аутигенных глинистых минералов. Так, в пресноводных отложениях платформенной субформации на ранних этапах мезокатагенеза в проницаемых породах происходит образование вторичного каоли-нитового цемента, обладающего, в отличие от поступающего из КВ каолинита, высокой степенью идиоморфизма частиц. В свою очередь, развитие в аналогичных породах тонких удлиненных пластинок (т.е. удлиненночешуйчатого монтмориллонита) указывает на морские условия осадконакопления и унаследование их на последующих стадиях постседиментационного преобразования осадков и сформировавшихся из них пород. При этом в структурном отношении эта фаза представляет МГСО, содержащее более 40% разбухающих слоев. Наличие в породах этого цемента, в отличие от бертьеринового, хлоритового и каолинитового, свойственно только поздним этапам подстадий МК1-2, на что указывает его закономерная локализация во внутренней части порового пространства, т.е. после развития крустификационного бертьеринового или хлоритового цемента. Такая последовательность выделения в порах песчано-алевритовых пород цемента в виде удлиненно-чешуйчатого монтмориллонита позволяет использовать его как один из важных типоморфных признаков для выделения раннекатагенетической стадии постседиментационного преобразования отложений морского типа и приуроченности их ко II зоне осадочного чехла земной коры.

Снижение в структуре МГСО содержания разбухающих слоев до менее 40% как в аргиллитах, так и в цементе сильно сцементированных песчано-алевритовых пород указывает, что эта часть разреза соответствует III зоне осадочного чехла земной коры. В аргиллитах глинистые минералы (в том числе со слюдистым типом структуры) представ- лены в этой зоне, аналогично вышележащим частям разреза, исключительно псевдоизо-метричными пластинками, т.е. имеют алло-тигенный генезис. Свойственную глинистым отложениям всего осадочного чехла земной коры и песчано-алевритовым разностям их в I зоне указанного чехла эту гидрослюду следует рассматривать как фоновый минерал. Поэтому по морфолого-генетической природе эта разновидность гидрослюд не может быть использована с достаточной объективностью для подразделения собственно осадочного чехла земной коры на упомянутые выше зоны. В III зоне, одновременно с резким уменьшением содержания разбухающих слоев в структуре МГСО, сопровождающихся адсорбцией ряда минералообразующих катионов, и, что самое главное, К, происходит также последовательное увеличение размеров псевдоизометричных пластинок гидрослюды, обусловленное процессами их частичной рекристаллизации. В то же время наличие в цементе песчано-алевритовых пород морского генезиса удлиненнопластинчатой гидрослюды, наряду со снижением количества разбухающих слоев в структуре ассоциирующих с ней МГСО до менее 40%, также является одним из важнейших критериев III зоны, в которой степень постседиментационного преобразования отложений и содержащихся в них минералов соответствуют, в отличие от двух верхних зон, позднему катагенезу. Характерной особенностью указанных смешанослойных образований на рентген-дифракто-метрических кривых является значение межплоскостного расстояния основного рефлекса этой фазы, равного ~10-11 Å. В этой зоне четко различается также профиль основного рефлекса рассматриваемой фазы, в зависимости от ее генетической природы. Так, основной рефлекс МГСО со значением около 10 Å, связанного с деградацией триоктаэдрических слюд и диоктаэдризацией остаточных продуктов, характеризуется на дифрактограммах плавным снижением его интенсивности в сторону меньших углов Θ. Это связано с тем, что при деградации первичных слюд изменение свойственных им микроблоков с наибольшей интенсивностью происходит по их периферии. Центральные части микроблоков изменяются в этом случае в мень- шей степени, вплоть до сохранения фрагментов исходной слюды, что определяет присутствие на дифрактометрических кривых таких фаз четко выраженного 10 Å- рефлекса с резким спадом интенсивности его в сторону увеличения углов Θ. Это четко указывает на гетерогенность продуктов первичной деградации слюд, частично сохраняющейся, несмотря на интенсивно развивающиеся в III зоне осадочного чехла земной коры аградационные процессы.

В отличие от этого аналогичного типа смешанослойная фаза, но связанная с аградацией собственно монтмориллонита, связанного, например, с продуктами выветривания бесслюдистых изверженных пород, характеризуется симметрией основного рефлекса. Такой профиль указанного отражения обусловлен однородной открытостью в структуре исходного монтмориллонита всех межслоевых промежутков. Вследствие этого МГСО, возникающие при аградации монтмориллонита, с учетом некоторого различия заряда отдельных слоев в структуре последнего, следует рассматривать как относительно гомогенные структуры. Необходимо иметь в виду, что типоморфный минерал для I зоны отложений терригенной формации – каолинит в нижних частях осадочного чехла земной коры, а именно, начиная с ранних этапов стадии АК, становится неустойчивым. Хотя мелкие пластинки удлиненночешуйчатого монтмориллонита, свойственного II зоне, при трансформационной аградации его в III зоне в удлиненнопластинчатую гидрослюду испытывают существенную регенерацию, последние даже в наиболее древних и испытавших максимальные погружения отложениях не получают кристаллографически полноценной огранки на концах, типа серошпатокита. Это показывает, что одной из важнейших особенностей накопления и постседиментационного преобразования отложений терригенной формации является относительно невысокая минерализация водной среды (с повсеместным дефицитом К), что способствует сохранению в них каолинита, вплоть до зоны апокатаге-неза и метагенеза при накоплении его, соответственно, либо в нормально морских бассейнах, либо в пресных водоемах.

Выяснение особенностей глинистых минералов в отложениях терригенно-карбонатной и карбонатной формаций (Хитров и др., 1987) представляет, по сравнению с отложениями собственно терригенной формации, менее сложную задачу. Это связано с их локализацией либо в виде относительно тонких прослоев, четко выделяющихся в мощных толщах карбонатных пород, либо в существенно обогащенных карбонатным материалом отложениях карбонатного типа. Вследствие более интенсивной аградации диоктаэдрических разбухающих минералов в отложениях рассматриваемых формаций эту особенность необходимо учитывать при геологической интерпретации результатов их изучения в отложениях этих формаций, чтобы не завышать степени ката-генетического изменения содержащих их отложений. В связи с этим при исследовании глинистых минералов в собственно терригенных прослоях отложений этих формаций следует проводить, как показано ранее для пластов К-бентонитов, а также другие исследования для пластов хлорит-сапонитов, не только в средних их частях, но и в периферийных участках. Это позволит путем сравнительного анализа оценить влияние карбонатной среды в краевых частях терригенных прослоев на степень аградации материала в различных диа-метагенетических зонах осадочного чехла земной коры.

Исследование глинистых минералов, кроме рекомендуемого нами для отложений всех формаций первоначального получения рентген-дифрактограмм, в целом, от неориентированных препаратов, в отложениях терригенно-карбонатной и карбонатной формаций изучаемые разности пород необходимо обрабатывать на холоде 2% раствором HCl для разложения карбонатов. В процессе этой процедуры следует учитывать изменение также обменного комплекса как ди-, так и триоктаэдрических смектитов. Кроме аллотигенных глинистых минералов, приуроченных к терригенно-аллотигенным прослоям, большое значение в разрезах отложений этих формаций (особенно в собственно карбонатной) имеет устойчивость в I зоне осадочного чехла земной коры слоистоцепочечных Mg-силикатов. Поэтому для выявления их в реальных разрезах необходимо особенно тщательно исследовать в подошве карбонатных толщ переходные зоны между терригенными и соответствующими карбонатными породами. Важность такой методологии исследования пограничных отложений между карбонатными толщами и терригенными прослоями определяется преобразованием во II зоне слоисто-цепочечных минералов в смектиты, которые в III зоне трансформируются в тальк- и хлорит-сапониты. Являясь специфическими минералами, они во многом способствуют не только реконструкции палеогеографических условий се-диментогенеза, но и имеют большое значение в решении ряда вопросов нефтегазовой геологии (Зинчук, Борис, 1981). Все это показывает, что, в отличие от отложений терригенной формации, основной особенностью накопления и постседиментационного преобразования осадков терригенно-карбонатной и карбонатной формаций является общая повышенная гидрогеохимическая минерализация среды. Отсюда следует, что последний фактор следует рассматривать как важный типоморфный признак седиментоге-неза указанных формаций.

Присутствие в осадочном чехле земной коры мощных толщ Na- и, чаще всего, Са-монтмориллонитовых глин, в ряде случаев в ассоциации с цеолитами (Гладков и др. 2008) непосредственно свидетельствует, что содержащие эти минералы отложения относятся к вулканогенной формации. Если в отложениях терригенно-карбонатной и, особенно, карбонатной формаций на относительно более высокую интенсивность аградационно-трансформационных процессов влияет гидрогеохимический характер среды их накопления, то, наоборот, особенности отложений вулканогенной формации в еще большей степени, чем при накоплении отложений терригенной формации, определяются природой исходного материала. Возникая за счет раскристаллизации витрокластического материала различного химического состава при низких термобарических параметрах среды, продукты изменения указанного материала практически не содержат слюду, которая, как весьма аргументированно показано ранее, не возникает в гипергенных условиях. В отложениях этой формации однородные толщи монтмориллонитовых глин образуют ценные в промышленном отношении месторождения Na- и Са-разновидно-стей, т.е. либо бентонитов, либо флоридинов. Следует при этом иметь в виду, что в соответствии с различной активностью отдельных катионов (Зинчук и др., 2004) Na-разновидность монтмориллонита может замещаться кальциевой, как, например, в Ас-канском месторождении Грузии. С отдельными разновидностями монтмориллонитов вулканогенного происхождения, образующимися по кислой витрокластике, ассоциирует высокодисперсный кристобалит, который, например, в значительном количестве присутствует в Огланлинском месторождении Туркмении.

Накопление вулканогенного материала как в пресных водоемах, так и в нормально морских бассейнах определяет раскристал-лизацию его уже на ранних этапах литогенеза в виде различного типа смектитов с весьма низким зарядом слоев. Следствием этого является ограниченная способность фиксации ими К и сохранение вследствие этого на одинаковых стадиях постседиментационного изменения содержащих их отложений более значительного количества лабильных слоев, чем в продуктах аградации МГСО, связанных с деградацией триоктаэдрических слюд и диоктаэдризацией остаточных продуктов. Это различие, слабо фиксирующееся в I и II зонах осадочного чехла земной коры, особенно четко проявляется в III зоне, обусловливая выделение в толще, содержащей деградированные слюды, прослоев аградиро-ванного монтмориллонита в виде характерных «маркеров», которые используются для расчленения и корреляции разрезов (Зинчук, 1998). Указанное различие в интенсификации адсорбции К этими двумя типами разбухающих минералов можно рассматривать как основную особенность отложений вулканогенной формации. Это свойство отложений вулканогенной формации имеет важное практическое значение, так как объясняет наблюдающееся в таком случае нарушение общей тенденции последовательного уменьшения разбухающих слоев в структуре минералов из трехэтажных слоев в процессе погружения содержащих их отложений в стратисферу. В связи с этим прослои с аномально пониженным количеством лабиль- ных слоев в структуре МГСО, присутствующие в III зоне осадочного чехла земной коры, однозначно указывают на их вулканогенную природу. Выделение в мощных осадочных толщах таких прослоев позволяет использовать их как надежные маркеры при расчленении и корреляции фаунистически обедненных отложений.

Отложения галогенной формации приурочены к аридным климатическим условиям к начальным и заключительным этапам соответственно ранней и поздней стадии развития эпиконтинентальных бассейнов лагунного (карабогазского) типа. Они характерны также для начальных этапов ранней стадии развития бассейнов, представляющих зрелые рифтовые части их (красноморского типа) на пассивных окраинах континентов, включая континентальную окраину последних (внутреннюю часть), а также для зон перикратон-ного опускания и миогеосинклиналей. Глинистые минералы в отложениях этой формации присутствуют в основном в терригенных прослоях. Глинистые разности их, как и в отложениях других формаций, содержат дисперсные минералы, которые, с учетом резко аридного климата при накоплении осадков галогенной формации, отражают характер источников сноса и представляют в этом случае слабо измененный гипергенными процессами материал. Высокая минерализация солеродной среды приводит к еще более значительному, чем при накоплении осадков карбонатной формации, увеличению интенсивности фиксации катионов деградированными минералами. Несмотря на высокую минерализацию водной среды в условиях накопления отложений галогенной формации, вследствие свойственных I зоне низких термобарических параметров среды, тенденция к более высокой упорядоченности структуры глинистых минералов в отложениях формации проявляется в весьма ограниченных масштабах. Указанная тенденция, учитывая, что слоистые силикаты и алюмосиликаты в рассматриваемой зоне не возникают, проявляется только в несколько более интенсивной фиксации аллотигенными минералами содержащихся в водной среде катионов. Поэтому из аутигенных минералов в этой зоне возникают только гидроталькиты, алюминиты, сульфаты, карбонаты и другие минералы ранней генерации.

Как мы показали на примере изучения отложений терригенной, терригенно-карбонатной, карбонатной и вулканогенной формаций, глинистые минералы в них как аутигенного, так и аллотигенного генезиса представлены несовершенными в структурном отношении разновидностями. Они характеризуются значительными дефектами, т.е. вакансиями в структуре, которые полностью не заполняются, вплоть до стадии МГ. Это связано с тем, что в пластовых водах и поровых растворах на предшествующих МГ стадиях литогенеза сохраняется дефицит главнейших для структур слоистых силикатов катионов. Поэтому более высокая минерализация среды при накоплении отложений галогенной формации уже в I зоне определяет более интенсивную фиксацию катионов аллотигенными глинистыми минералами. На поздних этапах стадии ПК в песчаноалевритовых породах кристаллизуется в виде крустификационных каемок хлорит, который, по сравнению с отложениями нормально морских бассейнов, характеризуется повышенной в этом случае магнезиальностью.

Главной особенностью отложений галогенной формации уже в I зоне является также отсутствие условий для генерации каолинита. В связи с этим в отношениях рассматриваемой формации каолинит может присутствовать лишь как реликтовая примесь при эпизодической активизации на континенте денудационных процессов, связанных либо с положительными тектоническими движениями в областях источников сноса, либо с понижением уровня водной поверхности в областях осадконакопления. В этом случае в размыв и переотложение могут быть включены полиминеральные, преимущественно ранее накопившиеся осадочные толщи, сложенные в условиях аридного литогенеза, свойственного формированию отложений галогенной формации, слабо измененными гипергенными процессами разностями пород. По мере погружения отложений во II зону и повышения термобарических параметров среды в песчано-алевритовых отложениях начинается интенсивная кристаллизация аутигенных глинистых минералов более поздней, чем хлорит, генерации. Однако, в отличие от отложений терригенной формации, в проницаемых разностях которых, в зависимости от характера водоемов или бассейнов седиментации осадков, т.е. пресноводного или морского типа, соответственно кристаллизуются либо каолинит, либо удлиненно-чешуйчатый монтмориллонит, а в аналогичных породах галогенной формации возникает только последний минерал.

Наиболее четко особенности аутигенных глинистых минералов в песчано-алевритовых отложениях проявляются в III зоне. Так, развитие в указанных породах удлиненнопластинчатой гидрослюды с пирамидальными окончаниями частиц и высокой степенью совершенства структуры, т.е. серошпатокита является главнейшим признаком накопления терригенного материала в условиях формирования отложений галогенной формации. Это свидетельствует о том, что при повышенной в этом случае минерализации пластовых вод и поровых растворов, в совокупности с высокими термобарическими параметрами среды в максимальной степени реализуется свойственная указанному минералу слюдистого типа оптимальная кристаллографическая огранка частиц. Как правило, этот минерал ассоциирует с хлоритом, частицы которого в рассматриваемых фациальных условиях также характеризуются элементами псевдогексагональной огранки. Такая ассоциация глинистых минералов показывает, что в среде минералообразования должны присутствовать в стехиометрическом соотношении необходимые для их синтеза катионы, а именно: Si, Al, Mg, Fe и К.

Таким образом, проведенными исследованиями показано, что гипергенное изменение химического состава ультраосновных и основных пород обусловлено разложением минералов островной (оливин), цепочечной (пироксены), кольцевой или ленточной (амфиболы) и каркасной (основные плагиоклазы) структур, а также деграционной трансформацией листоватых структур (триоктаэд-рических слюд). Векторы выветривания средних и кислых пород ввиду преобладания в них средних плагноклазов, калиевых полевых шпатов и диоктаэдрических слюд приобретают все более противоположное направление, по сравнению с векторами уль-траосновных и основных пород. Приведен- ные выше особенности глинистых минералов в отложениях различных осадочных формаций являются еще одним дополнительным критерием более объективного выделения их в осадочном чехле земной коры. При этом особенно важное значение имеет в этом случае выделение в каждой формации диа-катагенетических зон с характерными для них типоморфными минералами. Каждый кластер изученных отложений из различных осадочно-природных бассейнов характеризуется своим полем на диаграмме LM/OK. Все кластеры терригенных пород располагаются (рис. 2) в поле положительных значений дискриминатора LM и классификатора ОК, а терригенно-карбонатных – также и отрицательны. При получении нерастворимых остатков из терригенно-карбонатных пород даже с 2% раствором НСl, кроме карбонатов, может происходить извлечение неустойчивых химических элементов также из структуры слоистых силикатов (особенно триоктаэдрического типа). Поэтому сопоставление химизма разновозрастных отложений из различных осадочных осадочно-породных бассейнов для получения геологически содержательных данных следует выполнять с литологически однотипными породами. С учетом этого метод кластер-анализа может успешно использоваться для изучения терригенных пород, характеризуемых (в отличие от карбонатных) большим разнообразием химического состава и минералогических особенностей. Важное значение имеют их возраст и связанное с ним одно- или многократное переотложение обломочного материала. Более древние (докембрийские) отложения, залегающие на размытой поверхности фундамента архейских и протерозойских пород, характеризуются лишь однократным процессом переотложения. Интенсивность погружения этих отложений в течение геологической истории на значительные глубины сопровождалось изменением их химического состава (увеличение содержания оксидов Mg, Fe2+ и К в структуре минералов) под действием постседиментационных процессов (особенно для отложений морских бассейнов). Это определяет расположение ареалов рассматриваемых отложений на LM/OK-диаграмме (рис. 1, 2) при широком в общем разбросе их хи- мического состава, в наименее лейкократовой области по оси дискриминатора LM. Более молодые отложений (мезозойские и кайнозойские) накапливались большей частью в результате выветривания, денудации и переотложения ранее сформированных древних осадочных толщ. Эти процессы (а также в целом меньшая степень постседиментационного преобразования этих относительно молодых отложений) определили закономерное смещение ареалов химического состава однотипных (терригенных) разностей в более лейкократовую область LM/OK-диаграммы. Для этих отложений также характерно и иное направление результативности векторов изменения их химического состава во время формирования пород в сторону повышения их лейкократовости. Результирующие векторы изменения химического состава пород дают возможность прослеживать (по их направленности снизу вверх) изменение фациальных условий осадконакопления, т.е. выделять соответственно либо регрессивные циклы седиментогенеза, либо трансгрессивные.

Проведенные исследования показали, что аллотигенные глинистые минералы в отложениях различных осадочных формаций связаны в основном с типом исходных пород в областях сноса, климатом в предшествующее их размыву время и тектоническим строением водосборной территории. В отложениях отдельных формаций они содержатся в различном количестве и лишь нередко отличаются своими ассоциациями. Специфические разновидности аутигенных глинистых минералов характеризуются закономерной приуроченностью к отложениям определенных осадочных формаций. В зависимости от присущих отдельным аутигенным минералам термодинамических свойств они возникают на разных стадиях седимен-то- и диагенеза. По мере повышения термобарических параметров среды, уже возникшие ранее аутигенные глинистые минералы подвергаются последующей трансформации, приводящей к переходу ранней разновидности в фазы, стабильные при более высоких давлениях и особенно температурах. Рассмотренные особенности глинистых минералов в отложениях мощных осадочных толщ могут быть использованы как дополнитель- ный критерий для выделения в разрезах и картирования на площади распространения определенных отложений специфических осадочных формаций. Сравнительный анализ аллотигенных и аутигенных глинистых минералов в отложениях различных осадочных формаций может оказать существенную помощь при палеогеографических реконструкциях условий накопления, интенсивно измененных процессами диа- и катагенеза осадочных толщ.

Список литературы О специфике глинистых минералов в осадочных формациях

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Основные литодинамические типы ореолов индикаторных минералов кимберлитов и обстановки их формирования // Геология рудных месторождений, 1999. Т. 41. № 3. С. 281-288. EDN: QHRIBB

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Полигенез алмазов в связи с проблемой коренных россыпей северо-востока Сибирской платформы // Доклады Академии наук, 1998. Т. 361. № 3. С. 366-369. EDN: AXVLAC

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Логинова А.М. Особенности распределения россыпных алмазов, связанных с докембрийскими источниками // Записки Российского минералогического общества, 2009. Т. 138. № 2. С. 1-13. EDN: MXFPUQ

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Тычков С.А. Проблема алмазоносности Сибирской платформы // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология, 2002. № 1. С. 19-36. EDN: GWGTLL

- Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Кузнецова Л.Г. Геодинамический контроль размещения кимберлитовых полей центральной и северной частей Якутской кимберлитовой провинции (петрохимический аспект) // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология, 2000. № 3(9). С. 37-55. EDN: RPSMGF