О СРАВНЕНИИ КОНДЕНСАТОРНОГО И ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО МИКРОФОНОВ

Автор: С. П. Дмитриев, В. Е. Курочкин, Б. П. Шарфарец

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Системный анализ приборов и измерительных методик

Статья в выпуске: 2 т.31, 2021 года.

Бесплатный доступ

Основываясь на анализе физических особенностей работы микрофона на электрокинетических явлениях, экспериментально подтверждено, что этот микрофон работает на принципе, отличном от принципа работы конденсаторного микрофона. Показано, что микрофон на электрокинетических явлениях благодаря накачке может повышать свою чувствительность на величину до примерно 40 дБ. Сравнение двух экспериментальных исследований показывает, что чувствительность электрокинетического микрофона может сильно зависеть от размера пористости диэлектрика, помещаемого между электродами микрофона.

Конденсаторный микрофон, микрофон на электрокинетических явлениях, напряжение накачки, чувствительность микрофона

Короткий адрес: https://sciup.org/142226582

IDR: 142226582 | УДК: 534.621 | DOI: 10.18358/np-31-2-i6676

Текст научной статьи О СРАВНЕНИИ КОНДЕНСАТОРНОГО И ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО МИКРОФОНОВ

Настоящая работа является продолжением целого цикла работ авторов по изучению излучателей и приемников (микрофонов) звуковых колебаний, основанных на использовании электро-кинетических явлений (ЭКЯ) [1–8]. Конструкция электроакустических преобразователей, основанных на ЭКЯ, во многом идентична конструкции конденсаторных микрофонов.

Конденсаторный микрофон также содержит два плоскопараллельных электрода с (обычно) воздушным промежутком между ними, на которые подается поляризующее (т.н. фантомное) напряжение для обеспечения заряда конденсатора. Для постоянства этого заряда во времени конденсатор нагружается на достаточно большое активное сопротивление [9, с. 102].

Микрофон на ЭКЯ представляет собой два плоских перфорированных электрода, с помещенной меж электродов пористой структурой (например, пачкой канцелярской бумаги толщиной несколько миллиметров) и называемой далее матрицей (2D-размеры электродов и бумаги совпадают)1. На электроды в обоих режимах — излучения и приема — подается постоянное электрическое поле (напряжение накачки). При этом в режиме излучения звука дополнительно на матрицу подается переменное электрическое поле, трансформируемое далее в звуковое поле, а в случае микрофона на матрицу поступает внешнее акустическое поле, трансформируемое в электрический сигнал. Вследствие наличия в матрице нелинейных гидродинамических процессов энергия постоянного электрического поля перекачивается в акустическую энергию в излучателе или в энергию возникающего в микрофоне под воздествием внешнего акустического поля электрического отклика.

Как видно из вышесказанного, устройство обоих видов микрофонов во многом схоже: и в том, и в другом случае конструктивно присутствует конденсатор, в обоих случаях к обкладкам конденсаторов приложено постоянное электрическое поле. Различие состоит в том, что в случае конденсаторного микрофона электроды не должны быть обязательно перфорированными, а в случае микрофона на ЭКЯ между обкладками обязательно должна находиться пористая структура.

Сопоставление микрофона на ЭКЯ с конденсаторным микрофоном тем более оправдано вследствие того, что последний обладает неплохими электроакустическими параметрами [10, с. 152], такими как уровень чувствительности, ширина полосы воспроизводимых частот и др.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Настоящая работа посвящена более детальному изучению сходств и отличий физических принципов функционирования обоих упомянутых выше видов микрофонов, а также доказательному исключению интерпретации микрофона на ЭКЯ как частного случая конденсаторного микрофона.

КОНДЕНСАТОРНЫЙ МИКРОФОН

Остановимся на конструкции классического конденсаторного микрофона, изобретенного еще 1916 г. Э. Венте. Она представляет собой заряженный плоский конденсатор, один из электродов которого массивен, а второй представляет тонкую мембрану (подробное описание конденсаторных микрофонов см., например, [9–12]). В этих же источниках подробно описывается теория расчета характеристик конденсаторных микрофонов, порой достаточно нетривиальная. В настоящей работе авторов главным образом интересует упрощенное рассмотрение, но передающее зависимость чувствительности конденсаторного микрофона от его важнейших параметров.

Далее излагается упрощенный вывод чувствительности микрофона, отражающий тем не менее характер ее зависимости от основных параметров микрофона: величины поляризующего напряжения и расстояния между пластинами конденсатора в состоянии покоя.

На конденсатор исходной емкостью C 0 = const подается поляризующее напряжение U 0 = const через высокоомное сопротивление R . При колебаниях мембраны под воздействием акустического поля исходное расстояние между электродами d о получает приращение x ( t ) , зависящее от времени и пропорциональное акустическому давлению p ( t ) . Таким образом, реальное расстояние между пластинами конденсатора равно d = d 0 + x ( t ) , x ( t ) ■ d 0 . Возмущенная емкость плоского конденсатора определяется в СИ выражением [13, с. 360]

C ( x ( t ) ) = 5 0 ^^ ■ (1)

где ε 0 — электрическая постоянная; ε — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика внутри конденсатора; S — площадь пластины конденсатора. Полагаем, что площадь пластины остается неизменной S = const. Полагаем далее, что результирующее напряжение между пластинами U ( t ) равно

U ( t ) = U о + u ( t ) , (2) где u ( t ) — величина возмущения опорного напряжения U 0 , вызванного сторонним акустическим полем, изменяющим стационарное расстояния между мембранами d 0 на величину x ( t ) .

Поскольку постоянная времени т = C 0 R ■ 1 велика, то справедливо утверждение о постоянстве заряда конденсатора q = q 0 = const при вариациях напряжения и емкости в конденсаторе, где q 0 — изначальный заряд конденсатора. Тогда из определения емкости [13, с. 360] запишем формулу определения емкости конденсатора C :

C = q 0.

U

Очевидно, что в невозмущенном случае (3)

имеет вид C o = —. Из (3) имеем

U 0

и = (4)

Последняя формула в невозмущенном случае, q очевидно, принимает вид Uo = —.

Перепишем (4) с учетом возм C у0щений:

U0+u(') = eq^) ■ <5)

Далее представим в (5) дробь 0 в виде C ( x ( t ))

ряда по степеням x с точностью O ( x 2 ) (аргумент t опущен для упрощения записи)

U 0

+ u =

q 0 = q 0 + q 0 ее 0 S x

C ( x ) C 0 C 0 2 d d

+ O ( x 2 ) ,

что после упрощения дает с точностью до величи ны O (x2) следующее выражение:

U 0 + u = U 0 + U 0 - . (6)

d

Из (6) имеем для возмущения напряжения на конденсаторе (здесь уже вернем аргумент t )

xt u (t ) = U 0 -d-. (7)

Таким образом, возмущение напряжения на конденсаторе u ( t ) прямо пропорционально опорному напряжению U 0 и отношению возмущения расстояния между мембранами к его невозмущенному значению x ( t ) / d .

Для получения из (7) выражения для чувствительности в случае гармонического сигнала при- мем, что u (t ) = ue ' и x (t ) = xe ™t, где u, x — соответствующие амплитуды. Очевидно, что в случае падения на приемник осевой плоской акустической волны имеет место соотношение x (t) = xe"" = f Ve^tdt = -—e-Mt. (8)

i ω

Амплитуды акустического давления p и скорости V в плоской гармонической волне связаны соотношением [14, с. 74]

V = —, ρc где ρ — плотность среды, c — скорость звука в ней. Тогда амплитуда гармонического возмущения мембраны в (8) равна

Vp

x =--=-- iω iωρc

Подставляя (9) в (7), имеем для амплитуды напряжения u в гармоническом режиме u = -U0—p-. (10) 0 iωρcd

Поделив (10) на амплитуду давления p , получаем выражение для осевой чувствительности S конденсаторного микрофона:

S = u = U 0-. (11) p i ωρ cd

Полученное в работе упрощенное выражение (11) для осевой чувствительности исходит по умолчанию из ряда допущений. А именно, выше предполагалось, что конденсаторный микрофон представляет собой систему с сосредоточенными параметрами; величина амплитуды колебаний мембраны не учитывает ее защемленности по краям; рассмотрена только модель плоской падающей акустической волны; при выражении смещения мембраны через скорость звуковой волны не учтена реакция взаимодействия звуковой волны с мембраной (не учтена ее инерционность, связанная с исходным натяжением мембраны) и т.д. Тем не менее просмотр специальной литературы подтверждает следующее: во всех специальных работах по конденсаторному микрофону в выражении для чувствительности обязательно присутствует отношение опорного напряжения U0 к толщине слоя между пластинами микрофона в стационарном состоянии U0 / d [9, с. 78]; [10, с. 34, 35]; [11, с. 478]. Эта величина, как нетрудно увидеть, равна величине амплитуды вектора электрической напряженности постоянного (опорного) поля на конденсаторе E0 = U0 / d .

Отличительный функциональный признак конденсаторного микрофона

Из полученных выражений (7) и (11) видно, что при нулевом опорном напряжении U 0 = 0 (при нулевой амплитуде вектора напряженности стационарного электрического поля E 0 = U 0 / d на конденсаторе E 0 = 0 ) отклик конденсаторного микрофона отсутствует .

Для лучшего изучения отличительных свойств ЭКЯ-микрофона был проведен натурный эксперимент с двумя макетами микрофонов.

НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Макет1 ЭКЯ-микрофона

В обычном микрофоне на ЭКЯ пористая структура была заменена на структуру в виде пластиковой пластины формата А4 толщиной 1 мм, обернутой несколькими слоями полиэтилена. Суммарная толщина этой прокладки между перфорированными металлическими электродами составила 2 мм. Отличие такого микрофона от классического конденсаторного воздушного микрофона состоит в перфори-рованности эектродов и наличии невоздушной диэлектрической прокладки. Такого рода микрофон больше ассоциируется с конденсаторным микрофоном, т.к. пластиковая прокладка ближе по структуре к непористому гетерогенному диэлектрику, чем к пористой структуре, каковой является бумага (в сравниваемом микрофоне).

Согласно работе [15, с. 47], известно, что "по электрокинетической эффективности пористые материалы можно расположить в ряд: полиэтилен, шамотно-бентонитовая керамика, керамика Государственного НИИ керамической промышленности, кварц, фторопласт-4, стекло, магнезиальная керамика…". На то, что полиэтилен является пористым, укажут и результаты приведенных ниже экспериментов, из которых следует, что отклик микрофона с полиэтиленовым диэлектриком между электродами возможен и при нулевом напряжении накачки U 0 = 0 .

Макет2 ЭКЯ-микрофона

Между перфорированными электродами такой же матрицы, что и в приведенном выше случае, вместо пластиковой пластины, обернутой несколькими слоями полиэтилена, помещалась пачка бумаги формата А4 толщиной 2 мм.

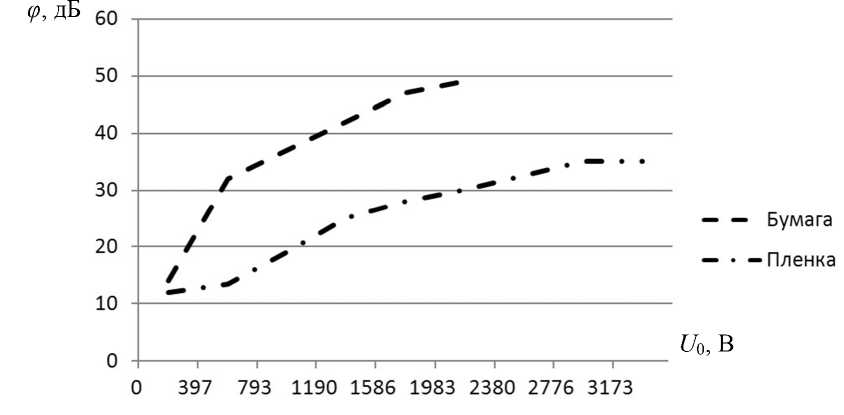

Зависимость потенциала φ (дБ) на микрофонах от напряжения накачки U 0 (В) для микрофонов на ЭКЯ.

(----бумага) и ( — • — • пленка)

Результаты экспериментов

Отметим, что приводимые численные результаты носят не абсолютный, а относительный характер. Результаты измерений приведены без привязки к реальным уровням измеряемых величин, а зарегистрированы относительно уровня шумов на спектроанализаторе. Это было сделано в связи с тем, что чувствительность микрофонов сильно зависит от схемы согласования матрицы с измерительным прибором. В данном случае авторов больше интересовали данные измерений с микрофонов по отношению одних к другим.

В ходе экспериментов с динамиков задавалось звуковое поле частотой 1000 Гц.

-

1. На первом этапе напряжение накачки для обоих микрофонов отсутствовало ( U 0 = 0 ). Далее выяснялось давление источника стороннего звукового поля (поля динамика), при котором выходное напряжение u с матрицы на каждом микрофоне начинало превышать уровень шумов на спектро-анализаторе2. Выяснилось, что надежное обнаружение отклика матриц на дискретной составляющей частотой 1000 Гц составило примерно условные 14 дБ для каждой матрицы. Таким образом, и микрофон-макет1 нормально функционировал при U 0 = 0 .

-

2. Затем для обеих матриц осуществлялся процесс накачки, что означало постепенное поочередное увеличение на каждой матрице напряжения накачки U 0 при фиксированной величине звукового поля, соответствующего п. 1.

Результаты экспериментов представлены на рисунке. Верхняя кривая соответствует микрофону-макету2, нижняя — микрофону-макету1 (с твердым диэлектриком между электродами). Из кривых видно, что при росте U 0 микрофон-макет2 быстро входит в режим, когда превышение отклика на акустический сигнал на нем u начинает превышать отклик на микрофоне-макете1 примерно на 20 дБ при одинаковом напряжении накачки.

Таким образом, микрофон-макет1 функционирует при отсутствии накачки при U 0 = 0 , а при ненулевой накачке ведет себя аналогично микро-фону-макету2. Это означает, что физика его работы не соответствует принципу работы конденсаторного микрофона, а совпадает с принципом работы микрофона на ЭКЯ, а именно на явлении потенциала течения, тем более что электроды у этого микрофона были перфорированными3.

Превышение отклика в случае, когда пористой средой является бумага, над откликом в случае пластикового материала можно объяснить боль- шой разницей в размере пор этих материалов. В следующей работе авторы вернутся к более тщательному изучению этого явления.

ВЫВОДЫ

Экспериментально подтверждено, что микрофон на ЭКЯ, конструктивно весьма схожий с конденсаторным, действительно работает на принципе, отличном от принципа работы конденсаторного микрофона (он также функционирует при нулевой накачке). Показано (см. рисунок), что микрофон на ЭКЯ благодаря накачке может повышать свою чувствительность на величину до примерно 40 дБ. Сравнение двух экспериментальных исследований показывает (см. рисунок), что чувствительность ЭКЯ-микрофона может сильно зависеть от величины пористости диэлектрика, помещаемого между электродами микрофона.

Работа выполнена в ИАП РАН в рамках Государственного задания 075-00780-20-00 по теме № 00742021-0013 Министерства науки и высшего образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ ЭКЯ В ЖИДКИХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ И В ВОЗДУХЕ

Согласно [12, с. 534], " электрокинетические явления — совокупность явлений, происходящих в системах, содержащих капилляры или мембраны , размещенные в электролите , при наложении электрического поля , и обратных им эффектов". Согласно [12, с. 536], " электролиты — жидкие и твердые вещества, обладающие ионной проводимостью, т.е. проводники, в которых электрический ток обусловлен движением ионов (проводники второго рода)". Согласно этой же работе [12, с. 536]: "Наиболее широко применяются и хорошо изучены водные растворы электролитов. Для получения растворов электролитов обычно используют полярные жидкости с высокой ε (вода, спирт и т.д.)".

Далее, согласно статье "Ионизация" в Википедии: "Газы по большей мере состоят из нейтральных молекул. Однако, если часть молекул газов ионизируется, газ проводит электрический ток". Есть три основных способа ионизации в газах.

-

1) Термическая ионизация — ионизация, при которой необходимую энергию для отрыва электрона от атома дают столкновения между атомами вследствие повышения температуры.

-

2) Ионизация электрическим полем — ионизация вследствие повышения значения напряженно-

- сти внутреннего электрического поля выше предельного значения. Из этого следует отрыв электронов от атомов газа.

-

3) Ионизация ионизирующим излучением.

Обычно концентрация ионов в воздухе (ед. в 1 см3 его объема) лежит в следующих пределах: 400–50 000 для положительных и 600–50 000 для отрицательных ионов (средние показатели соответственно 1500–3000 для положительных ионов и 3000–5000 для отрицательных ионов).

Кроме того, согласно одному из многочисленных сайтов, посвященных ионизации воздуха , "в городских квартирах, как правило, происходит «перевес» в сторону ионов с положительным зарядом, которые в изобилии излучаются различной бытовой техникой и гаджетами…".

Согласно данным на сайте

, величина относительной влажности воздуха в Санкт-Петербурге (именно в Санкт-Петербурге осуществлялись все эксперименты) распределена в течение года согласно приведенной таблице. Таким образом, воздух в обычных условиях содер-

Распределение влажности воздуха

По месяцам

И последнее замечание относительно различий и сходства жидких электролитов и ионизированного воздуха, насыщенного парами воды. Уравнения сохранения импульса движения среды (уравнение Навье—Стокса) в обоих случаях практически тождественны, с учетом того, что и в том, и другом случае в качестве силы действует электрическое поле (электрофорез) либо акустическое поле (потенциал течения). А согласно [2, с. 534], "основную роль в электрокинетических явлениях играют двойной электрический слой, формирующийся на границе раздела фаз, и его поляризация".

Таким образом, с точки зрения постановки физической проблемы о наличии электрокинетиче-ских явлений в жидких электролитах и ионизированном воздухе, насыщенном водой, эти две среды эквивалентны по причинам:

-

– обе среды содержат ионы;

-

– обе среды содержат жидкость в том или ином виде;

-

– в обеих средах на границе жидкость (воздух) / твердое тело образуется двойной слой;

– задача об электрокинетических процессах в обеих средах описывается тождественными уравнениями.

Все перечисленное позволяет прийти к заключению о подобии происходящих в этих средах процессов, а именно изучение электрокинетиче-ских процессов в одной среде позволяет экстраполировать полученные результаты на случай другой среды и обратно.

Список литературы О СРАВНЕНИИ КОНДЕНСАТОРНОГО И ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО МИКРОФОНОВ

- Сергеев В.А., Шарфарец Б.П. Об одном новом методе электроакустического преобразования. Теория, основанная на электрокинетических явлениях. Ч. I. Гидродинамический аспект // Научное приборостроение. 2018. Т. 28, № 2. С. 25–35.

- URL: http://iairas.ru/mag/2018/abst2.php#abst4

- Сергеев В.А., Шарфарец Б.П. Об одном новом методе электроакустического преобразования. Теория, основанная на электрокинетических явлениях. Ч. II. Акустический аспект // Научное приборостроение. 2018. Т. 28, № 2. С. 36–44.

- URL: http://iairas.ru/mag/2018/abst2.php#abst5

- Курочкин В.Е., Сергеев В.А., Шарфарец Б.П., Гуляев Ю.В. Теоретическое обоснование нового метода электроакустического преобразования. Линейное приближение // Доклады Академии Наук. 2018. Т. 483, № 3. С. 265–268.

- Шарфарец Б.П. Реализация приемной антенны на механизме электрокинетического явления "потенциал течения" // Научное приборостроение. 2019. Т. 29, № 2. С. 103–108. URL: http://iairas.ru/mag/2019/abst2.php#abst13

- Шарфарец Б.П., Курочкин В.Е., Сергеев В.А., Гуляев Ю.В. О методе электроакустического преобразования, основанном на электрокинетических явлениях // Акуст. журн. 2020. Т. 66, № 4. С. 453–462.

- Шарфарец Б.П., Курочкин В.Е., Сергеев В.А. О работе электроакустического преобразователя, основанного на электрокинетических явлениях, при турбулентном режиме движения жидкости // Акуст. журн. 2020. Т. 66, № 5. С. 575–580.

- Шарфарец Б.П., Курочкин В.Е., Сергеев В.А. Об акустоэлектрическом преобразователе, основанном на использовании электрокинетических явлений // Труды всероссийской акустической конференции. СПб.: Политехпресс, 2020. С. 439–444.

- Шарфарец Б.П., Курочкин В.Е., Сергеев В.А., Дмитриев С.П., Телятник С.Г. Об электроакустическом преобразователе, основанном на использовании электрокинетических явлений // Труды всероссийской акустической конференции. СПб.: Политехпресс, 2020. С. 445–450.

- Сапожков М.А. Электроакустика. М.: Связь, 1978. 272 с.

- Эфрусси М.М. Микрофоны и их применение. М.: Энергия, 1974. 89 с.

- Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Щевьев Ю.П. Акустика. М.: Горячая линия-Телеком, 2009. 660 с.

- Вахитов Я.Ш. Теоретические основы электроакустики и электроакустическая аппаратура. М.: Искусство, 1982. 415 с.

- Яворский Е.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука, 1971. 940 с.

- Исакович М.А. Общая акустика. М.: Наука, 1973. 496 с.

- Касимзаде М.С., Халилов Р.Ф., Балашов А.Н. Электрокинетические преобразователи информации. М.: Энергия, 1973. 136 с.