О структурных дефектах графена

Автор: Степенщиков Дмитрий Геннадьевич, Войтеховский Юрий Леонидович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В связи с быстрым развитием нанотехнологий актуализировалась проблема исправления дефектов в структуре графеновой сетки и фуллеренов, представляющих собой замыкание фрагмента такой сетки в квазисферическую структуру. Наиболее известным способом исправления дефектов является трансформация Стоуна-Уолеса. Авторами предлагается обобщение этого метода, позволяющее исправлять более широкий класс дефектов.

Углерод, фуллерен, графен, дефект, трансформация стоуна-уолеса

Короткий адрес: https://sciup.org/14294701

IDR: 14294701

Текст научной статьи О структурных дефектах графена

Изучение структурных разновидностей углерода обнаруживает следующую тенденцию: от 3 D -алмаза и его структурных разновидностей к фуллеренам (в известном смысле противоречивым: 3 D – если иметь в виду минимальную размерность пространства вложения, 2 D – если рассматривать их как замкнутые на себя фрагменты углеродной сетки) и 2 D -графену. В дальнейшем, очевидно, будут исследоваться 1-мерные цепи и условно 0-мерные кластеры.

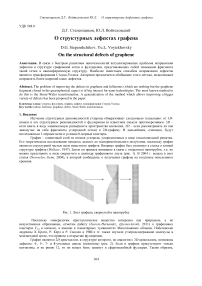

Графен – одиночный слой из атомов углерода, упорядоченных в виде гексагональной решетки. Его теоретическое исследование началось задолго до экспериментального получения, поскольку графен является структурной частью всем известного графита. Впервые графен был упомянут в статье о зонной структуре графита ( Wallace , 1947). Затем он привлек внимание в связи с открытием нанотрубок, т.к. их можно представить в виде свернутого в цилиндр графенового листа (рис. 1). В 2004 г. вышла в свет статья (Novoselov, Geim, 2004), в которой сообщалось о получении графена на подложке окисленного кремния.

Рис. 1. Лист графена, свернутый в нанотрубку

Поскольку минералогам кристаллическое вещество интересно как природное, а не искусственное образование, отметим работу ( Garcia-Hernandez, Iglesias-Groth , 2011) о графеновых кластерах С24 в космосе, а именно в планетарных туманностях Магеллановых облаков. Нобелевские лауреаты Х. Крото, Р. Керл и Р. Смолли в 1980-х гг. также изучали углеродсодержащие молекулы в межзвездной среде, что привело к открытию фуллеренов.

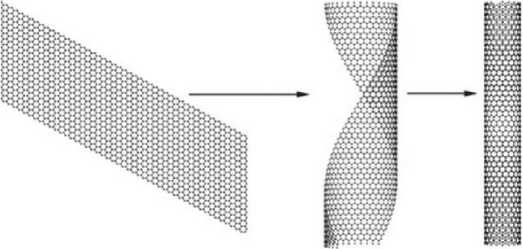

Графен является 2 D -кристаллом, в структуре которого, по аналогии с 3 D -кристаллом, возможны дефекты: 4-, 5-, 7- и 8-угольные циклы (полигоны) (рис. 2). Если в графене присутствуют только пентагоны, и их ровно 12, то он может быть замкнут в сфероподобный фуллерен. Таким образом,

Вестник МГТУ, том 17, № 2, 2014 г. стр.364-368

фуллерены можно рассматривать как графены с определенным числом и типом дефектов (Зинатулина и др., 2009). Данная статья посвящена исследованию дефектов графена и фуллеренов в указанном контексте.

Рис. 2. Электронная фотография структурных дефектов в графене (Robertson, Allen, 2012)

-

2. Трансформация Стоуна-Уолеса

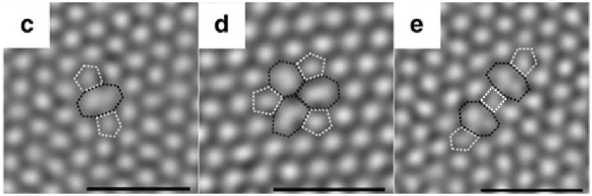

Изучение дефектов поверхности углеродных структур проводилось авторами на основе анализа возможных механизмов изомеризации фуллеренов. Один из них – трансформация Стоуна-Уолеса ( SW -трансформация, рис. 3) ( Stone, Wales , 1986).

-

3. Обобщение трансформации Стоуна-Уолеса

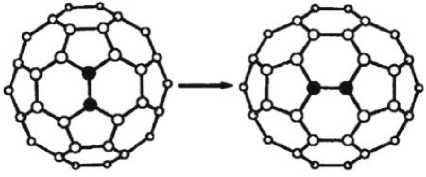

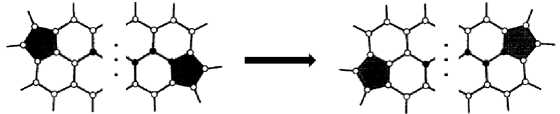

SW -трансформация может быть распространена на более общий случай (рис. 5) ( Babić et al ., 1995; Balaban et al ., 1996; Astakhova, Vinogradov , 1998; Ori et al ., 2011). Фрагмент поверхности

определенной конфигурации замещается зеркально-симметричным, меняющим структуру всей поверхности. Более емкое обобщение – замена любого фрагмента на другой с той же границей. Этот подход развит в работах ( Brinkmann, Fowler , 2003; Brinkmann et al. , 2003; 2012) и состоит в перечислении возможных взаимозаменяемых фрагментов с заданной границей (рис. 6).

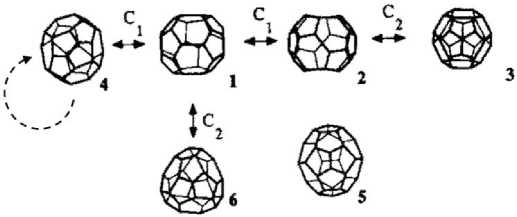

Рис. 3. SW -трансформация на фуллерене C 60

Данный механизм интересен тем, что позволяет разбить многообразные фуллерены-изомеры C n на классы. Два фуллерена относятся к одному классу, если переходят друг в друга с помощью конечного числа SW -трансформаций. Такая классификация дана в работе ( Fowler et al ., 1992; Babić, Trinajstić , 1993; Austin et al ., 1995).

Изомеры С32 разделены на два класса (рис. 4): 1) изомер 5, для которого SW -трансформация невозможна; 2) остальные изомеры, переходящие друг в друга через несколько SW -трансформаций. Изомер 4 интересен тем, что одна из трансформаций переводит его в зеркальный аналог. В некоторых работах нами были обнаружены расхождения в результатах исследования. Было решено повторить классификацию известных многообразий фуллеренов с помощью SW -трансформаций. Найдено, что в работе ( Babić, Trinajstić , 1993) допущены ошибки в классификации многообразий C 30 и C 34 . Результаты исследований ( Fowler et al ., 1992; Austin et al ., 1995) нами подтверждены. Впервые выполнена классификация многообразий С72-100.

Рис. 4. Пример классификации фуллеренов С32 с помощью SW -трансформации

Рис. 5. Обобщение SW -трансформации

Рис. 6. Различные фрагменты с двумя пентагонами и одинаковой внешней границей

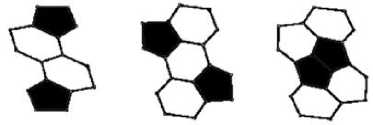

Авторы использовали другой подход. В локальной области возле начального пентагона образуем дефект определенной конфигурации (рис. 7). В результате начальный пентагон меняет положение в углеродной решетке. Дефект может перемещаться по решетке в трех направлениях. Движение в одном из них сопровождается встраиванием атомов углерода в решетку, в другом – их исключением, в третьем – без изменения числа атомов. После того как дефект дойдет до конечного пентагона, он нейтрализуется в порядке, обратном указанному на рис. 7, при этом изменяя положение конечного пентагона.

Рис. 7. Образование дефекта (серый цвет) со смещением пентагона (черный)

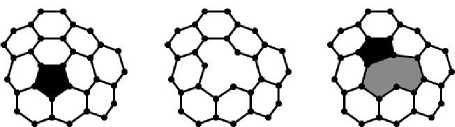

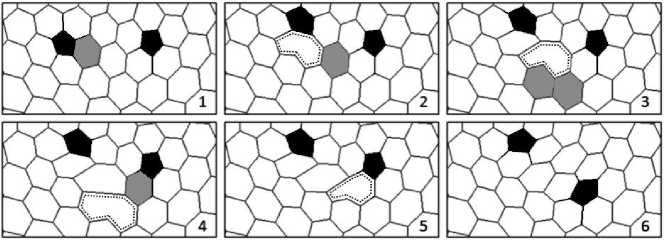

Перемещение дефекта не нарушает обычную гексагональную структуру углеродной решетки между начальным и конечным пентагонами. Способ разработан для изомеризации гигантских фуллеренов, имеющих удаленные пентагоны-дефекты. На рис. 8 представлен пример последовательных трансформаций, демонстрирующий образование, различные способы перемещения и исчезновение дефекта.

Рис. 8. Пример трансформации (серый цвет – гексагоны, участвующие в трансформации; черный – пентагоны): 1 – исходный фрагмент; 2 – образование дефекта (пунктир);

3 – смещение без добавления; 4 – с удалением; 5 – с добавлением атомов; 6 – нейтрализация дефекта

Вестник МГТУ, том 17, № 2, 2014 г. стр.364-368

-

4. Заключение

Возможные применения различных механизмов исправления дефектов графеновой решетки показаны в работе (Meyer, Kisielowski, 2008). Подход перспективен в связи с активным развитием нанотехнологий. В настоящее время возникла необходимость в изучении следующих особенностей трансформаций: способов образования дефектов; зависимости топологии конечного изомера от путей перемещения дефекта; возможности перехода от одного изомера к другому и т.п. Так, найдено, что однократная трансформация графена с двумя 5-гональными дефектами реализуема не более чем шестью комбинаторно различными способами.