О существовании E-W-асимметрии в оптической короне солнца

Автор: Тягун Н.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Резюме. E-W-асимметрия исследована на материале наблюдений службы короны в зеленой линии за 1946-2000 гг. Основу составляют наблюдения Кисловодской станции. Основной результат: в среднем практически в течение всего указанного времени проявляется положительная E-W-асимметрия, за исключением трех лет, с 1994 по 1996 г. Временные вариации E-W-асимметрии для отдельных промежутков времени совпадают с таковыми для вспышек. Сезонный ход E-W-асимметрии, обнаруживаемый ранее в других работах, не подтвердился. Делается вывод, что если сезонные вариации E-W-асимметрии в короне и существуют, то по величине они меньше или сравнимы с ошибками, вносимыми инструментами, изменением атмосферных условий за время наблюдения и различием систем измерений корональной интенсивности в разных обсерваториях.

Короткий адрес: https://sciup.org/142118390

IDR: 142118390 | УДК: 523.9,

Текст научной статьи О существовании E-W-асимметрии в оптической короне солнца

E–W-асимметрия исследована на материале наблюдений службы короны в зеленой линии за 1946–2000 гг. Основу составляют наблюдения Кисловодской станции. Основной результат: в среднем практически в течение всего указанного времени проявляется положительная E-W-асимметрия, за исключением трех лет, с 1994 по 1996 г. Временные вариации E–W-асимметрии для отдельных промежутков времени совпадают с таковыми для вспышек. Сезонный ход E–W-асимметрии, обнаруживаемый ранее в других работах, не подтвердился. Делается вывод, что если сезонные вариации E–W-асимметрии в короне и существуют, то по величине они меньше или сравнимы с ошибками, вносимыми инструментами, изменением атмосферных условий за время наблюдения и различием систем измерений коро-нальной интенсивности в разных обсерваториях.

The E–W asymmetry has been studied with the use of corona observation data in the green line within the period of 19462000. The data were obtained at the Kislovodsk station. Our main result is the following: on average, the positive E–W asymmetry is observed in the course of almost the entire given period except for 3 years (1994-1996). Temporal variations of the E–W asymmetry for certain periods coincide with those for flares. Seasonal variations of the E–W asymmetry revealed in previous papers have not been confirmed. We can conclude that if seasonal variations of the E–W asymmetry in corona exist, their amplitudes are smaller or comparable to instrumental errors, errors caused by atmospheric variations during the observation period and by difference in corona-intensity measuring system at different observatories.

Впервые восточно-западная (E–W) асимметрия на Солнце была обнаружена Маундером при изучении протуберанцев и площадей пятен [Mauder, 1907]. Подтверждение существования E–W-асим-метрии для протуберанцев мы находим в работе [Cantu, et al., 1970]. Макарова обнаружила E–W-асимметрию, исследуя полярные факелы в период от максимума 21-го цикла до максимума 22-го цикла [Макарова, 1990]. Солнечные импульсные радиовсплески также предпочитают Е-полушарие [Das, 1983]. То же самое обнаруживается и в отношении вспышек: Летфус в результате исследования временных изменений среднегодичных значений индекса асимметрии за 1969–1976 гг. приходит к выводу об устойчивой асимметрии распределения этого параметра с преобладанием восточной половины солнечного диска [Letfus, Ruzickova-Topolova, 1980]. Такой же результат получен в работе [Tem-mer, et al., 2001]. Что касается короны Солнца, то первое исследование на эту тему выполнили Линк и Линкова [Link, Linkova, 1957] по материалу наблюдений за период 1948–1953 гг., взятого из QBSA (Quarterly Bulletin on Solar Activity). В этой работе [Link, Linkova, 1957] исследованы данные по зеленой и красной линиям. Небольшой перевес был за станциями, данные которых показывали положительную E–W-асимметрию. Однако данные станции Ароза устойчиво показывали асимметрию отрицательную. Следующие два года, 1954–1955 гг., аналогично исследованы Пайдушаковой [Pajdu-sakova-Mrkosova, 1958], получено полное подтверждение предыдущих результатов. Далее в работе [Pajdusakova-Mrkosova, 1966] Пайдушаковой проведено самое объемное и всестороннее исследование на эту тему по материалу наблюдений зеленой и красной линий короны за 1948–1961 гг. практически всех существующих на то время корональных станций. Именно в этой работе поднимается вопрос о возможном присутствии значительного числа ошибок, возникающих при внезатменных наземных на- блюдениях относительно малых величин яркости солнечной короны различными инструментами. Эти ошибки могут включать в себя: приборные (неточное выставление и юстировка телескопа; плохое ведение часового механизма и др.), методические (разные системы оценки яркости короны) и «атмосферные» (например, из опыта известно, что после восхода Солнца в течение времени наблюдения атмосферные условия, как правило, изменяются в худшую сторону). Сравнение изменения яркости короны во времени для различных станций показывает, что ход кривых этих изменений бывает не только несинхронным, но и прямо противоположным. Становится ясно, что «выловить» различия между E- и W-яркостями короны очень сложно. Следующая работа – это работа Треллиса [Trellis, 1960]. Исследование проведено по непрерывному ряду, основу которого составляли наблюдения на Пик дю Миди за 1947–1958 гг. с заполнением пропусков наблюдениями других станций после приведения их к одной системе. Асимметрия найдена как d = iЕ – iW, (1)

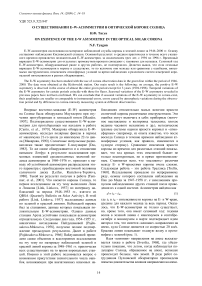

где i Е и i W – интенсивности короны на E- и W-краю, средние для каждого месяца за весь период. Оказалось, что E–W-асимметрия не только существует, но, кроме того, она имеет сезонный ход: годовая волна в зеленой линии с максимумом в сентябре-октябре и минимумом в марте подтверждает идею автора о том, что имеется «влияние» направления на апекс, куда Солнце движется со скоростью 20 км/с. Красная линия показывает годовую волну в противофазе c зеленой (рис. 1).

Идея «влияния» направления на апекс высказывается также в работе [Svestka, 1968], где убедительно показано, что летом, когда наблюдается полушарие Солнца, обращенное на апекс, вспышек происходит больше, чем зимой. В ряде работ сотрудников Пулковской обсерватории произведена попытка доказательства влияния направления на апекс.

Рис . 1. E–W-асимметрия в зеленой и красной короне [Trellis, 1960].

Несмотря на ошибочность основных выводов в работах [Шпитальная, 1979а; Шпитальная, 1979b], которая была вскрыта в [Rybansky, Tyagun, 1980], наличие преимущества направления на галактический центр остается: корона, «освещенная» галактическим центром, ярче по сравнению с противоположным направлением. Собственно, эти работы и побудили авторов [Тягун, Рыбанский, 1981; Тягун, Хмыров, 1988] к исследованию именно сезонного хода E–W-асимметрии в короне. Работа [Тягун, Ры-банский, 1981] выполнена на материале наблюдений зеленой короны несколькими станциями за период 1969–1972 гг., приведенном к одной системе [Ry-bansky, 1975a; Rybansky, 1975b; Rybansky, 1979]. В работе [Тягун, Хмыров, 1988] использованы наблюдения за 1965–1983 гг. (мировая сеть). Расчет величины восточно-западной асимметрии производился по формуле

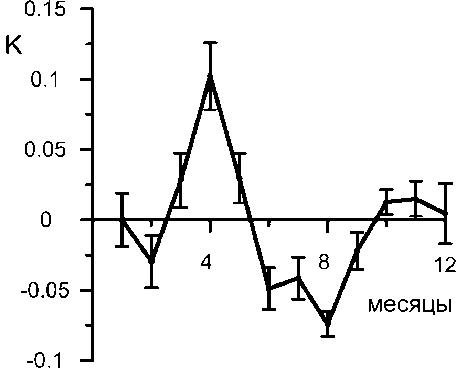

K = I E – I W / I E + I W , (2) где I E и I W – интенсивности короны на E- и W-краю соответственно. Обе работы дали похожие результаты (рис. 2, 3 ( а , б )), а именно: в течение года ход E–W-асимметрии в зеленой линии показывает годовую волну, но (увы!) противоположную по фазе той, которую получил Треллис для зеленой линии, и совпадающую с волной для красной линии.

Серия работ на тему E–W-асимметрии выполнена греческими учеными. В последних работах [Tritakis, et al., 1995; Tritakis, et al., 1997] авторы на материале наблюдений станции Пик дю Миди за период 1944–1973 гг. в зеленой, красной линиях и K -короне показывают преобладание Е-края во всех трех диапазонах. Кроме того, проанализированы некоторые возможные ошибки наблюдений, способные вызвать наблюдаемый эффект асимметрии, и сделан вывод о независимости явления E– W-асимметрии от этих ошибок. В работе [Tritakis, et al., 1997], кроме доказательства существования E–W-асимметрии по данным Пик-дю-Миди, Кисловодска и Иркутска, обнаружены сезонные вариации E–W-асимметрии для больших яркостей зеленой линии ( I ≥140 абс. ед. по данным Пик-дю-Миди). Два максимума величины K приходятся на апрель и октябрь. Таким образом, исследования по этой теме оставляют много вопросов.

Рис . 2. E–W-асимметрия в зеленой короне, 1969– 1972 гг. [Тягун, Рыбанский, 1981].

Рис . 3. E–W-асимметрия в зеленой ( а ) и красной ( б ) короне, 1969–1980 гг. [Тягун, Хмыров, 1988].

Настоящая работа предпринята с целью исследовать сезонный ход E–W-асимметрии в оптической короне по длинному ряду наблюдений за период 1946–2000 гг., основу которого (1957–2000 гг.) составляют наблюдения Кисловодской станции. Непрерывность ряда достигнута путем восполнения недостающих наблюдений в Кисловодске за счет наблюдений других обсерваторий после приведения их к системе Кисловодска. Процедуры сравнения рядов наблюдений разных обсерваторий и приведения их к системе Кисловодска описаны в работах [Gnevy-shev, Mikhailutsa, 1984; Bortzov, et al., 1992; Тлатов и др., 2001; Makarov, Tlatov, 2001]. Показано, что наблюдения короны на Кисловодской горной станции в сравнении с другими обсерваториями обладают наибольшей стабильностью системы, которая не менялась в течение всего времени. Практически непрерывный ряд получен способом, аналогичным примененному в работе [Trellis, 1960]. Мы выполнили обработку по схеме, как в [Тягун, Рыбанский, 1981; Тягун, Хмыров, 1988], с той разницей, что использовались все широты, а не только в диапазоне ±60º. Самые крайние точки, приходящиеся на широты 0º и 180º, т. е. полярные, были исключены. Прежде всего произведено усреднение данных в E- и W-полушариях по месяцам внутри каждого года. Значения асимметрии K EW по формуле (2) вычислялись для каждого месяца внутри каждого года. Далее вычисления были выполнены в двух вариантах. В пер-15

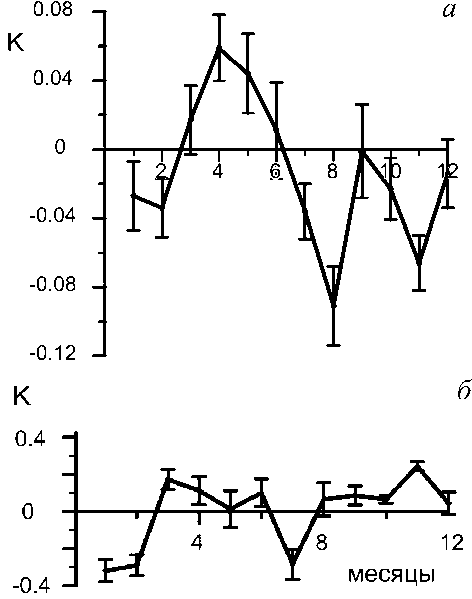

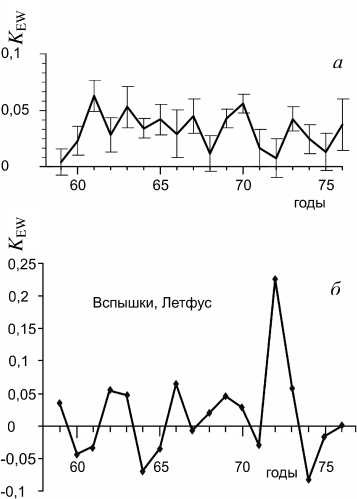

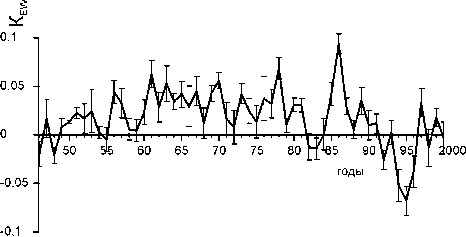

вом варианте значение K EW как для года, так и для всего периода 1946–2000 гг. находилось усреднением уже найденных ежемесячных значений K EW . Во втором варианте средние как для года, так и для каждого месяца по всему периоду находились предварительным усреднением значений I E и I W , а затем вычислялось значение K EW . Оба варианта дали практически одинаковые результаты. Приведенные далее графики получены вторым способом. Усреднение по годам демонстрирует рис. 4.

Очевидно, что положительная E–W-асимметрия в зеленой короне присутствует на протяжении всего периода, кроме существенного изменения в отрицательную сторону в 1994–1996 гг.

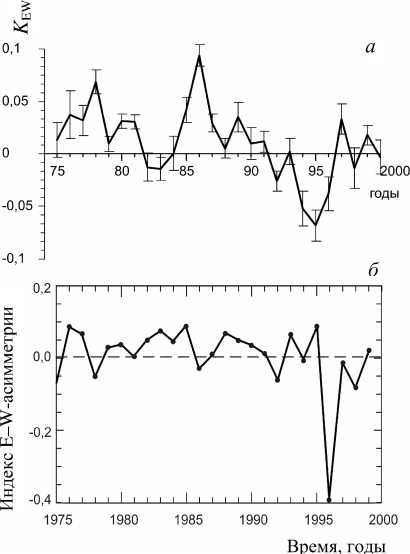

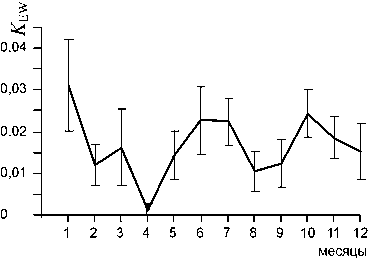

Рисунки 5 и 6 позволяют сравнить ход изменений E–W-асимметрии в зеленой короне и по вспышкам. Имеются периоды как похожего поведения , так и противофазных изменений. Обращает на себя внимание совпадение существенного изменения асимметрии в отрицательную сторону как по вспышкам, так и в короне в 1996 г., и это требует отдельного изучения. На рис. 7 приведен график сезонного хода E–W-асимметрии, средний для всего периода.

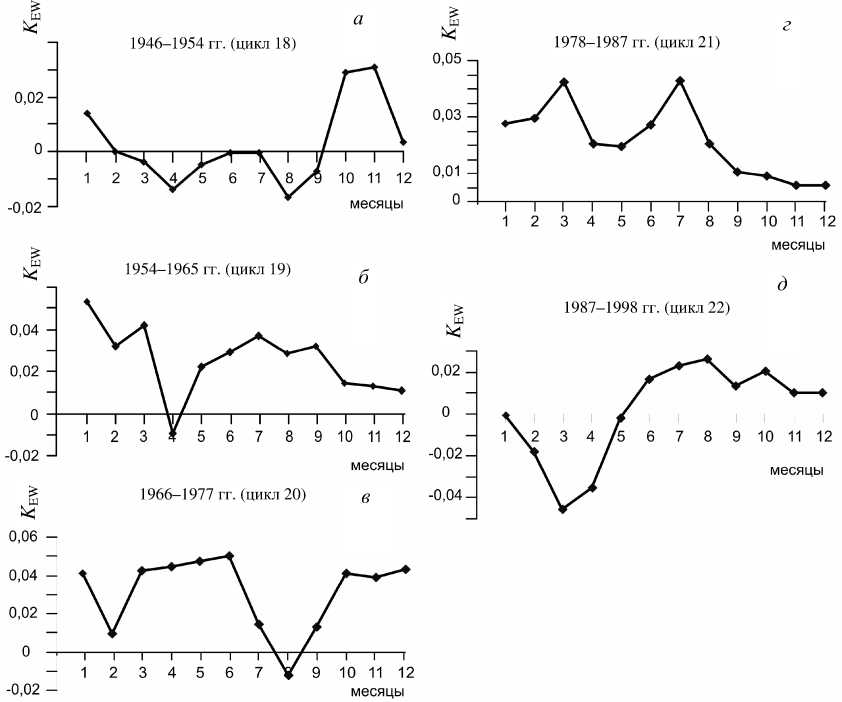

График не похож ни на один из полученных в более ранних работах. Рассмотрение сезонного хода для каждого года в отдельности показало, что подавляющее большинство величин E–W-асимметрии K EW положительные. Из 55 лет только 11 в среднем дают отрицательную величину E–W-асимметрии. Сезонный ход, как в [Тягун, Рыбанский, 1981; Тягун, Хмыров, 1988], показали графики для 1949 г. и 1970 г. Результаты для 1962 г. и 1990 г. подобны полученным Треллисом [Trellis, 1960]. Сезонный ход для 1969 г. имеет сходство с приведенным в [Tritakis, et al., 1997]. Графики для подавляющего большинства лет какого-либо закономерного хода не обнаруживают. Были построены графики для отдельных периодов времени, проанализированных в работах [Trellis, 1960; Тя-гун, Рыбанский, 1981; Тягун, Хмыров, 1988, Tritakis, et al., 1997], но ни один из них не дал совпадения с теми, что получены в этих работах. Построены также графики для периодов, соответствующих циклам активности. Они приведены на рис. 8. Сходство с графиком, полученным Треллисом [Trellis, 1960], дал только график последнего 22-го цикла (см. рис. 8, д ).

Таким образом, общим для всех проведенных исследований, включая настоящее, является вывод о том, что E–W-асимметрия в короне существует. Что касается сезонного хода, то результаты слишком разнятся, могут быть даже противоположными.

Рис . 5. Изменение E–W-асимметрии короны ( а ) и количества вспышек ( б ) [Letfus, Ruzickova-Topolova, 1980] во времени.

Рис . 6 . Изменение E–W-асимметрии короны ( а ) и вспышечного индекса ( б ) [6] во времени.

Рис . 4 . Вариации E–W-асимметрии в зеленой короне, 1946–2000 гг.

Рис . 7. Сезонный ход E–W-асимметрии в зеленой короне, 1946–2000 гг.

Рис . 8 . Сезонный ход E-W-асимметрии зеленой короны для отдельных периодов времени.

Судя по величинам среднеквадратичных отклонений на рис . 7, сезонные изменения K EW находятся в пределах ошибок и выявить их, особенно по компилятивному ряду наблюдений, сложно. Дело в том, что коэффициенты, применяемые при приведении наблюдений, полученных на разных станциях, к одной системе, находятся, как правило, сравнением суммарных значений интенсивности короны со всего лимба. Применение этих коэффициентов может исключить разницу в системах измерений, применяемых на разных станциях. Но инструментальные ошибки, если они существуют, или ошибки из-за ухудшения прозрачности атмосферы в течение наблюдений, вызывающие, например, систематическую разницу в наблюдениях на E- и W-краях, при этом не исключаются. В работе [Pajdusakova, 1966] показано, что для многих станций пропуски в наблюдениях в большинстве случаев приходятся на западное полушарие. Это свидетельствует о том, что атмосферные условия, как правило, ухудшаются после начала наблюдений и преимущество остается за Е-краем, что и приводит к E-W-асимметрии. Поэтому, с одной стороны, нельзя со 100%-й уверенностью утверждать, что результаты, полученные здесь, а также ранее, являются отражением реальной ситуации в короне. С другой стороны, в исследовании [Trellis, 1960] сезонный ход, приведенный на рис. 1, проявлялся внутри каждого года исследуемого периода, хотя сами величины ( d = i Е – i W ) предельно малы . Не исключено к тому же , что, например , лакуны в ряду Пик-дю-Миди, приходящиеся на март-апрель, заполнялись наблюдениями со станций Норикура или

Канцельхойе, для которых, согласно [Link, Linkova, 1957; Pajdusakova-Mrkosova, 1958; Pajdusakova, 1966], характерно преимущество отрицательных значений d = i Е – i W.

Как же можно проверить, действительна ли проявляющаяся положительная E–W-асимметрия, или она – результат ошибок наблюдений? Проще всего, на наш взгляд, провести такой эксперимент: в течение какого-то длительного времени (например, в течение года) проводить наблюдения вокруг лимба в направлении N–W–S–E–N, т. е. в направлении, противоположном тому, которое принято в настоящее время, и повторить расчеты E–W-асимметрии.

В заключение автор благодарит Тлатова А.Г. за разрешение воспользоваться сводным рядом данных наблюдений короны. Отдельная большая благодарность рецензентам за замечания и советы, способствовавшие улучшению работы.